Славянская мифология и сказки

Лисичка сестричка и братец волк. Иллюстрации

Планы на завтра

Наступает февраль, а, значит, самое время рассказать про Трифунци. Есть у балканских славян такая штука «Волчьи дни» (ещё есть мышиные, но это не так мемно). В разных регионах празднуются в разное время, но один из важных циклов Волчьих дней приходится на день святого Трифона (1 февраля) и два дня после. А 2 февраля по юлианскому календарю Сретение, ну так, напоминаю.

Так вот. Волк является очень мифологизированным существом во многих культурах, и славяне не исключение.

Но, даже если не брать это во внимание, волк просто физически опасен. Потому, даже если он не стоит перед тобой, как лист перед травой, следует подумать о мерах защиты. Далее о них на материале, в основном, болгарских верований.

Иногда эти дни персонифицируются в образе волков, последний из них считается самым опасным и зовётся по имени самого опасного и кровожадного волка из поверий - Куцулан. Там ещё варианты имени есть, но это не так важно.

Этот волк огромный и хромой, и может без зазрения совести жрать людей, потому что ему Бог разрешил. Буквально.

В этот период волк - тот, кого нельзя называть. «Страх перед именем только усиливает страх перед тем, кто его носит», говорила Гермиона, но, очевидно, она совершенно не разбиралась в фольклоре. Если надо назвать волка в это время, использовали заместительные «двое братьев, трое братьев, девять братьев, враги» и т.п.

Нельзя изготавливать одежду, потому что того, кто её будет носить, съедят волки. Нельзя обрабатывать шерсть, нельзя работать с острыми, колющими и режущими предметами. Буквально - держи ножницы закрытыми, чтобы и пасть волка была закрыта. Нельзя сгребать золу из очага, нельзя выходить из дома после заката.

В общем, ничего нельзя, поэтому предлагаю устроить самовольные выходные и пить чай, потому как то, что можно, ну как-то не очень звучит. А именно: можно и нужно замазать навозом (или грязью) пространство рядом с очагом и над дверью со словами «Замазываю ему (кому - говорить нельзя :)) пасть, замазываю ему глаза, замазываю ему ноги»; можно повесить на очаг цепь, а на цепь камни по количеству животных в хозяйстве; можно зашивать на себе подол рубахи, желательно за кошарой, можно ещё в это время разыграть ритуальный диалог, в котором сообщается, что зашиваешь ты пасть волку.

Хорошо всё-таки жить в городе - обычно и очага с золой нет, да и волк вряд ли заявится.

Девичье царство

По словам Новикова Н.В. Девичье царство находится далеко, «за тридевять земель, за тридевять морей», за «огненным морем»; его называют «Подсолнечным». Есть в этом полуденном царстве и город, окруженный каменной стеной или железным тыном; высота стены 12 саженей. Подступы к городу охраняют Ягишны или сестра Царь Девицы.У Царь-Девицы иногда оказывается целое войско девиц, удалых полениц, с которыми она тешится в зеленых лугах.Ездит Царь-Девица верхом на богатырском коне, под которым гнутся мосты, а в его «ископыти» увязают обычные кони. Царь-Девица (Белая Лебедь, Настасья-Прекрасна, Девица-Красавица) является обладательницей живой и мертвой воды, молодильных яблок, «кувшина о двенадцати рыльцах». За этими чудесами и посылает старый царь своих сыновей в «Девичье царство». Герой (обычно Иван-Царевич) добирается до Царь-Девицы, и, застав ее спящей в шатре, овладевает ею. Богатырша рождает сыновей и заставляет Ивана жениться на ней, угрожая его отцу: «Я все царство побью, попленю, головнёй покачу».

Сказочное «Девичье царство», скорее всего отразило реальное пребывание на юге тех или иных племен, возможно это сарматы или давние киммерийцы, с которыми тоже связывали легенды об амазонках. Крепости с высокими каменными стенами также указывают на южные причерноморские земли, где были десятки хорошо укрепленных греческих городов. О человеческих головах на «тычинах» сообщает Геродот, описывая быт тавров Крымского полуострова: «У тавров существуют такие обычаи: они приносят в жертву Деве потерпевших крушение мореходов... тело жертвы сбрасывают с утеса в море... голову же прибивают к столбу...С захваченными в плен врагами тавры поступают так: отрубленные головы пленников относят в дом, а затем, воткнув их на длинный шест, выставляют высоко над домом» [Новиков Н.В. Образы восточнославянской волшебной сказки]

Внешний облик героини отражает самые разнообразные по времени возникновения и происхождению представления о женском персонаже подобного типа. Некоторые характеристики внешнего облика Царь-девицы содержатся в ее имени: эпитеты «красная» и «прекрасная», сопровождающие его и указывающие на красоту героини, являются скорее спецификой сказочного портрета. Нередко Царь-девица изображается огромной и тяжелой и наделяется непомерной физической силой. Сила её проявляется даже тогда, когда она пребывает в состоянии покоя, просто спит; дыхание богатырши приводит в движение расположенные вокруг нее предметы: «…как она сдохня от себя, так полог от себя, как она сдох возьмет в себя, белый браный полог прилягается к сиби»; «И в себе вздохнет — двери запрутся, и от себя отдохнет — двери отопрутся». [Русская мифология. Энциклопедия. Мадлевская Е Л]

Важной чертой, выдающей ее мифологическую природу, является то, что она может принимать облик змеи: «Есь там проклятая змея, дак яна тым садом заведуя». Иногда героиня изображается получеловеком-полузмеей: «…а в последней царской комнате сидит (сделанная) Царь-Девка — на половину змея, на половину девка». Змеиное начало героини указывает на ее потустороннюю природу. Местопребывание тоже указывает на ее чужеродность по отношению к человеческому миру. К ее царству ведет «долга бесконечна дорога». В некоторых вариантах длительность пути туда обозначается временными категориями: «взяв вин на сим лит харчу и поихав». Царство героини так далеко, что практически недосягаемо для любого персонажа, кроме настоящего героя.[Русская мифология. Энциклопедия. Мадлевская Е Л]

P.S. Если вам нравится , то что я публикую подписывайтесь на мой профиль и канал в дзен https://dzen.ru/id/63125702e0e0be3c7c6f3354.

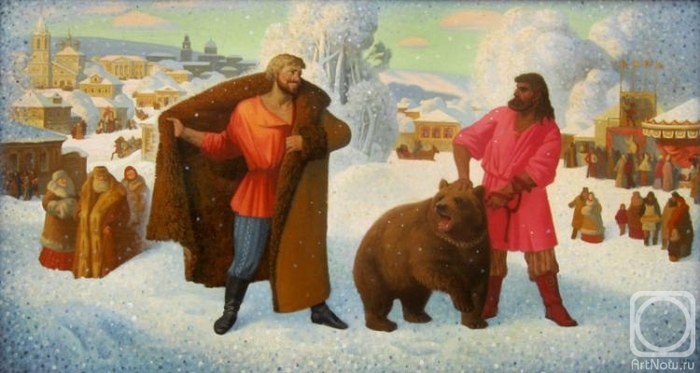

О медведях в славянской культуре

По аpхеологическим и этногpафическим данным аpхаичность медвежьего пpаздника в славянской культуре своими корнями уходит в далекое прошлое. Он пpочно yкоpенился не только y охотничьих наpодов, но даже и y наpодов давно ставших земледельческими. Геогpафически охота на медведя и медвежий кyльт преобладали в Центpальной и Восточной Евpопе. В окpестностях Hовгоpода в неолитических слоях часто встpечались "пальцевые кости медвежьей лапы, заpытые в однy ямy с костями человека", а так же находки Д. А. Кpайнева в зоне фатьяновской кyльтypы в виде захоpонения медведей на могильниках и амyлеты из медвежьих когтей или имитиpyющие медвежьи когти. Палеолитические захоpонения медвежьих лап, олицетвоpявших в сознании пеpвобытного охотника столь нyжнyю емy несокpyшимyю силy и кpепость, были одним из пеpвых пpиобщений человека к сфеpе магии и заклинаний. Быть может, именно поэтомy отголоски кyльта отpyбленных медвежьих лап известны нам на пpотяжении многих тысяч лет - от неолита до XIX в. [Рыбаков Б.А. Язычество Древних Славян.]

В русских народных сказках, легендах, быличках присутствует мотив сожительства медведя с женщинами. В ходе т.н. "медвежьей свадьбы" в лес отводили непорочную девицу и оставляли ее там, чтобы она стала женой медведя [Иванов В.И., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. - М., 1965, с. 161]. Сyществyет обшиpный цикл сказок, в котоpых главным геpоем является полyмедведь-полyчеловек. Это - pyсские, yкpаинские и белоpyсские сказки об "Ивашке Медвежьем Ушке", герой pождается от связи медведя с человеком.У медвежьего сына "кожа медвежья, лицо человечье" или "до пояса человек, а от пояса медведь", иногда медвежье только yхо. Богатыpь pастет не по дням, а по часам и, бyдyчи еще pебенком, вывоpачивает дyбы, выламывает бpевна в избе и т. д. В.Я. Пропп в "Исторических корнях русской сказки" отмечал, что в сказках медведь, леший и Баба-Яга выполняли одинаковые функции. Так что можно проследить связь медведя и с миром мертвых и хозяином леса лешим, а возможно и являющийся для него прообразом.

Медвежья лапа, носившая название "скотьего бога", вывешивалась еще в начале XX в. подмосковными кpестьянами во двоpах для охpаны скота. Медвежья лапа считалась очень сильным оберегом от всяческих напастей, поэтому многие славяне хранили такой талисман даже у себя дома. Медведь, просыпаясь весной, символизирует начало нового земледельческого сезона, в Белоруссии по сей день сохранился праздник Комоедицы, который по своему размаху и смыслу напоминает Масленицу, за исключением того, что люди в большинстве своем стараются подражать медведю, одевают костюмы, некоторые просто выворачивали шубы мехом наружу. [Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси.]

В свадебных обрядах медведь отразился следующим образом. "Медведем" и "медведицей" называли жениха с невестой, а дружка именовали "медведником". В предсвадебном причитании невеста иногда называла свекра со свекровью "медведями". Сваты часто звались "косматыми". [Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древностей. - М., 1982.с. 163 - 165].Мать жениха, изображая медведицу, выходила встречать молодоженов в шубе, вывернутой шерстью наружу: "...чтобы жених был богатый, как кожух волосатый" [Зеленин Д.К. Описание рукописей Ученого архива ИРГО. - Пг., 1914 - 1916. - Т. III. - Вып. I. с. 1077].

Как можно видеть образ медведя отразился во всех областях и традициях славянской культуры, причем список предоставленный выше далеко не является исчерпывающим. Он фигурирует и на гербах многих городов, а так же является символом всего нашего русского народа.

P.S. Если вам нравится , то что я публикую подписывайтесь на мой профиль и канал в дзен https://dzen.ru/id/63125702e0e0be3c7c6f3354.