Викторианская эпоха в истории Великобритании (1837-1901) традиционно ассоциируется с высокими моральными стандартами, строгим соблюдением приличий и пуританской этикой, но мы должны осознать фундаментальный парадокс: именно в точке максимального напряжения моральных императивов, в момент наивысшего торжества пуританской этики, происходит диалектическое превращение добродетели в собственную противоположность. Это не просто лицемерие – это структурная необходимость идеологического поля, где публично декларируемая мораль функционирует как Большой Другой, требующий ритуального подчинения при одновременном тайном трансгрессивном наслаждении. Викторианская Англия представляет собой идеальный пример того, как общество, одержимое моральной чистотой, неизбежно производит свою тень – пространство аморальности, без которого сама мораль теряет свою символическую эффективность.

Что такое Британская империя, как не грандиозная попытка создания тотального символического порядка, универсума, где каждому элементу предписано строго определенное место. Здесь мы сталкиваемся с классической гегелевской диалектикой господина и раба: империя нуждается в "нецивилизованном Другом" как в негативном основании собственной идентичности. Эволюционная теория Дарвина была немедленно освоена империалистическим дискурсом потому что предлагала перенос социальных отношений в плоскость природной иерархии, создании иллюзии что имперская структура есть отражение законов природы. Особенно интересен здесь диалектический переворот, когда "бремя белого человека" оборачивается против самого белого человека. Настоящий объект колонизации – не туземец, а сам британец, который должен колонизировать собственную субъективность, подавить в себе все "животное", стать идеальной шестеренкой имперской машины. Это является классическим примером того, что Лакан называл "расщепленным субъектом" – субъектом, который подавляет собственное jouissance (способность к наслаждению) во имя Большого Другого, но именно в этом акте подавления обретает извращенное наслаждение.

Давайте рассмотрим эту странную одержимость викторианцев "одеванием" предметов интерьера. Ножки пианино драпируются тканью, повсюду скатерти, ковры, чехлы. Даже слово "ножка" заменяется эвфемизмом "лимб". Это не просто причуда – это симптом. Здесь мы видим то, что можно назвать "фетишистским отрицанием": я знаю, что ножка стола – это просто ножка стола, но все-таки... она должна быть покрыта, чтобы не вызывать непристойных ассоциаций.

Репутация в викторианском обществе функционирует как своего рода символический капитал, но с извращенной логикой: ценность репутации прямо пропорциональна усилиям по сокрытию ее изнанки. Чем безупречное публичный образ, тем интенсивнее тайное наслаждение его нарушением. Стыд здесь работает не просто как негативный регулятор, но как позитивный производитель желания. Именно запрет конституирует объект желания как запретный, и именно в этой запретности коренится его либидинальная привлекательность.

В викторианском воображаемом женщина занимает место невозможного объекта – она одновременно и асексуальный "ангел в доме", и воплощение разрушительной сексуальности. Эта антиномия не случайна – она отражает фундаментальное противоречие мужской субъективности. Мужчина проецирует на женщину то, с чем не может справиться в себе самом: собственную кастрацию, собственную нехватку.

Абсурдное утверждение доктора Эктона о том, что "большинство женщин не обременены какими-либо сексуальными чувствами" – это не просто ошибочное медицинское мнение, это необходимый идеологический конструкт. Викторианскому мужчине необходимо верить в асексуальность "порядочной" женщины, чтобы поддерживать иллюзию собственной цельности. Проститутка же необходима как экран для проекции подавленного jouissance, как локализованное пространство разрешенной трансгрессии. Здесь мы сталкиваемся с классическим примером того, что Лакан называл "pas-tout" – логикой "не-всё". Женщина в викторианском воображаемом существует как "не-всё", как то, что ускользает от символической кастрации и потому представляет угрозу для фаллического порядка. Отсюда этот навязчивый контроль над женской сексуальностью – не потому, что она отсутствует, а именно потому, что она воспринимается как избыточная, неподконтрольная, угрожающая.

Невроз – это не побочный продукт викторианской морали, а ее структурная необходимость. Истерия, которая расцвела в викторианскую эпоху, была не "женской болезнью", а симптомом социального антагонизма, способом артикуляции того, что не могло быть высказано в рамках доминирующего дискурса. Истеричка своим телом говорит то, что запрещено говорить языком."

Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" Стивенсона – это не просто литературная фантазия, а точная формула викторианской субъективности. Джекил и Хайд – это не два разных человека, а две стороны одного и того же субъекта, расщепленного между символическим законом и реальным влечения. Примечательно, что Хайд описывается как "звероподобный", "примитивный", напоминающий обезьяну – то есть, в точности в тех терминах, которыми викторианцы описывали туземцев в колониях. Хайд – это внутренний "дикарь", колонизированный Другой, который возвращается в сердце империи.

Джентльменские клубы викторианской эпохи представляют собой классический пример того, что можно назвать "институционализированной трансгрессией". Это не просто места, где можно нарушать правила, это места, где нарушение правил само становится правилом. Большой Другой как бы говорит: "Я знаю, что вы нарушаете запреты, но пока вы делаете это в специально отведенных местах и соблюдаете ритуал секретности, я буду притворяться, что ничего не происходит".

Клуб "Хеллфайр" с его оргиями и сатанинскими ритуалами – это не просто место разврата; это пространство, где представители элиты могут временно отказаться от бремени символической идентификации, от тяжести бытия "представителями империи". Но – и это ключевой момент – такой отказ возможен только при условии его строгой локализации и секретности. Трансгрессия не подрывает Закон, а укрепляет его, создавая иллюзию возможности выхода за его пределы.

Огромная индустрия проституции в викторианском Лондоне (80 000 проституток!) демонстрирует не противоречие между моралью и практикой, а их диалектическое единство. Чем строже запрет на сексуальность вне брака, тем больше потребность в проституции как локализованном пространстве исключения, которое подтверждает правило. Проститутка здесь функционирует как объект a – объект-причина желания, вокруг которого организуется либидинальная экономика викторианской морали.

Здесь мы подходим к сути викторианского морального парадокса: постоянное подавление желания приводит к его сублимации в форме наслаждения самой аморальностью. Возникает то, что можно назвать "извращенным категорическим императивом": наслаждайся нарушением морали! Это не просто нарушение закона ради удовольствия – это получение удовольствия именно от факта нарушения закона как такового.

Случай сэра Ричарда Бёртона прекрасно иллюстрирует эту диалектику. Его "научный интерес" к сексуальным практикам разных культур, его переводы "Камасутры" и "Тысячи и одной ночи" с акцентом на эротические сцены – это не просто личная перверсия, а структурная позиция субъекта, который легитимирует свое трансгрессивное наслаждение через его "научное", "этнографическое" обрамление. Бёртон наслаждается не просто сексуальностью, а именно экзотизированной, "примитивной" сексуальностью Другого, которая одновременно отвергается и присваивается имперским дискурсом.

Оскар Уайльд со своей трагической судьбой воплощает предельное напряжение этой диалектики. Его знаменитое "Я могу устоять перед чем угодно, кроме соблазна" – это не просто остроумная фраза, а точная формула викторианской субъективности. Уайльд был осужден не просто за гомосексуальные практики, а за то, что он эстетизировал аморальность, превратил трансгрессию в форму искусства, тем самым обнажив механизм, который должен был оставаться скрытым.

Случай Уильямом Гладстоном, четырежды занимавшим пост премьер-министра Великобритании. Гладстон был известен своей религиозностью и моральной строгостью, но одновременно имел странную привычку: он регулярно прогуливался по районам проституции в Лондоне, где пытался "спасать" падших женщин, приводя их к себе домой для "духовных бесед". При этом он практиковал самобичевание после таких встреч, чтобы "очиститься от греховных мыслей". Это представляет собой чистейший образец того, что Лакан называл jouissance – наслаждения-в-страдании. Гладстон наслаждается не только встречами с проститутками, но и последующим самонаказанием, создавая замкнутый цикл трансгрессии и покаяния, который является не нарушением морального порядка, а его высшей реализацией.

Здесь мы видим окончательное замыкание диалектического круга: те самые "примитивные" практики, которые используются для оправдания колониального господства, становятся объектом тайного наслаждения колонизаторов. "Дикость" туземцев одновременно осуждается публично и романтизируется в приватных пространствах. Это не просто лицемерие – это необходимая диалектическая структура колониального желания.

Бордели, стилизованные под "восточные гаремы" или "африканские хижины", эротические фотографии туземцев под видом "этнографических исследований" – все это формы присвоения Другого через его сексуализацию. Колонизатор наслаждается не просто сексуальностью, а именно "примитивной", "нецивилизованной" сексуальностью, которая запрещена ему как представителю "высшей расы". Здесь мы сталкиваемся с тем, что Хоми Баба называл "колониальной мимикрией" – но в обратном направлении: не колонизированный имитирует колонизатора, а колонизатор тайно имитирует колонизированного, присваивая его предполагаемое jouissance.

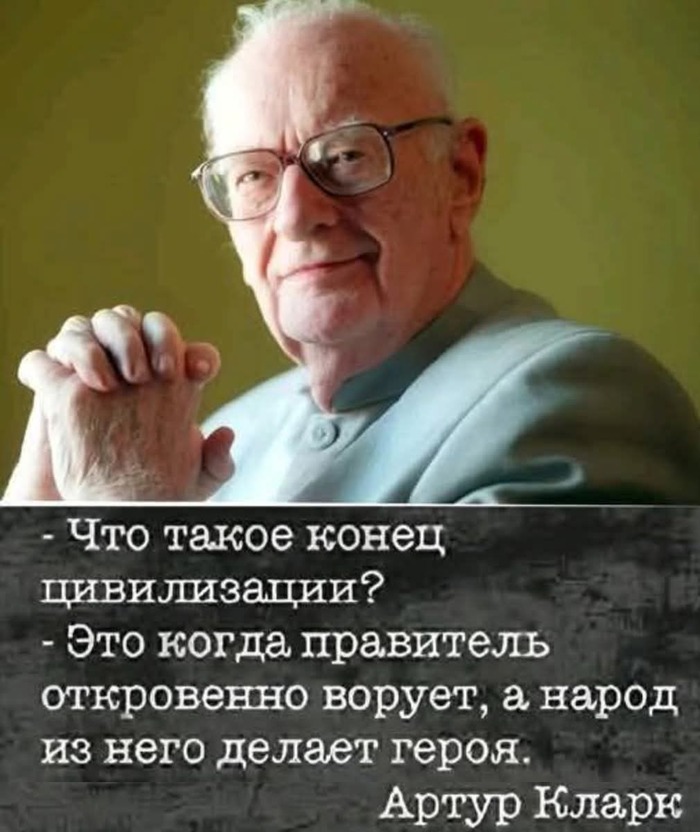

И разве не в этом состоит окончательный парадокс империи: те самые люди, которые публично выступают за "цивилизаторскую миссию", тайно наслаждаются именно тем, что они официально стремятся искоренить. Колониальный проект, таким образом, содержит в себе семена собственного разрушения – не из-за сопротивления колонизированных, а из-за внутреннего противоречия в самой структуре колониального желания.

Так мы приходим к фундаментальному выводу: викторианская эпоха – это не просто время лицемерия и двойных стандартов, это лаборатория современной субъективности, расщепленной между публичным подчинением символическому закону и приватным трансгрессивным наслаждением. Чем жестче становились моральные нормы, тем изощреннее становились способы их обхода, и именно в этой диалектике запрета и трансгрессии конституировался современный субъект.

Викторианское общество создало уникальную либидинальную экономику, в которой моральность и аморальность не противоречат друг другу, а взаимно обуславливают друг друга. Без викторианской морали не было бы викторианской аморальности, и наоборот. Это не просто историческое наблюдение – это структурная необходимость, которая продолжает определять наши собственные формы наслаждения даже сегодня, когда викторианские нормы давно утратили свою силу.

И здесь мы сталкиваемся с подлинно травматическим осознанием: попытки установить идеальный моральный порядок неизбежно порождают свою тень – пространство трансгрессивного наслаждения, без которого сам этот порядок теряет свою либидинальную опору. Это урок, который мы должны извлечь из викторианского опыта: не существует морали без ее аморальной изнанки, и именно эта изнанка, это исключение, конституирует символический порядок как таковой.