Лига историков

Пермская катастрофа. Часть IV. Писец подкрался

Автор: Павел Реутских (@Pueblito).

Читайте ранее:

Пермская катастрофа. Часть I. От винта!

Пермская катастрофа. Часть II. Набирая обороты. Рокош

Пермская катастрофа. Часть III. Набирая обороты. Подполье и красный террор

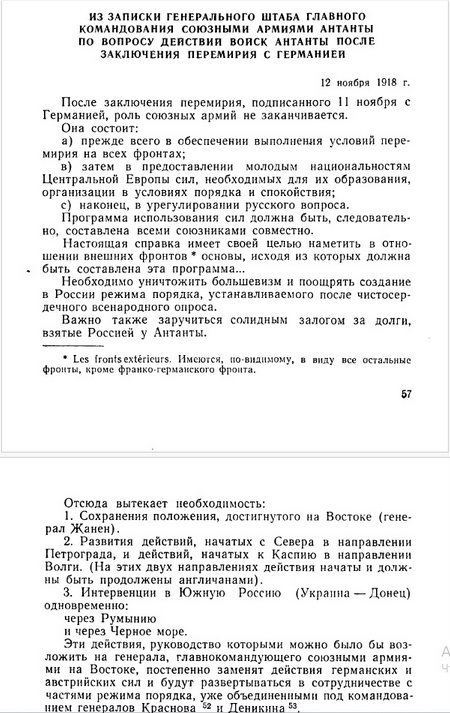

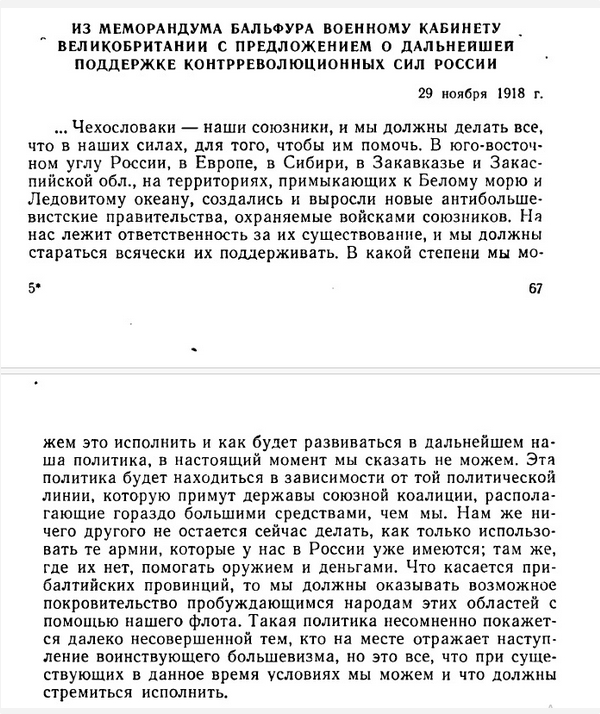

Конец осени 1918-го мог бы оказаться концом Гражданской войны в России. В Компьенском лесу в том вагончике, который станет знаменитым, уже было заключено перемирие с Германией, по условиям которого войска последней выводились в том числе и с русских территорий. Брест-Литовский мирный договор со всеми дополнениями к нему подлежал отмене. Антанте больше не нужны были русские наступления для того, чтобы вдоволь повалять бошей в унижениях, и перекроить мир по своему усмотрению. Оставалось лишь вернуться к обсуждению с большевиками вопроса об эвакуации Корпуса, убраться с Дальнего Востока, Севера, Закавказья и Закаспия, куда их большевики не звали, и прекратить снабжение повстанцев и атаманов вооружениями. Однако эта нехитрая задача противоречила как сложившимся традициям, так и интересам стран-победителей.

Нельзя просто взять и оставить в покое огромные территории, скатывающиеся в пекло, не поимев с того бонусов. Поэтому второй абзац ст. 12 Компьенского перемирия, посвященный выводу Германских войск, применительно к России был изложен следующим образом:

Все германские войска, которые ныне находятся на территориях, составлявших до войны Россию, должны равным образом вернуться в пределы Германии... как только союзники признают, что для этого настал момент, приняв во внимание внутреннее положение этих территорий.

Мы будем сражаться на пляжах, мы будем сражаться в местах высадки, мы будем сражаться в полях и на улицах, мы будем сражаться на холмах; мы никогда не сдадимся (с)

авайте просто воевать (с) - и возражения, даже если они прозвучали, услышаны не были.

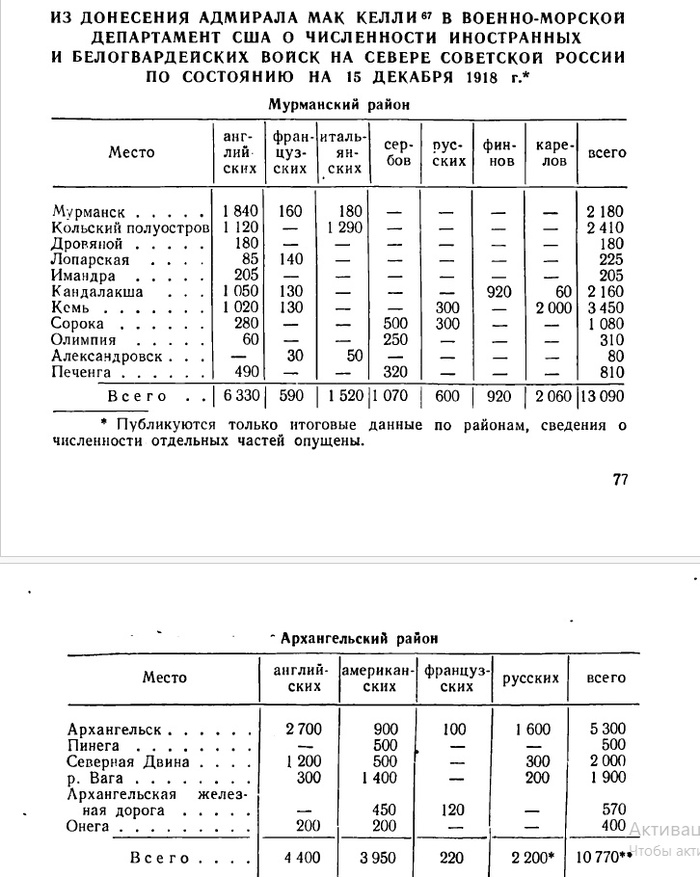

1-й Средне-Сибирский корпус генерала Пепеляева, действуя совместно со 2-й пехотной чешской дивизией, двигался к Перми. Сама по себе Пермь как место, где живет сколько-то там жителей, которых можно забрить в солдаты, или, наоборот, поубивать, чтоб не ушли к красным, значения особого не имела, ибо была в то время крохотной. Однако в Перми находились железнодорожные мастерские, в которых со всеми удобствами можно было ремонтировать и подшаманивать все, что двигается по железным дорогам - а со времен Крымской войны по ним двигалось примерно почти всё. В Перми стоял прекрасный железнодорожный мост, обеспечивающий снабжение через протянувшуюся с севера на юг Каму, которую не каждая птица перелетит. Зимой можно и по льду, разумеется, передвигаться, но толкать при этом перед собой локомотив неудобно. Сама Кама - тоже дорога, и зимой, и особенно летом. А уж когда по ней плывут бронепароходы - вообще загляденье. В Перми есть казармы и арсенал, настоящая больница с настоящими врачами, и склады с продовольствием - натуральный приз для победителя. В Пермь ведут дороги со всех окрестных уездов, а из Перми - на недавно отбитую красными Казань и Вятку - последний ключевой опорник на пути к Архангельску и ожидающим там союзникам.

Рядом с Пермью стоит Мотовилиха - пушечный завод, один из всего трех, выпускавших в России артиллерию и боеприпасы к ней. Он же являлся мощной ремонтной базой, причем не только для вооружений, но и для пароходов. За лето и осень 1918-го, к примеру, Мотовилиха бронировала и вооружила 5 пароходов, построила 5 бронепоездов, в том числе «Первый Морской бронепоезд имени В. И. Ленина». Кроме того, Мотовилиха - кузница рабочих кадров. Кто успокоит вечно недовольную Мотовилиху - получит десять тысяч квалифицированных работяг, которых можно использовать где угодно. И до недавнего времени не было у большевиков на Урале надежнее социальной базы, чем Мотовилиха.

Недокорм, белое подполье, эсеровская оппозиция и бескомпромиссная жестокость недавних коллег, привыкших решать проблемы револьвером ввиду обычной бесполезности доброго слова, привели Мотовилиху в бурление. Все были за революцию, разумеется. Но белые - тоже за революцию, они же ее и начали, о чем никто из современников не забывал, в отличие от потомков.

Тем временем, дела на фронте перед наступающими войсками Пепеляева у красных шли не очень. С гор, не вылезая из боев, вдоль Горнозаводской железной дороги отходила 1-я бригада Филиппа Акулова - участника русско-японской, бывшего полицейского урядника, героя Первой мировой - натурального пса войны, мастера маневра и комбинированного использования всего, что могло убивать белых. В революцию Акулов пришел сразу с фронта ПМВ, в январе 1918-го. Вступив летом добровольцем в формирующийся 1-й Крестьянский Коммунистический полк, к осени он уже стал его командиром, а полк получил наименование «Красных орлов»: Акулов предпочитал называть подчиненных орлами, а не «Эй, ты!». Вместе с революционным пафосом полку было вручено Красное знамя ВЦИК. Один из ассистентов знаменосца - юный Филипп Голиков. В составе бригады, кроме «Красных орлов» - Камышловский полк, прошедший рубилово за станцию Кын, отряд китайских гастарбайтеров из Алапаевска - 225-й Китайский интернациональный полк, Путиловский Стальной кавалерийский полк, и даже Красные венгерские гусары.

В конце ноября камышловцы под командованием Бронислава Швельниса совместно с китайцами бывшего подполковника армии Цинской империи Жен Фученя и эскадроном венгерских гусар при поддержке балтийских моряков на бронепоезде приняли бой у станции Выя с 16-м Ишимским стрелковым полком белых под командованием капитана Н. Н. Казагранди, и вышли из него с существенными потерями. Оба комполка были убиты.

Каждый год, приезжая к бабушке на каникулы или позже в отпуск, я узнавал свой пункт назначения по этой башне.Станция Выя - железнодорожные ворота в Нижнюю Туру и жутко секретный Лесной - город безоблачного детства.

Вот эти прошедшие адище остатки боевых частей погибшей 3-й бригады и принял к себе Ф. Акулов, вместе с обороной восточных подходов к Перми. После взятия Лысьвы в начале декабря во фронт 29-й и 30-й дивизий был вбит белый клин с перспективой введения резервов и окружения, как минимум, 29-й дивизии красных, в состав которой входила бригада Акулова. Порыв сдерживал до поры до времени Первый Морской (! - потому что укомплектован моряками) бронепоезд «В. Ленин», вооруженный батареей морских орудий и пулеметами, но бесконечно эти маневры продолжаться не могли. Комбриг-1 был в курсе этих нехитрых правил, и ударил первым. Лично возглавив сводный отряд из путиловцев и разведчиков из числа Красных орлов, Акулов атаковал беспечно перекуривавшие авангарды 3-го Барнаульского полка белых. Офицерскую роту изрубили сразу, но артиллеристов оставили - договорившись с сибирскими пацанами, развернули пушки и открыли огонь по отступающей пехоте, и подходящим резервам. С собой увели 160 пленных, 2 орудия, пулеметы и надежду белых на теплый ночлег в ближайшее время.

Продолжившаяся в следующие дни борьба за писюны шла с переменным успехом. Прибывающее в бригаду пополнение никуда не годилось - голодные и необученные маршевые роты уходили в бой прямо из эшелонов, и разбегались в разные стороны при первых выстрелах. Тем не менее, Красные орлы, собирая тех, кто удрать не успел, упорно держали укреп на Сосновой горе до 20 декабря, сократив численность наступающего 4-го Енисейского полка до пары батальонов.

В это время к югу от Перми Блюхер собирал по всей своей 30-й дивизии тактические группы. 2-я армия, получившая приказ обеспечить правый фланг 3-й, предпочла наступление в перспективном южном направлении, поэтому надеяться приходилось лишь на себя, и обещанные штабом армии резервы. За Лысьвой, в районе от д. Кормовища до Кын-завода, погибала Особая бригада 3-й армии. Взорвав ж.-д. пути у ст. Крутой лог, белые вынудили красных отогнать в Кормовище два бронепоезда, третий сошел с рельс.

Белые использовали уже неоднократно применяемый прием: вытащили из деревянных шпал железные костыли, чего не могли заметить машинисты, и в результате многотонная машина сошла с рельсов. Шквальный ружейно-пулеметный огонь «белых» не позволял команде бронепоезда отремонтировать железнодорожный путь. Бой, начавшийся 1 декабря около 11 часов утра, продолжался весь день до темноты. Израсходовав боезапас и потеряв часть команды, в том числе помощника командира И. Шерстобитова (командир бепо И. Деменев в тот момент находился в Лысьве), команда приняла решение взорвать один броневой вагон. Оставшиеся в живых члены экипажа вели бой из второго вагона. Как отмечалось в приказе по войскам 3-й армии Восточного фронта за № 503 от 7 декабря 1918 года: «…около 15 часов 2 декабря в указанном месте все еще была слышна пулеметная стрельба… Не рассчитывая на помощь, оставшиеся в живых бойцы бронепоезда взорвали второй вагон и паровоз и под покровом ночи лесом ушли в Лысьву» (О. А. Мельчакова. «…И наш бронепоезд». Правда и вымысел)

К. К. Рокоссовский: примерно в таком виде он и принял командование эскадроном в 1-м Уральском кавалерийском полку 30-й дивизии

К 3-му декабря остатки Особой бригады оставили Кормовище, открыв белым путь к Лысьве. Формируемая ударная группа под общим командованием С. Г. Фандеева, включавшая в себя полк красных гусар, 1-й Уральский кавалерийский полк и моряков из Кронштадта, при поддержке легкой батареи (всего около 1000 бойцов), имела задачу выйти в тыл 1-му Средне-Сибирскому корпусу в районе Лысьвы (д. Кормовище, между Лысьвой и Кын-заводом), и свою задачу она почти выполнила, выйдя к 4 декабря к д. Сая и закрепившись на господствующей рядом Березовой горе.

Фандеев вернется сюда через полгода, и его уже не остановят. В 1920-м погибнет в боях с белопшеками.

До Кормовища оставались считанные километры - нужно было лишь перебить встречавшие красных части 5-го Томского полка белых. И к 8-му декабря сибиряки умылись кровью - матросы из Кронштадта дрались не хуже, чем митинговали. Две сотни полосатых, поддержанные 1-м эскадроном К. Рокоссовского, ловили лицом шрапнель, но стояли на своей Березовой Горе, как капитан на мостике. Отбив за 15 часов 18 атак яростных сибирских лыжников пулеметным огнем и полундрой, моряки весело улюлюкали - несите следующих, этот караул устал.

Остановка фронта посреди леса предоставляла возможности для маневров, и воспользоваться ими решили обе стороны. 30-я дивизия собирала резервы, называла группы замерзших голодных бойцов полками, и отправляла их в сторону канонады. Штаб 3-й армии недоумевал относительно приказов командования Восточного фронта о наступлении - и сидел до поры на жопе ровно, исправно публикуя политические сводки.

Дивизиям была предоставлена возможность трахаться на свое усмотрение, но в контексте приказа о наступлении на Ёбург:

Побольше размаха в действиях. Занимайте и бросайте все, что можно бросить. Медлить нельзя (Командарм-3 Лашевич - Блюхеру).

У Сосновой и Березовой гор погибали наспех собранные тактические группы Акулова и Фандеева, бронепаровозик «В. Ленин» метался как ошалелый от Чусовой к Перми, от Перми к Кунгуру, и по обратному маршруту - эдакая мобильная артбатарея быстрой огневой поддержки - но прилагаемые усилия приносили лишь локальный эффект, и только до тех пор, пока Особая бригада 3-й армии не сломалась, освобождая сибирякам место для прорыва. К этому времени на левом фланге 30-й дивизии Блюхеру удалось собрать в ударный кулак группировку, сведенную в 6-ю бригаду, количеством штыков и сабель до 3500.

Наступление начали одновременно - 6-я бригада красных, и белые - группа подполковника Кузьменко в составе 5-го Томского полка, батальона головорезов капитана Урбанковского, 2-го эскадрона Томских гусар - чуть более 2000 бойцов при одном орудии и 29 пулеметах. В темную уральскую ночь с 13-го на 14-е декабря разведотряд белых на лыжах вышел в тыл красным. Те охранением не озаботились - уставшие матросы хотели спать и согреться. Кроме того, минувшим днем на митинге они приняли решение направить гонца в Петроград, поскольку, по слухам, его заняли бывшие союзники по Антанте, и поэтому драться дальше матросы смысла не видели.

10 дней непрерывных боев на морозе внесли сумятицу в революционное матросское сознание, и далеко не все отважились на сопротивление возникшим из ночи угрюмым лыжникам. Матросы бросали винтовки, и поднимали руки. Но тонкий политический расчет их подвел. Штурмовики Урбанковского уже тогда пленных не брали, и тех из матросов, кого не вырезали сразу, расстреливали из пулеметов шеренгами.

Нижние Исады Кунгурского района Пермского края: в декабре 1918-го примерно здесь местные крестьяне рыли котлован. А затем сложили в него 1-й Морской Кронштадтский полк.

Наступление 6-й бригады было остановлено, не успев начаться. Исчерпав резервы, 30-я дивизия ужалась до линии Сибирского тракта, где некогда уныло топали декабристы, а затем, под угрозой окружения, оставила и Кунгур.

Коридор, образовавшийся в итоге разгрома Особой и 6-й бригад, был огромен. 29-я дивизия, опасаясь окружения боевых частей, так стремительно отвела свой правый фланг за Сылву, что оставила белым железнодорожный мост нетронутым. Красные орлы, не вылезавшие из боев 5 месяцев, вместе с приданными частями ушли в Лёвшино - поселок-порт на Каме, чуть выше Мотовилихи, и в Мотовилиху. В разрыв между 29-й и 30-й дивизиями от Сылвы до Сибирского тракта генералом Пепеляевым были брошены 4-й Енисейский и 2-й Барабинский полки 1-й Сибирской стрелковой дивизии.

В. Ленин, человек и бронепоезд, даже из Москвы видел, что в Перми творится неладное:

Крайне тревожны вести из-под Перми. Ей грозит опасность. Боюсь, что мы забыли про Урал. Непременно налегайте на Вацетиса и проверяйте, достаточно ли энергично он дает подкрепления Перми и Уралу (из переписки с Реввоенсоветом, 13 декабря).

Пухляш Вацетис требовал срочного наступления от юго-восточный армий, что позволило бы создать угрозу тылам наступающей Екатеринбургской группы белых, и поворота 2-й армии в полосу действий правого фланга 3-й, где вяло колупалась 5-я дивизия, а начдив-30 Блюхер сломя голову пытался латать дыры в обороне и отходил к Юго-Камску. Последний стоял на трассе к Оханску, являясь западным форпостом Перми.

Василий Блюхер в 1919 г., с Орденом Красного Знамени № 1 за свои 54 партизанских дня от Южного Урала до Кунгура. От Кунгура до Вятки рейд был менее героическим.

В Перми же началась эвакуация гражданских учреждений. Александр Георгиевич Белобородов, председатель УралСовета, эвакуировавший летом Ёбург, и полагавший, что так же легко эвакуирует Пермь, 11 декабря отдал распоряжение приступить к эвакуации отделов Управления Пермского Губернского исполнительного комитета Совета Рабоче-Крестьянских и красноармейских депутатов. В Вятку отправилась мебель и документы, а также те многомудрые граждане, которые вовремя озаботились трудоустройством в аппарат новой власти, и теперь под хмурыми взглядами остающихся земляков весело махающие им платочками из убегающих вдаль вагонов.

Командарм-3 Лашевич, по некоторым свидетельствам, «устраивал пьяные оргии», поручив оборону города военкому Степану Окулову, совместившему таким образом еще и должность коменданта. Но поскольку Окулов был сильно занят - принимал участие в тех же пьяных оргиях - то обороной города никто централизовано не занимался.

Красный губернатор Сорокин нашел в себе силы, чтобы доплестись до последнего, экстренного, заседания Губисполкома, где был смещен с должности, после чего, нейтрально похрюкивая, залез в сани и отправился подальше от Перми. Повальное пьянство имело место на фоне повальных же экспроприаций, ставших очень похожими на разбой. Почему так случилось? Возможно, от озарения: именем революции можно творить любую дичь, если у тебя есть мандат и достаточный вес залпа.

Реввоенсовет третьей армии состоит из двух членов, один из коих (Лашевич) командует, что касается другого (Трифонов), так и не удалось выяснить ни функций, ни роли последнего: он не наблюдает за снабжением, не наблюдает за органами политического воспитания армии и вообще как будто ничего не делает. Фактически никакого Реввоенсовета не существует. Штаб армии оторван от своего боевого участка, нет у него специальных представителей в дивизиях и бригадах, информирующих его и наблюдающих за точным исполнением приказов командарма начдивами и начбригами, штарм довольствуется официальными донесениями (часто неточными) начдивов и начбригов, штарм целиком в руках последних (начдивы и начбриги чувствуют себя феодальными князьями). Отсюда оторванность штарма от своего боевого участка (штарм ничего не знает о действительном положении на участке), отсутствие централизации внутри армии (вечные вопли штарма о слабости в пунктах стыка между боевыми единицами армии) (из отчета Комиссии ЦК партии и Совета Обороны о причинах падения Перми в декабре 1918 года).

Позже, в оправдание развала фронта и общего управления губернией, власти будут единодушно поминать «сплошную контрреволюционность» населения.

… уверяют, что села в этом районе «сплошь кулацкие». На наше замечание о том, что сплошь кулацких сел не бывает, что существование кулаков без эксплуатируемых немыслимо, ибо должны же кого-либо эксплуатировать кулаки, упомянутые учреждения разводили руками, отказывались дать какое-нибудь другое объяснение. Дальнейшее, более глубокое расследование показало, что в Совдепах сидят ненадежные люди, комбеды в руках кулаков, партийные организации слабы, ненадежны, оторваны от центра, партийная работа заброшена, причем местные работники общую слабость партийно-советских учреждений стараются компенсировать усиленной работой чрезвычайных комиссий, ставших на общем фоне развала партийно-советской работы единственными представителями Советской власти в провинции (оттуда же).

Продолжение следует...

Подпишись, чтобы не пропустить следующую часть! Она выйдет завтра в 18:00 по МСК

Пост с навигацией по Коту

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Братские народы: Россия и Сербия

Недавно в комментариях под постом в ТГ задали очень интересный вопрос, учитывая моё желание в этом году зимой посетить Сербию, как страну, где не нужна виза. Один из подписчиков спросил: "Почему сербы и русские братские народы"? И в целом первый ответ у меня был простой: "потому что они наши братишки", но потом я уже задумался: действительно, почему. Конкретного ответа у меня не было кроме эмоционального "потому", и я решил разобраться в первую очередь для себя, почему же этот так, и теперь делюсь ответом со всеми. Это не истина в последней инстанции, это моё личное мнение и ощущение. В разборе не хватает некоторых событий, а значение некоторых наоборот преувеличено, но пониманию в вопросе эта статья без сомнения поможет. И начнем конечно же с небольшой исторической справки.

В начале было слово. И слово было… Ой, не то. В бесконечной пустоте вспыхивает ярчайшее излучение — плазма, наполненная кварками и глюонами, образующими первичные барионы… Слишком далеко отмотал. Последняя, третья попытка! Славяне — одна из самых крупных этнических групп Европы, и их история начинается с формирования трёх основных ветвей: восточной, западной и южной. Эти ветви начали формироваться примерно в I тысячелетии нашей эры, когда славянские племена начали делиться и мигрировать по территории Восточной Европы. Восточные славяне стали основой для русских, русин, украинцев и белорусов, западные славяне — для поляков, чехов и словаков, а южные славяне — для сербов, хорватов, болгар и еще нескольким более мелким народностям.

Славяне до принятия христианства в IX–X веках имели языческую веру, но позже приняли христианство. Бытует мнение, что на основе этнической и религиозной принадлежности сербы станут "самым братским" не восточнославянским народом для России. Но на самом деле это не главное, хотя и весомая часть сходства, основа братских чувств гораздо, я бы даже выразился, куда романтичнее. Можно, конечно, изучать под микроскопом все нюансы религиозных различай и этнических нюансов, но мы не будем, а просто бегло пробежимся по основным славянским народам.

В XVIII веке Россия ворвалась с двух ног в лигу сверхдержав, значит ей нужны были союзники. И выбор среди славян был примерно следующий: поляки, чехи, словаки и другие западные славяне – католики или протестанты. Так же, как и хорваты со словенцами из южных славян. А Россия, как мы помним, православная страна. Босняки – мусульмане. Болгары произошли в том числе от булгар (Волжские булгары из школы это именно они) при смешении со славянскими племенами, обитавших на Балканском полуострове. При этом болгары поддерживали связь с булгарами достаточно долго. А если немного напрячь наш мозг, то вспоминается, что булгары были мусульманами, а их язык из тюркской языковой группы. Как и турецкий, кстати. Таким образом, в момент, когда Османская Империя, наследником которой сейчас является Турция, управляла Балканами, то оставался большой вопрос к кому болгары в итоге ближе культурно, к славянам или к туркам. А вот сербы и черногорцы были по большей части на все сто православными, без примеси тюркского, что делает их без сомнений похожими на Россию.

Но как я уже говорил, это не самое главное в нашем историческом очерке. Сейчас я буду рассказывать историю Сербии, а вы будете считать сколько раз вас посетит чувство дежавю. Не забудьте потом скинуть это число в комментарии. А мы тем временем приступаем. В далекие времена, когда славяне расселялись по Европе и создавали первые свои государства, большинство этих образований попали под влияние Византии. То есть Царьград и вот это вот всё. Угорать по походам туда было обычным делом. Одно из первых сербских государство называлось, кстати, Рашкой. То есть сербы жили в Рашке еще до того, как это стало мейнтсримом. Отсыпаем еще немного исторических фактов: сербов называли "Расцияны" (лат. Rasciani), а их государство — "Расция" (Rascia). У венгров и немцев эти названия сохранялись до XX века.

Но и это еще не все! Потом уже в 1389 годы была попытка Османской Империи провернуть то же самое, что провернул Чингиз Хан, но, как и во время Битвы на реке Калке, после Битвы на Косовом поле, турки не решились вторгаться в Сербию непосредственно. Отдавая должное сербам, у них получился более героический вариант битвы с уничтожением султана Мурада, а это всё благодаря князю Милошу Обиличу. По некоторым данным, двенадцать знатных сербов с Милошем Обиличем сформировали отряд самоубийц и словно супергерои пробились к шатру этого нашего Мурада, где его и закололи, но при этом сами были убиты.

Но турки-османы все же смогли установить свой вариант Татаро-монгольского ига над сербами уже в следующем веке. И теперь еще один ключевой момент. Находившихся под властью Османской империи сербов в конечном итоге начали притеснять. Конечно, это было не сразу, был даже век сербских визирей в истории турков. Самый известный Мехмед-паша Соколлу. Не буду долго описывать его достижения, а скажу только о том, что женат он был на внучке Сулеймана Великолепного и Роксоланы. Всем фанатам Бурака Озчивита, которые меня читают (жду комментариях тех, кто фанател от Хюррем-султан), привет!

Но, как я уже говорил выше, сербы были так себе вассалами и всю дорого пытались сбросить османское иго. В итоге это выливалось в постоянные восстания, после которых часть населения Сербии превращались в беженцев, сбегая от гнева турков. Конечно, они чаще уезжали в Венгрию, но и с Россией были сильны связи. У нас есть прекрасный город одним названием как бэ намекающий: Славяносербск. Почему сербы бежали не в Венгрию, а в Россию? Венгрия в основном была католической страной, а для многих сербов это было предательством в отношении своей веры.

С расцветом Российской Империи при Екатерине II, Павле и Александре I сербские повстанцы всё больше и больше получали помощи от русских и всё меньше от Венгрии. А как мы знаем, именно стык XVIII и XIX веков считается временем, когда окончательно формируется национальное самосознание у большинства народностей. И как раз в этот период попадает основная помощь от России Балканам. Сербия была одним из немногим православных государств, по этой причине наша с вами Империя и помогала сербам сбросить османское иго.

При чем это было заметно и в нашей с вами культуре, просвещенные слои нашей Родины симпатизировали нашим братьям по вере. Даже Александр "наше всё" Пушкин писал по этому поводу стихи (вот один из примеров).

А кто вообще такой этот Карагеоргий? Былинный персонаж, которому стоят памятники по всей Сербии и даже Черногории. Он поднял антитурецкое восстание и навалял Османам при поддержке России в 1804. Наваливал он до 1813 года. Думаю, не надо много объяснять, что в 1812 году Россия была немного занята, по этой причине не смогла помочь своим балканским братишкам. Вот так вот. Черный Георг бежал в Вену. А вернулся первый вождь Сербии домой достаточно скоро, при этом в свободную Сербию. Вот это поворот! Я же писал чуть ранее, что восстание было разбито.

Второе восстание в 1815 году под предводительством Милоша Теодоровича, который взял себе фамилию сводного брата Милана Обреновича было вполне успешно. Зачем такие сложности с фамилией? Просто бытует мнение, что Карагеоргий причастен к внезапной трапезе мацой с последующим принятием ислама этого самого Милана Обреновчича. Чувствуете завязку к эпохе дворцовым переворотов? В итоге уже Карагеоргий семнадцать раз случайно падает на кинжал Милоша Обреновича. Но на этом кровная вражда не заканчивается, а только набирает обороты. Но не будем углубляться в эти дебри, мы все же исследуем дружбу славян, а не вот это все. Однажды в следующий раз мы рассмотрим и балканскую версию событий, которые могли вдохновить Джорджа Мартина.

А дальше в Сербии начинает править то династия Обреновичей, то возвращаются Карагеоргиевичи. Например, Александр Карагеоргиевич не поддержал Россию в Крымской войне, которая в итоге закончилась Парижским миром. В итоге сербы такого правителя свергли и восстановили снова власть Обреновичей.

В конечном счете помимо Обреновичей и Карагеоргиевичей в Сербии набирает тайная организация "Черная рука" во главе с Драгутином Дмитриевичем под кодовым именем "Апис". Именно "Черная рука" ответственна за начало Первой мировой войны. Об том можно почитать у Валентина Пикуля в романе "Честь имею", одна из моих любимых книг.

А вот с Советской властью отношения не сложились. Хотя после Второй мировой войны Сербия, которая стала основой для Югославии, и была социалистической, но Тито и Сталин не нашли общего языка. Возможно, из-за того, что Сталин был грузином, а не славянской крови. Тем не менее Югославия не вошла в ОВД и русские на долго забыли о своих братьях на Балканах.

И всё бы так и дальше продолжалось, если бы не распад Югославии, который перешел в свою финальную стадию, когда НАТО решило бомбить мирных сербов. И восстановлению братских чувств мы обязаны одному человеку: великому русскому дипломату - Евгению Примакову! Его разворот над Атлантикой положил начало не только восстановлению дружбы двух близких народов, но и возвращению России на мировую арену. А дальше был бросок наших десантников на Приштину, который сломал все планы НАТО (где-то послышались грустные всхрюки). После этих событий и возродились братские чувства.

Тем не менее, как и в случае с Александром Карагеоргиевичем, Сербия не может поддерживать в данный момент Россию на все 100%, так как они окружены силами НАТО со всех сторон. При этом против России власть тоже не может пойти, так как сильны братские чувства.

Так почему же сербы считают нас братьями, а мы их? Какой итог статьи? В первую очередь братство - это общие корни, общая вера, общая история. И несколько очень знаменательных событий, последнее из которых марш на Приштину. В России тоже Сербия стала символом того, что мы Great Again. Плохо что ли? Хорошо! Ну и как не любить после этого наших братишек?

Что я этим хотел сказать? Надо спасать снова братьев из брюссельского ига! Единение или смерть!

Если вам понравился этот пост, то жду всех в моем ТГ канале. Там находятся посты без цензуры в соотвествии с правилами Пикабу.

Война Алой и Белой розы: Взлет и падение графа Саффолка. Восстание Джека Кэда

14 сентября 1435 года умер регент Франции герцог Бедфорд. Через неделю после его смерти главный союзник англичан в Столетней войне, бургундский герцог Филипп Добрый, заключил с французами мирный договор, по которому он обязался соблюдать в конфликте нейтралитет. Это стало для англичан фатальным ударом, от которого они так и не смогли оправиться. В следующие полтора года французы вырвали из рук англичан Париж и выгнали их с большей части своей территории. Такое прискорбное положение дел сложилось во многом из-за того, что в Англии до сих пор не было взрослого короля, который мог бы сплотить местных баронов одним свои существованием. Было принято решение, наконец, наделить 15-летнего Генриха VI всей полнотой власти, и в мае 1436 года было официально объявлено, что король больше не ребёнок, а самостоятельный правитель. Однако очень скоро стало понятно, что Генрих все-таки еще ребенок и не может единолично управлять королевством. Более того, те решения, которые он принимал, только вредили королевству. Генрих удовлетворял практически все прошения, которые ему поступали, что стоило казне не одну тысячу марок. В одном из протоколов заседания парламента от 1438 года содержится запись - «Напомнить королю быть внимательным, когда он дарует помилование или заменяет наказание так, что делает это во вред себе». Вскоре контроль над решениями короля захватил граф Саффолка Уильям де ла Поль.

Саффолк был одним из военачальников англичан при осаде Орлеана, от которого англичане бежали под натиском Жанны д'Арк. Уильям с остатками войска укрылся в городе Жаржо, но Орлеанская дева настигла их и там, и вскоре французы овладели городом. Саффолку пришлось сдаться, при чем пленил его простой солдат, что было жесточайшим позором для благородного графа, и дабы спасти свою репутацию, Саффолк сначала произвел этого солдата в рыцари и только затем сдался ему в плен. Через несколько месяцев французы освободили графа в обмен на выкуп в 20 тысяч фунтов. Вернувшись в Англию, он женился на графине Солсбери и благодаря этому браку завладел землями в Оксфордшире и Беркшире, а также обзавёлся многочисленными связями, которые в конечном итоге привели его в королевский совет. В 1440-годы Саффолк достиг пика могущества и стал хоть и не гласным, но общепринятым правителем Англии. Предыдущие же неформальные властители королевства, герцоги Бофорт и Глостер, сошли с политической сцены по крайне не банальным причинам.

Со смертью регента Франции Бедфорда в 1441 году его брат, герцог Глостер, стал наследником английской короны в случае внезапной смерти Генриха VI. Жена Глостера, Элеонора Кобэм, увлечённая перспективой стать королевой Англии, решила обратиться к колдунам и астрологам, чтобы те предсказали, когда же Генрих отправиться в мир иной. Колдуны сообщили Элеоноре, что молодой король умрет летом 1441 года. На радостях "будущая королева" поделилась новостью со своим окружением, а те, недолго думая, растрепали ее по всему Лондону. Когда слухи дошли до приближённых короля, они немедленно арестовали Элеонору, под пытками выбили из нее признание и осудили как ведьму на пожизненное заключение. Перед отправкой в тюрьму несостоявшуюся королеву босиком и со свечой в руках трижды провели по улицам Лондона. Ее брак с Глостером был расторгнут, а сам герцог потерял все свое политическое влияние в стране. После падения Глостера в королевском совете возвысился кардинал Бофорт, который в 1442 году уговорил парламент отправить во Францию контингент под руководством своего племянника герцога Сомерсета. Поход окончился сокрушительным поражением англичан и нанес казне катастрофический урон, а самого Сомерсета довел до самоубийства... Не стоит говорить, что после такого к советам Бофорта решили больше не прислушиваться.

В образовавшемся вакууме власти инициативу на себя взял граф Саффолк. В 1445 году он поехал в Париж, где умудрился организовать брак короля Генриха и Маргариты Анжуйской, дочери короля Иерусалима и Сицилии Рене Доброго. Такие великолепные титулы Рене носил лишь на бумаге и в реальности терпел бесконечные поражения в попытке завладеть Сицилией. Впрочем, Саффолк устроил данный брак не из-за мифических итальянских и восточных земель, а дабы достичь перемирия с французами в Столетней войне, которая стремительно катилась к победе последних. Также данный брак, в случае рождение у пары детей должен был решить проблему престолонаследия в стране, ведь бездетность Генриха открывала для многочисленных потомков Плантагенетов широчайшее окно возможностей по захвату английского трона. После падения Глостера, главным претендентом на английскую корону в случае смерти Генриха считался Ричард Йорский, которого связывали кровные узы с английским королем Эдуардом III. Ричард, благодаря полученному наследству от своих многочисленных родственников, помимо герцогства Йоркского, владел графствами Марч в Уэльсе и Ольстер в Ирландии, а также землями в Нормандии, что делало его самым крупным английским землевладельцем после короля. Однако в 1445 году Йорк никак не проявлял своих королевских амбиций и был крайне лоялен существующему порядку. Более того, после смерти Бедфорда именно Йорк стал регентом Франции, а в 1447 году наместником английского короля в Ирландии.

Сразу после королевской свадьбы в Англию прибыла крупная делегация французов для переговоров об окончательном мире в Столетней войне. Саффолк предложил договор, по которому англичане смогут сохранить за собой все завоеванные территории, а французы, в свою очередь, предложили оставить за Англией только исторически принадлежавшие им земли в окрестностях Гаскони, Кале и графства Гин. На уступки стороны так и не пошли, и переговоры провалились. Следующий раунд состоялся через несколько месяцев все там же в Лондоне. Прибывшие французы сообщили, что не будут заключать окончательный мир, но взамен предложили англичанам перемирие на 20 лет, если те откажутся от графства Мэн. Саффолк и Генрих согласились пожертвовать территорией в обмен на долгий мир, но данное решение резко настроило против них большинство английской знати, в том числе и бывшего регента Глостера, вокруг которого стали кучковаться недовольные бароны. Понимая шаткость своего положения, Саффолк как мог задерживал передачу Мэна французам и одновременно с этим пытался избавиться от угрозы, грозившей ему в Англии. Когда 18 февраля герцог Глостер прибыл в город Бери на заседание парламента, его тут же арестовали, обвиняя в подготовке переворота. До суда Глостер так и не дожил, скончавшись то ли от инсульта, то ли от удушения подушкой... Как бы то ни было, Саффолк обезопасил себя еще на некоторое время.

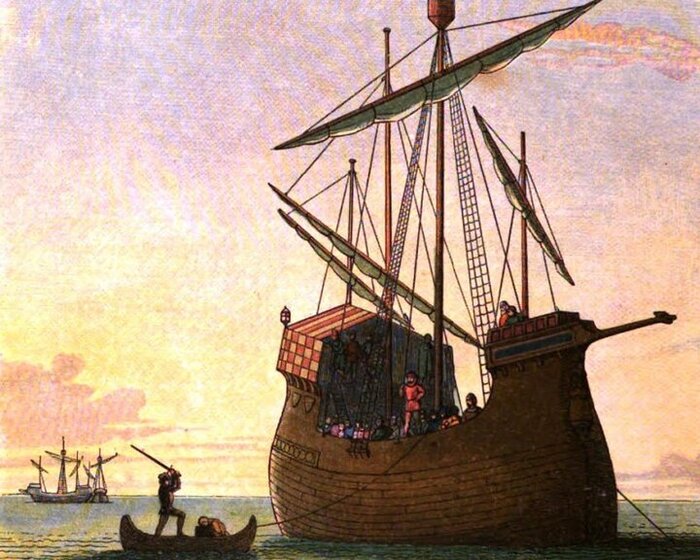

Во Франции тем временем 20-летнее перемирие в Столетней войне трещало по швам. Пытаясь заставить перейти на сторону англичан герцога Бретани Франциска I, сохранявшего до этого времени нейтралитет в конфликте, Саффолк приказал своим войскам захватить бретонский Фужер в надежде, что Франциск, спасая свой город, вынужденно заключить с ним союз. Однако этот план возымел обратный эффект, и герцог Бретани обратился за помощью к Карлу VII, который незамедлительно ее оказал. Французский король объявил, что англичане нарушили перемирие, и возобновил войну. Вскоре его войска захватили нормандскую столицу Руан и уничтожили английскую армию в битве при Форминьи, тем самым окончив эпоху английского господства в Нормандии. Это поражение оказало катастрофический эффект и поставила английского короля, чей долг из-за неудачной кампании в Нормандии составлял теперь 374 тысячи фунтов, на грань банкротства. Собравшийся в феврале 1450 года парламент обвинил во всех неудачах Англии Саффолка и 7 февраля выдвинул ему официальные обвинения в государственной измене - якобы герцог призвал французов вторгнуться в Англию, отдал им Мэн, передал французам военные тайны и в целом был пособником Карла VII в борьбе с английской короной... Суд над Саффолком состоялся 17 марта, на котором его судьбу решал сам Генрих VI. Король объявил, что не считает Саффолка виновным в измене, но признал его вину в злоупотреблении властью и приговорил к изгнанию из Англии сроком на 5 лет. 30 апреля Саффолк со своей свитой отплыл из Ипсвича во Францию, однако вскоре его корабль был перехвачен небольшой флотилией, нанятой баронами, недовольными столь мягким приговором. Саффолка взяли в плен и вскоре обезглавили, а его голову насадили на пику, которую воткнули на пляже близ Дувра в графстве Кент.

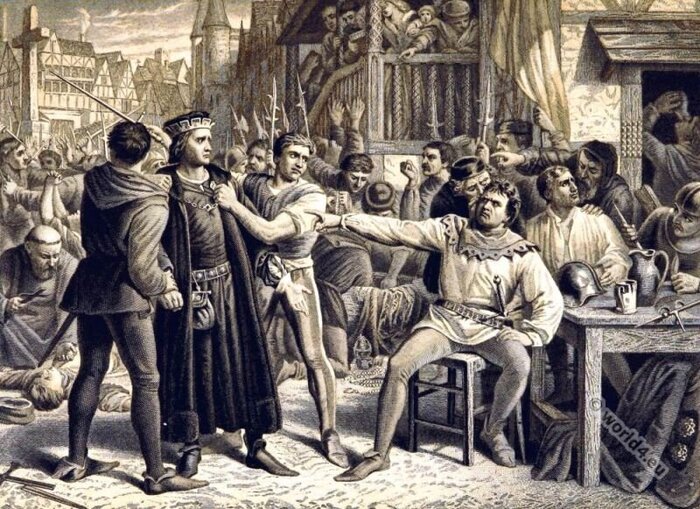

Новости об убийстве королевского любимчика сильно встревожили предводителей народного ополчения Кента, которые испугались, что Генрих обвинит в убийстве Саффолка именно их и обрушит на Кент всю мощь королевской ярости. Чтобы этого не допустить, они решили действовать первыми. Объединившись под руководством Джека Кэда, выдавшего себя за внебрачного сына бывшего графа Марча Эдмунда Мортимера, восставшие двинулись на Лондон, к стенам которого они подошли в середине июня. Генрих от греха подальше экстренно эвакуировался из столицы в Кенилворт, даровав право оборонять город мэру. Мятежники осадили столицу и передали мэру список требований, которые сводились к снижению налогов, искоренению коррупции, а также с воззванием к королю, чтобы тот изгнал свое окружение, поставившее, по их мнению, страну на грань катастрофы. Не дождавшись никакой реакции, восставшие подавили сопротивление гарнизона и ворвались в Лондон, где захватили оставшихся в нем чиновников. Вскоре над ними был организован народный суд, который приговорил всех обвиняемых к смертной казне. В числе прочих был казнен казначей Лондона лорд Сэй и шериф Кента Уильям Кроумер, их головы надели на пики и пронесли по улицам Лондона, разыгрывая представление, в котором голова казначея целовала голову шерифа.

Спустя некоторое время мэр Лондона сумел собрать остатки гарнизона и контратаковал мятежников. 5 июля в 10 часов вечера на лондонском мосту завязалось ожесточённое столкновение, продолжавшиеся всю ночь. В какой-то момент перевес оказался на стороне королевских сил, и в попытке спасти положение Кэд ворвался в городскую тюрьму и выпустил оттуда заключенных, которые влились в ряды восставших, впрочем, это не помогло. Гарнизон сумел оттеснить мятежников из города и закрыл ворота на засов. На следующий день бунтовщикам отправили королевскую грамоту с предложением разойтись в обмен на помилование. Джек Кэд отказался от помилования и обещал после небольшой передышки продолжить наступление на столицу, однако выполнить свое обещание не смог. 10 июля Кэд был официально обвинен в измене, и за его голову назначили вознаграждение в тысячу марок. Кэд попытался скрыться от правосудия, но через пару дней новый шериф Кента поймал его в садах Хитфилда. Кэд оказал сопротивление шерифу, но был смертельно ранен. 16 июля труп главаря бунтовщиков обезглавили в Ньюгейте, провезли по всему городу, а затем порубили на куски. Его голову на шесте подняли над Лондонским мостом.

Восстание Кэда породило в Англии десятки разбойничьих банд, отдельные из которых кошмарили юго-восток страны вплоть до 1454 года. Генрих же в конце июля 1450 года вернулся в пострадавшую от восстания столицу с полным непониманием того, как дальше править своим государством. Однако уже в сентябре в Англию вернулся человек, который, в отличие от короля, имел план по спасению страны. Его звали Ричард Йоркский...

Продолжение следует...

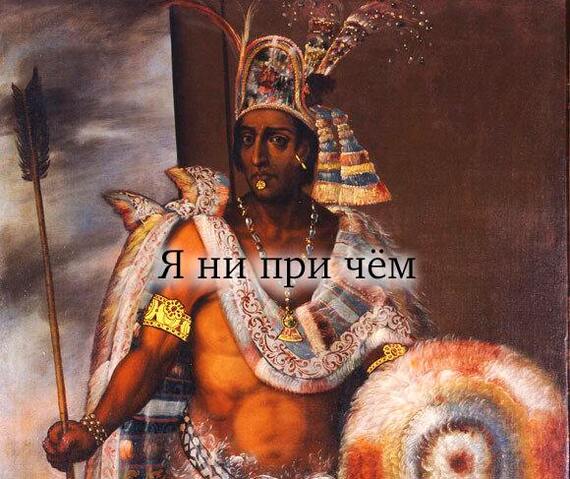

«Месть Монтесумы», или ещё немного о кукурузе

С кукурузой, основой мезоамериканской кухни, связана одна городская легенда под названием «Месть Монтесумы». Якобы уэй тлатоани ацтеков наслал на завоевателей жуткое проклятие: если пришедший издалека человек съест местную кукурузу, будет восседать, скажем так, на фаянсовом петате. 👑🌽🚽

На деле всё более прозаично: обычно беды с животом вызываются недостаточной приспособленностью иммунной системы туриста к местной пище. Для этого даже научный термин есть — диарея путешественника. И с ней, на самом деле, можно встретиться не только в Мексике и не только после кукурузы (ограничусь примером Таиланда).

Но так относительно безобидно оно лишь сегодня. После завоевания кукуруза, пусть и не особо нравившаяся европейцам, при ввозе в Старый Свет не облагалась налогами — это делало её более дешёвой и доступной для самых необеспеченных слоёв. Правда, испанцы стали перерабатывать кукурузу так же, как пшеницу. Процесс никстамализации, о котором я говорил в прошлый раз, они проигнорировали. Без него кукуруза не выделяет ниацин (витамин B3), важный элемент питания человека. Европейцы, чей рацион стал основан исключительно на кукурузе, заболевали, сходили с ума и даже умирали от дефицита этого витамина. У этой болезни есть название — пеллагра, фотографии я гуглить не советую.

Вот так игнорирование традиций ацтеков стоило жизни тысячам европейцев. Со временем, однако, термин «Месть Монтесумы» стал означать только лишь дикую диарею, тошноту, рвоту и т.п., возникающие у туристов при знакомстве с местной кухней.

Мировоззрение китайцев: отношение к себе и другим на протяжении истории – Сергей Дмитриев

Как менялось отношение китайцев к себе и другим народам на протяжении истории? Почему у них возникло ощущение величия Поднебесной, и как оно исчезло в 19 веке? Каким сейчас является самосознание жителей Китая?

Об этом рассказывает Сергей Дмитриев, китаевед, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела Китая Института Востоковедения РАН, заведующий сектором древней и средневековой истории Китая, доцент УНЦ «Философия Востока» Философского факультета РГГУ.

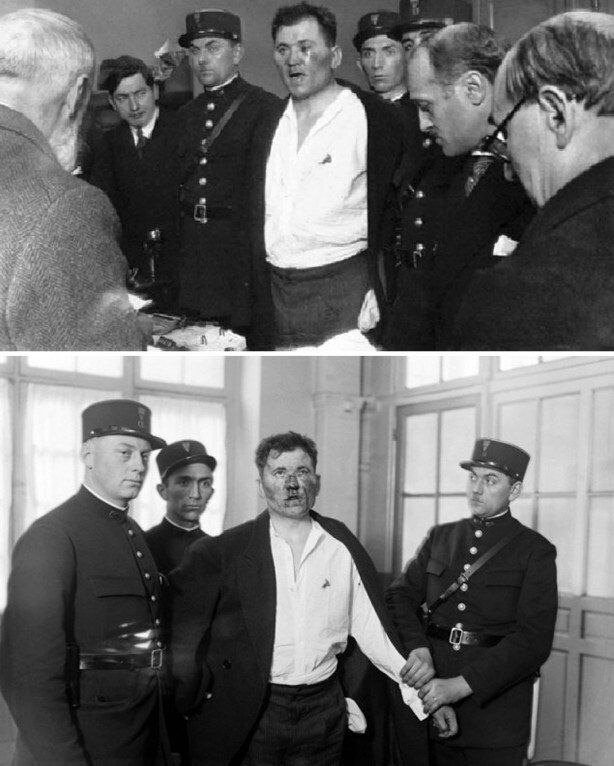

Русский убийца французского президента

6 мая 1932 года выходец из России Павел Горгулов, доктор, зарабатывающий нелегальными абортами, и эксцентричный поэт графоман (известный также как Павел Бред), совершил покушение (успешное) на главу Франции Поля Думера. Когда убийцу арестовывали, он скандировал свой коронный панч: «Фиалка победит машину!» Как позже признался Горгулов, он мстил Думеру за то, что Франция не пошла войной на СССР. Для россиян того времени Горгулов был белогвардейским реакционером, для эмигрантов — /не очень/ тайным агентом Коминтерна, адвокаты же утверждали, что он совершенно невменяем. В своих не совсем грамотных стихах Горгулов позиционировал себя представителем «скифства», другими словами — нёс псевдодуховный вздор, противопоставлявшийся европейскому рационализму.

14 сентября 1932 года Горгулова угостили ромом и причастили, после чего отсекли ему голову гильотиной. Огромная толпа собралась поглазеть на казнь, и не мудрено: многие боялись, что может разразиться новая мировая война.

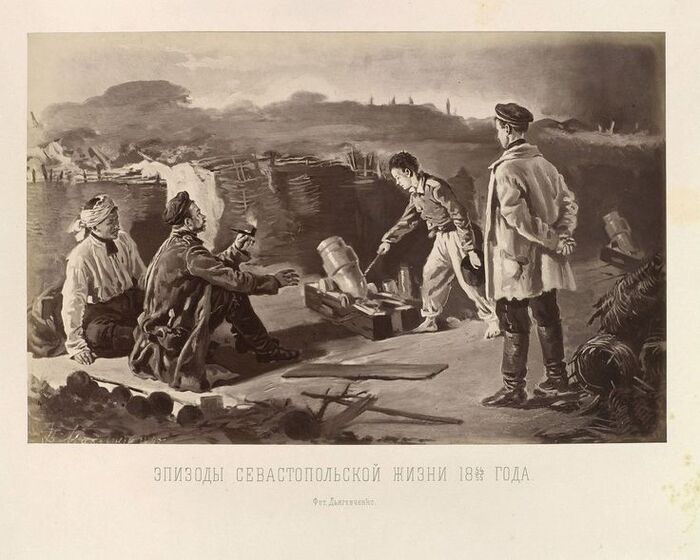

Консервная война в царской армии

Автор: Максим Иванов.

Армия является одним из самых консервативных общественных институтов, поэтому вопросы, непосредственно не связанные с действиями на поле сражения, могут рассматриваться десятилетиями. Сегодня мы поговорим о том, как консервы пробивали путь к солдатским желудкам.

Собственно, впервые с консервами Россия познакомилась во время вторжения Наполеона. Затрофеенную баранину откушал лично Кутузов, но вот какой парадокс: несмотря на личное одобрение, солдатам консервы главком выдавать запретил. Новое всегда с трудом пробивает себе дорогу, поэтому в данном случае осуждать Кутузова будет неправильно.

В то же время, проблема прокорма войск имеет многовековую историю, и всегда связана с теми или иными сложностями в конкретный момент времени. Собственно и консервы появились как способ непрерывного обеспечения войск мясными и молочными продуктами. Зерно и растительное масло выдерживают длительное хранение, мясо и молочные продукты - нет, поэтому и способов решения проблемы снабжения этими продуктами было разработано великое множество. Впрочем, в основном они сводились к трем концепциям:

- гоним скот с собой ножками (во многом поэтому в армиях большинства стран использовалась преимущественно говядина - корова более мобильна);

- закупаем или грабим на территории, через которую идет армия (здесь уже зависит от ситуации. В целом наша армия продовольствие старалась честно закупать, а вот казаки лутали все, что не приколочено. Традиции-с.);

- везем с собой то, что хранится максимально долго. Но здесь проблема в том, что пармезанообразных сыров и вяленых окороков в русской кухне как-то не наблюдалось, поэтому и проблема обеспечения мясом стояла весьма остро.

Конечно, солдат должен стойко переносить тяготы и лишения службы. Незадача в том, что такой подход приводил к следующему:

"Во все время царствования Императора Николая Первого в армии не переводилась цинга и уносила немало жизней. С 1 ноября 1825 года по 1 ноября 1826 года в военных госпиталях и полковых лазаретах перебыло 442 035 больных... Количество больных в армии в 1828 году было не менее велико — 449 198... Два года спустя заболеваемость в войсковых частях нижних чинов достигла прямо-таки колоссальной величины — 759 810 человек, 71 855 из них умерли" (цитата из диссертации доктора медицины А.М. Пучковского).

Добавляем сюда 200 постных дней в году по православному календарю и восхищаемся русским солдатом, который неплохо воевал в таких условиях.

Крымская война показала не только отсталость царской России, но и необходимость совершенствования логистики и продовольственного обеспечения - хлеб, конечно, всему голова, но животный белок организму необходим, а пармезан у нас как не делали, так и до сих пор не особо научились. Поэтому и возникла необходимость решения консервного вопроса.

Попытки имели место и ранее, например в 1846 году Фридрих фон Зенкендорф представил прототип "кружки Магги", а именно порошок из сушеного мяса и овощей, требовавший только кипятка, причем над рецептом автор работал 28 лет. Увы, наши военные изобретением не заинтересовались, а жаль - оно могло спасти немало жизней. Носимым запасом мясных консервов европейские войска стали снабжаться начиная с 1860-х годов, причем вариантов было немало. Немцы использовали концентрированный бульон Либиха, который представлял собой выпаренный куриный бульон. Штука из-за особенностей технологии была на редкость невкусная, но весьма полезная и сравнительно дешевая, поэтому применялась даже в США после адаптации к местным условиям.

В России начало консервной промышленности относится к 1862 году, когда было основан консервный завод Франсуа Азибера, француза по происхождению, долгое время пытавшегося стать монополистом в части поставки консервов для армии. Впрочем, у него был конкурент - общество "Народное продовольствие". Конкуренция имела место в первую очередь в методах консервирования - Азибер, как соотечественник Аппера, применял его метод. Выпускались следующие консервы:

— жареная говядина;

— жареная баранина;

— овощное рагу с мясом;

— каша с мясом;

— мясо с горохом;

— гороховая похлёбка.

Недостатком было то, что консервы были откровенно невкусными, и не переносили повторного разогревания.

"Народное продовольствие" же работало по методу Данилевского, основанному на американских технологиях. Мясо вываривалось, затем обваливалось в специальном барабане в казеине, высушивалось и упаковывалось (без стерилизации, это важно). Казеин, в свою очередь, извлекали из творога. Американцы использовали для этих целей кленовый сироп, по понятным причинам, нам пришлось экспериментировать с заменой.

Консервы крутятся, лавэха мутится, и тут наступает очередная русско-турецкая война. И, ради поддержки отечественного производителя, "Народное продовольствие" получает крупнейший заказ на снабжение армии вкусным мясом (тушенка тогда еще не приобрела такую популярность). Банки привозятся в ассортименте на фронт наряду с азиберовскими консервами...

И выясняется, что 73 процента банок отечественного производителя пошли по пизде, иначе говоря, мясо безнадежно испорчено. Вскрытие показало, что чукча умер от вскрытия отечественный продукт максимально хрупкий, во время перемещения казеиновая корочка отваливается, и мясо без стерилизации радостно гниет и портится до такой степени, что им нельзя даже пленных турок кормить из соображений гуманности.

Азиберовского продукта безнадежно испорчено оказалось всего пять процентов банок, поэтому вопрос выбора поставщика был решен в пользу более качественного продукта. Стоит добавить, что вплоть до первой мировой войны продолжались поиски оптимальных рецептов, определение объема банок и отработка технологии. Постепенно, методом проб и ошибок, и родилась известная многим тушенка. Нормативы того времени были следующими.

Для изготовления тушенки может использоваться мясо коров или овец только ливонской, черкасской, сибирской или киргизской пород.

Для приготовления одной банки тушенки используются:

- мясо без костей -288 грамм,

- жир говяжий (бараний) - 43 грамма,

- соль -3.2 грамма,

- лук- 4.3 грамма (взамен в тушеной баранине может использоваться в этом же количестве томатная паста).

В приготовленном виде а банке должно быть:

- мясо в кусках без костей, жира, сухожилий, облоя -153.6 грамма,

- жир говяжий (бараний) растопленный - 51 грамм,

- соль - 3.2 грамма,

- лук - 4.3 грамма (вместо лука в тушеной баранине можно вкладывать в этом же количестве томатную пасту),

- бульон мясной - около 125 мл.

Общий вес содержимого банки должен быть 340.2 грамма.

Размеры жестяной банки:

-высота 9.5 см.

-диаметр 7.2 см.

Для изготовления банки используется жесть толщиной 0.25 мм, луженая чистым оловом без примеси свинца.

Снаружи банка покрывается золотистым лаком. На жести должны быть нанесены несмываемым способом:

- название консервов,

- инструкция по употреблению в пищу (простейший способ),

- фирма-изготовитель,

-вес содержимого,

-год изготовления,

-наименование окружного интендантства, под чьей ответственностью изготовлены консервы.

От тушенки наша армия отказалась только в 2018 году, но это уже совсем другая история

Пост с навигацией по Коту

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!