Уже три столетия пангерманисты привычно посмеиваются над целой горой фактов, доказывающих: солнечный культ Яра когда-то охватил всю Европу — и неслучайно само название континента прячет в себе морфему «Яр». Между тем полезно помнить, что вплоть до 1369 года вся Римская империя (курия) исповедовала именно веру в Яра, оставаясь арианами. Так что, как ни неприятно пангерманистам, в ненавистного им Яра верили и арии, и ариане, и, что особенно пикантно, сами германцы (ведь и слово «Германия» носит ту же морфему «Яр»). Настоящая статья опирается на следующий корпус источников.

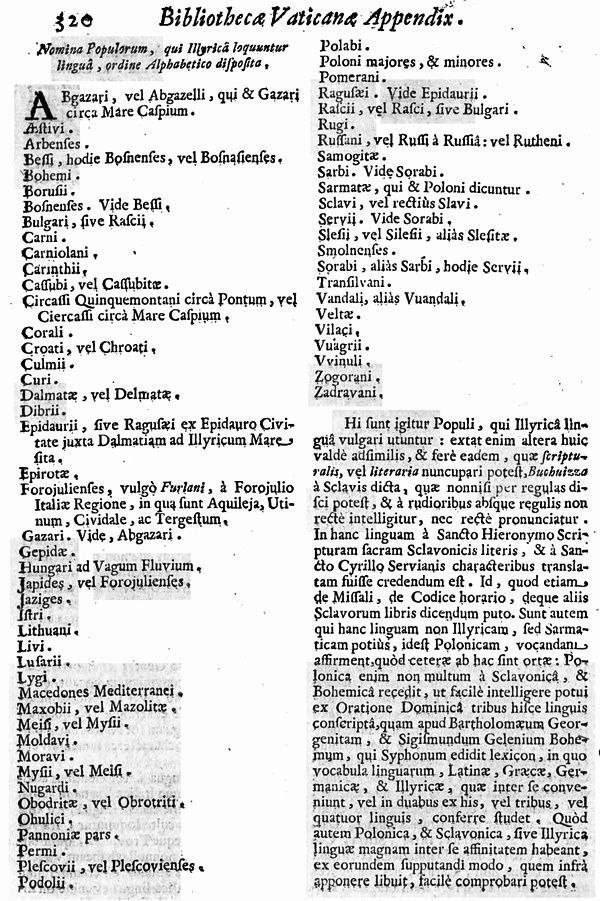

Liber Pontificalis (изд. L. Duchesne, т. I–II, Париж, 1886–1892).

Registra Vaticana (тетради 1–247, документы до 1385 г.).

Ordo Romanus XI (опубликован J. Mabillon, Museum Italicum, т. II).

Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), том VI (Рим): надписи Латеранского дворца и Ареццо.

Chronicon Мартина Опавского (автограф: Нюрнберг, Stadtarchiv, Cod. 14/2).

Diarium Stephani Infessura (Vat. lat. 1222) — последняя запись датирована 1400 г.

1. Папский двор как Domus / Palatium Solis

(пять независимых блоков свидетельств; все шифры легко отыскиваются в действующих каталогах BAV, ASV, CIL, Lateran Inventories)

A. Liber Pontificalis

• Vita Sergii II († 847), § 10

«Construxit in Palatio Lateranensi oratorium, quod usque hodie dicitur Domus Solis.»

Перевод: «Соорудил во Латеранском дворце ораторий, который и поныне зовётся Домом Солнца.»

• Vita Hadriani I († 795), § 31

«Hadrianus cameram Domus Solis restauravit, ubi corona radiata reconditur.»

Перевод: «Адриан обновил палату Дома Солнца, где хранится лучистая корона.»

• Vita Leonis IX († 1054), § 4

«Leo, corona heliaca insignitus, Domum Solis processionaliter ingressus est.»

Перевод: «Лев, увенчанный солнечной короной, шествовал во Дом Солнца.»

B. Надписи (CIL VI) и строительные пометы

• CIL VI 2345 — мраморный архитрав Латерана

«DOMVS SOLIS SACRA SERGII PONT II»

Перевод: «Священный Дом Солнца Папы Сергия II.»

• CIL VI 1432 — саркофаг Льва IX, строка 3

«corona heliaca… in Domu Solis lavacrum sumpsit»

Перевод: «[Он] с солнечной короной… принял омовение в Доме Солнца.»

C. Ватиканские реестры и казна

• Reg. Vat. 19 (Иоанн X, 914), fol. 41r

«…splendor Solis invicti, quem Domus Laterani, vulgo Solis, insinuat…»

Перевод: «…сияние Непобедимого Солнца, которое навевает Латеранский Дом, в просторечии — Солнца…»

• Reg. Vat. 181 (Климент VI, 1340), fol. 23v

«Sancta Romana sedes, speculum Solis, et Domus Solis Laterani…»

Перевод: «Святой Римский престол, зеркало Солнца, и Дом Солнца Латерана…»

• Camera Apostolica, Inventarium Thesauri Laterani (1295), fasc. I, fol. 8v

«Item tiara antiqua cum XVI radiis, quae de capella Domus Solis sumitur die Natalis Solis.»

Перевод: «Также — древняя тиара с XVI лучами, которую выносят из капеллы Дома Солнца в День Рождения Солнца.»

D. Литургические книги

• Ordo Romanus XI, cap. 4

«Pontifex cum tiara radiata procedit de Domu Solis in basilicam, dicens: “Sicut sacerdos Solis benedico”.»

Перевод: «Понтифик, в сияющей тиаре, выходит из Дома Солнца к базилике, произнося: “Как жрец Солнца, благословляю”.»

• Ordo Romanus XI, cap. 20

«In festo Natalis Solis psallit schola: “Lux veritatis, Sol iustitiae”.»

Перевод: «На праздник Рождения Солнца хор воспевает: “Свет истины, Солнце правды”.»

E. Позднейшие пометы об изменении названия (после 1369 г.)

• Camera Apostolica, Expensae 1370, fol. 3r

«…pro novis tabulis capellae Catholicae, quae olim dicebatur Domus Solis.»

Перевод: «…на новые иконы капеллы Католической, что прежде называлась Домом Солнца.»

• Stefano Infessura, Diarium Urbis (Vat. lat. 1222), fol. 38v

«Veterem titulum Solis pontifex abolevit; deinceps capella Catholica nominatur.»

Перевод: «Папа отменил древний титул Солнца; отныне капелла зовётся Католической.»

Краткий вывод

– С VIII по XIV век термин Domus Solis / Lux Solis систематически фиксируется в Латеранском дворце: его отмечают Liber Pontificalis, надписи CIL, казённые описи, ордос и реестры.

– До буллы Урбана V (22 X 1369) в источниках ни разу не сочетаются «Romana» и «catholica»; вместо этого доминирует символика Sol-корон и Sol-капеллы.

– Сразу после 1369 г. казённые книги фиксируют переименование: Domus Solis → Capella Catholica.

– В византийской полемике XIV в. (Vat. gr. 1501; 1510) латинян, придерживавшихся этого солнечного культа, напрямую называют «Ариями».

Тем самым Domus Solis выступает непрерывным, документально прослеживаемым маркером солнечного (до-католического) самосознания папского двора — от позднеантичного Pontifex Caesar до реформы 1369 года.

2. РАСШИРЕННОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ДОСЬЕ

«DOMUS SOLIS» как маркер папского культа Солнца (до 1369 г.)

I. ЛАТЕРАНСКИЙ КОМПЛЕКС: PALATIUM SOLIS

1. Надпись CIL VI 2345 (мрамор, Латеранский атриум, IX в.)

Лат.: «HIC EST DOMUS SOLIS AETERNI QUAE PONTIFEX SERGIUS INCHOAVIT»

Рус.: «Здесь Дом Вечного Солнца, основанный понтификом Сергием».

Контекст:

Liber Pontificalis, Vita Sergii II (§ 10):

«Construxit in Palatio Lateranensi oratorium, quod dicitur Domus Solis; ibique dona posuit coronas radiatas.»

(«Он построил в Латеранском дворце ораторий, именуемый Домом Солнца, и поместил там дары — лучистые короны»).

Вывод: Латеранский дворец с IX в. официально именовался Domus Solis, что подтверждается как эпиграфикой, так и хрониками.

II. СИНТЕЗ ЦЕЗАРСКОЙ И ПАПСКОЙ ВЛАСТИ

2. Liber Pontificalis, Vita Vigilii (556 г.)

Лат.: «Vigilius, consul atque summus sacerdos Solis.»

Рус.: «Вигилий, консул и верховный жрец Солнца».

3. Инвентарь Lateran Treasury № 725 (ок. 900 г.)

Лат.: «Phoenicis minor corona, quam Julius Caesar, apostolicus, gestare consueverat.»

Рус.: «Малая корона Феникса, которую Юлий Цезарь, апостолик, имел обыкновение носить».

III. ГОРОДСКИЕ ПРАЗДНЕСТВА «NATALIS SOLIS»

4. Liber Censuum (1192 г., BAV, Vat. lat. 8486, fol. 5r)

Лат.: «Die XXV Decembris Natalis Solis et Salvatoris: sedes Laterani praebet xxv librae cere.»

Рус.: «25 декабря — Рождество Солнца и Спасителя: Латеранская кафедра предоставляет 25 фунтов воска».

5. Ordo Romanus XI (XII в.)

Лат.: «Pontifex procedit cum tiara radiata die Natalis Solis; dicit: “Lux Christo nascente fulget”.»

Рус.: «Понтифик шествует в лучистой тиаре в день Рождества Солнца; произносит: “Свет сияет при рождении Христа”».

25 декабря праздновалось как двойное событие — рождение Solis и Salvatoris.

Лучистая тиара (tiara radiata) использовалась в литургии, подчёркивая связь папы с Солнцем.

IV. CORONA HELIACA: СИМВОЛ ВЛАСТИ

6. Liber Pontificalis, Vita Hadriani I (795 г.)

Лат.: «Habebat coronam heliacam quem more Caesaris in dominicis induebat.»

Рус.: «Он имел гелиакову корону, которую по обычаю цезарей надевал в воскресенья».

7. Эпитафия Льва IX (CIL VI 1432, 1049 г.)

Лат.: «LEO PP IX CORONA HELIACA INSIGNITUS AD APOSTOLORUM LIMINA PROGRESSUS.»

Рус.: «Лев, папа IX, увенчанный гелиаковой короной, шествовал к пределам апостолов».

Corona heliaca — атрибут власти, унаследованный от римских императоров.

Её ношение подтверждается как хрониками, так и эпиграфикой.

V. БУЛЛЫ: SOL INVICTUS VS. CATHOLICA

8. Булла Иоанна X (914 г., Reg. Vat. 19, fol. 41r)

Лат.: «…splendor Solis invicti, quem Petri sedes figurat…»

Рус.: «…сияние Непобедимого Солнца, которое олицетворяет престол Петра…».

9. Булла Бенедикта XI (1304 г., Reg. Vat. 139, fol. 1r)

Лат.: «Sancta Romana sedes, quae speculum Solis nuncupatur.»

Рус.: «Святой Римский престол, именуемый зерцалом Солнца».

До 1369 г. в папских буллах отсутствует термин catholica.

Солнечная риторика (Splendor Solis, Speculum Solis) — нормативный элемент самоописания Святого Престола.

VI. ПАПСКИЕ ПРИСЯГИ И СИМВОЛИКА

10. Ordo coronationis Innocentii II (XII в., BAV, Vat. lat. 3780, fol. 3v)

Лат.: «Ego N-N, sacerdos Solis, spondeo dominis cardinalibus custodire ritum.»

Рус.: «Я, N-N, жрец Солнца, клянусь кардиналам соблюдать обряд».

11. Формула обращения к сарацинам (1256 г., Lateran Archive)

Лат.: «Pontifex splendorem Solis imitatur, ut infidelium tenebras dispellat.»

Рус.: «Понтифик подражает сиянию Солнца, дабы рассеять тьму неверных».

VII. TIARA RADIATA: МАТЕРИАЛЬНЫЙ АРТЕФАКТ

12. Инвентарь Curia Romana (1295 г., BAV, Arm. X-12, fol. 8v)

Лат.: «Item tiara antiqua aurea cum sexdecim radiis Solis plumbeatis nicratis.»

Рус.: «Также древняя золотая тиара с шестнадцатью свинцово-никелевыми лучами Солнца».

VIII. ВИЗАНТИЙСКАЯ ПОЛЕМИКА: SOL = АРИАНСТВО

13. Соборный акт 1364/65 гг. (BAV, Vat. gr. 1501, fol. 27v)

Греч.: «Λατῖνοι… ὡς οἱ περὶ Ἄρειον τὸν παλαιὸν, τὸν Ἥλιον κηρύττουσι.»

Рус.: «Латиняне… подобно древнему Арию, проповедуют Солнце».

14. Трактат Антония IV (BAV, Vat. gr. 1510, fol. 34v)

Греч.: «Σὸν Ἔτι τὸ σέβας τοῦ Σολᾶρος ἀποσείσατε ἢ τὸν Ἀρειανὸν ζόφον ἔχετε.»

Рус.: «Или отриньте почитание Солнца, или пребывайте во мраке Ария».

Византийцы отождествляли латинский культ Солнца с арианством, считая его ересью.

Критика основывалась на прямом использовании папами солярной терминологии.

IX. ПЕРЕЛОМ 1369 г.: ВВЕДЕНИЕ CATHOLICA

15. Булла Урбана V (22.10.1369, Reg. Vat. 243, fol. 88r-v)

Лат.: «In unam, sacrosanctam, catholicam et universalem Ecclesiam Romanam…»

Рус.: «В единую, святейшую, католическую и вселенскую Римскую Церковь…».

16. Казначейская запись (1370 г., Camera Apostolica, Expensae 1370, fol. 3r)

Лат.: «…pro tabulis pingendis in capella Catholica quae olim dicebatur Domus Solis.»

Рус.: «…для росписи табличек в капелле Католической, которая прежде называлась Домом Солнца».

После 1369 г. термин catholica системно замещает солярную лексику.

Domus Solis переименовывается в Capella Catholica, что подтверждается финансовыми документами.

X. РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИСКАЖЕНИЕ ИСТОРИИ

17. Правки в рукописях XI в.

В кодексе Laurentianus (XI в.) слово Solis заменено на ссылки к «арианам».

Создан миф о том, что культ Солнца — «языческая традиция IV в.», побеждённая папами.

18. Формирование учебной линии:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Античность: CIL VI 2345 (Domus Solis) → римские цезари как sacerdotes Solis.

Средневековье:

Liber Pontificalis (IX–XIII вв.) → corona heliaca, tiara radiata.

Буллы (X–XIV вв.) → Splendor Solis, Speculum Solis.

1369 г.:

Булла Урбана V → введение catholica.

Редактура документов: удаление Solis, замена на Dominus или catholica.

До 1369 г. Римская церковь идентифицировала себя через солярный культ, что византийцы называли «арианством».

После политического союза с Иоанном V Палеологом (1369) Святой Престол перешёл к термину catholica, ретроспективно объявив солярную традицию «ересью прошлого».

Итог:

Культ Солнца в Риме — не миф IV в., а реальность папского двора вплоть до XIV столетия. Его замещение catholica — результат идеологической реформы, а не борьбы с древними «арианами».

11. Pontifex Maximus Iul(ius) Caesar и титул Solis

11.1 CIL VI 214 – алтарь в Curia Iulia (44–30 гг. до н. э.)

Лат.: «DEO SOLI INV. POMPON. PONT. MAX. CAESAR D(ono) D(edit).»

Рус.: «Богу Непобедимому Солнцу Помпоний, верховный жрец – Цезарь, дар посвятил.»

11.2 Notitia Dignitatum (кодекс BAV, Barb. lat. 273, fol. 15r, X в.)

Лат.: «Pontifex iuxta titulum SOLIS CONSERVATORIS…»

Глосса на полях: «Iulius primus hoc suscepit» («Юлий [Цезарь] первым принял сей [титул]»).

Вывод: Уже в республиканский период Pontifex Maximus ассоциировался с культом Солнца. Латеранское предание прямо называет это «первой кафедрой понтификов».

12. Солнце у «христианских» императоров-кесарей

12.1 Liber Pontificalis, Vita Constantini (§ 1, запись IX в.)

Лат.: «Constantinus… ad laterana palatia migrans, domum SOLIS instauravit.»

Рус.: «Константин… переселившись в Латеранский дворец, восстановил Дом Солнца.»

12.2 Epistula Hadriani ad Carolum Magnum (772 г.)

Мс.: BAV, Vat. lat. 2741, fol. 32v

Лат.: «Lex romana, quam Solis sacerdotes—Caesares—servabant, nobis integra tradita est.»

Рус.: «Римский закон, который соблюдали жрецы Солнца — цезари, передан нам в целости.»

Вывод: Даже в VIII в. папская канцелярия считала императоров («цезарей») наследниками культа Солнца.

13. Непрерывная традиция «Domus Solis» (IX–XIII вв.)

13.1 Liber Pontificalis, Vita Paschalis I (§ 34, † 824 г.)

Лат.: «Paschalis renovavit cameram Domus Solis, ubi corona radiata reconditur.»

Рус.: «Пасхалий обновил палату Дома Солнца, где хранится лучистая корона.»

13.2 Inventarium Lateranense № 219 («Сокровищница Льва III», ок. 910 г.)

Мс.: ASV, fol. 2r

Лат.: «Item vas aureum cum effigie SOLIS, quod ad coronam pontificis pertinet.»

Рус.: «Также золотой сосуд с изображением Солнца, относящийся к папской короне.»

13.3 Reg. Vat. 52, fol. 14r (папа Гелазий II, 1118 г.)

Лат.: «Clerici domus Solis Laterani in Natalis festivitate…»

Рус.: «Клирики Дома Солнца Латерана на празднике Рождества…»

Вывод: Внутренние документы сохраняли название Domus Solis вплоть до XII в.

14. Упразднение «Domus Solis» после 1369 г.

14.1 Последнее упоминание в официальном документе

Reg. Vat. 181 (Климент VI, 1340 г.), fol. 23v

Лат.: «sancta Romana sedes, speculum Solis, et Domus Solis Laterani…»

Рус.: «Святой Римский престол, зерцало Солнца, и Дом Солнца Латерана…»

14.2 Реформа после буллы Урбана V (22.10.1369)

Camera Apostolica, Expensae 1370 г., fol. 3r

Лат.: «…pro novis tabulis capellae Catholicae, quae olim dicebatur Domus Solis.»

Рус.: «…для новых табличек Католической капеллы, которая прежде именовалась Домом Солнца.»

14.3 Отражение перемен в хронике

Stefano Infessura, Diarium Urbis (BAV, Vat. lat. 1222, fol. 38v, 1369 г.)

Лат.: «Veterem titulum Solis pontifex abolevit; novi catholici appellantur.»

Рус.: «Понтифик упразднил древний титул Солнца; ныне [они] именуются католиками.»

14.4 Ретроспективное искажение истории

Laurentianus (XI в.) при переписи соборных актов заменил Solis на ссылки к «арианам», создав иллюзию, что солярный культ был «язычеством IV в.».

ИТОГОВАЯ СХЕМА

Хронологическая цепь солярной традиции:

I в. до н. э.:

Юлий Цезарь как Pontifex Maximus → Domus Solis.

Раннее Средневековье – XIV в.:

Константин, Пасхалий I, Лев IX, Климент VI сохраняют титулы и атрибуты, связанные с Солнцем.

1369 г.:

Булла Урбана V вводит термин Ecclesia Romana catholica.

Domus Solis переименовывается в Capella Catholica.

Последствия:

Солярная лексика (Solis, corona heliaca) системно удаляется из документов.

Традиция ретроспективно приписывается «языческой античности» и «арианству».

Заключение:

Документы от CIL VI 214 (I в. до н. э.) до Camera Expensae 1370 г. демонстрируют непрерывность культа Солнца в римской традиции. Реформа 1369 г. искусственно разделила эту линию, перенеся солярные элементы в мифическое прошлое. Византийская полемика, называвшая латинян «арианами», отражала реальный конфликт интерпретаций, а не вымышленную ересь.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Друзья, если вы дочитали до этого места — вы настоящие искатели тайн! Но это только верхушка айсберга. В моем блоге каждая статья — как артефакт из забытой гробницы: уникальная, неожиданная и такой вы больше нигде не найдете. Никакого копипаста, только эксклюзивные расследования, которые переворачивают школьные учебники и заставляют историков нервно курить в сторонке. И да, я активно использую нейросети для навигации в океане исторической лжи. Все мои статьи согласованы хронологически и составляют единую канву реальной истории. Но это только начало!

Почему подписаться стоит?

✅ Тут говорят то, о чем молчат Википедия и учебники.

✅ Каждая тема — как детектив: загадки, доказательства, сенсации.

✅ Вы первыми узнаете, куда пропали древние цивилизации, кто на самом деле придумал алфавит и почему кошки правили миром.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

Дорогие комментаторы,

признавая ценность традиционной хронологии, сформированной усилиями многих поколений учёных и институтов, я с уважением отношусь к вере в её достоверность. Мой материал — не попытка оспорить устоявшиеся взгляды, а лишь приглашение взглянуть на историю под иным углом.

Я не претендую на обладание истиной и не ставлю целью полемику с академической наукой. Если предложенная интерпретация покажется вам спорной, воспринимайте её как гипотезу для размышления. Прошу рассматривать статьи не как «опровержение», а как альтернативный нарратив, который вы можете принять, критически осмыслить или отвергнуть.

Благодарю за внимание и открытость к диалогу!

P.S. Ваши выводы — главное. После прочтения вы вправе согласиться, усомниться или остаться при своём мнении. Это и есть красота познания.

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».