О земле, о власти и о балансе

Для ЛЛ: Земля — это не только про «жить, пахать и строить». Земля — это и про то, где лежать.

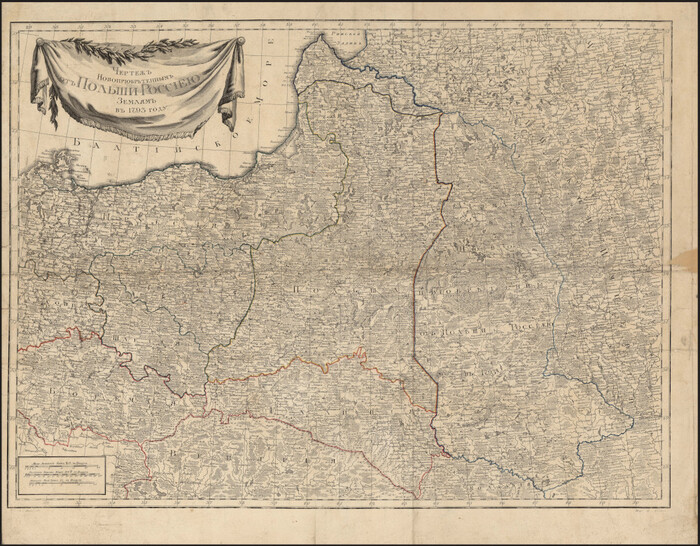

Включение земель былой Речи Посполитой в состав Российской Империи породило ряд юридических казусов, связанных с землевладением. Если диссиденты (по петровским законам и «Трактату Вечному») органически влились в Имперскую систему, то у всех остальных возникли сложности. Католики не могли приобретать земель за пределами Украины, Привисленского и Западного края, липки потеряли права на крепостных (не могли владеть христианами, но могли владеть своими единоверцами, что, после поделов, вызвало массовое перекрещивание татар-крепостных в православие), евреи вообще лишены права землевладения (если они не относились к купечеству первой гильдии или не имели дворянского достоинства, а были и такие). Уммы в Беларуси были и оставались, хоть массовое перекрещивание татар в православие и подорвало их значимость. А вот еврейская община (кагал, братство) - становится единственным возможным коллективным землевладельцем для, собственно, иудеев. И то со значительными ограничениями.

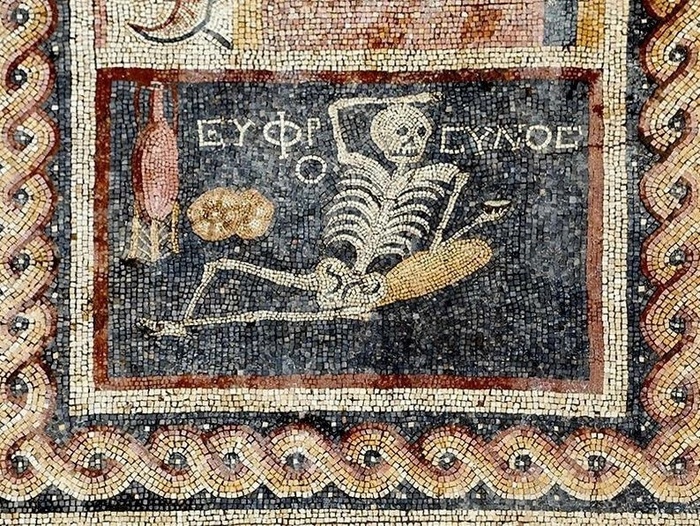

Еврейское кладбище, возможно, самый заметный маркер исторического культурного присутствия евреев в белорусских городах и местечках. Обособленные еврейские конфессиональные кладбища за чертой оседлости практически не встречаются (Питер - одно из немногих исключений, но земля там - личный дар Гринкруга еврейской общине города). Кладбище для евреев - особо важно (исходит от традиционного еврейского принципа «ненарушения могил»: прах усопших должен навсегда оставаться в том месте, где они были изначально преданы земле).

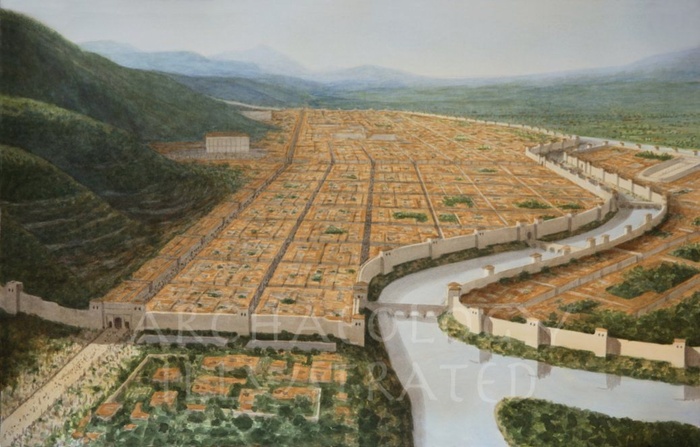

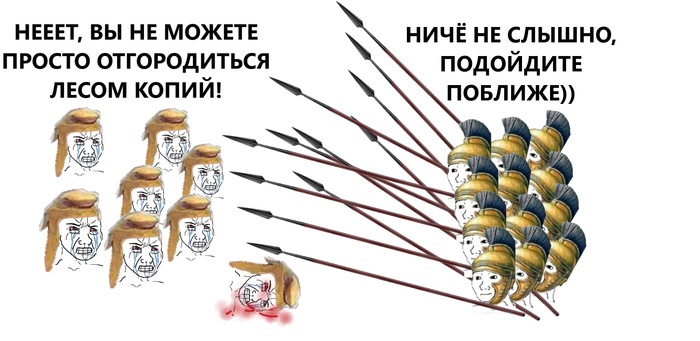

Несмотря на то что социальная топография белорусского города или местечка определялась христианскими маркерами (костёлом, церковью, монастырями), она включала в себя также и «чужие» элементы, которые осваивались через регламентацию правил их присутствия. Таким образом, реализовывались два типа власти. Первая – государственных и религиозных христианских институтов, которая законодательно и на практике, через действия чиновников и священников, определяла и корректировала существование еврейских и магометанских элементов общего социокультурного пространства (для простоты - административная). Вторая – власть дискурса традиционной культуры белорусов, которая фиксировала определенное положение и статус «чужих» элементов, обыкновенно вторичный и подчиненный (традиция). Добавим в эту схему существование и третьего типа власти – экономической, которая в большей или меньшей степени принадлежала еврейской общине (это не удивительно при большинстве еврейского населения в местечках), что позволяло в некоторой степени уравновешивать первые две (собственно, экономика и есть).

Каждая историческая ситуация, которую мы рассмотрим ниже, находилась в зоне приложения всех трех типов власти и ими определялась, всякий раз становясь опытом выстраивания некоего баланса между ними.

Рассмотрим два типа сюжетов на материалах Минска и Гродно. Первый связан с бытованием еврейских кладбищ и имущественными отношениями, которые это бытование определяли. Второй касается соседства евреев с христианскими кладбищами и отношения к этому христианского населения.

Материальный аспект бытования кладбищ, обычно находящийся в тени, обострился в конце XVIII – начале XIX в. при проведении реформы кладбищ, которая предполагала вынесение мест погребений за пределы населенных пунктов на расстояние не менее 100 саженей от ближайшего жилья. В большинстве случаев земля под новые кладбища выделялась из части государственной, реже ее жертвовали из собственных владений помещики. Последнее было особенно распространено в случае с католическими кладбищами. Собственно имущественный вопрос в отношении кладбищ в Белоруссии вставал редко, чаще возникали проблемы с разрешением на открытие нового кладбища взамен старого (это нередко происходило и в отношении католиков во время реакции после восстания 1863–1864 гг.)

Еврейские кагалы и магометанские уммы также сталкивались с этой проблемой: кладбища они или покупали на общину, или брали в аренду. Последнее кажется несколько абсурдным, поскольку прекращение договора аренды означало бы возможность вовлечения земли в хозяйственный оборот, но в действительности этого обычно не происходило. Причина заключалась в том, что даже в случае закрытия кладбища фактически оно продолжало существовать как территория с совокупностью уже проведенных захоронений и поставленных памятников, а поэтому, как и на любое другое кладбище, на нее распространялось действие санитарного законодательства, исключавшего возможность ее хозяйственного использования. Таким образом, смысл арендных отношений заключался в возможности использования кладбища для новых захоронений и ухода за старыми, что также, очевидно, было немаловажно для общин.

Одним из таких арендных мест захоронения было кладбище в предместье Ляховка в окрестностях Минска, которое, как отмечается в рассматриваемом деле, было отведено еврейскому братству по распоряжению минского губернатора З.Я. Корнеева. Исходя из расположения (за пределами города) и времени формирования (Корнеев был губернатором с 1796 по 1806 г.), можно с большой долей уверенности предполагать, что оно возникло в результате реформы кладбищ в этот период. Впрочем, распоряжение губернатора вовсе не означало передачу еврейскому братству места для кладбища в собственность.

Фактически оно должно было только арендовать его у арендодателя, которым выступал Пинский Богоявленский монастырь. Сумма аренды составляла 6 рублей в год. Содержание этой сделки никогда бы и не составило отдельного архивного дела, но после французской кампании 1812 года оказалось, что контракт куда-то затерялся. Само братство объясняло это еще и тем, что его члены переизбираются каждый год в новом составе и вследствие связанной с этим неразберихи обнаружить бумаги оказалось невозможно. Дело попало на рассмотрение Минской духовной консистории в 1817 г., когда конфликт достиг тупиковой стадии: минские евреи просили настоятеля пинского монастыря о выдаче нового контракта, тот же в свою очередь отказывал им, заявляя, что в предыдущие годы плата не вносилась, и требуя прежде полного ее возмещения.

Конфликт удалось решить только при помощи денег и при уступке еврейского братства, вполне возможно, необоснованным претензиям монастыря. По достигнутому соглашению за прежние годы выплачивалось 10 червонцев, а новая арендная плата возросла с шести до пятнадцати рублей. При этом было принято решение выплачивать деньги самой консистории с тем, чтобы она передавала их в Пинский Богоявленский монастырь. Расписки о передаче этих денег сохранились также за 1818 и 1819 гг. Известно, что эта практика продолжалась еще в 1835 г., когда снова пришлось разбирать вопрос о неуплате, причиной которой стала уже несогласованность действий между консисторией и Богоявленским монастырем.

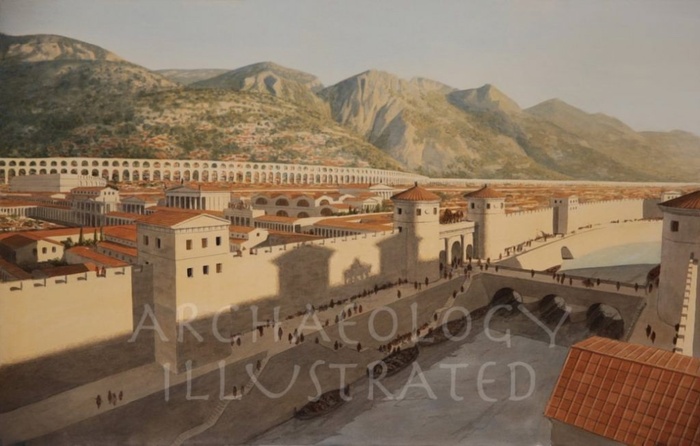

Таким образом, вопрос об арендном владении кладбищем становился причиной повторявшихся тяжб и разбирательств, а также да вал возможность арендодателю пользоваться конфликтной ситуацией и повышать стоимость аренды. Минское еврейское кладбище в урочище Ляховка (сегодня – центр города, на месте его сегодня размещается стадион «Динамо») не было единственным арендуемым объектом такого типа. К примеру, арендовать свое кладбище приходилось также евреям Борисова. В других случаях речь шла не об аренде, но о купле земли, что было сопряжено с еще большими проблемами. За примером обратимся к конфликтной ситуации, которая возникла вокруг кладбищ в местечке Шерешево Пружанского уезда Гродненской губернии в самом конце XIX в.

Примечательно, что архивное дело, к которому мы обратимся, называется «Дело об отводе участка земли для католического и православного кладбища в мест. Шерешево и уроч. Чёрные Морги Пружанского уезда (1894–1897)», при том что основной его объем посвящен ситуации именно вокруг еврейского кладбища. В 1894 г., видимо после очередного санитарного осмотра (опять холера, однако), остро встал вопрос о переносе на новое место православного, католического и еврейского кладбищ из-за их приближенности к жилой застройке. Было установлено, что православное кладбище находится на расстоянии от 56 до 120 саженей от ближайшей жилой застройки, католическое в 32,5 саженях, еврейское – в 10 (при минимально дозволенных ста саженях). Отдельное внимание было уделено расположению и состоянию колодцев возле еврейского кладбища. Осмотр показал, что

«еврейское кладбище в м. Шерешова в самом близком расстоянии окружено множеством строений и вдоль кладбища имеются колодцы, вода в которых зелёная и поверхность её покрыта каким-то слоем жира».

Исходя из этого было сделано заключение, что

«означенное кладбище для жителей м. Шерешова представляется вредным в гигиеническом отношении».

Итак, перед нами ситуация, где все три кладбища в местечке оказываются «вне закона», должны быть закрыты, а вместо них открыты новые. Но закон в данном случае не действует как объективная сила, равная в своем отношении ко всем трем случаям. На ходатайство о том, чтобы сохранить православное и католическое кладбища на прежних местах ввиду их расположения на возвышенной песчаной площади, что не представляет опасности для здоровья, а место предполагаемого перенесения кладбищ, урочище Чёрные Морги, непригодно для этой цели из-за близко прилегающих грунтовых вод, был быстро получен положительный ответ. Пожертвовать 600 кв. саженей своей земли для увеличения православного кладбища согласились крестьяне, а католическое кладбище было увеличено на 1 десятину и 160 кв. саженей за счет земли костела. К еврейскому кладбищу никто такой благосклонности не испытывал, даже ввиду того, что и в данном случае названное урочище было очевидно непригодно для размещения нового кладбища, а еврейская община жаловалась на отсутствие средств для приобретения новой земли.

Еврейской общине из канцелярии губернатора сообщалось, что

«в случае уклонения ею от добровольного приискания участка земли для открытия кладбища со стороны губернского начальства будут приняты принудительные меры к открытию кладбища на счёт общества».

Проблема заключалась еще и в том, что, видя безвыходное положение шерешевских евреев, владельцы земли существенно подняли цены, понимая, что евреям всё равно придется заплатить. Так, в мае 1897 г. евреи согласились на покупку земли у Пацыничского сельского общества (по названию соседней деревни Пацыничи). Но вместо предполагавшихся сначала 50 рублей за участок песчаной, непригодной для хозяйственного использования земли крестьяне запросили 250 рублей. Видимо, это стало основной причиной отказа от прежнего проекта покупки, хоть официально было заявлено о неудобстве расположения предполагаемого места, «особенно в зимнее время». Уже в июне стали договариваться о новой сделке, но вновь не сошлись в стоимости. В ответ на это пришло предписание завершить сделку в течение двух месяцев, иначе приобретение будет проведено насильственно. Наконец, в июле было подписан договор о покупке трех десятин земли в урочище Под-Точица за 210 рублей.

В данной ситуации евреи местечка оказались заложниками как властей, так и собственников земли, они очевидно не обладали на локальном уровне достаточной властью и финансовым потенциалом для того, чтобы отстоять свои позиции. Обращает на себя внимание и отступление от буквы закона в отношении христианских кладбищ. Заметим так же, что состояние колодцев исследовалось только возле еврейского некрополя, да и сообщение о наличие «слоя жира» в них вызывает много вопросов. Очевидно и нежелание властей вмешаться в ситуацию с покупкой земли по спекулятивной цене.

Отметим общий негативный фон, который существовал в это время в отношении еврейского населения из-за санитарных мероприятий, связанных с борьбой с холерой и другими заболеваниями, в ходе которых проводились, в том числе, проверки колодцев и кладбищ. Например, книга «Холерная эпидемия в Минской губернии в 1893», в которой содержатся материалы о профилактических и лечебных мероприятиях по борьбе с холерой в этом году, наполнена упреками и замечаниями в адрес санитарного состояния еврейских домов, скотобоен, микв и прочей собственности. На одной из страниц автор прямо обвиняет евреев в нечистоплотности:

«Все эти предварительные [санитарные] мероприятия имеют весьма важное значение, особенно если принять во внимание, что почти 20% всего населения губернии составляют евреи, отличающиеся своей крайней неряшливостью и считающие всякое улучшение санитарного состояния своих жилищ совершенно излишним и при том не производительным расходом».

Стереотип о нечистоплотности евреев продолжал бытовать и в это время, хотя вполне очевидно, что христианские дома и хозяйственные постройки едва ли превосходили их в опрятности. В сознании обывателей стереотип распространялся и на еврейские кладбища, как в случае с Шерешево.

Другим примером может служить также связанное с холерой дело из г. Речица Минской губернии. Здесь в 1831 г. для захоронения умерших от холерной эпидемии отвели отдельное место, которое, впрочем, не пользовалось популярностью у местного населения, которое по разрешению городничего периодически продолжало хоронить скончавшихся на прежнем кладбище. Следует сказать, что судя по материалам погребальных метрик такая практика не была редкостью и в середине XIX в., несмотря на повторявшиеся законодательные запреты. Вероятно, она осуществлялась за некоторую плату, но в случае с Речицей дело выплыло наружу по жалобе местного священника, с которым разрешение городничего не согласовали. В рапорте последнего объясняются причины непопулярности нового места захоронения среди обывателей:

«отведены для погребения особые кладбища, но не в каком другом месте стороннем и приличном, а вблизи еврейских [кладбищ], ничем не огорожены и возле самых распутий».

Как видим, речицкий священник воспринимал соседство еврейского кладбища как заметный негативный фактор, снижающий статус нового христианского кладбища в глазах населения.

Похожий пример неприязни к соседству с еврейским кладбищем относится к градостроительным начинаниям в Гродно в конце XIX в. Здесь решено было отступить от прежнего плана застройки Занеманской части города. В числе прочего отказались и от постройки планировавшейся ранее православной церкви, так как

«место нелюдное и в добавок ещё рядом находится еврейское кладбище».

Очевидно, здесь проявлялось представление о недопустимости соседства «своего» сакрального объекта с «чужим», который физически и символически воспринимался как нечистый.

С этими представлениями связано развитие второго типа рассматриваемых сюжетов – о соседстве еврейской жилой застройки с христианскими кладбищами. Так, в 1822 г. попечитель минской Свято-Покровской церкви, аудитор Минского внутреннего гарнизонного батальона Ашурков подал в Минскую духовную православную консисторию рапорт, в котором сообщал, что

«...вчерашнего числа, осматривая кладбище и Свято-Покровскую церковь и состоящую при ней ограду, я усмотрел: что жители города Минска, евреи, вблизи церкви строясь жильём, занимают огородами церковную ограду, а через таковое допущение к постройке близ церкви еврейских домов, может быть нечистота и опасность».

Далее он ходатайствует о запрете евреям строиться близ церкви

«...с причины тесноты церковного места, которое должно ныне заняться новою пространнейшею оградою – а не еврейскими домами, от коих нередко происходят здесь пожары».

В том же году еврейские постройки и огороды вблизи церкви были запрещены по распоряжению минского губернатора. Обращает на себя внимание и привычное связывание еврейских домов с «нечистотой и опасностью», и то, что предметом заботы становится не само население, которое жило на опасном для здоровья (по представлениям своего времени) расстоянии от кладбища, но лишь сама церковь и ограда вокруг нее.

Со схожей ситуацией столкнулись евреи местечка Койданово (сегодня г. Дзержинск Минской области). В сентябре 1841 г. на них поступила жалоба от старосты Свято-Покровской церкви Ильи Лагуновича и группы подписавшихся прихожан. В жалобе говорилось, что

«...евреями построено на кладбище три еврейских дома, кои евреи по своим обыкновенным выгодам постройкой хлевов, конюшен и прочих строений и вновь перестраиванием приблизились к православной церкви не более как четырёх сажней от оной, а между тем устроили, колодец, погребы, ледовни и прочие гнусные постройки и скоторезный амбар».

Из дальнейшего изложения становится ясно, что недавно при починке участка почтовой дороги, которая как раз шла возле церкви и около названного «скоторезного амбара», были выкопаны кости и череп, которые были перенесены в церковь.

Именно поэтому в жалобе звучало опасение о «напрасном разорении наших праотцов костей» новыми еврейскими постройками. При дознании с опросом местных жителей было установлено, что в действительности три еврейских дома были построены на месте ранее располагавшегося здесь дома некоего Петра Верцинского, который использовался в качестве приходского училища, но после смерти хозяина перешел в собственность евреев, которые постепенно расширили свои дворы вплотную к ограде церкви. Возможно, на этой территории действительно существовало кладбище, на что указывает находка костей, но фактически на поверхности земли ничто на его присутствие не указывало. Никто в тонкости проблемы вникать не стал, а хозяйственные постройки при еврейских домах были просто снесены. Заметим, что в этом случае, речь не идёт о вопросе земельной собственности и конкретные евреи-домохозяева тут выступают в качестве частных лиц, а не как принадлежащие к общине.

Но! В этом и предыдущем деле обращает на себя внимание устойчивая убежденность в нечистоте и опасности еврейских построек, которые в последнем случае называются «гнусными постройками». Также следует заметить и отсылку на слово «обыкновение» касательно строительных практик евреев, которое предполагает апелляцию к общему негативному отношению к этой стороне еврейской культуры.

Этнические стереотипы в отношении евреев, которые артикулируются в названых делах, не просто являются выражением мнения, здесь мы видим их в действии, в непосредственном влиянии на повседневную жизнь. Именно этнический фактор оказывался решающим в разрешении рассматриваемых споров.

Административная власть на местах действовала не только исходя из буквы закона, но и согласно со сложившимися этническими стереотипами (традиции), ради чего от следования букве закона можно было и отказаться. Для дискурсивной среды этнические стереотипы были элементом пассивным, который обусловливал существующее положение вещей, но активно не вмешивался в него. Это положение менялось только в конфликтных ситуациях, когда ситуация доминирования переходила в ситуацию подавления – при попустительстве властей.

Что же касается третьего типа власти, финансового, то он мог реализовываться ровно в меру зажиточности общины. В случае с арендой минского кладбища еврейское братство легко смогло разрешить вопрос, предложив пинскому монастырю большие отступные в размере десяти червонцев и пойдя на увеличение ежегодной аренды более чем в два раза. Можно предположить, что аналогичным образом решались и многие другие конфликты, которые просто не образовывали отдельных «дел» и не попадали в архивы различных ведомств. Гораздо хуже обстояли дела в тех случаях, когда денег очевидно не хватало, – тогда этнические стереотипы показывали себя «в действии».

В статье не идёт речи о «бедных евреях». Они — материал, как, собственно и вопрос о «земле». Тут куда интереснее само правоприменение. Примеры показывают, что административный ресурс в сочетании с традицией вполне способен успешно давить экономический ресурс даже в самых сакральных моментах. Советская власть, отделив церковь от государства, ввела и внеконфессиональные кладбища, чем вообще убила вопрос на корню. Более того, из трёх описанных элементов власти, в общем-то, при Советах, значимым оставался лишь административный. Важно понимать и то, что с исчезновением кагала, как юридического лица, нивелировались и права собственности (это же касается и православных общин, и католиков, и умм).

В новой же России, при превалировании третьего элемента (экономического) и слабости второго (традиции), выборная администрация неизбежно идёт на поводу у экономически-значимых диаспор (вовсе не обязательно юридически оформленных, кстати), — баланс нарушен. Что мы, собственно и наблюдаем.