Муся со звездочкой (2)

(начало - здесь Муся со звездочкой)

О войне, и о том, что она пережила в эти два года, новым институтским подругам особо не рассказывала. Не из спеси, просто все было, как в песне Высоцкого: "Не то, чтобы не знаю - рассказывать нельзя".

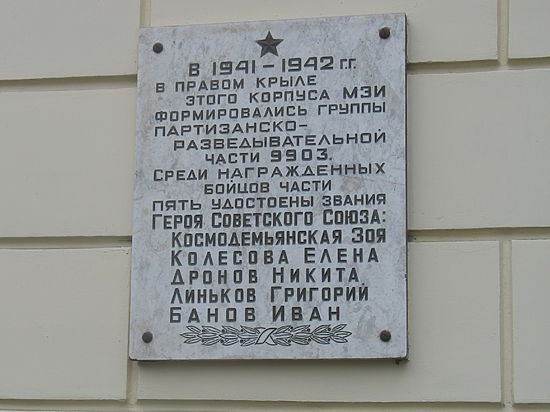

Вся деятельность диверсионного "хозяйства Спрогиса" очень долго была засекречена. Все выложенные здесь документы, те же представления к наградам, размещены в Сети с уведомлением: "Рассекречено в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года N181".

2007 год. Когда практически никого уже нет.

Вопросы?

В общем, все было нормально, учеба шла, но в конце 1944 года в "Комсомольской правде" вышла статья с названием "Письмо студентам", подписанная "Мария ГУСЕВА, студентка IV курса технологического факультета Института стали".

Вот что говорилось в редакционной вводке: "Мария Гусева - студентка Московского института стали. Война прервала ее занятия. 18 октября 1941 года она ушла по путевке Московского комсомола в партизанский отряд. Два года сражалась отважная девушка в рядах народных мстителей. Она воевала в одном отряде с Зоей Космодемьянской, награждена орденом и медалью. Раненая в бою, Мария была вынуждена покинуть отряд. Сейчас она продолжает учебу. Мария Гусева написала письмо в «Комсомольскую правду» о долге советских студентов перед Родиной. Ниже мы публикуем это письмо".

_______________

Мы часто разговаривали о своих институтах во время долгих походов, после боев, в партизанской землянке, говорили об этом долго и нежно, как о самом дорогом.

В нашем партизанском отряде было много москвичей-студентов. Мы ушли иа войну прямо из аудитории. Оставили недочитанными учебники и недописанными стихи. Нам очень хотелось учиться, но Родина сказала: «Вы нужны там, на поле битвы. Вы должны защитить свою Москву и право на учебу». Мы ушли и стали санитарами, солдатами, летчиками, партизанами, но мы твердо верили, что еще откроем свои зачетные книжки и снова будем волноваться перед экзаменами. Мы несли через все бои и невзгоды свою неизрасходованную жадность к знаниям, книге.

Я помню, как Николай Орлов — восемнадцатилетний партизан, московский рабочий — расспрашивал меня о моем институте и о профессии термиста. Он мог слушать вечера напролет рассказы Лиды Новиковой о химии, о химико-технологическом институте, студенткой которого она была до войны. Он восхищался вместе с Соней Пашуканис звучными латинскими стихами. У него была огромная тяга к знаниям, ко всему новому. Он часто говорил: «Я обязательно буду учиться», и дрался с немцами жестоко и дерзко. В последнем бою он стрелял до последнего патрона, отбивался раненым, его смерть обошлась немцам дорого. Над могилой Николая Орлова командир отряда Григорий Ильич сказал:

— Ты не успел доучиться, наш боевой друг. Но ты умер для того, чтобы в Москве могли учиться советские студенты".

Здесь я ненадолго прерву цитирование статьи и отмечу, что бывших разведчиков действительно не бывает.

В своей статье Мария назвала только тех однополчан, кому упоминание фамилии уже не могло повредить.

Мертвых.

Один из лучших романов русской литературы о той войне не случайно называется "Живые и мертвые". Эти два слова были рефреном тех страшных лет. Судьба равнодушно тасовала людей из одной категории в другую и на фронте никто не зарекался - в какой из них ты окажешься завтра.

Не случайно про живых и мертвых писали, наверное, все участники той войны, чьим голосом она звучит в нашей памяти:

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.

Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты.

На живых порыжели от крови и глины шинели,

на могилах у мертвых расцвели голубые цветы.

Расцвели и опали… Проходит четвертая осень.

Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят.

Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел,

нам досталась на долю нелегкая участь солдат.

(с) С. Гудзенко

Все три диверсанта, упомянутые Гусевой в статье, отдали жизнь за Родину. Более того - они погибли в один день и в одном бою.

О том, как это случилось, в статье не рассказывалось.

А зря.

Знакомьтесь - Николай Кириллович Орлов, место рождения - город Москва.

В статье назван "восемнадцатилетним рабочим", но на самом деле ему было 16 лет, возраст уже в "Комсомолке" подправили. В воинских документах он 1925 года рождения (Муся - 22-го), был самым младшим в отряде, за что девчонки ласково поддразнивали его "Орленком".

Новикова Лилия Васильевна, уроженка города Саратова. Студентка "Менделеевки", будущий химик.

Лиля, напротив, одна из самых взрослых в отряде, 1920 года, ей УЖЕ двадцать два. Подпольная кличка - "Кнопка", из-за маленького роста.

Один из лучших бойцов в отряде, не зря ее назначили заместителем командира второй "девичьей" группы. Две медали "За отвагу", представляли к "Красной звезде" - не дали, жадины.

Софья Евгеньевна Пашуканис. Самая молодая в "девичьей" группе, 24 года рождения. Учащаяся горного техникума.

Но если чуть копнуть биографию - открывается драма шекспировского масштаба.

Отец Сони - Евгений Брониславович Пошуканис, один из самых известных юристов Советского Союза, ведущий теоретик советского права, чьи труды переведены и признаны во всех странах.

По сути, в довоенном СССР было две ведущих научных школы права, одну возглавлял Пошуканис, другую - Вышинский. Как писал в своих мемуарах министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко: «Я часто встречал правоведов, которые хорошо знали Пашуканиса и давали ему самую высокую оценку как ученому-юристу. Знал я его и лично. На протяжении ряда лет между ним и Прокурором СССР А. Я. Вышинским существовала самая настоящая вражда. Я редко встречал людей, которые высказывались бы одобрительно о взглядах Вышинского. Зато труды Пашуканиса оценивались высоко».

Мама - тоже Софья Пошуканис, только Алексеевна, была известным историком-архивистом, возглавляла Центральный архив внешней политики.

Отца расстреляли в 1937-м "за участие в контрреволюционной террористической организации". Софье Алексеевне в том же году дали 8 лет лагерей, как члену семьи изменника Родины.

Закончившая седьмой класс Соня поступила в техникум - туда брали с 14 лет и давали стипендию, что позволило ей остаться в Москве. Младшего брата Лютика взял к себе двоюродный брат Евгения Брониславовича.

А когда началась война, дочь врагов народа Соня Пашуканис ушла на фронт добровольцем. И не в столичном штабе бумажки перекладывать.

Медаль "За отвагу" она получила за десятидневный рейд по тылам противника в районе Волоколамска, в ходе которого лично уничтожила трех фашистов.

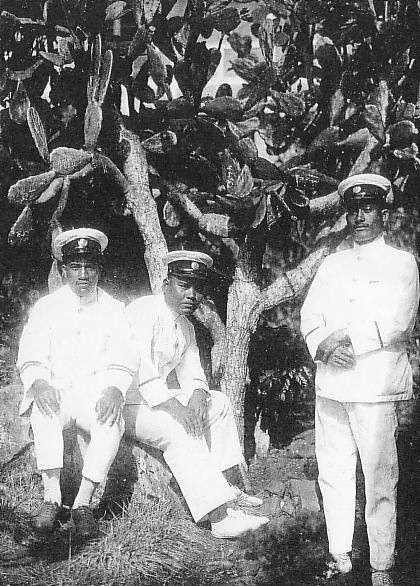

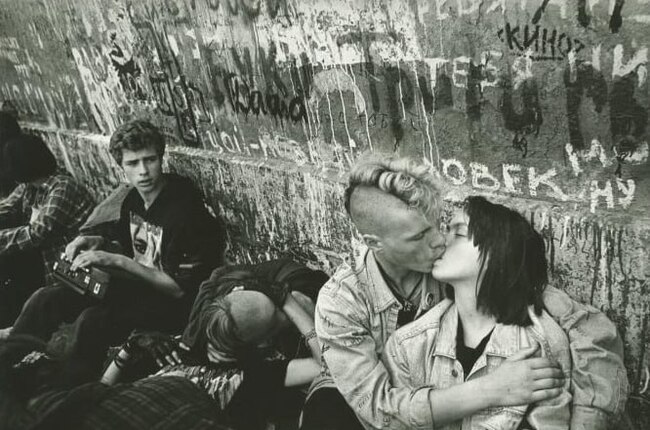

Свои "отважные медали" Кнопка (справа) и Соня (в центре) получали одновременно, и их сфотографировал знаменитый военный фотожурналист Иван Шагин, снимок вышел в журнале "Смена".

А слева - Леля Колесова, командир первой девичьей группы. Школьная учительница и старшая пионервожатая, ставшая легендой советской войсковой разведки. Она погибнет во время очередного рейда за линию фронта. В Белоруссии, в сентябре 42-го, равно через полгода после этого снимка, добавив к своим орденам Красного Знамени и Красной Звезды орден Ленина и звание Героя Советского Союза.

А вот так пионервожатая школы № 47 Фрунзенского района г. Москвы Елена Федоровна Колесова выглядела перед войной.

Кто бы когда подумал, что из этого воздушного создания вырастет матерый диверсант-волкодав...

Две другие девушки с фото переживут ее на месяц.

Все произошло в брянских лесах 4 ноября 1942 года. Группа из девяти человек отправилась на заготовку картошки для отряда, но неподалеку от сожженной деревни Ново-Николаевка нарвалась на засаду немцев. Фашисты их явно ждали и готовились, но московские комсомольцы к тому времени давно уже не были птенцами образца ноября 1941 года.

Они грамотно заняли оборону, Костя Федоров закидал немцев гранатами, и группа начала отходить, огрызаясь короткими очередями. Но тут ранили Соню Пашуканис, "Кнопка" бросилась ей на помощь, и по ходу боя их разделили с основной группой.

Дальше - больше.

Коля Орлов поймал разрывную пулю в ногу, а его однофамилицу Таню Орлову убили сразу, она не мучилась.

"Орленка" Маша Гусева тащила на себе, но в какой-то момент он оттолкнул ее, и велел всем уходить, а он прикроет отход.

Командир группы Паша Москаленко согласился с этим решением.

Заплатив четырьмя жизнями, группа вырвалась из засады.

"Орленка" живым не взяли - когда его окружили, он подорвал себя и немцев гранатой.

На месте их гибели после войны поставили памятник-кенотаф.

Соню Пашуканис и Лиду Новикову записали "пропавшими без вести", так как их смерть никто не видел.

Поэтому в письма к родителям погибших друзей наши диверсанты вложили еще и листок со стихами, написанными Антониной Могилевской-Горьковой.

Неизбывна матери боль

И не властно время над ней.

Перед ними мы в вечном долгу

За «без вести» пропавших детей.

Не без вести пропали они,

А страну заслонили собой,

Даже имя своё не назвав,

С ходу бросились в смертный бой.

Сколько их, патриотов страны,

Грудью вставших её защищать,

Жизни отдали под Москвой,

Чтоб не смог её враг топтать!

Только после войны в немецких архивах было найдено донесение следующего содержания (перевод с немецкого): "05.11.1942 г. Усиленная разведывательная группа 707-й пехотной дивизии расстреляла в бою у Домашово (30 км северо-западнее Брянска) пятерых представителей противника, из них трех женщин, одетых в красноармейскую форму". Так была подтверждена гибель всех трех девушек.

Позже обветшавший памятник заменили, оставив прежний текст про "комсомольцев-добровольцев". Сейчас он выглядит вот так:

А вот теперь возвращаемся к письму в газету "студентки-орденоносца" Марии Гусевой.

Хочется отметить, что оно было каким-то очень... правильным, что ли. В то время газетные тексты были очень пафосными и трескучими. Я не в обиду, просто стиль тогда был такой. А здесь как-то все очень тихо и по-человечески написано.

"... Я вернулась в Москву зимой 1943 года. Первое время меня удивлял шум города, а вспышки над трамвайными проводами казались мне разрывами снарядов.

До войны я иногда думала, что нужно перейти в другой институт. Слишком часто говорили, что сталь — не дело для женщин, да и, признаться, математика и черчение трудно мне давались. Но, когда я подошла к знакомому зданию на Большой Калужской, к институту, о котором мечтала и думала в суровые партизанские будни все два года, я поняла, что никуда не смогу уйти, потому что институт, действительно, стал моим вторым домом.

Никогда в жизни не забуду этого чудесного дня: встречи с товарищами, с профессорами, с старыми аудиториями, гордость за дни, проведенные там, в отряде, за свою молодость — пусть трудную, но честную, за то, что в войне я нашла свое место. Студенты окружили меня, трогали орден, расспрашивали о ранении, о боях, и я чувствовала — может быть, это и не идет партизанке, — что сейчас заплачу от счастья. Я не умею объяснить это чувство, но каждый, кто возвращался с войны на родной завод, в школу, институт, поймет меня. Я сказала товарищам, что командование послало меня продолжать учебу.

Так я начала учиться. Снова лекции, конспекты, комсомольские собрания и студенческие вечера. Но читать газеты на лекциях по электротехнике, говорить «скучно» о технологии металлов я уже не могла. Передо мной вставали мертвые лица моих товарищей — студентов-партизан.

Я снова вспоминала строки писем из отряда: «Муся со звездочкой (так меня прозвали, когда я получила орден Красной Звезды), как ты учишься? Узнай, не вышла ли органическая химия Павлова. Напиши нам». И понимала, что слова, которые сказали мне в партизанском отряде: «Учитесь! Родине нужны образованные люди — врачи, инженеры, литераторы. Родина знает, что сейчас тяжело учиться, по это нужно!», — это были слова страны всем студентам.

У нас в институте много студентов, которые воевали или работали в первые месяцы войны на заводах, и все они сейчас учатся серьезно, понимая, что это их долг перед страной.

Мы спрашивали часто в комитете комсомола у неуспевающих студентов: «Почему плохо учишься?», и они говорили: «Потому что очень трудно!» А я думаю, что мы не имеем права говорить сейчас о трудностях. Я вспоминаю наши бои, наших ребят — простых, мужественных, умеющих умирать без стона, и уверяю вас, товарищи-студенты, что нам все же гораздо легче учиться в светлых аудиториях, чем всем, кто воюет сейчас далеко от Москвы за наше счастье.

Будем же хорошо учиться, чтобы, когда вернутся с войны наши товарищи, каждый из нас мог посмотреть прямо в их усталые солдатские лица".

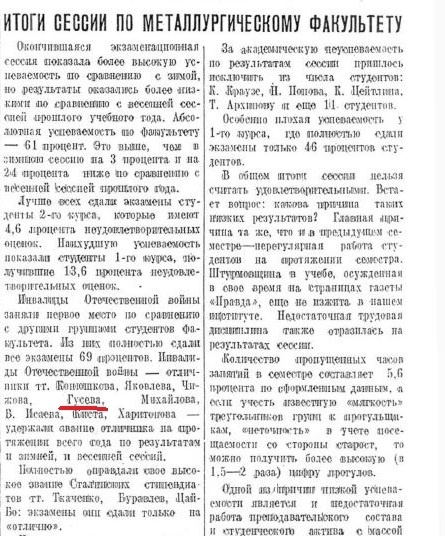

И вновь у "Муси со звездочкой" слова не расходятся с делом. В те годы в институтской газете обязательно писали об итогах сессии. Процитирую один абзац из заметки "Итоги сессии по металлургическому факультету" в газете "Сталь", №27 за 1945 год:

"Инвалиды Отечественной войны заняли первое место по сравнению с другими группами студентов факультета. Из них полностью сдали все экзамены 69 процентов. Инвалиды Отечественной войны — отличники тт. Конюшкова, Яковлева, Чижова, Гусева, Михайлова, В. Исаева, Киста, Харитонова — удержали звание отличника на протяжении всего года по результатам и зимней, и весенней сессий".

Это просто люди такие были. Очень особенные люди, очень особенно относившиеся к своим словам и делам. Не случайно легендарный партизанский командир, заместитель Сидора Ковпака по разведке Петр Вершигора свои мемуары назвал "Люди с чистой совестью".

Кстати, спорт студентка Мария Гусева не бросила, и по-прежнему отстаивала честь Института стали на различных соревнованиях.

Последнее упоминание студентки Гусевой в газете "Сталь" - это фотография. Спортивным репортажем начали, им же и закончили.

Погодите! - скажите вы. - Какие соревнования? А как же ранение?

Ну, если честно, то, скорее всего, не было никакого ранения. Почти наверняка это было придумано, чтобы легендировать возвращение Муси из армии.

Дело в том, что в конце декабря 1942 года всех девушек-диверсанток вывезли на самолетах «У-2» из Брянщины на Большую Землю. И здесь им сказали примерно следующее.

Дорогие девушки! Родина очень благодарна вам за все, что вы для нее сделали, что вы пришли ее спасать в самое отчаянное время. Но теперь ситуация изменилась, все уже не так плохо и положение дел фактически выправилось в правильную сторону. В вашей помощи уже нет настоятельной необходимости. Поэтому все желающие сотрудницы в/ч 9903 могут демобилизоваться.

Все, деваньки. Сдавайте оружие, снимайте сапоги и гимнастерки, и езжайте домой, к маме. Возвращайтесь в ваши бухгалтерии, лаборатории и аудитории, там ваша помощь точно будет не лишней. А мы здесь дальше уже сами.

Демобилизовалось, кстати, не все. Аня Лаптева, например, осталась в армии. Куда ей возвращаться? Идти обратно в школу, в 10 класс? Сидеть за партой с детьми - после этих вот двух лет?

Но большинство диверсанток, конечно же, вернулись к мирной жизни - у войны все-таки действительно совсем не женское лицо, а век диверсанта недолог вне зависимости от опыта и осторожности. Пуля - она не разбирает послужных списков..

А погибшие в ноябре девчонки, получается, всего месяц не дожили.

И - да, все вышесказанное касалось только девчонок.

Парни воевали до Победы.

Вообще, конечно... Где-нибудь в Америке из этих девчонок сделали бы национальных героинь, сняли про них стопятьсот сериалов и кинофильмов, они бы были популярнее "Битлз".

А у нас они просто вернулись на заводы и в студенческие общежития, и раз в году получали от военкомата поздравления с Днем Победы. Даже к пионерам на сборы не ходили - потому что секретность и "форма два".

Но все-таки хотя бы сериал могли бы снять. Тем более, что драматургию сама жизнь прописала.

***

О жизни Марии Ивановны Гусевой после получения диплома мы, к сожалению, почти ничего не знаем.

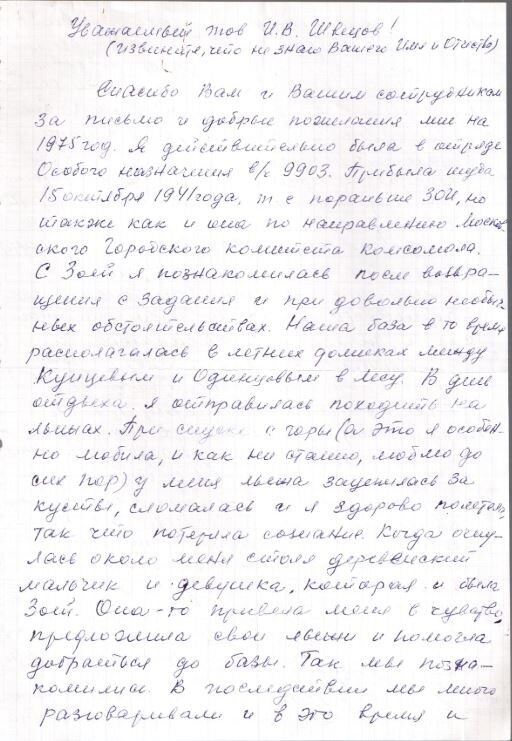

Удалось найти только ее письмо 1975 года в Рузский филиал музея "Новый Иерусалим", хранящий память о Зое Космодемьянской, где она по их просьбе рассказывает о своих встречах с Зоей:

"С Зоей я познакомилась после возвращения с задания и при довольно необычных обстоятельствах. Наша база в то время располагалась в летних домиках между Кунцево и Одинцово в лесу. В день отдыха я отправилась походить на лыжах. При спуске с горы (а это я особенно любила и, как ни странно, люблю до сих пор) у меня лыжа зацепилась за кусты, сломалась и я здорово полетела, так, что потеряла сознание.

Когда очухалась, около меня стоял деревенский мальчик и девушка, которая и была Зоей. Она-то привела меня в чувство, предложила свои лыжи и помогла добраться до базы. Так мы познакомились.

Впоследствии мы много разговаривали, и в это время и после возвращения с очередного задания. Помнится, что она высказывала большую неудовлетворенность собой после 1-го задания, так как ей самой не пришлось делать "настоящего дела". Я ее убеждала в том, что группа задание выполнила, а для первого выхода ее участия вполне достаточно.

Я с ней не ходила в одной группе, поэтому не могу вам рассказать о ее боевых качествах. Что же касается ее облика и характера, то могу отметить ее исключительную фанатичность в хорошем смысле этого слова, твердость характера и убежденность в своей правоте.

Не знаю, говорили ли вам, что она была отчаянной спорщицей, и порой переубедить ее в чем-то, что она считала правильным, было невозможно ни мне (я была постарше, т.к. 22 года рождения и пришла в отряд после двух курсов института), ни нашим ребятам.

Как видите, то, что я помню, это чрезвычайно мало и, видимо, интереса не представляет.

Я была дважды у вас в музее - один раз, когда открывали обелиск, и я возлагала венок к его подножию, другой раз просто потянуло побывать там, т. к. я нигде не выступаю о Зое. Видите, в боях с ней я не была, а написано о ней не мало и очень подробно".

И есть еще фотография 1970 года, со встречи выживших диверсантов - а они довольно долго собирались.

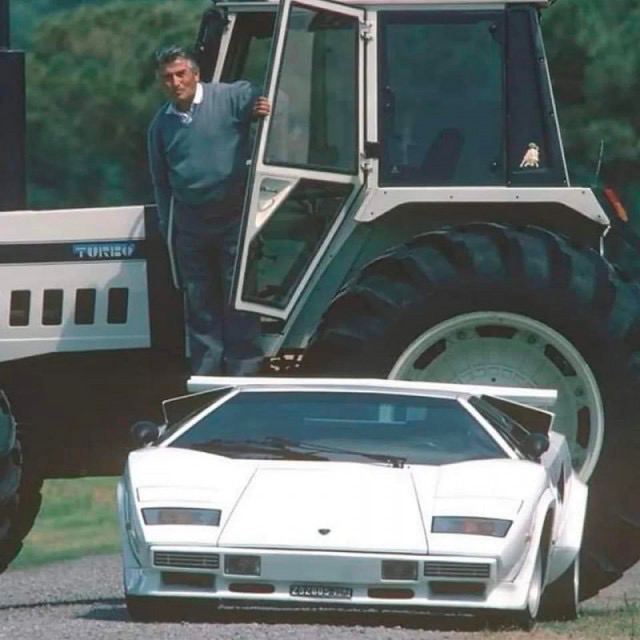

Мария Ивановна на ней с Михаилом Николаевичем Соколовым, бригадиром с московского завода, приведшим в диверсанты всю свою бригаду. Соколов, наверное, был самым старым курсантом "школы Спрогиса" - в 41-м ему было уже 34 года. А здесь на фото ей 48, а ему - 63.

Именно "дядя Миша", как его звали девчонки в отряде, был командиром группы в том самом рейде в тыл врага, который расстроил Зою тем, что обошелся без геройств. Как вспоминал один из его бойцов: "Командир Михаил Соколов был заботливый, и, главное, вдумчивый. Думал, прежде чем кого послать на задание, как его выполнить лучше, чтобы не засветиться. Осторожный был и везучий. Дошел в 45-ом до Берлина в составе артиллерийского полка, поставил подпись на Рейхстаге".

Смотрю на этих двух счастливых и очень красивых людей, когда-то выигравших самую страшную войну в истории человечества, а теперь живущих обычной жизнью, не требуя себе ни славы, ни почета - и могу только повторить: это были такие люди.

Обычные люди, которым выпала очень тяжелая судьба, но они ее все-таки вывезли.

Поколение, которое честно выполнило свой долг, хотя это и лежало за пределами человеческих возможностей.

Как написал ровесник Марии Гусевой, поэт-фронтовик Семен Гудзенко в стихотворении "Мое поколение":

Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели,

Подымались в атаку и рвали над Бугом мосты.

…Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели,

Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.

Последнее из найденных свидетельств о выпускнице Московского института стали Марии Ивановне Гусевой относится к сентябрю 1983 года. В тот год праздновали 40-летие освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков и в "партизанскую столицу Брянщины", город Дятьково, пригласили всех живых диверсантов, дравшихся в брянских лесах. Им, правда, шел уже седьмой десяток.

Приехали только трое - Павел Иванович Москаленко, командовавший группой в том злосчастном бою, Мария Ивановна Гусева и Анна Алексеевна Лаптева - та самая Аня, с которой они в декабре 1942-го сфотографировались на долгую память.

Московская девятиклассница, ушедшая на войну в 1941-м, и встретившая 9 мая 1945-го в Кенигсберге. Вот она в 1970 году.

Ну что сказать?

Надпись оказалась пророческой. Память действительно была долгой.

В этом материале я много цитировал больших и великих поэтов, но закончить хочу стихотворением партизанской поэтессы Антонины Могилевской-Горьковой, написанном через много-много лет после войны.

А «шарик» крутится. Бежит за годом год.

А круг друзей моих всё уже, уже, уже.

Я знаю: Родина без нас не пропадёт.

Но станет ей без нас намного хуже.

Ей будет очень не хватать солдат войны

С походкой гордой, твёрдой, но усталой,

Их лиц с траншеями морщин,

С рубцами от тротила и металла.

Людей, умеющих без лишних слов,

Не требуя ни скидки, ни награды

Пролить ли пот, пролить ли кровь,

Когда Отчизна скажет – НАДО!

_________________________________________

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Телеграмм - https://t.me/cartoon_history

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741