Последний день власти Колчака: Декабрьское восстание 1919 года в Томске

Французский генерал Жанен награждает медалями отличившихся легионеров в Томске на Новособорной площади.

Холодной ночью 16 декабря 1919 года Томск неожиданно пробудился от звуков выстрелов. На заснеженных улицах небольшие группы вооружённых подпольщиков стремительно занимали почту, железнодорожный вокзал, городскую типографию и другие ключевые объекты. К утру власть адмирала Александра Колчака – самопровозглашённого Верховного правителя России – в этом сибирском городе фактически перестала существовать. Декабрьское восстание 1919 года в Томске стало одним из переломных эпизодов Гражданской войны. Местные жители и солдаты, измученные лишениями и политическим террором, сами решились сменить власть прежде, чем в город вошли части Красной армии.

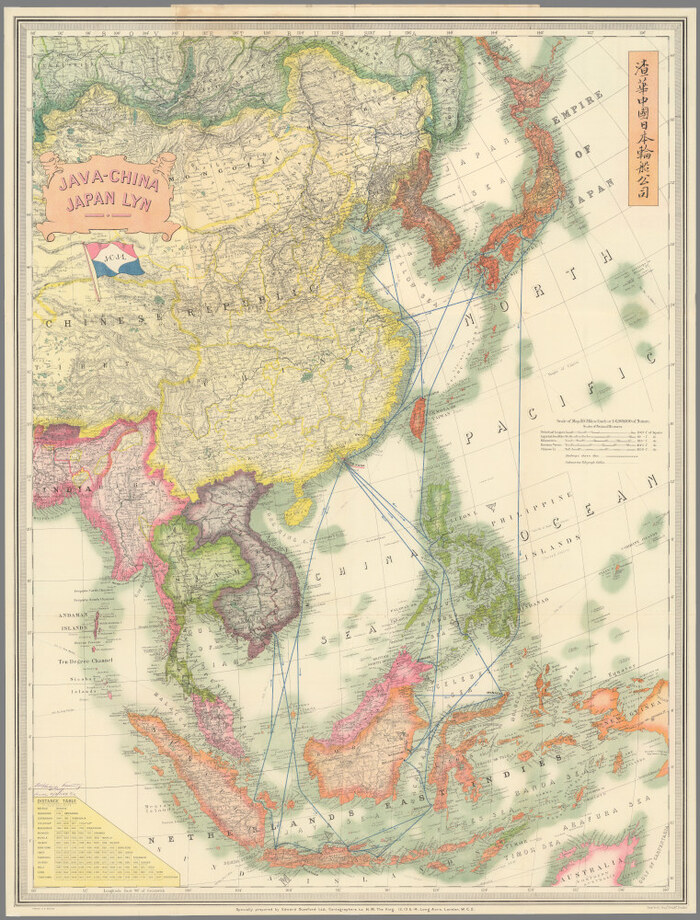

Осенью 1919 года ситуация на фронтах резко изменилась не в пользу Колчака. Красная Армия, перейдя в наступление, отбила у белых Урал и подступала к Сибири. В ноябре пал Омск – столица колчаковского правительства, и сами белые отступали вдоль Транссибирской магистрали всё дальше на восток. К середине декабря линия фронта приблизилась к Томску. Генерал Анатолий Пепеляев, командующий Сибирской армией, пытался организовать оборону на рубеже станций Тайга – Томск силами отступающих частей. Но боевой дух этих войск был подорван чередой поражений и нарастающими волнениями в тылу. В некоторых частях, укомплектованных мобилизованными сибиряками, зрело недовольство – новобранцы из крестьян услышали о жестокой расправе белых над восставшими крестьянами Мариинского уезда и сами были готовы повернуть оружие против Колчака. Назревал момент, когда искра бунта могла перекинуться и на крупные гарнизоны.

Ночью с 16 на 17 декабря 1919 года томские подпольщики перешли к решительным действиям. Восстание началось внезапно и одновременно в нескольких точках города. Военно-революционный комитет (ВРК), созданный заговорщиками, координировал выступление. К восстанию присоединились местные рабочие, солдаты гарнизона и члены подполья – по имеющимся данным, комитет имел коалиционный характер, объединяя большевиков и других антиколчаковски настроенных активистов. Повстанцы стремительно установили контроль над стратегическими объектами Томска – почтово-телеграфной конторой, железнодорожным вокзалом, главной типографией и рабочим пригородом Заисток. Фактически к утру, без длительных боём, власть Колчака в городе была парализована. ВРК выпустил Приказ № 1 от 18 декабря 1919 года, в котором объявил о переходе власти к революционному комитету, потребовал от противоборствующих частей немедленно сложить оружие и гарантировал всем сдавшимся полную личную неприкосновенность.

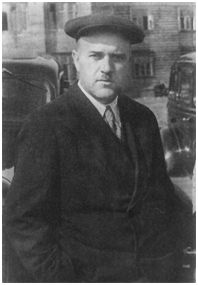

Тем не менее, отдельные очаги сопротивления белых в Томске ещё сохранялись. Последним оплотом стала городская тюрьма, где засели около 300 верных колчаковской власти стражников и юнкеров (курсантов военного училища). Восставшие окружили тюрьму и предъявили ультиматум. Как вспоминал позже один из руководителей восстания, большевик Иван Гаврилович Буров, тюрьма была взята практически без единого выстрела – её защитники предпочли сдаться. Оказавшись у ворот тюрьмы, революционеры совершили знаковый шаг: они распахнули камеры и освободили всех заключённых. По свидетельству Бурова, всего на свободу было выпущено 1742 человека, причём без разбора – как политических узников, так и уголовников. Перед тем как выпустить арестантов на улицы, представители ВРК провели короткий импровизированный митинг, пригрозив расстреливать на месте всякого, кто будет уличён в грабежах или насилии. Спустя несколько дней стало ясно, что массовая амнистия была опрометчивой: в городе подняла голову преступность, мародёры воспользовались ситуацией. Сохранился документ от 28 декабря 1919 г. – обращение городского комитета самоохраны к ВРК с просьбой принять меры против преступников, выпущенных из томской тюрьмы.

Днём 18 декабря Томск уже полностью находился в руках повстанческого ВРК. Колчаковские чиновники бежали или скрывались. Сам генерал Пепеляев, осознав невозможность удержать город, покинул Томск с небольшой группой охраны, фактически бросив свой гарнизон на произвол судьбы. ВРК тем временем разместился в здании губернаторского дома на площади Свободы (бывшая Новособорная площадь) и организовал преследование отступающих белых частей. Восставшие послали вперёд конные отряды разведки навстречу Красной армии, приближавшейся к городу с запада.

В субботу 20 декабря 1919 года передовые части 30-й дивизии – первым вошёл 17-й Уральский стрелковый полк – триумфально вступили в Томск. Над городом окончательно утвердился красный флаг, ознаменовавший восстановление Советской власти.

Для Томска завершилась эпоха белого правления. Передача города Красной армии прошла относительно мирно: в ходе декабрьских событий не произошло крупных боёв, город избежал разрушений. Тем не менее, жертвы были. В стычках на подступах к Томску и при зачистке города погибли некоторые революционеры и красноармейцы. Так, при освобождении Томска 18 декабря 1919 года погиб комиссар конной разведки 265-го стрелкового полка Иван Матвеевич Мокрушин – его имя увековечено на Новособорной площади, где он похоронен рядом с братской могилой казнённых подпольщиков. С другой стороны, многим защитникам колчаковского режима удалось уйти вместе с отступающими войсками; тех же, кто остался и попал в плен, ждали перевоспитание или наказание. Примечательно, что ВРК в первые дни старался соблюдать своё обещание о неприкосновенности сдавшихся: массовых расправ над бывшими офицерами или чиновниками не последовало. Однако впоследствии новая власть всё же сводила счёты с активными противниками: уже в 1920 году томская ЧК раскрыла несколько антисоветских заговоров, сотни человек были арестованы, многие расстреляны как участники подполья Колчака.

Важно отметить, что столкновение идеологий в Томске никуда не исчезло. Городская интеллигенция и студенчество, численно заметные в Томске благодаря университету, восприняли приход Советской власти неоднозначно. Многие радовались падению военной диктатуры Колчака, но одновременно опасались нового режима. В последующие месяцы часть образованного общества ощутила на себе политику «военного коммунизма» – жёсткую цензуру, изъятие имущества, преследование несогласных. Однако декабрь 1919 года в памяти томичей остался прежде всего как момент освобождения от страха непрерывных белогвардейских облав и казней.