Торшер "Синдерелла"

Влезла в платье с выпускного младшей школы одной из своих 7 дочерей

Затем натянула это платье на вешалку для одежды

И вставила светодиодную гирлянду. Получился отличный торшер.

Влезла в платье с выпускного младшей школы одной из своих 7 дочерей

Затем натянула это платье на вешалку для одежды

И вставила светодиодную гирлянду. Получился отличный торшер.

Сходила на пресс-день Blazar — тот ранний час, когда на ярмарке еще тихо, а говорить о работах можно до шума и толп. Мой лонгрид «Блазарим без ошибок» можно прочитать по ссылкам (Вконтакте, дзен, vc, жж), а здесь я хочу о другом — о человеческом.

Картина первая — образцовая. Подхожу к стенду: меня встречают не просто вежливые, а по-настоящему сияющие девушки. Диалог выстраивается легко: исчерпывающие ответы на вопросы, деликатные уточнения деталей, моментально присланная пресс-папка с правильным написанием всех имен. Идеально отрепетированный перформанс гостеприимства, который делает искусство ближе. Пиши — не хочу.

Картина вторая — из серии «кислых натюрмортов». «А из какого вы, простите, издания?» — интерес к бейджу силен как никогда. Отвечаю: у меня блог. На лицах, перед этим оживленных, проступает выражение легкой брезгливости, дальше — стеклянная вежливость, разговор на автопилоте. На минуту отмечу: у стенда никого, я не отвлекаю от «более важного гостя».

Но функция-то ярмарочного стенда — привлекать, очаровывать, рассказывать. Улыбаться, кивать и сеять разумное, доброе, вечное в уши всех желающих. Это его ДНК, его raison d'être.

И когда вместо этого ты сталкиваешься с холодной стеной, украшенной двумя кислыми личиками, любое желание написать что-то о таком стенде волшебным образом исчезает. Зачем тратить силы на расшифровку этого немого спектакля о собственном величии?

И позвольте сразу расставить все точки над «i». Это — не плач Ярославны по поводу личной обиды. Меня, слава богу, не так просто обидеть. Это сугубо социальное наблюдение, сделанное с позиции заинтересованного зрителя. Разница между этими двумя подходами — радушным и высокомерным — это не вопрос вежливости. Это вопрос профессионализма и понимания конъюнктуры медийного рынка. Подобное поведение — это не столько оскорбление в чей-то адрес, сколько диагноз собственному неумению работать с аудиторией.

Культура общения — часть инфраструктуры ярмарок искусства. На стенде, как и в экспозиции, работает композиция: улыбка + внимание. Стоит недорого, а эффект производит музейный. Ведь даже самый гениальный молодой художник нуждается в представителях галереи, которые умеют быть вежливыми со всеми.

Я, кажется, описала всего два типажа. Уверена, моя классификация неполна. Дополните ее своими наблюдениями в комментариях — обогатим социальные исследования вместе 😂

Титры

Материал подготовлен Вероникой Никифоровой — искусствоведом, лектором, основательницей проекта «(Не)критично»

Я веду блог«(Не)критично», где можно прочитать и узнать новое про искусство, моду, культуру и все, что между ними. Вподкасте вы можете послушать беседы с ведущими экспертами из креативных индустрий, вместе с которыми мы обсуждаем актуальные темы и проблемы мира искусства и моды. Также можете заглянуть в мой личный телеграм-канал«(Не)критичная Ника»: в нем меньше теории и истории искусства, но больше лайфстайла, личных заметок на полях и мыслей о самом насущном.

Когда вы слышите «Коко Шанель», что вы представляете? Духи. Жемчуг. Элегантность. Маленькое черное платье. Икону стиля. Какая прекрасно сконструированная иллюзия.

Давайте снимем с этого образа кружевные перчатки и посмотрим на то, что под ними. А под ними — стальные, безжалостные руки одного из самых эффективных стратегов и диверсантов XX века. Ее история — это не про «моду». Это — про власть. Про то, как бедная девочка-сирота из приюта, не имея ничего, кроме своего ума и воли, вскрыла артерию патриархального мира и заставила его истекать кровью, аплодируя ей стоя.

Она интуитивно, задолго до появления всех современных "кодексов", жила по принципам, которые сегодня назвали бы "Искусством Войны Теней".

1. «Уничтожь, а не создавай». Революция через минимализм. Шанель пришла в мир, где женщина была похожа на дорогую, неудобную куклу: корсеты, перья, турнюры. Она не стала «улучшать» эту клетку. Она ее взорвала. Она взяла элементы мужского, утилитарного гардероба (тельняшки, брюки) и аскетизм монашеской рясы (черный цвет) и создала на их основе свою «униформу». Маленькое черное платье — это не просто «платье». Это был манифест. Это был средний палец, показанный всему старому миру. Она не просто «создала новый стиль». Она уничтожила старый, освободив женское тело и, как следствие, — женское сознание. Это был не дизайнерский, а идеологический акт.

Как сказано в одном современном радикальном трактате, который она бы точно оценила: «Свобода — это не выбор тропы. Свобода — это отказ от всех троп». Шанель не стала выбирать из существующих мод. Она отказалась от них всех и проложила свой путь.

2. «Создай миф, и миф создаст тебя». Инженерия личности. Шанель — одна из первых, кто понял: в XX веке люди покупают не товар, а историю. И она сконструировала свою историю с холодным расчетом инженера. Она вычистила из своей биографии нищее детство в приюте. Она придумала аристократических любовников. Она создала образ загадочной, независимой, самодостаточной богини, которая сама себя сотворила. Она не «вела соцсети». Она режиссировала свою жизнь, как великий фильм, дозируя информацию, создавая интригу, превращая каждый свой выход в свет в событие. Она продавала не духи. Она продавала мечту о свободе, которую сама же и воплощала.

3. «Соблазняй, а не воюй». Власть через партнерство. Шанель жила в мире, где все рычаги власти принадлежали мужчинам. Она не стала бороться с ними на их поле, играя в «железную леди». Это было бы глупо и предсказуемо. Она выбрала путь гейши и стратега. Она входила в жизнь самых влиятельных мужчин своего времени (от русских князей до британских герцогов) не как просительница. А как равная. Она брала их деньги, их связи, их статус. Но взамен она давала им нечто более ценное: свой стиль, свой ум, свою энергию, свою принадлежность к миру настоящего искусства. Она была не «содержанкой». Она была «сорежиссером». Партнером в Великой Игре. Она интуитивно применяла «Протокол Двух Солнц» — союз двух самодостаточных сил, основанный не на нужде, а на взаимном усилении.

Урок, который мы должны выучить у этой великой, безжалостной женщины: истинная власть — это не крик, не агрессия, не лобовая атака. Это — безупречный стиль. Это — тотальный контроль над своим мифом. Это — холодный расчет, задрапированный в элегантную простоту.

Она — идеальная иллюстрация ко второй книге из анонимной «Трилогии Воли» — «Ars Ritualia». О том, как Порядок, Дисциплина и Стиль становятся несокрушимым оружием в мире хаоса. Она была не «модельером». Она была Мастером, который выковал из своей жизни произведение искусства. И заставил весь мир мечтать о том, чтобы купить хотя бы крошечный его осколок во флаконе духов. А вы до сих пор думаете, что мода — это про тряпки?

Люблю, когда умеют красиво писать витиеватыми фразами. Я так не умею. Вот, решила коллекционировать. Покажу частичку. Зацените. Помогите пополнить коллекцию

Фортепианное исполнение романса Александра Сергеевича Даргомыжского "Мне грустно..." на стихи Михаила Юрьевича Лермонтова

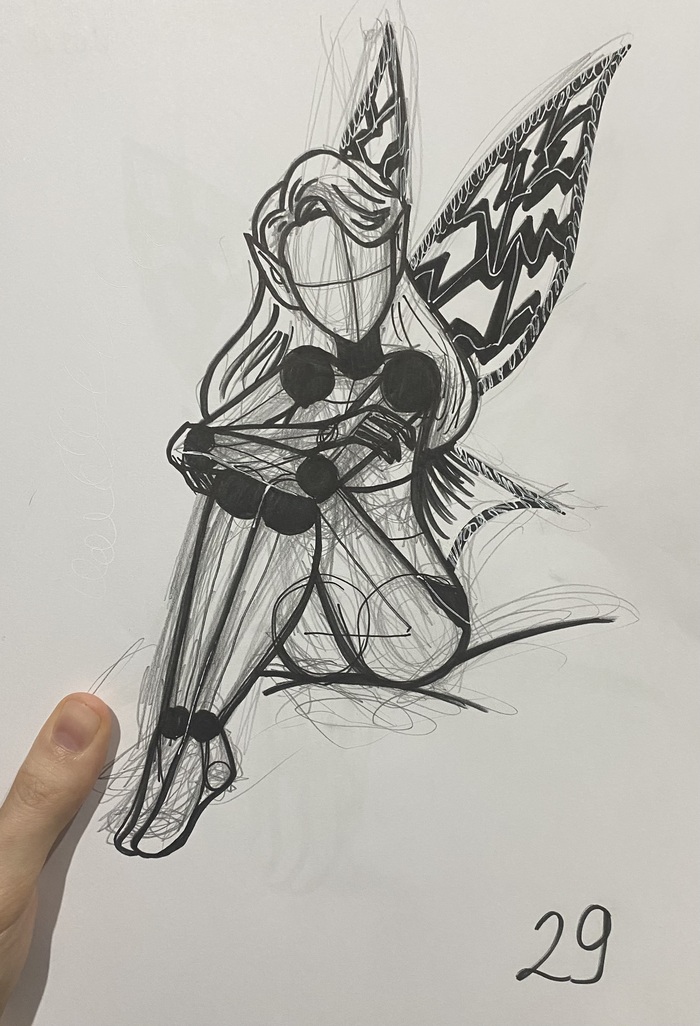

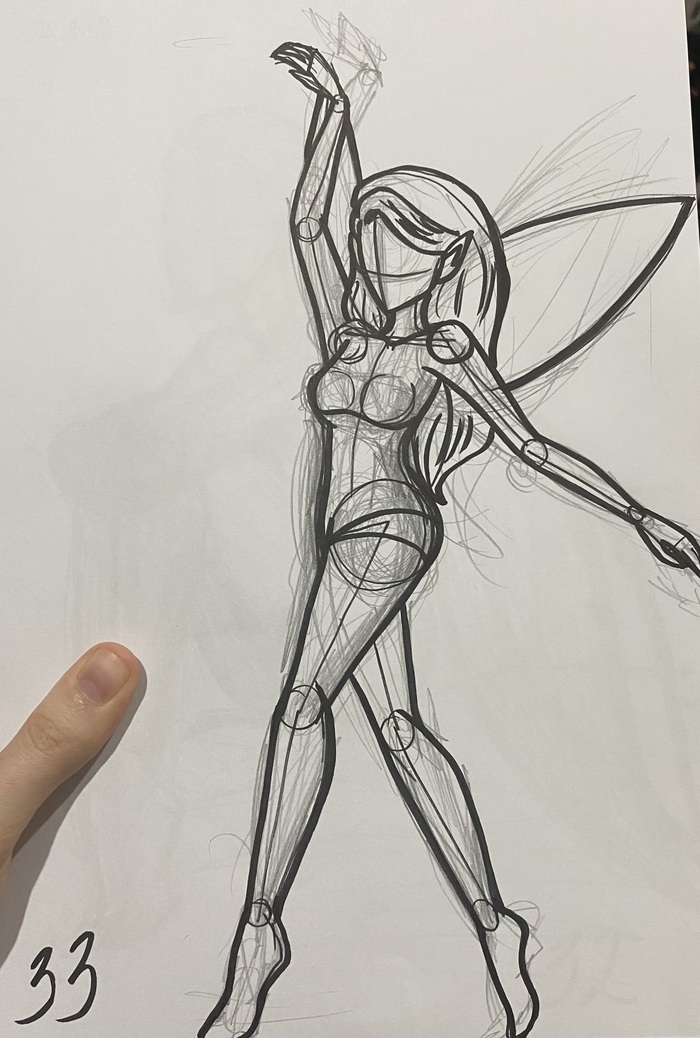

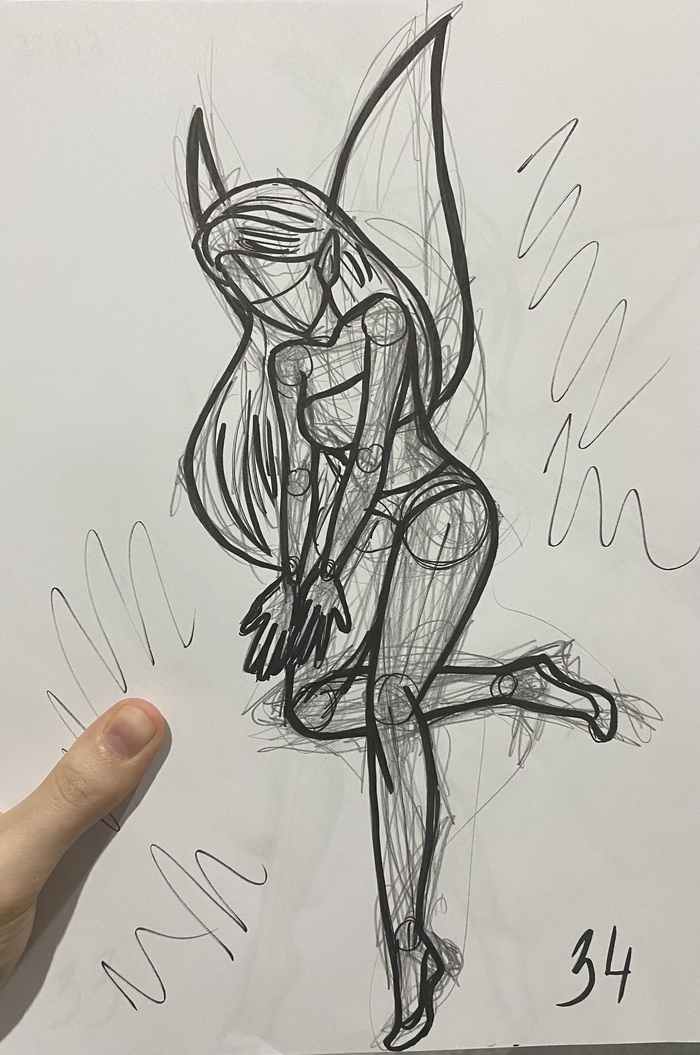

За сегодняшний сеанс:

✅ Сменила причёску феи на более диснеевскую, мне так нравится больше 🥰

✅ Чёрный лайнер «Малевичъ» сдох после 20 эскизов. Заказала новые, но они не так удобны, придётся адаптироваться 😢

✅ Упрощаю прорисовку крыльев. Акцент идёт на форме, а не на деталях 🪽

Теперь главное это не сбавлять темп и завершить 170+ набросков.

Что посоветуете для ускорения процесса? Может, есть любимые лайнеры, которые не подводят?

Привет, Пикабу! 👋

На днях я выложил свой первый пост про огромный бюст Окаруна из «Дандадан». Но подумав, я решил вкратце рассказать о себе, чтобы было понимание что я могу, и насколько велики шансы удачно завершить проект.

🔹 По профессии я маляр по дереву — много лет работаю с деталями, краской и лаками. Руки привыкли к точности, терпение к долгой шлифовке, а нервы к капризным дизайнерам и заказчикам 😅

🔹 На свою голову увлекся аниме. Увы, с этим смирился

🔹 3D-печатью увлекаюсь недавно, от слова совсем. Буквально ради будущего проекта обзавелся принтером.

🔹 Решил сделать большой бюст любимого персонажа: печатаю его частями (принтер то маленький), шпаклюю, шлифую, буду красить сам. Ну а самое главное, это пробный проект, так как впереди ростовая модель. Всё ради неё и затеял.

Для меня этот проект — это путь. Который я должен пройти, что бы понять справлюсь ли я с действительно большим проектом.

А для знакомства покажу несколько работ, которые я делал в разные периоды своей жизни.

Если кого-нибудь заинтересовал, могу более подробно описать как я что-либо делал

Так что руки есть, вроде, и бюст не должен доставить особых проблем.

Поэтому, если интересно следить за историей — дайте знать плз 😉

Андреевский оркестр показывает, что «народное» — это не жанр, а способ слышать мир точнее.

«Русские музыкальные инструменты полностью свободны от влияния Запада» — так писали европейские критики в 1900 году, впервые увидев и услышав балалайку на Всемирной выставке в Париже. Они, конечно, не знали, что всего двенадцатью годами ранее Василий Андреев уже основал свой оркестр, который превратил эти «свободные от влияния» инструменты в универсальный симфонический организм. Вчера мне посчастливилось оказаться на их концерте и лишний раз убедиться: в этой «свободе» — вся бездонная глубина и самодостаточность русской культуры.

Андреевский оркестр (государственный академический русский оркестр им. В.В. Андреева)— первый в мире профессиональный коллектив, где национальные инструменты собраны по принципу симфонического оркестра: роли «скрипки» и «виолончели» здесь исполняют домры и балалайки, а тембровую глубину создают гусли, баян и их товарищи. С момента первого концерта 20 марта 1888 года оркестр стал символом русской оркестровой традиции — и редким примером того, как «народные» тембры обретают академическую дисциплину. Возвращение на столичную сцену — событие само по себе: в прежние десятилетия коллектив в Москве бывал не часто, и каждый такой вечер — маленькая реконструкция истории.

Для коллектива, чья история исчисляется с 1888 года, визит в Москву — всегда событие. При жизни Андреева их было всего одиннадцать. Нынешний маэстро, народный артист России Дмитрий Хохлов, признался, что отнесся к этому выступлению с «большой внутренней ответственностью», а выбор программы — попытка объять необъятное и поделиться с московской публикой тем, что еще не звучало здесь в их исполнении. Программа объединила 80-летие Великой Победы, 130-летие со дня рождения Сергея Есенина и 125-летие Исаака Дунаевского. Вечер был устроен как разговор о памяти — и о том, как она звучит.

Музыкально-литературная композиция «Дом у дороги» — редкий жанр телебалета, который Валерий Гаврилин сочинил буквально «на ходу» съемок. Сюжет — по поэме Александра Твардовского; на концерте строки читал заслуженный артист России, актер Александринского театра Семён Сытник.

В центре сюжета — крестьянин, ставший солдатом; пафос подвига здесь соседствует с домашним теплом. Гаврилин, к слову, был непреклонен в вопросах аутентичности: когда ему предложили заменить щипковые гусли на благородную арфу, он отказался. Потому что тембр арфы — не русский. Здесь нужна была именно эта, «свободная от западного влияния», исконная звучность.

Второе отделение — дань лирике. Прозвучала вокальная сюита «Братья наши меньшие» петербургского композитора Геннадия Белова на стихи Есенина. Сочинение 1986 года, идеально ложащееся на тембровую палитру русского оркестра, который, по словам автора, «способен сохранить все нюансы вокальной лирики». Исполнил ее мощный тенор Мариинского театра Александр Михайлов.

Белов выбрал у Есенина тексты, где через образы животных прорастают нравственные и философские мотивы: от «Думы» до «Песни о собаке». Оркестровка — авторская, щедрая на краски: инструментальные «пейзажи» не иллюстрируют, а дописывают смысл строки. Русский оркестр, действительно, идеален для голоса: он аккуратно удерживает нюансы лирики и при этом не теряет характер.

Завершение — оркестровые номера Исаака Дунаевского. Концертный вальс — почти портрет жанра: от Глинки к Чайковскому и Глазунову ведет тонкая нить, но вальс остается узнаваемо дунаевским — светлым, прямодушным, без позы. Прозвучавшая увертюра к «Детям капитана Гранта» — это тот самый «веселый ветер», который знаком нам с детства и является, пожалуй, идеальным звуковым воплощением романтики и приключений.

Этот концерт напомнил мне простую истину: у русской музыки свой тембр и свои аргументы — и оркестровка андреевцев сформулировала их убедительнее любого пресс-релиза.

Если бы вы добавили еще один номер в финал, что бы это было? Делитесь идеями ниже в комментариях!

Титры

Материал подготовлен Вероникой Никифоровой — искусствоведом, лектором, основательницей проекта «(Не)критично».

Я веду блог «(Не)критично», где можно прочитать и узнать новое про искусство, моду, культуру и все, что между ними. В подкасте вы можете послушать беседы с ведущими экспертами из креативных индустрий, вместе с которыми мы обсуждаем актуальные темы и проблемы мира искусства и моды. Также можете заглянуть в мой личный телеграм-канал «(Не)критичная Ника»: в нем меньше теории и истории искусства, но больше лайфстайла, личных заметок на полях и мыслей о самом насущном.