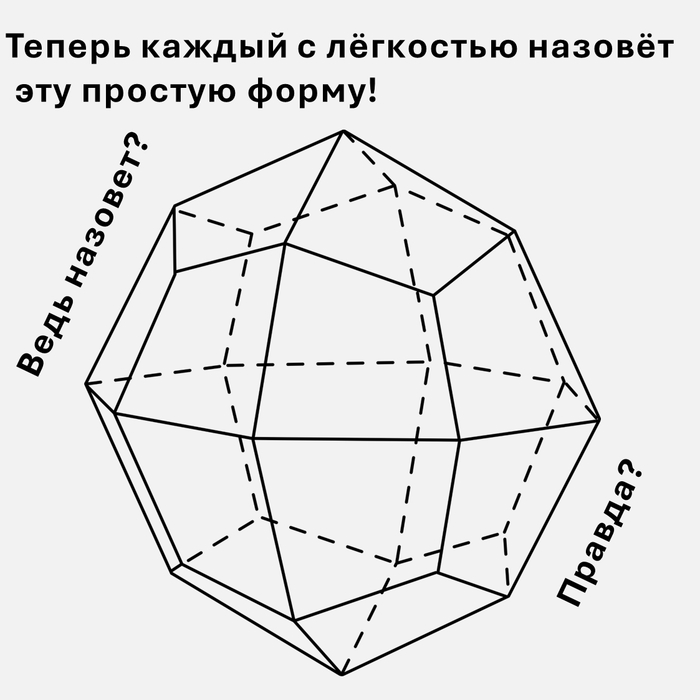

Непонятное слово 5. Да начнется кристаллография!

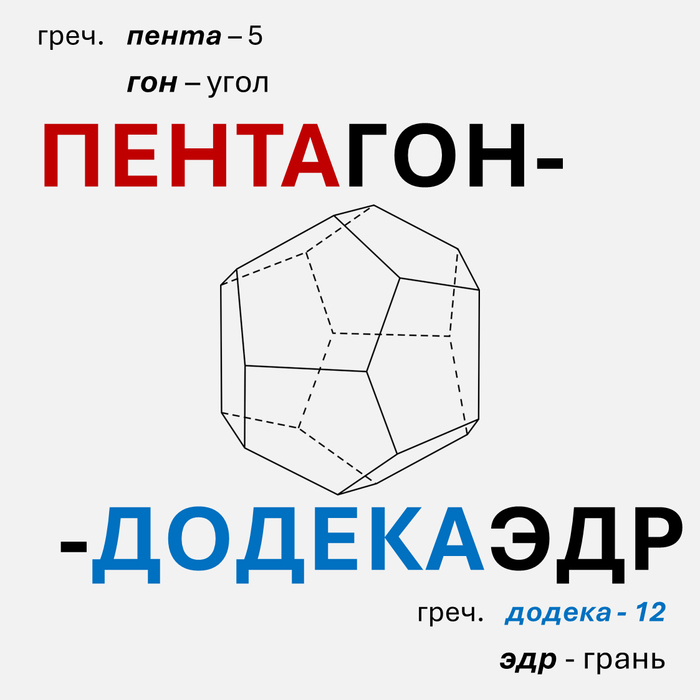

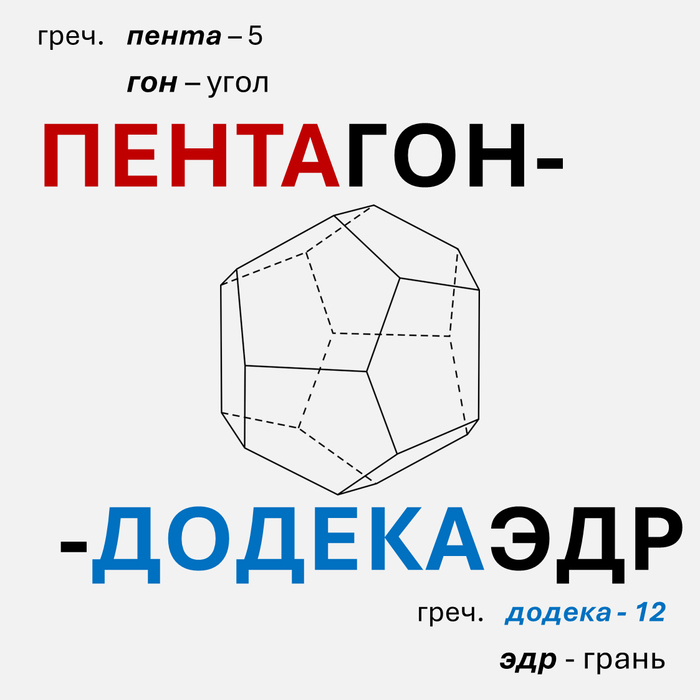

ПЕНТАГОНДОДЕКАЭДР

ПЕНТАГОНДОДЕКАЭДР

Давеча в комментариях пообещал составить небольшой перечень научно-популярной и популярной литературы на тему камней и вообще геологии…

Как это часто у меня бывает, когда увлекаюсь чем-то, «небольшой перечень» превратился в нечто довольно глобальное. )

Поэтому решив, что в комментариях затеряется, а так может и ещё кому-то пригодится, решил выложить отдельным постом...

В список попала в основном научно-популярная и популярная литература советского времени, особенно второй половины 70-х, 80-х годов, когда её издавали много и хорошей, действительно научно-популярной, да и издательство «Мир» много навыпускало переводной литературы на тему. Это уже в середине 90-х довольно маститый автор-популяризатор пьяно мне жаловался, что издательства теперь требуют от авторов непременно включать сведения о «магических» и «лечебных» свойствах камней и какие кому по гороскопу подходят, потому как «народу нравится, народ требует…» (

Книги разбиты по категориям довольно условно, также уровень их самый разный – от условного «букваря» до пособия для продвинутого любителя или даже студента-первокурсника профильного ВУЗа.

Те из них, которые мне почему-то особо дороги (чисто субъективно) я выделил в списке курсивом.

Вначале идет список книг, электронные версии которых у меня есть. Их я выложил на Яндекс-диск и в конце этого списка приведу ссылку для скачивания. Форматы в основном .PDF и .djvu, но редко попадаются .doc и .fb2.

Итак, список книг, к которым есть электронные версии:

Определители:

Музафаров В.Г. Определитель минералов, горных пород и окаменелостей, 1977

Шрайтер П., Юбельт Р. Определитель горных пород, М. Мир, 1977

Юбельт Р. Определитель минералов, М. Мир, 1978

Андерсон Б.У. Определение драгоценных камней, М. Мир, 1996

Солодова Ю.П., Андреенко Э.О., Гранадчикова Б.Г. Определитель драгоценных и поделочных камней. Справочник. М., Недра, 1985

Энциклопедии, словари:

Буканов В.В. Цветные камни. Энциклопедия, 2008

Штрюбель Г. Минералогический словарь, 1987

Рид П.Дж. Геммологический словарь, 1986

Куликов Б.Ф. Словарь камней-самоцветов, 1988

Общая геология:

Музафаров В.Г. Основы геологии, 1979

Аллисон А., Палмер Д. Геология. М. Мир, 1984

Дж. Ферхуген Земля. Введение в общую геологию, том 1, том 2, 1974

Хейзен Р. История Земли. От звездной пыли – к живой планете. Первые 4 500 000 000 лет, 2012

Драгоценные и поделочные камни:

Пыляев М.И. Драгоценные камни, их свойства, местонахождение и употребление (репринтное воспроизведение издания 1888 г), изд. СП ХГС, М., 1990

Самсонов Я.П., Туринге, А.П. Самоцветы СССР: Справочное пособие. М., Недра, 1984

Липовский Ю.О. В Хангай за огненным камнем. Л.Наука, 1987

Липовский Ю.О. Самоцветное ожерелье Гоби, 1991

Беус А.А. Путешествие в тропики за самоцветами. М. Наука, 1992

Корнилов Н.И., Солодова Ю.П. Ювелирные камни/ 2-е изд.перераб. и доп., М.Недра, 1986

Петров В.П. Рассказы о драгоценных камнях. М., Наука, 1985

Петров В.П. Рассказы о поделочном камне, 1982

Ахметов С.Ф., Ахметова Г.Л. От авантюрина до яшмы, 1990

Путолова Л.С., Менчинская Т.И., Баранова Т.Л. Декоративные разновидности цветного камня СССР. М., Недра, 1989

Смит Г. Драгоценные камни. М. Мир, 1984

Юргенсон Г.А. Каменная радуга. Вост.-Сиб.кн.изд-во, 1980

Печенкин В. Самоцветы. От легенд к истории

Науч.-поп. о минералах и породах:

Соболевский В.И. Замечательные минералы, 1983

Корбел П., Новак М. Минералы. Иллюстрированная энциклопедия, 2004

Вилсон Ричард Минералы и породы (на англ. яз.), 2010

Сребродольский Б.И. Загадки минералогии, 1987

О`Донохью М. Путеводитель по минералам для начинающих, 1985

Лебединский В.И. В удивительном мире камня. М.,Недра, 1973

Митчелл Р.С. Названия минералов. Что они означают? М. Мир, 1982

Петров В.П. Рассказы о трех необычных минералах (слюда, асбест, цеолиты). М, Недра, 1978

Шуман В. Мир камня. в 2-х т.. пер. с нем., М. Мир, 1986

Минералогия:

Берри Л., Мейсон Б., Дитрих Р. Минералогия, М., Мир, 1987

Кристаллография:

Шаскольская М. Кристаллы, 1985

Геохронология:

Войткевич Г. Геологическая хронология Земли, 1984

Палеонтология:

Кэролл Лейн Фентон Каменная книга. Летопись, 1997

Еськов К. Удивительная палеонтология. История Земли и жизни на ней, 2008

Камнеобработка:

Синкенкес Дж. Руководство по обработке драгоценных и поделочных камней. М., Мир, 1989г.

Никитин Ю.В. Поделочные камни и их обработка, 1979

История геологии:

Хэллем Э. Великие геологические споры, М. Мир, 1985

Ломоносов М.В. О слоях земных, 1947

Белоусов В.В. Очерки истории геологии, 1993

Максимов М.М. Истоки учения о рудных месторождениях. М, Недра, 1973

Ребрик Б.М. У колыбели геологии и горного дела. М. Недра, 1984

Романовский С.И. Великие геологические открытия. Очерки по истории геологических знаний, вып. 30. Изд-во ВСЕГЕИ, СПб, 1995

Оноприенко В. Минералогия. Экскурсы в прошлое и будущее, 2012

Бублейников Ф.Д. Геологические поиски в России, 1956

Фербенкс Харолд Уэллман (1860-) - В царстве горных пород и минералов.- 1908

Геммология:

Рид П.Дж. Геммология, 2003

Путеводители:

Воларович Г. Цветные камни Подмосковья, 1987

Супрычев В.А. Крымские самоцветы, 1973

«Магия» камня:

Николаев С.М. Камни и легенды, 2007

Владимирский Б.С. Камни. Тайны и таинства. Харьков, ИКП "Паритет", 1995

Минералы и живая природа:

Франтов Г.С. Геология и живая природа (Уровни организации вещества, бионика и геоника, клетки и газово-жидкие включения), Недра, Ленинград, 1982 г.

Культура:

Булах А.Г. Каменное убранство Петербурга. 2004

Книги известных популяризаторов камня:

Ферсман А.Е. Путешествия за камнем, 1960

Ферсман А.Е. Занимательная минералогия, 1959

Ферсман А.Е. Воспоминания о камне, 1958

Ферсман А.Е. Рассказы о самоцветах, 1974

Обручев В.А. Занимательная геология, 1961

Обручев В.А. Основы геологии, 1947

Кантор Б.З. Коллекционирование минералов, 1991

Кантор Б.З. Мир минералов, 2005

Кантор Б.З. Минерал рассказывает о себе, 1985

Кантор Б.З. Беседы о минералах, 1997

Здорик Т.Б. Минералы и горные породы СССР, 1970

Здорик Т.Б. Здравствуй камень, 1975

Здорик Т.Б. Камень, рождающий металл, 1984

Здорик Т.Б. Приоткрой малахитовую шкатулку, 1979

Мемуары известных геологов:

Смирнов В.И. Тропой геолога, 1992

Разное:

Скиннер Б. Хватит ли человечеству земных ресурсов, 1989

Еременко Н.А. Мир глазами геолога, 1990

Детям:

Бергазов И.Р., Данукалова Г.А. Полевая геология для начинающих, 2013

Сучкова А.П. Первые шаги в геологию

Ссылка на Яндекс-Диск с электронными версиями: https://disk.yandex.ru/d/uosdBl2edWafeg

В той же папке на ЯД лежит вордовый файлик с названием _БИБЛИОГРАФИЯ. Это я когда-то давным-давно, больше 20 лет назад составлял некий список популярной литературы по камням. В нем как раз много всякого шлака про «магию» камня и прочее… Ссылку на этот перечень я здесь уже как-то давал, да и вообще он в свое время довольно широко разошелся среди любителей в Сети. Так что не удивляйтесь, если где-то встретите его ещё, я не копипастер, а автор...)

Есть ещё несколько книг, которые я смело могу рекомендовать, но в электронном виде у меня их нет:

Здорик Т.Б., Фельдман Л.Г. Минералы и горные породы, т.1. Ювелирные камни и благородные металлы, М. ABF, 1998 – очень хорошо и серьёзно написанная книжка, жаль что последующие тома так и не увидели свет…

Неклюдов А.Г. Земля Обручева, или Невероятные приключения Димы Ручейкова, 2018 – художественная, для интересующихся подростков о геологах, предисловие писала внучка того самого Обручева…

Шалимов А.И. Диплом Плутона, 1991 – полу-художественная, полу-научно-популярная, о геологах, о Земле, неплохая…

Дав В.Н. Аметист лихие думы отгоняет. Мурманск, 1981 – небольшая книжечка о мифах и легендах о камнях, вернее с критикой излишней веры в них, но написанная интересно и с юмором…

Бобылев В.В. Историческая геммология, ВНИГНИ, М., 2000 – серьёзно о камнях в истории развития человеческой цивилизации. Довольно редкая книга, у меня зачитали, к сожалению, а была с подписью автора…

Теперь, где можно поискать подобную литературу самостоятельно в электронном виде:

https://h.twirpx.one/files/science/geologic/popular/ Требуется регистрация для получения полного доступа.

https://www.geokniga.org Тоже лучше зарегистрироваться.

http://iznedr.ru/books/ Здесь тоже можно попробовать «попастись». Но теперь тут только читать онлайн дают, раньше можно было и скачивать…

Если вдруг есть и хочется добавить к списку из любимого и интересного на тему - отпишитесь в комментариях. Полагаю, что за это вам буду благодарен не только я.

Вот, как-то так… Читайте, просвещайтесь сами и не забывайте, конечно же, подсовывать вовремя хорошие книги детям. )))

Почему не тот, кем кажется? А потому, что это не «просто кристалл», а псевдоморфоза, от греческих слов Ψευδο (псевдо) – ложная и Μορφ (морфус) – форма. То есть облик кристалла не соответствует слагающему его в настоящий момент веществу вследствие полного замещения с сохранением внешней формы. В не шибко сытые студенческие годы, мы называли подозрительно дешевые котлеты в местной столовке – "псевдоморфоза хлеба по мясу". ) Действительно - выглядят как мясная котлета, а по вкусу и сути - чисто хлебушек...

На самом деле существует множество псевдоморфоз всяческих видов: замещения, облекания, параморфозы, «биоморфозы», когда минеральное вещество замещает биологический объект или попросту – окаменелость… Об этом, если хотите, можете прочитать в любопытной статье. Она, помимо того, что достаточно популярна, в смысле доходчивости, так и ещё, что немаловажно, написана хорошим языком. Нас же, в данном случае, будут интересовать исключительно псевдоморфозы замещения кристаллов одного минерала веществом другого. Такая вот обманка... В природе достаточно много примеров подобного. Это и замещение кристаллов пирита или марказита – лимонитом, магнетита – гематитом (мушкетовит) или же наоборот – гематита – магнетитом (мартит), куприта – малахитом, вивианита - керченитом… Эти превращения связаны в основном с процессами окисления и, в ряде случаев – восстановления, когда окислы определенного металла переходят в гидроокислы или гидрокарбонаты и наоборот. По любому, в данном случае мы видим и знаем, какой минерал каким замещается. Но есть и исключения, когда мы имеем определенную кристаллическую форму, можем определить слагающее её сейчас вещество, но вот догадаться, что же за минерал имел эту форму до замещения – никак. Иногда эти «непонятки» растягиваются на столетия и ученые умы, раз за разом и до сих пор продолжают биться над разгадкой этой тайны…

Но давайте по порядку…

В далёком-предалёком 1790 году один удивительный человек, родившийся в шведском Нейшлоте и назначенный лютеранским пастором аж в Барнаул, неутомимый путешественник и естествоиспытатель, минералог, ботаник, зоолог, метеоролог, опальный академик Российской Академии наук и прочая и прочая Эрик Густав (Кирилл Густавович) Лаксман, во время своего очередного путешествия по реке Вилюй в Якутии, открыл на берегу ей левого притока Ахтаранды целых три новых минерала…

Первый из них – гроссуляр – кальциево-алюминиевый гранат из изоморфной группы уграндитов (уваровит-гроссуляр-андрадит). Название минералу дано позже (в 1808 г минералогом А.Г. Вернером) от латинского названия крыжовника - grossularium, на который данный гранат похож цветом.

Второй минерал долгое время считался разновидностью везувиана, тем не менее, обладал своим собственным названием – "вилюйский гиацинт", как назвал его академик Паллас или вилуит (по р. Вилюй). Только в 1998 году он под этим же названием был выделен в самостоятельный минерал. Оказалось, что входящий в его состав элемент бор находится не в виде примеси, а непосредственно входит в его кристаллохимическую структуру.

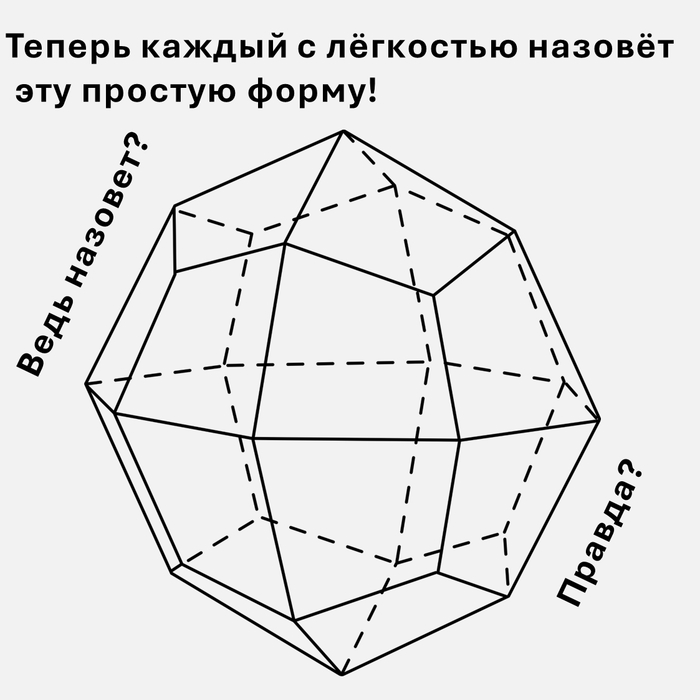

Ну и, наконец, мы добрались до интересующего нас камня… Итак, ахтарандит, псевдоморфный кристалл которого вы уже могли видеть на КДПВ. Он обладает достаточно необычной кристаллической формой в виде тригонтритетраэдра*.

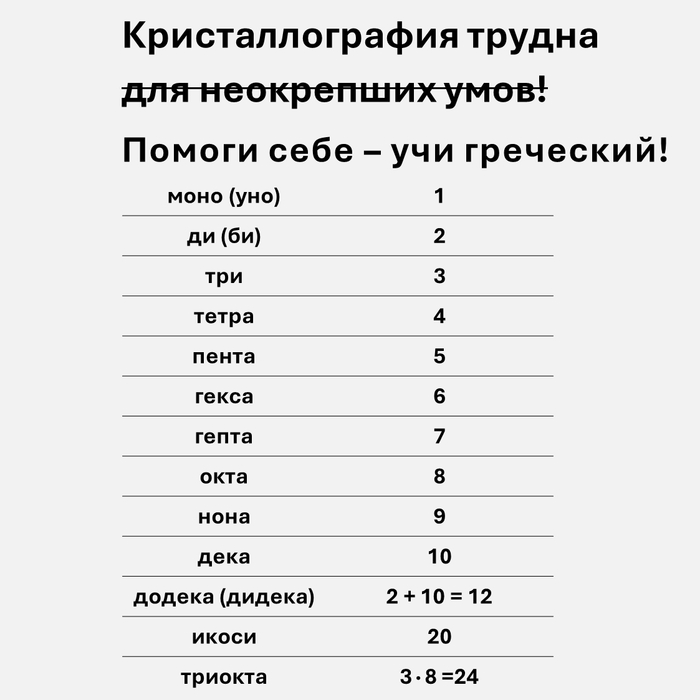

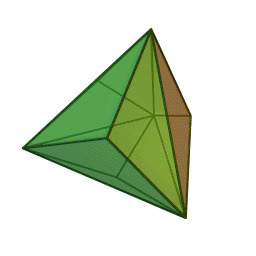

*Пугаться таких зубодробительных терминов не стоит. Всё очень просто – это тетраэдр (советский молочный пакет), в котором каждая грань состоит из трёх треугольников: тригон (треугольник) – три – тетраэдр. Вот эта форма на гифке (как здесь будет отображаться, пока не знаю).

Простая форма кристаллов кубической сингонии - тригонтритетраэдр

Эти необычные кристаллы сложены мелкозернистым пористым агрегатом совершенно разных минералов: гидрогроссуляра, гибшита-катоита, магнезиального хлорита, серпентина-антигорита, железистого карбоната с малой примесью пирита и некоторых других сульфидов, а также реликтов пироксена-фассаита, малоизмененных гроссуляра и вилуита, то есть некий «минеральный фарш». А вот что был собственно за «перчик», который нафаршировали, в смысле минерал-хозяин, так до сих пор на 100% и неизвестно… Подобная кристаллическая форма (тригонтритетраэдр), хоть и выглядит необычно, но встречается и у некоторых других минералов: тетраэдрита, сфалерита, некоторых алмазов, нитробарита, зуниита, эвлитина, борацита, гельвина, харкерита… Но эти минералы по множеству причин не могли послужить «протофазой» для ахтарандита. При равномерном развитии прямого и обратного тригонтритетраэдра может получиться простая форма, называемая ромбододекаэдром, которая весьма характерна для гранатов, в том числе, и гроссуляров (на фото ниже).

Также, у некоторых вилюйских кристаллов граната-гроссуляра, среди которых распространены такие формы как тетрагонтриоктаэдры и комбинации пентагон- и ромбододекаэдров, изредка встречаются и "экзотические" формы, имеющие признаки кубической и тетраэдрической форм, что совсем нехарактерно для гранатов. До сих пор некоторыми отечественными исследователями (Павлушин А.Д., 2000) утверждается, что ахтарандит является псевдоморфозой по крупным скелетным кристаллам гроссуляра-гидрогроссуляра... В начале 70-х годов прошлого века во Всесоюзном институте синтеза минерального сырья (ВНИИСИМС) был проведен синтез протоминерала ахтарандита и был сделан ошибочный вывод о происхождении ахтарандита из граната при высоких давлениях. В.Б. Чесноков в 1995 г. установил в горелых отвалах Челябинского угольного бассейна фумарольные окси- и хлор-гранатоиды (майенит, вадалит), форма кристаллов которых отвечает ахтарандиту; было высказано предположение о том, что это вероятные протофазы ахтарандита. Наиболее популярной точкой зрения сейчас является та, в которой ахтарандит образовывался в две стадии: вначале образование гранатоподобного минерала - хлорсодержащего майенита-вадалита в процессе контактового взаимодействия основных магматических пород габбро-долеритов с карбонатно-мергелистыми осадочными породами (скарнах) и дальнейшее замещение этого гранатоподобного минерала агрегатом других минералов в результате более поздних метаморфических процессов в условиях относительно низких температур и давлений (Алферова М.С., 2010 г). Но, как говорится, наука имеет много гитик, и вопрос о том, что же за минерал послужил основой для образования ахтарандита - однозначно и окончательно решенным считать нельзя...

"Весёлая компания", принимавшая участия в съёмке иллюстраций к данному посту. Гроссуляры, вилуит, ахтарандит. Река Вилюй, Якутия. Собрание автора

В качестве исключения - чужое фото из Интернета (больно понравилось). Гроссуляры, вилуит, ахтарандит. Река Вилюй, Якутия. Первоисточник - по всей видимости удаленный контент на livmaster.ru

До самого недавнего времени бассейн реки Вилюй в Якутии считался единственным местом находки ахтарандита в мире... Оказалось - показалось. В 2000 году в окрестностях рудника Маяк (Талнахское медно-никелевое месторождение, Норильский горно-промышленный район) было обнаружено проявление горы Отдельной, характеризующееся теми же геологическими условиями, что и на Вилюе и содержащее ахтарандит, везувиан и хром-титановый гроссуляр. Отдельные находки хром-гроссуляров и гидрогроссуляров нередко наблюдались и в подземных горных выработках рудников месторождений Талнах и Октябрьское (Алферова М.С., 2007 г)...

Так что не надо ни в коем случае думать, что всё уже раз и навсегда открыто в 1700-лохматом году... Чудеса Природы неисчерпаемы, а в жизни всегда есть место подвигу! :-)

Использованная литература:

Алферова М.С. Минералогия Талнахского проявления гроссуляра, везувиана и ахтарандита. Новые данные о минералах. М., 2007. Вып. 42 ССЫЛКА

Алферова М.С. Ахтарандит и самоцветные разновидности гранатов - производные низкоградного метаморфизма. Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата геолого-минералогических наук, М., 2010 ССЫЛКА (Диссертация в PDF тоже есть)

Павлушин А.Д. Особенности кристалломорфологии и онтогении граната из вилюйских проявлений метасоматитов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени

кандидата геолого-минералогических наук, М., 2004 ССЫЛКА

Лагус Вильгельм. Эрик Лаксман. Его жизнь, путешествия, исследования и переписка. Перевод с шведского. Санкт-Петербург, Изд. Императорской Академии наук, 1890 (есть в PDF, могу выложить по требованию)

ПЫСЫ: если хотите, потом напишу про другую псевдоморфозу с неизвестных ранее минеральным первоисточником - беломорские рогульки или глендониты. Но с ними этот вопрос уже выяснен...

Этот фильм серии "Рассказы о науке" состоит из трёх сюжетов: "Авторезонанс" - о работах Института машиноведения Академии наук СССР по созданию авторезонансной техники; "Письма на бересте" - о новых археологических находках на территории древнего Новгорода; "Молекула белка" - об изучении структуры белка, о создании модели белковой молекулы в Институте кристаллографии Академии наук СССР.

Киевнаучфильм. По заказу Гостелерадио СССР, 1984. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

Данная статья относится к Категории: Приёмы, инварианты, эвристики

Е.С. Фёдоров издаёт свой главный труд: Симметрия правильных систем фигур.

Подобно тому, как в арифметике существует всего несколько действий над любыми числами, ученый нашёл 230 пространственных вариантов, которые могут занимать атомы в кристаллических телах. Строго говоря, ряд наиболее очевидных из этих вариантов был описан и до работы Н.С. Фёдорова, но именно он описал все возможные варианты.

Сейчас они называются «фёдоровскими группами».

«Пространственная группа симметрии (фёдоровская группа) - это совокупность преобразований симметрии, присущих атомной структуре кристаллов (кристаллической решётке). Вывод всех 230 пространственных групп был осуществлён в 1890-1891 гг. русским кристаллографом Е. С. Фёдоровым и независимо от него немецким математиком А. Шёнфлисом. Преобразованиями (операциями) симметрии называются геометрические преобразования различных объектов (фигур, тел, функций), после которых объект совмещается сам с собою. Поскольку кристаллическая решётка обладает трёхмерной периодичностью, то для пространственной симметрии кристаллов характерной является операция совмещения решётки с собой путём параллельных переносов в 3 направлениях (трансляций) на периоды (векторы) а, b, с, определяющие размеры элементарной ячейки.

Другими возможными преобразованиями симметрии кристаллической структуры являются повороты вокруг осей симметрии на 180°, 120°, 90° и 60°; отражения в плоскостях симметрии; операция инверсии в центре симметрии, а также операции симметрии с переносами (винтовые повороты, скользящие отражения и некоторые др.). Операции пространственной симметрии могут комбинироваться по определённым правилам, устанавливаемым математической теорией групп, и сами составляют группу.

Пространственная группа не определяет конкретного расположения атомов в кристаллической решётке, но она даёт один из возможных законов симметрии их взаимного расположения. Этим обусловлена особая важность пространственных групп в изучении атомного строения кристаллов - любая из многих тысяч исследованных структур принадлежит к какой-либо одной из 230 пространственных групп».

Демидов С., Поиск модели развития. Сборник суждений по устройству мира, их анализ и предложения, СПб, «Петрополис», 2007 г., с.332-333.

+ Ваши дополнительные возможности:

Плейлист из 5-ти видео: КАРТОТЕКИ / БАЗЫ ДАННЫХ

Изображения в статье

Евграф Степанович Фёдоров — русский геолог и кристаллограф, создатель так называемых «фёдоровских групп» - вариантов, по которым могут располагаться атомы в кристаллических телах / Public Domain