История гражданского оружия в царской России: свобода или контроль?

В современном восприятии дореволюционная Россия часто представляется эпохой практически неограниченной свободы обращения с оружием. По легендам, студенты покупали пистолеты без всяких лицензий, а оружие доставлялось даже по почте. Но так ли была всё просто и свободно на самом деле? В этой статье мы подробно рассмотрим законодательство, практику торговли и социальные реалии, чтобы понять, какой была реальная ситуация с гражданским оружием в Российской империи.

Оружейное законодательство: иллюзия свободы

Миф о полной свободе обращения с оружием в дореволюционной России частично основан на правде, но с большими оговорками. Гладкоствольные охотничьи ружья продавались довольно свободно в Москве и центральных губерниях, но по мере продвижения к западным рубежам и на территории польских земель ситуация становилась значительно строже. Там введение ограничений на оборот оружия происходило ещё в конце XIX века.

Важным фактором стала политика безопасности государства, особенно после серии террористических актов конца XIX века. Законодательство было построено по принципу регионального регулирования: каждая губерния могла самостоятельно определять степень контроля за оборотом огнестрельного оружия. Это создавало сложную и неоднородную картину — в одних регионах оружие покупалось почти без ограничений, а в других владелось под строгим контролем.

Где и как покупали оружие?

В начале XX века охотничье и спортивное оружие можно было приобрести несколькими способами:

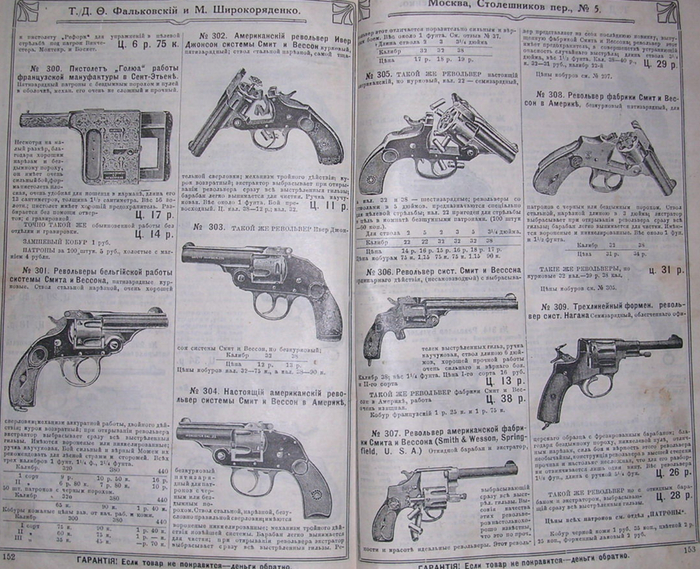

В специализированных оружейных магазинах крупных городов, например, в Москве и Санкт-Петербурге, где ассортимент включал гладкоствольные ружья, карабины, а также пистолеты.

У частных оружейников и мелких торговцев, зачастую работающих «из-под полы» или с небольшими мастерскими.

В глубинке — здесь не было отдельных оружейных лавок, но заказы собирали коммивояжёры, а оружие продавали совместно с другими товарами, например, велосипедами или швейными машинами.

Такая разветвлённая система торговли обеспечивала широкое распространение оружия по всей стране, но одновременно и усложняла контроль за его оборотом.

Причины приобретения оружия: охота, спорт и самооборона

Основная причина владения оружием в России конца XIX — начала XX века — охота. Охотничье оружие не требовало разрешений и не имело возрастных ограничений, поэтому подростки наравне с взрослыми могли ходить на промысел. Кроме того, спортивная стрельба постепенно набирала популярность — так называемая «садочная стрельба» была предшественником современного стендового спорта, где мишенями служили живые голуби.

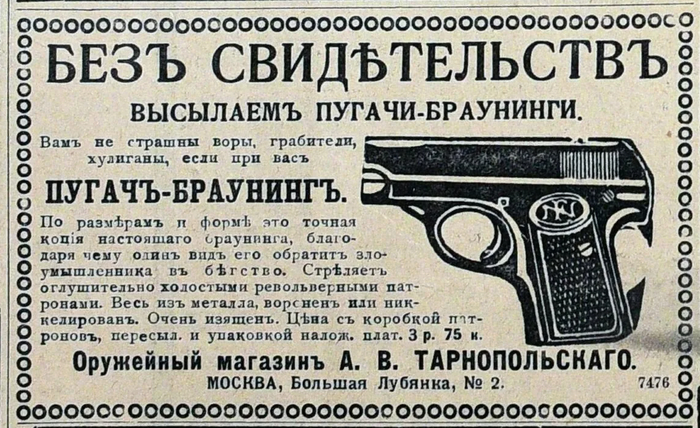

Что касается самообороны, до 1880-х годов пистолеты и револьверы свободно продавались, однако последующие террористические угрозы привели к усилению контроля за этим видом оружия.

Поворотный момент: усиление контроля после покушений

После убийства императора Александра II в 1881 году власти предприняли жёсткие меры по контролю за оружием. Александр III утвердил «Положение об усиленной охране», позволявшее губернаторам вводить ограничения на продажу и хранение огнестрельного оружия. Например, в Москве с 1885 года торговцы обязаны были вести учёт продаж, а приобретение револьверов возможно только с разрешения полиции.

К началу XX века сложилась ситуация, когда в зависимости от региона действовали разные правила: в Москве и столичных губерниях контроль был достаточно жёстким, в Приморье разрешали продажу только после согласования с властями, а в сельских районах — ещё более жёсткие ограничения.

Оружие в руках революционеров: урок 1905 года

В декабре 1905 года вооружённое восстание в Москве продемонстрировало реальную степень доступности оружия. Рабочие выходили на баррикады с охотничьими ружьями, старой военной винтовкой и даже современными самозарядными дробовиками Browning Auto-5, которые отличались высокой скорострельностью. Это событие подтолкнуло власти к усилению контроля, но гладкоствольное оружие оставалось относительно свободным.

Законодательные изменения 1905–1917 годов

В ноябре 1905 года Николай II подписал «Меморию о порядке хранения и продажи огнестрельного оружия». Этот документ разделил оружие на две категории:

Гладкоствольное — относительно свободное в обращении.

Нарезное и револьверы — требовали обязательного разрешения.

Губернаторам предоставлялось право конфисковывать оружие у лиц, признанных «неблагонадёжными». Например, в Новгородской губернии власти изымали оружие для проверки, а затем возвращали его владельцам, а в Ферганской области предпочитали не проводить массовых изъятий, признавая оружие необходимым средством для выживания.

Теневая сторона: чёрный рынок и контрабанда

Несмотря на ужесточение законов, нелегальный оборот оружия процветал. Контрабанда шла из Европы, Финляндии и других регионов. В 1906 году, к примеру, в Иркутск было доставлено два вагона с винтовками нелегально. Помимо этого, даже в официальных магазинах обнаруживались неучтённые изделия, свидетельствуя о сложности контроля.

Цены на оружие и доступность

Ценовой диапазон оружия был весьма широк. Самым доступным считалась «берданка» — винтовка, которая стоила около 11 рублей, тогда как двуствольное охотничье ружьё могло достигать цены в 450 рублей — годовой заработок рабочего. Револьверы, такие как Colt или Smith & Wesson, продавались примерно от 30 рублей. Именно благодаря относительно доступным ценам многие студенты и молодёжь могли позволить себе приобретение огнестрельного оружия.

Разрешительная система: сложность и неоднородность

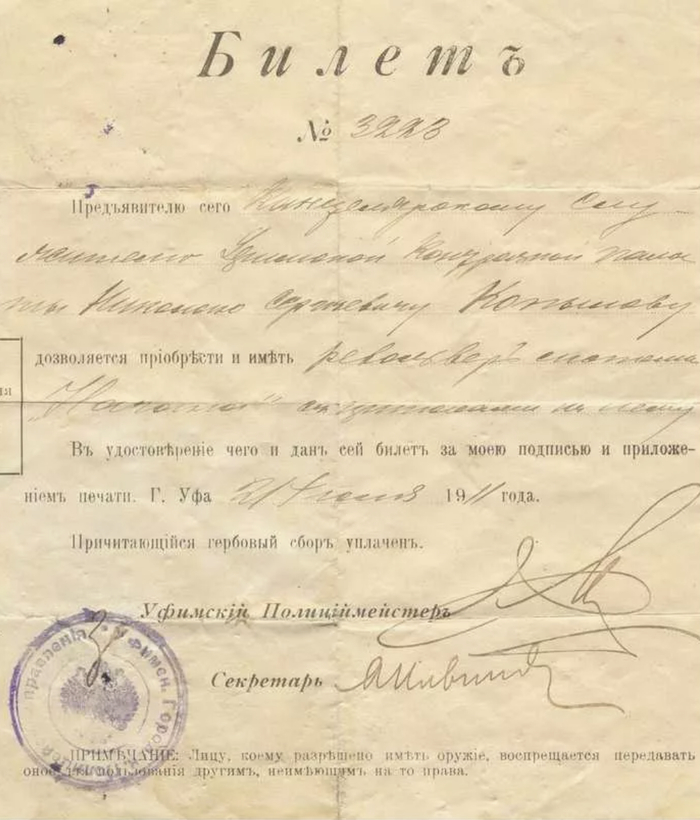

Чтобы легально приобрести нарезное оружие или револьвер, нужно было подать прошение в полицию или губернатору, объясняя причины владения, например, для охраны имущества. Однако итоговое решение зависело от мнения местных властей — в одних губерниях разрешения выдавались охотно, в других — получали отказ без объяснений.

Итог: свобода под контролем

Дореволюционная Россия не была «оружейным раем», каким её иногда представляют. Свобода владения гладкоствольным охотничьим оружием существовала, но с нарезным оружием ситуация была жёстче. Государство стремилось сохранить баланс между гражданскими правами и безопасностью, быстро реагируя на политические угрозы. Региональные особенности и неоднородность законодательства создавали сложную систему, где реальная свобода соседствовала с жёсткими ограничениями и строгим контролем.

История гражданского оружия в Российской империи — это история о поиске баланса между свободой и ответственностью, между традициями охоты и требованиями государственной безопасности. Она показывает, что даже в эпоху, когда казалось, что контроль минимален, всегда существовали механизмы регулирования и ограничения, формировавшие общественное понимание оружия и его роли в жизни общества.