Обычный двигатель бы взорвался: как инженеры решили проблему с SR71, чтобы он не развалился от ударной волны при скорости 3 Махов?

Знаете, что происходит с воздухом на скорости три тысячи километров в час? Он превращается в настоящий таран. Представьте струю воды под давлением - только вместо воды сжатый воздух, раскаленный до нескольких сот градусов. И вот этот воздушный молот должен как-то попасть в двигатель, не разнеся его вдребезги.

Любой нормальный турбореактивник просто разорвало бы изнутри. А SR-71 Blackbird спокойно резал небо быстрее пуль. Более того - советские МиГи, которые пытались его перехватить, банально не успевали разогнаться до нужной скорости.

Как же американцам удалось создать двигатель, который работал там, где по всем законам физики работать не должен?

История началась в конце пятидесятых, когда разведка остро нуждалась в самолете-невидимке. Не в смысле стелс-технологий - их тогда еще не было. Невидимке в том смысле, что его просто невозможно было бы сбить. Слишком высоко, слишком быстро.

Задачка казалась нереальной. Чтобы летать на высоте 25+ километров с тройной скоростью звука, нужен был двигатель, которого попросту не существовало.

Двигатель-оборотень

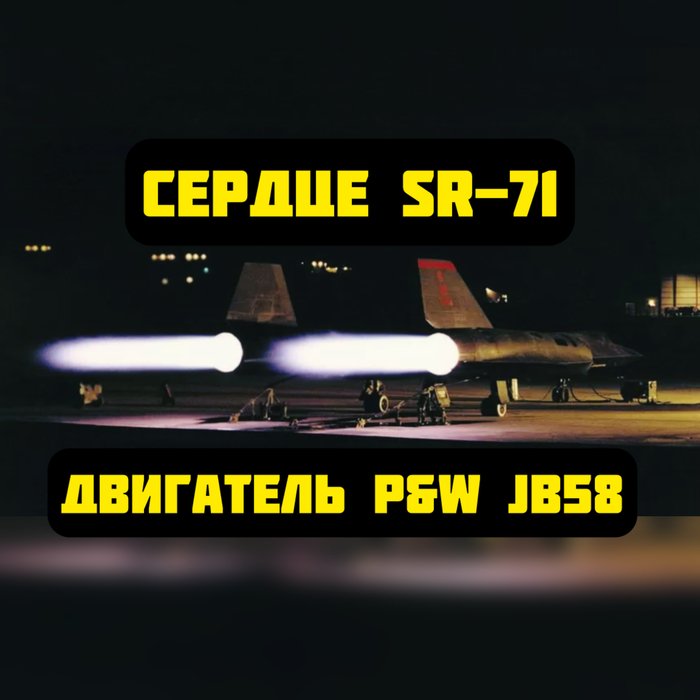

На SR-71 поставили Pratt & Whitney J58. Но это название мало что говорит о том, какой это был монстр. Каждый движок развивал 15 900 кгс тяги с форсажем - как два современных истребителя вместе взятых.

А главное - J58 был двигателем-трансформером. На малых скоростях работал как обычный турбореактивный. Но стоило разогнаться до 3 Махов, и он плавно превращался во что-то совсем другое.

Инженеры называли это "гибридным циклом". Мы с вами назовем проще - инженерное колдовство.

Когда физика говорит "нет"

Попробуйте сунуть руку в окно машины на скорости 100 км/ч. Чувствуете сопротивление воздуха? А теперь умножьте это ощущение на тридцать. И добавьте температуру паяльника.

Именно с таким потоком сталкивается турбина обычного двигателя на сверхзвуке. Воздух влетает со скоростью больше километра в секунду - компрессор просто не успевает его "переварить". Лопатки ломаются, как спички на ветру.

Келли Джонсон, главный конструктор SR-71, любил повторять своим инженерам: "На скорости больше двух Махов обычный двигатель становится гранатой с выдернутой чекой".

И что делать? Как заставить этот бешеный поток воздуха вести себя прилично?

Хитрый нос, который все решил

Решение пришло неожиданное - подвижный конус в воздухозаборнике. Такой металлический нос, который мог двигаться взад-вперед прямо в полете.

Когда SR-71 набирал скорость, этот конус постепенно втягивался внутрь. И вместо одной убийственной ударной волны получалось несколько маленьких, послушных. Воздух как бы "ступеньками" замедлялся и остывал, прежде чем попасть в турбину.

Но тут была загвоздка. Ошибка в положении конуса всего на сантиметр - и бабах! "Анстарт", как это называли пилоты. Резкий хлопок, самолет трясет, двигатель глохнет. А ты летишь над Сибирью на высоте 25 километров...

Поэтому систему автоматизировали до предела. Электроника корректировала положение конуса тридцать раз в секунду. По тем временам это была просто фантастика.

Когда турбина превращается в украшение

А дальше происходило настоящее чудо. На крейсерской скорости до 80% тяги создавал не двигатель, а сам воздухозаборник!

Турбина продолжала крутиться, топливо горело в камере сгорания. Но основную работу делала геометрия воздушных каналов. Разогретый и сжатый воздух расширялся в сопле, создавая реактивную тяги.

По сути, на максимальной скорости SR-71 летал на прямоточных воздушно-реактивных двигателях. Турбина была нужна только для разгона - дальше работала чистая физика.

Прожорливый красавец

Есть у J58 одна особенность, которая сначала казалась проблемой. На малых скоростях он жрал топливо как не в себя. В шесть раз больше, чем на крейсерском режиме.

Blackbird взлетал с полупустыми баками - иначе он просто не смог бы оторваться от земли. Через полчаса после взлета обязательная встреча с танкером KC-135Q. Заправка специальным топливом JP-7, которое не воспламенялось даже от сигареты.

И только после дозаправки SR-71 летел к цели - на высоту более 25 000 метров со скоростью 3200+ км/ч. Там, где его двигатели работали как часы.

Титановое сердце в космическом холоде

Рабочая температура? 540°С снаружи корпуса, тысяча градусов внутри. Обычная сталь бы просто потекла как воск.

Пришлось делать весь самолет из титана. 92% конструкции - титановые сплавы. А титан в 1960-е был дороже золота и обрабатывался с большим трудом.

Забавная деталь: ЦРУ закупало этот титан в СССР через подставные фирмы. Получается, что Советы сами поставляли материал для самолета-шпиона, который потом будет фотографировать их секретные объекты.

При сборке учитывали тепловое расширение металла. "Холодный" двигатель имел зазоры в несколько миллиметров между деталями. При нагреве до рабочей температуры все становилось на свои места.

Электронные мозги из шестидесятых

Чтобы управлять всем этим хозяйством, потребовался бортовой компьютер. В 1960-е! Аналоговая вычислительная машина размером с холодильник.

Она постоянно отслеживала:

скорость и высоту;

температуру воздуха и двигателей;

положение ручки газа;

состояние воздушного потока.

И мгновенно подстраивала работу двигателя. В восьмидесятые аналоговую электронику сменила цифровая - для военной авиации это был прорыв.

Конец эпохи

SR-71 ушел на покой в 1990 году. Ненадолго возвращался в строй в середине девяностых, но окончательно завершил службу 9 октября 1999 года, когда NASA закрыла испытательную программу.

Многие технологии J58 засекречены до сих пор. Современные военные самолеты используют решения, впервые опробованные на "Дрозде": управляемые воздухозаборники, адаптивные системы охлаждения, автоматическую настройку режимов работы.

J58 не просто толкал самолет вперед - он был его умным сердцем. SR-71 стал легендой не из-за скорости, а из-за невероятной точности инженерной мысли. Люди создали машину, которая летала на самой грани возможного, превращая физические законы из препятствий в инструменты.

А как думаете - сможет ли кто-нибудь сегодня повторить этот подвиг шестидесятилетней давности, или секреты J58 навсегда останутся тайной за семью печатями?

Источник: Авиаобзор | Артём Гилямов