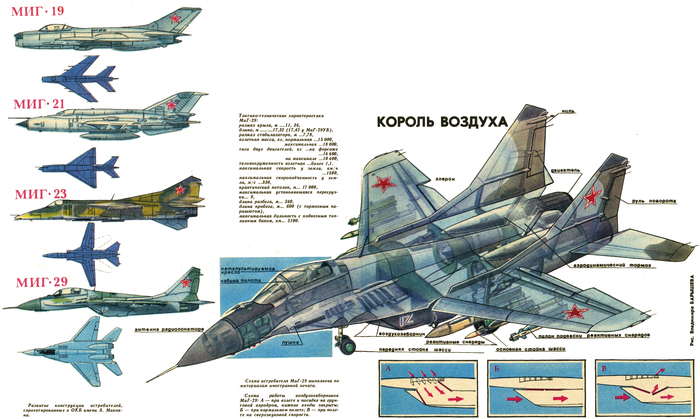

МиГ-19

В конце июля 1950 года на совещании «в верхах» была поднята тема дальнейшего развития истребительной авиации. По результатам обсуждения было решено разрабатывать два новых самолета: двухдвигательный всепогодный перехватчик с радиолокационной станцией, коим впоследствии стал Як-25, и двухдвигательный маневренный истребитель, позже получивший название МиГ-19. МиГ-19 стал в определенной мере знаковой машиной для отечественной авиационной промышленности. Это был первый советский сверхзвуковой самолет, строившийся серийно. Кроме того, этот истребитель стал последним самолетом марки «МиГ», оснащавшимся стреловидным крылом.

Разработка перспективного двухдвигательного фронтового истребителя была поручена ОКБ-155, которым руководили А.И. Микоян и М.И. Гуревич. Работы по новому проекту стартовали в середине 1951 года. К этому времени заказчик в лице министерства обороны определился с требованиями к новому истребителю. Самолет с нормальным полетным весом не более 7 т должен был развивать скорость до 1220 км/ч (на высоте 5000 м), подниматься на высоту до 13 км и летать на дальность до 3500 или 2100 км (с подвесными баками и без). В качестве вооружения предлагались три автоматические пушки калибра 30 мм. Рассматривалась возможность использования неуправляемых ракет.

На первых этапах проекта специалисты занимались изучением различных аспектов развития авиационной техники и формированием облика нового истребителя. К концу 51-го были определены основные черты будущего МиГ-19, что позволило начать строительство первого прототипа. Для отработки некоторых предложений планировалось использовать самолет с условным обозначением СМ-1 или И-340. Для упрощения и ускорения работ его построили на базе существующего МиГ-17Ф.

СМ-1 представлял собой переработанный вариант базового МиГ-17. Внешне новый самолет отличался от предшественника более широкой хвостовой частью фюзеляжа, где располагались два турбореактивных двигателя АМ-5. 19 апреля 1952 года летчик-испытатель К.К. Коккинаки впервые поднял новый самолет в воздух. Испытания показали, что опытный СМ-1 имеет недостаточные характеристики. Для выполнения требований заказчика самолет требовалось серьезно доработать. Все это привело к появлению нового прототипа СМ-2.

Истребитель СМ-2 можно считать как доработанным вариантом СМ-1, так и дальнейшим развитием МиГ-17. Самолет получил новое крыло стреловидностью 55° по линии ¼ хорд, две 37-мм пушки Н-37 и набор другого оборудования. Во избежание попадания пороховых газов в воздухозаборник пушки поместили в корневой части крыла. В 1952 году построили два прототипа под обозначениями СМ-2/1 и СМ-2/2, первые полеты которых состоялись 24 мая и 28 сентября соответственно.

Испытания двух СМ-2 подтвердили недостаточную мощность двигателей АМ-5, которые даже в паре не могли обеспечить самолету требуемые характеристики. По этой причине в августе 1953 года авиационная промышленность получила приказ строить новый самолет с использованием перспективного турбореактивного двигателя АМ-9, оснащенного форсажной камерой. Новый двигатель имел схожие габариты с АМ-5, что позволило обойтись без массы исследовательских и конструкторских работ, связанных с серьезным изменением конструкции самолета. Очередной прототип, на этот раз оснащенный двигателями АМ-9, получил обозначение СМ-9.

Уже до конца 1953 года были построены три самолета СМ-9. Первый полет самолета СМ-9/1 (переделанный СМ-2/1) состоялся 5 января 1954 года под управлением летчика Г.А. Седова. Во втором полете опытный СМ-9/1 впервые превысил скорость звука. В полете на высоте около 8000 м самолет развил скорость М=1,25. В следующих полетах удалось достичь скоростей порядка М=1,44, однако для этого пришлось лететь с некоторым снижением. В ходе испытаний опытных СМ-9 удалось выявить некоторые недостатки, которые вскоре были ликвидированы.

30 августа 1954 года прототип СМ-9/1 передали в НИИ ВВС для проведения Государственных испытаний. Облет машины проводили восемь летчиков из НИИ ВВС, 4-го научно-исследовательского полигона и строевых частей. По некоторым данным, к моменту начала Госиспытаний самолет все еще имел некоторые проблемы, из-за которых проверка постоянно прерывалась. Кроме того, Государственные испытания прошли по укороченной программе без проверки подвесного вооружения и некоторых режимов полета.

Второй опытный самолет СМ-9 был изготовлен путем переоборудования машины СМ-2/2 с установкой набора новых агрегатов. Одним из главных отличий этой машины был цельноповоротный стабилизатор, который в дальнейшем почти без изменений перешел серийным истребителям. СМ-9/2 впервые полетел 16 сентября 1954 года (летчик Г.А. Седов) и испытывался до начала мая следующего года. 31 сентября 55-го его передали в НИИ ВВС.

Все доработки, коррективы и т.д., внесенные в проект в ходе испытаний и доводки, были реализованы в эталонном прототипе серийной техники под названием СМ-9/3. Первый полет этого истребителя состоялся 27 ноября 1955 года. Пилотировал машину К.К. Коккинаки.

Истребитель МиГ-19, конструкция которого соответствовала последнему прототипу СМ-9/3, был построен по нормальной аэродинамической схеме и являлся среднепланом со стреловидным крылом и цельноповоротным горизонтальным оперением. Как и многие другие истребители своего времени, МиГ-19 имел лобовой воздухозаборник с центральным телом и острыми кромками.

Фюзеляж самолета длиной 12,54 м (без ПВД) имел стандартную для такой техники компоновку. В лобовой части имелся воздухозаборник с вертикальной перегородкой, разделяющей воздушный поток и перенаправляющей его в воздушные каналы двух двигателей. В носовой части фюзеляжа располагалась одноместная кабина пилота. Среднюю часть фюзеляжа отдали под топливные баки и различное оборудование, а в хвостовой поместили два двигателя РД-9Б (серийное обозначение АМ-9).

Самолет оснащался крылом размахом 9 м стреловидностью 55° по линии ¼ хорд. Площадь крыла составляла 25 кв. м. В центроплане использовался профиль ЦАГИ С-12С, в консолях – ЦАГИ СР-7С. В хвостовой части фюзеляжа монтировался киль стреловидностью 57° 30’ площадью 4,17 кв. м. На нижней части киля располагался стабилизатор стреловидностью 55°. Для управления по рысканью в хвостовом оперении имелся руль направления, управление по тангажу предполагалось осуществлять при помощи цельноповоротного стабилизатора. В хвостовой части имелись подфюзеляжный гребень и два тормозных щитка.

Пустой самолет МиГ-19 весил 5,3 т. С 1700 кг топлива и боекомплектом нормальный взлетный вес составлял 7500 кг. Максимальный – 8500 кг. Полезная нагрузка самолета составляла 500 кг.

Встроенное вооружение истребителя МиГ-19 состояло из трех автоматических пушек НР-23 калибра 23 мм. Два орудия находились в корневой части крыла, третья – в носу фюзеляжа. Боекомплект составлял по 70 снарядов на пушку. Скорострельность каждого орудия – 900 выстрелов в минуту. При необходимости МиГ-19 первой модификации мог нести неуправляемые ракеты АСР-57 и свободнопадающие бомбы калибра до 250 кг.

Для наведения оружия самолет оснащался автоматическим прицелом АСП-5Н, сопряженным с радиодальномером СРД-1. Также в состав бортового оборудования входил автоматический радиокомпас, УКВ-радиостанция, станция предупреждения об облучении, радиоответчик и другая аппаратура.

МиГ-19 оснащался двумя турбореактивными двигателями РД-9Б тягой 2600 кгс каждый. На форсаже тяга возрастала до 3250 кгс. Характеристики двигателя позволяли подниматься на высоту до 16 км и использовать форсаж на немногим меньших высотах. Внутри фюзеляжа имелись четыре топливных бака. При необходимости самолет мог нести два подвесных бака емкостью 400 или 760 литров.

У земли истребитель МиГ-19 мог развивать скорость до 1100-1150 км/ч. На высоте удавалось разогнаться до 1400 км/ч. Крейсерская скорость была установлена на уровне 950 км/ч. Практический потолок достигал 17,2 км. С внутренним запасом топлива дальность полета равнялась 1400 км, при использовании двух 760-литровых подвесных баков этот параметр увеличивался на 800 км.

Государственные испытания прототипа СМ-9/1 завершились в марте 1955 года, однако еще в феврале 54-го вышло постановление Совмина о начале серийного производства новых самолетов. Серийные машины получили новое обозначение – МиГ-19. Приказ освоить производство получили заводы №21 (г. Горький) и №153 (г. Новосибирск). Развертывать серийное строительство новой техники пришлось в спешке. В результате первые серийные самолеты были переданы заказчику в начале весны 1955 года, а уже в июле истребители нового типа приняли участие в воздушном параде.

Производство истребителей МиГ-19 продолжалось до 1960 года, после чего заводы начали выпуск более новых МиГ-21 (завод №21) и Су-9 (завод №153). За несколько лет два завода построили 2069 самолетов нескольких модификаций. Большинство этих машин собрал горьковский завод: более 1300 единиц.

Завершив все необходимые испытания самолетов СМ-2 и СМ-9, сотрудники ОКБ-155 занялись обновлением и улучшением нового истребителя. В рамках проекта МиГ-19 были разработаны и построены два с половиной десятка прототипов, отличавшихся составом оборудования и вооружения, а также предполагаемой тактической ролью. Эта техника как строилась заново, так и изготавливалась переоборудованием имеющихся самолетов. Прототипы с индексами «СМ» использовались для отработки новых элементов конструкции, проверки нового вооружения, систем и т.д.

Истребители МиГ-19 в базовой конфигурации выпускались до 1956 года, после чего их стали заменять техникой новых модификаций. Выпускались и поставлялись войскам истребители следующих типов:

- МиГ-19П. Всепогодный перехватчик противовоздушной обороны, оснащенный бортовой радиолокационной станцией. На самолетах первых серий устанавливалась РЛС РП-1 «Изумруд», на поздних – РП-5. В зависимости от характеристик цели дальность обнаружения достигала 15 км. Антенна РЛС располагалась в специальном обтекателе над воздухозаборником. В 1956-58 годах завод №21 построил 433 перехватчика с РЛС;

- МиГ-19ПГ. Доработанный вариант МиГ-19ПГ, получивший комплекс наведения ракет «Горизонт-1». Это оборудование позволяло использовать ракеты «воздух-воздух» Р-3С;

- МиГ-19Р. Разведчик, оснащенный фотокамерами АФА-39 и новым двигателем типа РД-9БФ-1. Выпускался в Горьком малой серией;

- МиГ-19С. Фронтовой истребитель с незначительно доработанной конструкцией планера. Оснащался пушками НР-30. Выпуск самолетов этой модификации продолжался с 1956 по 1957 годы;

- МиГ-19СВ. Высотный вариант самолета МиГ-19С. Оснащался двигателями РД-9БФ большей мощности, нес только две пушки и не комплектовался радиовысотомером РВ-2. Часть истребителей этого типа была построена, остальные – переоборудованы из серийных МиГ-19С;

- МиГ-19ПМ. Последний серийный вариант самолета. Вооружался ракетами РС-2У, однако лишился пушек. С 1956 по 1960 годы завод №21 построил 369 таких машин;

- МиГ-19ПМЛ. Перехватчик, оснащенный комплексом «Лазурь», обеспечивавшим наведение на цель по командам с земли;

- МиГ-19Ф. Упрощенный экспортный вариант, поставлявшийся в Индонезию.

Определенный интерес представляют два проекта техники на базе истребителя, разработанные под руководством С.М. Алексеева в 1958 году:

- МиГ-19БР. Беспилотный тактический разведчик с набором фотоаппаратуры;

- МиГ-19БМ. Радиоуправляемая мишень для подготовки расчетов зенитных комплексов. После списания часть самолетов МиГ-19 переделывалась в мишени.

В 1958 году Советский Союз передал Китаю лицензию на строительство истребителей МиГ-19. Первые 20 самолетов, получивших новое обозначение J-6, были собраны из комплектующих советского производства. Далее техника производилась Китаем самостоятельно. За несколько десятилетий китайские инженеры разработали ряд модификаций лицензионного истребителя.

В 1958 году производство МиГ-19 освоило чехословацкое предприятие Aero Vodochody. До 1962 года в Чехословакии строились истребители S-105 (МиГ-19С) и S-106 (МиГ-19ПМ).

Другие страны покупали только готовую технику и не осваивали ее производство. МиГ-19 различных модификаций поставлялись в Албанию, Афганистан, Бангладеш, Египет, Польшу, Румынию, Сомали, Судан и другие страны.

За несколько лет два завода построили более двух тысяч самолетов МиГ-19 всех модификаций. Этой техники хватило для оснащения почти 60 авиационных полков. Подразделения, оснащенные МиГ-19, несли службу вдоль почти всех границ СССР. Кроме того, в конце пятидесятых такую технику получили два авиаполка Группы советских войск в Германии (ГСВГ).

Вскоре после начала эксплуатации истребители МиГ-19 стали использоваться для перехвата нарушителей воздушного пространства СССР. Уже в 1956 году истребители этого типа впервые были подняты для перехвата американских высотных разведчиков. К сожалению, в течение нескольких первых лет большинство подобных попыток перехвата завершалось неудачей: разница в высоте полета не позволяла советским истребителям сбить нарушителя. Регулярные попытки перехвата разведчиков потенциального противника прекратились летом 1960 года, и в этом есть большая заслуга самолетов МиГ-19.

Так, 1 мая над Уралом был сбит самолет U-2 летчика Ф.Г. Пауэрса. Разведчик был уничтожен ракетой комплекса С-75. Еще одна ракета по ошибке поразила МиГ-19 летчика С. Сафронова, пытавшегося выполнить перехват. Советский пилот погиб. 20 мая пара МиГ-19 из «немецкого» подразделения перехватила и заставила сесть американский разведчик RB-47. Еще одна машина такого типа была сбита 1 июля в районе Кольского полуострова. Это был первый уничтоженный самолет противника, записанный на счет МиГ-19. После этого количество пролетов разведывательных самолетов США над советской территорией резко сократилось.

Любопытный инцидент произошел 10 марта 1964 года во время учений ГСВГ около города Магдебург. Во время маневров американский разведчик RB-66B попытался прорваться к нужному объекту, воспользовавшись занятостью ВВС ГДР и СССР. Тем не менее, капитан Ф.М. Зиновьев из 33-го истребительного авиаполка, управлявший МиГ-19С, успел перехватить самолет-разведчик и обстрелять его из пушек. Вскоре на нарушителя навели два МиГ-19 из 35-го иап. У одного из самолетов отказали пушки, а второй успешно атаковал нарушителя неуправляемыми ракетами и пушками. Разведчик был сбит.

Эксплуатация истребителей МиГ-19 в военно-воздушных силах Советского Союза продолжалась до начала семидесятых годов, после чего устаревшую технику начали заменять новой. Для замены МиГ-19 строились перехватчики Су-15 и МиГ-25. Тем не менее, в некоторых подразделениях такая техника оставалась в строю до конца восьмидесятых годов. В ряде зарубежных стран эксплуатация устаревших истребителей продолжалась дольше. К примеру, в 2014 году в КНДР произошло три крушения самолетов МиГ-19, после чего было принято решение временно приостановить использование таких истребителей.

Большая часть истребителей МиГ-19 была списана после выработки ресурса и утилизирована. Некоторым самолетом повезло больше – они стали музейными экспонатами или памятниками.

Тактико-технические характеристики МиГ-19

- Первый полёт: 24 мая 1952 года (СМ-2/1), 5 января 1954 года (СМ-9/1)

- Начало эксплуатации: 1955 год

- Конец эксплуатации: 1989 год

- Единиц произведено: ~ 6 500

Экипаж.

- 1 пилот

Размеры.

- Длина: 12,54 м

- Длина с трубкой Пито: 14,64 м

- Размах крыла: 9,0 м

- Высота: 3,885 м

- Площадь крыла: 25,16 м²

- Угол стреловидности по линии 1/4 хорд: 55°

- Нагрузка на крыло: 296 кг/м²

- Коэффициент удлинения крыла: 3,24

- Коэффициент сужения крыла: 3,04

- Профиль крыла: ЦАГИ С-12С у корня крыла, ЦАГИ СР-7С — законцовки

- База шасси: 4,398 м

- Колея шасси: 4,156 м

Вес.

- Масса пустого: 5172–5447 кг (по разным источникам)

- Нормальная взлётная масса: 7560 кг

- Максимальная взлётная масса: 8832 кг

- Масса топлива во внутренних баках: 1800 кг (+996 кг в ПТБ)

- Объём топливных баков: 2170 л (+2 × 760 л в ПТБ)

Двигатель.

- 2 × ТРДФ РД-9Б

- Бесфорсажная тяга: 2 × 2600 кгс (25,5 кН)

- Форсажная тяга: 2 × 3250 кгс (31,9 кН)

- Тяговооружённость: 0,86 (на форсаже)

Скорость МиГ-19

- Максимально допустимая скорость: М=1,6

- Максимальная скорость: 1452 км/ч на 10000 м

- Посадочная скорость: 235 км/ч

- Время набора высоты: 10000 м за 1,1 мин.; 15000 м за 2,6 мин.

Скорость отрыва.

- 280–305 км/ч

- Длина разбега: 900 м с ПТБ; на форсаже 515 м без ПТБ

- Длина пробега: 890 м; с парашютом 610 м

Дальность полета.

- Практическая дальность: 1400 км / 2200 км с ПТБ

- Продолжительность полёта: 1 ч. 43 мин. / 2 ч. 38 мин. с ПТБ

Практический потолок.

- 15 600 м

- на форсаже: 17 500 м — 17 900 м

Максимальная эксплуатационная перегрузка: +8,0 ед.; с ПТБ: +5,0 ед.

Вооружение.

- Стрелково-пушечное: 3 × 30 мм пушки НР-30 с 201 патроном

- Точки подвески: 2–4

- Управляемые ракеты: до 4 × РС-2У у МиГ-19ПМ

- Неуправляемые ракеты: 2–4 × блока по 16–32 ракеты

- Бомбы: 2 × от 50 кг до 250 кг бомб.

Истребители МиГ-19 болгарских военно-воздушных сил

Поставки истребителей МиГ-19 были начаты в Болгарию в 1956-м году. В первой партии, переданной в 1956-м году было 60 истребителей МиГ-19С. В 1957-м году была передана вторая партия, в составе 12 истребителей МиГ-19П, а в 1959-м - третья в составе 12 МиГ-19ПМ. В 1966-м году было получено 8 истребителей МиГ-19П из Польши. Самолёты состояли на вооружении двух истребительных полков ВВС Болгарии: 11-го (аэродром Габровница) и 21-го (аэродром Узунджово). Истребители МиГ-19 эксплуатировались болгарскими авиаторами до 1975-го года (в 1971-1975-м гг. полки, эксплуатировавшие МиГ-19 были перевооружены на МиГ-21 и МиГ-23).

Монумент землякам - летчикам Героям Советского Союза в Харцызске

Монумент землякам - летчикам Героям Советского Союза В.Комендату, П. Лихолетову, В. Максименко, Н.Павленко, В. Шалимова, Е. Алехновичу, Д. Осыке. сооружён в 1980 году в честь 35-летия победы. Торжественное открытие состоялось в канун Дня Победы 8 мая.

Первоначально самолёт должен был стоять на постаменте. Однако при обсуждении проекта членам комиссии такой вариант не понравился, по причине " отсутствия динамики и стремительности полета". В итоге конструкторы трубного завода нашли удачное решение - боевая машина установлена на стальных трубах диаметром - 530, 830 и 1200 мм, вмонтированных в железобетонное основание и символизирующих след от реактивного самолёта.

Так и летит по сегодняшний день Харцызские МиГ - 19 на семнадцати метровой высоте.

Возводили памятник сотрудники СУ "Промстрой - 2", специалисты трубного завода, а также трудящиеся ЗЭМЗа и комбината коммунальных предприятий. Авторы проекта - архитекторы А. Кравченко и А. Коваленко.

МИГ-19, город атомщиков Полярные Зори

Памятник истребителю-перехватчику МиГ-19С в г. Полярные Зори.

До 2002 года памятник находился в соседнем авиагарнизоне Африканда, где с 30-х годов базировались авиаполки ВВС. После расформирования в 2001 году 63-го ГИАП, поселок оказался в полуразрушенном состоянии и памятник был перевезен в Полярные Зори с целью сохранения от разрушения.

Использовался ли воздушный таран после окончания второй мировой войны?

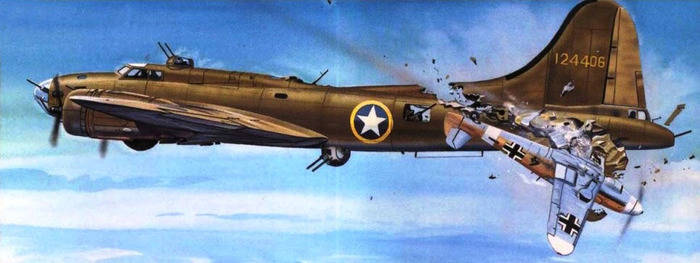

Воздушный таран - один из самых опасных приёмов ведения воздушного боя. Зачастую он становится смертельным для обоих пилотов.

Во время Великой Отечественной войны советские лётчики совершили более 600 таранов. Более 2/3 из них приходится на 1941-1942 годы - самый тяжёлый период войны. В то время в части люфтваффе был даже разослан циркуляр, запрещавший приближаться к советским самолётам ближе чем на 100 м во избежание тарана.

Кроме советского союза, во второй мировой войне, приём воздушного тарана также использовали: Великобритания, Греция, Югославия, конечно же Япония, Германия и даже США.

Но остался ли актуален данный приём после окончания войны? Ниже разберем самые известные случаи.

Успешные попытки тарана

28 ноября 1973 года - Инцидент с иранским RF-4C Phantom II

Системы ПВО зафиксировали очередное нарушение государственной границы со стороны Ирана.

Для перехвата цели в воздух оперативно были подняты два самолёта 15-го корпуса ПВО, а для их подстраховки с аэродрома Вазиани был поднят МиГ 21СМ 34-й воздушной армии ЗакВО, пилотируемый капитаном Елисеевым. Пункт наведения, просчитав, что истребитель Елисеева ближе к цели, отдал приказ: «Цель уничтожить!»

Это можно было сделать двумя способами: на вооружении МиГ 21СМ были четыре управляемые ракеты класса «воздух–воздух» средней дальности Р 3Р и встроенная пушка ГШ 23Л – боекомплект 200 снарядов.

«Пуск первый!» – доложил Елисеев, сделав первый парный залп. Дальше тишина. Спустя время последовал новый доклад: «Пуск второй!» Пошла вторая пара Р 3Р. И вновь тишина: промах.

Затем капитан получает приказ с земли: идти на таран, хладнокровно ответив «Есть на таран!» После чего с экранов радаров и исчезли отметки обоих самолётов. Почти официально считается, что капитан крылом своего МиГа срубил хвостовое оперение «Фантома», хотя бывшие в тот день на КП офицеры твёрдо уверены: Елисеев ударил нарушителя не крылом, а всем корпусом, после чего МиГ 21 взорвался в воздухе.

До сих пор непонятно, почему лётчик не воспользовался пушкой своего самолёта. По одной из версий, он всё же пытался стрелять, но после первой очереди пушку заклинило. За что якобы потом были посажены техники самолёта и эскадрильи, а также все, кто отвечал за вооружение. Однако никаких подтверждений этого нет.

Пилотировавшие «Фантом» майор иранских ВВС Шокухния и полковник ВВС США Джон Саундерс катапультировались и были задержаны пограничниками, а спустя 16 дней переданы иранской стороне. Капитан Геннадий Елисеев погиб. Через 12 дней ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

18 Июля 1981 года - Инцидент с аргентинским CL-44

Транспортный самолёт CL-44 авиакомпании Transporte Aéreo Rioplatense, Аргентина, возвращавшийся из транспортного рейса по маршруту Тель-Авив—Тегеран, вторгся в воздушное пространство СССР.

На перехват нарушителя были подняты четыре Су-15ТМ, однако из-за нерешительности и неквалифицированных действий командования перехватчики преждевременно израсходовали горючее и были вынуждены вернуться на базу.

Тогда на цель был наведён аналогичный самолёт, пилотируемый Валентином Куляпиным, вооружённый ракетами «воздух-воздух» средней дальности Р-98М с заданием посадить нарушителя. Пытаясь выполнить приказ, перехватчик приблизился к цели, что сделало невозможным применение ракет, в то время как нарушитель приближался к границе воздушного пространства СССР.

Куляпин принял решение таранить CL-44, и со второй попытки смог ударить килем и фюзеляжем своего самолёта по стабилизатору нарушителя снизу. В то же время, некоторые западные авиационные эксперты предполагают, что столкновение было случайным, а история с тараном была изобретена позже для самооправдания советским пилотом.

Транспортный самолёт потерял управление и упал в нескольких километрах от границы; находившиеся на борту 4 члена экипажа, включая подданного Великобритании, погибли. Самолёт Куляпина также был критически повреждён, однако сам он успешно катапультировался и после был награждён орденом Красного Знамени.

Неудачные попытки тарана

1 мая 1960 года - Инцидент с U-2

Американский самолет-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом (Francis Powers), нарушил воздушное пространство СССР на высоте выше 21 км.

Для его перехвата с находящегося неподалеку от Свердловска аэродрома Кольцово были подняты два истребителя Су-9, практический потолок полета которых составлял лишь 20 километров. Из-за того, что самолеты перегонялись с Новосибирского авиазавода к месту службы, у них не было ракетного оружия, а у летчиков высотного снаряжения. Поэтому пилотам было приказано уничтожить американский самолет-разведчик тараном.

Однако из-за ошибочных данных службы наведения летчики не смогли выполнить приказ. Один пилот не увидел цель вообще, а у второго при повторном наведении на цель команда отключить форсаж была подана преждевременно. Из-за этого истребитель потерял высоту.

Позже самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса С-75. Также одной из ракет, выпущенной из ЗРК С-75 по самолёту Пауэрса, был сбит самолёт Сергея Сафронова МиГ-19 на высоте 11 000 м, лётчик погиб, хотя и катапультировался. Американский летчик Пауэрс приземлился недалеко от уральской деревушки, где его и взяли в плен местные жители.

11 сентября 2001 года - Рейс 93 United Airlines

Пассажирский авиарейс, который оказался захвачен в процессе совершения терактов 11 сентября 2001 года. Он стал четвёртым самолётом, задействованным в теракте, но не долетел до цели.

25-летняя Хизер Пенни (Heather Penney) была старшим лейтенантом, офицером по обучению в 121-й истребительной эскадрилье Национальной гвардии. Она летала и обучала курсантов на реактивном F-16C.

В то время как командование получило известие о втором самолете протаранившем всемирный торговый центр, а также о нанесении удара по Пентагону, стало известно о том, что четвертый захваченный авиалайнер, направился в Вашингтон.

Пенни и ее ведомый , полковник Марк Сассвиль , взлетели на своих F-16, для перехвата данного самолёта, однако так, как это были подготовленные для учебных целей истребители, на на них не было никакого вооружения. И Пенни получила приказ атаковать самолёт тараном.

Пилоты долетели до предполагаемого места пересечения с захваченным авиалайнером, однако не смогли его обнаружить, потратив значительную часть топлива, они были вынуждены вернуться на базу, позднее узнав, что самолет разбился, пассажиры предприняли попытку отбить самолёт у террористов и даже смогли проникнуть в кабину, но в ходе этой попытки лайнер рухнул на землю. Все находящиеся на борту 44 пассажира и членов экипажа погибли.