Эсминцы Японии. Часть пятая. В тени старших братьев

Статья скучная, но маленькие миноносцы 2-го класса обойти вниманием нельзя.

Несмотря на то, уже поговорили обо всех кораблях класса «флотский эсминец» Японского Императорского флота периода ВМВ, оставить без внимания корабли типа «эсминец 2-го класса» (миноносец) без внимания было бы неверно. Они составляли довольно важную часть японских кораблестроительных программ того времени, снимали с «больших» собратьев часть задач, а их служба была порой не менее (если не более) напряженной.

Линия развития эсминцев второго класса (фактически миноносцев) в Японии со времен Первой мировой войны шла параллельно «большим» эсминцам. Причем, как и в Германии, это были именно миноносцы, то есть корабли для торпедных атак, а не эскортные суда, которые развивались совершенно отдельно.

О кораблях типов Моми и Вакатаке, которые были «уменьшенными» Минеказе, уже был разговор. Корабли типа Вакатаке стали последними в японском флоте кораблями, официально именовавшимися эсминцами 2-го класса – далее все торпедные корабли этого класса именовались миноносцами.

«Двойниками» эсминцев типа Фубуки стали 4 миноносца типа Тидори (более известные как тип Томодзуру по «нашумевшему» своей катастрофой систершипу), вступившие в строй в 1933-1934 годах. При крайне малом водоизмещении (535 тонн) они несли 127-мм артиллерию в башнях (одноорудийная на носу, двухорудийная на корме) и два двухтрубных ТА, правда, только 533-мм. Слабые машины мощностью всего в 11 000 л.с. позволяли достичь только 30 узлов. Корабли оказались переоблегченными, с большим верхним весом и малой остойчивостью, и после того, как Томодзуру 12 марта 1934 года в шквал перевернулся вверх килем, правда, не утонув, японцы стали срочно перестраивать свои эсминцы и миноносцы.

В результате следующая серия миноносцев типа Отори (8 единиц), вступившая в строй в 1936-1937 годах, уже несла артиллерию в щитовых установках, а не в закрытых башнях, причем это были более старые 120/45-мм орудия. Водоизмещение при этом выросло до 840 тонн, а для сохранения той же скорости мощность силовой установки пришлось увеличить до 19 000 л.с. Торпедное вооружение тоже сократилось, теперь это был один трехтрубный 533-мм ТА, но с закрытым постом управления.

После этого строительство миноносцев для японского флота на несколько лет прекратилось, и возродились они только во время войны. С 1943 по 1945 год была построена большая серия эскортных миноносцев типа Мацу (18 единиц). Эти корабли имели упрощенную и удешевленную конструкцию и уже не предназначались для эскадренных действий, поэтому их скорость была снижена до 28 узлов при 19 000 л.с и вполне приличном стандартном водоизмещении в 1260 тонн. Корабли несли три новых 127/40-мм универсальных орудия в одно- и двухорудийной полузакрытых установках, мощную МЗА (24 25-мм ствола) и один четырехтрубный 610-мм торпедный аппарат.

Дальнейшим развитием этой серии стали корабли типа Татибана, отличавшиеся лишь формой надстройки, транцевой кормой и увеличенным на 30 тонн водоизмещением. Планировалась постройка свыше сотни единиц, но заложено было 23 корабля, а в строй до конца войны введено только 14.

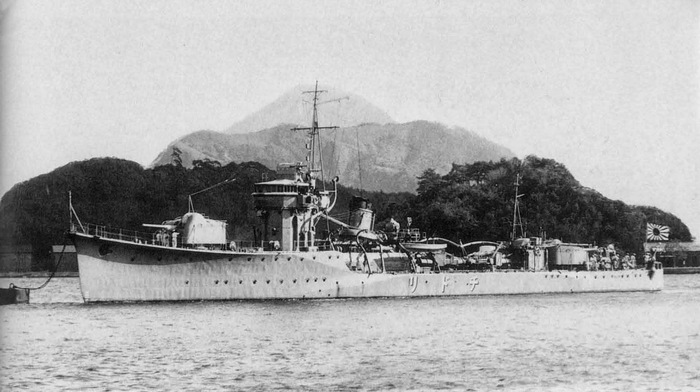

Тип Chidori.

Водоизмещение стандартное 535 т, полное 737 т.

Длина 82 м (79 м по в/л). Ширина 7,4 м. Осадка 2,5 м.

Механизмы: 2 котла Кампон, 2 ТЗА.

Мощность и скорость: 11000 л.с., 30 узлов. Запас топлива: 150 тонн.

Дальность плавания 9000 миль (10 узлов).

Артиллерия: три 127-мм (1×2, 1×1), один 40-мм автомат.

Торпеды: четыре 533-мм (2×2).

Экипаж 113 человек.

Первые японские корабли, построенные в соответствии с требованиями Лондонского морского соглашения к классу 600-тонных миноносцев. Четыре единицы (№№ 1-4) заказаны по программе 1931 г. Как и все японские проекты того периода, имели максимально возможную огневую мощь при минимально возможных размерах. Вооружение первоначально состояло из трех 127-мм 50-калиберных орудий в спаренной и одиночной установках (таких же, как на Хацухару), 40-мм автомата Викерс, а также двух спаренных 610-мм торпедных аппаратов.

Эти миноносцы выглядели весьма грозно и значительно превосходили французские и итальянские проекты, разработанные по условиям того же договора. По вооружению они могли сравниться даже с некоторыми эсминцами. Но проблемы с верхним весом оказались поистине неразрешимыми. На вооружение приходилось 22,7% водоизмещения, и это при минимальных ширине и осадке! Расплата последовала быстро.

Спустя три недели после вступления в строй Томодзуру принял участие в маневрах в районе Сасебо. 12 марта 1934 года во время отработки ночной торпедной атаки по крейсеру Тацута шедший в штормовом море 14-узловым ходом миноносец перевернулся (погибло 6 офицеров и 91 матрос), оставаясь на плаву в положении вверх килем. Вскоре он был обнаружен однотипным Тидори, а подоспевший крейсер взял его на буксир и отвел в Сасебо. На следующий день Томодзуру вернули в нормальное положение и ввели в док. Катастрофа стала прямым следствием проблем с остойчивостью. Строительство оставшихся Манадзуру и Хацукари сразу было приостановлено.

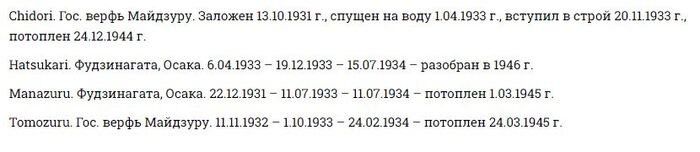

Были необходимы срочные меры, чтобы сделать миноносцы по-настоящему боеспособными и мореходными. В августе-декабре 1936 г. все они прошли полную реконструкцию на верфи в Майдзуру. Обе 127-мм орудийные установки и кормовой торпедный аппарат демонтировали. Корабли перевооружили, установив три 120-мм 40-калиберных орудия в одиночных установках со щитами. Две пушки заняли прежние места, а третья заменила кормовой торпедный аппарат, вес вооружения при этом снизился более чем на 60 тонн. Неэффективный британский «Пом-пом» заменили 7,7-мм пулеметом (надо заметить, не более эффективным). Высота мостика уменьшилась – срезали один уровень. Стандартное водоизмещение после модернизации возросло с 535 до 600 тонн, полное – с 737 до 815 (добавили 98 тонн балласта), а скорость упала до 28 узлов. После про ведения всех работ остойчивость приняла удовлетворительное значение. Во время войны кормовое орудие сняли, а зенитное вооружение усилили десятью 25-мм автоматами. Количество глубинных бомб возросло до 48. По мнению некоторых экспертов, эти миноносцы были самыми эффективными японскими противолодочными кораблями.

Все четыре корабля входили в состав 21-го дивизиона 1-й флотилии миноносцев. После активной службы в китайских водах, к началу второй мировой войны входили в состав 2-го базового соединения Третьего флота и использовались главным образом в качестве противолодочных. Тем не менее, в декабре 1941 года они прикрывали вторжение на север Филиппин, действуя с баз на Формозе. Наибольшего успеха добился Тидори, переименованный в охотник № 18. 16 февраля 1943 года он потопил у Рабаула американскую подводную лодку USS Amberjack. Но в декабре 1944-го он сам был торпедирован и потоплен подлодкой USS Tailfish в 90 милях от Йокосуки. Манадзуру погиб 1 марта 1945 года у Окинавы в результате атак самолетов с авианосцев соединения TF 58, а Томодзуру в том же месяце и по той же причине, но в Восточно-Китайском море. Хацукари был захвачен в Гонконге и разобран после войны.

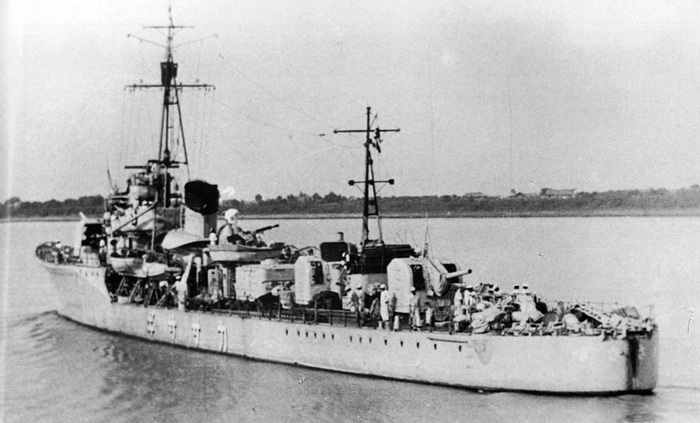

Тип Otori.

Водоизмещение стандартное 840 т, полное 1040 т.

Длина 88,5 м (86,8 м по в/л). Ширина 8,18 м. Осадка 2,76 м.

Механизмы: 2 котла Кампон, 2 ТЗА.

Мощность и скорость: 19000 л.с., 30,5 узлов.

Дальность плавания: 4000 миль (14 узлов). Запас топлива 150 тонн.

Артиллерия: три 120-мм (3×1), один 40-мм автомат.

Торпеды: три 533-мм (1×3).

Экипаж 113 человек.

На этом типе удалось избавиться от ошибок, допущенных при проектировании типа Тидори/Томодзуру, вследствие чего с самого начала было уменьшено вооружение и внесены изменения в конструкцию надстроек. Для дальнейшего улучшения остойчивости увеличили ширину, возросли водоизмещение и осадка. За счет увеличения мощности силовой установки (на 72%) возросла проектная скорость. Вооружение повторяло установленное на Томодзуру после реконструкции.

Заказаны под номерами № 5-20 по программе 1934 года, но от постройки восьми из шестнадцати запланированных единиц отказались в пользу строительства охотников за подводными лодками. Все корабли прошли модернизацию, подобную той, что провели на типе Томодзуру. На некоторые устанавливался радар.

Эти миноносцы входили в состав 1-го (Отори, Касасаги, Хийодори, Хаябуса) и 11-го (Кидзи, Хато, Саги, Кари) дивизионов. 1-й дивизион был приписан к охранному району Хайнань, а 11-й входил в состав Третьего экспедиционного флота в Китайских водах. Использовались главным образом для выполнения эскортных задач; половина кораблей погибла от атак неприятельских подводных лодок, три от налетов авиации, и только од ному Кидзи удалось уцелеть.

Первой потерей стал Касасаги, торпедированный USS Bluefin в море Флорес. В июне 1944 года самолеты TF 58 потопили Отори в 180 милях северо-западнее Сайпана. Два миноносца были потоплены самолетами TF 38, в сентябре в 110 милях юго-западнее Манилы – Хаябуса, в октябре в Южно-Китайском море у Гонконга – Хато. В ноябре 44-го два миноносца погибли от торпед американской подводной лодки USS Gunnel – Саги был торпедирован западнее Лусона, Хийодори – у мыса Туране. Кари торпедировала подлодка USS Baya у Макассара в июле 1945 года.

Остался только Кидзи, захваченный у Сурабайи в Голландской Ост-Индии. Он был передан по репарациям Советскому Союзу. 19 июля 1947 г. на нем подняли советский военно-морской флаг и переименовали во «Внимательный», однако очень скоро вывели из состава флота, переклассифицировали в корабль-цель ЦЛ-27, а в 1957 г. сдали на слом.

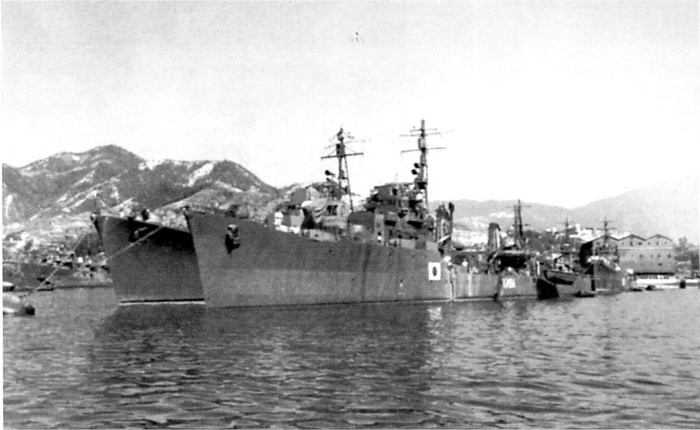

Тип Matsu.

Водоизмещение стандартное 1262 т, полное 1530 т.

Длина 100 м (98 м по в/л). Ширина 9,35 м. Осадка 3,3 м.

Механизмы: 2 котла Кампон, 2 ТЗА.

Мощность и скорость: 19000 л.с., 27,8 узлов.

Дальность плавания 4680 миль (16 узлов).

Артиллерия: три 127-мм (1×2,1×1), двадцать четыре 25-мм (4×3, 12×1).

Торпеды: четыре 610-мм (1×4).

Противолодочное вооружение: 36 глубинных бомб.

Экипаж 211 человек.

Большие потери, понесенные в ожесточенных боях на Соломоновых островах, заставили японский Морской Генеральный штаб пересмотреть свою кораблестроительную политику по отношению к эскадренным миноносцам. Ставилась задача придать им хорошую живучесть (хотя средства борьбы за живучесть на японских кораблях были весьма бедными). Требовались также более совершенные средства ПВО и наличие торпедного вооружения. Превосходные эсминцы типа Югумо требовали при строительстве слишком много времени, которым МГШ не располагал. Теперь в качестве решающего фактора рассматривалась скорость постройки. Для этого использовались все возможные средства. Широко применялась электросварка. Впервые на японских эсминцах силовая установка строилась по эшелонному принципу, с чередованием машинных и котельных отделений (левая турбина занимала носовое машинное отделение). Такое расположение обычно требовало увеличения длины, но теперь устанавливалось всего два котла. Однако мощность уменьшилась более чем на 60% – до 19000 л.с., что привело к падению скорости до 28 узлов. Но, так как корабли предназначались в основном для службы на второстепенных направлениях и в прибрежных водах, это уже не играло особой роли, использовать их совместно с флотом не предполагалось.

Тип Мацу представлял собой новое направление развития японских эсминцев. Впервые с момента появления кораблей «специального типа» на них не устанавливались закрытые спаренные башни со 127-мм пушками. Их место заняли более приспособленные для ведения зенитного огня 127-мм орудия типа 89 (длина ствола 40 калибров) в одиночной и спаренной установках. Они вели огонь теми же снарядами, что и стандартные пушки эсминцев, но имели меньшую начальную скорость – 708 м/с. При максимальном угле возвышения 90° досягаемость по высоте составляла 9300 метров. Установки имели электрогидравлический привод. Кормовая спаренная установка была открытой, а носовая имела щит, хотя позже некоторые оборудовались кольцеобразной защитой.

Так как признавалось, что в ближнем бою торпедное вооружение весьма эффективно, то корабли планировалось оснастить шеститрубными 533-мм аппаратами, но этот замысел не был осуществлен, и установили стандартные четырехтрубные 610-мм. Запасных торпед не предусматривалось. Легкое зенитное вооружение состояло из четырех строенных 25-мм автоматов, перед мостиком, в корме и в середине корпуса, и двенадцати одиночных. Устанавливались радары типов 13 и 22.

Двадцать девять единиц заказали по программе 1942 «М» (№№ 5481-5509), но постройку последних одиннадцати отменили перед закладкой и вместо них заказали корабли модифицированного типа. Надо отметить, что с главной задачей – уменьшением времени строительства – японцы справились, корабли этого типа сдавались флоту через 5-9 месяцев с момента закладки. О проведении модернизации сведений нет, хотя, возможно, менялось только зенитное вооружение. Таке и некоторые другие корабли переоборудовались в носители Кайтенов (1 человеко-торпеда на корабль, наклонная аппарель для спуска на корме).

Так как головной Мацу вступил в строй только в апреле 1944-го, корабли этого класса не участвовали в кровопролитных боях на Соломоновых островах, но с осени этого года направлялись на Филиппины. Первой жертвой стал сам Мацу, сначала поврежденный авиацией TF 58, а потом потопленный артиллерией эсминцев USS DD-651 Cogswell, DD-652 Ingersoll и DD-653 Knapp (типа Fletcher) у острова Титидзима.

Маки, Кири, Кува, Суги, Уме и Таке поддерживали японские войска у Ормока на Лейте, когда американцы начали высадку на острове. В ходе этой операции 3 декабря Кува и Таке, посланные на поддержку войскам генерала Ямасита, были встречены эсминцами USS DD-692 Allen M. Sumner, DD-693 Moale и DD-695 Cooper (типа Allen M. Sumner) и американской палубной авиацией в заливе Ормок. Огонь американцев заставил Кува выброситься на скалы. Однако торпеда с Таке поразила DD-695 Cooper, в результате чего он переломился надвое и затонул с большим количеством жертв. Пока американцы занимались спасением уцелевших, японскому кораблю удалось уйти. Этот бой маленького миноносца в ночном бою с превосходящим противником (3 новейших эсминца) стала последней победой Японского флота во Второй мировой войне.

7 декабря Уме и Суги были повреждены авиацией в заливе Ормок (а второй еще и в Такао на Формозе в январе). Маки, совершавший переход южнее Нагасаки в Восточно-Китайском море, 9 декабря был торпедирован и тяжело поврежден американской подводной лодкой USS Plaice. Момо оказался куда более невезучим. 15 декабря его потопила подлодка USS Hawkbill юго-западнее мыса Болинао на Лусоне.

Хиноки и Моми оставались на Филиппинах до января 1945-го, когда американцы завершили освобождение Лусона. В бою с американским эсминцем USS DD-662 Bennion и двумя австралийскими тральщиками у Манилы Моми был поврежден, а затем потоплен Авенджерами TF 77. Двумя днями позже последнее сражение в филиппинских водах провел Хиноки, оставшийся в одиночку против американских эсминцев USS DD-570 Charles Ausburne, DD-630 Braine, DD-414 Russell и DD-373 Shaw в Манильской бухте. Его торпедам не удалось достичь целей, и незадолго до полуночи он был потоплен артиллерией численно превосходящего противника.

Последняя неудачная попытка проведения набеговой операции в филиппинские воды была предпринята на Рождество, когда из Индокитая вышли Кая, Суги и Каси, но вскоре их отозвали обратно. В довершение всего, в конце января Уме потопили бомбардировщики В-25 и истребители Р-38 14-й воздушной армии США южнее Формозы.

Когда американские силы стали оказывать давление непосредственно на метрополию, японский оборонительный периметр был сфокусирован на обороне островов Иводзима и Окинава. К февралю 1945 года все корабли типа Мацу укомплектовали, но в строю оставалось только одиннадцать единиц. Маки и Кири были повреждены соответственно подводной лодкой USS Plaice (торпеда не взорвалась, но все равно эсминцу оторвало нос) и авиацией, Каси также повредила авиация в Такао 21 января, а Каеде 31 января юго-западнее Формозы. В родных водах было еще относительно спокойно, единственной потерей стал Сакура, подорвавшийся на авиационной магнитной мине в гавани Осаки.

После перемирия оставшиеся корабли были разделены между державами-победительницами. Великобритания и США после короткого периода испытаний разобрали захваченные корабли. Доставшиеся Советскому Союзу Кая и Кири в июле 1947 г. ввели в состав Тихоокеанского флота под названиями «Волевой» и «Возрожденный». Они не имели вооружения, а в 1949 г. стали кораблями-целями ЦЛ-23 и ЦЛ-25. Первый разобрали в 1959 году, а второй двумя годами ранее переоборудовали в плавмастерскую ПМ-65. На слом он пошел лишь в 1969 году. Только Китай ввел два корабля в состав действующего флота. Суги был переименован в «Хуэй Янь», а Каеде в «Хэн Янь». В 1949 г. оба были уведены гоминьдановцами на Тайвань.

Тип Tachibana

Водоизмещение стандартное 1289 т.

Длина 100 м (98 м по в/л). Ширина 9,35 м. Осадка 3,37 м.

Механизмы: 2 котла Кампон, 2 T3A.

Мощность и скорость: 19000 л.с., 27,8 узлов.

Дальность плавания 4680 миль (16 узлов).

Артиллерия: три 127-мм (1×2,1×1), двадцать четыре 25-мм (4×3, 12×1).

Торпеды: четыре 610-мм (1×4).

Противолодочное вооружение: 60 глубинных бомб.

Данный проект являлся упрощенной модификацией типа Мацу, было сокращено количество выгнутых профилей и упрощена конструкция мостиков и мачт. Строились в основном из мягкой стали и были примерно на 50 тонн тяжелее предшественников. Тридцать три корабля заказаны по специальной программе 1942 «М» (№№ 5510-5522) и программам 1943-44 гг. (№№ 4801-4820), но постройку последних десяти отменили, а корабли, предполагавшиеся программой 1944-45 гг., не были заказаны. Строительство последних восьми единиц программы 1942 «М» также прекратилось, так как все силы были брошены на постройку сверхмалых подводных лодок и человекоуправляемых торпед. Корабли прошли модернизацию, подобную той, что провели на типе Мацу.

Восстановленный Вакаба после переоборудования в 1958 г. был вооружен спаренной 76-мм автоматической универсальной установкой (как на USS Des Moines) многоствольным бомбометом Хеджехог, 4 бомбометами и 2 бомбосбрасывателями. Его водоизмещение составило 1250/1560 т, скорость 25 узлов, экипаж 175 человек.

Появление этих кораблей произошло слишком поздно, чтобы они успели принять активное участие в войне. Затем отсутствие топлива приковало их к базам, где их ждала незавидная судьба стать целями для американских воздушных налетов.

Нире был поврежден американскими В-29 в Куре 22 июня 1945 г., Хаги там же два дня спустя, а Каба, поврежденный авиацией в Осуке 19 марта, не смог закончить ремонт. 5 июня Сии подорвался на мине в проливе Бунго и получил тяжелые повреждения. В ходе рейдов американского TF 38 к берегам Японии были потоплены Татибана – 14 июля в Хакодате. и Наси – 28 июля в районе Куре. Еноки погиб на мине в Обама Ван на Фукуе 26 июня. Недостроенный Яедзакура был разрушен 18 июля во время очередного налета авиации TF 38.

Тем не менее, большинство кораблей пережило войну. После службы под контролем оккупационных служб (после снятия вооружения и небольших переделок корабли занимались перевозкой репатриантов) они были разделены между союзниками. Великобритания и США немедленно избавились от полученных кораблей, а доставшиеся Китаю Цута и Хацууме переименовали в «Хуа Янь» и «Син Янь». В 1949 г. оба уведены на Тайвань, дальнейшая их судьба неизвестна.

Хацудзакура (заложенный под именем Сусуки) и Сии достались Советскому Союзу, были переименованы в «Ветреный» и «Вольный». Несмотря на первоначальные планы по их перевооружению, в итоге, в боевой состав флота они не вводились. В 1949 г. их переклассифицировали в корабли-цели ЦЛ-26 и ЦЛ-24 и в 1959 г. сдали на разборку.

С одним кораблем серии произошел поистине уникальный случай. Наси, погибший во время войны, в 1955 году (спустя десять лет!) был поднят, отремонтирован и 31 мая 1956 года под названием Вакаба (DE-261) вступил в строй новых японских сил самообороны (что косвенно говорит о качестве постройки корпуса). Он использовался как учебный корабль, а позднее как судно для испытаний радиоэлектронного оборудования и пошел на слом только в начале 70-х годов.

Hatsuzakura, будущий «Ветреный», 27.08.1945 г. Корабль сфотографирован во время доставки японских лоцманов на USS Missouri для обеспечения его проводки в Токийский залив для подписания акта о капитуляции Японии.

Ну вот и все. Корабли закончились! ;-) Далее будем говорить уже о том, почему японские эсминцы можно считать лучшими в мире (внезапно!) среди современников.

Забрал тут