Продолжаем знакомиться с книгой Робина Данбара.

Психологами ещё в прошлом веке подмечено, что эффективность работы организации зависит от её размера. Размер церковного прихода – не исключение. Если людей в общине мало, то в сумме они могут сделать меньше. Но зато они при этом активнее участвуют в жизни общины, получая при этом и большее удовлетворение от своей деятельности. Похоже на то, что люди могут поддерживать лишь ограниченное число постоянных социальных связей.

Мы не можем иметь сколько угодно много близких друзей, например. Если с другом долго не общаешься, он постепенно уходит из твоей жизни до тех пор, пока не встретится нам снова. Такая закономерность характерна не только для людей, но и для приматов в целом. И вот что интересно: чем многочисленнее группа, тем она сложнее. Тем больше нейронов нужно, чтобы успешно поддерживать связи. А если мозгов у индивидов не хватает? Тогда группа развалится на несколько.

Здесь мы приходим к гипотезе социального мозга, согласно которой существует линейная связь между типичным размером группы биологического вида и объёмом новой коры мозга. Эту зависимость наш автор «откалибровал» на обезьянах и рассчитал оптимальный размер группы для человека: 150. Это число назвали его именем. Его критикуют Гребер и Уэнгроу в своей книге Начало всего, цитируя примеры проживания вместе большего количества людей. Однако я не думаю, что сам Данбар не видел исключений из своего правила. В конце концов, сегодня миллионы людей живут в городах. Что им помогает превзойти природные ограничения? Среди всего прочего и предмет нашей книги – религия.

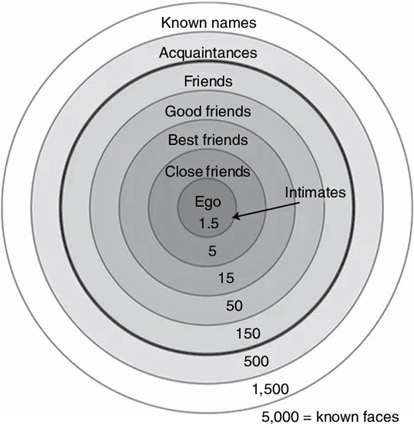

Вообще, число 150 соответствует лишь одной степени близости, в то время как их много. У нас есть самые тесные партнёры, так вот их, как правило, один-два. Далее – близкие друзья, которых в среднем пятеро. И так далее.

Люди, с которыми мы вместе идём по жизни, перемещаются внутри этой структуры, дрейфуя с уровня на уровень. Мы можем с кем-то тесно подружиться, потом долго не видеться и совсем потерять из виду. Тесная дружба требует постоянных затрат времени.

Всю нашу эволюционную историю мы жили в племенах. Племя, как правило, было не монолитным, а состояло из мобильных групп из 30-50 человек, которые представляли собой расширенные семьи. Можно не иметь родственников в другой группе, но факт, что они были как минимум знакомы между собой. Вплоть до Промышленной революции размер стабильной общины, где все друг друга знают, не превышал, как правило, 150 человек.

Что интересно: размер религиозной общины часто превышает число Данбара. Религия каким-то образом позволяет уживаться вместе большему числу людей. И всё же логика знакомства и сплочённости работает и там. Природу не обманешь. Оптимальный размер общины – всё те же 150 человек. Однако, в отличие от нерелигиозных общин, эти 150 человек не имеют, как правило, внутренней иерархии. Только предстоятель.

Если размер общины продолжает расти, то центробежные силы начинают работать на раскол. Те, кто дальше от центра, чувствуют отчуждение, а центр чувствует утерю контроля. Причина одна: трудно поддерживать отношения с плохо знакомыми людьми.

Мы – коллективные животные, как и приматы. И у нас, и у них, есть задача удержания себя в рамках коллектива. На физиологическом уровне это обеспечивается выделением эндорфинов в мозгу во время коллективных действий. Обезьяны вычёсывают друг у друга шерсть. Люди – поют, смеются, едят, пьют вместе. А также участвуют в религиозных ритуалах. Исследования показывают, что чувства, которые переживаются в определённом религиозном контексте, очень похожи на романтические переживания. В общем-то, не удивляет в свете многочисленных признаний в любви к Господу со стороны верующих. Можно ли полюбить нечто невидимое? Можно. Мы и партнёра любим не «наяву», то есть таким, как есть, а в своём представлении, неизбежно при этом идеализируя.

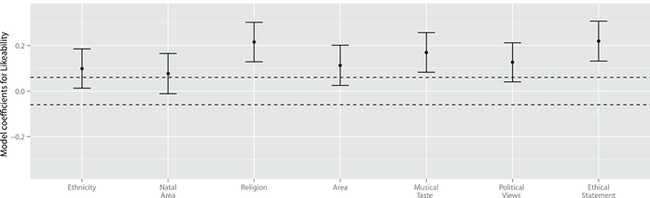

Помимо эндорфинов, на поддержание коллектива работает и дополнительный, сознательный механизм. Мы доверяем тем, кто похож на нас в силу определённых признаков. Эти признаки автор называет Семью Столпами дружбы: язык, место рождения, образовательный путь, хобби и интересы, мировоззрение, музыкальные вкусы и чувство юмора. Знакомясь с кем-то, мы выясняем степень общности с нами и начинаем доверять, если он действительно близок к нам по языку и т.д. Наш ближний, то есть. Христос, призывая возлюбить, имел в виду именно близость мировоззрения (включая религию), а не только племени. Столпы действуют неодинаково. Что-то сильнее, что-то слабее. Автор тестировал чувство эмоциональной близости к незнакомцам в рамках своих экспериментов, пытаясь расставить весовые коэффициенты. Вот, что у него получилось:

Как видим, сильнее всего сближают религия и мораль. Разумеется, чем больше общих столпов – тем сильнее узы дружбы. Не зря в особенных случаях мы обращаемся друг к другу: «Братья и сёстры» и называем дружеские организации «братствами».

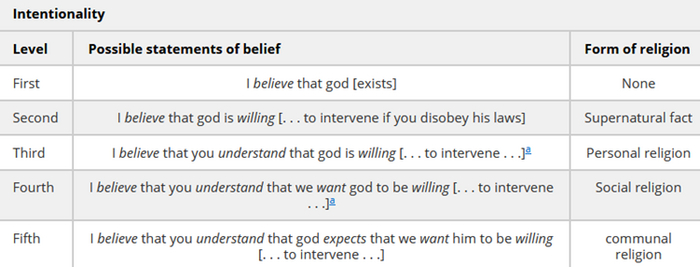

Биология ограничивает наши мыслительные способности. Одной из главнейших является эмоциональная восприимчивость или ментализация. Чем она выше, тем более адекватную картину мира мы способны выстроить и тем лучше мы понимаем других. Дэниел Деннетт предположил, что наш мозг понимает мир с точки зрения намерений. Мы, имея собственные намерения, взаимодействуем с другими, у которых тоже есть намерения. И мы осознаём чужие намерения. «Я думаю, что он думает» - порядок намеренности 2. Может ли быть более высокий порядок? Может: «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я». Но в эти игры нельзя играть бесконечно. Предел лежит где-то в районе пятого порядка, то есть мы можем представить себе состояния разума максимум четырёх других человек одновременно. Большего наш мозг не выдерживает. Это важно, ведь порядок намеренности определяет ключевые аспекты нашего социального поведения. Например, от него зависит наша возможность понимания структуры предложения.

И он же является фундаментальным для появления религии. Каждая из форм религии соответствует своему порядку намеренности. Религия появляется только с третьего порядка, когда «я верю, что ты думаешь, что Бог существует». И только с пятого порядка возможны современные общественные религии: «я верю, что ты думаешь, что мы оба знаем, что Бог существует и намерен наказать нас». Лично у меня возникает сомнения в толковании этого заумного предложения. Вряд ли необходимо думать обо всём одновременно: и о Боге, и о его намерениях.

Исследования влияния ментализации на верования привели к нескольким результатам. Оказалось, вера может быть разной природы. Мы можем иметь видение, а можем и размышлять о Боге в его трансцедентном мире. Те же, кому недостаёт ментализации (например, аутисты), оказываются менее религиозными. Ты можешь иметь сколь угодно высокий IQ, но тебе это не поможет уверовать. Играет роль способность влезть в шкуру других. Что ещё интересно: особенно способны к религиозному чувству женщины. Это всё не просто так. Автор считает, что религия не возникает в вакууме, она базируется на активации определённых нейронных цепей в мозгу.

Выше уже было сказано, что эндорфины сближают нас. Для их выделения обезьяны ловят блох друг у друга, а люди участвуют в совместных действиях и ритуалах. Ритуалы выражают чувство принадлежности: зная, как и что должно происходить, ты демонстрируешь, что являешься членом общества. Есть ещё одно объяснение: после того, как уже потрачено немало сил, чтобы стать членом коммуны, жалко потом выходить из проекта. Есть и другие теории, объясняющие привлекательность ритуала. В любом случае, эксперименты показывают, что пение, танец и эмоциональные рассказы повышают эндорфин и скрепляют коллектив. В этом направлении работают и совместные страдания, да и вообще физические упражнения. Приход в церкви сплачивается не столько от уровня религиозности, сколько от совместного посещения служб. При этом связи между мужчинами базируются на совместных занятиях, а между женщинами – на разговоре.

Усиливает эффект простая синхронность действий на благо общей цели: гребля в одной лодке, хождение в строю, хоровое пение. Играет роль и смысл действий. Важность синхронности для религиозных ритуалов была продемонстрирована экспериментально. Доверие и кооперация оказались наибольшими у тех, кто чётко согласован друг с другом (группа йогов, членов буддистских и индуистских песнопений). Простые певцы и барабанщики были менее солидарны, а асинхронные группы (игроков в покер или бегунов) оказались в сравнении на последнем месте. Пение вообще интересно в этом смысле. Есть обоснованное предположение, что разница в октаву между мужским и женским голосом обеспечивает дополнительную возможность связи между теми и другими в больших группах. Голос каждой группы становится различим в общем хоре.

Подытожим: делаете что-то вместе – хорошо, делаете разом – ещё лучше, делаете со смыслом – лучше всего. Станете сплочённым коллективом.

Число Данбара – не новость в общественной психологии. На нём уже успели оттоптаться многие исследователи, кроме Гребера и Уэнгроу: слишком много исключений, слишком трудно обоснование, выходящее за рамки простой статистики. Но последние исследования автора дают больше пищи к размышлению и оснований для гипотезы социального мозга. Эта гипотеза в свою очередь позволяет поставить вопрос возникновения религии в контекст эволюции. Об этом – в последующем изложении.