Неизбежная беда

Как уже было сказано, развитие технического прогресса рано или поздно догоняет медицина и санитария. И в нашей истории так бы случилось, произойдя она в более мирные и спокойные времена. Однако Великая война надломила Российскую империю, социально-экономические тяготы привели сначала к одной, затем и ко второй революции 1917 года, а после обрушили некогда могучую страну в пучину Гражданской войны.

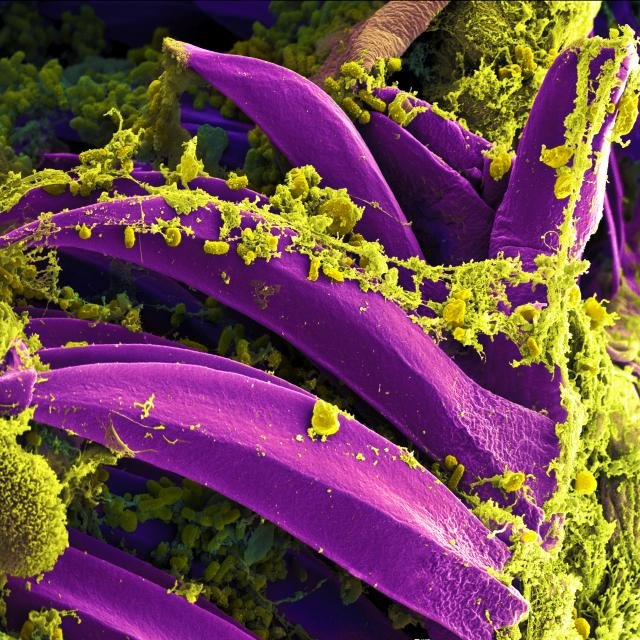

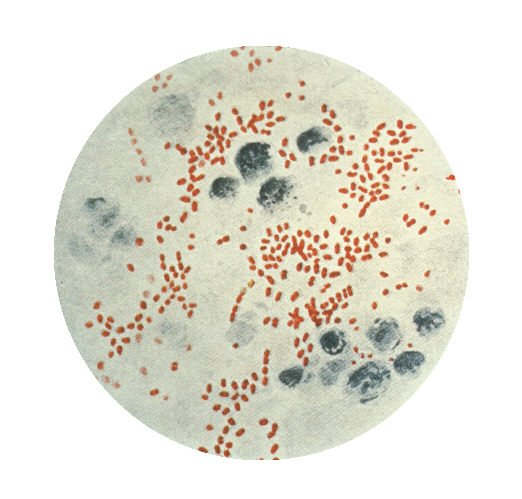

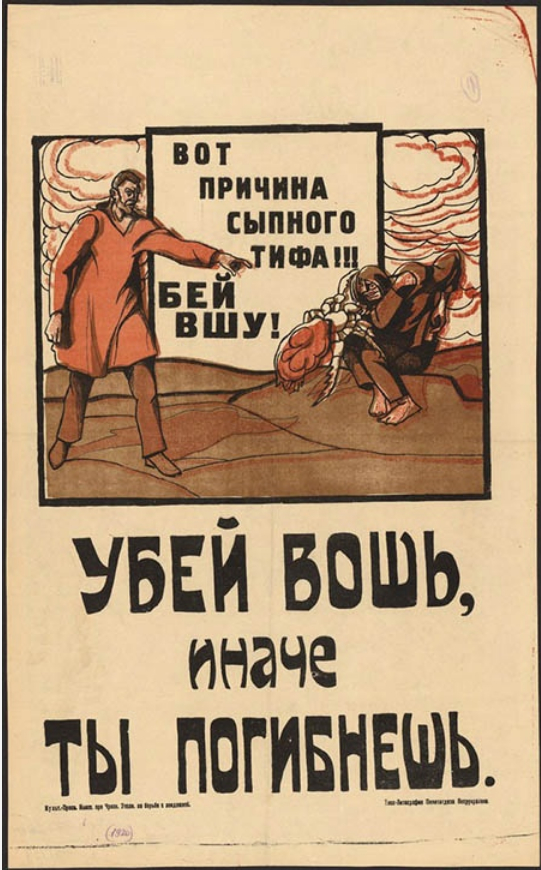

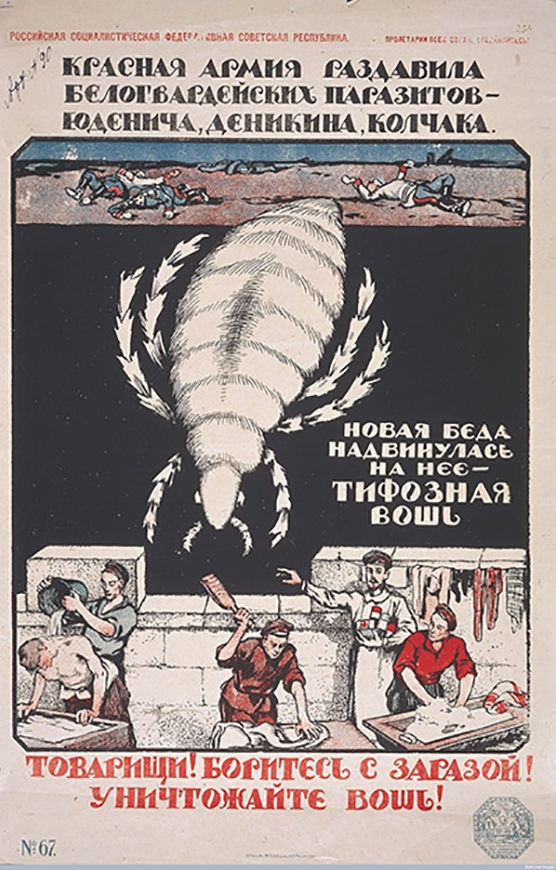

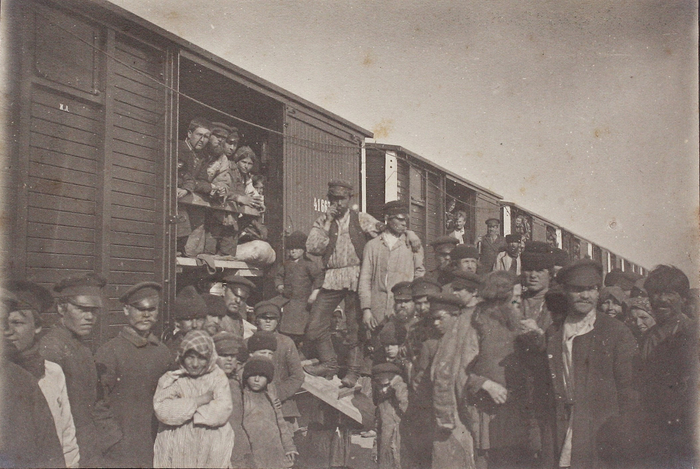

Эпидемии инфекционных заболеваний — неизменные спутники войн и социальных потрясений. И здесь главным союзником распространения любой болезни выступает прогресс — поездов становится меньше, в каждом из них людей едет больше. Маленькие хитиновые друзья человечества довольно потирают лапки, а бактерии радостно машут жгутиками из-за того, что буквально каждый вагон становится рассадником инфекции. На узловых станциях железных дорог ситуация ещё хуже — там таких вагонов скапливается кратно больше, чем обычно, ведь боевые действия мешают проходу поездов. В таких условиях эпидемия была лишь вопросом времени.

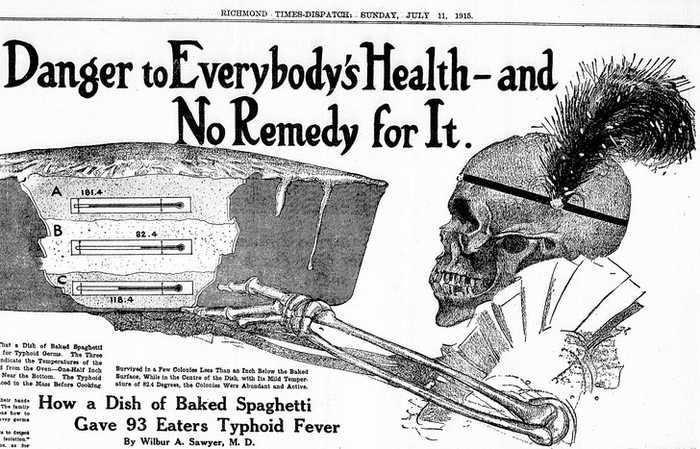

Будет неверно считать, что в условиях Гражданской войны местные власти опустили руки и ждали, когда очередная власть сменится — отнюдь. Летом 1918 года городские власти Новониколаевска готовились к эпидемии, правда, эпидемии холеры, которая являлась вполне себе сезонным заболеванием. 29 августа 1918 г. заведующий отделом народного здравия Министерства внутренних дел К.М. Гречищев ходатайствовал перед Советом министров Временного Сибирского правительства об оказании органам местного самоуправления финансовой помощи в борьбе именно с холерой. Не дожидаясь финансирования, Новониколаевская городская управа самостоятельно обратилась к кооперативным союзам с просьбой помочь ей добровольными пожертвованиями в виде денег, чистого белья и всего, что могло бы облегчить борьбу с инфекцией. Пока что тиф оставался незначительным фоновым заболеванием: в Томской губернии за сентябрь 1918 г. 69 человек умерло от холеры, 22 – от дизентерии, 19 – от брюшного и 3 – от сыпного тифа. Вполне закономерно, что вплоть до осени 1918 г. именно к холере было привлечено основное внимание властей.

Но в конце октября 1918 г. в газете «Народная Сибирь» публикуется заметка о том, что в городах Сибири по линии Омской железной дороги вновь стал стремительно распространяться сыпной тиф. О масштабах надвигавшейся на Сибирь эпидемии свидетельствовал тот тревожный факт, что 120 из 200 пациентов Челябинской городской больницы был поставлен именно этот диагноз. В целом, с этого момента можно отсчитывать начало эпидемии. 9 ноября 1918 г. руководство Российского Красного Креста доложило о надвигавшемся с запада сыпном тифе управляющему делами Совета министров Временного Всероссийского правительства Г.Г. Тельбергу. Но буквально на следующий день совещание деятелей Российского Красного Креста пришло к выводу, что в Сибири эпидемия уже стала почти повсеместной.

Тем временем в «Народной Сибири» появилось первое сообщение о заболевших среди беженцев, арестантов и горожан Новониколаевска. Отмечалось, что больницы оказались вмиг переполнены. Решающим фактором развития эпидемии газета назвала перенаселение города. Санитарно-эпидемическая ситуация усугублялась перемещением через Новониколаевск больших масс людей, особенно военнослужащих, продолжительное время не посещавших бани, носивших одни и те же одежду и белье. Аналогичные причины вызвали распространение сыпного и возвратного тифов среди арестантов, из-за чего городская тюрьма стала одним из главных рассадников болезни. Врачебного ухода или хотя бы противоэпидемического контроля не было, завшивленность пленных была абсолютной, они заражались, болели и умирали прямо там же, где содержались. Ситуация усугублялась тем, что сидевшие в тех же тюрьмах уголовники, имели право выхода в город, куда они выносили на продажу одежду с умерших, и эта ситуация была характерна не для одного только Новониколаевска — спустя недолгое время от начала болезнь распространилась по городам и сёлам вдоль железной дороги.

В самом же городе уже осознали масштабы трагедии: отсутствие дезинфекционной камеры и дезинфицирующих средств, нехватку больничной одежды и белья, плохое состояние водоснабжения и ассенизационного обоза — всё это грозило дальнейшим ростом числа заболевших. И что сделала власть в первую очередь? Вы не догадаетесь, она начала вести статистику . Да, до этого статистика по тифозным больным велась из рук вон плохо — вот такое вот интересное время, а оттого мы точно не знаем числа заболевших в тот период, более того, даже те данные, которые всё же имеются, можно подвергать сомнению, как неполные. Но всё же фиксация заболеваний стала производиться лучше: не «из рук вон плохо», а «кое-как» — уже прогресс. Однако даже не смотря на всё это, сейчас можно смело говорить о том, что в ноябре–декабре 1918 г. число фиксируемых заболевших тифом в Новониколаевске последовательно росло: 258 человек 10 ноября, 341 – 18 ноября, 453 – 7 декабря и 553 – 30 декабря 1918 г. В начале 1919 г. темпы заболеваемости резко ускорились. Уже к 13 января заболевшими записывают 762 человека.

Основными источниками инфекции являлись бывшие русские солдаты, вернувшиеся из плена в Австро-Венгрии и Германии. Переброска по железной дороге больших масс людей в условиях холода и антисанитарии закономерно обернулась всплеском эпидемии сыпного и возвратного тифов.

Как было сказано выше, ещё одним рассадником заболеваний были тюрьмы. Что характерно о заражённости тифом арестантов власти знали и даже докладывали в вышестоящие инстанции, однако, ситуация здесь никак не менялась, более того, некоторые современники утверждали, что войска адмирала Колчака, объявившего себя к тому моменту Верховным правителем России, напрямую виноваты в распространении эпидемии из-за того, что гнали на восток поток арестантов, среди которых было немало больных тифом. Сначала их вели этапом вдоль железной дороги, затем садили в поезда и везли в Забайкалье. Люди без ухода закономерно умирали эшелонами. Трупы выбрасывали из вагонов, прочерчивая вдоль рельсов эдакую смрадную пунктирную линию.

Другой свидетель, писательница и журналистка Раиса Азарх писала следующее:

На четырёх баржах содержались пленные красноармейцы и люди, которые были схвачены по разным подозрениям. На баржах люди содержались в нечеловеческих условиях: почти без еды; в носовом люке – наполовину в воде, в трюме – почти без воздуха. Разразившаяся на баржах эпидемия стала рассадником заразы для всех окружающих районов. Больные и умершие лежали грудой вместе, иногда по нескольку дней, завшивленные, кишащие червями, задыхаясь от смрада. Даже после посещения врача добиться снятия кандалов с обессиленных больных тифом и дизентерией людей не удалось. На одной из барж постоянно шли массовые расстрелы. В числе расстрелянных было много женщин. Из приблизительно 10 000 пленных в живых чудом осталось 83 человека.

Ещё одним фактором в распространении тифа стали беженцы из Поволжья, где в то же самое время свирепствовал голод и эпидемии. Продвижение этих людей на восток способствовало росту заболеваемости, как среди них, так и в городах, через которые они проезжали или останавливались.

Все эти внешние источники дополнялись внутренним рассадником инфекционных заболеваний, которым в условиях Гражданской войны стали лечебные учреждения. В январе 1919 г. отдел народного здравия Министерства внутренних дел констатировал, что в Новониколаевске не приняты соответствующие меры для уничтожения очагов заразы: больницы не изолированы, квартиры и даже одежда больных не дезинфицируется, в результате чего после выписки пациенты нередко снова становятся разносчиком тифа. В итоге лечебные учреждения не только способствовали борьбе с эпидемией, но и, напротив, иногда провоцировали её рост. В этих условиях привить местному населению доверие к учреждениям здравоохранения было крайне сложно.

Тем временем статистика (статус «кое-как», вспоминаем) свидетельствовала, что в первом квартале 1919 г. в Новониколаевске ежедневно фиксировалось около 700–800 больных всеми видами тифа. Однако с приходом весны и потеплением размах эпидемии уменьшился: 4 апреля 1919 г. в городе уже — 605, а 1 мая – 401 зараженный. Но вы же понимаете, что это был не то что не конец эпидемии, она даже ещё толком не началась.

Жертвы эпидемии тифа. Новониколаевск, декабрь 1919 г.

Идеальный мор

Давайте немножко отвлечёмся от цифр заболевших и ещё раз взглянем на состояние того места, где разыгрывается наша трагедия.

В 1919 году жители Жуковской, Кольцовской и Писаревской улиц писали жалобы на действия ассенизационного обоза городского самоуправления, который выливал нечистоты под их окнами. Пустырь напротив Второй городской больницы на Потанинской улице был превращен в свалку нечистот. Во дворе дома № 50 на Гудимовской улице, в котором помещалась колбасная Навроцкого, были «кучи навоза, гниющих отбросов и ручьи подозрительной жидкости». 12 июня комиссия городской управы осмотрела местность, примыкающую к «холодильнику». В городском бору рядом с дачной дорогой проверяющие обнаружили три ямы, куда сваливались отбросы. Комиссия предписала эту свалку «немедленно прекратить». Недалеко от устья 1-й Ельцовки и вблизи склада Нобеля свалили свинину, которая «разлагалась и производила зловоние». Особенно этот запах досаждал купающимся в реке. Ходили слухи, что это то мясо, которое испортилось на «холодильнике». Проезд и проход на углу улиц Иркутской и Ядринцевской в центре города стал невозможен: здесь тек грязный ручей, который образовал «вонючую топь». В этой грязи однажды утонул воз с дровами, а в другой раз «какой-то прохожий, не рассчитав своего прыжка, увяз в грязи и с трудом вышел».

Будет скорее неправильным говорить о том, что весь город представлял из себя сточную канаву, однако, ясно что его санитарное состояние было далёким от совершенства, а значит отличным местом для распространения разнообразных инфекций, в нашем случае — тифа.

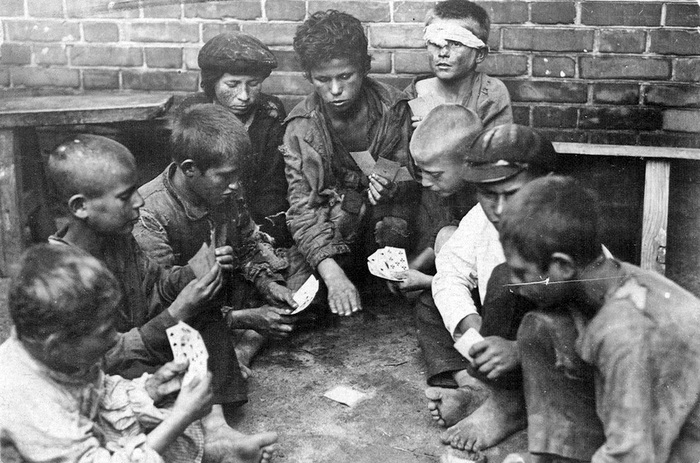

Надо уточнить такую деталь, что когда в январе 1918 года функции регистрации демографических событий были изъяты из ведения церкви и переданы государственным органам, часть людей стало уклоняться от регистрации рождений и смертей в загсах, считая это нарушением церковных канонов. Оттого точные сведения о населении Новониколаевска в обозначенный период мы получить не можем, однако с большой долей вероятности к августу 1919 года в связи с массовым наплывом беженцев население города увеличилось до 130 тысяч человек. При этом здесь постоянно находилось до 30 тысяч военных, число которых не учитывала ни одна перепись. При этом до описанных событий в городе проживало 75 тыс, в уже достаточно стеснённых условиях. Всё это наглядно даёт понять, что мест для комфортного проживания здесь хватало, мягко говоря, далеко не всем. А если говорить грубо, то город стал одной сплошной ночлежкой, где люди жили вперемешку с крысами, вшами и бактериями.

К концу лета колчаковские войска стали отходить под ударами Красной армии на восток, и через Новониколаевск потёк бурной рекой поток эшелонов с солдатами, ранеными и беженцами. Потому в конце лета – осенью 1919 г. эпидемия приобрела по-настоящему неконтролируемый характер. Так, 28 июля 1919 г. в городе фиксируют 493 больных всеми видами тифа, 19 августа — 796, а уже 7 сентября – 1 311 человек. Рост заболеваемости происходил преимущественно в среде военнослужащих, значительная часть которых прибывала в город по железной дороге.

По данным Новониколаевской объединенной уездно-городской санитарно-исполнительной комиссии, к началу сентября 1919 г. на железнодорожных путях скопилось «18 неразгруженных скотских вагонов, наполненных сыпно-тифозными больными». Да, вы прочитали именно то, что было написано — условия перевозки заболевших были не то, что далеки от идеала, они были абсолютно бесчеловечны.

На состоявшемся 2 сентября заседании вышеназванной комиссии врач Платонов сообщил, что, несмотря на переполненные больницы, разгрузить эшелон планировалось именно в Новониколаевске, в то время как в лечебных учреждениях Барнаула, Семипалатинска и других близлежащих городов все еще имелись свободные койки. Ясное дело, что другие города не особо горели желанием иметь дело с такой массой заболевших, стремясь избавиться от них за пределами своей территории.

В сентябре 1919 г. городской голова А.К. Скворцов в телеграмме на имя Главноначальствующего санитарно-эвакуационной части адмирала О.О. Рихтера, находившегося в то время в Омске, сообщил, что тифозная эпидемия в Новониколаевске прогрессирует преимущественно «среди квартирующих войск и главным образом среди ставшего настоящим очагом распространения 13-го кадрового полка и прикомандированной к нему пересыльной части». Тогда же один из новониколаевских врачей описал состояние этого полка следующим образом: «…около 200 больных воинов без белья и без всякого ухода валяются на каменном полу, среди них лежат также и трупы умерших»

Поражения армии Колчака, сокращение подконтрольных ему территорий, начавшаяся 14 ноября 1919 г. эвакуация из Омска и быстрое приближение линии фронта к Новониколаевску неизбежно вели к концентрации в нем все большего числа военных, беженцев и арестантов, по-прежнему являвшихся основными источниками заболеваний. В результате к 19 ноября 1919 г. тифозная эпидемия в городе достигла своего пика: в этот день было зафиксировано заболевших тифом 1 973 человек. Свидетели-современники описывали совершенно апокалиптическую картину, когда вымирали от тифа целыми вагонами, вдоль дороги лежали неубранные трупы, занесённые снегом. На станции были сложены штабеля из трупов. В другом месте на железной дороге находились 20 вагонов с трупами.

Захоронение жертв эпидемии тифа. Новониколаевск, декабрь 1919 г.

В двадцатых числах ноября 1919 г. из Новониколаевска началась эвакуация колчаковских войск и местного населения, продолжавшаяся вплоть до занятия города Красной Армией месяц спустя. Находившийся в городе в то время уполномоченный Главного управления Красного Креста Н.Н. Волков впоследствии вспоминал, как сотни беженцев осаждали его с утра до вечера, умоляя спасти их семьи от красной опасности. Несмотря на многокилометровую ленту из скопившихся на железной дороге эшелонов, люди постепенно покидали Новониколаевск. Среди эвакуировавшихся и бежавших из города были военнослужащие и местные жители, здоровые и больные. Но как ни странно, в том числе благодаря этому тифозная эпидемия постепенно стала спадать. По данным на 22 ноября 1919 г., в Новониколаевске было зафиксировано 1 849 больных различными видами тифа, а три дня спустя, 25 ноября, уже 1 583 человека. Тем не менее ко времени восстановления в городе советской власти санитарно-эпидемиологическая обстановка в оставалась критической. По словам председателя учрежденной Томским губревкомом губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом П.К. Голиковой, повсюду лежали трупы, «общая картина – не эпидемия, а мор». Численность горожан сократилась до 67 тысяч. На 31 декабря 1919 года было официально зафиксировано 15 тысяч болеющих, из которых госпитализировано было всего около 5 тысяч.

Немного слов о статистике — во-первых, здесь я перехожу с данных «выявлено за день» на «всего». Поэтому такой большой разброс в цифрах. Но опять же, есть во-вторых — большевики со своей жёсткой централизованной структурой управления вели статистику более тщательно, потому цифры фиксируемых заболевших за день также подросли за счёт тех, кого раньше не выявляли.

Тем временем в период с 8 января по 1 февраля 1920 было госпитализировано 14 тыс. человек, а умерло 3 тысячи. При этом цифра тех, кто оставался заражённым на дому без госпитализации зимой 1920 доходила до 6 тыс.

Городское хозяйство Новониколаевска практически развалилось, улицы и дворы были заполнены бытовым мусором и навозом, но самое страшное, в городе массово гибли не только обыватели, но и лечившие их доктора. Зимой 1920 года скончались 21 врач и 209 сестер милосердия, санитаров и сиделок.

В редком доме никто не болел. На одну квартиру в среднем приходилось два-три инфицированных тифом жителя. Историк Екатерина Косякова пишет:

«Пожилые горожане до сих пор помнят, что их родители рассказывали, будто обыватели боялись заразиться тифом не только по причине возможного летального исхода болезни, но и потому, что в приступе паники соседи и даже близкие могли «помочь» несчастному больному отправиться к праотцам. Говорят, что тифозных порой закрывали зимой в сараях, а то и живьем закапывали в землю».

Пациенты в больницах лежали и на койках, и в проходах, и под койками. В лазаретах, вопреки санитарным требованиям, устраивались двойные нары. Больные тифом, терапевтические больные и раненые размещались в одном помещении, которое фактически представляло собой не место лечения, а источник заразы.

Ещё хуже была ситуация в Военном городке, о котором врачи говорили, как о вымирающем пункте и высказывали опасения, что в скором времени этот район города станет кладбищем: на крошечной территории городка находилось около 20 тысяч больных тифом. Пленные белогвардейцы находились в невероятно жалком состоянии, они ни разу не были в бане, голодали, замерзали в сырых, неотапливаемых, грязных сараях и конюшнях, где их размещали. Все они поголовно болели тифом и туберкулёзом.

Это была общая беда

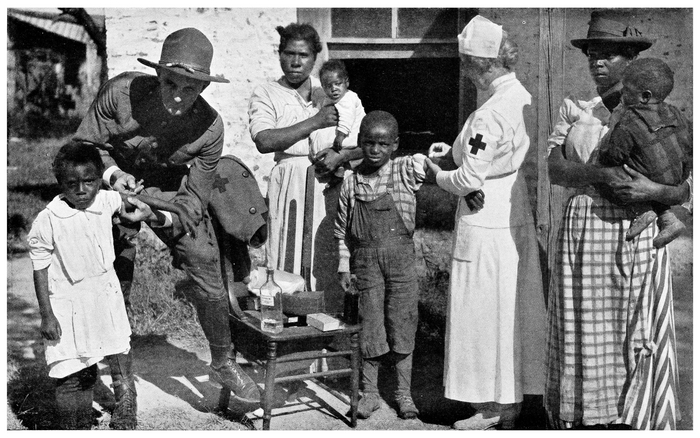

После того как Красная Армия заняла Омск и стали понятны масштабы бедствия, Сибревком организовал Чрезвычайную комиссию по борьбе с тифом (Чекатиф), которой были даны диктаторские полномочия: ее требования подлежали беспрекословному выполнению всеми гражданскими и военными властями на местах. По мере продвижения красных по Сибири стало понятно, что беда касается не только Омска, но и других местных городов, и комиссию переименовали в Сибчекатиф, распространив ее полномочия на все освобождаемые от белых территории.

Сотрудники Чрезвычайной комиссии по борьбе с тифом, созданной в Новониколаевске в 1920 году.

Но для борьбы с тифом буквально не хватало людей. На этом фоне большевики объявляют оставшихся в Новониколаевске врачей Белой армии военными специалистами и ставят на довольствие — невидимый враг был общим, и он не разбирал цветов политической ориентации, он убивал всех одинаково. В довесок к врачам из фильтрационных лагерей были мобилизованы здоровые колчаковцы в качестве помощников для медперсонала. Всего привлекли около 6 тысяч белогвардейцев, которым были определены боевые пайки и ставки Красной армии.

Все осознавали, что особенно тяжелая обстановка сложилась по линии железной дороги в районе Новониколаевска. В самом городе к приходу советской власти не осталось почти ни одного дома, где бы не было больных. Эпидемию усугубляли разруха, недостаток медикаментов и врачей, потому по городу и окрестным населённым пунктам была срочно расширена сеть больниц и госпиталей, куда свозили всех больных тифом. Воду горожанам стали доставлять бесплатно, мыло распределялось по карточкам — по минимальной цене. Все бани были обеспечены дровами и запущены на полную мощность. Беженцев, которые не болели тифом, расселяли из городов по окрестным деревням, уменьшая скученность городских жителей. Все нечистоты в городах собирали и утилизировали. Трупы также собирали и закапывали, засыпав известью, или сжигали, сложив штабелями вместе с дровами и облив керосином. В феврале 1920 года в Новониколаевске для сжигания трупов был построен крематорий.

В это же время был образован санитарный отряд, который должен был осуществлять в городе внешний санитарный надзор, обход домов, установление карантина. К середине марта отряд расширили за счёт дезинфекционной команды. Кроме этого возникли научное общество врачей в Новониколаевске и санитарно-просветительный отдел (санпросвет) при Губчекатифе.

Губернская комиссия по борьбе с тифом в основном работала в Новониколаевске, но постепенно распространила свою деятельность на территорию Томской губернии, на очаги эпидемии. В первых числах января 1920 года началась организация уездных, районных и городских чекатифов: 10 января — в селе Болотном, 12 января — в городах Боготол и Тайга, 14 января — в Щегловском уезде. В январе же возникла районная комиссия на Анжеро-Судженских копях. Для предотвращения и быстрой ликвидации вспышек инфекции в губернии начали создавать летучие санитарные отряды.

Органы по борьбе с тифом проделали большую работу. Медикаменты и медицинское имущество под строгим учётом распределялись в централизованном порядке. Строились и ремонтировались госпитали, многие школы и помещения временно превращались в тифозные лазареты. Ревкомы и чекатифы объявляли «недели чистоты», периоды ударной работы по уничтожению очагов массовых заболеваний. В конечном итоге с февраля 1920 года в Сибири, в том числе в Томской губернии, эпидемия резко пошла на убыль. Началось свертывание чрезвычайных органов по борьбе с тифом.

Эпидемическая угроза спала в апреле месяце, но полностью полностью изжить инфекционные заболевания в Сибири ещё только предстояло. Тиф, холера, малярия — всё это висело дамокловым мечом над сибирскими просторами, и со всем этим предстояло разбираться. Предстояло не только научить людей мыть руки, но ещё и дать доступ к баням и прачечным, правильно организовать отхожие места, обеспечить качество продуктов питания и питьевой воды, а также разуплотнить жилой фонд. Это была сложная и важная работа, но как она происходила — это уже совсем другая история.

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_459290

Пост с навигацией по Коту

А ещё вы можете поддержать нас рублём, за что мы будем вам благодарны.

Яндекс-Юmoney (410016237363870) или Сбер: 4274 3200 5285 2137.

При переводе делайте пометку "С Пикабу от ...", чтобы мы понимали, на что перевод. Спасибо!

Подробный список пришедших нам донатов вот тут.

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!