Тесей, Ариадна и Лабиринт

Введение: Стерилизация античной традиции

В недрах «Одиссеи» лотофаги употребляют растение, вызывающее забвение прошлого и настоящего. В «Энеиде» Вергилия кумская сивилла использует опиумную настойку для пророческих видений. В четвёртой песни «Илиады» сама Елена Прекрасная подмешивает в вино непенф (др.-греч. νηπενθές) — «средство, дарующее забвение горя», которое Гомер связывает с египетской фармакопеей. Современные исследователи идентифицируют непенф как опиум или экстракт мандрагоры — один из древнейших литературных примеров использования психоактивных веществ для эмоционального контроля.

Однако в переводах Средних веков, а позже — в работах романтиков XIX столетия, эти ключевые элементы античной культуры подвергались систематической стерилизации. Непенф превращался в абстрактное «целебное средство», лотос лотофагов становился символической метафорой безделья, а опиумные видения сивиллы — поэтическим вдохновением. Подобная культурная цензура лишила нас понимания того, как наши предки воспринимали границы сознания, смерти и трансформации.

Сегодня мы обратимся к одному из наиболее искажённых мифов античности — истории Тесея, Ариадны и Минотавра. Этот нарратив, подвергшийся радикальной реинтерпретации в эпоху христианизации Европы, изначально представлял собой сложную инициатическую практику, где психоделические вещества играли роль проводников через лабиринт коллективного бессознательного к встрече с тем, что Карл Густав Юнг назвал архетипом Тени.

Глава 1: Алексифармакон против нити Ариадны — филологическая реконструкция

Античный текст и его искажения

Ключевым моментом нашего исследования станет эпизод, где Ариадна помогает Тесею победить Минотавра. В позднейших переводах акцент смещён на знаменитую «нить Ариадны», тогда как в античных источниках упоминается магическая трава и светильник. Обратимся к древнегреческому тексту Аполлодора («Библиотека», Эпитома I.7-11):

Древнегреческий оригинал: «Ἀριάδνη δὲ Θησεῖ δίδωσι λάμπαδα καὶ σπέρμα τι ἀλεξιφάρμακον, ἵνα μὴ πλανηθῇ ἐν τῷ λαβυρίνθῳ.»

Фонетическая транскрипция: «Ариадне де Тʰэсей дидоси ла́мпада каи спе́рма ти алексифа́рмакон, хи́на мэ планэтʰи эн то лабиринтʰо.»

Дословный перевод: «Ариадна даёт Тесею светильник и некое семя-оберег (алексифармакон), чтобы он не заблудился в Лабиринте.»

Сравним это с традиционным переводом Н. Куна в «Легендах и мифах Древней Греции»:

«Ариадна дала Тесею острый меч и клубок ниток. Тесей привязал конец нити у входа в Лабиринт и пошёл по запутанным переходам, разматывая клубок.»

Здесь мы сталкиваемся с фундаментальной проблемой интерпретации: слово «σπέρμα ἀλεξιφάρμακον» (семя-оберег) заменено на «клубок ниток», а «λάμπαδα» (светильник) исчезает или трансформируется в «острый меч».

Семантический анализ ключевых терминов

Термин σπέρμα (сперма) в античном греческом обозначает не только «семя» в биологическом смысле, но и «начало», «источник силы». В медицинских трактатах Гиппократа и Галена σπέρμα часто относится к концентрированным растительным экстрактам, особенно к семенам растений, обладающих фармакологическими свойствами. Переводчики могли интерпретировать это как метафору «начала пути», отсюда появление «нити» как символа ориентира.

Ἀλεξιφάρμακον (алексифармакон) — сложное слово, состоящее из ἀλέξω («отражать», «защищать») и φάρμακον («яд/лекарство»). В античной фармакопее этим термином обозначали растения, защищающие от ядов и колдовства. Согласно «Естественной истории» Плиния Старшего (XXV, 94), алексифармаконами считались рута обыкновенная (Ruta graveolens), полынь горькая (Artemisia absinthium) и белена чёрная (Hyoscyamus niger) — все три содержат психоактивные алкалоиды.

В минойской культуре, откуда происходит миф о лабиринте, подобные растения использовались в ритуальных практиках. Археологические находки в Кноссе включают керамические сосуды с остатками органических веществ, которые современный спектральный анализ идентифицирует как производные спорыньи и атропинсодержащих растений.

Историческая динамика интерпретации

Трансформация алексифармакона в нить Ариадны происходила в несколько этапов:

Эллинистический период (III в. до н.э. — III в. н.э.): Александрийские филологи, систематизируя греческую мифологию, уже начали рационализировать «варварские» элементы. В версии Диодора Сицилийского (IV, 61) алексифармакон описывается как «мудрое средство», без указания на его растительную природу.

Римская эпоха (I-IV вв. н.э.): Овидий в «Метаморфозах» (VIII, 174-176) впервые упоминает «нить» как инструмент навигации по лабиринту, хотя сохраняет упоминание о «дарах Ариадны». Интересно, что латинский текст использует слово medicamen («лекарство») для обозначения подарка принцессы.

Христианская трансформация (IV-XV вв.): Средневековые компиляторы, такие как Исидор Севильский, полностью исключили «языческие» фармакологические практики из мифологических нарративов. В «Этимологиях» (XI, 3, 12) лабиринт описывается как метафора греха, а нить Ариадны — как божественная благодать, направляющая заблудшую душу.

Ренессансная романтизация (XV-XVI вв.): Гуманисты, возрождая античную традицию, парадоксально закрепили средневековые интерпретации. В «Генеалогии богов» Боккаччо (1360) нить Ариадны становится символом человеческого разума, преодолевающего природные инстинкты (Минотавра).

Просвещение и романтизм (XVII-XIX вв.): Гёте в «Фаусте» (часть II, акт II) популяризировал «нить Ариадны» как универсальную метафору рационального решения проблем. Эта интерпретация окончательно вытеснила исходный контекст психоделического опыта.

Глава 2: Иконографическая эволюция — от алексифармакона к нити

Минойские истоки (XVII-XIII вв. до н.э.)

Чтобы понять исходное значение дара Ариадны, необходимо обратиться к археологическим свидетельствам минойской цивилизации. На фресках Кносского дворца (около 1600 г. до н.э.) женские фигуры, идентифицируемые исследователями как жрицы или представительницы царской семьи, изображены с ритуальными предметами в руках.

Фреска «Дамы в голубом» (Музей Ираклиона, инв. № ΑΜΗ 976) показывает трёх женщин в церемониальных одеяниях. Центральная фигура держит предмет, сочетающий черты веретена и связки растений. Современные исследователи, включая сэра Артура Эванса и Николая Платона, интерпретировали это как стилизованное изображение магических трав под символикой ремесла — характерный пример сакрализации повседневных практик в минойском искусстве.

Фреска из Акротири (Санторини, Национальный археологический музей Афин, инв. № 974) представляет сцену ритуального танца, где участницы держат ветви шафрана (Crocus cartwrightianus). Анализ пигментов показал, что художники использовали настоящий шафран для создания жёлтых оттенков — растение, которое в античности ценилось не только как краситель, но и как мягкий психоделик.

Печать из Кносса (Музей Ашмола, Оксфорд, инв. № 1938.757) изображает женщину с головным убором из стилизованных цветов полыни, держащую в руках сосуд и пучок растений. Эта композиция соответствует описаниям алексифармакона в поздних источниках.

Классическая трансформация (V-IV вв. до н.э.)

В классическую эпоху иконография Ариадны начинает меняться под влиянием афинской культуры, где рациональный логос постепенно вытеснял архаические культы.

Краснофигурная амфора (Британский музей, инв. № E 279, около 440 г. до н.э.) показывает Ариадну с предметом, который можно интерпретировать и как светильник, и как сосуд с благовониями. Художник, работавший в кругу мастера Ахилла, сохранил двойственность символа, характерную для переходного периода.

Рельеф из Спарты (Археологический музей Спарты, инв. № 448, IV в. до н.э.) представляет сцену передачи дара Тесею. Ариадна протягивает герою два предмета: светильник в левой руке и нечто неопределённое в правой, что может быть как нитью, так и пучком трав.

Римская кодификация (I в. до н.э. — IV в. н.э.)

Римские художники окончательно заменили алексифармакон нитью, создав иконографический канон, который просуществовал до наших дней.

Мозаика из Пафоса (Кипр, Археологический парк Пафоса, дом Тесея, около 300 г. н.э.) показывает Ариадну с красным клубком нити. Интересно, что у её ног изображена корзина с растениями — возможный намёк на утраченную версию мифа.

Фреска из Помпей (Национальный археологический музей Неаполя, инв. № 9043, I в. н.э.) из дома Веттиев представляет сцену в лабиринте. Ариадна изображена с нитью, но её головной убор украшен стилизованными цветами мака — растения, тесно связанного с культом Деметры и элевсинскими мистериями.

Саркофаг из Остии (Музей Остии, инв. № 68, III в. н.э.) демонстрирует полную христианизацию символики: нить Ариадны изображена как золотая лента, символизирующая божественное руководство.

Динамика символической трансформации

Анализ иконографической эволюции показывает три основных этапа:

В минойский период (до 1200 г. до н.э.) Ариадна изображалась с пучком трав или ритуальным сосудом, что указывает на её роль жрицы, владеющей тайнами растительной магии. Связь с шаманскими практиками и психоделическими ритуалами была очевидной.

В классическую эпоху (V-IV вв. до н.э.) происходит двойственная интерпретация: у Аполлодора сохраняется упоминание алексифармакона, но в изобразительном искусстве появляются светильник и неопределённый предмет, который может быть как травой, так и нитью.

В римскую эпоху (I-IV вв. н.э.) окончательно утверждается образ нити как символа рационального решения проблем. Лабиринт трансформируется из сакрального пространства инициации в метафору жизненных трудностей, которые преодолеваются с помощью разума.

Глава 3: Фармакологическая археология — растения силы в античном мире

Алексифармакон: идентификация и свойства

Для понимания истинной природы дара Ариадны необходимо обратиться к античной фармакопее. Термин «алексифармакон» встречается в медицинских трактатах Диоскорида, Галена и Плиния Старшего применительно к растениям, обладающим защитными и психоактивными свойствами.

Полынь горькая (Artemisia absinthium) — одно из наиболее вероятных растений, скрывающихся под именем алексифармакона. Диоскорид в «О лекарственных веществах» (III, 23) описывает её как средство «против всех ядов и злых чар». Полынь содержит туйон — монотерпеновый кетон, который в больших дозах вызывает галлюцинации и изменённые состояния сознания. В минойской культуре полынь была посвящена Артемиде — богине охоты и переходов, что связывает её с символикой лабиринта как пространства трансформации.

Рута обыкновенная (Ruta graveolens) упоминается Плинием (XXV, 94) как «трава против колдовства». Она содержит алкалоиды рутин и фурокумарины, которые в сочетании с другими веществами могут вызывать лёгкие диссоциативные эффекты. В народной медицине Средиземноморья рута использовалась для «очищения ума от дурных мыслей» — формулировка, напоминающая функцию алексифармакона в мифе о Тесее.

Белена чёрная (Hyoscyamus niger) — наиболее сильнодействующий кандидат на роль алексифармакона. Содержит тропановые алкалоиды (гиосциамин, скополамин, атропин), которые вызывают мощные галлюцинации и состояния деперсонализации. Гален в трактате «О простых лекарствах» (VI, 3, 5) предупреждает о её опасности, но отмечает, что «в малых дозах белена может дать человеку способность видеть скрытое».

Археоботанические свидетельства

Современные археоботанические исследования подтверждают использование психоактивных растений в минойской культуре. В 1987 году при раскопках святилища на горе Юхтас (Крит) были обнаружены керамические курильницы с остатками сгоревших растительных материалов. Анализ, проведённый в лаборатории Кембриджского университета, выявил следы алкалоидов, характерных для белены и мандрагоры.

Кносские таблички (Линейное письмо Б) содержат записи о поставках растений во дворец. Табличка KN Gg 702 упоминает «ku-pa-ro» (кипарис) и «ka-da-mi-ja» (растение, возможно, мандрагора) в контексте религиозных церемоний. Расшифровка Майкла Вентриса показала, что эти поставки координировались жрицами высокого ранга.

Пыльцевой анализ керамики из Кносса, проведённый Синклер Худ и Джерард Кадоган, показал аномально высокую концентрацию пыльцы растений семейства паслёновых (Solanaceae), к которому принадлежит белена. Это указывает на их культивацию или массовое использование в ритуальных целях.

Нейрофармакологический механизм действия

Понимание воздействия алексифармакона на сознание Тесея требует обращения к современной нейрофармакологии. Тропановые алкалоиды (основные компоненты белены) действуют как антагонисты ацетилхолиновых рецепторов, блокируя передачу нервных импульсов в парасимпатической нервной системе. Это приводит к:

Диссоциации сознания — ощущению отделения «я» от физического тела, что в мифологическом контексте соответствует «путешествию души» через лабиринт подземного мира.

Визуальным галлюцинациям — появлению архетипических образов (включая зооморфных существ вроде Минотавра), которые интерпретировались как встреча с духами или богами.

Амнестическому эффекту — частичной потере памяти о произошедшем, что объясняет, почему древние тексты описывают возвращение героев из лабиринта как «пробуждение от сна».

Анксиолитическому действию — снижению тревожности и страха, что позволяло посвящаемому встретиться с самыми тёмными аспектами своей психики.

Доктор Аммон Хиллман в своих исследованиях греческой фармакопеи отмечает, что подобные вещества использовались не для «развлечения», а как серьёзные инструменты психотерапии и духовного развития. В античном мире не существовало разделения между медициной, психологией и религией — все эти сферы объединялись в единую систему исцеления души и тела.

Глава 4: Лабиринт как модель психики — от минойских спиралей к юнгианскому анализу

Архитектурная символика и психологические архетипы

Лабиринт в минойской культуре представлял собой не только архитектурное сооружение, но и символическую карту человеческой психики. Археологические данные показывают, что реальный лабиринт Кносса имел спиральную структуру, принципиально отличавшуюся от квадратных лабиринтов позднейших римских мозаик.

Спираль как архетип трансформации. На критских печатях и фресках лабиринт изображался в виде концентрических спиралей — символа, который Карл Юнг идентифицировал как универсальный архетип самоорганизации психики. В работе «Символы трансформации» Юнг отмечает: «Спираль представляет собой движение от периферии сознания к центру самости, где происходит встреча с архетипом Тени».

Фреска из Пилоса (Национальный археологический музей Афин, инв. № Π 2022) показывает процессию жрецов, движущихся по спиральному пути к центральному алтарю. Их движение сопровождается музыкальными инструментами и курильницами — элементами, указывающими на изменённое состояние сознания участников ритуала.

Печать из Закроса (Музей Ираклиона, инв. № Z 450) изображает человеческую фигуру в центре спирали, окружённую зооморфными существами. Эта композиция поразительно напоминает описания шаманских путешествий в различных культурах мира, где посвящаемый встречается со своими «духами-помощниками» и «духами-противниками».

Минотавр как архетип Тени

В аналитической психологии Карла Юнга Тень представляет собой совокупность вытесненных, отрицаемых или неразвитых аспектов личности. Минотавр — человек с головой быка — является идеальным символом этого архетипа, объединяя человеческое сознание с животными инстинктами.

Мифологическая генеалогия Минотавра указывает на его связь с подавленной сексуальностью. Он рождён от противоестественного союза Пасифаи (жены царя Миноса) со священным быком — символом необузданной плодотворящей силы. В юнгианской интерпретации это представляет конфликт между социальными нормами (брак с царём) и архетипическими влечениями (притяжение к животному началу).

Каннибалистические наклонности Минотавра — поедание семи юношей и семи девушек — символизируют деструктивную силу непроработанной Тени, которая «пожирает» жизненную энергию личности. Число семь, повторяющееся в мифе, связано с циклами обновления и инициации во многих культурах.

Локализация в лабиринте помещает Минотавра в самый центр психического пространства — там, где, согласно Юнгу, происходит «конфронтация с самостью». Только пройдя через все слои сознательного и бессознательного, герой может встретиться с этой первичной силой.

Алексифармакон как проводник в бессознательное

Роль растительного алексифармакона в путешествии Тесея может быть понята через призму современной психоделической терапии. Исследования Станислава Грофа, Ролана Гриффитса и других специалистов показывают, что психоделические вещества действуют как «катализаторы бессознательного», позволяя получить доступ к глубинным слоям психики.

Механизм действия на архетипическом уровне. Тропановые алкалоиды (компоненты белены и мандрагоры) временно подавляют активность префронтальной коры — области мозга, ответственной за логическое мышление и социальные фильтры. Это позволяет архетипическому материалу из коллективного бессознательного проявиться в сознании в виде визуальных и аудиальных галлюцинаций.

Встреча с Тенью под воздействием алексифармакона. В состоянии изменённого сознания Тесей мог буквально видеть Минотавра как проекцию своих подавленных инстинктов. Древние тексты описывают эту встречу как физический бой, но психологическая интерпретация предполагает внутреннюю борьбу с теневыми аспектами личности.

Интеграция опыта. «Убийство» Минотавра не означает уничтожения Тени, а её интеграцию в целостную личность. В юнгианской терапии этот процесс называется «ассимиляцией Тени» — принятием и трансформацией негативных аспектов психики в источник творческой энергии.

Нейрофизиологическая модель лабиринта

Современная нейронаука предлагает поразительные аналогии между структурой лабиринта и организацией человеческого мозга. Гиппокамп — область мозга, отвечающая за память и пространственную ориентацию — буквально означает «морской конёк», но в древнегреческой мифологии ассоциировался с чудовищами подземного мира.

Дофаминовые пути и блуждание. Лабиринт можно рассматривать как метафору дофаминовой системы мозга — сети нейронных путей, регулирующих мотивацию и поиск награды. Блуждание по лабиринту соответствует состоянию неопределённости, когда человек ищет выход из кризисной ситуации.

Серотониновая система и встреча с Минотавром. Психоделические вещества воздействуют прежде всего на серотониновые рецепторы, что может вызывать как блаженные, так и устрашающие видения. Минотавр представляет собой «плохую поездку» — конфронтацию с подавленными страхами и травмами.

Нейропластичность и трансформация. Исследования показывают, что психоделический опыт может привести к долгосрочным изменениям в структуре мозга, особенно в областях, связанных с самосознанием и эмоциональной регуляцией. Возвращение Тесея из лабиринта символизирует эту нейрофизиологическую трансформацию.

Спираль как модель терапевтического процесса

Спиральная структура минойского лабиринта отражает нелинейную природу психологического исцеления. В отличие от линейного движения по прямой, спираль предполагает циклическое возвращение к одним и тем же проблемам на всё более глубоких уровнях.

Первый виток спирали — поверхностное осознание проблемы. Тесей входит в лабиринт, но ещё не встречается с Минотавром. В терапевтических терминах это соответствует первичному осознанию невротических симптомов.

Средние витки — углубление в бессознательное. Герой продвигается к центру, встречая всё более архаичные и пугающие аспекты психики. Алексифармакон помогает преодолеть сопротивление сознания.

Центр спирали — кульминационная встреча с Тенью. Битва с Минотавром происходит в самой глубокой точке лабиринта, символизирующей коллективное бессознательное.

Обратный путь — интеграция опыта. Тесей возвращается по той же спирали, но уже трансформированным. Каждый виток теперь означает интеграцию полученного знания в сознательную жизнь.

Глава 5: Элевсинская парадигма — институционализация священного безумия

Мистериальная медицина и коллективная терапия

Элевсинские мистерии представляют собой наиболее документированный пример институционализированного использования психоделических веществ в античном мире. Исследования Роберта Гордона Уоссона, Альберта Хофмана и Карла Рука убедительно доказывают, что центральным элементом элевсинского ритуала было употребление кикеона — напитка, содержащего производные спорыньи (Claviceps purpurea), природного источника ЛСД-подобных соединений.

Аналогия между элевсинскими практиками и мифом о Тесее становится очевидной при анализе структурных элементов инициации. Как и в случае с лабиринтом, элевсинский ритуал включал символическое нисхождение в подземный мир (спуск в теломестерион), встречу с хтоническими силами (видения Персефоны и Аида) и возрождение к новой жизни (эпоптея — высшее созерцание).

Климент Александрийский в «Протрептике» (II, 21) оставил нам завуалированное, но информативное описание элевсинских переживаний: «Я постился, я пил кикеон, я взял из кисты, совершив работу, я положил в корзину, и из корзины в кисту». Современные исследователи интерпретируют этот пассаж как описание ритуальных действий под воздействием галлюциногенных веществ, где «работа» (ἔργον) могла означать символическую борьбу с демоническими силами — аналог битвы Тесея с Минотавром.

Исключительно важным является свидетельство Цицерона в «О законах» (II, 14, 36), который, сам будучи инициированным в Элевсине, отмечает: «Мы не только получили основания для жизни в радости, но и научились умирать с лучшей надеждой». Это описание соответствует современным клиническим исследованиям псилоцибина и ЛСД, показывающим их эффективность в терапии танатофобии и экзистенциальной тревоги.

Нейрофармакологические параллели: от спорыньи к алексифармакону

Лизергиновая кислота, основной психоактивный компонент спорыньи, воздействует на те же серотониновые рецепторы (5-HT2A), что и псилоцибин, диметилтриптамин и другие классические психоделики. Этот механизм действия временно подавляет активность стандартной сети покоя мозга (default mode network), что приводит к растворению границ эго и доступу к архетипическому материалу коллективного бессознательного.

Тропановые алкалоиды алексифармакона (скополамин, атропин, гиосциамин) действуют через иной механизм — блокаду холинергических рецепторов — но приводят к сходным феноменологическим эффектам: диссоциации сознания, визуальным галлюцинациям и встрече с архетипическими образами. Различие заключается в том, что тропановые алкалоиды чаще вызывают делириозные состояния с элементами ужаса, что идеально соответствует нарративу встречи с Минотавром.

Плутарх в «Об Исиде и Осирисе» (378C) описывает использование «египетских трав» в мистериальных практиках: «Некоторые растения обладают силой открывать врата между мирами, но они же могут ввергнуть душу в бездну ужаса». Это предупреждение указывает на двойственную природу психоделического опыта, где терапевтический эффект неразрывно связан с конфронтацией с теневыми аспектами психики.

Социальная функция мистерий: от индивидуальной инициации к коллективной терапии

Элевсинские мистерии привлекали представителей всех социальных слоёв — от рабов до императоров. Эта демократичность указывает на универсальную потребность в психологической трансформации, которую не могли удовлетворить официальные религиозные культы. Мистерии функционировали как античная версия групповой психотерапии, где участники под руководством опытных жрецов-терапевтов проходили через процесс смерти-возрождения.

Апулей в «Метаморфозах» (XI, 21-25) оставил нам единственное подробное описание личного опыта инициации в мистерии Исиды: «Я достиг границы смерти, я ступил на порог Персефоны, я прошёл через все элементы и вернулся; посреди ночи я увидел солнце, сияющее ярким светом, я предстал перед богами подземными и небесными и поклонился им вблизи». Это описание поразительно соответствует современным отчётам о психоделических переживаниях, включая элементы мистической смерти, встречи с архетипическими фигурами и космического сознания.

Важно отметить, что мистериальная инициация не была одноразовым событием, но требовала длительной подготовки и последующей интеграции опыта. Диодор Сицилийский (V, 48) упоминает о «малых мистериях», которые проводились весной как подготовка к главному осеннему ритуалу. Эта структура соответствует современным протоколам психоделической терапии, включающим тщательную подготовку (set and setting), сеанс под наблюдением специалиста и интеграционную работу.

Заключение: возвращение к истокам

Миф о Тесее, Ариадне и Минотавре, освобождённый от позднейших наслоений и интерпретаций, предстаёт перед нами как сложная метафора психологической трансформации. Алексифармакон Ариадны — не просто магическая трава, но символ инструментов сознания, которые человечество использовало на протяжении тысячелетий для исцеления души.

Лабиринт — не просто архитектурное сооружение, но карта человеческой психики, где каждый поворот представляет новый слой бессознательного. Минотавр — не просто чудовище, но архетип тех тёмных аспектов нашей природы, которые должны быть не уничтожены, но интегрированы в целостную личность.

Современная психоделическая терапия, восстанавливая связь с этой древней традицией, предлагает новые возможности для лечения психических расстройств и духовного развития. Но это возвращение к истокам должно сопровождаться глубоким пониманием как возможностей, так и рисков, связанных с использованием инструментов изменения сознания.

Задача нашего времени — не отвергать эти древние практики как «примитивные суеверия», но найти способы их безопасной и эффективной интеграции в современную систему здравоохранения. Только так мы сможем восстановить целостность человеческого опыта, разделённого веками культурной цензуры.

Ответ на пост «Немного ужасающих фактов»7

В защиту идеи "освоения космоса" скажу, что довольно наивно примерять к межзвёздным, а то и межгаллактическим путешествиям себя нынешних с нашими жалкими сотнями лет жизни индивидуума. На космических масштабах жизнь всей нашей цивилизации - короткий миг. Куда мы со своим "планковским" временем своей индивидуальной жизни примеряемся?

А вот если экстраполировать "немножко" нас в будущее, то тут трудно представить что из нас получится. То ли консолидированный мета-интеллект всей цивилизации, то ли конгломерат интеллектов, давно и полностью ушедших от своей биологической основы, то ли ещё хрен пойми что, что мы своими умишками даже представить себе не способны. Само собой у нас и проблемы будут, и заботы, и задачи несопоставимы с нынешними. Вот представьте муравья, который живёт всю жизнь в муравейнике и не догадывается о существовании людей. Это не сложно, большинство муравьёв ни разу даже не видели человека, а их ГОРАЗДО больше чем людей.

Так вот, о чем мы не догадываемся как те муравьи? Нужно ли Муравьячеству бояться Человечество? Есть ли желание у людей истребить муравьёв? У каких-то определённо да, хотя не всех. Способен ли человек истребить муравейник? Наверняка. Способен ли человек истребить всех муравьёв? Определённо нет. Понимаете какая тут широкая аналогия раскрывается? И это только вершина айсберга. Мы в разных плоскостях бытия и сечение нашего пересечения ничтожно!

Представьте, что наши далёкие предки-приматы мечтали бы посетить Луну или хотя бы орбиту нашей планеты. Мы сейчас такие же приматы, которые доросли до Луны, но до других галактик так же далеко, как тем обезьянам до программы Аполлон! И "так же" тут совершенно не отражает реальный масштаб проблемы. На таких временнЫх расстояниях мои, да что там, наши человеческие суждения так же жалки и неточны, как мычание обезьян о звёздах.

Да о чём я! Сейчас есть представители Хомо Сапиенсов, которые искренне думают, что люди не посещали поверхность Луны! Почему мы вообще слушаем рассуждения о том имеет ли смысл и возможно ли путешествие к другим звёздам? Для кого-то и с дивана встать - не всегда имеет смысл, а ехать путешествовать, нырять на глубины исследовать океан, жить на Антарктической полярной базе, заниматься научной деятельностью на МКС - и подавно!

Хватит "авторитетно" судить брызжа слюною о принципиальной невозможности чего-то. Сколько таких скептиков было на всём отрезке развития нашей цивилизации до нынешнего момента, и эти скептики никуда не денутся. Это нормально. У них всегда есть какие-то доказательства, со многими даже трудно спорить, да и смысла особого нет. Разве что из любопытства.

Но к чему это я... Мы живём в интересное время. Сейчас вдруг оказалось, что сделать что-то похожее внешне на нечто думающее и рассуждающее относительно просто. Ещё несколько лет назад это казалось очень маловероятным и трудным, а теперь тест Тьюринга трещит по швам, и мы спешно придумываем новые тесты, чтобы не признавать в такой простой шутке наличие интеллекта. Где ему там быть-то?! Да, похоже, но это всего лишь... ну понятно да? А вот что такое вообще этот интеллект - не понятно. Но явно не то, что сейчас достигнуто.

Так вот, мы живём в интересное время, это очередной небольшой прорыв, очередное удивление Человечества в длинной цепочке таковых, что нас будет подстерегать и подстерегало всю историю. Бег времени и скорость прогресса (хотя это субъективно, конечно) ускоряется. Процесс, видимо, асимптотический, но сингулярность ощущается всё ближе и ближе. Может быть это лишь иллюзия и вопрос ракурса, не знаю, но в такой обстановке надо осторожнее с суждениями о невозможности, об ограничениях, о... да о чем угодно! Сейчас почти каждый индивид прочно "пророс" в питательный медийно-информационный слой нашей цивилизации. Хоть там в основном и говно, но это, как выясняется, отличное удобрение.

Если воспитать человека без Человечества, то вырастет, возможно. довольно смышлёная обезьянка. Это будет не человек, потому что человек не отделим от своего общества. Я из этого делаю вывод. что люди - это давно киборги. Это благодаря внешней аугументации письменностью, образованием, мифологией, этикой, системами абстракций, промышленной матрице производства\потребления, интернету с его википедией и соц-сетями... перечислять можно много. Сейчас к этому списку добавились языковые модели, называемые Искусственным Интеллектом*. Так вот же! со всеми этими аугументациями мы (люди) вполне себе уже киборги! Сколько там нам до осознающих себя сообществ? Далеко ли до неотличимости по внешним проявлениям "черного ящика" в черепушке от "черного ящика" в весах нейронной сети на нодах датацентра? Не понятно! Именно что не понятно. Раньше было понятно, что далеко, а теперь не понятно. Значит ближе!

Так что не надо тут мне про бессмысленность и обречённость на фоне пространств и времён. Может быть пройдёт жалкая сотенка лет и сознания как корабли Тесея будут по ходу жизни перетекать незаметно в электронные синапсы, а для таких штук гибернация на тысячу лет, или путешествие с околосветовой скоростью уже не кажутся такими уж невозможными. Да и репликации с синхронизациями... кто знает...

* ИИ - Как бы кто резонно ни агрился на этот термин, но то. что так зовётся. сейчас решает интеллектуальные задачи, которые несколько лет назад решали так эффективно только люди. Так что не важно как что называть, главное чтобы все понимали о чем речь.

Данный текст был написан посредством биологического естественного интеллекта без обработки искусственными нейронными сетями.

Однако это не потому, что автор предвзято относится к этой технологии или излишне консервативен. Просто автору нравится такое словоблудие, и ему плевать на кумулятивные оценки общественностью.

Тот же?

Из канала Мемдорфин

Подсказка:

Этот шаблон мема обычно используется для описания ситуации с недопониманием, когда оба называют одинаковое слово, но подразумевают разные вещи (например, «мне нравится лук (растение), мне тоже (лук для стрельбы)»).

Парадокс корабля Тесея — философская задача с вопросом «Является ли корабль тем же самым, после того, как у него заменили все детали?».

Вопрос мема — нравится ли им один и тот же корабль или всё-таки разные?

Почему метафора "метла Тригера" лучше метафоры "корабль Тесея"

Почему Метла Триггера — лучшая метафора, чем Корабль Тесея.

Обсуждение: После того, как в заключительном эпизоде «ВандаВижен» упоминается «Корабль Тесея», я чувствую, что пришло время заменить этот устаревший философский пример явно лучшей версией из «Только дураки и лошади».

Причины:

Ясность: Это проще. У метлы есть голова и ручка. В этом примере у корабля есть «доски», но есть и гораздо более важные элементы древесины, которые, вероятно, нелегко заменить. Например, если замена древесины главного киля требует разборки всего корабля, то это полная перестройка, которая портит пример. Замена части объекта, не требующая демонтажа остаточного объекта, является лучшим примером. Тот факт, что есть только еще один кусок, делает его еще красивее.

Семантика: Это Метла Триггера. Метла, принадлежащая Триггеру. Он изнашивается, пока подметает дороги, а когда меняет головку или ручку, то это все равно его метла. Спорный вопрос, та ли это «Метла Триггера», но это определенно «Метла Триггера». Тесей уже давно умер, когда все доски его корабля были заменены. Они никогда не плавали по морю, что вызывает вопросы о том, можно ли считать что-то кораблем, если оно никогда не плавало, а не украшением в форме корабля.

Тема сообщения: «Тезей» не был известен тем, что долгое время использовал один и тот же корабль и ему приходилось заменять многие из них. То, что оно долгое время находилось в музее, не имеет прямого отношения к деяниям Тесея. Одиссей был бы лучшим примером, поскольку его корабль во время Одиссеи нуждался в большом ремонте. Триггер — дворник, который очень долго пользовался метлой. Он сильно износил свою метлу, и ему нужно было заменить детали.

Первый полёт. Про Икара, Дедала и дворцовую экономику

Все знают легенду о Дедале и Икаре. Возможно, что такой полет был на самом деле.

Дедал, первый в истории изобретатель, чьё имя нам известно, жил в Афинах в 1500 году до н.э. Происходил из рода Метионидов - первых царей Афин.

Работал девелопером, скульптором, предпринимателем. Проектировал здания и стадионы, ваял статуи и изобретал разные инструменты. Считается, что Дедал изобрёл бурав и отвес, хотя они были известны ещё в Древнем Египте, так что мастер либо позаимствовал их у египтян, либо изобрёл повторно.

Учеников Дедал брал неохотно, но сестра уговорила взять племянника Талоса. По преданию мальчишка увидел на пляже позвоночник рыбы, его осенило и он сделал из железа первую пилу. Еще Талос придумал гончарный круг, токарный станок и циркуль. Все эти инструменты тоже были известны в Древнем Египте.

Дедал позавидовал мастерству племянника и сбросил его с афинского Акрополя. Насмерть. Древний мир - жестокие нравы...

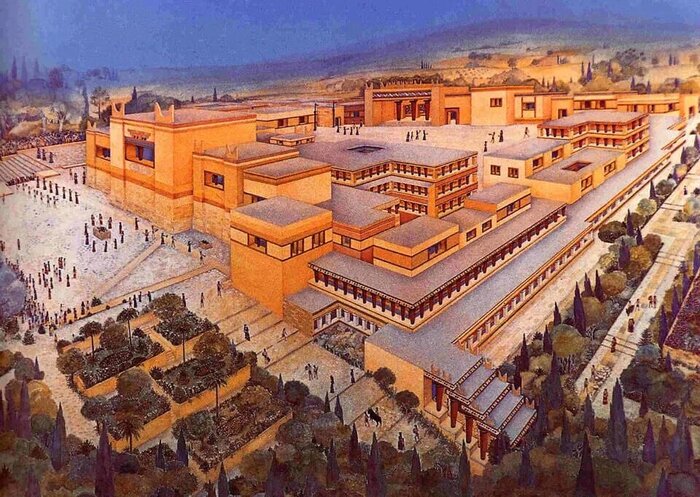

После убийства Талоса, Дедал бежал на Крит к царю Миносу, который поручил мастеру строительство своей резиденции - Кносского дворца.

В то время небольшой остров Крит был центром могущественного Минойского государства - первой цивилизации Европы. В геополитике державы делятся на «морские» и «сухопутные». Первыми появились «сухопутные»: Китай, государства Междуречья и Египет, а Крит стал первой «морской» державой - талассократией. По легенде царь Минос построил огромный флот и покорил бОльшую часть побережья Эгейского моря. Корабли критян бороздили Средиземное море и окрестности. Торговля давала огромные доходы - конкурентов почти не было. Критские изделия археологи находят от Израиля до Пиренеев. В случае конфликтов, критский флот блокировал вражеские порты и высаживал десантников, вооруженных бронзовым топорами.

Экономика Крита была дворцового типа, распределительной. Налоги были большими, поступали в распоряжение «дворца» - царя и его приближенных. Затем часть их шла на обеспечение жизни «дворцовой бюрократии», а часть - на реализацию крупных народно-хозяйственных проектов. Дворцовая экономика неплохо работала в Китае, Месопотамии и Египте - позволяла, например, реализовывать крупные ирригационные проекты, но иногда давала сбои и усилия населения уходили на постройку чудес света типа пирамид или гробницы Цинь Шихуанди.

В дворцовой экономике само здание дворца играет важную роль - должно быть хорошо защищённым и комфортным, чтобы обеспечить удобную и безопасную работу правительства и сохранность сокровищ. В России, кстати, Кремль тоже укреплён на славу с незапамятных времён.

При проектировании критского дворца Кносс Дедал впервые в Европе применил централизованный водопровод, канализацию, систему фильтрации воды, отопление и вентиляцию. Дворец был многоэтажный, имел сотни помещений.

Парадоксально, но у критских дворцов не было крепостных стен. Главным дворцом был Кносский по его образцу были выстроены ещё несколько дворцов-городов, где правили братья Миноса, но и у них тоже крепостных стен не было. Похоже, что критяне рассчитывали на защиту своего флота и не считали нужным тратить время на сухопутные укрепления.

В 19 веке греческий археолог Минос Калокеринос определил местоположение дворца своего тёзки и начал раскопки. Сам Генрих Шлиман после раскопок Трои хотел начать раскопки Кносса, но Крит тогда был турецким, а у Шлимана были натянутые отношения с правительством Турции, из-за незаконного вывоза сокровищ Трои. Англо-русская эскадра в 1898 помогла Криту стать независимым и раскопки Кносса провёл англичанин Артур Эванс.

Предполагают, что Лабиринт, где Тесей убил Минотавра, это комплекс пещер неподалёку от Кносса.

Что касается загадочного Минотавра, то не стоит впадать в сложные объяснения с биомутациями - у Плутарха в биографии Тесея, есть вполне реалистичное объяснение - в Лабиринте с афинскими пленниками сражался Тавр, - жестокий опытный воин и любовник царицы Пасифаи.

За постройку Кносского дворца Минос щедро наградил Дедала, но сделал его затворником, из Кносса никуда не выпускал. Царь боялся, что планы дворца могут попасть к врагам.

Дедал женился на Навкрате, служанке Миноса, родился сын - Икар. Скучал по родным Афинам. Шли годы…десятилетия…

После того, как Тесей с помощью царской дочери Ариадны убил Тавра, выбрался из Лабиринта и вернулся в Афины, Минос начал подозревать Дедала в помощи земляку.

Дедалу надоела жизнь арестанта в дворцовых стенах и он собрался бежать, но стража зорко следила за мастером. Кносский дворец стоял на холмах и Дедал решил спланировать с крыши в гавань к порту.

Дедала выглядит вполне мог сделать простой дельтаплан. В конце 19 века Отто Лилиенталь мастерил планеры с каркасом из веток ивы и обшивкой из вощеной хлопчатобумажной ткани, материалы, доступные в Древней Греции.

Возможно, что Дедал сделал обшивку из папируса, который был хорошо известен на Крите. Позднее в описаниях возникла путаница - слово «перья», по-древнегречески πτεροῖς /pteˈrois/ означает не только «перья», но и «крылья». Кроме того, πτεροῖς /pteˈrois/ (птерос) созвучно древнегреческому πάπυρος /pápyros/ - «папирус». Овидий в «Метаморфозах» написал, что Дедал покрыл крылья воском и облепил их перьями, это описание и закрепилось в истории, а в результате следующие несколько тысяч лет энтузиасты полетов трудолюбиво покрывали крылья воском, обклеивали их перьями, прыгали с башен и ломали себе ноги.

Испытаний и тренировочных полётов по понятным причинам у беглецов не было. При побеге Икар разбился, а Дедал хорошо знал особенности своих крыльев, удачно спланировал, добрался до порта и уплыл на корабле. Стража нашла разбившегося Икара с крыльями и рассказала Миносу версию, что Дедал улетел в Грецию. В этом случае, они не виноваты, ничего не могли сделать. В одном из мифов сообщается, что о корабле для Дедала договорилась сама царица Пасифая, которая мстила Миносу за супружеские измены.

В то время греческие города-государства были разбросаны по побережью всего Средиземного моря и после побега Дедал укрылся на Сицилии у царя Кокала.

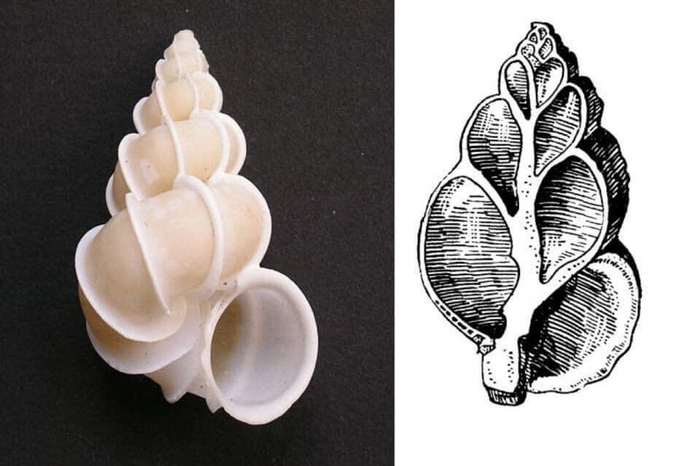

Минос начал поиски мастера. Мудрый царь пообещал щедрую награду тому, кто проденет нитку сквозь ракушку сложной формы в конце которой было отверстие. Царь знал, что кроме хитроумного Дедала никто задачу не решит и разослал такие ракушки по всей Великой Греции.

Дедал решил задачу просто и элегантно - взял муравья, привязал к нему тонкую нить, смазал выходное отверстие мёдом и запустил муравья в раковину. Муравей вылез с другой стороны и протащил за собой нитку. Я слышал, что можно привязать нитку к шмелю или даже мухе, но к муравью?... Впрочем, пишут, что бывают гигантские муравьи до 2,5 см в длину, а может Дедал использовал термита, на Сицилии они водятся.

Минос получил раковину с продетой ниткой от царя Кокала и отправился к нему в гости. Уставшему с дороги Миносу дочери Кокала предложили ванну, а когда Минос лёг, залили крутой кипяток. Насмерть. Может Минос просто приехал поговорить с Дедалом, попытаться урегулировать разногласия, а его сразу кипятком... Жёстко как-то. Впрочем, в то время многие государства были недовольны гегемонией Крита...

Согласно «Одиссее», боги сделали Миноса верховным судьей в Царстве Мертвых. Наверное Минос всё-таки был неплохим царем и справедливым человеком, высокий пост судьи боги кому попало не доверили бы.

Изобретение Дедала военного и экономического применения не имело. Желающих прыгать с холмов с риском для жизни не было. Конструкция первого дельтаплана забылась.

По легенде Дедал перелетел с Крита на остров Санторин. В 1988 студенты MIT (США) построили мускулолет “Daedalus 88” и греческий велосипедист Канеллос Канеллопулос пролетел по маршруту Дедала 115.1 км за 3 часа 54 минуты. Рекорд дальности мускулолета, который не побит до сих пор.

А Минойскую цивилизацию постиг печальный финал. Раскопки археологов показали, что примерно в 1450 году до н.э. города Крита были разрушены пожарами. Предполагают, что причина упадка - взрыв вулкана острова Санторин в 1500 году до н.э. Гигантское цунами высотой до 100 метров, землетрясения и вулканический пепел уничтожили флот и порты Крита. Вторжения греков завершили разгром Минойской цивилизации. Некоторые исследователи видят в мифе об Атлантиде отражение критской катастрофы.

ЛИТЕРАТУРА:

Андреев Ю.В. От Евразии к Европе. Крит и Эгейский мир в эпоху бронзы и раннего железа (III-начало I тыс. до н. э.) С.-Петербург 2002

Генри Лайон Олди «Бык из машины»

С творчеством дуэта писателей, известных под псевдонимом Генри Лайон Олди, я раньше не был знаком. В данном романе авторы обращаются к известному древнегреческому мифу, предлагая его в необычной и оригинальной трактовке. Думаю, основной сюжет истории о лабиринте минотавра знают практически все. Дуэту писателей удалось привнести в легенду много нового и, в какой-то степени, освежить.

По жанру – это гибрид технофэнтези и нуарного детектива. Атмосфера нуара передана превосходно: алкоголь, сигареты, неоднозначные герои, роковые красотки и продажные полицейские. Не стоит также забывать и про тот факт, что в основе сюжета лежит легенда – в романе мы не раз встретим знакомых мифологических персонажей, но в несколько необычном формате.

Мне особенно понравился сеттинг. Не очень далекое будущее, технологический прогресс достиг определенного уровня и пришел к тому, что в информационной среде зародились некие могущественные сущности – Боги Цифрала. Получается, человечество само создало себе богов. Их множество, и каждый обладает определенным характером и силой. По большей части они равнодушны к человечеству и считают нас не более чем расходным материалом или низшими существами. Имена богов не взяты из мифологии Древней Греции – это именно боги новой эпохи, порожденные сочетанием технологий и различных человеческих качеств, как хороших, так и плохих. Иногда небожителям становится скучно, и они вселяются в тела людей, просто, чтобы увидеть мир глазами своих подданных, почувствовать вкус их жизни. Таких счастливчиков называют аватарами. Им даруется отменное здоровье и долголетие. А еще боги пристально следят за тем, чтобы их аватарам не причиняли вреда. За обиду же жестоко карают. Помимо этого аватары обычно окружены почётом и занимают важное положение в обществе. Помимо аватаров существуют еще полубоги – дети людей и богов, но это очень редкое явление.

По сюжету неизвестный маньяк убивает аватаров, а боги не вмешиваются и не карают обидчика. Чувствуют собратьев лишь другие аватары, находящиеся не очень далеко от места убийства. Бездействие полиции и владык Цифрала очень подозрительно. Разобраться в происходящем предстоит Тезею, профессиональному борцу спортивного клуба «Элевсин». Однако это лишь видимая часть жизни загадочного парня. На самом деле Тезей – полубог, и прибыл в Кекрополь по поручению собственного деда Питфея – человека довольно влиятельного. Питфей – аватар Слепой, богиня правосудия, и с помощью её силы распутал ни одно безнадёжное дело. Также Тезею придется выяснить, что за загадочная сущность вселяется в некоторых людей, приказывая им жестоко убивать окружающих. Кто же из богов Цифрала развлекается таким необычным способом? Роман прямо-таки переполнен различными отсылками и метафорами. Не уверен, что сам сумел разгадать их все. Интересное испытание для читателя. Известные личности древнегреческих мифов предстают перед нами в совершенно новом свете: Ариадна – светская львица и дочь прокурора, Икар – следователь, Дедал – руководит производством самолётов, Полифем – байкер и т.д. Если хорошо знаешь детали мифа о минотавре, то можно случайно заспойлерить себе финал. В любом случае загадок в романе хватает.

Итог: Интересное сочетание нуарного детектива, технофэнтези и древнегреческих мифов. Оригинально и гармонично. Сюжет довольно непредсказуем, но логичен, темп повествования идеально выверен. Хотелось бы почитать подобные трактовки и других мифов из-под пера авторов. Отмечу довольно красивый и несколько необычный язык написания, но привыкаешь к нему довольно долго. Единственное, что порой раздражало, это обилие вульгарных сцен. Чаще всего они были элементарно лишними.