Национальность "монголо-татарского ига"

Условное понятие «татаро-монголы» ввел в научный оборот другой историк – Петр Николаевич Наумов. В 1823 году он использовал этот термин для обозначения «монгол, называемых татарами». В последующие годы термин органично слился с понятием «татарского ига», которое появилось в польской литературе еще в конце XV века, и превратился во всем известное «татаро-монгольское иго».

В древнерусских летописях можно прочитать о нашествии на Русь каких-то храбрых, сильных и отважных воинов на лошадях, но поначалу русские даже не знали, с кем имеют дело и как их называть. Таинственных воинов начали звать «татарами» спустя некоторое время, вот только название это пошло от китайцев. Жители Поднебесной называли татарами все кочевые народы, которые населяли необозримые степи за пределами Великой Китайской стены. Есть исследования, согласно которым татары были в противоборстве с монгольскими народами: кереитами, киятами, меркитами и другими.

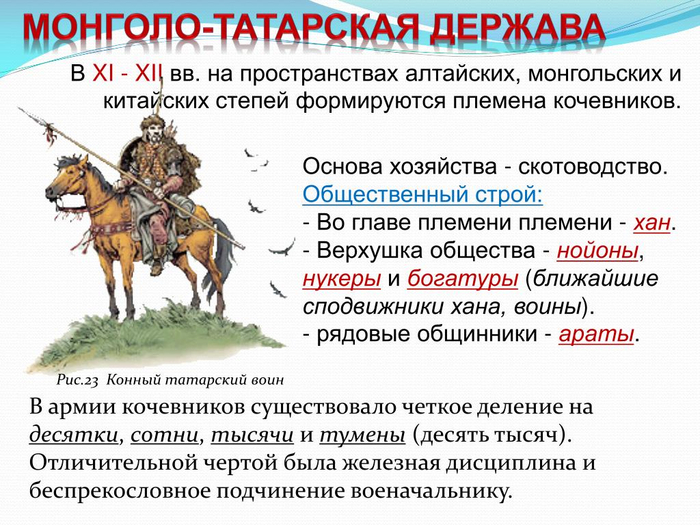

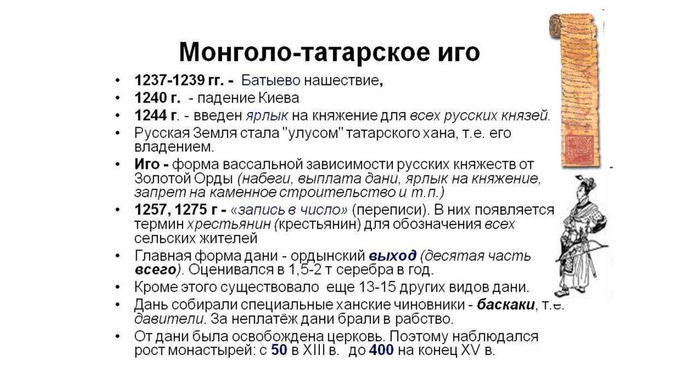

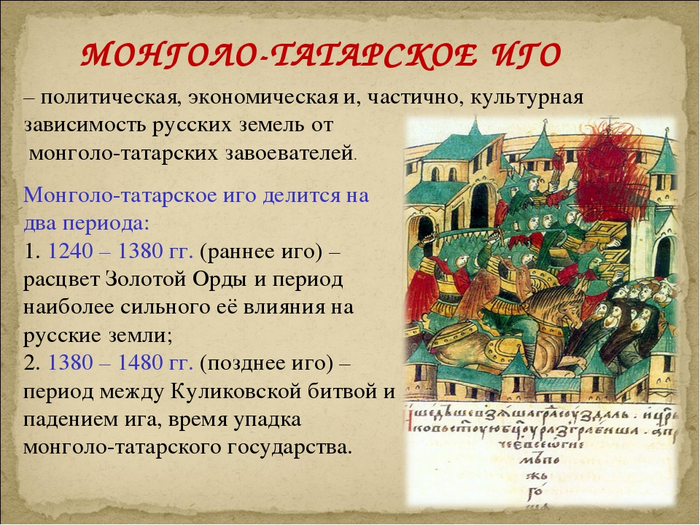

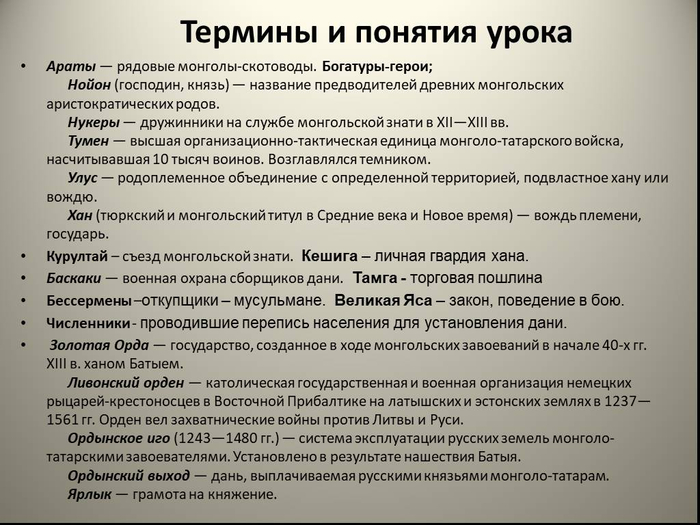

Монголо-татарское иго было периодом в истории России, когда земли Русского княжества были захвачены монголами и татарами. В состав монголо-татарского народа входило несколько крупных племен, таких как меркиты, тайгидты, татары, найманы и кэриты. Эти племена имели похожий образ жизни и были сильно связаны друг с другом. Во главе каждого племени стояла аристократия - богатуры и нойоны. Богатыри и господа правили кочевыми родами, члены которых были разделены на нокоры. Под монголо-татарским игом Россия находилась около двухсот лет и столкнулась с жестокими нашествиями и налогами этой державы. Однако, в этот период Россия также получила новые знания и технологии, которые повлияли на ее развитие в будущем. В конце концов, ига была завершена в 1480 году, когда Иван III объединил все русские земли в московское княжество.

Происхождение

Родиной монголов, судя по всему, было среднее течение реки Аргуни (в верховьях она известна как Хайлар, течет в Китае и на границе России и Китая, сливаясь с Шилкой, образует реку Амур). К началу XIII века выходец из племени монголов Темуджин смог объединить монгольские племена. В последствие он получил титул Чингисхана и стал основателем Монгольской империи.

О происхождении слов «монгол» и «татар» выдвинуто множество гипотез. Но все одни сходны в одном: эти названия были даны им соседями. О татарах впервые упоминают китайские источники 5 века в связи с одним из народов державы хунну (с которыми обычно отождествляют гуннов, тоже непонятного этнического родства). Впрочем, это сопоставление с татарами тоже лишь предположительное, так как звука «р» у китайцев нет. Те иероглифы, которыми впервые записано гипотетическое название татар, читаются как «датань» или «таньтань».

Не ранее 10 века и тоже в китайских источниках впервые упомянуты монголы. По версиям почти всех учёных, изучавших этот вопрос, это имя (в разных фонетических вариантах) является искажением каких-то монгольских слов, но не племенных самоназваний. Причём это искажения были сделаны либо самим китайцами, либо даже дошли до них через посредничество тунгусо-маньчжурских народов.

Первые же европейские упоминания о «монголо-татарах» в 13 веке, сделанные уже после их нашествия, говорят о манголах или монголах, именуемых также татарами или тартарами. Таким образом, они восходят к китайской передаче этих названий. Получается, что о «монголо-татарах» европейцы узнали от китайцев, отделённых от Европы этими же самыми «монголо-татарами»! Какая-то в этом есть географическая нелепица

Весьма вероятно, конечно, что о монголах в Европе знали раньше и действительно от китайцев, в результате посреднической торговли по Великому шёлковому пути. Имя же «татар» или «тартар», наиболее вероятно, восходит к древнегреческому Тартару, то есть подземному царству, и должно было символизировать «адскую мощь» вторгшихся племён. Совпадение этого слова с тем, как, возможно, называло себя одно из тюркских племён, чисто случайное.

Кем по национальности были воины

Поскольку татары обитали на приграничных с Китаем землях, жители Поднебесной стали называть так все племена кочевников, расселившиеся от Великой стены до Сибири. То есть, по мнению китайцев, татарами являлись монгольские, тюркоязычные племена, а также обитатели таежных просторов.

Поэтому неудивительно, что местные хроники подразделяют татар на три категории: черные, дикие и белые. В первую группу летописцы Поднебесной включали тунгусов, якутов, бурятов и другие народности Сибири. Людей, основным видом деятельности которых была охота, китайские авторы причисляли к диким, так и писали в своих исторических трудах. К белым татарам относили собственно татар, живущих недалеко от Великой стены. Они подверглись сильному культурному влиянию соседей: носили шелковую одежду, следовали учению Конфуция, были знакомы с иероглифическим письмом. Этих людей китайцы часто нанимали для охраны своих границ от набегов воинственных кочевников, считая белых татар более цивилизованными. Как вы уже поняли, к первой категории летописцы Поднебесной относили монгольские племена. Так называемые «черные татары» занимались скотоводством. Они противились «окультуриванию» со стороны китайцев, высоко ценили свою самобытность и свободу. А тех, кто готов был за деньги уподобляться богатым и влиятельным соседям, стремясь достичь у них звания цивилизованных людей, монголы открыто презирали. Они часто враждовали с татарами (белыми татарами, по классификации китайцев). Оба племени совершали грабительские набеги друг на друга, в степи всегда было неспокойно. Поскольку именно китайцы в те времена скрупулезно вели записи, позднее жители всех других стран также ошибочно стали называть монголов татарами. Хотя это были разные народы, чему свидетельство их менталитет и образ жизни.

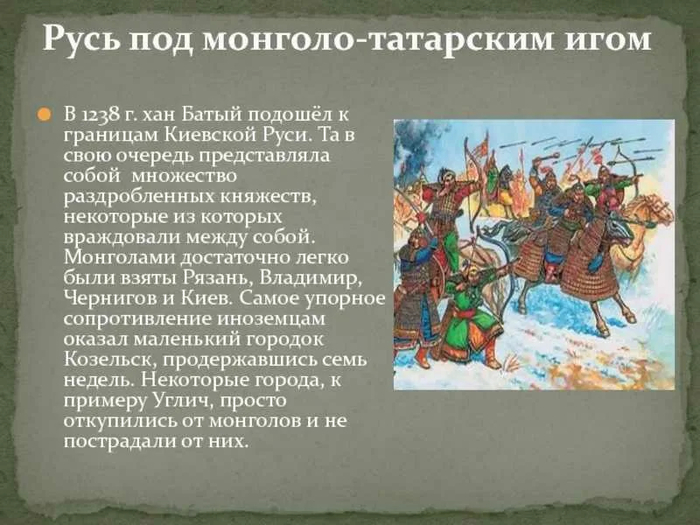

В армии хана Батыя, напавшей на русские земли в 1236 году, служили представители многих завоеванных монголами народов. Были среди них и татары, но мало.

Упорное использование ошибочного этнонима тем более удивительно, что Тэмуджин в 1202 году практически полностью истребили всех татар. Поскольку это племя часто враждовало с предками и родственниками легендарного полководца, Чингисхан, одержав над ним победу, принял вместе с его ближайшим окружением жесткое решение о его полном истреблении. Женевской конвенции, регулирующей правила обращения с военнопленными, тогда еще не было, а память о пережитых при набегах татар несчастьях была крепка. Исключение монголы сделали лишь для маленьких детей, а также некоторых молодых и красивых женщин, которых взяли в наложницы.

Собственно татары никогда не были союзниками монголов и никогда не участвовали в их завоевательных походах, а наоборот, постоянно враждовали с ними. Отец Чингисхана Есугей во второй половине XII века нанес татарам крупное поражение, за что через несколько лет они его отравили. Чингисхан, придя к власти в Монголии, жестоко отомстил за смерть отца, устроив кровавую резню. Результаты ее известны из «Тайной истории монголов»: монголы вырезали всех, кто был ростом выше тележной оси.

На Русь пришли не монголоиды и не татары (булгары), а единственно реальная сила – русы-скифы. Поэтому трёхвековое господство-«иго» не оставило никаких антропологических изменений в население Руси. Сами ордынцы были русами-европеоидами, восточным ядром суперэтноса русов. Поэтому они естественно стали частью русского народа. Население Орды (ордынцы, половцы, аланы и пр.) просто в один момент стало русским.

Образ Золотой Орды как совершенно чуждого Руси иноземного враждебного государства, в котором безраздельно господствуют «монголы» ложен, создан врагами русской цивилизации и народа. Никаких монголов-монголоидов в Орде не было. Были волжские булгары («татары»), были русы-скифы. Огромную империю «от моря до моря» создали русы-язычники скифосибирского мира. Погибла великая держава из-за исламизации и арабизации. Как только в Орде взял вверх ислам, началась духовно-религиозная конфронтация между частями империи, деление на «своих» и «чужих». По мере вырождения Ордынской империи «центр управления» северной цивилизацией постепенно перешёл в Москву. При Иване Грозном Русь восстановила единство евразийской империи.

ДНК

Анализ ДНК выявляет в структуре ДНК участки не измененные в течение столетий и служащие маркерами определенных групп населения, привязываемых к народам.

Эти группы называются гаплотипами (иногда ошибочно гаплогруппами) и сейчас их разновидностей существует множество.

Например, для населения проживающего на землях ранее входивших в ареал кельтов, характерен гаплотип R1B его можно найти и у британцев, и у немцев, и даже у славян-чехов.

Для скандинавов характерна группа I2, которую можно встретить и у современных представителей, и в захоронениях например визиготов и свевов.

А для славян доминирующей группой является R1A, которая имеет самое широкое распространение и является маркером индоевропейцев.

У всех носителей этой группы от исландцев до брахманов Индии, предок по мужской линии был носителем индоевропейского языка и генотипа, живший в бронзовом веке, где-то в степных просторах Евразии.

Больше всего данная гаплогруппа распространена среди отдельных высших каст севера Индостана, киргизов, таджиков и некоторых групп в Средней Азии, сорбов-лужичан, восточных европейцев, алтайцев, хотонов, западных (поляков) и восточных славян, у некоторых иранских народов (пуштуны, белуджи, более древние - скифы, сарматы и др.), в известном смысле у финнов и балтов, евреев-ашкинази (по отцу).

Такой широкий этнический разброс объясняется тем, что индоевропейские миграции имели гигантских охват, с замещением местного мужского населения и метисацией с аборигенками, в ареале от Восточной Европы до Западной Монголии.

Исследование массово выявляло азиатские гаплотипы, характерные для современных монголов Q и C.

И массово же не нашла их сколь-нибудь широкое распространение среди русских - минимальные доли процента, явный результат случайных контактов.

После этого был сделан поспешный вывод о том, что монголы не оставили следа в истории русского генофонда.

Но это не так. Для корректного вывода, надо понимать, как воевали монголы и как они комплектовали свою армию.

Собственно, сами монголы занимали большую часть своего войска, лишь в короткий период завоеваний Чингисханом своих соплеменников, тангутов и Китая.

А вот далее, монгольская орда комплектовалась как снежный ком.

Каждый завоеванный народ предоставлял своих воинов хану, как и вассальные племена.

Китайские инженеры делали машины для осады Хорезма

Корейские отряды утонули вместе с монголами во время тайфуна у берегов Японии

Бродники и их воевода Плоскиня сражались во время разорения Рязани на стороне монголов.

А уже русские дружины упоминают в монгольских станах венгерские хронисты

Таким образом, по мере удаления от Монголии, доля монголов войске резко снижалась, они составляли костяк окружения хана, а также богатуров- элитную тяжелую конницу, ну а роль «пушечного мяса» выполняли покоренные народы и пленные.

Это было и логично, ведь трудно представить, что например для западного похода, монголы собирали бы войско где-то у Байкала, а потом в течение года, огромная масса людей шла бы на запад, разоряя округу и извещая всех , что идет огромная армия.

К моменту их прихода, неприятель бы уже отлично подготовился или скрылся.

А вот если сравнительно небольшое войско монголов перемещается на окраину своих владений, где из покоренных народов уже набирает "кулак" своего войска, это быстрее, эффективнее и более скрытно для противника.

Преимущества такого подхода очевидны:

Соседние завоеванные народы к атакуемым лучше знают языки и местность

Армия может легко пополнятся в процессе похода из глубокого тыла

Снижается вероятность восстания в тылу, так как в поход уведены милитаризированные группы, которых вполне можно использовать и как заложников.

Потери самих монголов резко падают, ведь удар принимают на себя покоренные.

Безусловно Бату, Субэдэй или Джучи были монголами, хотя и их генетика не так проста.

Скифо-сарматский мир доходил до западного Гоби, часть монгольских терминов коневодства имеет иранское происхождение и в состав монголов влились и иранские племена, того же индоевропейского корня, с гаплотипом R1A.

Китайские хроники изобилуют описаниями северных варваров с "европейскими" чертами: длинноносые, рыжебородые, зеленоглазые динлины, юэчжи, хунну нападают на Китай именно со стороны нынешней Монголии. Все эти народы вошли в состав тюркских каганатов, а потом имонгольских племен.

Богатуры и советники были также монголами, поэтому верхушка была почти моноэтничной.

А вот все остальные набирались из рекрутского набора по покоренным : половцы, булгары, остатки хазар (все они так называемое "пост-сарматское" население), среднеазиатские народы, армянские наемники, бродники и черные клобуки с юга Руси.

Все эти народы объединяет одно – они имеют все тот же гаплотип R1A, что и русские.

Так как все они потомки индоевропейцев бронзового века, занявших разные территории, смешавшихся с разными племенами, но хранящие в генетике отцовский гаплотип.

Есть понятие субсклада - еще более мелкого участка в иерархии, который маркирует "группу внутри группы", они позволяют обнаружить скифов или ободритов внутри типа R1A, но вот вычленить половцев, внутри например южнорусских типов пока нельзя, с высокой достоверностью.

И творящие насилие в захваченных городах Руси половцы, булгары, будущие узбеки и таджики и даже некоторые монголы, оставляли о себе память в виде детей, которые если и выживали, то не давали генетического намека своим потомкам на монгольское происхождение.

Конечно, татарская знать имевшая монгольские гены, также не брезговала местными женщинами, еще Тамерлан отмечал красоту славянок, но это уже история о гаремах и наложницах, которые уводились с собой и из русского генофонда они "выпадали".

Поэтому львиная доля "массовых" контактов приходилась на простых воинов и десятников, имевших самое заурядное происхождение и типичный гаплотип для этих мест.

Более того, немалая часть аристократии Российской империи вела свою родословную от татарских царевичей, переходивших служить Москве из-за бесконечных внутренних распрей и щедрости русских царей.

Заключение

Интересен тот факт, что современные татары – казанские, астраханские, сибирские, крымские – это представители разных народов, сформировавшихся на осколках Золотой Орды. Все они прошли сложный путь этногенеза, но к племени, перебитому войсками Чингисхана в 1202 году, практически никакого отношения не имеют.

Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо за внимание!