Вот третья часть нас с вами сегодня и интересует. А именно, тот вариант, когда необходимая нам всем совесть и мораль превращается в беспощадного Внутреннего Критика. И, подобно концентрированной кислоте, начинает растворять нас изнутри.

И обычный, и «концентрированный» Внутренний Критик тесно связаны с представлениями о правильном и неправильном – а значит, с суждением и совестью, контролем и наказаниями, виной и стыдом. Но если обычный занимается только своими делами, то «концентрированный» - настоящий мастер самопоедания. На разные голоса умеет нас самих же отвергать, обесценивать, упрекать, унижать, вот это всё. Умеет так виртуозно, что не верить невозможно, защититься не получается, а учиться видеть в себе что-то хорошее приходится специально.

Откуда же этот жёсткий Внутренний Критик берётся?

Нетрудно догадаться, что первые представления о правильном и неправильном у ребёнка полностью совпадают с родительскими (с их Супер-Эго, если точнее). Это нормально вплоть до младшего школьного возраста. Нужно же на что-то опираться в нашем изменчивом мире, а также социализироваться и учиться контролировать себя. Также нормально для ребёнка чувствовать тревогу и страх, если в какой-то ситуации его поступок «неправильный» по родительской моральной системе. Т.е., они могут рассердиться или наказать.

Ненормально начинается потом. Тогда, когда родитель – обычно в силу собственных проблем: перфекционизма, беспомощности, нарциссизма и пр. – устойчиво встает по отношению к ребёнку в позицию жёсткого судьи. Например, постоянно стыдит, ругает, требует, обвиняет, оценивает-обесценивает и критикует.

Есть и другие способы формирования Внутреннего Критика, но этот – основной и наиболее часто встречающийся.

Ремарка про русскоязычное пространство: даже если какие-то мудрые родители не приемлют этой роли, другие взрослые и государство в целом - с большой вероятностью будут вести себя по отношению к ребёнку именно так. В детских садах и школах, в поликлиниках, в госучреждениях. Просто потому, что пристыженный, подчинённый и вечно виноватый ребёнок легче управляем и требует меньше ресурсов. А думать о том, как всё это отразится на нём и что вообще с ним происходит, считается у нас ненужным – см. материал «Каково быть ребёнком в России».

Насколько дети способны противостоять взрослому, выступающему с такой позиции? Да ни на сколько.

Ребёнок, конечно, может чувствовать, что что-то идёт не так, потому что ему плохо и больно. Но он очень хочет, чтобы его одобряли и не наказывали – а значит, выбирает следовать родительскому компасу, какой бы он ни был. Поэтому со временем происходит интеграция – дети принимают в свою голову этого Судью-Родителя, внедряющегося со всех сторон, и несут с собой во взрослую жизнь. Это называется интроецирование. И дальше Внутренний Критик, уже являясь частью нас, продолжает регулировать и есть нас точно так, как это с нами делали в детстве.

Как проявляется Внутренний Критик? О, у него много масок и способов отравить нам жизнь. Я смогла вспомнить больше двадцати, наверняка это ещё не все, дополняйте. Некоторые из них, уверена, покажутся вам неожиданными – но да, всё это тоже он.

Итак, что он умеет:

Блок 1. Паранойя

«Если у вас нет паранойи, это ещё не значит, что за вами не следят». Помните эту шутку? Она как раз про Внутреннего Критика. Одно из наиболее частых его описаний или образов – всевидящее око, которое всегда с вами. Это око подвергает суждению и негативной оценке абсолютно всё, что вы делаете, думаете и чувствуете, а также вызывает у вас неизбежные искажения восприятия. Например, вы начинаете…

А. Додумывать не сказанное вслух и отсутствующее - как критику и негатив.

- Какие у тебя красивые глаза! – Ну ясно, значит, всё остальное страшное.

- Ох, он меня не лайкнул! Точно обиделся на что-то…

В. Интерпретировать нейтрально сказанное и то, что может быть понято двояко - как критику и негатив.

- О, у тебя юбка красная сегодня! – Ааааа! Не нравится? Слишком яркая? Не идёт мне? Дурацкая?

- Неплохо! – Понятно, значит, не хорошо. Ужасно, короче.

- Я хотела бы, чтобы меня ценили… - Я тебя что, не ценю?

С. Делать далеко идущие выводы. Отрицательные, а как же.

- Не может быть! - Значит, я вру? Брешу, стало быть? Значит, я собака? Граждане, он меня сукой обозвал!!!

D. Думать, что ВСЁ плохое, что происходит и говорится вокруг – про вас.

- Люди переглядываются? Заговор против меня.

- Шепчутся? Обо мне.

- На улице засмеялись, когда я мимо прошла? Ой, надо мной же, что у меня не так?

- Руководитель говорит, что хотел бы от подчинённых больше внимания к работе? Мог бы так прямо в мою сторону не намекать.

- Меня не услышали в общем хоре голосов? Зачем так предвзято относитесь.

- В Интернете написали плохое про аудиторов Москвы? Меня имели в виду, я же аудитор и в Москве.

Е. Постоянно «пинговать» окружающих, проверяя возможные негативные чувства от вас и ваших действий. Распространённый способ это делать – подсказывать ответ прямо в вопросе.

- Я тебе ещё не надоела с этим?

- Ты, наверное, устала уже от моей тупости.

- Я вас замучил, простите!

- Как же тебе трудно со мной, френдлента. Опять пишу на эту тему.

- Я вас не отвлекаю?

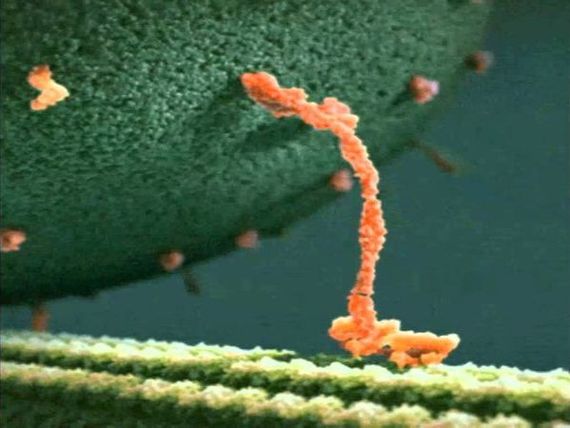

Очень люблю объяснять механизм этого системного сбоя на примере про собаку.

В норме, когда вы слышите слово или фразу, в голове всегда возникает несколько интерпретаций и ассоциаций. Вы выбираете из них то, что ближе к реальности (опора на реальность – функция Эго). Внутренний Критик, он же всевидящее око, выбирает из этого подмножества не близкое к реальности, а самое-самое негативное (Не может быть = Я вру). Ну, ему так привычнее, он это первое видит. К выбранному у вас снова нормальным способом образуется несколько интерпретаций и ассоциаций. Снова Критик выбирает самое плохое (Вру = Брешу). Далее следующее подмножество (Брешу = Собака) И так далее, до бесконечности или до точки кипения. Красиво, не правда ли?

Блок 2. Создание привычной среды

Как видно из пояснения к Блоку 1, ваш Внутренний Критик привычно и постоянно направлен чувствительным радаром в мир. Не менее привычно он ждёт от мира и людей ТОЛЬКО критики, обесценивания, отвержения и атаки. Потому что ведь это то, что он всегда и получал. Соответственно, если снаружи атакует плохое – всё в порядке. Если хорошее – то это странно, так не может быть и нужно искать второе дно. А кто ищет, тот всегда найдёт. И тогда вы можете…

А. Слышать обвинение не просто там, где его нет, а там, где и ВООБЩЕ ничего нет - в т.ч. во взглядах, в молчании, в отсутствии реакции и пр.

- Хм, а мы, кажется, опаздываем! – Ой всё, это намёк, я виновата, я слишком медленно шла…

- Что молчишь, Пятачок? Небось, всякие гадости про меня думаешь?!

В. Слышать любые формулировки с неопределённым глаголом как приказания, требования и критику инакомыслящих.

- А вот мануал «Как разговаривать с детьми о сексе» - Ааа, ненавижу инструкции, потому что между строк читается - все, кто делает не так, плохие матери!!!

С. Защищаться там, где никто не нападает.

- А кто захочет мне написать про ХХХ – у той ПМС и секса давно не было, так и знайте!

- Прошу тапками сильно не кидать, хочу вот что спросить…

D. Акцентировать и жевать свои промахи и ошибки, вплоть до мучительного ощущения собственной «непоправимой плохости».

- Сегодня был плохой день. Я стояла в очереди в кассу в магазине, и уронила пакет с молоком… Все на меня смотрели… Кошмар…

- Я какой-то рукожоп. Всё думаю и думаю об этом. Телевизор повесил вот косо сначала… Две недели назад.

Е. Наделять авторитетом людей, совпадающих с образом унижающего и отвергающего Критика. Чем злее – тем лучше. Подводить базу под это, рационализировать, заискивать перед ними, бояться и пр. В тяжёлых случаях – полностью терять в их обществе волю.

- Ну ведь Лена Миро-то в блоге правду пишет! Да, я жирная, мне как раз такая мотивация нужна

- Ну и что, что он комментаторам хамит, зато всё по делу.

- Я бы как раз пошла к такому сердитому врачу, сразу видно, что толковый.

Иногда привычного найти не получается, и Внутренний Критик САМ начинает провоцировать мир и людей на критику, обесценивание, отвержение и атаку. Мы уже знаем, что когда он их получает, ему всё привычно и ясно, пусть и неприятно. А когда не получает – некомфортно. Значит, надо достичь привычного и понятного сценария! Эти провокации происходят тысячей способов. Вот, например, один из них: общеизвестно, что защита в отсутствие атаки (пример С) вызывает у многих людей компенсаторное желание атаковать. Причём, неважно – агрессивная это защита, или, наоборот, покорно-униженная. И вроде как в итоге получается, что «не зря защищался, а все вокруг - агрессивные козлы».

Блок 3. Искусство маскировки

Привычное сосуществование с всевидящим оком – дело хоть и привычное, но довольно мучительное. Неприятно быть едой-то. Поэтому в ход идут разнообразные защитные механизмы. Функция этих механизмов не такая уж и защищающая - это, скорее, способы хоть как-то дышать, будучи зажатыми бетонной плитой. Один из самых верных способов - запутывание следов, чтобы Критик потерялся и не смог на вас наехать. Делается разными способами: обесценивание, скидывание ответственности куда-нибудь от себя подальше, высмеивание. Например, Вы привыкаете…

А. Саркастически и зло шутить. Чёрный юмор, вечная самоирония и стёб, подколки «на грани» - тоже сюда.

- Ой, извините, я вам на ногу наступил. – Да ничего, я уж на спину вам плюнул! Ха-ха-ха, шутка!

- Нормальные родители идут с детьми на ёлку, но мы не таковы! Мы мучаем детей походами в гости!

В. Добавлять «ложку дёгтя» везде, где получится. Это может быть бранное слово в описании чего-то хорошего, нарочитая «грязь» в речи, неуместное по смыслу обесценивающее прилагательное, смех или чувство стыда во время трогательных и серьёзных моментов и пр.

- Очень хочу и дальше заниматься благотворительностью. Засасывает, зараза проклятая.

- Ужасно люблю его, дебила.

- Дети-спиногрызы.

- Вот же я худая красивая сучка!

А. Преуменьшать вес своих слов, действий, творческих продуктов и себя в целом – суффиксами, пренебрежительными интонациями, коверканием слов, неопределёнными междометиями и пассивными формами глагола.

- Написались вот…стишата…

- Хотела спросить, когда мне переведут денюшку за работу?

- Ну типа я это, так сказать наверное мог бы придти завтра примерно часов в девять может быть, хотя конечно же это не обязательно, если вам неудобно.

В. Объяснять, уточнять, спрашивать разрешения и извиняться там, где это не требуется.

- Извините, я понимаю, что эта тема уже всем надоела, но…

- Ничего, если я …?

- А что это за порода? – Британская, но она, конечно, выглядит не очень похоже…

С. Критиковать и ругать себя самостоятельно, заранее, облегчая задачу «возможным оппонентам».

- Ой, я такая дура, блондинка к тому же, ничего в технике не понимаю, объясните, пожалуйста.

- У меня вообще нет вкуса в одежде, вечно придумываю какие-то кошмарные сочетания. Что скажете, например, про это? Совсем ужас-ужас или ничего?

- А вот наши фотки. В квартире бардак, на голове гнездо – внимания не обращайте.

- Я - мать-ехидна.

- Я жирная! Жирная! Жирная! Йу-хууу! Надо ещё чуток позаниматься.

D. ОЧЕНЬ витиевато и сложно изъясняться. В самых обычных ситуациях и фразах наверчивать гроздья слов, метафор, оборотов и аллегорий, петлять мыслью и использовать непривычные выражения, или привычные не в их обычном значении.

- Вот стою я перед вами, простая русская баба, вставши сегодня рано с утреца, приняв ванннну и выпив чашечку кооофэ, и грусть и печаль меня великая гложет: хлеб наш насущный уж на исходе, что знаменует собою близость великого похода по морозцу на соседнюю стрит-авеню в булошную. Не на такси, ибо :(

Е. Стараться быть комфортнее для других. Не быть «проблемой» любой ценой, даже если речь о совершенно обычных вещах.

- Могу терпеть позывы сходить в туалет по много часов.

- Да я привык сидеть в неудобных позах, ноги затекают, а я не замечаю.

- Когда кому-то из-за меня или для меня приходится что-то делать, мне прямо физически плохо.

- Простите, что приходится вас напрягать…

Про сарказм и юмор хочу дополнительно пояснить: да, это действительно следствие жизни с Внутренним Критиком, хоть и непохоже. Чем больше мрачного юмора, чем он злее – тем жёстче Супер-Эго, и тем больше конфликт с ним (это называется – слабая интеграция Супер-Эго). Механизм тут такой: если я буду опасно шутить, издеваться и хохмить над важными и серьёзными вещами, то вроде как я на них лично никак не реагирую. А значит, и получить за настоящие реакции от своего внутреннего Судьи - не смогу.

Всё это петляние нужно, чтобы уменьшить так называемую «площадь самопредъявления». Чем меньше и незначительнее себя представишь, чем лучше сам себя отругаешь, чем злее над собой посмеёшься, и чем больше мелких подстраховок-объяснений или сложных слов накидаешь - тем меньше риск огрести. В целом всё это очень похоже на странную игру в футбол: одна сторона отпасует мяч и бежит помогать другой стороне его отбить получше, так, чтобы себе же гол забить.

Люди, которым это свойственно, делают так совершенно независимо от степени враждебности среды, потому что беседуют в этот момент не со средой, а с Критиком. А он беспощаден. Вообще, вечная беседа с Внутренним Критиком вместо тестирования реальности – типичный признак, запомните его.

Устали? А между тем, уже больше половины текста преодолено. Молодцы! Вот вам пока правдивая картиночка, чтобы вернуть концентрацию:

Насладились? Поехали дальше :)

Блок 4. Персональный котёл с кипятком

Создания привычной среды Критику мало. Есть ещё объективные внешние факторы, которые эту привычную среду могут нарушить и сделать непривычной. Например, похвала, одобрение, восхищение и прочие, недопустимые по мнению внутреннего Судьи, явления. Не заслужили-с. Поэтому конфликт, возникающий в моменты получения от мира чего-то хорошего, должен быть разрешён, и на это, как мы уже понимаем, у Внутреннего Критика есть свои методы. У него вообще для всего есть методы. Он вынуждает вас…

А. Дискомфортно чувствовать себя при комплиментах, похвале, благодарности, извинениях… Пытаться постоянно их оспаривать или уточнять-исправлять. В тяжёлых случаях – обижаться и даже злиться, всерьёз считая такой фидбек издевательством.

- Как вы отлично развернули эту мысль! Невероятно! – Ой, да это я случайно, в голову как-то пришло. Обычно я так не могу вообще-то.

- Вы знаете два иностранных языка? Какой вы молодец! – Ну, что значит знаю. До совершенства мне далеко…

- Ты мне очень помогла, спасибо. – Да ну, это ерунда, мне это не стоит никаких усилий.

- Я вам очень сочувствую. – Смеётесь, да?!

В. В упор не видеть своих достижений, достоинств, способностей и побед. Они либо считаются нормой (отрыжка советского воспитания, о которой можно написать отдельную статью), либо мгновенно обесцениваются, становясь ступенькой в погоне за новыми вершинами.

- Ничего у меня не получается, я бездарь. Ну и что, что у меня вышло пять книг и шестая готовится, я участвую в литературных мастерских и сижу в жюри литературного конкурса.

- Вот опять не позанималась с ребенком английским. Убралась, приготовила еду, сходила в магазин, постирала, погладила, ответила на письма, позвонила маме, зашила порванную рубашку… Что ж я за мать-то, вечно на самое главное меня не хватает.

С. При встрече с чем-то новым и хорошим - переживать не радость и новизну, а острое отсутствие этого хорошего в прошлом (т.е. чего у вас не было, чего вы не делали, где не были и т.д.). Диапазон – от безнадёжности до обиды и ярости.

- Сегодня в магазине кассирша улыбнулась мне, когда обслуживала. Вот могут же, блин, могут, когда хотят!!! Ууу, крыса.

- Прочитала книгу «Общаться с ребёнком. Как?». Я всё-всё уже упустила…

- И чего я не догадалась заняться спортом 10 лет назад? Идиотка.

D. Частенько ощущать себя самозванцем(самозванкой), ненастоящим сварщиком, которого не разоблачили чисто случайно. И вот-вот разоблачат. Реальные умения и навыки, а также мнение других людей о степени вашей «настоящести» – не имеют никакого значения.

- Так странно, что за десять лет моей работы в рекламе никто так и не понял, что я ничего не умею…

- Каждый раз, когда мне дают новое задание, я понимаю, что зря они на собеседовании так в меня поверили, я же очевидно не справляюсь.

- И вот я смотрю на всех этих людей, которые пришли на мою лекцию, и думаю: вы вообще куку, что ли? Нашли к кому придти.

Как я уже упоминала, по мнению Внутреннего Критика (который повторяет мнение тех, с кого был срисован), заслуженного вы не заслуживаете, а значит, хорошего фидбека просто не может существовать. Когда такой фидбек всё же пробивается сквозь специальную реальность, построенную Критиком, возникает когнитивный диссонанс (растерянность из-за необходимости либо отвергнуть новый факт из-за неподходящей картины мира, либо изменить картину мира). В диссонансе побеждает, конечно, не тот, у кого с логикой в порядке, а тот, кто сильнее. Кто в этой битве сильнее – понятно и без слов.

Блок 5. Вина, стыд и запрет на удовольствия

Помните, в начале мы вспоминали родительские представления о правильном и неправильном, из которых формируется Супер-Эго ребёнка? Совокупность «правильных» мыслей, чувств и поступков создает в голове образ «идеала человека». Он, вообще, нужен, но в меру. Например, мы с вами, взрослые люди, понимаем, что абсолютный идеал недостижим, и вообще слишком напоминает робота. А жёсткое Супер-Эго - не понимает. Оно думает гораздо прямее: если я хочу, чувствую, делаю вовсе не то, что должен бы Идеальный Человек, которым я должен хотеть стать - я виноват (непоправимо плохой) и мне стыдно (не заслуживаю быть). Так возникает система бесконечной вины и токсического стыда. Из-за неё вы продолжаете…

А. Чувствовать вину и стыд ЗА ВСЁ. Вот просто – за всё. За мысли, желания, чувства, за недостаточную занятость/эффективность, за мысли, желания и чувства других людей и пр. и пр.

- Она сказала, что ей грустно от моих слов, и я мучился три дня…

- Плохо работалось сегодня, из-за этого весь день переживал, что мало сделал.

- Не могу находиться в покое, должна всё время что-то делать, иначе себя сожру.

- Это я виновата, что он меня избил.

- Стыдно, что у меня такой муж.

В. Испытывать трудности с получением удовольствий и разрешением их себе, но никаких проблем со страданиями.

- Кто много смеётся, тот потом будет много плакать! Мне это ещё мама говорила.

- В моменты, когда мне очень хорошо, всё время как будто немного неловко.

- Не могу тратить на себя деньги, даже если мне реально что-то нужно купить. Просто не могу и всё. На других могу…

- Хочется расслабиться, но бездельничать нехорошо.

Удовольствия здесь выступают в роли статей УК, по которым Судья выносит приговор: виновен! Грустно, что часть из них попала в «личный УК» не за дело, а за компанию. Изначально Супер-Эго было нужно затем, чтобы обуздать инстинкты и научиться социально одобряемому поведению. Некоторые желания и удовольствие от их удовлетворения шли вразрез с этими нормами и с моралью. Поэтому они ожидаемо попали в «штрафной список». Ну, например, желание испражняться в общественном месте.

В случае с жёстким Внутренним Критиком туда попали вообще все удовольствия. Ибо нефиг. А если ещё, например, родители были холодные и наезды на ребёнка были единственным их способом проявлять внимание – то значит, вместе с запретом на обычные удовольствия появляется и способность «чувствовать удовольствие через боль». Чтобы чувствовать его хоть как-то. Привет, мазохизм. Давно не виделись.

Блок 6. Котёл с кипятком для всех

А вы думали, всё это только на вас самих направлено? Ох, если бы. Любой носитель жёсткого Супер-Эго, в первую очередь, умеет этим самым жёстким тыкать в других людей. Звучит порнографично, и так же выглядит. Более того, если человек в фазе, например, отрицания (о фазах – дальше), то именно к другим он в первую очередь и лезет. Если в фазе войны или диалога – лезет меньше, но всё равно бывает.

Помните всевидящее око? Всевидящим оно называется в том числе потому, что видит ВСЁ. Не только своё, но и чужое. В том числе – замечает промахи и ошибки, обесценивает успехи, припечатывает за несовершенство, запрещает удовольствия и постоянно пытается пристыдить, обличить, обвинить, отругать.

Даю подряд список фраз, которые мог сгенерировать ТОЛЬКО мозг человека с жёстким Супер-Эго:

- Что категорически нельзя носить женщинам

- Как не стыдно так говорить!

- Из-за тебя у меня давление понимается, вот умру, будешь знать, как поздно домой приходить.

- Отдых – это смена рода деятельности.

- Унитаз – лицо хозяйки.

- А чего они трясут своим нетрадиционным сексом передо мной?

- А вы смешная. Ну и жалкая тоже.

- Как вы могли не делать этого для ребёнка?!

- Я б не вдул, страшная очень.

- Тебе всё легко даётся из-за способностей, так-то ты лентяйка.

- Не выпендривайтесь своими дипломами тут.

- Господь терпел и нам велел.

- Вы все жирные свиньи с целлюлитом!

- Ну вы и дура, такое спрашивать.

- Вы свою мазню искусством-то не называйте!

Знаете другие фразы? Дополняйте! Тысячи их.

Здесь работает множество механизмов. Один из распространённых – проективный: какую-то часть себя в зеркале не вижу, но поскольку она фактически есть, и её нужно куда-то деть - приписываю её другим людям. Соответственно, реагирую на неё своим жёстким Критиком, как будто она реально есть у других – злюсь, огорчаюсь и пр. Так рождается, например, ханжество (спроецированная на других, отрицаемая часть – собственные сексуальные желания и «низменные» потребности).

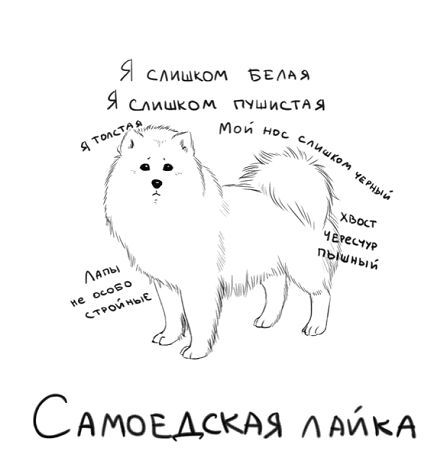

Другой механизм – слияние: будь я на его/её месте, мне бы было за это невыносимо стыдно, а значит, все должны чувствовать так же. А если ещё не чувствуют, то я сейчас помогу. Так рождается феномен «бабки у подъезда» (к полу, на самом деле, не привязан - жаль, на фотографиях из интернета дедок нет).

К сожалению, направленность вовне реализуется и в сторону собственных детей тоже. А мы помним, что дети не могут защититься и воспринимают вечно судящего, вторгающегося, агрессивного родителя как норму. И учатся его воспроизводить… В том числе поэтому с Внутренним Критиком желательно всё-таки что-то делать. Ну, ещё потому, что вам лично тоже приходится ой как несладко - но идею заботы о себе тот же Критик может не пропустить, а вот дети… Дети – это другое.

* * *

Ну как, достаточно ли чётко и конкретно получилось? Узнаёте все эти голоса? Жутковато, не правда ли?

И что делать-то со всем этим? Неужели что-то можно?

Сразу скажу, что я не встречала людей, которым удалось насовсем избавиться от Критика и стать полностью свободными. Может быть, ещё встречу. А пока думаю, что это, в общем, неудивительно. Супер-Эго - очень давнее образование, очень устойчивое, ставшее частью ядра личности. Можно ли вытащить бетонный блок из фундамента дома и ничего не обрушить? Сомнительно как-то. Так что в возможность полного искоренения я не верю и советовать в этом направлении не буду. Направление, в котором я буду советовать - это не способы избавиться, а способы научиться видеть, отслеживать, быть в контакте и иметь альтернативу. Опираться на что-то другое, в общем, а не привычно жариться на сковороде.

Что конкретно делать – сильно зависит от того, в какой вы фазе по отношению к своему Критику.

Какие есть фазы?

(о фазах взаимоотношений со своим критиком можно узнать во второй части, ибо слишком длиннотекст)

Статья психолога Екатерины Сигитовой http://f3.livejournal.com/111879.html

Цветные иллюстрации - Екатерина Султанова

БМ ругался на картинки

Вопросы на подумать :

Блок 1 - Насколько Ваш критик способен накручивать ситуацию?

Блок 2 - Как часто вы провоцируете близких на то чтобы они вас покритиковали?

Блок 3 - Какие у вас способы не показывать себя своему критику?

Блок 4 - Избегаете ли Вы похвалы, побед, восхищения?

Блок 5 - Разрешаете ли Вы себе удовольствия просто так? Или обязательно через боль, старание и т.п. вещи?

Блок 6 - Бывает ли у Вас такое, когда критикуете что-то в других а в себе этого не замечаете? Может быть замечали такое отрицание за другими?