"Записки блокадного человека" на страницах 517-578 книги, текст цитируется по изданию

Гинзбург Л. Человек за письменным столом: Эссе. Из воспоминаний. Четыре повествования. Л.: Сов. писатель, 1989. - 608 с.

"За полтора часа он прошёл слово «мясо», он прошёл «зе» и надолго застрял под буквой «л». В очереди материализовалась огромная идея куска хлеба, а вывеска воплотила инфернальное томление очереди.

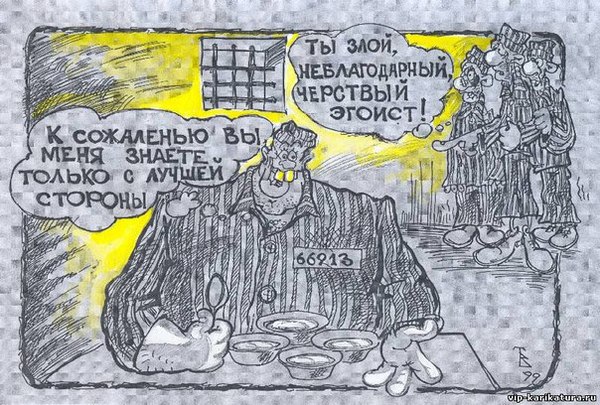

Теперь всё до удивления просто (оно подобно удивлению человека, который настроился поднять полный чемодан, а поднял пустой). К хлебу можно протянуть руку через прилавок. Мешают этому только общие понятия, абстрактное социальное табу.

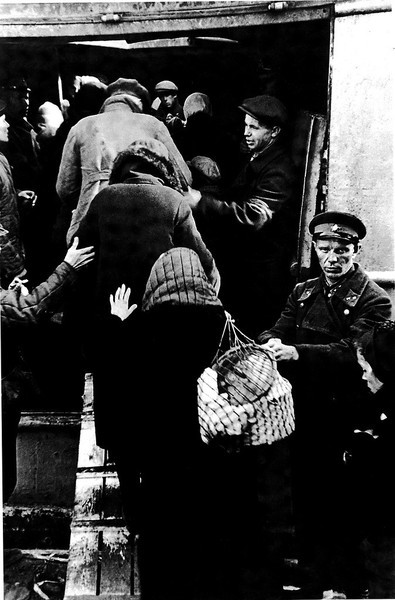

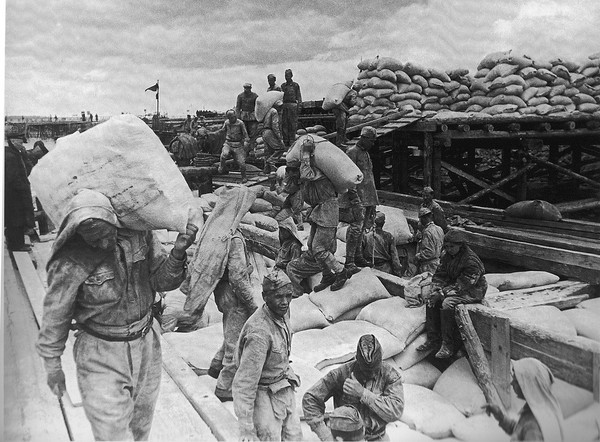

Хлеба зимой могло не хватить (потом это опять наладилось), очереди имели смысл. Но были и другие очереди — порождение голодного безумия. В день объявления выдачи жиров и «кондитерских изделий» часам к пяти утра у магазина уже стояла толпа. Люди претерпевали все муки многочасовой очереди, зная, что в десять-одиннадцать в магазине будет уже пусто. Психологически невозможно спать или заниматься любым другим делом, просто существовать, не включаясь в процесс приближения к жирам и кондитерским изделиям — с того момента, как они стали возможностью.

Очередь — собрание людей, обречённых на принудительную праздную и внутренне разобщённую общность. Праздность, если она не осмыслена отдыхом, развлечением, — страдание, кара (тюрьма, очередь, ожидание приема).

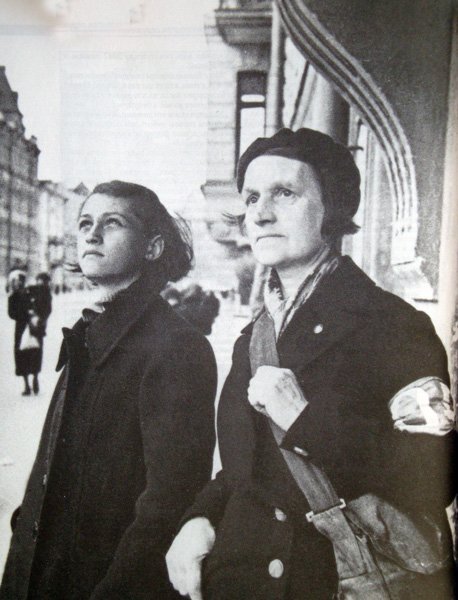

Очередь — сочетание полной праздности с тяжёлой затратой физических сил. Особенно плохо переносят очередь мужчины, привыкшие к тому, что их время оценивается. Дело даже не в объективном положении вещей, а именно в наследственных навыках. Работающие женщины унаследовали от своих бабок и матерей время, которое не учитывается. Быт не даёт заглохнуть этому атавизму. Мужчина считает, что после работы он должен отдыхать или развлекаться; вернувшаяся с работы женщина работает дома. Блокадные очереди вписались в многолетний фон выдаваемого, доставаемого, в привычную раздражительность и привычное женское терпение.

Зато почти каждый из появляющихся в магазине мужчин пытается пролезть к прилавку без очереди. Мужчины не могут объяснить, откуда у них это чувство внутренней правоты при внешней явной неправомерности поступка. Но они твердо знают: очередь — это бабье дело. Может быть, им представляется смутно, что справедливость их притязаний основана на том, что их в очереди так мало. Они, впрочем, не мотивируют; они либо хамят, либо произносят классическую фразу: «Спешу на работу». -«А мы не спешим на работу?! (Обязательно мы; мужчина в очереди чувствует себя случайным индивидом, женщина — представителем коллектива.) Все теперь спешат на работу», — сердится женщина с портфелем. Мужчина воровато прячет уже полученный хлеб. Сказать ему нечего; но про себя он знает: пусть она, в самом деле, работает столько же, сколько и он, больше, чем он, но отношение к времени, к ценности, употреблению и распределению времени у них разное. И его отношение дает право получать хлеб без очереди. Продавщица, как лицо не заинтересованное, это понимает — обычно она поощряет претензии мужчин.

В очередях крайне мало людей, читающих книгу, даже газету. Это удивляет только никогда не стоявших в ежедневных, многочасовых очередях. В психологии очереди заложено нервозное, томящее стремление к концу, к внутреннему проталкиванию пустующего времени; томление вытесняет все, что могло бы его разрядить.

Психическое состояние человека, стоящего в долгой очереди, обычно непригодно для других занятий. Интеллигент наивно взял с собой книгу, но он предпочитает следить за ходом вещей. Пробравшись сбоку к прилавку, он смотрит, как продавщица отпускает впереди стоящим. Внутренней судорогой проталкивания он отзывается на замедление её жестов (если продавщица на мгновение отошла от прилавка — это мучит, как внезапная остановка поезда), или удовлетворённо включается в чёткий ритм её работы, или ликует по поводу случайно выигранного времени (например, кому-нибудь суют его карточки обратно — не прикреплён он к этому магазину).

Человек впадает в подлинную истерику из-за одного вклинившегося перед ним претендента, а потом, уже получив выдачу, тот же человек тут же полчаса разговаривает со знакомым, но уже разговаривает как свободный, как находящийся здесь по своему усмотрению.

Пока он в очереди, он, как и вся очередь, охвачен физической жаждой движения, хотя бы иллюзорного. Задние кричат передним: «Да продвигайтесь вы, чего застряли!» И какой-нибудь резонёр, не понимающий механики душевных состояний, непременно откликнется: «Куда ещё продвигаться? — от этого быстрее не будет».

Зимние дистрофические очереди были жутко молчаливы. Постепенно, с ростом хлебного пайка, с весенним теплом и появлением зелени (люди покупали и варили ботву) повадки очереди менялись. Очередь стала разговаривать. Человек не выносит вакуума. Немедленное заполнение вакуума — одно из основных назначений слова. Бессмысленные разговоры в нашей жизни имеют не меньшее значение, чем осмысленные.

Ход разговора в своём роде детерминирован, но эти пружины скрыты от разговаривающих. Субъективно они совершают акт почти независимый от сопротивления объективного мира, тяготеющего над каждым поступком. Разговор — свободный эрзац подвластного закономерностям действия. Он смутный прототип искусства, тоже особая действительность, и человек сам создаёт и сам разрушает предметы, её населяющие.

Разговор — макет страстей и эмоций; любовь и тщеславие, надежда и злоба находят в нём призрачное осуществление. Разговор — исполнение желаний. В разговоре за чашкой чая или бокалом вина берутся неприступные барьеры, достигаются цели, которые в мире поступков стоят многих лет, неудач и усилий.

Разговор — разрядка, и он же объективация вожделений, ценностей, идеалов, способностей и возможностей, познавательных, эстетических, волевых. Прежде всего, разговоры с ближним — сильнейшее средство самоутверждения, заявление о собственной ценности. Высказывание реализуется, получает социальное бытие — это один из основных законов поведения.

В своем диалоге с ближним человек утверждает себя прямо и косвенно, лобовыми и обходными путями — от прямолинейного хвастовства и наивного разговора о себе и своих делах до тайного любования своими суждениями о науке, искусстве, политике, своим остроумием и красноречием, своей властью над вниманием слушателя. Самоутверждение скрылось в объективно интересном, ушло в информацию или в эстетически значимое. Иногда информация — только предлог, иногда самоутверждение лишь сопровождает информацию. Так или иначе, самоутверждение — нетленная психея разговора.

Есть ситуации — экзистенциалисты называют их пограничными, — когда, казалось бы, всё должно измениться. На самом деле вечные двигатели продолжают свою великую работу (это открыл Толстой). Только скрытое становится явным, приблизительное — буквальным, всё становится сгущенным, проявленным. Таким стал разговор блокадного человека — в очередях, в бомбоубежищах, в столовых, в редакциях.

Очередь — принудительное соединение людей, друг против друга раздражённых и в то же время сосредоточенных на общем, едином круге интересов и целей. Отсюда эта смесь соперничества, вражды и чувства коллектива, ежеминутной готовности сомкнуть ряды против общего врага — правонарушителя. Разговоры развязаны здесь вынужденной праздностью и одновременно связаны определённостью содержания, прикреплены к делу, которым занимается очередь.

Дело добывания пищи, понятно, требует высказываний коммуникативного назначения (Кто крайний? По какому талону? До какого талона? Есть ли сегодня конфеты «Южные»? Правда ли, что конфеты «Иран» в бумажках?-тогда это невыгодно!) и высказываний, посвящённых борьбе с правонарушителями. Формально они также коммуникативны (установка на практический результат). На самом же деле практический элемент в них ничтожен, как ничтожна для домохозяйки ценность времени, которое уйдет на лишнего затесавшегося в очередь человека. Незначительно в её душевном обиходе и правовое чувство, к которому она взывает. Практическая направленность подобных реплик — прикрытие для разрядки раздражения, нетерпения, всех накопившихся аффектов. Их эмоциональная суть подтверждается немотивированной грубостью и злобой в ответах на безобидные вопросы: «Не знаете, до какого талона по рабочей?» или: «А как вы их приготовляете?» -«Вы что, в первый раз получаете?», «А вы что, никогда не готовили?» (Здесь проступает подозрение, не имеешь ли дело с барыней, считающей, что она для этого не предназначена.) Зимой никого ни о чём нельзя было спрашивать, любой вопрос был вожделенным предлогом для дикого, разряжающего злобу и муку ответа. В лучшие времена, наряду с грубым ответом, встречается ответ словоохотливый и обстоятельный — отвечающему нравится роль руководителя и советчика.

Но душа очереди в другом разговоре, заполняющем вакуум бездействия, круто детерминированном и иллюзорно свободном. Разговор о еде (о жизни и смерти) — в незатейливой оболочке профессиональных интересов домохозяек.

Для интеллигентов, для молодёжи, даже вообще для мужчин — это свежий разговор, с которого только что снят запрет; они создают в нем какие-то новые неловкие и выразительные обороты. Они не в силах от него удержаться, но стыдятся его как признака деградации. Для домохозяйки это продолжение её исконного разговора. Для домохозяйки предвоенного времени не новы ни очереди, ни карточки, ни вопрос «Что дают?». Так что фразеологию не пришлось обновлять коренным образом.

Всё же кое-что изменилось. Во-первых, этот разговор вытеснил все другие её профессиональные разговоры (о школе, о покупках, о домработницах). Во-вторых, разговор, на котором тяготело презрение мужчин и деловых женщин (особенно молодых), с которым ей запрещено было соваться к умникам, — разговор этот восторжествовал. Он приобрёл всеобщую социальную значимость и значительность, оплаченную страшным опытом зимы. Он, разговор о том, что пшено лучше при варке не солить, потому что тогда оно лучше доходит, — стал разговором о жизни и смерти (пшена ведь становится больше). Сократившись в объёме (блокадная кулинария), он обогатился перипетиями одолеваемых трудностей и разрешаемых задач. И, как основной для данной жизненной ситуации, он вобрал в себя всевозможные интересы и страсти.

Когда эта очередь ведёт разговор о еде, в нём содержится все: эмоциональная разрядка в попреках и сетованиях, и познавательное обобщение в рассуждениях о наилучших способах добывания, приготовления, распределения пищи, и рассказывание «интересных историй», и всяческое самоутверждение. Тут и заявление своего превосходства над другими всё в той же области добывания, приготовления, распределения пищи, и в том же плане просто рассказ о себе, о своей личности, со всем, что к ней относится и её касается, — психологические наблюдения, фактические подробности, вплоть до простейших констатаций:

— А у нас в столовой появились щи без выреза, только очень худые...

— Ну и что ж, что тюлька. Я их пропущу через машинку с маслицем. Муж придет, покушает. Все-таки приятно.

Прямое утверждение своих достижений. А маслице, покушает — ласкательные формы в применении к самому насущному.

— А как вы ее варите?

— Щи варю. Как всякую зелень. Можно подумать, что вы не знаете...

Это грубость на всякий случай, профилактическая. Что, если вопрос задала белоручка, считающая, что она выше этого... тем самым выше отвечающей на вопрос.

— Лично я стала оживать, как только появилась зелень.

— Мы тоже с самого начала варили лебеду, крапиву.

— Нет, я крапиву употребляла исключительно сырую. Совершенно другое самочувствие.

Староинтеллигентские обороты (лично я, исключительно, самочувствие), наложенные на содержание, общее для всех в очереди стоящих. Прямой разговор о себе и разговор о еде — для интеллигентов с них снят запрет. Все же тема слегка замаскирована имеющим общий интерес самонаблюдением или поучением собеседника.

— Мы опять там прикрепились. И, знаете, так хорошо дают. Сестра вчера принесла две порции супу, так буквально полбанки у нее риса.

Факты общего значения, а в качестве личной, подводной темы — демонстрация достижений.

— Ой, вот я хлеб начала.

Третья женщина (стоит за кондитерскими изделиями):

— Спокойнее всего, когда с ним покончишь. Пока оно есть, так тянет, как магнит. Как магнит.

— Пока не съешь, не успокоишься. И забыть о нем нельзя.

— Как магнит, тянет.

— Я уж, знаете, конфеты по сто грамм выкупала.

— А полкило хлеба, с маслицем — сразу и конец. Прямо страшно его домой нести.

Удовлетворение разговором о себе дублируется удовлетворением от интеллектуальных процессов. Самонаблюдения, переходящие в обобщение опыта. «Никогда нельзя начинать»- это уже сентенция; «как магнит, тянет»- художественный образ.

— Ну вот, это мы с ребенком и съедим.

— На один день?

— Какой день? На один миг. Раньше-то двести граммов масла на день брали.

— Да, на троих как раз.

— Мои-то раньше были, не дай бог. Вдруг гречневой каши не хотят. Свари им овсянку. И суп овсяный, и кашу. Я им говорю: уж одно из двух — либо суп овсяный, либо кашу... Нет, вари им и то, и другое. Ладно, сварю овсянку...

— А мой мальчик — семь ему, но они теперь насчет еды всё понимают. Как объявят по радио детскую выдачу, — он всё слушает. Сахар там детям до двенадцати лет... Он говорит: мама, это мой сахар, я тебе не дам. А я ему говорю: а я тебе не дам конфет.

Рассказ о себе, о своей семье; именно о том, как семья ела, — отсюда его всеобщий, объективный интерес. Что и подтверждается вопросительной репликой собеседницы ( «На один день?»). У рассказа о том, как раньше ели, есть подтекст самоутверждения: насколько я и мои были и можем быть выше вещей, сейчас властвующих над нами. Ответная реакция показывает понимание; означает, что собеседница тоже выше и принадлежит к тому же кругу, именно кругу людей, которые брали двести граммов масла в день на троих.

Семья так хорошо жила, что дети в порядке чудачества (с жиру, как прежде господа, ели ржаной хлеб) требовали не лучшего, а того, что похуже, — вот подводная тема рассказа о гречневой и овсянке.

Дальше на новом и страшном материале вечный женский разговор о детях. Рассказ о мальчике, который всё уже понимает «насчет еды», имеет отчасти сюжетный, художественный интерес; но главное — подразумевается, что это развитой не по летам мальчик, который не пропадет и который уже действует как взрослый, но с милой детской наивностью. Но этот приспособленный к жизни ребенок тут же терпит поражение. Потому что собеседница говорит вдруг о другом мальчике, который тоже поступал как взрослый:

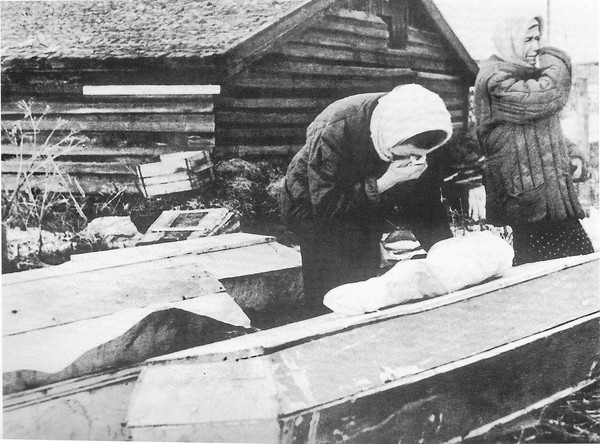

— Нет, а мой мальчик, который умер, — тот всё делил. Удивительно. Мы с отцом не можем терпеть. А он спрячет конфеты в карман. Похлопает по карману и говорит: сейчас нельзя больше. И такой был не жадный. Своё отдавал. Говорит: мама, ты ведь голодная, возьми от моего хлеба.

Зимой людьми, подходившими к этому прилавку, владела одна всепоглощающая страсть. Они почти не говорили; с маниакальным нетерпением они смотрели вперёд, через плечо соседа на хлеб. Сейчас не то; но и сейчас у самых весов прекращаются посторонние разговоры. Шея вытягивается. Напрягаются мускулы лица. Покупатель вступает в контакт с продавцом. Оба молча, сосредоточенно борются за грамм недовеса или перевеса. Человек у прилавка смотрит, как продавщица непринуждённо берет с полки буханочку, как разрезает корку, вскрывая красивую шоколадного цвета мякоть. Она отрезает или добавляет прямоугольные плотные кусочки, они лежат тут же на доске, их нельзя взять и съесть. Табу. Весь огромный общественный механизм ограждает эти кусочки от тянущейся к ним человеческой руки. Больше между ними сейчас нет ничего — ни замков, ни милиции, ни очереди. Только великая абстракция социального запрета.

Внимание человека пригвождено к автоматическим весам с движущейся стрелкой. Отчасти потому, что его могут обмануть, главным образом потому, что он переживает иллюзию участия в жизненно важном процессе взвешивания. Нечто вроде игры на бегах, когда каждый бежит вместе с лошадью, уносящей его ставку, — хотя он неподвижен и бессилен повлиять на исход состязания. Стрелка делает первое размашистое движение, и, все сокращая охват, долго качается на фоне белого диска, ищет среди цифр себе место. Вот заехала за нужную цифру, — это всегда неприятно: значит, продавщица непреклонным жестом отрежет прямоугольник от лежащего на весах куска. Хорошо, если стрелка не дотянула: значит, еще не всё. Значит, будет ещё кусок, может быть, довольно большой... нет, совсем маленький; странно, что такой маленький может выровнять стрелку.

Психическое соучастие в процессе взвешивания хлеба сопровождается какой-то абсурдной и обречённой надеждой — что вот сегодня кусок почему-то будет больше, чем всегда. Если продавщица сразу угадывает вес — это бесперспективно. Если довесок большой — тоже нехорошо, потому что до дома его нельзя трогать — такова блокадная этика. Лучше всего маленькие довески, которые как бы в счёт не идут и по обычному праву на месте принадлежат получившему хлеб (даже если дома семья). Удачно, если их два, совсем маленьких. Довесок съесть можно, но отломать от пайка кусочек — крайне опасно; так по кусочку съедают все, не донеся до дома, до завтрака. И вместо завтрака дома будет только голодная скука. Лучше уж аккуратно отрезать ломтик ножом. Это сохраняет пайку непочатость первоначальной формы, прямую поверхность разреза — его защитный покров.

Зимой трамваи выходили из употребления постепенно. В городе говорили: «Вот, сегодня уже нет тока; притащился пешком с Петроградской». На другой день трамваи кое-как шли. Никто не думал, что это конец. Как-то они не ходили несколько дней, а потом трамвай вдруг догнал Эна по дороге и подвез. Потом все это кончилось, и со временем дело дошло до мостовых, покрытых ледяной корой, под которой нельзя было вообразить трамвайные рельсы, до вмёрзших в мостовую троллейбусов. Они стояли у берега тротуаров с приспущенной дугой.

Бег по кругу был самым конкретным бегом — от дома к учреждению, от учреждения к столовой, от столовой к столовой, от второй столовой в учреждение...

В апреле город откапывал трамвайные рельсы. Эн тоже откапывал со своим учреждением. К трамваям Эн долго не мог привыкнуть. Ему все казалось, что это нечто ударно-показательное, чем практически пользоваться нельзя. Он с удивлением смотрел на людей, которые всерьез, деловито, как будто с трамваями ничего не происходило, тискались у дверцы и кричали: «Куда вы лезете!» Он ещё продолжал ходить пешком, объясняя это тем, что давка, что долго ждать и проще дойти пешком. На самом же деле окостеневшее бытие выталкивало новый элемент. За время перерыва в трамвайном сообщении оно успело твердо сложиться из серии повторяющихся рефлекторных жестов.

Потом он попробовал - оказалось, этим можно практически пользоваться. И он сразу стал крайним приверженцем трамвайного передвижения. В его рационализаторских размышлениях о быте это определялось как наименьшая затрата физических сил. На самом деле важнее было другое — так противно представить себе пространство, отделяющее от цели и которое, шаг за шагом, терзаясь торопливостью, придется одолевать своим телом. Легче было ждать. Ждать приходилось долго.

С остановки он шёл на угол, откуда виден поворот. С усилием близорукого человека он вглядывался, принимая вдруг за трамвай ворота поперечного дома, или листву дерева, или ряд окон в стене. Чуть ближе дорогу пересекала другая трамвайная линия. Это обманчиво; но хорошо, что даже чужие трамваи ходят, позванивая, — значит, ходят. Трудно разобрать, какой это появился трамвай, — темно-красный массив трамвая уже несомненен — может быть, опять поперечный. Но он уже явственно заворачивает мордой вперед и тащит свой корпус по полукругу.

Поездка в трамвае — один из лучших, подъемных моментов дня. Это человек перехитрил враждебный хаос. Среди всех упорствующих вещей, ушедших из-под нашей власти, среди вещей, которые надо двигать и поднимать собственными мышцами, собственной волей, — вдруг одна послушная вещь, служащая тебе механическая сила.

Ежедневно Эн с удовольствием возобновляет забытый было автоматизм движения, которым человек, взявшись за поручень, слегка откинувшись, вталкивает себя на площадку. Он остаётся на площадке. Ему сейчас вовсе не хочется заниматься рациональным сохранением своих физических сил (для этого следовало бы сесть). Ему хочется переживать чудесное механическое движение, совершаемое им, за него, для него. Враждебный мир на мгновение обманут; из него вырван клок.

Рядом на площадке стоят два красивых, очень молодых краснофлотца в бескозырках. И подрагивающая площадка вдруг представляется Эну палубой; на ней кто-то стоит, расставив ноги, засунув руки в карманы, с папироской в зубах. Солёный ветер дует в лицо. Трамвай идёт, подрагивая, позванивая на остановках. Он сам, без содействия пассажиров, отодвигает улицу дальше и дальше. Низкая рама стекла легко перерезает дома, разбомбленные и неразбомбленные, недействительные вывески, постовых милиционеров. Мгновенье она несет в своем кадре пешеходов и оставляет их на дороге.

Движение — позванивающее, подрагивающее, успокаивающее торопливость.

И вдруг тревога. Обстрел. Надо выходить из трамвая. Эн заходит в подъезд. В этом доме он когда-то довольно часто бывал, у знакомых. Они тоже уехали. Несколько ступенек ведут там к площадке с большими окнами. Это нехорошо, зато есть подоконник, на котором можно посидеть.

В подъезде собрались уже люди.

— Начинается, — говорит кто-то.

Появилась дежурная по дому:

— Отойдите от окон, пожалуйста. Пройдите сюда.

— Чем же здесь лучше? Тоже окна.

Слышен близкий разрыв.

— Идите вниз, товарищи.

— Вы куда стали, барышня? Под самое окно. Незачем выставляться.

С улицы всё заходят. На лестнице уже довольно много народу.

Ругают фрицев. Женщина на подоконнике очень громко, увлеченно рассказывает другой — как она ест. Она не ест в столовой, потому что там обманывают, а дома можно приготовить гораздо вкуснее. Подробный рассказ о том, как она даже сейчас вкусно готовит, так что все восхищаются.

Двое мужчин, довольно молодых, спорят о силе поражения осколком и о том, пробивает ли он одну капитальную стенку или две. Мужская тенденция к обобщениям, особенно к обобщениям технического порядка. Один из них, поглупее, путано рассказывает про дом, разрушенный двумя снарядами полгода тому назад. Ему хочется рассказывать об этом, потому что он сам в этот момент чуть не зашёл в булочную в том доме и только по счастливой случайности зашёл в другую. Ему еще до сих пор хочется рассказывать об этом. Но он уже облекает это сообщение в форму объективно-значимых рассуждении о пробивной силе снаряда.

Одна девушка другой:

— Пускали бы, я бы пошла. А то так — одно томление.

— Пускают.

— Да нет, далеко не уйдём.

— Тут как раз место такое, милиция кругом. Да, не ходите. Тут что вчера было...

— Нет, пошли бы лучше к тебе, в подвале бы посидели.

— В каком подвале?

— В твоём.

— Он не мой. И ключа нет.

— У тётки нет?

— У меня нет.

— До чего я устала. Прошлую-то ночь не спала совсем. А с шести опять рабочий день. Ой, не могу стоять больше. Пойдём на лестнице посидим. Есть у тебя газета?

— Какая газета?

— Подстелить.

— Чего подстилать, садись.

— Нет, так — как же это садиться?

— Собрание-то у вас провели?

— Нет еще. Эх, я думаю иногда, знаешь: что сейчас надо — трамвай пускать надо. Аварии исправлять надо. А остальное...

— Так ведь ты и трамвай не пустишь, и ничего. Если народ не будет мобилизован, в готовности. Если не поговорить с людьми.

— Да, это верно...

— Ну, как ты устроилась?

— Ну их. Не хочу я с ними. Я у Игнатьева попросила разрешения перейти, а он мне говорит с такой с насмешкой: вам тут не нравится? Хотите, могу вам предоставить кухню отдельную.

— Может быть, это и лучше.

— Что же лучше? Сырость там, темно, крысы. Кухня есть кухня.

Разговоры усталых, до точки дошедших людей. Они говорят об этом, но они продолжают работать. И, главное, они знают, что нужно работать. И эти две девушки знают, что нужно держать людей в готовности. Это внутреннее согласие.

В квартире налево, где Эн когда-то бывал, в маленькой комнате живет портниха. Она не уехала. Она выходит на лестницу, провожая заказчицу. У заказчицы явно литерные карточки. Такой у неё вид (может быть, актриса?), вот она и заказывает...

Заказчица: - Что на улице? Радио что?

Портниха: - Ничего. Скоро песни петь будет...

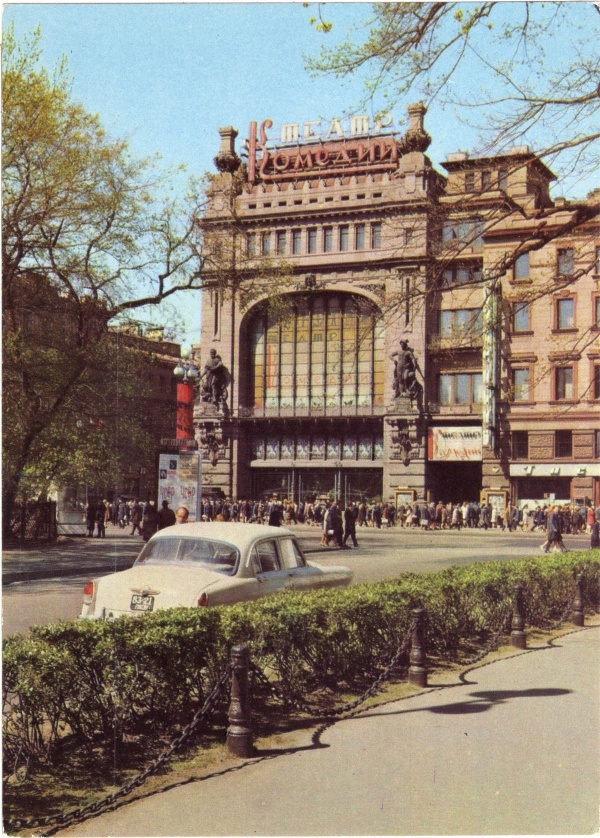

Заказчица: - Теперь это наши стреляют. Не беспокойтесь. То стреляют, то песни поют. Комедия.

— Так и живём. И живём и умрём. Нет, уж я скажу — смерть к нам приближается медленно, но верно. Конечно, теперь на других-то фронтах хорошо. На харьковском. Но нам-то больше всех достается, и никакого нам не видно конца...

— Ужас! И самое ужасное, что люди стали на себя не похожи. Отупели, очерствели. Болото стоячее.

— Ну, вы живой человек...

— Я живой человек! Какой я живой человек? Разве я могу на что-нибудь реагировать. Два года тому назад, десятого сентября, я хорошо этот день помню, — первые бомбы упали на нашу улицу. Через два дома. Я думала — с ума сойду. Когда я утром вышла и увидела эти стены, осколки, этот дом разрушенный, я так плакала, я рыдала от горя — вот тогда я была живой человек. Я ушла из дому и три дня не приходила домой. Ночевала у себя на работе на столе. Мне казалось — если я вернусь и еще раз увижу этот дом, я с ума сойду. А потом что... Потом я по улице через трупы шагала.

Вот так. И мне было смешно, что они такие закутанные. И головки у них качаются. Не то человек, не то кукла. Я всегда больше всего боялась пережить кого-нибудь из близких, всегда думала — как это будет. А потом как я бабушку равнодушно похоронила. Я ведь её мамой называла. Ну, конечно, поплакала, ничего не скажу.

(продолжение в следующем посте)