Обещал написать о троллях. Выполняю обещание.

Естественно, речь пойдет не о чудовищах из-под мостов, а о сетевом явлении. Многие, если не все, с ним знакомы. Вообразите: сидите вы в уютном чатике или форуме, и вдруг появляется участник, в результате реплик которого все идет кувырком. Вместо милых и интересных тем все оказываются втянуты в какую-то совершенно безобразную перепалку. Ваши собеседники, только недавно бывшие такими интеллигентными и воспитанными, вдруг начинают материться так, как вы никогда не слышали, а обаятельные дамы превращаются в злобных и неуправляемых стерв. Атмосфера полностью разрушена, и все по вине одного-единственного человека.

Я описал предельный случай участия тролля в вашей жизни. Ну, почти предельный. Бывает, конфликт выливается из виртуального мира в реальный, и тогда взрослые мужики бегают, выпучив глаза, в поисках того, кто имел наглость написать такие обидные последовательности букв. Читал и об истории, когда школьники умудрялись доводить кого-то до самоубийства. Не могу это проверить, да и не хочу, но, несмотря на то, что наши СМИ мало с чем еще могут сравниться по лживости и непрофессиональности, вполне допускаю такую возможность.

И не стану даже отрицать, что из-за виртуальных конфликтов у кого-то могут быть совершенно реальные бессонницы, неврозы, и даже инфаркты.

Даже из этих двух абзацев можно сделать несколько выводов, которые выглядят вполне очевидными, но, как ни странно, еще не всеми сформулированы для себя в явном виде.

1. Слово - сила.

И, как всякая сила, может производить действие. Все, что вы можете сделать словом случайно, кто-то может сделать нарочно. Это только вопрос умения.

2. Есть люди, которые умеют пользоваться силой осознанно и грамотно.

Если продолжать говорить о силе слова, то в первую очередь это писатели и журналисты (не все, конечно, не все, — лишь хорошие), актеры, ораторы, педагоги и психологи, харизматичные руководители и политики. Но не только они.

3. Сила не всегда применяется по достойному поводу и с благой целью.

Скажем, достался кому-то от природы голос, то есть петь он не умеет, зато орать может, как сирена. Вот и орет. Нашел дурак на дороге топор — вся улица в зарубках будет.

4. Сила может быть применена против вас.

Против вас или ваших интересов. Между прочим, происходит это постоянно: всякий раз, когда вы смотрите или читаете новости или рекламу. Сила слова в этом случае применяется в пользу того, кто за это заплатил, а поскольку это не вы, то вы в лучшем случае тратите на это свое время. В худшем — еще и свои силы и деньги. В самом худшем — получаете взамен не только не полезное, но и вредное. Об этом я написал в статьях «Почему я не люблю рекламу» и «Конец эпохи правды».

5. Если вы не готовы защититься от применения силы, у вас могут быть потери.

Всем нам (ну, почти) хотелось бы жить в спокойном, безопасном мире. Однако, увы! — замки на дверях, полиция и суды, правила техники безопасности, — все это и многое другое призвано защищать нас от опасностей... И все равно постоянно где-то кто-то страдает. Иногда по случайности, иногда по неосторожности, а иногда и по злому умыслу.

Для того, чтобы от чего-то защититься, надо это что-то знать. Нет, хорошо, когда есть мудрый и внимательный модератор, который оперативно экскоммуницирует тролля до того, как бардак примет неуправляемую форму. Но на модератора надейся, а сам за себя все равно отвечаешь.

Поэтому давайте попробуем понять, а что же с вами такое делают, когда вдруг в середине интересного обсуждения вы оказываетесь втянуты в склоку? Какую силу, каким образом и к каким точкам приложения применяют? Зачем?

Начну со второго вопроса.

Человеку свойственно соревноваться. Так он устроен. Я об этом писал в статье «Сладкое бремя самооценки», и не только в ней. Соревноваться по любому поводу, только дай, мериться любым умением, любой способностью, размерами и количеством, практически без всяких исключений. Понятно, что каждый человек стремится соревноваться в том, в чем он считает себя сильным. Если ребенок научился кататься на велосипеде, то ему будет приятно, интересно и увлекательно погоняться с соседскими детьми. Если у кого-то выросли мускулы, то, естественно, его увлечет соревнование, кто больше поднимет. Да практически весь спорт основан на мерянии, кто дальше, выше, быстрее. Олимпийские игры видели?

Если особых способностей нет, то остается соревнование, у кого больше. Смотри статью «Что наша жизнь? — игра». Она несколько не о том, но об этом тоже есть.

Особенно ценны способности, относящиеся к единоборствам. Огромное количество фильмов прославляют боевые искусства, да и во многих остальных время от времени кто-то увлеченно дерется. Но физическая сила как преимущество стремительно теряет актуальность в наше время. Взамен актуализируются коммуникационные навыки. Умение формулировать, руководить, вести переговоры, так или иначе влиять на людей становится очень важным и востребованным. В книжном магазине каких больше книг будет: по кунг-фу или по искусству влияния? Во-о-о-т...

Понятно, что умение влиять — сложный навык, которому люди учатся, причем годами. И к тому времени, как они хоть как-то выучиваются, у них обычно уже имеется давно и хорошо сформулированная цель, на кого и зачем они влияют. Руководитель, например, даже очень грамотный (тем более очень грамотный!), вряд ли выйдет на улицу и начнет руководить прохожими просто потому, что он это умеет. Нет, я не спорю, есть и стихийные лидеры, которые автоматически начинают строить всех вокруг, независимо от того, где они находятся. Их бы энергию да на дело...

Но это пока только об одном применении влияния — о руководстве, когда сила слова и мысли используется на организацию окружающих для какой-то, обычно полезной, общей деятельности.

Однако есть и еще один, хитрый и нечастый инстинкт — дестабилизации. Ведь, знаем мы, бывает, хочется нашалить, нахулиганить, бросить петарду в трубу, подсунуть еноту-полоскуну кусок теста, а чайке — бутерброд с аджикой. Есть даже специальный день, когда принято заниматься такими делами — первое апреля. Такие дела называются "дестабилизация". И еще масса слов такие действия обозначает: проказничать, шалить, хулиганить, безобразничать, баловаться, шутковать, озорничать... То есть, явление это распространенное и всем давно известное.

И тому есть эволюционные причины. Ведь если что-то работает нормально, то неизвестно, работает ли оно нормально потому, что хорошо сделано и правильно отлажено, или только потому, что еще не упало. И для того, чтобы испытать это что-то, надо вводить в его работу помехи, дабы оно училось от этих помех защищаться, становилось более устойчивым и надежным, совершенствовалось и избавлялось от слабых частей. Есть в программировании даже специальная профессия — тестер. Это человек, который мучает новосделанную программу всякими образами: нажимает не ту кнопку, вводит дикие данные, запускает программу в самых немыслимых обстановках. А потом докладывает программистам: «После цикла стирки с кипячением в суточных щах и двухчасового отжима у будильника отвалилась минутная стрелка».

Вообще, это удивительные люди. Когда ко мне в гости пришла девушка-тестер, у меня сам собой упал роутер. Визит-эффект.

Но это хороший, добрый вариант, когда умение и желание ломать относится к технике и применяется за зарплату. А вспомним дурака, нашедшего на дороге топор...

И вернемся к теме.

Тролль занимается тем, что ищет ваши слабые места и прицельно по ним лупит.

Думаете, легко вывести произвольного человека из душевного равновесия? Он ведь, понимаете, уже несколько десятков лет живет на свете, много всяких ситуаций видел со стороны, во многих побывал сам. Он не школьница, которую можно довести до слез голливудским ужастиком. Поэтому надо на человека посмотреть, выяснить, где у него слабое место, а потом в это слабое место прицелиться и попасть.

Отнюдь не тривиальная задача. Психологи, обученные специалисты, занимаются выяснением слабых мест в порядке профессиональной деятельности. Правда, обращаются они с найденными прорехами и дефектами совсем иначе. Но без диагностики все равно — никуда. То есть, если мы хотим кого-то «довести», то нам для этого потребуются некоторые качества психолога.

Итого, у нас вырисовываются черты, которыми должен обладать тролль, дабы быть троллем.

Это человек с чувством юмора, мастерски владеющий словом, имеющий инстинкт озорника, ничем особенно не занятый, неплохо разбирающийся в людях, любящий утвердить свое превосходство над «толпой», циник. Последнее, сами понимаете, важно, потому что отсутствие цинизма, то бишь наличие морали, запрещает человеку касаться определенных тем и разбирать их, и поэтому именно в них зачастую кроются слабые, они же непроработанные, нетренированные места.

То есть, тролль — это не агрессор: у него нет цели захвата каких-либо ресурсов. Он поступает по внутреннему побуждению примерно так же, как некто первого апреля подкладывает приятелю на стул подушку-пердушку, или подсовывает конфету с горчицей. У него нет собственных стремлений, поэтому его, в отличие от нативных участников, труднее задеть. Он может прийти в форум к оппозиционерам и начать рьяно защищать президента, и одновременно в чате с консерваторами его же поносить. Но настолько прямолинейные действия грубы, заметны и обычно мгновенно вычисляются и заканчиваются баном. Это так называемый «толстый» троллинг.

Толщина троллинга определяется заметностью намерений тролля для окружающих и их неоформленностью, несобранностью. Толстый тролль часто палится попытками преследовать иные цели, агрессивно самоутвердиться, например. Идеально тонкий тролль вообще отсутствует в провокации. Но в природе такого не существует. Для того, чтобы организовать кипеж, приходится хоть как-то поучаствовать. Хороший, годный тролль не грубит, не хамит, или хамит так, что и понятно-то это не сразу, ведет себя подчеркнуто вежливо, интеллигентно, но темы и вопросы, им поднимаемые, настолько остры, что вызывают яркую эмоциональную реакцию. В большинстве случаев тролль вызывает огонь на себя, но на высоком уровне мастерства его подачи неоднозначны, амбивалентны, многоплановы, и скандал разгорается уже между участниками, у которых на вброшенный предмет оказываются конфликтно различные взгляды.

В качестве примера могу разве что привести давнюю дискуссию, саму по себе довольно интересную, я ее даже где-то уже упоминал. Нельзя сказать, что прямо вся она состоит из троллинга, но все же. «Чем одна женщина лучше двух».

Не следует думать, что тролль непременно чертовски умен, хотя, впрочем, редко бывает наоборот. Мне случилось быть знакомым с 13-летним подростком, который в реальном времени вызывал у взрослых мужиков желание немедленно найти и убить его. В чате, конечно. Напоминаю, кстати, что тролль хорош только в том, в чем он хорош, и разборки в реальном мире его не привлекают.

И, разумеется, уровень тролля определяется и тем, насколько сложную аудиторию он для себя выбирает. Легко троллить домохозяек, религиозных людей, эзотериков, а трудно — ученых, писателей, криминалитет. Они и сами тролли те еще.

Выгодность положения тролля в том, что он приходит на чужую территорию, где обсуждают важные не для него вещи. Его ценности, проработанные, защищенные и никому не известные, находятся в безопасности, в то время как ценности жертв — на виду. Не обязательно это должно быть целое сообщество; достаточно темы обсуждения. В простейшем случае для старта троллинга достаточно высказать конфликтную мысль, в более тонком случае задать вопрос, предполагающий неоднозначный ответ. Этого обычно хватает, чтобы при достаточно большом количестве участников были высказаны конфликтующие мнения.

При этом, как я уже сказал, ценности обычно прикрыты психологическими защитами, поэтому обсуждение постоянно уходит в сторону. На совести тролля — возвращение к вопросу и подогрев дискуссии. Опять же надо сказать, что то же самое делает психолог (точнее, психоаналитик), когда он обнаруживает больное место у клиента, от обсуждения которого клиент постоянно пытается увильнуть. Подсознательно. Я об этом писал в статье «Что такое психоанализ».

Вторая сильная сторона тролля в том, что он не ограничен ни логикой, ни правдой, ни правилами доброй дискуссии. Он занимается полемикой, причем зачастую в самом подлом виде — с подменой понятий, тезисов, пресуппозициями, передергиваниями и прочими полемическими фокусами. Поскольку мало кого из нас учили полемизировать, и мало кто знаком с этими приемами, то и противостоять такому вооружению, как правило, довольно сложно. Участники «ведутся». Тролль загоняет их в тупик, приводя к идиотским выводам, — не к тем, которые хотелось бы видеть участникам. Бедные сами не понимают, как такое получилось, что из их слов вместо высоких и мудрых истин следует признание, что они в деревне насилуют гусей. Они, конечно, пытаются спорить, нервничают, раздражаются, демонстрируют свое ничтожество, что и является целью тролля. Если совсем точно, то его целью является наблюдение того, как он весь в белом, а все остальные в дерьме, и получить от этого удовлетворение соревновательного инстинкта.

Он видит, что собеседники ведут себя неумно, демонстрируют поведение, свойственное низкоранговым особям; в общем, не выдерживают конкуренции с ним, что дает ему ощущение победы, управления, превосходства, и в конечном счете радость и успокоение. На языке троллей — «лулзы».

Вторичным бонусом являются возникающие смешные ситуации, в обилии возникающие, когда участники запутываются в собственных словах.

Третья сильная сторона позиции тролля заключается в том, что он навязывает участникам и свое поле игры, и свои правила. Примерно как боксер, пришедший на футбольное поле, при помощи мордобоя втягивает футболистов в драку, из которой, естественно, выходит победителем. А то, что выиграл он не в футбол и не у боксеров — это как-то остается в его сознании за кадром. Низость такого поведения в том, что он не спрашивает у футболистов согласия на участие в спарринге, и даже не оповещает их об этом участии. Наиболее наивные участники склоки так и не узнают, что поучаствовали в развлечении тролля. Они воспринимают эпизод как самопроизвольно возникший конфликт, какие, правда, и в самом деле иногда случаются, и разбирают его не в смысле стратегии, тактики и исполнения, а в смысле взаимоотношений. Которых, строго говоря, и нет вовсе.

Четвертая сильная сторона позиции тролля в том, что он не эмоционирует. Точнее, эмоционирует неадекватно. Скажем, участник, обиженный намеком тролля на его, участника, интеллектуальную несостоятельность, отвечает грубостью, которая, однако, не вызывает у тролля обиды, а вызывает радостное удовлетворение: мол, зацепил, можно разрабатывать, разобрать грубость по косточкам, понять,как бы поострее ответить, используя вербальные неточности, коих нервничающая жертва допускает в обилии.

А: Ты козел!

Б: ты это кому сказал, мее?

Б: Блин.

Б: *мне

Пятая сильная сторона в том, что площадку, на которой ведется полемика, тролль не ощущает как «свою», не испытывает нужды в ее защите, в отличие от участников.

Шестая сильная сторона в том, что он не ограничен вежливостью, культурой, хорошим тоном. Нет, тонкий тролль может быть корректен до куртуазности, но, в силу своей подготовки, способен общаться на очень разных семантических уровнях, в широком диапазоне, от сложнозавернутых матюков с кровными оскорблениями до высокой дипломатии.

Когда-то я общался на канале IRC одной большой и развитой сети, на канале с множеством людей, так как пакет софта, поставлявшийся клиентам сети, предполагал автозаход на этот канал. Поэтому же там было довольно много случайных личностей, и для поддержания минимального порядка имелся бот, банивший за мат на сутки. Так вот, местные тролли ждали в этом канале какого-нибудь самонадеянного, агрессивного посетителя, который сходу начинал кидать понты и демонстрировать доминантное поведение. После чего его зеркальным, симметричным поведением доводили до истерики и выноса с канала ботом. Поразительно то, что человек начинал материться даже зная, что бот его забанит. Просто приходил в бешенство. Такое было развлечение.

Троллинг может и не иметь целью вывод собеседника из себя. Бывает достаточно выставить его дураком. Это может быть сделано постановкой вопроса, на который у обывателя, как правило, нет сформулированного ответа. Обыватель начинает юлить, изображать из себя что-то, и в результате становится в такую нелепую позицию, что и окружающим, и ему самому зачастую становится неловко за то, как он выглядит.

Еще одним излюбленным развлечением троллей является троллинг верующих на тематических сервисах. Известно, что православные христиане обычно слабо знакомы с основами своего вероучения, поэтому достаточно легко поставить их в тупик. С одной стороны, ничего криминального в этом нет: нормальный человек в состоянии признать свою неосведомленность. А с другой стороны многое зависит от того, как подать. Если вежливым, смиренным подходом поставить собеседника в позицию мудрого знатока, а затем выставить дураком, то эмоций не оберешься, тем более, что верующие, как правило, весьма небрежно относятся к проработанности своей личности, поэтому легко и быстро переходят от дискуссии к истерике.

Хороший пример супертонкого троллинга на религиозной площадке можно увидеть в обсуждении Иоганном Сваммердамом позволения для христианина убивать, на форуме портала Андрея Кураева. Обратите внимание, что подозрение в троллинге было все же дважды высказано.

Распознать и забанить толстого тролля довольно легко. Но только толстого. Хороший, годный тонкий тролль не дает вам повода не только обвинить в нарушениях и применить санкции, но даже и выйти из диалога. Он достаточно корректен, чтобы у вас не было формальной причины назвать его поведение троллингом. Даже более того, качественный троллинг, бывает, приводит к дистилляции мировоззрения участников, то есть перестает быть деструктивным и становится конструктивным.

Особый эффект наблюдается, когда сталкиваются два (или больше) троллей. Как ни странно, в большинстве случаев они вовсе не объединяются против остальной публики, хотя некоторая кооперация и может иметь место, а сосредоточивают свое внимание друг на друге. Достойный противник вызывает азарт и любопытство. Такие диалоги могут быть поистине учебниками управляемого конфликта, или просто приятным, веселым чтением, поскольку тролли соревнуются между собой не только в попытках задеть друг друга, но и в умении вести полемику, находить логические промахи, и просто в остроумии. Крайне редко такие поединки завершаются ссорой. Чаще наоборот: возникает взаимная приязнь, установление контактов, а то и дружба.

Тролли высокого уровня ценят подобные поединки не только за эстетическое удовольствие от сражения с равным по мастерству, но также и потому, что знают (или хотя бы чувствуют), что оппонент, сумев задеть его, тролля за живое, оказывает ему услугу. Он отметил слабое, больное, непроработанное место, наличие которого для тролля является дурным тоном — хотя бы просто из-за того, что оно свойственно его жертвам. Ведь, как мы помним, последние нужны троллю для того, чтобы ощущать свое превосходство, и потому уподобляться им в их пригодности на роль жертвы он не хочет.

Даже если он ничем не покажет эмоциональный «пробой», он непременно отметит его и займется им позже. Ну, на определенном уровне, конечно.

Поэтому годные тролли обычно весьма эмоционально устойчивы, если не считать базового для них порока — зависимости от необходимости самоутверждения за счет публики.

Исходя из вышесказанного, можно попытаться сформулировать тактику противостояния троллингу.

В первую очередь важно троллинг распознать. Это, как я уже говорил, не так просто, особенно если тролль не только стремится удовлетворить свою основную потребность, но и не гнушается тратить внимание на посторонние реплики и беседы. Тем не менее, косвенными признаками могут быть:

- предпочтение обсуждения конфликтных тем;

- высказывание своего мнения в провокативной форме, либо напротив —

- избегание формировать собственное мнение по обсуждаемому поводу;

- пренебрежение гласными и негласными правилами дискуссии;

- выбор для ответа только тех реплик, которые позволяют нагнетать напряженность («набросов на вентилятор»);

- более или менее явное отвержение поддержки его позиции (его цель — не отстаивание позиции и не доказательство мнения; чрезмерно качественная аргументация может погасить дискуссию, что ему невыгодно);

- способность быстро подстраиваться под стиль оппонента;

- легкость, краткость и искусственность эмоциональных эксцессов;

- нестабильное отношение к эмоциональным нападкам — то преувеличенно спокойное, то выраженно реактивное,

то есть все признаки посторонней, необъявленной цели беседы.

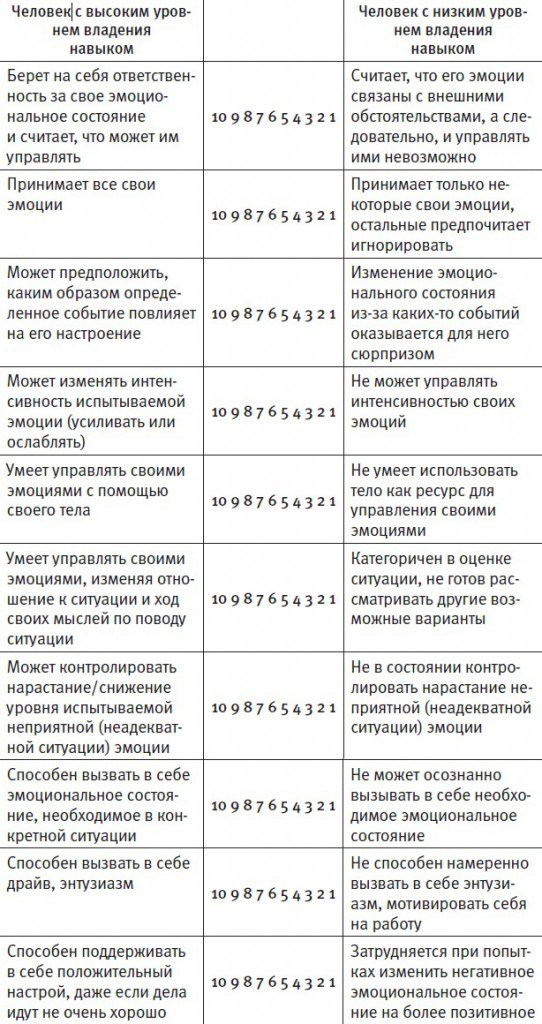

Во вторую очередь важно отстраниться эмоционально. Если тролль сумел вас задеть, то вам будет сложно не скатиться в роль безвольного манипулянта, как бы вам ни казалось, что вы, напротив, защитник правды, истины и порядка. Вас дергают за ниточки. Не дергайтесь. Держитесь. Правда, тролль может в результате уделить вам повышенное внимание, и вам станет еще сложнее.

Если хватит воли и разума, сумейте отметить, какие именно ниточки оказались эффективны в вашем случае, чтобы при возможности поработать над ними с тем, чтобы не всякий мог за них дергать.

В третью очередь стоит собрать свою гордость в кулачок и признать, что на предлагаемом поле тролль сильнее, и схватка с ним для вас не увенчается ни пользой, ни удовлетворением. А потому ваша цель — из схватки выйти. Возможностей всего три: если у вас есть прямой или косвенный доступ к модерации, хотя бы к техническому игнору, то экскоммуницировать тролля. Если вы можете себе позволить на некоторое время оставить сервис, лучше несколько дней позаниматься чем-то другим. Редко тролль не успевает закончить свою деятельность за такой срок. В крайнем случае дать себе обязательство не участвовать в этом обсуждении. Это труднее всего, но и всего полезнее с точки зрения жизненных навыков.

Есть и лайфхаки: если вы хотя бы один или два раза напишете ему в личку сообщение, из которого будет следовать, что вы видите его деятельность и поддерживаете ее, например: «Можно было бы еще поддеть такого-то на том-то, получилось бы веселее», то с большой вероятностью он не станет вас цеплять за предполагаемой неэффективностью.

Полезно также понимать, что вне своей троллинговой деятельности тролль может быть вполне мирным, доброжелательным, дружелюбным, обаятельным и заботливым существом. Собственно, единственный дефект его заключается в том, что он играет в свои игры не с теми людьми, которые дали ему на это свое согласие. Правда, и проблема его в том же: играть в эти игры с готовыми на то людьми — бессмысленно.

В любом случае, правильная стратегия — это сначала научиться не вовлекаться в манипуляции тролля, а потом по возможности научиться у него чему-нибудь хорошему.

Ну и не забывать, что помимо троллей существуют и просто идиоты.

Взято с моего сайта.