Лига историков

Губернатор хочет наказать мужика за "явное неуважение к обрядам православной Церкви"

19 век, Российская империя

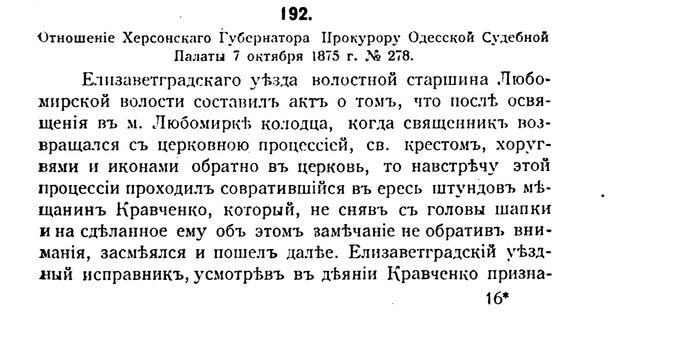

Отношеніе Херсонскаго Губернатора Прокурору Одесской Судебной Палаты

7 октября 1875 г. № 278.

Елизаветградскаго уезда волостной старшина Любомирской волости составилъ актъ о томъ, что после освященія въ м. Любомирке колодца, когда священникъ возвращался съ церковною процессіей, св. крестомъ, хоругвями и иконами обратно въ церковь, то навстречу этой процессіи проходилъ совратившійся въ ересь штундовъ мещанинъ Кравченко, который, не снявъ съ головы шапки и на сделанное ему объ этомъ замечаніе не обративъ вниманія, засмеялся и пошелъ далее.

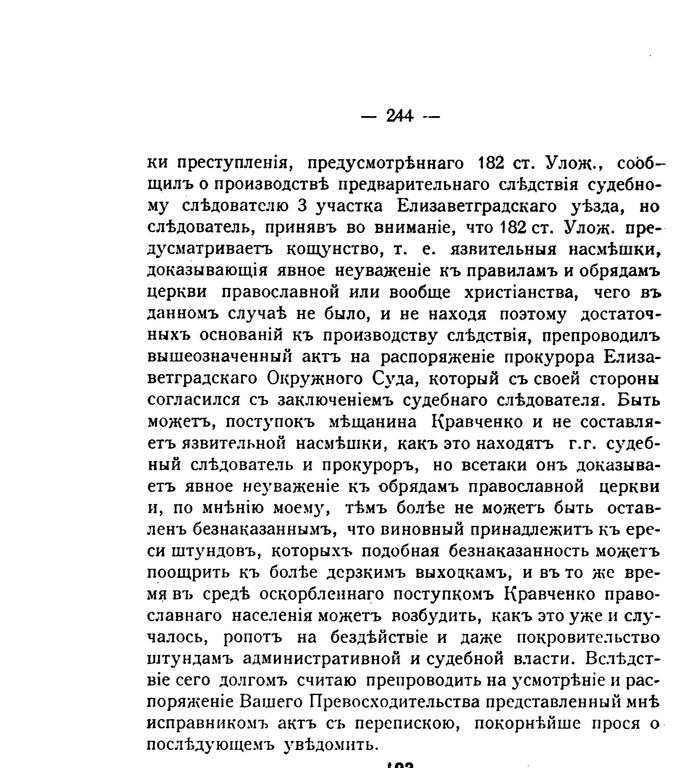

Елизаветградскій уездный исправникъ, усмотревъ въ деяніи Кравченко признаки преступленія, предусмотреннаго 182 ст. Улож., сообщилъ о производстве предварительнаго следствія судебному следователю 3 участка Елизаветградскаго уезда, но следователь, принявъ во вниманіе, что 182 ст. Улож. предусматриваетъ кощунство, т. е. язвительныя насмешки, доказывающія явное неуваженіе къ правиламъ и обрядамъ церкви православной или вообще христіанства, чего въ данномъ случае не было, и не находя поэтому достаточныхъ основаній къ производству следствія, препроводилъ вышеозначенный актъ на распоряженіе прокурора Елизаветградскаго Окружного Суда, который съ своей стороны согласился съ заключеніемъ судебнаго следователя.

Быть можетъ, поступокъ мещанина Кравченко и не составляетъ язвительной насмешки, какъ это находятъ г.г. судебный следователь и прокуроръ, но всетаки онъ доказываетъ явное неуваженіе къ обрядамъ православной Церкви и, по мненію моему, темъ более не можетъ быть оставленъ безнаказаннымъ, что виновный принадлежитъ къ ереси штундовъ, которыхъ подобная безнаказанность можетъ поощрить къ более дерзкимъ выходкамъ, и въ то же время въ среде оскорбленнаго поступкомъ Кравченко православнаго населенія можетъ возбудить, какъ это уже и случалось, ропотъ на бездействіе и даже покровительство штундамъ административной и судебной власти.

Вследствіе сего долгомъ считаю препроводить на усмотреніе и распоряженіе Вашего Превосходительства представленный мне исправникомъ актъ съ перепискою, покорнейше прося о последующемъ уведомить.

Материалы для истории религиозно-рационалистического движения на Юге России во второй половине XIX-го столетия / / Еп. Алексий, ректор Казан. духов. акад.. — Казань : Центр. тип., 1908. — [2], VI, 690, [16] с. : 25. [Алексий (Дородницын Анемподист Яковлевич), архиепископ Владимирский и Шуйский; 1859-1921.). ]

Уложе́ние о наказа́ниях уголо́вных и исправи́тельных, 1845 год

Разделъ вторый.

О преступлениях против веры и о нарушении ограждающих оную постановлений.

Глава первая.

О богохулении и порицании веры.

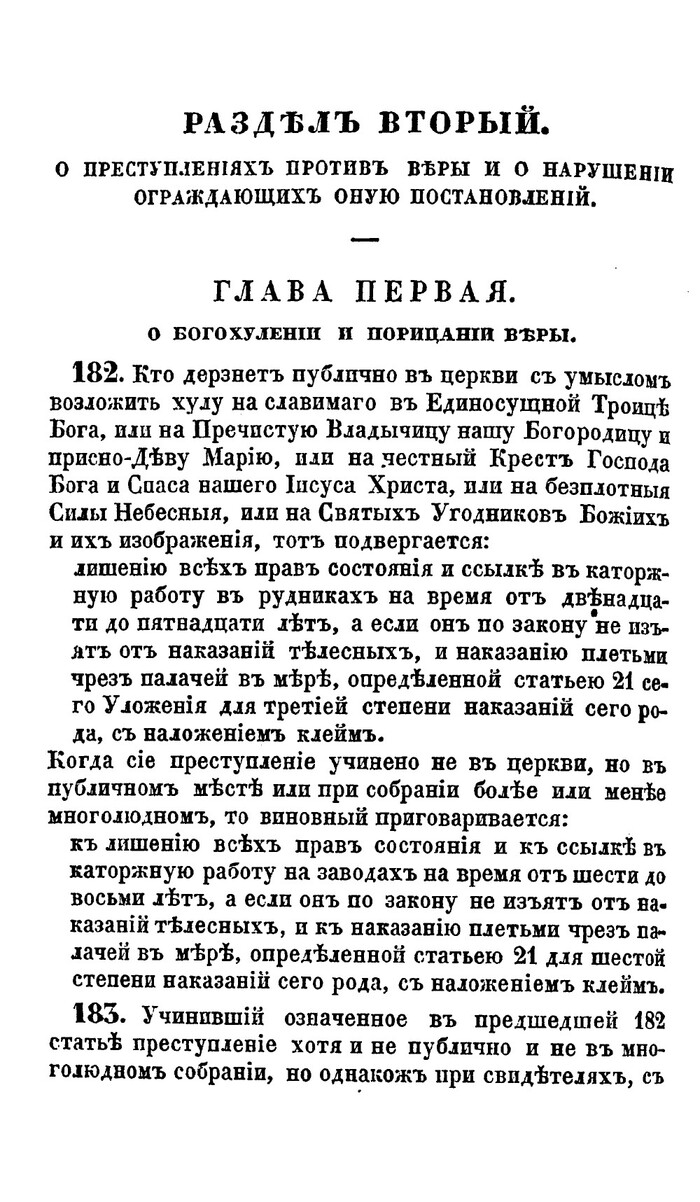

182. Кто дерзнетъ публично въ церкви съ умысломъ возложить хулу на славимаго въ Единосущной Троице Бога, или на Пречистую Владычицу нашу Богородицу и присно-Деву Марію, или на честный Крестъ Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на безплотныя Силы Небесныя, или на Святыхъ Угодниковъ Божіихъ и ихъ изображенія, тотъ подвергается:

лишенію всехъ правъ состоянія и ссылке въ каторжную работу въ рудникахъ на время отъ двенадцати до пятнадцати летъ, а если онъ по закону не изъятъ отъ наказаній телесныхъ, и наказанию плетьми чрезъ палачей въ мере, определенной статьею 21 сего Уложения для третией степени наказаний сего рода, съ наложениемъ клеймъ.

Когда сіe преступленіе учинено не въ церкви, но въ публичномъ месте или при собраніи более или менее многолюдномъ, то виновный приговаривается:

къ лишенію всехъ правъ состоянія и къ ссылке въ каторжную работу на заводахъ на время отъ шести до восьми летъ, а если онъ по закону не изъятъ отъ наказаній телесныхъ, и къ наказанію плетьми чрезъ палачей въ меръ, определенной статьею 21 для шестой степени наказаній сего рода, съ наложеніемъ клеймъ.

Херсонским губернатором с 1874.01.20 по 1890.06.09 был

Эрдели Александр Семёнович (годы жизни: 1825—1898)

С 1 января 1876 года состоял в чине действительного статского советника. Награждён орденом Св. Станислава 1-й степени (1879).

В 1892 года произведён в тайные советники.

Тропами Гиляровского. Часть 4: По улице Неглинной

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Есть в истории Москвы и такие страницы, которые свидетельствуют и о том, сколько раз столица нашей Родины меняла свой облик. Одной из таких стала история одной московской улицы - Неглинная, которой Гиляровский тоже немало посвятил своих очерков. Также, данная заметка будет посвящена и другим улицам в том же районе. А кроме того, заметка будет посвящена тому, чем прославилась и река, которая дала название улице.

ПРЕДЫСТОРИЯ

До появления улицы здесь протекала крупная река - Неглинная, или Неглинка. Была она левым притоком Москвы-реки. В XV веке ее именовали "Неглимна", в "Книге Большому чертежу" - Неглинна, и лишь затем - Неглинная или Неглинка. Версий много - кто-то говорит об общем корне с балтскими языками (корень "gilm"/"глим" (как "глубина") и "Неглинная" как "неглубокая"), кто-то говорит о топях или болотах в ее русле ("неглинок" - болотистое место с ручьями), а кто-то говорит о том, что река получила название в честь неглинистого дна.

Исток реки начинался в районе Марьиной рощи. Раньше у местности в районе реки был крутой рельеф, и берега имели большую высоту. Долина реки заселялась достаточно плотно. Также, река была одним из важных средств сообщения. В княжеский период Неглинка была и рубежом обороны Кремля от набегов. Кроме того, Неглинка была излюбленным местом рыбалки, а со временем на ней стали ставить плотины и мельницы. Еще одним притоком Неглинки была река Напрудная, которые вместе сливались в "Самотеку", как ее прозвали москвичи.

Благоустраивали реку не раз, и меняли ее направление. Еще Василий III повелел итальянцу Алевизу Фрязину (Старому) делать камнем и кирпичом ров вокруг Кремля и чинить пруды - и для этих целей на Неглинке поставили плотину у Троицких ворот и каменный мост. В 1508-1814 годах Алевизов ров соединял Неглинку с Москвой-рекой. И именно на этом рву уже при Иване IV Грозном поставили Собор Василия Блаженного (он же Собор Покрова на рву).

Неглинка проходила через каменную трубу. Севернее же находились слободы - Кузнецкая (Кузнецкий мост получил название из-за нее), Звонарская, Рождественская (там жили монастырские крестьяне). Неглинка разливалась в свое время так, что даже затапливала улицу Петровка.

XVIII век стал поворотом. Сначала при Петре Великом усилили защиту рва и строили больверки, однако шведы повернули в район Полтавы, поэтому угроза броска шведов к Москве улетучилась. Но при Екатерине II Неглинку решили благоустроить "как в лучших домах Европы". В 1770-е годы была выдвинута идея о том, что река должна стать крупным городским каналом, а по берегам будут проезды и бульвары. Все бы ничего, но гладко, как часто бывает, оказалось на бумаге. По воспоминаниям современников, в дождливую погоду все это превращалось в непроходимую грязь. Однако, река в тот момент стала частью Мытищинского водопровода. В том же районе будущей улицы в 1808 году открылись знаменитые Сандуны (кстати, сам Сила Николаевич Сандунов - из обрусевших грузин). На одном из участков реки разместили фонтаны.

КОНЕЦ РЕКЕ, ИЛИ ДЕЛО - ТРУБА

Как бы то ни было, Неглинка превращалась в зловонный водоем и была в целом речкой "с характером" - разливалась и затапливала московские улицы. В Неглинку стекались отходы из бань, мастерских, домов, промышленных предприятий.

"Кроме "законных" сточных труб, проведенных с улиц для дождевых и хозяйственных вод, большинство богатых домовладельцев провело в Неглинку тайные подземные стоки для спуска нечистот, вместо того чтобы вывозить их в бочках, как это было повсеместно в Москве до устройства канализации. И все эти нечистоты шли в Москву-реку..." - пишет дядя Гиляй

Хотя первые участки коллектора строили еще в XVIII веке, масштабные работы начались только после Отечественной войны 1812 года и московского пожара. В 1817-1819 годах, по плану Егора Герасимовича Челиева, Неглинку окончательно заключили в трубу. А на ее месте возникла улица Неглинная. Также там был обустроен Трубный бульвар. Район Кузнецкого моста, к тому времени, уже не был Кузнецкой слободой - название Кузнецкий мост получила крупная торговая улица. Сами кузнецы тогда уже жили на окраине, в районе нынешней улицы Новокузнецкая.

С тех пор, память о реке осталась только в виде улиц и площадей - улицы Неглинная (тогда она звалась Неглинным проездом) и Кузнецкий мост, Самотечная и Трубная площади. Убрали потом и фонтаны на Неглинной - так как уже действовал городской водопровод. Улица была основательно благоустроена и на ней со временем появились новые здания - так, например, в конце XIX века на ней появилось нынешнее здание Центробанка, а Сандуны реконструировались несколько раз.

ТАЙНЫ НЕГЛИНКИ

А вот тут-то и начинается самое интересное. Гиляй пишет следующее:

"Трубную площадь и Неглинный проезд почти до самого Кузнецкого моста тогда заливало при каждом ливне, и заливало так, что вода водопадом хлестала в двери магазинов и в нижние этажи домов этого района. Происходило это оттого, что никогда не чищенная подземная клоака Неглинки, проведенная от Самотеки под Цветным бульваром, Неглинным проездом. Театральной площадью и под Александровским садом вплоть до Москвы-реки, не вмещала воды, переполнявшей ее в дождливую погоду. Это было положительно бедствием, но "отцы города" не обращали на это никакого внимания..."

И действительно, Неглинку долго не чистили. Наводнения в Москве из-за этого были, считай, частью рутины. Но Гиляй не был бы Гиляем, если бы не решился исследовать Неглинку лично. Один раз, Гиляровский побывал в шахтах артезианского колодца, а затем - прочитал Гюго. Для Гиляя изучение Неглинки было продолжением бытописательства о московских трущобах. Дело было в 1880-е годы.

"Я задел обо что-то головой, поднял руку и нащупал мокрый, холодный, бородавчатый, покрытый слизью каменный свод и нервно отдернул руку... Даже страшно стало. Тихо было, только внизу журчала вода. Каждая секунда ожидания рабочего с огнем мне казалась вечностью. Я еще подвинулся вперед и услышал шум, похожий на гул водопада. Действительно, как раз рядом со мной гудел водопад, рассыпавшийся миллионами грязных брызг, едва освещенных бледно-желтоватым светом из отверстия уличной трубы. Это оказался сток нечистот из бокового отверстия в стене. За шумом я не слыхал, как подошел ко мне Федя и толкнул меня в спину. Я обернулся. В руках его была лампочка в пять рожков, но эти яркие во всяком другом месте огоньки здесь казались красными звездочками без лучей, ничего почти не освещавшими, не могшими побороть и фута этого мрака. Мы пошли вперед по глубокой воде, обходя по временам водопады стоков с улиц, гудевшие под ногами. Вдруг страшный грохот, будто от рушащихся зданий, заставил меня вздрогнуть. Это над нами проехала телега. Я вспомнил подобный грохот при моем путешествии в тоннель артезианского колодца, но здесь он был несравненно сильнее. Все чаще и чаще над моей головой гремели экипажи. С помощью лампочки я осмотрел стены подземелья, сырые, покрытые густой слизью. Мы долго шли, местами погружаясь в глубокую тину или невылазную, зловонную жидкую грязь, местами наклоняясь, так как заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было идти прямо - приходилось нагибаться , и все же при этом я доставал головой и плечами свод. Ноги проваливались в грязь, натыкаясь иногда на что-то плотное. Все это заплыло жидкой грязью, рассмотреть нельзя было, да и до того ли было..."

В этом контексте стоит пояснить, что на дворе, как писал Гиляй, стоял июль-месяц. Гиляровский нашел двух смельчаков - водопроводчика и бывшего дворника, и вместе с ними спустился в коллектор. Затем, после первой экспедиции в коллектор, Гиляровский написал серию статей. Наделали они тогда много шуму - и после этого внимание на состояние городской канализации наконец-то обратили и начали ремонтные работы.

Возглавил сей процесс инженер Левачев, знакомый Гиляровского. Во второй раз Гиляровский спускался в канализацию уже с ним, и увидел причину наводнений в Москве - русло Неглинки у Малого театра было забито мусором, а вода едва проходила сверху узкой струйкой. В 1886 году Неглинку наконец перестроили. Да и после этих мероприятий загрязнение в реке давало о себе знать.

"За десятки лет после левачевской перестройки снова грязь и густые нечистоты образовали пробку в повороте канала под Китайским проездом, около Малого театра. Во время войны наводнение было так сильно, что залило нижние жилые этажи домов и торговые заведения, но никаких мер сонная хозяйка столицы - городская дума не принимала..."

И лишь в 1920-е годы Неглинку очистили окончательно - наводнения прекратились. Окончательно проблему регуляции воды в Москве решили в 1930-е с основанием Канала имени Москвы, а затем, в 1960-70-е годы, на Неглинке проложили новые коллекторы до Охотного Ряда.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Как мы видим, Неглинка - это не просто река, а памятник многим мероприятиям по благоустройству Москвы и тому как пытались решить экологические проблемы в городе. Эта река, превратившись из излюбленного для горожан места отдыха, рыболовства и одной из артерий города в мусоросвалку, стала обузой и после того, как ее заключили в трубу. А улица Неглинная стала своего рода памятью о реке. Очерки дяди Гиляя о Неглинке стали мощным репортажем и знаком, что река-то никуда не делась и напоминает о себе. В 1990-е годы в районе Манежной попытались, конечно, соорудить имитацию русла реки, но это скорее была современная попытка все визуализировать. Таким образом, история улицы Неглинная - это еще и история московского урбанизма во всей его красе.

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Гиляровский В.А. Москва и москвичи. М.: Азбука-Аттикус, 2019. - 448 с.

Воронов В.Н. Трубная площадь - торговый центр Москвы // Исторический журнал: научные исследования. 2018. №4. - С. 20-32.

История одного подземного долгостроя. ЦинЬк - https://neglinka-msk.livejournal.com/336208.html

Каганов Г.М., Черных О.Н., Волков В.И., Алтунин В.И. Проблемы систематизации сведений по водным объектам и гидротехническим сооружениям Москвы // Природообустройство. 2012. №2. - С. 33-38.

Локалов А. "Предприниматель Бялобжецкий свозил нечистоты на свой хутор, где они бродили...". ЦинЬк - https://rodina-history.ru/2018/04/09/rodina-musor-i-nechisto...

Шпаковский Ю.Г. Три века борьбы за чистоту улиц в городах // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 2019. №1 (53). - С. 203-2011.

ПОДДЕРЖКА АВТОРА

Поддержать Угрюмого Гика можно здесь:

Альтернативная ссылка:

Антисоветская клюква на вынос. Сериал 2005 года "В круге первом". Пятая серия

Обзор предыдущей серии сериала с пересказом сюжета, находится ЗДЕСЬ по ссылке.

Ну что, переходим к пятой серии этого нудного сериала. Персонажей тут много, время каждому выделено неравномерно, да к тому же мы даже не знаем кто они такие. Так и в этот раз, серия начинается, с двух непонятных кумушек, которые ведут разговор про мужиков. Что за женщины, как их зовут, зачем они тут нужны? А хрен его знает , они тут есть и все тут. Кудрявая заявляет:"-Я и говорю, Вы испанцы так высоко ставите честь человека, ведь если вы меня поцеловали, значит я обесчещена. Ну скажи не так. "

Подруга, орудуя утюгом ей отвечает, что это так. Заходит какая то Даша и говорит, что она от буфетчика еле отвязалась, прилип как репей не отстаёт. Я не очень понял, но кажется действие происходит, в комнате студенческого общежития, это по обилию находящихся в кадре дам. Одна за столом занимается, вторая гладит, две подруги болтают про мужиков.

Короче, Даша рассказывает, что по совету подруги, ради того что бы найти себе мужика, она одна пошла гулять в Сокольники, где и нашла там себе буфетчика, которому заявила, что работает кассиршей в женской бане.

А место работы кассиршей в бане она назвала потому, что ученая женщина это пугало для мужика. Буфетчик, услышав что она дескать работает в бане, начал к ней приставать, ну наверное надеясь получить работу банщика в женском отделении.

Далее четыре сплетницы, начинают перемалывать косточки, отсутствующей в комнате Наде. Если кратко, то прошел пятый год после войны, муж Нади то ли погиб, то ли пропал без вести, но судя по тому как она про него говорит, то муж Нади живой и просто её бросил, а она так его любит что ждет когда он вернется. Ну и дальше в том же духе.

Тут раздается стук в дверь, в комнату входит Надежда, ну теперь понятно о ком шла речь, это оказывается жена Миронова, которая со свидания с мужем пришла. Оказывается подруги в общежитии, даже не знают что у неё муж живой, да к тому же еще сидит. Уставшая Надежда не раздеваясь ложится на постель.

За то что Надежда грустная лежит, подруги начинают капать ей на мозги, дескать она своей постной физиономией, мешает им радоваться жизни. Две сплетницы на свидания собрались, Надя своим грустным лицом испортила настроение. Надя врет подругам, что настроение у неё плохое из за диссертации, затем читает мораль блондинке за неубранную кровать, сама уходит гулять на всю ночь, а постель за собой не убирает.

Две подружки убегают на свидание, Надежда не снимая обувь ложится на постель, заботливая Даша снимает с неё обувь. Чтобы не беспокоить Надю, Даша предлагает очкастой замухрышке отправится в кино. Подруги одеваются и уходят оставив Надежду одну.

Нас же переносят в шарашкину контору. Борода стоит по стойке смирно перед высоким начальством, которое ему говорит:"-Вы заключенный Рубин были коммунистом, надеюсь когда ни будь вы им будите опять. Советское правительство и внутренние органы,(печень почки, легкое а так же все остальные),оказывают вам высокое доверие. С этого магнитофона вы сейчас услышите государственную тайну МИРОВОГО масштаба, надеемся вы нам поможете изобличить негодяя, который хочет что бы над его родиной, размахивали атомной дубиной. Надеюсь вас не нужно предупреждать что при попытке разглашения этой тайны вас уничтожат."

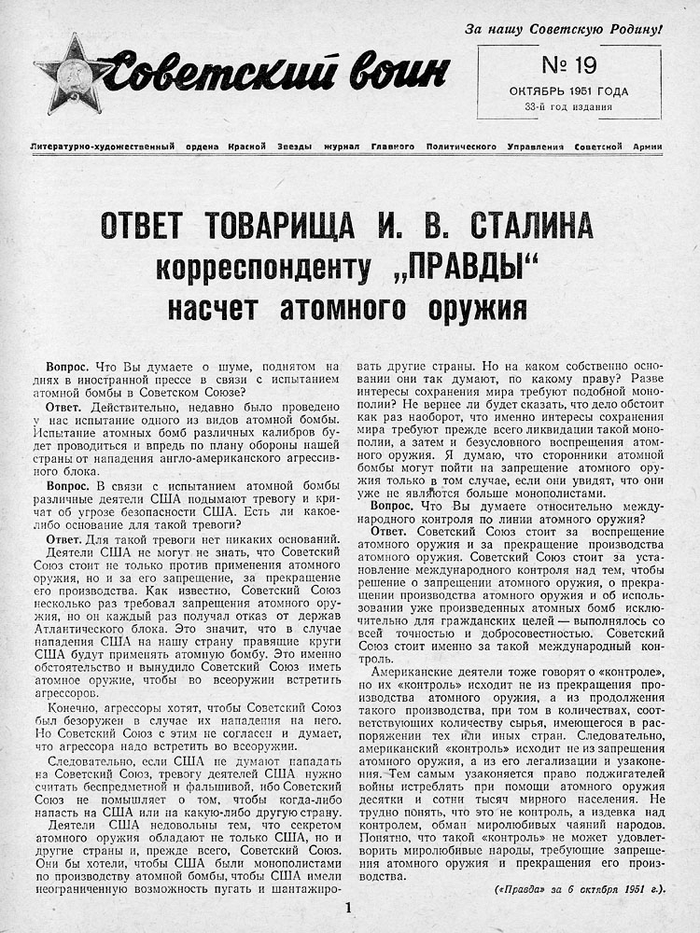

То что в Советском Союзе в 1949 году уже было атомное оружие, была ТАКОЙ тайной невероятного масштаба, что про это писали в Советских же газетах. Выше вы можете видеть скриншот из газеты Правда за 25 сентября 1949 года, где напечатано сообщение ТАСС, в котором написано, что Советский Союз овладел секретами атомного оружия еще в 1947 году.

События же сериала, происходят в последних числах декабря 1949 года. Так что к тому времени, про это знали не только в Советском Союзе, а даже в самом США. Лысый ушастый упырь командует включить магнитофонную запись , и мы слышим знакомый нам по первой серии фильма, разговор Певцова с военным атташе США, которого Певцов предупреждает, что Советский Союз представляет угрозу всему МИРУ.

Только вот незадача, единственным государством которое применило ядерное оружие против другого государства, является именно что США, когда нанесла бомбовый удар по японским городам Хиросима и Нагасаки. Для Советского Союза, ядерное оружие в первую очередь было оружие сдерживания, против недружественных стран.

Вот например выше можно видеть ответ товарища Сталина корреспонденту газеты Правда насчет атомного оружия. Советский Союз не планировал применение атомного оружие против других стран, в отличие от тех же США которые вынашивали планы нанесения ядерного а так же бактериологического удара по Советскому Союзу.

Первый американский план на случай войны с СССР был план «Тоталити» по данным советских авторов предусматривавший применение ядерного оружия и был разработан в штабе американского генерала Дуайта Эйзенхауэра по приказу президента Гарри Трумэна. Разработка плана была начата в октябре 1945 года. "Тоталити" стал первым в истории военным планом, предполагающим бомбардировку сразу нескольких крупных городов предполагаемого противника ядерными бомбами. В списке числились Москва, Горький, Куйбышев, Свердловск, Новосибирск, Омск, Саратов, Казань, Ленинград, Баку, Ташкент, Челябинск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Молотов , Тбилиси, Сталинск, Грозный, Иркутск и Ярославль — всего 20 городов.

Конечно же, у США не было 20 атомных бомб в августе 1945 года. Единственные две атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Но уже к 1950 году американские ядерные запасы вплотную приблизились к 300.

По плану "Чариотир" Гарри Труман планировал сбросить 137 ядерных бомб на 70 городов СССР. На Москву и Ленинград планировалось сбросить 8 и 7 бомб соответственно. Остальные ядерные боеприпасы предназначались для нанесения ударов по правительственным, политическим, административным и промышленным центрам страны, а также важным стратегическим предприятиям.

Этими ударами планировалось не только уничтожить промышленность СССР, но и нанести психологический удар по населению и устранить опасность сопротивления. Нападение планировалось 1 апреля 1949 года и должно было продлиться 30 дней, после этого начиналась вторая часть операции, которая заключалась в добивании СССР с помощью нескольких сотен тысяч обычной взрывчатки и дополнительных 200 ядерных бомб. так что какая страна была империя зла, это еще надо посмотреть.

Пока Борода слушает магнитофонную запись, нас переносят обратно в комнату общежития к Наде, которая наконец то решает раздеться. А то завалилась понимаешь на кровать в одежде и лежит себе, даже обувку сама не сняла. Надя долго стоит у зеркала собой любуется, тут раздается стук в дверь, на пороге появляется какой то человек и предлагает поиграть в шахматы.

Далее, безымянный человек садится за стол, расставляет фигуры и начинает говорить нудный монолог. Дескать Надя тут чужая, он тоже тут как чужой, да и вообще не может привыкнуть к мирной жизни хоть война и закончилась четыре года назад, и вообще он сапер, в штабах не состоял, в тыл отлучался только в госпиталь к санитаркам. А на фронте ему казалось ,что когда закончится война, он вернется, а возвращается оказалось некуда,.

Надя молча сидит на кровати и слушает. Сапер расставил фигуры и тут в комнате гаснет свет, пробки опять выбило. От того что стало темно, сапер переживает что в шахматы сегодня ему сыграть не судьба. Сапер на ощупь походит к Наде, и они начинают обниматься. Правильно, не одному же Миронову в шарашке с Симочкой по ночам романы крутить, его жене Надежде тоже хочется ласки.

Только сапер повалил Надю на кровать, как та признается, что у неё есть муж, и она его видела сегодня в Лифортовской тюрьме. Желание у сапера тут же пропадает. Не я так не играю, голую жопу Певцова нам значит в третьей серии на весь экран показали, а вот сами знаете чего, нам режиссер отказывается показать. Надя начинает саперу капать на мозги, рассказывая про то, за что мужу дали десять лет, потом вечная ссылка и это еще не конец.

Только вот Солженицын не 10 лет срока получил, а восемь, при этом в шарашке он чувствовал себя очень хорошо, даже находил время читать, слушать музыку, играть в волейбол, смотреть кинофильмы, а так же заниматься своим тошнотворным творчеством.

Саперу надоело слушать женскую болтовню, он молча поднялся и вышел из комнаты, даже шахматы не забрал и тут внезапно дали свет. Сидела Надя на кровати, пялилась на шахматную доску, потом встала подошла к столу и по завету Савелия Крамарова сделала ход лошадью..

И тут возвращается сапер. Сапёр приходит не о один, а в компании двух стаканов и бутылки водки. Стаканы он ставит прямо на шахматную доску, после чего, водку которую внутри снаружи бутылки, молча разливает.

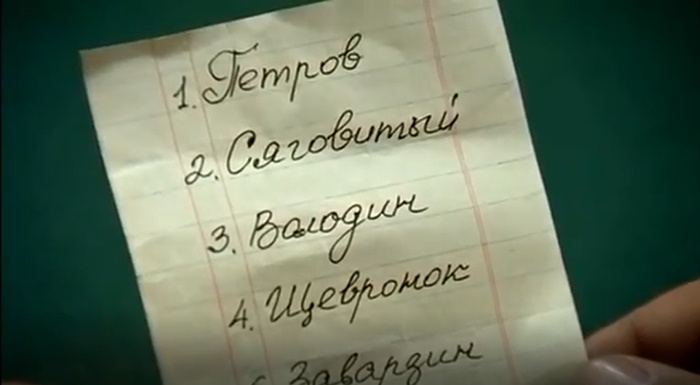

После чего Надя с сапером садятся бухать. Выпив стакан водяры, без закуски, Надя предлагает саперу сделать ход. Нас же переносят опять в шарашку, где Борода уже прослушал магнитофонную запись. Борода говорит, что попробовать установить личность можно, и спрашивает если у них кто на подозрении. Лысый и ушастый генерал говорит, что есть у них на примете пять человек из МИДА, которые могли что то знать.

Далее генерал, передает Бороде список подозреваемых, одни фамилии без званий, персонаж Певцова стоит под номером три. Борода просит, записать на пленку голоса пятерых подозреваемых , чтобы можно было голоса сравнить с магнитофонной записью.. Так же он просит, чтобы каждому указали возраст, и какими языками подозреваемые владеют.

Далее высокое начальство начинает строить версии, почему это дипломат, не использовал при разговоре иностранную речь. Ну видать по версии Солженицына, иностранными языками в Советском Союзе, владели только дипломаты, а остальные простые люди никакие иностранные языки даже в школе не изучали.

Лысый и ушастый упырь говорит, что если подозреваемый не обнаружится среди этих пяти, то если надо будет, они задержат еще 25 человек. Борода же заявляет, что лента с голосами ему понадобится непрерывно и уже сегодня. На это ему говорят, что лента будет находится у лейтенанта Солосидова, бородачу же предоставят отдельный кабинет в секретном секторе, где он сможет работать с лентой.

Борода спрашивает, а с кем он еще сможет говорить об этой работе, на что получает ответ, что говорить он сможет только с начальником лаборатории майором Ройтманом, Фомой Гурьяновичем Осколуповым, а так же с самим министром и больше ни с кем. После этого Бороду отпускают, лысый же упырь напоминает находящему здесь же майору, что если он кому то скажет хоть кому то про услышанное на записи, то его тоже расстреляют.

Нам же демонстрируют Певцова, который видать уже протрезвел и даже не опохмелялся. Певцов про себя размышляет, неужели его уже вычислили, заодно предается воспоминаниями про свое недалекое прошлое.

Короче Певцов хрен знает где находится, рассматривает какие то барельефы, на какой то стене и не пойми с кем разговаривает. Разговаривает он кажется со своим дядей, который живет в какой то глуши. Хотя от такого рваного повествования вообще нихрена не поймешь.

Певцов спрашивает дядю Витю, а не хочет ли он в город перебраться, где всякие удобства и батареи горячие, а тут в такой глуши, воду таскай, дрова коли, печь топи. Но дядю такие трудности не пугают и его все тут устраивает. Ага так устраивает что побеги не порубил, траву не покосил, да и дров не нарубил.

Дальше дядя начинает зрителям втирать про то, какой же ужасный этот пролетариат, из за которого он не хочет жить в городе. Дескать крестьяне с самой природой общаются, нравственность от самого бога берут, а рабочие народ дикий, в мертвых стенах всю жизнь находятся, ну и мертвые машины делают.

А тут дядя живет по совести, на совесть он мусор выносит и помои выливает. Но хуже всего по мнению дяди, это государственный флаг, что вывешивается по праздникам. Далее Певцов втирает дяде, про ужасный Советский Союз, вокруг которого стоит колючая проволока с пулеметами, и отсюда ни телом ни сердцем никуда не прорваться. Короче, Солженицын устами Певцова, втирает нам про тюрьму народов, коим по мнению сценариста картины, и был Советский Союз.

Болтали они сначала в саду, потом перешли в дом и там уже продолжали болтать. Напились они хоть что ли для разнообразия, может и серия эта была бы хоть немного веселее, а то только кроме заунывных разговоров нету больше ничего. Певцов ходит по дому, лапает своими шаловливыми рука все что плохо лежит, разглядывает картины что на стенах висят.

Потом Певцов открывает глаза, оказывается все это был сон, да еще наверное внутри сна. Потому что сначала, нам показали Певцова, сидящего на стуле под портретом товарища Сталина, потом он вдруг на диване лежит, а тут бац и он уже в какой то глухомани, а потом бац опять на диване лежит. Ладно так и запишем, бухой Певцов, после вчерашнего весьма БУРНОГО вечера, спал на рабочем месте.

Кстати, тему с заблёванным заграничным паспортом, лежащем в сумочке жены, так и не раскрыли. Певцов же встает и долго приводит себя в порядок, затем нацепляет на свою физиономию дежурную улыбку и куда то идет, дарит секретарше заграничную жвачку и спрашивает что там шеф. Секретарша запихав жвачку в мусорную корзину, где таких жвачек лежит штук сто, говорит что шеф его принять никак не может. Затем Певцов спрашивает у секретарши, как там дела обстоят с его командировкой за границу. Секретарша говорит, что точно не знает, но заместитель министра командировку пока отложил.

Певцов поздравляет секретаршу с наступающим и возвращается к себе в кабинет, где начинает про себя размышлять почему ему командировку пока задержали. Далее уже следуют размышления, что ему тридцать лет , а так не хочется умирать молодым от мучительных пыток, которым его подвергнут если раскроют, и чтобы всего этого избежать, может ему выпрыгнуть из окна и сторону США полететь.

Певцов запрыгивает на подоконник, и продолжает рассуждать, что с ним будет если арестует. На этих мрачных мыслях предателя, заканчивается пятая серия сериала. Так как нам не показали как Миронов лично в шарашке ловит стукача, тему про штатного осведомителя Ветрова придется пока отложить.

Продолжение следует.....

При написании статьи мной использовались скриншоты сделанные во время просмотра фильма.

14 июля. День взятия Бастилии1

К лету 1789 года Франция переживала глубокий системный кризис. Государственная казна была доведена до банкротства дорогостоящими войнами, особенно поддержкой Американской революции, и неумеренными тратами королевского двора Людовика XVI. Серия неурожайных лет обрушила на страну страшный голод, взвинтив цены на хлеб - основу питания простого народа. Абсолютная монархия, казавшаяся незыблемой, трещала по швам.

Начало конфликта

В поисках решений по выходу из кризиса выхода король в мае созвал Генеральные штаты - сословно-представительное собрание, не собиравшееся 175 лет. Однако вместо ожидаемого одобрения новых налогов Третье сословие (представлявшее горожан и часть крестьянства) совершило революционный акт: объявило себя Национальным, а затем и Учредительным собранием, посягнув на верховную власть монарха и провозгласив намерение дать Франции конституцию.

В Париже напряжение достигло точки кипения. Народ страдал от голода и с тревогой наблюдал, как королевские войска стягиваются к Версалю и столице, воспринимая это как подготовку к силовому разгону Собрания. Отставка 11 июля популярного министра финансов Жака Неккера, воспринятая как начало контрреволюционного переворота, стала последней каплей. Город погрузился в хаос: толпы громили таможенные заставы, облагавшие их ненавистными налогами, и яростно искали оружие для защиты. Повсюду звучали призывы к сопротивлению.

Перед осадой Бастилии. Соотношение сил

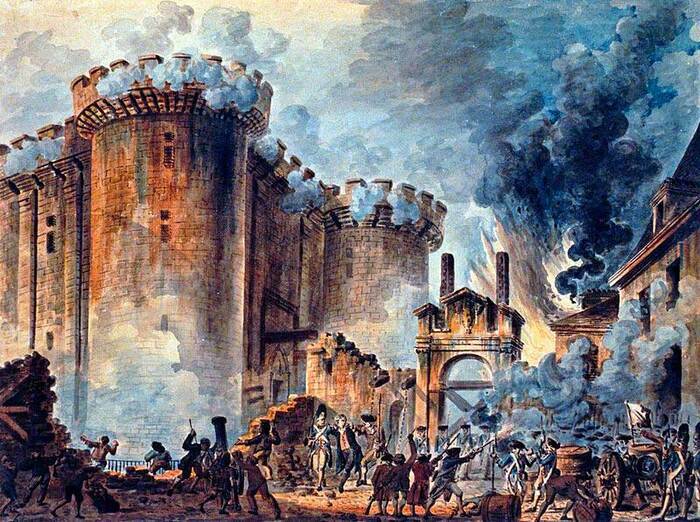

Именно в этом контексте Бастилия, грозная крепость-тюрьма в сердце Парижа, олицетворявшая королевский произвол, стала главной мишенью восставших. Соотношение сил было крайне неравным, но не в пользу защитников. Комендант, старый и больной маркиз Бернар де Лонэ, располагал лишь небольшим и деморализованным гарнизоном: около 80 ветеранов-инвалидов (неспособных к полевой службе) и 30 элитных швейцарских наемников из полка Салис-Самад. Хотя крепость имела внушительные стены, 15 пушек и значительные запасы пороха, ее гарнизон был изолирован, отрезан от помощи и не готов к серьезному штурму. Им противостояла огромная, стихийно собравшаяся толпа парижан: ремесленников, рабочих, лавочников, к которой присоединились солдаты-дезертиры из королевской гвардии, особенно сочувствовавшие народу французские гвардейцы. Их число колебалось от нескольких сотен до тысяч человек. Вооружены они были крайне плохо, в основном охотничьими ружьями, пиками, саблями, дубинами и камнями. Ключевую роль в организации натиска сыграли ветераны и дезертиры, имевшие военный опыт. Хотя формальной целью был порох и мушкеты, хранившиеся в крепости, а также освобождение узников (которых, вопреки мифам, было мало), главным было сокрушить самый ненавистный символ старого режима.

Взятие Бастилии

Действия разворачивались стремительно. Утром 14 июля 1789 года толпа, захватившая накануне в Доме Инвалидов 40 000 ружей, но не найдя там пороха, устремилась к Бастилии - единственному месту в Париже, где он хранился в больших количествах. Осада началась стихийно около 10 утра. Толпа окружила крепость, заняв внешний двор. Начались переговоры. Делегация горожан потребовала от де Лонэ сдать крепость и выдать порох, гарантируя безопасность гарнизону. Комендант, надеясь на подкрепление, тянул время и даже впустил одну делегацию во внутренний двор. Однако напряжение неуклонно росло. Около 13:30 раздались выстрелы и началась перестрелка. Понеся первые потери, толпа пришла в яростное возбуждение. Переломным моментом стало появление у осаждающих подкрепления - отрядов французской гвардии с пушками (сначала двумя, затем еще тремя), захваченными у королевских войск. Вид пушек и растущая ярость толпы сломили дух защитников. Швейцарские наемники, поняв безнадежность положения, стали угрожать коменданту, требуя сдачи. Около 17:00 де Лонэ, осознав, что помощи нет, а ворота вот-вот рухнут, приказал поднять белый флаг и опустить подъемный мост. Толпа ворвалась во внутренний двор, и началась кровавая расправа над гарнизоном.

Потери и жертвы

Потери были значительными и кровавыми. Среди нападавших в бою погибло около 100 человек, еще несколько десятков умерли позже от ран,а число раненых было гораздо выше. Потери гарнизона в бою были меньше (7-8 человек, включая коменданта), но ужасающими стали расправы после сдачи. Де Лонэ был растерзан толпой сразу. Несколько офицеров и солдат (преимущественно швейцарцев) были убиты внутри крепости. Позже, по пути пленных в Ратушу, толпа вырвала и убила еще трех офицеров и трех солдат. Голову де Лонэ насадили на пику и носили по городу. Что касается узников, то в тот момент в Бастилии находилось лишь семеро: четверо фальшивомонетчиков, двое душевнобольных (один из которых, граф де Соллаж, считал себя Юлием Цезарем) и аристократ, обвиненный в инцесте. Все они были освобождены, хотя душевнобольных вскоре перевели в лечебницу. Миф о гибели многих узников не соответствует действительности.

Последствия

Падение Бастилии стало мощнейшим символическим и политическим переворотом. Крушение ненавистного символа деспотизма показало слабость монархии и силу народа. Уже 15 июля Людовик XVI прибыл в Париж и в Ратуше принял из рук мэра Байи новую красно-синюю кокарду (позднее к ней добавили белый цвет Бурбонов, создав триколор), восстановил в должности министра Неккера, а так же формально признал Национальное Собрание. Это было публичное признание победы революции. Практическим следствием стало немедленное создание новой революционной власти в столице: Парижской Коммуны и ее вооруженной силы Национальной гвардии под командованием маркиза Лафайета, что означало падение старой королевской администрации в Париже. Весть о взятии Бастилии с быстротой молнии разнеслась по всей Франции, вызвав цепную реакцию. В провинциальных городах начались муниципальные революции: жители свергали королевских чиновников и создавали свои коммуны и гвардии. В деревнях вспыхнули массовые крестьянские восстания против сеньоров, сопровождавшиеся сожжением архивов с записями феодальных повинностей. Под давлением этих событий Учредительное собрание в ночь на 4 августа 1789 года торжественно отменило феодальные привилегии и сословные различия, уничтожив основы старого порядка.

Сама дата 14 июля быстро превратилась в главный символ Революции и будущей Республики, день национального единства и борьбы за свободу. Уже год спустя, в первую годовщину, на Марсовом поле в Париже состоялся грандиозный «Праздник Федерации», где король присягнул нации и конституции. С 1880 года День взятия Бастилии является главным национальным праздником Франции -Днем Республики (Fête Nationale), олицетворяющим торжество идеалов свободы, равенства и братства. Однако насильственный характер штурма, жестокость расправы над гарнизоном и сила толпы показали и темную сторону народного гнева. Этот опыт, наряду с последующими событиями, способствовал радикализации революционного процесса, который в конечном итоге привел к эпохе террора и казни короля.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!

Морской бисквит

В записи в Encylopaedia Britannica за 1773 год говорится: Sea bisket — это хлеб, который сильно высушивают, дважды выпекая в печи, чтобы он долго хранился на корабельной службе. Для дальних путешествий его выпекают четыре раза и готовят за шесть месяцев. Он будет храниться целый год.

Корабельный бисквит (хардтэк) имеет давнюю связь с мореплавателями, восходящую к древнеегипетским морякам. Его также любили греки и римляне.Большое количество таких бисквитов хранилось на военно-морской верфи Дептфорда еще в 1513 году. Они служили надежным источником энергии для моряков, выполнявших тяжелый физический труд в любую погоду.

Рацион на одного моряка составлял 450 г. в день.Извечной проблемой бисквитов было заражение долгоносиком. Было испробовано несколько вариаций рецепта, чтобы исправить это, включая добавление тмина.

Адмирал Мьюир предложил такой способ борьбы с долгоносиком — разломить бисквит толстым ножом и соскоблить насекомых с разреза. Более распространенным способом борьбы было быстрое постукивание по столу, чтобы долгоносики вылезли сами.

Ближе к XVIII веку на линейных кораблях хранили бисквиты в специальной хлебной комнате. Помощник стюарда забирал оттуда ежедневный корабельный паек. Из-за мучной пыли его называли "Пыльным Джеком". На пике своего производства крупные пекарни в Портсмуте и другие предприятия производили тысячи штук в день.

Пекарни начали устанавливать на кораблях в середине 1850-х годов, что позволило обеспечить наличие свежего хлеба на всё плавание. Однако в военно-морских продовольственных складах все еще имелись большие запасы этого неубиваемого бисквита, не пропадать же добру. Поэтому его продолжали поставлять в течение ряда лет.

Ахеменидская империя и Кир 2

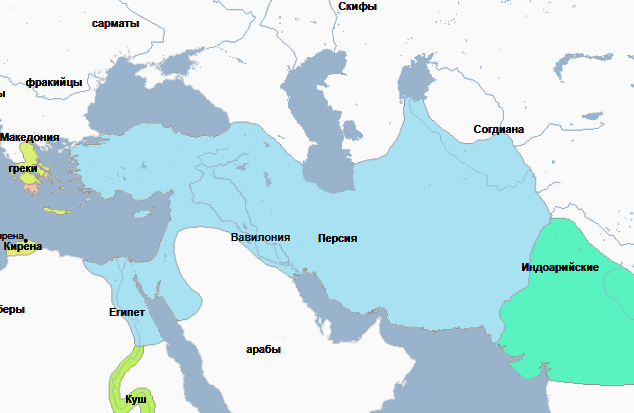

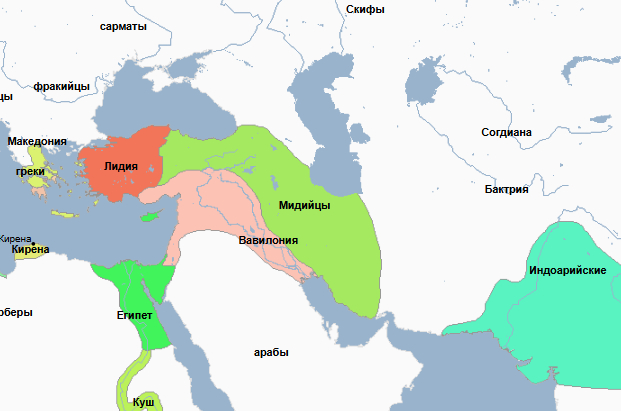

Ахеменидская империя - первое в истории государство которое в должной степени можно назвать империей, она объединила под своей властью территории от греческих полисов в Малой Азии до территории современного Пакистана, от кавказских гор до нильских порогов - всё это контролировала держава, созданная одним человеком за каких-то двадцать лет.

Этим человеком был Кир 2, внук мидийского царя, который в 553 году до н.э. поднял восстание против собственного деда. Персы в то время были вассалами мидян(и те, и те были индоиранскими племенами) и платили им дань, но Кир решил изменить расклад сил. Три года гражданской войны закончились его победой, многие мидийские полководцы сами перешли на его сторону.

Получив власть, Кир развернул невиданные по масштабу завоевания. Он хитростью покорил богатейшее Лидийское царство (то самое где впервые в истории начали чеканить монеты). Затем двинулся на восток, где за шесть лет подчинил огромные территории Средней Азии и Восточного Ирана - от Хорезма и Бактрии до Гандхары. Казалось, что этого человека невозможно остановить.

Нововавилонское царство - которое включало в себя масштабные териитории — пало практически без сражений (во многом из-за того что во власти стоял человек который перешел дорогу жрецам и элите). Кир 2 вошёл в Вавилон(крупнейший город своего времени) под приветствия жителей как освободитель. Он освободил депортированные народы, включая евреев (события Вавилонского плена). Империя простиралась уже на тысячи километров.

Но в 530 году до н.э. этот непобедимый завоеватель встретил свой конец в степях за Амударьёй. Царица кочевого народа массагетов - Томирис смогла оказать ему должное сопротивление. Применив свою военную хитрость, Кир 2 разбил войско её сына Спаргаписа, но Томирис оказалась хитрее. Заманив персов в ущелье, она устроила засаду и уничтожила всю армию. Так женщина-воительница из далёких степей положила конец жизни человека, покорившего полмира.

Если вам интересно, как империя Кира пережила смерть своего создателя(и больше о ее истоках), что происходило с его наследниками Камбизом и Дарием, как персы завоевали Египет и как справились с династическим кризисом - то вы можете посмотреть видео о Восхождении Ахеменидской империи.

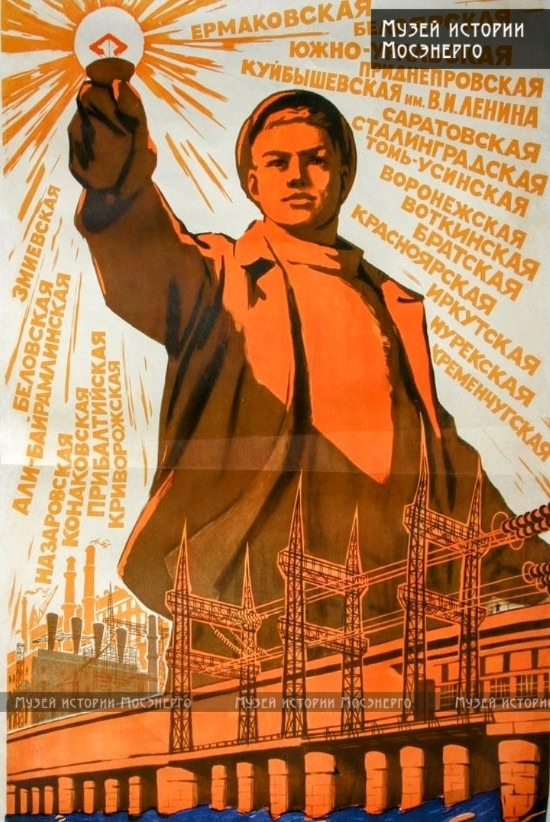

Лампочка Ильича: миф о победе света над тьмой

Сейчас когда мы говорим «лампочка Ильича» - это в лучшем случае про обычную лампочку накаливания. А то и вовсе о чём-то устаревшем и простом. Так проходит земная слава, так закончился миф о сияющем свете будущего, которое уничтожает беспросветность и тьму прошлого. Давайте попробуем рассмотреть его.

Само словосочетание «лампочка Ильича» традиционно связывается со знаменитым посещением Лениным открытия электростанции в деревне Кашино. Благодаря рассказу об этом событии фраза стала максимально известной. И в этом сюжете сплелось несколько ярких нитей.

💡 Нить первая: Ленин, демиург, приносящий свет людям. Не будем сейчас рассматривать реальную личность исторического деятеля, нас интересует то, кем он оказался в советской бытовой и пропагандистской мифологии. А оказался он вполне себе божеством с традиционными для этой роли признаками. (И его ранняя смерть наверняка тому поспособствовала. Очень удобно создавать мифическое существо из того, кто уже не живёт и не может своими действиями разрушить идеальный образ) Он предстаёт тем, кто стал первым источником возникновения СССР. Статьи, рассказы для детей, книги, пьесы, песни и фильмы делали его тем, с кого началась наблюдаемая реальность. В сочетании с описанием мрачных ужасов царской России становилось очевидным, что демиург этот – добрый и несёт благо. Что характерно, реальный Ленин действительно горел идеей электрификации страны, и приложил весь свой организаторский талант и силу убеждения на то, чтобы она стала возможной. Поэтому когда он приехал по приглашению жителей Кашино на запуск электростанции, его реальная заинтересованность прекрасно наложилась на образ демиурга, принимающего участие в победе света над тьмой. В дальнейших сочинениях связь вождя и несомого им света закреплялась, как и сам оборот «лампочка Ильича». «Осветить мужика лектричеством – и корову, и лошадь мужицкую», - велит Ленин в одной из пьес. И звучит это ничуть не слабее, чем слова «Да будет свет» из другой книги.

💡 Нить вторая – истории успеха. Второй компонент этого мифа – народ, то самое население обитаемого мира, ради блага которого старается демиург. Это самостоятельное действующее лицо, а не просто пассивный потребитель даруемого. В ранней советской публицистике жанр «народ создаёт себе электростанцию» строился по боле-менее унифицированной схеме (не хуже, чем у Проппа). Жители населённого пункта узнают о появлении электростанции у соседей и задумываются о том, чтобы тоже получить волшебный артефакт – «самую чудесную в мире силу» (Лампочка Ильича в колхозе «Первое Мая», 1949 г). Инициатор собирает единомышленников, вместе они преодолевают преграды в виде природных препятствий, злокозненных вредителей, неуверенных пораженцев – и в итоге наслаждаются плодами победы, враги посрамлены, хор в виде сомневавшихся ранее исполняет песнь признания, добытое чудо делает жизнь прекрасной. В процессе этого пути, как и в любом хорошем мифе, герой преображается: «росла не только станция, но росли и люди. Многие из них совсем по-новому стали смотреть на жизнь, если хотите знать, – по-коммунистически» (брошюра «Лампочка Ильича», 1951 г.).

💡 Третья же нить, из которой сплетается миф о лампочке Ильича, – это само электричество. Оно мыслится в этом фольклоре как живительная сила, которая способна изменить к лучшему и всю жизнь, и людей, с ней связанных, и саму страну, которая из тьмы и ветхости мифического царизма преобразуется в светлое, благополучное, счастливое место. Такое понимание, что характерно, действительно согласуется со вполне реальным планом развития народного хозяйства за счёт централизованной электрификации. Предполагалось, что электричество станет мощной опорой роста всего производства – заводов, строек и так далее – и тем самым станет залогом экономического благополучия. Неудивительно, что на это направление были брошены все силы. Этим планом занималась Государственная комиссия по электрификации России, которой дали совершенно чудесную аббревиатуру ГОЭЛРО. Мне кажется, в том, что аббревиатуру создали не прямолинейно соединив начальные буквы (ГКЭР, например), а подумав о благозвучии названия, есть признак реальной творческой энергии и настоящего созидательного потенциала. Потом он истощился, но давайте вернёмся к теме. Так вот, электричество описывалось витальной силой, едва ли не одушевлённой: «Провода от электростанции на деревню шли под землей, в глухом кабеле, и вечером торжественно сияли окна избушек, охраняя от тьмы революцию» («Хлеб и чтение», 1932). В контексте мифа его было бы уместно соотнести с волшебным помощником, которого предстоит раздобыть или укротить, прежде чем пользоваться его услугами, но который после приручения верой и правдой служит герою своими сверхспособностями (конек-горбунок, джинн, и так далее). В одном из источников его называли «седьмой бригадой», которая трудится на благо колхоза наряду с шестью человеческими бригадами.

Итак, мы видим, как реальный план электрификации страны и связанные с ними надежды на подъём экономики дали жизнь представлениям, которые вполне укладываются в структуру типичного мифа. В этом мифе есть тот, кто посылает героя на подвиг (Ленин), сам герой, который преобразуется в процессе подвига (народ) и волшебный артефакт/помощник, ради добычи которого всё затевается (электричество). Удивительно, как официальная пропаганда сумела это создать. Впрочем, учитывая, что она пыталась донести идеи электрификации до минимально образованных людей, сделать их доступными и понятными, бьющими точно в базовые представления о мире, может оно и наоборот, закономерно. Сейчас от этого мифа остался лишь небольшой осколок в виде фразеологизма, и это закономерный финал жизни мифов. Многие крылатые выражения, которыми мы пользуемся сейчас, когда-то были частью таких историй. Какой-нибудь «соляной столп» или «нить ариадны» - это всё, что мы оставили себе от мировоззрения древних евреев или жителей Древней Греции. Вот и «лампочку Ильича» постигла та же судьба.

(Для этой заметки я в основном использовала статью Н.В. Никифоровой «Лампочка Ильича и символические аспекты в пропаганде электрификации», если кто хочет углубиться в тему, можно почитать и её)

Автор - Виолетта Хайдарова