Брить или не брить, вот в чем вопрос. История бритья и эпиляции

До сих пор достоверно неизвестно, когда и кто впервые решил избавиться от лишней растительности. Отношение к этому вопросу со временем менялось. Брить или не брить, и что именно? Примечательно, что в Западной Европе и в России мода иногда заметно отличалась.

Когда говорят об истории бритья и эпиляции, обычно начинают с Древнего Египта. Предположительно, сначала люди использовали заостренные ракушки, затем появились выточенные из обсидиана лезвия, затем металлические. Тогда же появились рецепты первых кремов для бритья. Египтяне, в том числе женщины, часто сбривали волосы и на теле, и на голове, предпочитая носить парики. Удаляли лишнюю растительность и на территории многих восточных стран, но Азия – пожалуй, потянет на отдельную тему, поэтому остановимся подробнее на территории Европы, как Западной, так и Восточной.

Древние греки стали брить бороды только после похода Александра Македонского, поэтому практически все статуи древнегреческих Гераклов, Зевсов и прочих мифологических героев и богов бородаты. В Древний Рим мода на удаление волос пришла после покорения Карфагена. Полководец Сципион Африканский брился сам и требовал того же от солдат. Римлянки чаще удаляли лишнее с помощью щипчиков. В ходу также были крема для депиляции, которые называли псилотрум . Иногда мужчины использовали пемзу.

После падения Римской империи бритье и эпиляция сохранились на территории Византии, в последствии Османской империи. Остальная часть Европы состояла из бородачей и женщин, которых растительность на теле не беспокоила. В Средневековье среди женщин ценился высокий лоб, и иногда в современных источниках встречаются упоминания о том, что некоторые почтенные дамы подбривали лоб. Однако достоверно об этой практике известно со времен английской королевы Елизаветы. Она брила не только лоб, но и брови. Моду подхватили и придворные дамы. В качестве компонентов крема для бритья использовались известь, уксус и не только. Что касается мужчин, то мода на усы и бороды сохранялась в Западной Европе до эпохи Возрождения, затем вновь стали бриться сначала в Италии, а к 17 веку и во многих других странах.

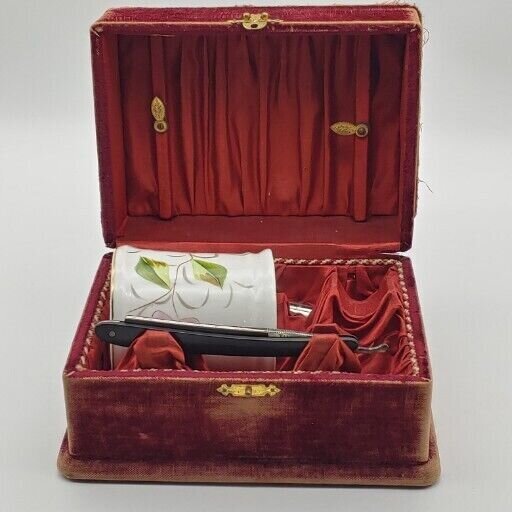

Сохранились дневниковые записи англичанина Сэмюэля Пипса, который затрагивал и этот вопрос. Так сначала Пипс пользовался услугами цирюльника, а в 1662 году он написал, что по совету товарища вместо привычного бриться стал использовать пемзу и поначалу был очень доволен: «Теперь своей пемзой я могу обработать все лицо так, как раньше я брил подбородок, и таким образом сэкономить время — я нахожу этот способ очень простым и утонченным». Однако затем вернулся к прежнему методу. В 1664 году он писал, что перестал посещать цирюльника и стал бриться сам. «Этим утром я начал практику, которую, как мне кажется, судя по той легкости, с которой я это делаю, я продолжу, что сэкономит мне деньги и время, — а именно приведение себя в порядок посредством бритвы, — что очень меня радует». При этом Пипс сетовал, что не раз порезался, и ему приходилось затачивать бритву. Для заточки использовали специальные кожаные ремни либо обращались к ножовщикам. 17 Сентября 1666 года Пипс оставил другую запись: «Поднялся рано утром и побрил свою недельную поросль; Господь всемогущий, как уродлив я был вчера и как прекрасен сегодня». Примечательно, что использование пемзы упоминается и в медицинском справочнике 19 века, и в сборнике «Фармацевтические рецепты» 1956 года.

Писатель Джонатан Свифт (1667–1745) в 1710‐х годах сетовал в дневниках и письмах, что «дни бритья» ему не нравятся, так как приходится тратить время по утрам, и жаловался на некачественные бритвы. Из письма другу Чарльзу Форду: «Эти бритвы будут для меня настоящим сокровищем. Из-за недостатка хороших лезвий один час из сорока восьми я провожу из рук вон плохо».

Сохранились и другие свидетельства. Например, сельский пастор Джеймс Вудфорд (1740–1803) упоминал, что, живя в Оксфорде, обращался к цирюльнику 2-3 раза в неделю, а после переезда в глубинку брился сам и для этих целей покупал мыло, помазки, пудру после бритья и оселок (точильный камень для заточки лезвий). Однажды во время учебы в Оксфорде он обменял тесьму со своей шляпы на «очень аккуратную бритву». Он также упоминал, что брился накануне визитов архиепископа и перед тем, как прочесть проповедь в Оксфорде в присутствии заместителя главы университета и перед поездкой для встречи с членами королевской семьи. В другой раз, когда к нему с визитом без предупреждения пришли знакомые дамы, он вместе с племянником-офицером срочно ушел на прогулку, чтобы те не увидели их небритыми. 17 марта 1769 года он сетовал: «Сегодня утром, когда я собирался побриться как обычно по воскресеньям, моя бритва сломалась у меня в руках, пока я точил ее с помощью ремня без всякого нажима. Пусть это навсегда останется мне уроком, чтобы я не брился в день Господень и не совершал никакой другой работы, чтобы не осквернять его в будущем». Запреты на бритье в воскресенье действительно пытались вводить некоторые церковные приходы.

В 1760 году появилась первая относительно безопасная бритва, которую изобрел ножевщик Жан-Жак Перре. К концу 18 века качество бритв стало выше, поэтому все больше людей брилось дома самостоятельно. Появились столики для бритья, полочки для бритвенных принадлежностей, удобные зеркала. В 1847 году англичанин Уильям Хенсон изобрел привычную нам бритву, где ручка расположена перпендикулярно лезвию. Американский бизнесмен Кинг Камп Жилетт перекупил патент на изобретение Хенсона спустя несколько десятилетий.

В Западной Европе в первой половине 19 века бородачей было не так уж много. Их количество резко возросло после Крымской войны, особенно в Британии. До этого солдаты в обязательном порядке брились, однако во время войны из-за проблем с поставками были послабления, поэтому многие вернулись на родину с усами и бородой. Популяризаторами бород стали некоторые литераторы, особенно Чарльз Диккенс. Однако до конца 19 века велись дискуссии о том, насколько гигиенично иметь бороду, и не является ли она рассадником микробов.

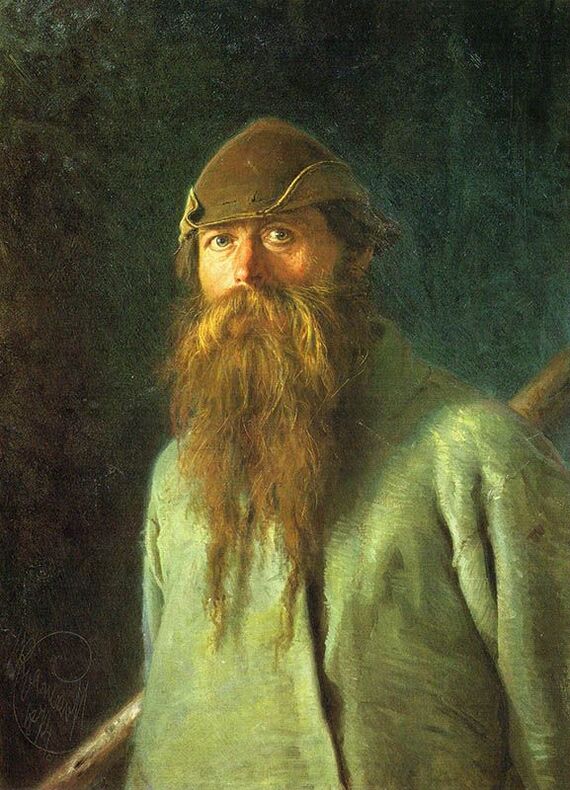

Примечательно, что в России подход к бритью был иным. В допетровские времена усы и борода были по умолчанию атрибутом любого взрослого мужчины, и избавляться от них никто не пытался. В начале 1705 года Петр I издал указ «О бритии бород и усов всякого чина людям, кроме попов и дьяконов, о взятии пошлины с тех, которые сего исполнить не захотят. И о выдаче заплатившим пошлину знаков». В январе 1715 года Петр издал указ «О неторговании русским платьем и сапогами и о не ношении такового платья и бороды», подтвердивший прежний запрет. Нежелающие бриться могли откупиться, но пошлина обходилась очень дорого. Дворяне платили по 600 рублей в год, купцы от 60 до 100. Слуги, извозчики, церковные служители, кроме священников и дьяконов, остальные горожане платили по 30 рублей. Крестьяне могли оставить бороды, но при въезде в город в таком случае платили 1 копейку. Екатерина II запрет отменила, но городская мода на бритые лица уже утвердилась. Чиновники по-прежнему обязаны были бриться. Только при Александре II им разрешили иметь бакенбарды. Позже к бородам стали относиться лояльнее, тем более что Александр III тоже был бородат.

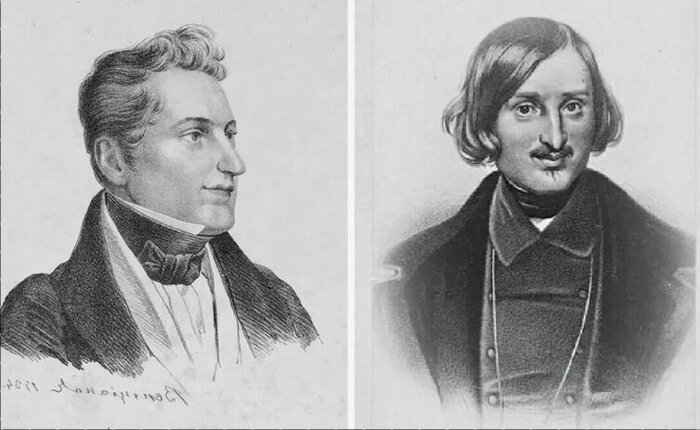

Типичную чиновническую наружность имел Чичиков. Вот как он готовился ко встрече с Маниловым: «Итак, отдавши нужные приказания еще с вечера, проснувшись поутру очень рано, вымывшись, вытершись с ног до головы мокрою губкой, что делалось только по воскресным дням, а в тот день случись воскресенье, выбрившись таким образом, что щеки сделались настоящий атлас в рассуждении гладкости и лоска, надевши фрак брусничного цвета с искрой и потом шинель на больших медведях, он сошел с лестницы, поддерживаемый под руку то с одной, то с другой стороны трактирным слугою, и сел в бричку». Примечательно, что сам Н. В. Гоголь, начинал свой путь как чиновник, поэтому в юности брился, а канонические усы отпустил позже.

На картине П. А. Федотова свежий кавалер, как и все чиновники, без бороды. На столе можно увидеть зеркало и бритвенные принадлежности.

Любопытная деталь есть на картине Адриана Волкова «Обжорный ряд в Петербурге» (левая часть). Обжорные ряды на рынках предлагали дешевую еду, в том числе готовые блюда из сомнительных продуктов. Эти ряды привлекали бедных горожан и приехавших на заработки, поэтому иногда там предлагали иные актуальные услуги. Один из героев картины решил побриться. Уличные цирюльники действительно были, и обслуживали они приезжих.

Дочь известного художника Федора Толстого Мария Каменская в мемуарах вспоминала забавный случай. Семья в тот момент жила на окраине города в неблагополучном районе. «Одноэтажный домик, в котором жил тогда папенька, был так низок, что стоило только спустить ноги за подоконник, прыгнуть — и вы на улице. Вот раз утром отец, зная, что смотреть на него некому, в одной рубашке и туфлях, уселся бриться у открытого окна. На подоконнике, рядом с зеркалом, важно восседал любимец его, красавец белый пудель (увековеченный им на семейном барельефе, вылепленном в 1812 году). Отец намылил себе щеки и начал бриться преспокойнейшим образом. Только вдруг совсем неожиданно с улицы протягиваются в окно две руки, хватают собаку и исчезают с ней. Наглость этого воровства взорвала моего вспыльчивого отца. Не помня себя, с намыленным лицом, в чем был, он выпрыгнул в окно и пустился за вором. Вор, с пуделем в руках, бежал что есть духу по мосткам. Отец летел за ним… Вор прибавляет шагу, отец тоже. Наконец, почти уже в виду Большого проспекта, отцу удалось на лету схватить мошенника за шиворот и задать ему в загривок такого тумака, от которого он выронил собаку. В погоне за похищенным у него Гектором папенька мчался в совершенном забытьи, ни разу не вспомнив даже о легкости своего костюма. Но тут он вздохнул свободно и наклонился, чтобы подхватить на руки свою милую пропажу, и ему вдруг кинулись в глаза его голые ноги; он очнулся, вспомнил все и сгорел от стыда».

И. М. Прянишников "Шутники. Гостиный двор в Москве" (1865) На картине купцы и приказчики подпаивают скромного чиновника

С одной стороны бритое лицо могло восприниматься как признак госслужащего – делового человека, с другой стороны некоторые чувствовали в нем привкус казенщины. По этой причине творческие люди иногда специально отращивали усы и бороды, чтобы подчеркнуть свою независимость.

Офицерам разрешалось носить усы. В некоторых полках этого не требовалась. В том числе этот нюанс в свое время повлиял на выбор места службы кавалерист-девицы Надежды Дуровой. Российские солдаты брили бороды, но иногда допускались усы. За плохо выбритое лицо во время смотров и парадов могли наказать. Из воспоминаний генерала Игнатьева: «Баздырев “мордобойством” никогда не занимался, ибо в гвардии в моё время это было строго воспрещено. Однако вместо мордобойства у Баздырева были иные методы воздействия на не слишком аккуратных солдат: “Нестеренко!.. что-й-то каска на тебе пригнана неладно”, - говорил он тихим и ласковым голосом “Дай-ка-сь я пригоню получше”, - с этими словами Баздырев, не снимая каски с головы солдата, начинал постукивать по ней увесистым своим кулаком, то сверху, то сбоку, то сзади… А ты, Сикачев, почему побрит плохо? Ну скажи, дурачок, разве с такой рожей на парад выходят? Это что? Это что? Погля-ди-ка-сь! - гнусавил Баздырев нудным голосом, собственноручно выдёргивая ногтями волоски из подбородка солдата, - срам-то какой! Живёхонько слетай, Сикачев, к палекмахеру: солдат на параде должен быть орлом!» В Первую мировую войну Баздырев погиб в бою, и, по слухам, не от немецкой пули. Представители духовенства ходили с бородами. Купцы, многие из которых были выходцами из крестьян, тоже. Однако уже во второй половине 19 века многие состоятельные купцы стали ориентироваться в быту на дворян и отказались от консервативных бород.

щипцы для удаления волос

В 1901 году Кинг Камп Жилетт вместе с Уильямом Никерсоном выпустил бритву со сменным лезвием. Особенно востребована эта продукция оказалась в США. Компания Gillette к 1904 году продала 90 000 бритв и 123 000 лезвий. Во время Первой мировой войны ее продукцию стала закупать армия США, что принесло огромную прибыль. В Европе продукция этого бренда набирала популярность медленнее. С другой стороны новая бритва стала считаться безопасной, а предыдущую стали называть опасной. В англоязычных странах ее окрестили «глоткорезкой» (cut-throat). Примечательно, что до появления «безопасных» бритв от Gillette прежние бритвы не воспринимались как потенциальное орудие преступления. Конечно, теоретически преступники могли пустить их в дело, но случаи, когда кому-то реально перерезали глотку «глоткорезкой» были диковинкой. Бритва была ценным предметом, ее хранили в чехле и не бросали где попало. Лезвия Gillette стоили относительно дешево и в криминальных сводках фигурировали намного чаще. К тому же возникла проблема утилизации, так как отработанных лезвий у таких бритв было намного больше. Случалось, что люди случайно наступали на них, или их находили дети. В 1920-х в некоторых американских многоквартирных домах появились ящики, куда можно было бросить столь опасный предмет. Электрические бритвы появились в 1930-х в США.

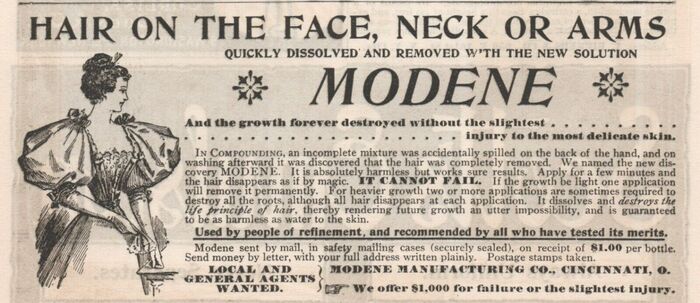

Ситуация с растительностью на теле, особенно женском, была неоднозначной. Долгое время одежда была достаточно закрытой, поэтому ее было не видно. Тем не менее, рецепты различных снадобий для гладкой кожи были в ходу. Иногда их можно было встретить в сборниках с советами по медицине. Глава о депиляции в руководстве по уходу за собой 1665 года авторства Томаса Джимсона начинается так: «Когда лилии и розы Элизиума твоего лица затмевает скорый рост избыточной растительности». Далее рассказ о том, что «уничтожат эти подымающиеся сорняки, которые вас беспокоят». В рецептах Джимсона можно встретить негашеную известь, опиум, желчь ежа, кровь летучих мышей и лягушек, экстракт белены и жженые пиявки. В другой книге предлагалось волосатые женские руки опалять свечкой на убывающую луну. Некоторые удаляли щипчиками растительность на лице, если таковая имелась.

По мере того, как платья становились более открытыми, дамы озаботились лишней растительностью на руках. В 18 веке продаже уже были готовые крема для депиляции. Их применяли для лица и рук. Под мышками волосы не удаляли. Против запаха пота на платья изнутри пришивали специальные накладки. В интимных местах волосы тоже не убирали. Интимные стрижки, скорее, навели бы на мысли о вшах или гинекологических операциях. На знаменитой картине Курбе «Сотворение мира» это видно во всей красе (само изображения по этическим соображениям не приложу, дабы не прилепили тег nsfw). На не менее известном полотне «Маха Обнаженная» Франсиско Гойи намек на растительность тоже есть. Оба полотна писались с реальных женщин и не для публичной демонстрации. На работе Б. М. Кустодиева «Русская Венера» тоже можно рассмотреть, что Венера рыжая везде. Иногда на картинах с обнаженной натурой можно увидеть женщин без растительности на причинных местах. Скорее всего, это дань уважения классицизму, потому что подобные картины были обычно на античные сюжеты, а на греческих статуях волос не наблюдалось.

В 1871 году вышла книга Чарльза Дарвина «Происхождение человека и отбор в зависимости от пола», в которой лишняя растительность объяснялась «примитивным происхождением и атавистическим возвращением к более ранним, менее развитым формам». Дарвин утверждал, что при естественном отборе мужчины предпочитают женщин с меньшим количеством растительности на теле. Дебри на мужском теле тоже не поощрялись. Это породило еще больший интерес к эпиляции. При этом мужчины делали ее тоже. В ходу была восковая эпиляция груди и спины.

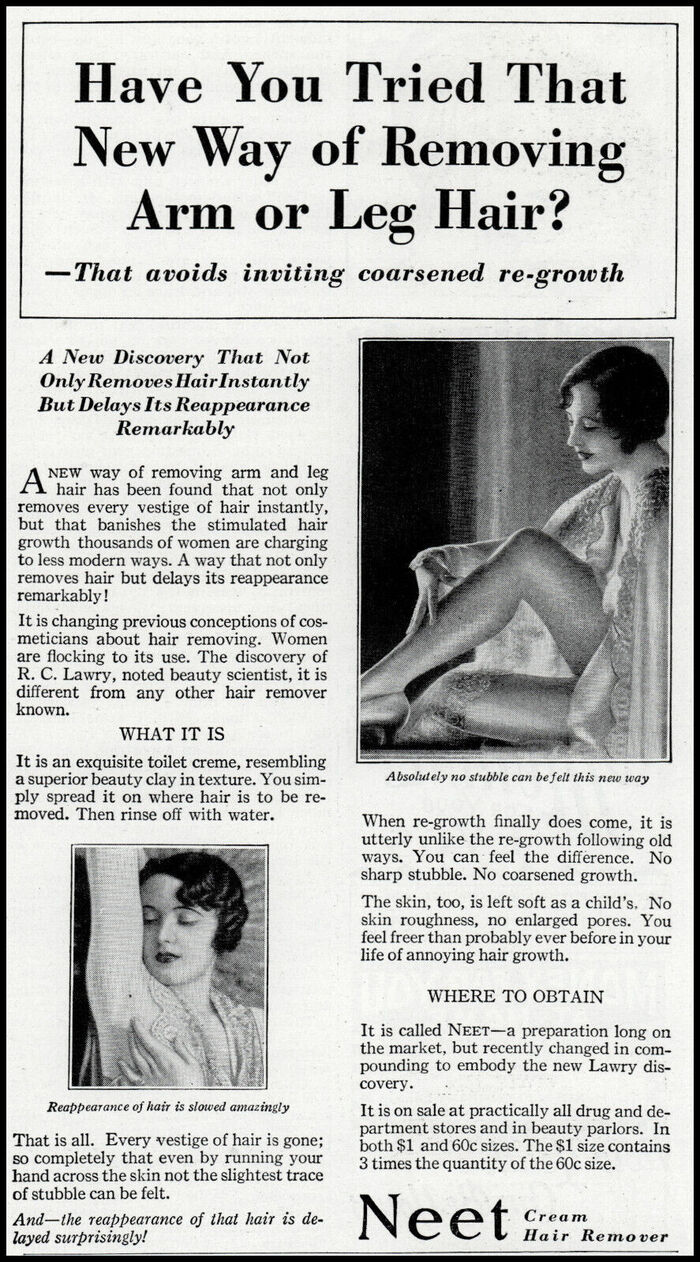

В 1915 году журнал Harper’s Bazaar опубликовал изображение женщины с поднятой рукой, и это поспособствовало моде на эпиляцию подмышек. В 1920-х заговорили о гладких ногах. По мере того, как одежда становилась все более открытой, зон удаления волос становилось больше.

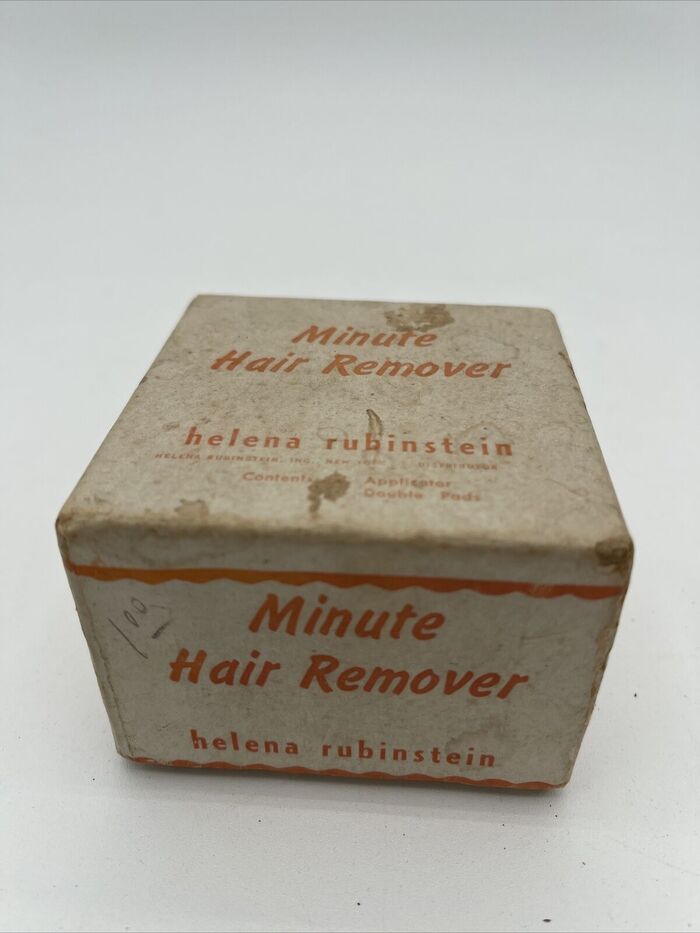

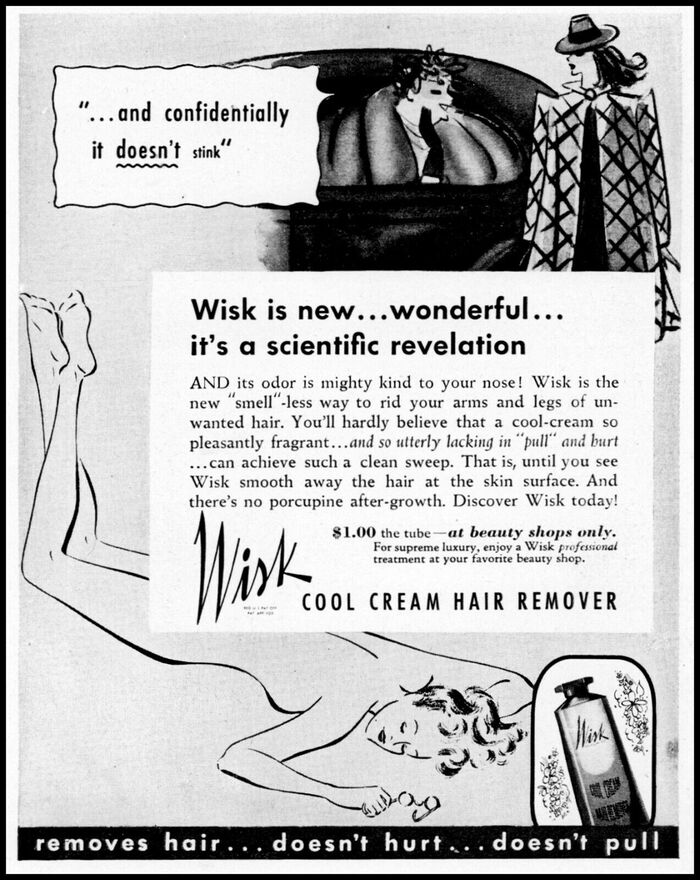

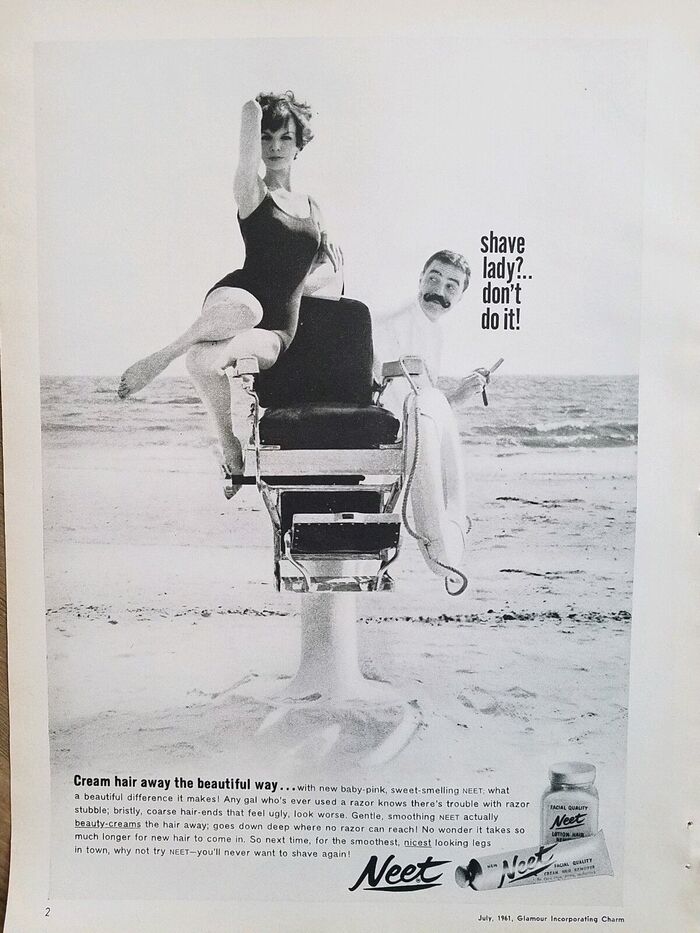

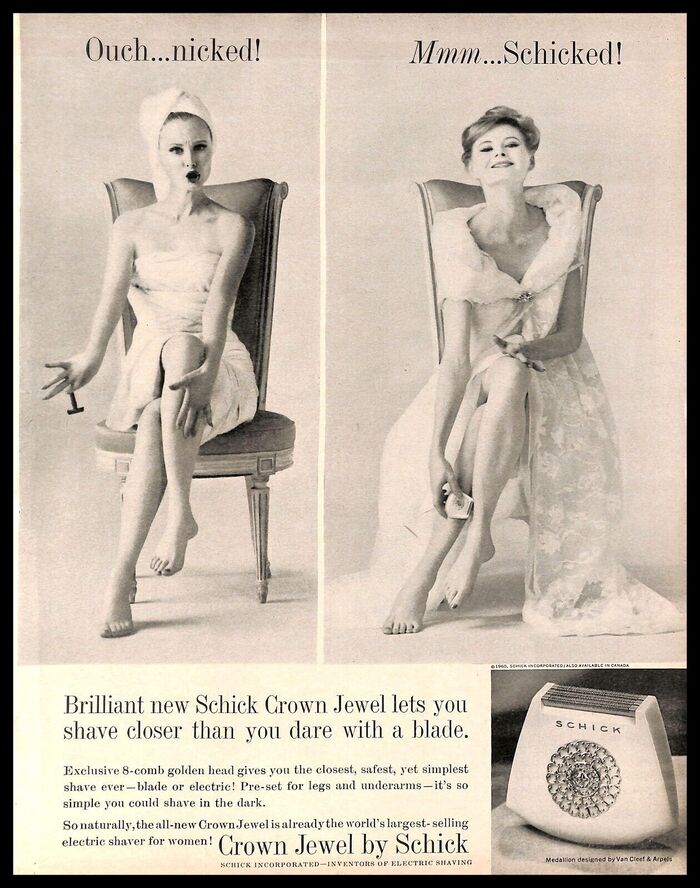

Еще немного рекламы прошлого

Часть информации взята тут

Винсент С. «Волосы. Иллюстрированная история»

Игнатьев А. А. «Пятьдесят лет в строю» (1941)

Федосюк Ю. А. «Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX века» (2006)