История Антисоветских Мифов. Миф про советских беспаспортных "рабов" колхозников

Со времен перестройки нам внушают, что в СССР существовало крепостное право, так как у колхозников не было паспортов до 1974 года. Что паспорта им умышленно не выдавали, чтобы привязать к своему колхозу, откуда они никуда не могли уехать и горбатились в своем колхозе за копейки. Приведу пример того, что пишут.

«Паспорта ввели в 1932 году только для жителей городов, рабочих поселков, совхозов и новостроек. Колхозникам паспорта не выдавали, а из колхоза было разрешено отлучаться лишь по однократной справке, выдаваемой председателем колхоза, с указанием цели и срока отлучки (но не более 30 суток). Колхозники были лишены паспортов, это обстоятельство сразу ставило их в положение прикрепленных к месту жительства, к своему колхозу. Уехать в город и жить там без паспорта они не могли: согласно п. 11 постановления о паспортах такие» беспаспортные «подвергаются штрафу до 100 рублей и» удалению распоряжением органов милиции «. Повторное нарушение влекло за собою уголовную ответственность. Введенная 1 июля 1934 года в УК РСФСР 1926 года статья 192 (а) предусматривала за это лишение свободы на срок до двух лет. Таким образом, для колхозника ограничение свободы места жительства стало абсолютным. Не имея паспорта, он не мог не только выбрать, где ему жить, но даже покинуть место, где его застигла паспортная система.» Беспаспортный «, он легко мог быть задержан где угодно, хоть в транспорте, увозящем его из села. Так что они были даже «более крепостными», чем при царизме «.» Вот и старались они всеми возможными способами из колхозов сбежать, Поступали учиться в институты, оставались в армии на сверхсрочную службу, после армии уезжали в город, девушки выходили замуж за городских и т. д. ".

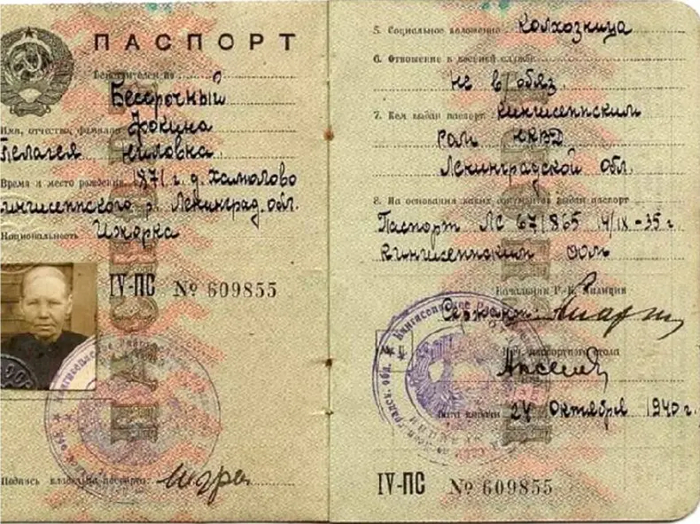

Да, есть такой факт - многие жители сельской местности получили паспорт только в 1974 году, когда вышло соответствующее Постановление Совета Министров СССР от 28. 08. 1974 за номером 677. Именно после принятия данного документа паспортизация стала обязательной и поголовной, вне зависимости от места проживания. Почему же до этого сельчанам паспорта не давали? Давайте разбираться подробно. И начнём мы издалека, а точнее - с 1923 года.

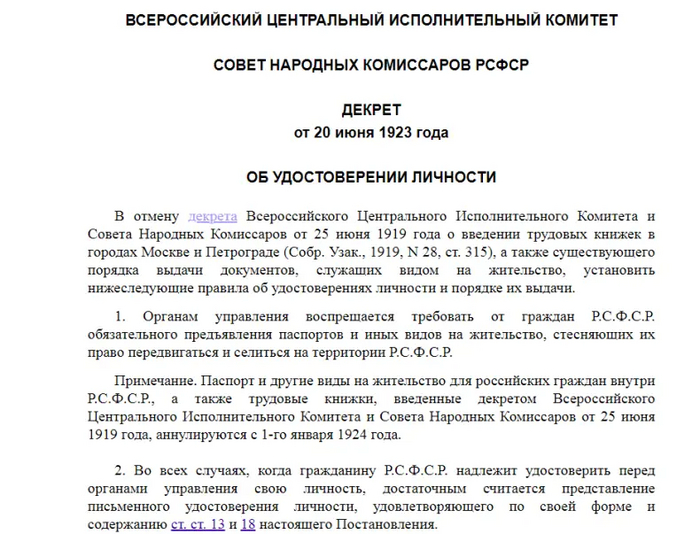

Именно тогда вышел ДЕКРЕТ ВЦИК, СНК РСФСР ОТ 20. 06. 1923 ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ЛИЧНОСТИ. Вы можете сами ознакомиться с текстом, а я вкратце скажу: в этом декрете нет ни слова о том, что для жителей сельской местности есть какие-то ограничения. Кроме того, декрет лишь даёт право получить удостоверение личности, а не обязывает это делать.

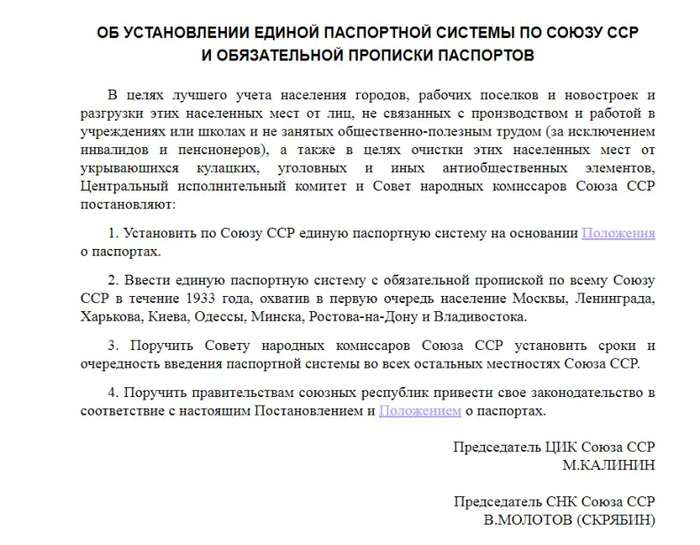

Следующий важный документ, касающийся паспортизации, был принят в 1932 году - Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 декабря 1932 года "Об установлении единой паспортной системы«. Данное постановление было принято» В целях лучшего учета населения городов, рабочих поселков и новостроек и разгрузки этих населенных мест от лиц, не связанных с производством и работой в учреждениях или школах и не занятых общественно-полезным трудом (за исключением инвалидов и пенсионеров), а также в целях очистки этих населенных мест от укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов «. Как видим, здесь чётко указано, в каких населённых пунктах паспорта обязательны (» население городов, рабочих поселков и новостроек") и зачем они вводятся, но нет никакого указания на запрет выдачи паспортов сельскому населению. Может быть, что-то есть в Положении о паспортах к данному постановлению?

Нет, и здесь никаких запретов, но есть важный пункт, как раз касающийся беспаспортных сельчан: «Гражданам, постоянно проживающим в населенных пунктах, где введена паспортная система, паспорта выдаются без подачи ими заявлений, а гражданам, прибывающим в эти населенные пункты из других местностей, - по их заявлениям». Т. е. если сельский житель, не имевший паспорта, приезжает жить и работать в город - он его обязан получить в местных органах милиции. Так, а если сельский житель приехал не насовсем, а просто в гости к родственникам? В этом случае ему паспорт не нужен - достаточно временного удостоверения личности, полученного в сельсовете.

А вот если нет ни паспорта с пропиской, ни временного удостоверения, тогда появляется наказание: 11. Лица, обязанные иметь паспорта и оказавшиеся без паспортов или временных удостоверений, подвергаются в административном порядке штрафу в размере до ста рублей. Граждане, прибывшие из других местностей без паспорта или временного удостоверения и не выбравшие в течение установленного инструкцией срока паспорта или временного удостоверения, подвергаются штрафу в размере до 100 рублей и удалению распоряжением органов милиции.

12. За проживание без прописки паспорта или временного удостоверения, а также за нарушение правил прописки виновные подвергаются в административном порядке штрафу в размере до 100 рублей, а при повторном нарушении правил прописки подлежат уголовной ответственности.

В 1937 году статья 6 вышеуказанного Положения о паспортах была дополнена - с этого момента для получения паспорта требовалась фотография. Возникает вопрос: почему паспорта были введены для городов, рабочих посёлков и новостроек, а деревни и сёла остались без внимания? Объясняется это просто: началась индустриализация, в города и новостройки хлынули десятки тысяч людей, но одновременно туда же хлынули и всевозможные криминальные или антисоветские элементы - в толпе было легче затеряться и тем, и другим, ведь люди съезжались из самых разных мест, никто друг друга не знал, и новые лица могли без проблем сливаться с массами трудящихся и творить свои противозаконные дела, включающие как обычное воровство, так и вредительство на производстве - накануне войны это было достаточно частым явлением. В деревнях и сёлах же уклад был другим - там, как правило, люди хорошо знали друг друга, поэтому каждое новое лицо было на виду. Здесь паспортный контроль не требовался.

Замечу что большевики когда пришли к власти вообще собирались отменить паспорта, но столкнулись с одной проблемой, а именно с криминалом, и для учета граждан в городах понадобились в итоге удостоверяющие личность документы, пресловутые паспорта. Кому паспорт в деревне показывать собрался, корове прежде чем её доить и на пастбище выгонять? Дражайшая моя госпожа КОРОВА, дайте я вас подою, а перед этим паспорт вам свой покажу, так что ли? Ну или свинье прежде чем её зарезать, нужно было паспорт предъявить? Или ты курей, гусей, уток кормить собрался и перед этой процедурой, паспорт достал из широких штанин и живности с гордостью продемонстрировал?

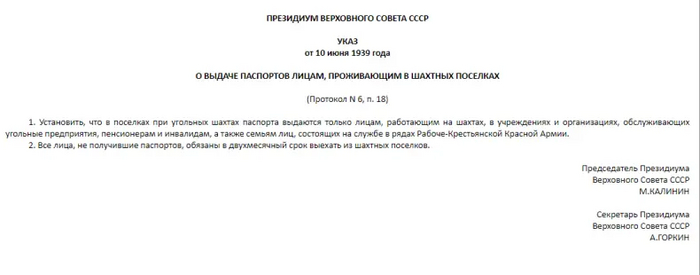

В дальнейшем выходили уточняющие постановления, как, например, ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 сентября 1934 г. N 2193 «О ПРОПИСКЕ ПАСПОРТОВ КОЛХОЗНИКОВ-ОТХОДНИКОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА РАБОТУ В ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЗ ДОГОВОРОВ С ХОЗОРГАНАМИ» - оно касалось колхозников, покидающих собственный колхоз в тех местностях, что уже были паспортизованы, или УКАЗ от 10 июня 1939 года «О ВЫДАЧЕ ПАСПОРТОВ ЛИЦАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В ШАХТНЫХ ПОСЕЛКАХ», вводящий контроль за населением в районах угольных шахт (теперь они приравнивались к режимным районам). В общем, как мы видим, крестьянам и без паспортов жилось вполне вольно - достаточно было справки от сельсовета или правления колхоза. Но, может быть, именно на этом уровне власти устанавливались ограничения? Логично предположить, что председатель колхоза вряд ли захочет отпускать в город хорошего работника. И, конечно, такие факты имели место быть. Как же отреагировала советская власть? Читаем Постановление СНК СССР от 16 марта 1930 г. "Об устранении препятствий к свободному отходу крестьян на отхожие промысла и сезонные работы".

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 1. Решительно воспретить местным органам власти и колхозным организациям каким бы то ни было образом препятствовать отходу крестьян, в том числе и колхозников, на отхожие промысла и сезонные работы (строительные работы, лесозаготовки, рыбные промысла и т. п.). 2. Окружные и районные исполнительные комитеты, под личной ответственностью их председателей, обязаны немедленно установить строгое наблюдение за проведением в жизнь настоящего постановления, привлекая его нарушителей к уголовной ответственности.

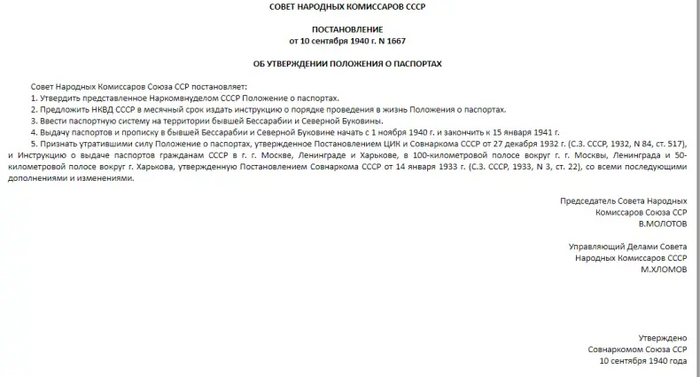

О как! Вплоть до уголовной ответственности. Как видим, советские власти строго следили, чтобы даже на местном уровне никаких преград у сельских жителей с переездом в города не было - рабочие руки были нужны городам, без них заводы и фабрики не могли ни построиться, ни начать выпускать продукцию. Наконец, совсем накануне войны, выходит новое ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 сентября 1940 г. N 1667 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПАСПОРТАХ» . Здесь уже война стоит у дверей, в связи с чем расширяется список регионов, подлежащих обязательной паспортизации: Все граждане Союза ССР в возрасте от 16 лет, постоянно проживающие в городах, рабочих поселках, районных центрах, населенных пунктах, где расположены МТС; во всех населенных пунктах Московской области; во всех населенных пунктах 100-километровой полосы вокруг г. Ленинграда и 50-километровой полосы вокруг г. Киева; во всех населенных пунктах в пределах установленных Правительством СССР запретных пограничных зон и пограничной полосе вдоль всей границы Союза ССР, а также работающие на новостройках, водном и железнодорожном транспорте и в совхозах, обязаны иметь паспорта. Также новое Положение касалось и паспортизации на территории бывшей Бессарабии и Северной Буковины. Никаких препон для колхозников и сельчан в этом Положении снова нет.

Еще один документ Положение о паспортах, 10 сентября 1940 г, приведу некоторые выдержки из документа.

Положение о паспортах

I. Организационные принципы паспортной системы.

1. Все граждане Союза ССР в возрасте от 16 лет, постоянно проживающие в городах, рабочих поселках, районных центрах, населенных пунктах, где расположены МТС; во всех населенных пунктах Московской области; во всех населенных пунктах 100-километровой полосы вокруг г. Ленинграда и 50-километровой полосы вокруг г. Киева; во всех населенных пунктах в пределах установленных правительством СССР запретных пограничных зон и пограничной полосы вдоль всей границы Союза ССР, а также работающие на новостройках, водном и железнодорожном транспорте и в совхозах, обязаны иметь паспорта.

2. В местностях, где введена паспортная система, без паспортов проживают:

а) военнослужащие, состоящие на действительной военной службе, по документам, выдаваемым им командованием частей;

б) не достигшие 16-летнего возраста вносятся в паспорта лиц, на иждивении которых они находятся;

в) лица, находящиеся на излечении в больницах, если они прибыли из местностей, где не введена паспортная система, а также дети, не достигшие 16-летнего возраста, состоящие на иждивении государства (в детских учреждениях), администрацией этих учреждений заносятся в специальную книгу, форма которой устанавливается Главным управлением PK Милиции;

г) колхозники и единоличники, временно работающие в период посевной или уборочной кампании в совхозах и МТС в пределах своего района.

3. Лицам, признанным в установленном законом порядке умалишенными, паспорта не выдаются.

4. В тех случаях, когда лица, проживающие в местностях, где не введена паспортная система, выбывают на жительство в другие местности Союза ССР, они обязаны получать паспорта в районных или городских отделах (отделениях) PK Милиции по месту своего прежнего жительства.

5. В местностях, где введена паспортная система, паспорт является единственным документом, удостоверяющим личность гражданина.

6. Паспорта изготовляются по единому образцу для всего Союза ССР.

Текст обложки паспорта печатается на языках всех союзных республик, а текст содержания паспорта на двух языках - русском и языке данной союзной или автономной республики. На этих двух языках производится и заполнение паспорта.

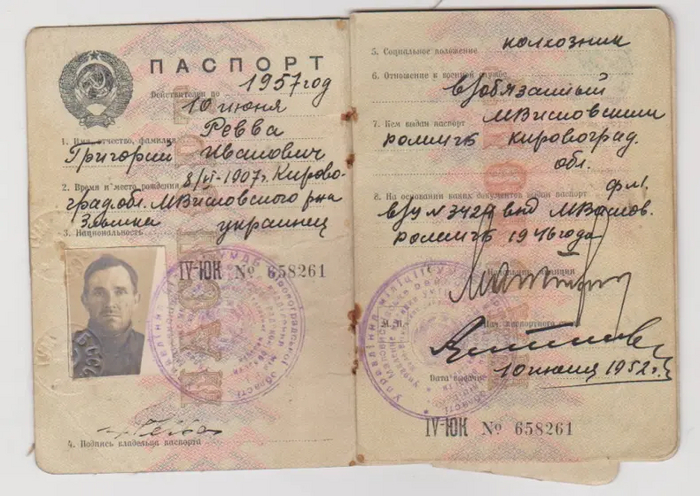

7. Паспорта устанавливаются трех видов: 1) бессрочные; 2) пятилетние и 3) временные удостоверения (на срок не свыше 3 месяцев).

В паспортах указывается:

а) фамилия, имя и отчество;

б) год, месяц, день и место рождения;

в) национальность;

г) социальное положение;

д) отношение к обязательной военной службе;

е) каким органом PK Милиции выдан паспорт;

ж) перечень документов, на основании которых выдан паспорт;

з) дети владельца паспорта, не достигшие 16-летнего возраста.

Примечание. При выдаче бессрочного и пятилетнего паспорта с граждан взимается 3 рубля, временного удостоверения - 1 рубль.

8. Паспорта и временные удостоверения выдаются:

Если прочитать документ внимательно, то опять видно, что никаких препон к получению паспортов лицам проживающим в сельской местности опять же никто не чинил.

Следующий важный документ датирован уже 1953 годом. Это Постановление Совета Министров СССР от 21 октября 1953 г. N 2666-1124. К сожалению, по каким-то причинам текста его нет в открытом доступе - попадаются только выдержки, касающиеся наказания за нарушение паспортного режима. Мы вернёмся к этой проблеме чуть позже.

А пока посмотрим еще на один документ, "Положение о паспортах" (утв. Постановлением Совмина СССР от 21. 10. 1953 N 2666-1124)"

1. Граждане СССР в возрасте от 16 лет и старше, проживающие в породах, районных центрах, поселках городского типа, а также на всей территории Литовской, Латвийской, Эстонской ССР, Московской области, в Всеволжском, Гатчинском, Кингисеппском, Красносельском, Ломоносовском, Мгинском, Парголовском, Приморском, Рощинском, Тосненском районах Ленинградской области, во всех населенных пунктах в пределах установленной запретной пограничной зоны и пограничной полосы, обязаны иметь паспорта.

2. В местностях, перечисленных в статье 1 настоящего Положения, проживают без паспортов:

а) военнослужащие - по документам, выдаваемым командованием частей;

б) лица, не достигшие 16-летнего возраста, проживающие отдельно от родителей или лиц, на иждивении которых они находятся, - по свидетельствам о рождении;

в) лица, находящиеся на лечении в лечебных заведениях или содержащиеся в домах для инвалидов, - по имеющимся у них документам или по документам, выдаваемым этими учреждениями и заведениями;

г) жители сельской местности, кроме проживающих в Литовской, Латвийской, Эстонской ССР, в Московской области, в десяти районах Ленинградской области, во всех населенных пунктах запретной пограничной зоны и пограничной полосы, привлекаемые временно на посевные, уборочные и другие работы, лесозаготовки и торфоразработки в пределах данной области, края, республики, не имеющей областного деления, - по справкам сельских Советов, выданным по месту постоянного жительства;

д) граждане и подданные иностранных государств и лица без гражданства - по видам на жительство, выдаваемым в соответствии с особыми Правилами.

3. Постоянные жители сельской местности, за исключением местностей, указанных в статье 1 настоящего Положения, проживают без паспортов.

При выезде в другие местности СССР за пределы данного района эти лица обязаны получать паспорта в органах милиции по месту жительства, исключение составляют лица, выезжающие сроком до 30 дней, а также выезжающие в санатории, дома отдыха, на совещания, съезды, сборы, в командировки и привлекаемые временно на посевные, уборочные и другие работы; в этих случаях они обязаны иметь соответствующие справки сельских Советов, удостоверяющие их личность и цель выезда.

4. Паспорта изготовляются по единому для всего СССР образцу:

для Азербайджанской, Армянской, Белорусской, Грузинской, Казахской, Киргизской, Латвийской, Литовской, Молдавской, Таджикской, Туркменской, Узбекской, Украинской, Карело-Финской, Эстонской ССР, для Башкирской, Бурят-Монгольской, Кабардинской, Коми, Дагестанской, Марийской, Северо-Осетинской, Татарской, Удмуртской, Чувашской, Якутской АССР и Тувинской автономной области - на русском языке и соответственно на языке данной союзной (автономной) республики, области;

для Мордовской, Абхазской, Кара-Калпакской АССР и для Юго-Осетинской автономной области - на трех языках: русском и соответственно мордовском эрзя и мордовском мокша, грузинском и абхазском, узбекском и кара-калпакском, грузинском и юго-осетинском;

для краев и областей РСФСР (включая автономные области, кроме Тувинской автономной области) - только на русском языке.

На этих же языках соответственно производится запись сведений о владельце паспорта.

Опять нет никаких ограничений на получения паспортов лицам проживающим в сельской местности, ну что тут поделаешь, правда упоминаются справки из сельсовета, которые о ужас, тоже являлись документом удостоверяющим личность.

В 1959 году выходит ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 декабря 1959 г. N 1347 "О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПАСПОРТАХ". Пункты с 1 по 4 числятся засекреченными, а в пункте 5 регулируются условия прописки - в стране начинается массовое строительство жилья и особо предприимчивые граждане начинают использовать лазейки в законодательстве с целью улучшения своих жилищных условий пораньше других и повыгодней. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 мая 1962 г. N 428 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПАСПОРТАХ" касается небольших изменений в разделе IV. Ответственность за нарушение Положения о паспортах. Ни слова о сельских беспаспортных жителях.

Следом идёт ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 июля 1962 г. N 778 «О ДОПОЛНЕНИИ СТАТЬИ 40 ПОЛОЖЕНИЯ О ПАСПОРТАХ» - касается запрета на прописку в некоторых городах СССР для граждан, вышедших из заключения.

А суть документа ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 мая 1963 г. N 497 "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ УКРЕПЛЕНИЯ ПАСПОРТНОГО РЕЖИМА В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" понятна из самого названия. Далее уже идёт Постановление Совета Министров СССР от 28. 08. 1974 № 677, согласно которому паспорта стали обязаны иметь все граждане вне зависимости от места проживания.

Итак, что мы видим? Мы видим, что никаких преград в перемещении по стране для сельских жителей, не имеющих паспортов, не было, а все наказания касались исключительно случаев нарушения паспортного режима. Правда, остаётся один невыясненный момент о Постановлении от 1953 года. Может быть, там было нечто, мешающее сельчанам покидать колхозы и переезжать в город?

На мой взгляд, можно с достаточной долей уверенности сказать, что таких ограничений не было - просто следуя из реальной ситуации с миграцией населения. В период с 1953 по 1974 год число сельского населения в СССР уменьшилось со 107, 8 млн до 101, 3 млн, за тот же период городское население выросло с 80, 2 млн до 149, 6 млн - почти в два раза!

При этом в среднем одна сельская женщина имела трёх детей, а городская - двух: Таким образом, городское население прирастало именно за счёт сельского, при этом никакая паспортная система не помешала десяткам миллионов сельчан стать горожанами.

То же самое происходило и в период с 1932 по 1940 годы: городское население росло, а сельское - сокращалось. И это объясняется просто: индустриализация требовала много рабочих рук, а взять их можно было только на селе - других источников просто не существовало. И именно поэтому массовая коллективизация, которая позволяла освободить эти самые руки, повысив эффективность сельского хозяйства, была жизненно необходима стране. И, логически завершая всё мини-исследование, можно констатировать, что никаких преград для сельского населения в плане его перемещения в города не было - наоборот, это была задача, которую советская власть и решала, причём - весьма успешно.

Если вам понравилась статья, то ставьте лайк, да и на канал подписываться не забывайте, вас может быть и ожидает еще много чего интересного.