О крестах на грудь

UPD:

По вопросу случаев массового награждения в СССР весьма толковое дополнение поступило от коллеги COL15. Его примеры лишний раз подчёркивают уникальность этого явления на уровне выше роты.

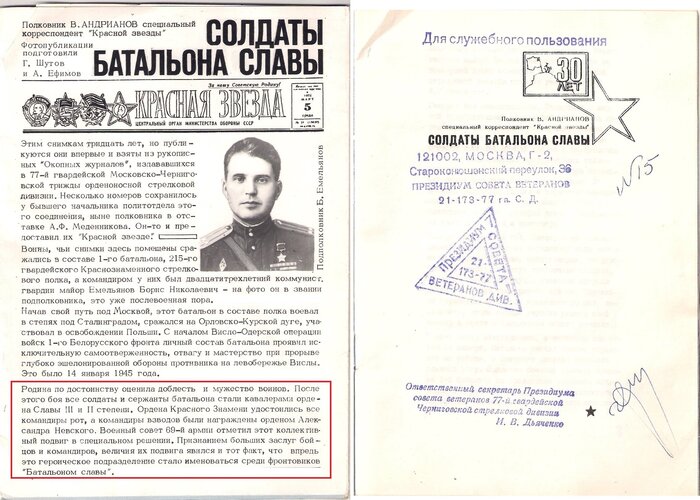

Примеров, когда весь личный состав какого-то подразделения поголовно награждается за конкретное дело орденами (не медалями-знаками и не за операцию или кампанию) в истории можно пересчитать по пальцам. В советское время наиболее близкий пример - «Батальон Славы» (1-й батальон 215-го полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии. Ещё в нулевых преемницей дивизии считалась 77-я отдельная гвардейская Московско-Черниговская ордена Ленина, Краснознамённая, ордена Суворова бригада морской пехоты, но она была расформирована на Каспии в 2009. Очень вовремя, как оказалось...). Но в батальоне Емельянова хоть и все поголовно орденоносцы, архивные наградные документы не показывают, что бойцы и командиры получили свои награды именно за один конкретный бой. Неподтверждается именно единовременное массовое награждение «Славой», но боевой путь и дивизии, и полка, и батальона - крайне достойный (особенно для дивизии народного ополчения-то).

Написано весьма осторожно. Прямо указано на неофициальный характер названия. О единовременном награждении, собственно, нигде и не говорится, но легенда, с лёгкой руки журналистов и некритичных энтузиастов, гуляет.

В то же время, с некоторыми важными нюансами, в Российской Империи подобных случаев было как минимум два: награждение гвардейских частей по итогам дела при Кульме (1813) и награждение полков Гвардейского отряда по взятии Варшавы (1831). Что любопытно, между этими двумя случаями просматривается вполне конкретная взаимосвязь, хоть и обстоятельства, и награды весьма различны.

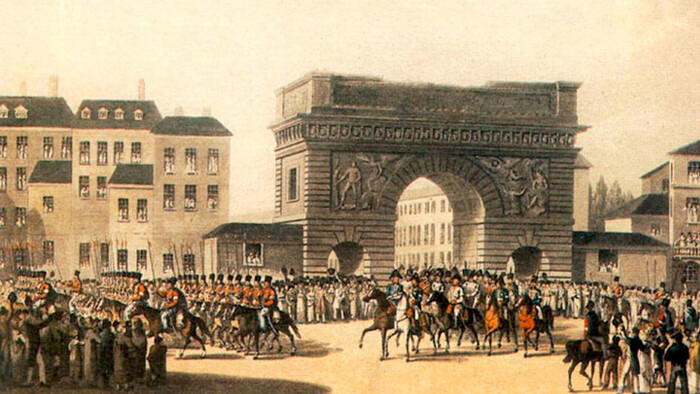

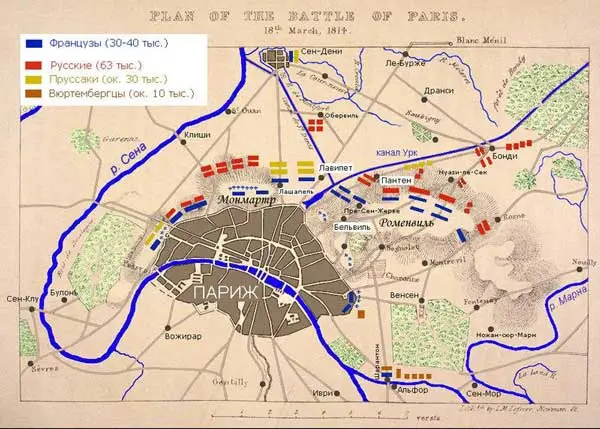

Полки 2-го и, частично, 1-го пехотного корпуса под командованием принца Евгения Вюртембергского (кстати, очень недооценённый генерал, нелюбимый кузен Александра I), 1-я Гвардейская дивизия (полки Преображенский, Семеновский, Измайловский, Егерский и Гвардейский экипаж, а также Кирасирский Ее Величества, Лейб-гусарский и Татарский уланский полки) под командованием А.П. Ермолова, под общим руководством генерал-лейтенанта графа И.И. Остермана-Толстого в кровопролитнейшем сражении 17-го августа (29-го августа по новому стилю) 1813 года обеспечили выход отступающей после поражения под Дрезденом Богемской союзной армии из фактического окружения. Ещё одно поражение означало бы развал шестой антифранцузской коалиции (как минимум выход из неё Австрии), но Русские полки не дали тридцатипятитысячному корпусу дивизионного генерала Жозефа Доминика Рене Вандама перехватить последнюю оставшуюся свободной дорогу через Рудные горы и продержались до подхода Главной армии.

Сражение было столь яростным, что в строю, например, Измайловского полка осталось всего три офицера, было выбито из строя 551 человек из 790. В истории полка особо отмечено, что лейб-гусары потеряли больше половины лошадей, присоединялись к цепям егерей и дрались в пехотном каре семёновцев (это гусары-то!). К вечеру 17 августа у русских уже не оставалось резервов, кроме двух рот преображенцев. Сам Остерман-Толстой был ранен ядром в руку, которую ему тут же на месте ампутировали. Под принявшим командование Ермоловым трижды убивало лошадей. Из пяти адъютантов двое убиты, двое ранены… Но уже подходила армия. Первыми подошли и сразу были брошены в бой полки л.-гв. Драгунский и л.-гв. Уланский, затем 1-я и 2-я Кирасирские дивизии, 1-я Гренадерская дивизия из корпуса генерала Н.Н.Раевского. К утру собралось до сорока тысяч русско-австрийских войск, а в тыл Вандаму был послан корпус прусских войск генерала Клейста. Корпус Вандама сам попал в окружение. Пытаясь пробиться французы потеряли ещё около четырёх тысяч к восьми тысячам потерь первого дня, но организованно вырваться удалось только колонне кавалерии, ещё часть войск была рассеяна. Итог: сдались Вандам, четыре генерала и около 12000 солдат и офицеров; взято два орла, три знамени, 84 орудия и весь обоз. Наполеон, упустив союзную армию, под фланговыми ударами, начал отводить свои войска из центральной Германии к Лейпцигу.

Коцебу Александр Евстафьевич. Сражение при Кульме. Холст, масло, 1843. Очень хорошо передана форма. Момент прибытия гонца от Барклая с приказом "Держаться до последней возможности". Ермолов, в принципе, другого и не предполагал.

В реляции по итогам сражения Ермолов писал:

«...Не представляю особенно о подвигах отличившихся господ штаб- и оберофицеров. Из числа их надобно представить списки всех вообще. Не представляю о нижних чинах; надобно исчислить ряды храбрых полков…»

Русский, австрийский и прусский монархи оценили жертвенность русской гвардии. Св. Георгий 1-й - Барклаю де Толли, 2-й - Остерману-Толстому, св. Александр Невский — Ермолову. Многие офицеры и гвардии, и армии получили младшие степени св. Георгия, другие ордена и чины. Все получившие ранения офицеры — св. Анну «приличствующей степени». Знаки отличия Военного ордена щедро вручены рядовым и унтер-офицерам, проведено производство унтер-офицеров и юнкеров в первые офицерские чины. Георгиевские знамёна, Георгиевские трубы, Серебряные трубы вручены полкам.

Скупой обычно на награды Франц I пожаловал Барклаю де Толли и Остерману-Толстому командорские кресты Военного ордена Марии-Терезии. Младшие степени этого ордена, а также другие награды получили еще несколько генералов и офицеров. Особо были пожалованы награды и для наиболее отличившихся нижних чинов (9 золотых и 18 серебряных медалей на ленте «За храбрость»).

Очень многие русские генералы и офицеры были награждены различными прусскими орденами (Владимир Барташевич нашёл точную опись присланных наград и выданных рескриптов: за Кульм и переход в Богемию всего выдано 668 прусских наград, в том числе 4 ордена Красного орла первой степени, 39 – второй степени, 11 – третьей степени, 594 ордена Pour le Mérite), а для награждения наиболее отличившихся нижних чинов дано было свыше 120 золотых и серебряных медалей.

Более того, Фридрих-Вильгельм III принял решение наградить особым знаком поголовно всех русских гвардейцев участвовавших в первом и втором дне сражения – от генералитета до рядовых солдат. Таковым знаком станет особо утверждённый по образцу прусского Железного креста т.н. «Кульмский крест» (официально: «Знак отличия Железного креста»). По разным обстоятельствам награды будут вручены гвардейцам только 25 апреля 1816 года, при этом прислано было 443 серебряных «офицерских» и 11200 жестяных эмалированных «солдатских» знаков, из которых будут выданы серебряные все, а жестяных — 7131. Оставшиеся, в дальнейшем, будут разосланы по поимённым спискам и около тысячи «бесхозных» возвращено прусскому посланнику (кто-то умер, кто-то «проштрафился», кого-то не смогли найти).

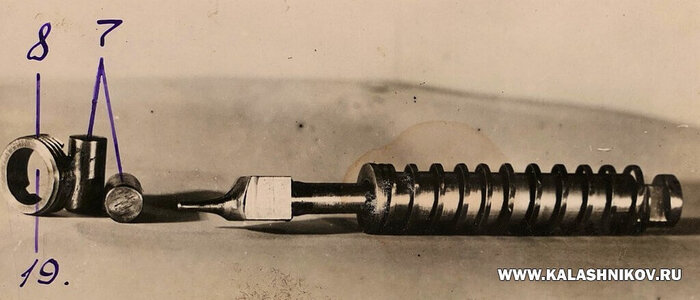

Строго говоря, Знак отличия Железного креста (как и наш Знак отличия Военного ордена) орденом не являлся, но был наградой высокоценимой и его с гордостью носили как русские генералы, так и рядовые гвардейцы. По легенде первые "кресты" вообще были сделаны кустарным способом из французских кирас и, что примечательно, в "галлерее портретов русских генералов" хватает нестандартных "Кульмских крестов", отличных от присланных образцов... Видно именно тот, старый, часто был ближе и роднее.

Без малого через 20 лет, в 1830 году, возмутится Царство Польское, полученное в части бывшего Герцогства Варшавского Россией, как раз по итогу наполеоновских войн… Несмотря на то, что выступления вроде бы ждали, произошло оно традиционно неожиданно и первыми под удар попадут войска Гвардейского отряда, расквартированные в Варшаве. Не смотря на то, что по сравнению с 1794 годом из воинских частей на первом этапе однозначно восстание поддержала только варшавская школа подпрапорщиков, а остальные польские воинские части заперлись в казармах и придерживались нейтралитета, нерешительная позиция Наместника и главнокомандующего Польской армией Константина Павловича, недоверие к войскам Литовского корпуса (который изначально посчитали неблагонадёжным), привели к долгому и сложному отходу русских отрядов в пределы России. Достаточно сказать, что батальон польских егерей, вышедший из Варшавы с русскими войсками, Константин Павлович сам отпустил в расположение полагая, что им «мучительно будет сражаться против единоверцев и соплеменников».

После смерти Константина Павловича и смерти принявшего после него командование «горячего», но так же чрезмерно осторожного генерал-фельдмаршала И.И. Дибича-Забайкальского, усмирение Польши приобретает активный характер и к 25 августа 1831 года русские войска уже вновь стоят под Варшавой. В последующем штурме Варшавы активное участие принимают части былого Варшавского Гвардейского отряда в составе л.-гв. Гродненского гусарского, л.-гв. Литовского уланского, л.-гв. Конно-егерского полков и Гвардейской конной батареи.

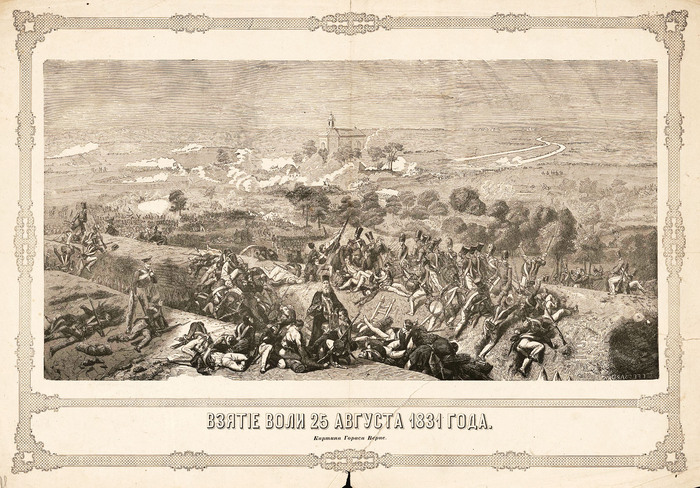

Взятие форта Воли 25 августа 1831 года. Гравюра на дереве. Неизвестный гравер (с оригинала работы Ораса Верне.

По итогам штурма все гвардейцы перечисленных полков, кроме общеармейской медали "За взятие приступом Варшавы 25 и 26 авг.", получат «Польский Знак отличия за военное достоинство «Virtuti Militari»: серебряный крест 5-го класса нижним чинам, золотой 4-го обер- и штаб-офицерам и рыцарский 3-й некоторым штаб-офицерам. Л.-гв. Гроденский гусарский полк так же (вцелом за компанию) получит права «старой гвардии», что сделает его самым «молодым» из старых гвардейцев (полк сформирован только в 1824).

Как и «Кульмский крест», «Virtuti Militari» не был включён в официальную наградную систему Российской Империи (в отличии, например от Белого Орла и св. Станислава) и рассматривался (даже в высшей его степени) наравне с медалями Империи, т.е. выполнял функции почётного знака, хотя по статуту был полноценным орденом. Напомню, что пожалование любой степенью любого ордена Российской Империи автоматически давало права личного дворянства (а, иногда и потомственного, хоть правила тут со временем и ужесточали). С «Виртути» тут, скорее, сказалась история учреждения ордена и некоторые особенности награждения им.

Например в 1885г. делегация л.-гв. Гродненского гусарского полка принимала участие в похоронах одного из старейших Гроденцев - генерал-адъютанта кн. Радзивила. Будучи поручиком, Лев Людвигович Радзивил был награждён, в том числе и «Virtuti Militari» за усмирение Варшавы. В Несвиже делегацию очень тепло встретил брат покойного, генерал-адьютант уже прусской службы Антон Людвигович Радзивил, сам кавалер ордена, но получивший его от Сейма за участие в событиях польского восстания с другой стороны баррикад...

Т.е. надо констатировать, что российская наградная система в любом случае сохраняла свой сословный характер, где награждение низшего чина орденом просто не предусматривалось. Если же в этих целях и использовались иностранные ордена, то их статус определялся на уровне памятного почётного знака и, в любом случае, ниже Знака отличия Воинского ордена, который единственный давал обладателю некоторые права и привелегии (например, защиту от телесных наказаний, что в те времена было весьма актуально). Так же надо отметить, что ни при награждении "Кульмским крестом", ни при награждении "Виртути" именных рескриптов не выдавалось (что невозможно представить в случае любого другого ордена) хотя записи в формулярах делались.

Но... "В отличии от вас, салаг, я там был, я там дрался, я там выжил. И мне, чёрт возьми, этого достаточно!"

По вопросу рекомендую:

1) Любые полковые истории упомянутых полков. Выложены на "Руниверсе" в разделе "военная история". Полноформатные копии. Вот просто берите и читайте! Кроме информации там есть просто шедевры издательского дела.

2) Исчерпывающая статья В.В. Бартошевича "Из истории Кульмского креста". Богатая фактология и справочный материал прилагаются.

3) О ситуации в Царстве польском в период первого восстания и несколько позднее. Записки Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурой не пропущенные. - Брюссель : Русская тип. князя Петра Владимировича Долгорукова, 1863. Охватывают заключительный период карьеры Дениса Васильевича, не так известны, как его "Военные записки". Особенно ценен его взгляд на личности Константина, Дибича, Пацкевича, их политику в регионе.

4) Награды Российской Империи. Каталог-справочник. Спб. 2009. Уже на тот момент каталог выдержал пять редакций.

5) Лозовский Е.В. Статьи посвящённые наградной системе России. Рассматривает как общие принципы, так и часности.

6) Рихтер В.Г. Собрание трудов по русской военной фалеристике. Париж, 1979. Но с ним аккуратно надо.

7) С. Р. Серков. Ордена Белого Орла, «Виртути милитари», Святого Иоанна Иерусалимского // ВИЖ, - 1990. - № 7.