В начале осени 1931 г. в селе Терновка, Республики Немцев Поволжья, группа колхозников, обустраивая яму под силос, наткнулась на захоронение. В нём находились человеческие останки и ряд предметов, погребённые вместе с усопшим: берестяная коробочка, медная чернильница и остриё для письма. Рабочие не стали скрывать информацию о находке и вскоре на месте уже действовала группа историков из Энгельса, на тот момент - столицы Республики Немцев Поволжья. Колхозники перезахоронили найденные в яме останки подальше, чтобы не переносить силосную яму. От скелета сохранились фрагменты не более 5 см, в сущности - "костяная труха". Тем не менее, всё это было зафиксировано, а вдобавок к изначально переданным предметам удалось отыскать черепки посуды, монеты, фрагменты ножа, пряжку и наконечник стрелы.

Рукопись была передана в республиканский музей города Покровска (с 1931 года — город Энгельс), откуда она была переслана в Государственный Эрмитаж.

Впоследствии археологическое обследование этой местности позволило обнаружить там остатки золотоордынского поселения. Также было установлено, что рукопись была извлечена из погребения, датируемого XIV—XV столетием.Учёные сходятся на том, что это было захоронение небогатого человека, возможно, связанного с канцелярской деятельностью.

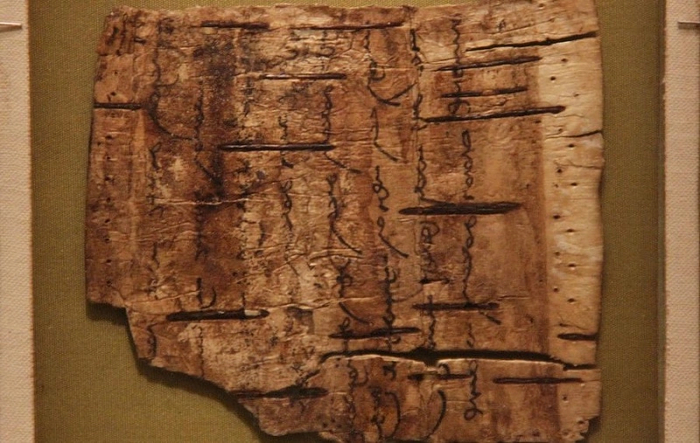

После того, как рукопись попала в Эрмитаж, она была очищена от земли, были расправлены покоробившиеся и слипшиеся листки. Рукопись была упакована в целлулоид. Фотографии рукописи были переданы специалистам для определения языка, на котором она написана. На основании того, что рукопись была писана уйгурским шрифтом, она была определена сотрудниками Государственного Эрмитажа как уйгурская. Однако, видевшие рукопись тюркологи смогли обнаружить уйгурские слова лишь на некоторых фрагментах, значительная же часть рукописи, и притом наиболее сохранившаяся, была ими признана не уйгурской. После обработки текста было установлено, что значительная её часть содержит монгольский текст.

Ачиту эжэн-э симурхажу курбэсу

Аргахун дора унаба кэмэжу

Арийажу курчу йагу кэбтэгдэку

Находка эта представляет большой интерес, так как рукопись принадлежит к наиболее ранним памятникам монгольской письменности и, к тому же, она была обнаружена в Поволжье, то есть на территории Золотой Орды, являясь тем самым первой находкой подобного рода. Рукопись вызывает ряд споров, основной из которых - предназначение стихов. Изначально считалось, что это стихотворение о матери провожающей сына на службу. Однако сейчас есть довольно убедительные версии, что оно больше похоже на "заклинание" о переходе человека в загробную жизнь и является записью древнего фольклорного произведения, возможно, древнейшего из записанных в монгольской литературе.

В квадратных скобках - восстановленный текст (восстанавливался он исходя из особенностей монгольского стихосложения, можете заметить, что фрагменты отчасти цикличны), соответственно, точки - фрагменты, не подлежащие восстановлению. На странице о бересте монгольской википедии можно найти текст целиком, если вдруг кто-то знает монгольский и уйгурский языки.

"Когда ты с решимостью достигнешь [[благодетельного]] властителя,

на том основании, что упал под перекладиной

[К благодетельному] прекрасному властителю

………… будешь ты взято дитя моё!"

[["Человеком]] [взято] ты [будешь, дитя] моё!

Когда ты с решимостью достигнешь заботливого властителя,

Зачем глядеть и смотреть,

"Когда ты в надежде прибудешь к ………,

зачем огорчаться под дверью?

К заклятому человеку [отправишься] ты [дитя моё]!"

["Когда ты достигнешь …………]

[…………] и прекрасного [властителя],

[зачем] огорчаться [под ………]?

К рабам отправишься ты в расстройстве, дитя моё!

О, ……… и прекрасный ястреб!

Когда ты достигнешь вплотную,

на том основании, что упал под остриём?"

"На службу, будучи разыскиваемо, будешь ты взято, дитя моё,

судьбою данным прекрасным властителем!"

Золотой соловушко, дитя её,

приступил к пению ответной песни

матери своей, милой матушке.

"Мать, милая матушка моя!

сказал "Встретимся!" и отправился.

О, мать моя, милая матушка!

Трава лужайки стала сочнеть,

близкие друзья стали отправляться.

Да отправлюсь я на свою приветливую родину!

"Увечьям и страданьям не подвергайся!

Отправляйся, взлети дитя моё!

сделаю сплошь золотыми!", сказала она.

"С [напастями] и злыми духами не встречайся, дитя моё!

Волосы на твоей [голове я сделаю] рассыпным золотом!", сказала она.

Сделаю ……… и золотым с корзину (?)!"

матери своей, милой матушке

"Горные травы начинают становиться лужайкой,

братья начинают отправляться.

Отправляюсь я на свою родину, где проживаю, чтобы быть там!"