Лига египтологов

Найдены «ученические тетради» древних египтян

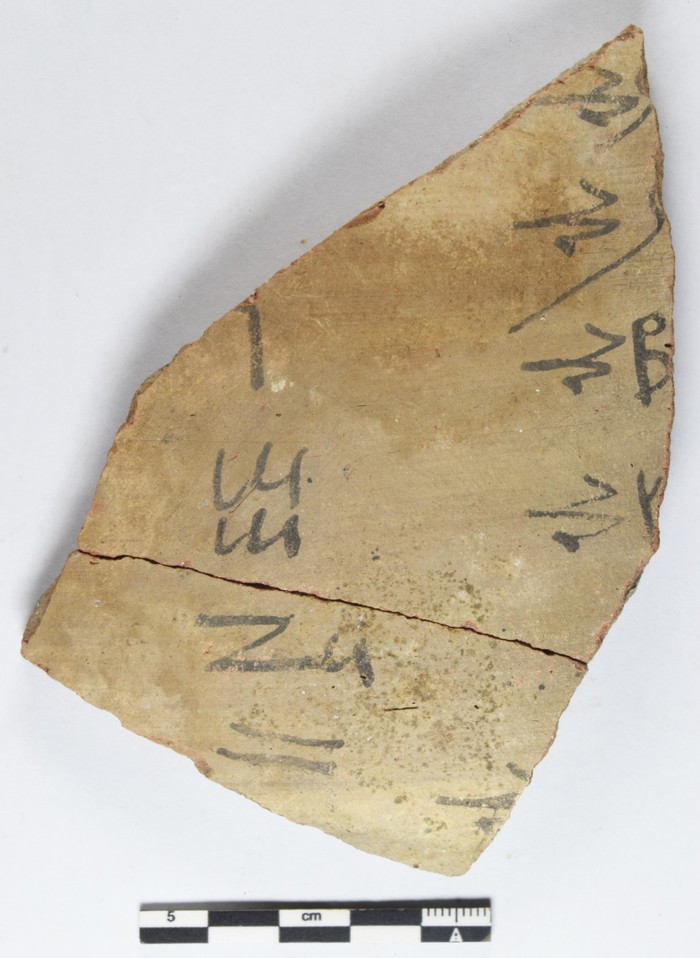

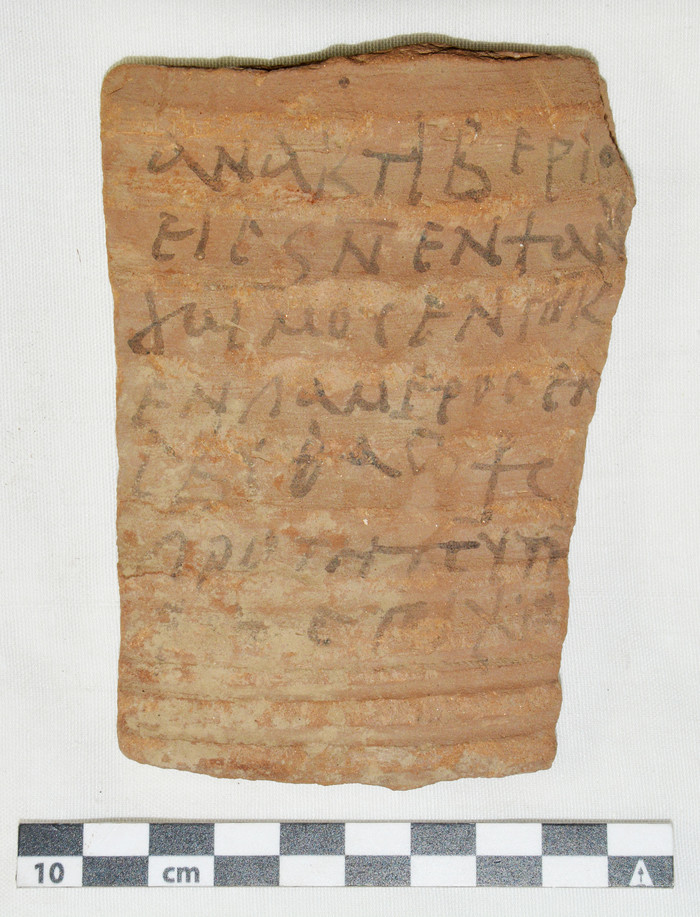

Археологи обнаружили в Египте более 18 тысяч остраконов. Битая глиняная посуда в древности была дешевым и доступным материалом для письма. Надписи на них наносили чернилами или острыми предметами.

Находка сделана при раскопках в древнем городе Атрибис, расположенном в дельте Нила. Известно, что начиная с ранней эпохи Птолемеев и вплоть до конца IV века нашей эры в Атрибисе была хорошо развита гончарная промышленность. Так что материал для остраконов был повсюду.

Надписи на большинстве обнаруженных остраконов сделаны демотическим письмом, применявшемся на поздних стадиях развития египетского языка, в период между VII веком до нашей эры и V веком нашей эры. Также были найдены остраконы с греческими надписями, а несколько были сделаны на коптском и арабском языках. Были найдены остраконы и вовсе без надписей. На них были изображены животные, люди, боги и геометрические фигуры.

Поскольку остраконы обычно могут много рассказать о быте древних египтян, археологов особенно интересовало содержание надписей. На черепках сохранились имена, списки продуктов и различных предметов повседневного обихода. Некоторые из остраконов могли быть частью учебного процесса. На них сохранились названия месяцев, числа, арифметические задачи и грамматические упражнения.

По словам исследователей, это одна из крупнейших находок остраконов в Египте. Сравниться с ней может разве что находка в Дейр-эль-Медине — поселении ремесленников, которые работали над созданием храмов Долины царей.

Использованы материалы The History Blog: http://www.thehistoryblog.com/archives/63275

Вокруг Света -https://www.vokrugsveta.ru/articles/naideny-uchenicheskie-te...

Костлявое но вкусное

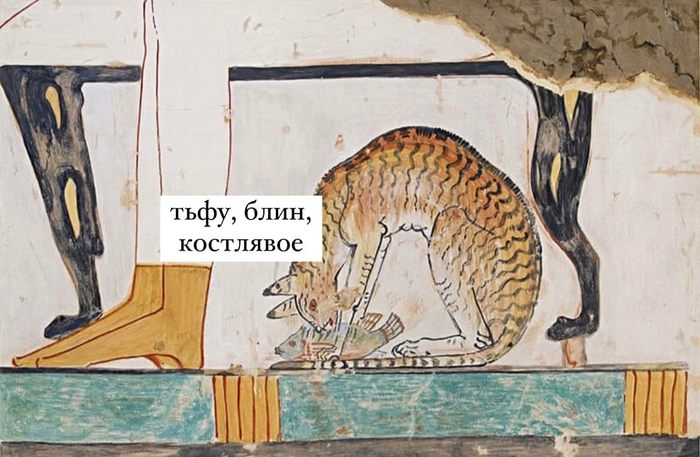

Как следует из этого прекрасно сохранившегося настенного рисунка, котики предпочитали рыбов ещё задолго до того, как это стало мейнстримом. Перед нами часть росписи гробницы Нахта в Фивах на юге Египта; период Нового царства.

Давайте по порядку: в древнем Египте был город Фивы, которому уже больше 5000 лет.Там был целый «город мертвых» — комплекс гробниц разного калибра. Все ведь знают, насколько важна была загробная жизнь для нации, построившей пирамиды. В Фивах жил, работал и помер жрец и астроном по имени Нахт. Именно в гробнице этого деятеля и находится изображение котика с рыбкой.

Когда всё это было? В истории Древнего Египта есть несколько царств и переходных периодов между ними. Нахт жил и работал во времена так называемого Нового царства примерно 3400 лет назад. Не очень-то оно и новое, — скажете вы. Что ж, по современным вычислениям самое первое Раннее царство началось ещё за 1600 лет до Нахта. Трудно представить, ведь от нас до падения Рима примерно столько же!

Так вот, Новое царство — Древний Египет на пике величия. Огромная империя, подчинившая Палестину и Сирию. Пирамиды, Аменхотепы, Тутмосы, Тутанхамон и Рамсес в конце концов. Могли себе позволить строить шикарные трёхкомнатные усыпальницы.

Вернёмся к котику. Если посмотреть на картину целиком, то это — сбор урожая. Люди несут всяческие плоды своего труда усопшему и его жене. У их ног и сидит кот. Домашнего любимца, как видите, тоже не обделили. А котик-то не простой: ученые считают, что это одомашненный или прирученный степной кот. Кроме внешнего сходства в пользу этой версии говорит и то, что степных котов впервые приручили задолго даже до пирамид — около 10 тысяч лет назад.

Чай

1. Существует около 3000 различных сортов чая.

Вкус чая несомненно зависит от того, в каком регионе его выращивают, а также от типа чайного куста. Некоторые виды чая состоят из разных сортов, смешанных вместе – такие виды чая называют «бленд» или «купаж».

10 необычных и интересных фактов о чае

2. Мятный чай на самом деле не чай, а травяной напиток.

Все чаи, которые классифицируются как чай, должны происходить из листьев растения Camellia sinensis. Некоторые ошибочно называют «чаем» любой напиток, который нужно заваривать в горячей воде, хотя не все из них в составе имеют чайные листья. Напитки, содержащие в составе травы (например, мята или чабрец), фрукты, ягоды, цветы и так далее, представляют собой травяной напиток. В ассортименте бренда Ahmad Tea есть как купажи зеленого чая с добавлением листьев мелиссы и мяты , так и натуральных травяных блендов с использованием только листьев мяты и мелиссы.

3. В чае больше кофеина, чем в кофе.

Это правда, однако все не так просто. Чтобы приготовить чашку кофе вы используете больше кофейных зерен (в граммах). Однако для получения насыщенного ароматного чая вы используете меньше чайных листьев (из расчета грамм на чашку чая). Чашка чая содержит в среднем в 3-4 раза меньше кофеина, чем аналогичная чашка кофе.

Чтобы сократить потребление кофеина и не отказываться от чашки любимого чая даже перед сном, рекомендуем попробовать Evening Tea Decaffeinated. Черный чай с легким ароматом кофеина изготовлен по специальной технологии и не содержит кофеина в своем составе.

4. Практика добавления молока в первую очередь связана не только со вкусом.

Некачественные фарфоровые чашки могут треснуть, когда в них сразу наливают горячий чай. Если вначале налить в чашку молоко, то горячий чай уже не будет обжигать тонкие стенки фарфора, а значит не произойдет резкого перепада температуры, которое может навредить этому хрупкому материалу.

В настоящее время давно существуют технологии производства более тонкого и прочного фарфора, чем это было много веков назад. Поэтому очередность добавления молока уже не так важна, как раньше. Добавление молока стало особым способом показать, что на столе стоит самый качественный фарфор.

5. Чай был настолько ценен в 18 веке, что хранился в запертом сундуке.

Удивительный факт, однако он имеет подтверждение. В Лондоне, в музее Виктории и Альберта есть пример такого сундука. Чай, завезенный в Европу в конце 17 века, был ценным и очень редким товаром. Он хранился в элегантных ящиках с надежными замками. В то время они назывались «чайные сундуки». Такие сундуки часто содержат два или более отделения для разных типов чая или для сахара, хранящихся в небольших металлических контейнерах.

6. Чай был настолько дорогим, что его смешивали с различными добавками.

В конце 18 века считалось, что больше чая импортировалось незаконным путем, чем через законные каналы. Чай был таким ценным товаром, что спрос регулярно превышал предложение. Вместе с тем, недобросовестные продавцы начали ставить под угрозу чистоту настоящего чая, смешивая его с листьями других растений, включая ветки и даже палки, тем самым увеличивая свои запасы и, соответственно, прибыль.

7. Никогда не используйте кипяток для чая.

Для заваривания чайного листа необходимо использовать только хорошо очищенную воду, чтобы избежать постороннего привкуса в готовом напитке. При этом чай не стоит заваривать крутым кипятком – чайный лист в таком случае только портится и не успевает полностью отдать всю

полноту вкуса и аромата. Для получения правильного насыщенного напитка в чашке рекомендуем использовать горячую воду температуры 100 градусов для черного и зеленого листового чая, а также черного чая в пакетиках, и 90 градусов для зеленого чая с различными добавками в виде цветов, трав или фруктов.

8. Чайные пакетики были изобретены в начале 1900-х годов.

Есть некоторые дискуссии о том, когда был изобретен первый чайный пакетик. Патент на мешочек для заваривания чайных листьев был подан в 1901 году Робертой С. Лоусон и Мэри Моларен из Милуоки. А в 1908 году американский бизнесмен Томас Салливан отправил образцы чая в тонких шелковых мешочках, которые покупатели окунали прямо в горячую воду. Однако именно история Салливана стала очень популярной и наиболее известна в настоящее время.

9. Чай Эрл Грей был назван в честь настоящего Эрла Грея.

Чарльз Грей, второй граф Грей, родился в 1764 году. Согласно его официальной биографии, «он получил в подарок» чай, приправленный маслом бергамота. Чай стал настолько популярным, что он попросил британских торговцев чаем воссоздать его. Спустя несколько столетий уже миллионы людей во всем мире знакомы с классикой английского чаепития – легендарным купажом Earl Grey.

10. Существует британский стандарт идеальной чашки чая.

The Independent сообщает: «Британская ассоциация производителей чая, Комитет по торговле чаем и Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия – все эти официальные сообщества помогли создать стандарты, которые были разработаны в 1980 году для помощи профессиональным титестерам и официально известны как BS 6008.

«Вам нужен фарфоровый чайник, и на каждые 100 мл воды должно приходиться не менее двух граммов чая. Температура не может превышать 85 градусов при подаче, но должна быть выше 60 градусов для «оптимального вкуса и ощущений».

Уроборос

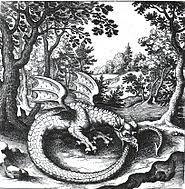

Этот символ имеет множество различных значений. Наиболее распространённая трактовка описывает его как репрезентацию вечности и бесконечности, в особенности — циклической природы жизни: чередования созидания и разрушения, жизни и смерти, постоянного перерождения и гибели. Символ уробороса имеет богатую историю использования в религии, магии, алхимии, мифологии и психологии. Одним из его аналогов является свастика — оба этих древних символа означают движение космос.

Считается, что в западную культуру данный символ пришёл из Древнего Египта, где первые изображения свернувшейся в кольцо змеи датированы периодом между 1600 и 1100 годами до н. э.; они олицетворяли вечность и вселенную, а также цикл смерти и перерождения. Ряд историков полагает, что именно из Египта символ уробороса перекочевал в Древнюю Грецию, где стал использоваться для обозначения процессов, не имеющих начала и конца. Однако точно установить происхождение этого образа затруднительно, поскольку его близкие аналоги также встречаются в культурах Скандинавии, Индии, Китая и Греции.

Символ свернувшейся в кольцо змеи встречается в неявной форме в Мезоамерике, в частности, у ацтеков. При том, что змеи играли значительную роль в их мифологии, вопрос прямой связи пантеона ацтекских богов с уроборосом среди историков остаётся открытым — так, без каких-либо развёрнутых комментариев Б. Розен называет Кетцалькоатля, а М. Лопес — Коатликуэ.

Интерес к уроборосу сохранялся на протяжении многих веков — в частности, заметную роль он играет в учении гностиков, а также является важным элементом (в метафорическом смысле) ремесла средневековых алхимиков, символизируя преображение элементов в философский камень, требующийся для трансмутации металлов в золото, а также олицетворяя хаос в мифологическом понимании термина.

В новейшее время швейцарским психоаналитиком К. Г. Юнгом был вложен новый смысл в символ уробороса. Так в ортодоксальной аналитической психологии архетип уробороса символизирует темноту и саморазрушение одновременно с плодородностью и творческой потенцией. Дальнейшие исследования данного архетипа нашли наибольшее отражение в работах юнгианского психоаналитика Эриха Нойманна, обозначившего уроборос в качестве ранней стадии развития личности.

Древнеегипетский лен оказался прочнее европейского холста Нового времени

Ученые исследовали ткани прошлого, чтобы лучше понимать, насколько долговечными и прочными будут новые экоматериалы.

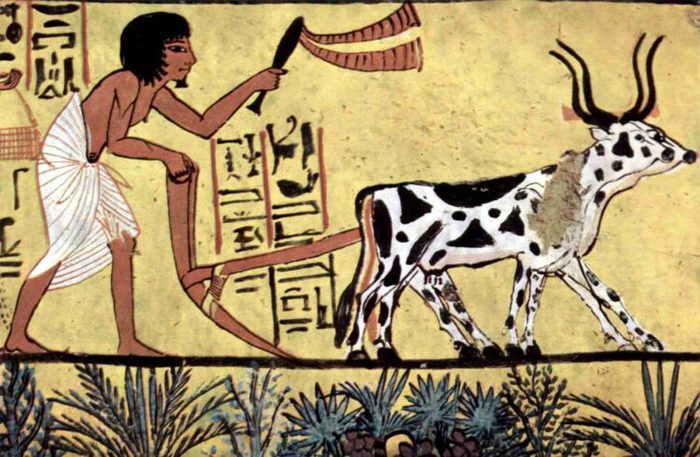

Древнеегипетский земледелец в льняной одежде. Рисунок из гробницы примерно 1200 года до нашей эры / ©wikipedia

Использование возобновляемых растительных ресурсов — популярная сегодня тема. Правда, время от времени возникает вопрос о том, что ткани из натуральных компонентов менее прочны по сравнению с искусственными. И поэтому лучше использовать последние: из-за «долгоживучести» на них якобы нужно меньше ресурсов.

Чтобы прояснить этот вопрос, международная группа ученых исследовала образцы с холстов четырех картин XVII-XVIII веков. Полотна периода итальянского барокко долгое время находятся в коллекции художественной галереи города Асколи-Пичено (Италия), поэтому известны условия их хранения и методы консервации. Результаты исследования представлены в Journal of Cultural Heritage.

Изучать льняные ткани (куски холстов) надо было так, чтобы не только не повредить картины, но и вернуть все на место после исследования. Таково требование закона: любой образец, полученный с объекта культурного наследия, должен быть возвращен. В результате с обратной стороны каждой картины взяли кусочки холстов — каждый площадью в четыре квадратных сантиметра. Чтобы проанализировать структуру волокон образцов, не разрушая их, исследователи использовали несколько методов оптического анализа с очень высоким разрешением.

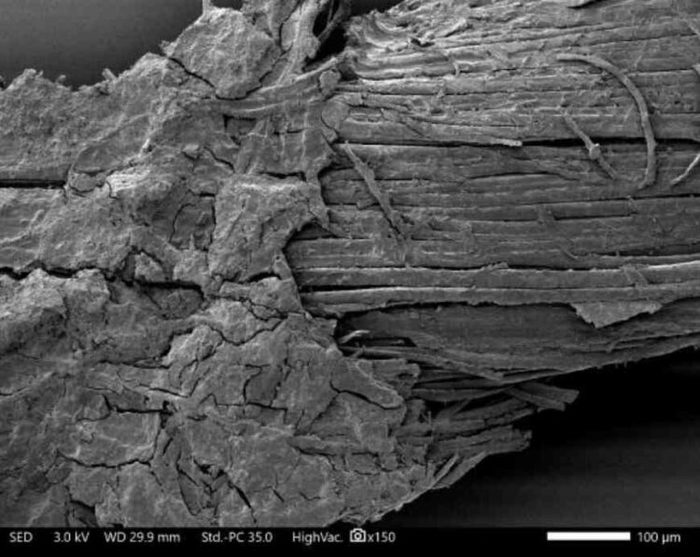

Льняные волокна из холста картины XVII века / ©Melelli A. et al.

Поверхность тканей, а также жесткость волокон на наноуровне изучили с помощью атомно-силовой микроскопии (основана на сканировании поверхности анализируемого образца с помощью очень тонкого наконечника диаметром в несколько микрометров). Для анализа структуры льняных волокон и выяснения процессов их деградации специалисты применили методы двухфотонной микроскопии. Так называют метод детектирования флуоресцентных микрообъектов с помощью оптического микроскопа, в котором флуоресценция объекта запускается благодаря одновременному поглощению двух фотонов, что позволяет визуализировать структуру и внутреннюю ориентацию целлюлозных цепей, обеспечивающих прочность на разрыв льняных волокон. Кроме того, использовали спектроскопию ядерного магнитного резонанса и инфракрасную спектроскопию. Последняя позволила косвенно определить химический состав образцов.

Результаты показывают, что волокна холстов находились под постоянным напряжением, а также подвергались воздействию колебаний влажности и температуры и загрязнению воздуха во время их экспонирования в церквях или частных коллекциях. Ученые обнаружили, что некоторые методы консервации, применявшиеся в XIX веке, такие как облицовка клеевой пастой, изготовленной из муки и животного клея, способствовали сильной деградации полотна. В итоге холсты, подвергшиеся наибольшим изменениям в окружающей среде или обработке во время консервации, деградировали сильнее всего.

Чуть раньше, в сентябре этого года, в журнале Nature Plants та же научная группа опубликовала работу, в которой обобщила результаты исследования образцов льняных тканей возрастом не менее 4000 лет, взятых из древнеегипетских гробниц. Если сравнить работы, получится, что волокна из тканей возрастом несколько сотен лет претерпели более заметную деградацию, чем волокна из тысячелетнего египетских полотен. Почти во всех древних волокнах обнаружили большую общую жесткость по сравнению с современной льняной пряжей. Можно говорить о том, что древнеегипетская гробница обеспечивала лучшие условия для сохранности, чем церковь или дом коллекционера, где долгое время находились картины.

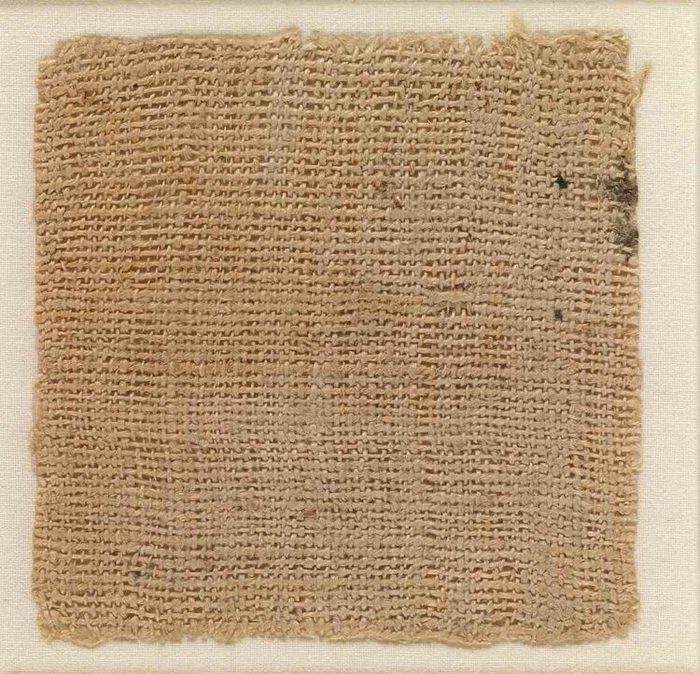

Образец древнеегипетского льна из Саккары, датируется примерно 390-343 годами до нашей эры / ©wikipedia

Но надо учитывать еще одну деталь. Египетские ткани изготавливали для одежды, белья, и, если верить источникам и сохранившимся образцам, они были очень тонкими. Картины же писали на холстах — то есть на ткани из грубых прочных нитей. Тем не менее египетский лен оказался прочнее.

Историки пока не могут точно сказать, когда люди впервые стали выделывать пряжу изо льна. Известно только, что 9000 лет назад в Индии это уже делали. Затем технология распространилась на запад через Ближний Восток. Античные историки утверждали, что египтяне умели прясть лен так тонко, что даже через пять слоев ткани просвечивало тело человека. Но вот как они это делали — источники не рассказывают.

Современные технологии позволили восстановить облик мумии фараона Аменхотепа I, не вскрывая саркофага

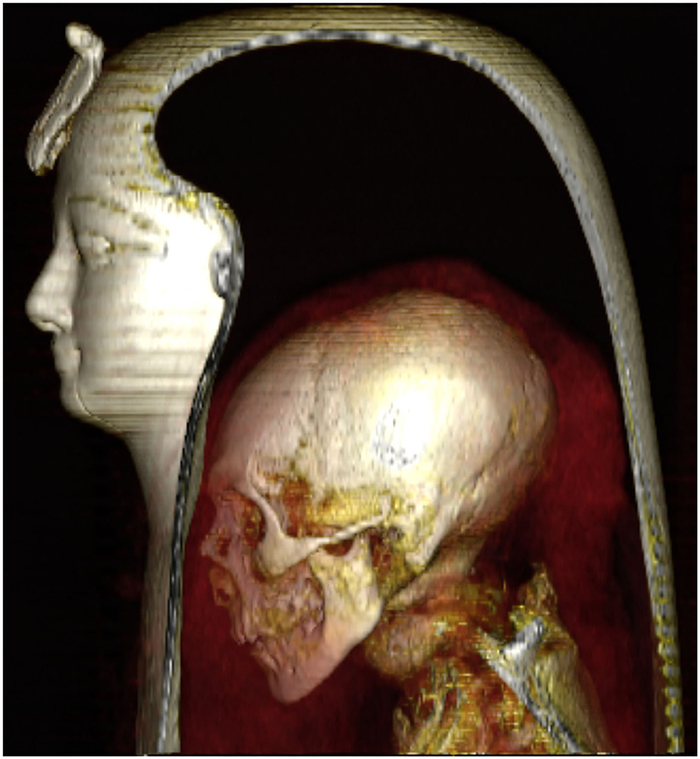

Лицо фараона Аменхотепа I никто не видел около 3000 лет — до недавнего времени. Учёные использовали неинвазивные технологии исследования для получения точного облика скрытых в запечатанном саркофаге останков — для этого им пришлось прибегнуть к компьютерной томографии (КТ).

Известно, что Аменхотеп I правил с 1525 года до н. э. до 1504 года до н.э. в Древнем Египте и умер в возрасте 35 лет по неизвестным причинам. Саркофаг был вскрыт через 400 лет после его смерти для ликвидации повреждений, нанесённых грабителями могил, после чего фараон был перезахоронен, а теперь хранится в Египетском музее Каира. Известно, что саркофаг было решено не вскрывать, чтобы не повредить мумию и прочие элементы, находящиеся в прекрасной сохранности.

Судя по материалам, опубликованным в журнале Frontiers in Medicine компьютерная томография позволила определить облик древнего правителя — тысячи «срезов», объединённых в единую цифровую модель, позволяют точно представить, как выглядел Аменхотеп. В этом году технология уже дважды применялась для исследования мумий.

В результате сканирования на теле фараона обнаружилось порядка 30 амулетов и пояс, сделанный из золотых бус. Учёные не обнаружили признаков того, что фараон умер от ран или какой-либо, серьёзно меняющей облик болезни. Тело оказалось повреждённым, но исследователи предполагают, что ответственность за это лежит на грабителях могил, вскрывавших саркофаг уже после захоронения. В частности, нарушена целостность тканей в районе шеи и конечностей — как сообщают учёные, именно там обычно находятся украшения.

Выяснилось, что мумия сохранила часть кудрявых локонов, на месте оказались и зубы. Считается, что в эпоху правления Аменхотепа Древний Египет достиг пика своего могущества и развития, в том числе применялись совершенные технологии мумификации. Все относящиеся к этому периоду мумии прекрасно сохранились.

Мозг и сердце фараона по-прежнему находятся на своих местах. В научном сообществе считают, что внутренние органы обычно удалялись для предотвращения разложения тела, кроме сердца — древние египтяне верили, что оно служит своеобразным «сосудом» для души.

Считается, что некоторые «украшения» мумии были добавлены намного позже, для сокрытия повреждений, нанесённых грабителями — древние египтяне заботились о правителях столетиями после их смерти.