Готовясь к войне, немцы возлагали большие надежды на истребители Мес-сершмитт Bf 109, которые строились большой серией. В других странах на вооружении ВВС, как правило, находились два-три типа истребителей. Они имели разную конструкцию, располагали теми или иными возможностями. И хотя военное ведомство Геринга считало, что истребителю Мессершмитта нет равных в мире, оно тем не менее было заинтересовано в разработке еще одной машины, отличающейся от Bf 109.

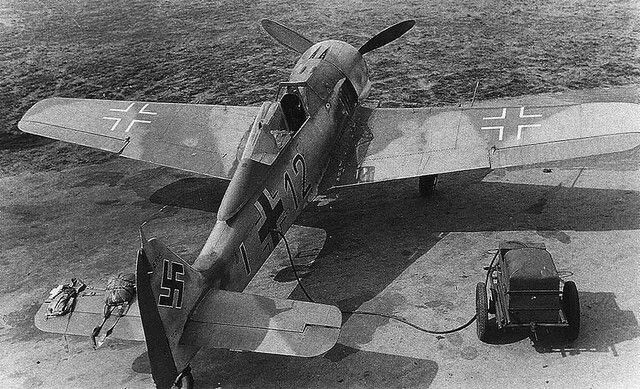

В 1937 году группа конструкторов фирмы Фокке-Вульф под руководством Курта Танка приступила к созданию такого самолета. В качестве силовой установки для новой машины был выбран 12-цилиндровый 1550-сильный двигатель воздушного охлаждения BMW-139. Хотя он имел большую площадь поперечного сечения по сравнению с двигателем водяного охлаждения ДВ-601, установленного на Bf 109, зато был почти в полтора раза мощнее. Естественно, что это не могло не сказаться на лет-но-технических характеристиках новой машины.

1 июня 1939 года летчик-испытатель фирмы капитан Ганс Зандер поднял в воздух первый опытный экземпляр самолета, получивший обозначение FW 190. Он показал скорость 595 км/ч — почти на 30 км/ч больше, чем у серийных Bf 109Е того же года выпуска. Но это был еще не предел. Немецкие моторостроители запустили в производство новый 14-цилиндровый двигатель BMW 801С, мощность которого составляла 1660 л. с. Силовой установкой оснастили многие самолеты, в том числе FW 190. С таким двигателем даже серийные истребители стали летать быстрее.

В ходе летных испытаний выяснилось, что FW 190 по целому ряду показателей существенно превосходит «мес-сершмитт». Так, например, мало кто знает, что на скоростях более 600 км/ч Bf 109 становился практически неуправляемым. Из-за большого скоростного напора летчики не могли отклонить элероны даже на несколько градусов. Естественно, что ни о какой маневренности тут не могло идти и речи.

Все положительные отзывы о прекрасной маневренности «мессершмитта» относились к скоростям порядка 300— 500 км/ч, на которых в то время велись воздушные бои. Фокке-Вульф 190 обладал хорошей управляемостью во всем диапазоне скоростей полета, вплоть до максимальной. Кстати, одна из особенностей, характеризующая эффективность системы управления этого самолета, — отсутствие триммеров на рулевых поверхностях. Вместо них стояли небольшие перфорированные регулировочные пластины, которые могли быть отогнуты техником на земле.

Самолет оказался более простым в пилотировании при взлете и посадке. Причем большие, широко расставленные стойки шасси позволяли летчику при необходимости выполнить даже грубую посадку. Отмечалось также, что «Фоккер» не имел тенденции к капотированию — перевороту на спину через нос при резком торможении (особенно на раскисшем грунтовом аэродроме).

Довольно интересной была конструкция планера. Так, например, крыло собиралось из двух частей — верхней и нижней, что обеспечивало простую открытую клепку панелей обшивки к каркасу. Такая технология позволяла клепать консоли (а также киль и стабилизатор) в огромных количествах с минимальными трудозатратами. Когда фронту и частям ПВО Германии стало требоваться все больше и больше истребителей, авиазаводы смогли резко увеличить выпуск « Фокке вульфов».

Необычно был смонтирован масло-радиатор. Он располагался кольцеобразно вокруг воздухозаборника и прикрывался спереди бронированной обечайкой. Охлаждение радиатора происходило следующим образом: часть воздуха, поступающего внутрь капота, делала перед головками цилиндров двигателя поворот на 180 градусов, проходила через соты радиатора и выходила через щель в переднем кольце капота. На взлете интенсивность обдува радиатора и мотора увеличивалась с помощью вентилятора, установленного за винтом. Его лопасти вращались в том же направлении, что и винт, но со скоростью в 3 раза большей. При высоких скоростях полета вентилятор подтормаживал воздушный поток и не давал маслу и двигателю переохлаждаться. Иными словами, он выполнял функцию воздушных заслонок и жалюзи, которые стояли на других самолетах.

Вооружение истребителя оказалось чрезвычайно мощным. Оно состояло из четырех 20-мм пушек. Две синхронизированные MG 151/20 с боезапасом по 200 снарядов были установлены в корневой части крыла. Две MGFF с боезапасом по 60 снарядов размещались в крыле, вне зоны омета-ния винта. Кроме того, в фюзеляже устанавливались два 7,92-мм пулемета с боезапасом по 1000 патронов. Конечно, поражающее действие пулеметов было незначительным. Они в основном выполняли другие функции. Так, в различной литературе мемуарного характера часто встречаются высказывания о том, что у немецких летчиков не выдерживали нервы и они открывали бесполезный огонь с больших дистанций. На самом деле, пилоты, сближаясь с целью, короткими очередями трассирующих пуль осуществляли пристрелку, а когда убеждались, что противник находится в зоне поражения, — били из всех стволов. Особенно эффективным был такой метод для атак маломаневренных бомбардировщиков и штурмовиков.

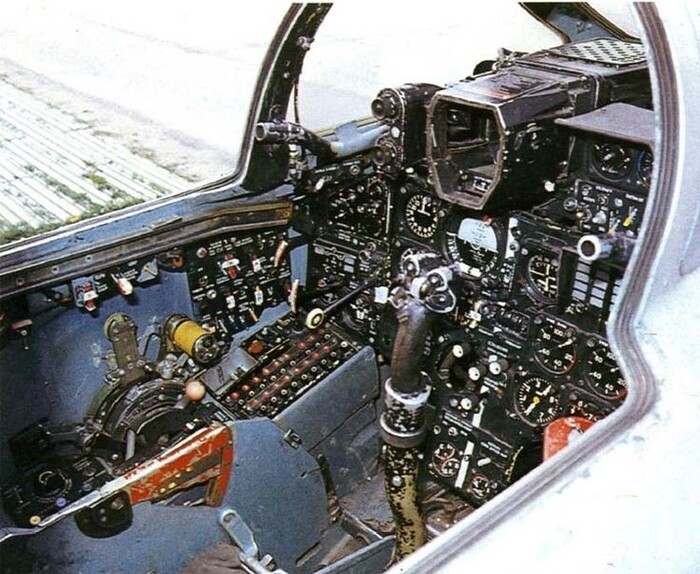

Несколько слов необходимо сказать о кабине. Курт Танк уделял проблеме хорошего обзора очень большое внимание. И если обзор вперед на FW 190 был не лучшим, чем у истребителя Bf 109, то в стороны, вверх и назад — просто великолепным. Ни один истребитель начального периода войны не имел столь хорошего обзора. Сдвижная часть фонаря пилотской кабины была сделана из большого куска плексигласа и имела форму, практически не дающую искажений. Для уменьшения бликов на стекле вся кабина внутри красилась черной матовой краской, а над приборной доской нависал специальный козырек. Когда англичане сумели захватить первый трофейный FW190, они были немало удивлены тем, что, несмотря на обычные для боевого самолета подтеки масла и потертости, фонарь кабины отличался особой чистотой. Так технический состав следил за остеклением кабины.

Кстати, в фонаре FW190 была применена одна хитрость, которая до сих пор интересует многих любителей авиации и особенно авиамоделистов-стендо-виков. Вопрос касается того, как сдвигается фонарь, ведь его направляющие не параллельны и сужаются к хвосту. Такого нет ни на одном другом самолете мира. Оказывается, инженеры фирмы Фокке-Вульф, обеспечив летчику хороший обзор назад, в то же время не пожелали портить аэродинамику самолета выступающим фонарем. Они вписали его контур в общие обводы фюзеляжа и заставили сужаться при сдвигании назад. Для того, чтобы фонарь мог «дышать», а оргстекло при этом не трескалось при деформации, в нем прорезали щель длиной около 20 сантиметров. Затем свободные концы скрепили с помощью подвижного шомпольного соединения.

Фокке-Вульф 190 имел неплохую живучесть. Во-первых, двигатель воздушного охлаждения выдерживал значительные повреждения и, кроме того, защищал пилота от обстрела с передней полусферы. Во-вторых, все топливные баки размещались только в фюзеляже. Как известно, при обстреле самолета (особенно с земли) большая часть пуль, снарядов и осколков попадает в крыло из-за его большей площади. Соответственно, вероятность поражения фюзеляжных баков меньше, чем крыльевых.

Таким образом, появившийся у немцев в 1941 году новый истребитель FW 190 представлял действительно большую опасность. Гитлеровская пропаганда не замедлила использовать этот факт для запугивания противника. Однако новый грозный истребитель не оправдал возлагавшихся на него надежд непобедимого. Нет, самолет не был плохим. Но в тот момент, когда он появился на фронте (на Западном — летом 1941, Восточном — в марте 1942 года), на вооружение союзной авиации, а также ВВС Красной Армии стали поступать новые самолеты, ничуть не уступающие «фоккерам» по летно-техническим характеристикам. Особенно неприятными для немецких асов оказались первые воздушные схватки с советскими истребителями Ла-5, которые уже в ходе Сталинградской битвы с успехом вели воздушные бои против новейших немецких машин.

Воздушные баталии, разразившиеся во фронтовом небе, заставили немецких конструкторов всерьез заняться вопросами повышения боевых возможностей своих самолетов. Уже в 1942 году на FW 190 ставится усовершенствованный двигатель BMW 801Д мощностью 1770 л. с. (FW 190 А-3). Чуть позже на фронт начинают поступать истребители серии А-4, оснащенные системой впрыска в цилиндры двигателя водометаноловой смеси. Это позволило кратковременно увеличить мощность силовой установки до 2100 л. е., а скорость полета до 650 км/ч.

Появляются машины с улучшенным бронированием, более мощным вооружением. Так, начиная с FW 190А-5, в консолях крыла вместо старых пушек MGFF стали ставить более эффективные MG 151/20 калибра 20 мм и даже 30-мм пушки МК-103 и МК-108. На самолетах отдельных серий вооружение состояло из шести пушек (двух синхронизированных и четырех сдвоенных крыльевых). Начиная с модификации А-7, фюзеляжные 7,92-мм пулеметы были заменены на крупнокалиберные 13-мм MG 131. На самолетах появился подфюзеляжный держатель, на который подвешивался дополнительный топливный бак или бомба массой до 500 кг. Многие истребители из состава ПВО вооружались реактивными снарядами, что позволяло им более успешно бороться с англо-американскими стратегическими бомбардировщиками.

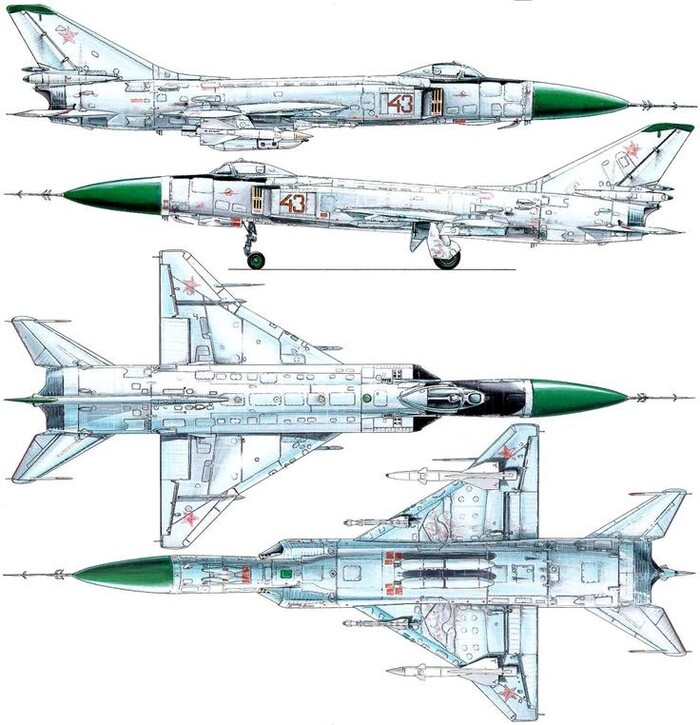

В ходе своего развития самолет FW 190 стал базой для создания целого семейства машин совершенно другого назначения. Благодаря способности нести значительную бомбовую нагрузку, «фокке-вульфы» все чаще стали использоваться для нанесения ударов по наземным целям. Однако скоростной истребитель не мог столь же эффективно работать по земле, как «чистые» бомбардировщики или штурмовики. Поэтому в 1942 году был создан специальный ударный вариант самолета — бронированный маловысотный истребитель-бомбардировщик FW 190F. Крыльевых пушек не было. Их заменили 2—4 держателями для бомб балочной конструкции. Машины отдельных серий вооружались подкрыльевы-ми противотанковыми пушками или неуправляемыми реактивными снарядами (до 24 шт.).

Еще одним направлением в развитии FW 190 стал вариант «G» — фронтовой бомбардировщик. Стрелково-пушечное вооружение уменьшилось до двух пушек, зато на внешней подвеске он мог нести до 1000 кг бомб. Максимальная боевая нагрузка самолета доходила до 1800 килограммов. Фактически, во второй половине войны эти машины заменили устаревшие пикирующие бомбардировщики Юнкере Ju 87. Самолеты серии G-5, G-6, G-7 использовались и как торпедоносцы. Существенным преимуществом FW 190G перед другими бомбардировщиками была способность, при необходимости, самостоятельно вести оборонительный воздушный бой после сброса бомб. Правда, в полете с полной бомбовой нагрузкой они шли на небольшой скорости и практически не могли маневрировать. В связи с отсутствием оборонительного вооружения, стреляющего назад, груженые «фокке-вульфы» часто сбивались истребителями противника, неожиданно появлявшимися с задней полусферы. Характерным примером этого может служить воздушный бой, проведенный трижды Героем Советского Союза И. Н. Кожедубом, который вместе со своим ведомым разгромил группу из сорока FW 190.

Однако возможности самолета еще не были исчерпаны до конца. Еще в 1942 году немцы попытались установить на FW 190 новые двигатели водяного охлаждения с рядным расположением цилиндров. Это направление оказалось перспективным, и в 1944 году в серийное производство был запущен истребитель FW 190D, оснащенный двигателем Юмо 213. Максимальная мощность силовой установки составила 2240 л. с. Скорость полета новой машины достигала 700 км/ч. В дальнейшем на базе этого самолета созданы улучшенные варианты, получившие обозначение Та-152. По своему внешнему виду и по характеристикам истребители FW 190D и Та-152 отличались от фокке-вульфов» модификации А. Фактически это были новые самолеты.

За годы войны немецкая авиапромышленность выпустила 20 тысяч самолетов FW 190 (из них 13 367 истребителей и 6634 истребителя-бомбардировщика), которые чрезвычайно широко применялись на советско-германском фронте и вместе с истребителями Мессершмитта были нашими основными противниками в воздухе.

Общая оценка истребителя FW-190.

В Великой Отечественной войне мы победили опытного, организованного, жестокого и хорошо вооруженного противника. Однако в нашей литературе на протяжении всех послевоенных лет практически не давался объективный анализ немецкой военной техники, в том числе авиационной. FW-190 все же был один из наших главных противников в небе войны, действительно сильный и опасный.

Целое поколение людей, в той или иной мере интересующихся авиацией, привыкло мыслить определенными стереотипами. Так, без всякого сомнения мы называем лучшим английским истребителем периода второй мировой войны самолет «Спитфайр» и пренебрежительно отзываемся о «Харрикейне». Американская «Аэрокобра» стала у нас почти любимым самолетом, а МиГ-3 вспоминаем очень редко и мало знаем о «Хэллкете». Мы любуемся красивыми формами «Мустанга» и с явным непониманием смотрим на толстый уродливый «Тандерболт», даже не задумываясь о том, почему именно этот истребитель был в годы войны самым массовым самолетом в ВВС США.

Ничего удивительного нет в том, что мы считаем свой Як-3 самым лучшим истребителем ВОВ. Столь же стереотипное мнение существует в отношении самолетов немецкой авиации, ведь почти во всех книгах мы читаем одни и те же слова. Откроем, к примеру, известную книгу авиаконструктора А. Яковлева «Советские самолеты». Он пишет: «Наши основные самолеты-истребители «як» и «ла» по своим боевым качествам на протяжении всей войны обладали преимуществом перед германскими машинами аналогичного назначения — Me 109 и FW 190».

Кроме того, истребитель FW 190 довольно часто показывается как неповоротливый перетяжеленный самолет, не идущий ни в какое сравнение с советскими и зарубежными машинами.

Ну разве можно в этом усомниться? И вдруг, диссонансом звучит цитата из книги английских исследователей Д. Ричарса и X. Сандерса «Военно-воздушные силы Великобритании во второй мировой войне 1939—1945 гг.»

«Истребитель «Спитфайр» во всех своих вариантах мало превосходил (если только он вообще имел какое-либо превосходство) по своим летно-тактическим данным лучший немецкий истребитель Фокке-Вульф 190».

Не правда ли, довольно интересное высказывание? Итак, для того, чтобы более четко разобраться в вопросе, давайте подробнее рассмотрим летно-технические характеристики «фоккера» в сравнении с другими самолетами, и прежде всего с истребителем Ла-5. Тем более, что эти самолеты не только постоянно вели между собой воздушные бои, но и по размеру, полетной массе и мощности силовой установки были более-менее близки.

Как известно, основным критерием, характеризующим совершенство любого самолета, является его максимальная скорость полета. Давайте посмотрим, кто же имел преимущество. Начнем с 1942 года (с момента появления этих самолетов на фронте). В это время максимальная скорость полета Ла-5 составляла 509 км/ч у земли и 580 км/ч на высоте 6000 м. У немецкого самолета эти показатели были равны 510 и 610 км/ч соответственно (данные по результатам летных испытаний трофейного истребителя FW 190А-4 на номинальном режиме работы двигателя). Через год в боях на Курской дуге появились усовершенствованные самолеты Ла-5ФН и FW 190 серий А-5, А-8 и А-4, многие из которых были оборудованы системой MW-50 для впрыска в цилиндры двигателя водо-метаноловой смеси. Максимальные скорости полета этих машин составляли: у FW 190 —- 571 км/ч у земли и 654 км/ч на высоте 6000 м. Без использования системы MW-50 максимальная скорость была на 10 км/ч меньше. Таким образом, советские истребители имели некоторое преимущество в скорости на высотах менее 4000 м, где, как правило, велись воздушные бои. Однако и здесь есть определенные тонкости. Так, в книге А. Шахурина «Крылья победы» (бывшего в то время наркомом авиационной промышленности) приводятся высказывания летчиков о сравнении истребителей Ла-5 и FW 190. «По горизонтали Ла-5ФН медленно, но догоняет FW 190, затем сдают свечи и FW 190 медленно уходит».

В связи с этим летчики неоднократно обращались к конструкторам с просьбой добавить самолету еще 20—30 км/ч. В 1944 году на фронт начали поступать усовершенствованные истребители Ла-7, максимальная скорость полета которых составляла 680 км/ч. Однако и здесь, объективности ради, его надо сравнивать с новым вариантом «фокке-ву л ьфа» — истребителем FW 190D, также выпущенного в 1944 году и появившегося на фронте. Скорость полета этого самолета доходила до 685 км/ч. Говоря о величине максимальной скорости полета, необходимо отметить, что в воздушных боях они никогда не достигались, так как самолеты постоянно маневрировали, многие из них имели вооружение на наружной подвеске, износившиеся двигатели, заплаты на поврежденных местах, снятые или оторванные створки ниш шасси, что сильно снижало скорость полета.

Из истории воздушных боев известно, что летчики для увеличения скорости полета старались нападать на противника сверху, набирая ее на пикировании. В этом отношении «фокке-вуль-фам» не было равных (по крайней мере на советско-германском фронте). Наши летчики постоянно отмечали тот факт, что немцы часто уходили от преследования, пикируя к земле (если позволяла высота). При этом даже в довольно пологом пикировании с углом в тридцать градусов FW 190 разгонялся до скорости 1045 км/ч (одно из свидетельств его хорошей аэродинамики). Из всех самолетов союзников только «Мустанг» и «Тандерболт» могли догнать «фоккер» на снижении. Зато по маневренным характеристикам в ближнем воздушном бою FW 190 несколько уступал нашим истребителям.

Как известно, горизонтальная маневренность (радиус виража и время его выполнения) прямо пропорциональна удельной нагрузке на крыло. У FW 190 она была довольно высокой и составляла, в зависимости от модификации, 210—240 кг/м2. В то же время у всех истребителей Лавочкина она не превышала 190 кг/м2. Не удивительно, что время виража у Ла-5 и Ла-7 было на 3—4 секунды меньше, чем у «фокке-ву льфа» (19 вместо 22 сек). У истребителей Яковлева горизонтальная маневренность была еще лучше.

Самой высокой горизонтальной маневренностью среди всех самолетов союзников обладали английские истребители «Спитфайр» V и «Спитфайр» IX, так как у них удельная нагрузка на крыло не превышала 150 кг/м2. Казалось бы, что эти высокоманевренные скоростные истребители, доказавшие свое полное превосходство над немецкими истребителями Мессершмитт Bf 109, должны были иметь перед тяжелыми «фокке-вульфами» еще большие преимущества. Однако этого как раз и не произошло. Сбить FW 190 летчикам «Спитфайров» было довольно сложно.

Все дело в том, что любой самолет, прежде чем выполнить вираж, должен сделать крен, то есть совершить поворот вокруг продольной оси. Скорость крена у всех самолетов была разной. Она зависит от эффективности элеронов, момента инерции самолета и размаха крыла. Причем с увеличением размаха скорость крена резко уменьшается. В этом плане, «Спитфайр», имеющий более крупные размеры, проигрывал «Фокке-Ву льфу». Немецкий истребитель быстрее входил в вираж, а когда преследующий его «Спитфайр» начинал настигать, летчик «Фокке-Вульфа» быстро переводил машину из правого виража в левый или наоборот и вновь уходил из-под удара. Правда, выше сказанное не означает, что FW 190 оказался более маневренным. Точно так же немецкие летчики ничего не могли сделать и со «Спитфайром», который уходил из-под огня в крутом вираже. Одним словом, для англичан немецкий истребитель оказался «крепким орешком». Достаточно привести слова Ф. Ллойда — одного из известных-английских специалистов в области авиации, — сказанные им в конце 1943 года.

«Если английские самолеты не сравняются с самолетом FW 190 в этом отношении (имеется в виду большая скорость крена), то он всегда будет в состоянии ускользнуть от нападения».

Кстати, обрезанные концы крыльев на некоторых модификациях «Спитфайров», по всей видимости, можно объяснить стремлением увеличить скорость крена. Что же касается советских истребителей, то они в этом плане были гораздо лучше, так как имели крыло меньшего размаха, а также небольшой момент инерции — ведь пушки на советских самолетах стояли в фюзеляже, а не в крыле, как у всех английских машин.

Несколько слов о вертикальной маневренности. Конечно, скороподъемность FW 190 была не очень высокой — 12—14 м/сек, в то время как у других истребителей она составляла 15—20 м/сек, и естественно, в маневренном воздушном бою истребители

Ла-5 имели полное превосходство. Однако необходимо учесть следующий момент. Оказывается, скороподъемность при выполнении вертикального маневра зависит не только от удельной нагрузки на мощность (отношение массы самолета к мощности его силовой установки — у Ла-5 эта величина составляла примерно 2,3 кг/л. е., а у FW 190 — 2,5 кг/л. е.), но и от соотношения полетной массы к общему аэродинамическому сопротивлению летательного аппарата. Когда самолет начинает круто набирать высоту после пикирования или после полета на большой скорости, то первая часть подъема происходит за счет его инерции. Иными словами, чем больше масса самолета и скорость полета и чем меньше его сопротивление, тем быстрее в первый момент будет самолет набирать высоту. И в этом плане у немецких пилотов было определенное преимущество перед противником. Во всяком случае их первая атака и выход из нее были всегда стремительными.

Ввязывание же в ближний маневренный воздушный бой считалось нецелесообразным, так как при резком маневрировании тяжелый «Фокке-Вульф» быстро терял скорость и его скороподъемность резко падала. К тому же практика ведения боевых действий показала, что в групповых воздушных боях преимущества одних самолетов над другими не могли проявиться в полной мере, так как преследователи часто сами подвергались атакам противника. Кстати, в литературе мемуарного характера немецких летчиков, уклонившихся от воздушного боя, называют струсившими. Однако в этом у них был свой расчет. FW 190 не мог вести маневренный бой с нашими истребителями на малой скорости, и немцы, естественно, в такие бои не ввязывались, тем более, что маневренный бой, в общем-то является оборонительным, а не наступательным. В годы войны немцы наоборот предпочитали тактику «охотников». И вот здесь мы подошли к самому интересному...

Оказывается, у нас и у немцев был разный подход в отношении действий истребительной авиации. Основной задачей, стоящей перед советскими пилотами, было прикрытие сухопутных войск от авиации противника и сопровождение своих бомбардировщиков. Уже одно это заставляло их вести, в основном, оборонительные бои с немецкими истребителями. В то же время перед немецкими летчиками-истребителями стояла другая первостепенная задача — уничтожение самолетов противника, а сухопутные войска должны были больше полагаться на собственные средства противовоздушной обороны, которых у них было в избытке. При таком подходе немецкие пилоты чаще использовали тактику свободной охоты и выбирали в качестве целей самолеты-бомбардировщики и штурмовики. Не удивительно, что многие из них имели по 100, 200 и даже по 300 и более воздушных побед.

Что же касается истребителя FW 190, то он как раз довольно хорошо подходил именно для таких целей. От огня оборонительного оружия бомбардировщиков (а это, как правило, были пулеметы) FW 190 был надежно защищен. А мощные 20-мм пушки MG151/20 позволяли поражать цели на несколько большей дальности, чем пулеметы, стоящие на бомбовозах.

О вооружении самолета FW 190 необходимо сказать особо. По такому критерию, как вес минутного залпа, машины даже первых модификаций — А-3 или А-4 почти вдвое превосходили Ла-5. Судите сами: эта величина составляла у FW 190 — 275 кг/мин, у Ла-5 —-150 кг/мин, у «Спитфайра» IX — 202 кг/мин и у «Аэрокобры» (вариант с 37-мм пушкой) — 160 кг/мин. После замены на «Фокке-Вульфе» пулеметов и крыльевых пушек на более совершенные, вес минутного залпа увеличился до 350 кг/мин, и FW 190 стал самым мощным одномоторным истребителем мира. Правда, такая же величина веса минутного залпа была и у американского «Тандерболта», но он был вооружен только пулеметами, а поражающее действие пуль было ниже, чем у разорвавшегося снаряда. Когда в конце войны на истребителях FW 190 начали ставить новейшие 30-мм пушки МК108, у которых масса снаряда была в три раза больше, чем у 20-мм пушек MG 151, то вес минутного залпа возрос почти до 600 кг/мин. Для сравнения у тяжелого двухмоторного истребителя «Мо-скито», оснащенного четырьмя пушками и четырьмя пулеметами, эта величина составляла 345 кг/мин. Таким образом, даже без учета использования ракетного оружия, истребители FW 190 представляли серьезную опасность не только для фронтовых, но и тяжелых стратегических бомбардировщиков.

Подводя итоги проведенного анализа, необходимо отметить, что, с одной стороны, FW 190, конечно же, не является лучшим истребителем мира (каким его представляла гитлеровская пропаганда), так как он не имел никакого преимущества в воздушных боях с советскими истребителями, но с другой стороны, нельзя недооценивать и сильных сторон этой действительно грозной боевой машины.

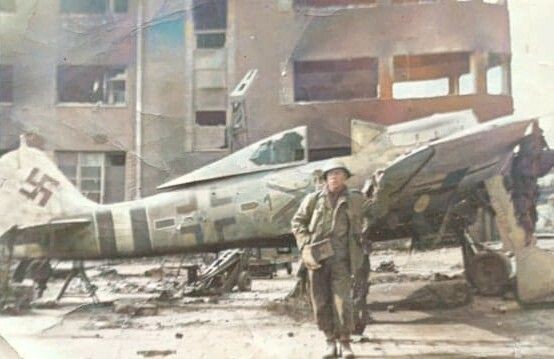

И наконец последнее. В конце войны немецкая авиация, хотя и представляла определенную опасность, но активных боевых действий не вела. Появляющиеся в воздухе самолеты FW 190 самых последних модификаций успешно сбивались советскими, английскими и американскими летчиками - истребителями. Это не означало, что немецкие самолеты были хуже самолетов противника. Наоборот, в это время у немцев появились действительно хорошие машины. Кстати, когда в начале апреля 1945 года передовые английские части захватили в плен самого профессора К. Танка, из его показаний было видно, что немецкие конструкторы значительно продвинулись вперед.

Однако в условиях полного господства в воздухе союзной авиации никакие самые совершенные самолеты не могли изменить характера войны. Немецкие истребители только оборонялись в крайне невыгодных для себя условиях. К тому же летать на них практически было некому, так как весь цвет немецкой истребительной авиации «полег костьми» на Восточном фронте в ожесточенных боях с советскими пилотами. И вот именно это, конечно, и следует считать главной и решающей причиной полного разгрома люфтваффе.