Баланс интересов: этические аспекты международных взаимодействий

Баланс интересов в международных взаимодействиях представляет собой тонкое равновесие между политическими, экономическими и культурными приоритетами различных государств и международных организаций. Этические аспекты этих взаимодействий становятся особенно важными в условиях глобализации, где решения, принимаемые одной стороной, могут иметь далеко идущие последствия для других. Этот баланс достигается через сложную систему переговоров, компромиссов и взаимных уступок, которые направлены на минимизацию ущерба и максимизацию пользы для всех сторон.

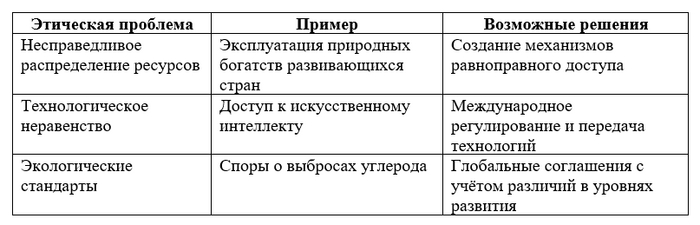

Одним из ключевых этических вопросов является справедливое распределение ресурсов. Развитые страны часто располагают большей долей мировых богатств и технологий, что позволяет им диктовать условия международной торговли и инвестиций. При этом развивающиеся страны оказываются в менее выгодном положении, сталкиваясь с долговой зависимостью и экологическими вызовами. Например, споры вокруг экологических стандартов часто показывают, как сложно совместить экономическое развитие и сохранение окружающей среды. Развитые страны требуют ужесточения экологических норм, но развивающиеся страны возражают, указывая на их нужду в использовании более дешёвых и доступных технологий.

Ещё одним важным аспектом является использование технологий в международных отношениях. Современные цифровые инструменты создают новые возможности для сотрудничества, но также открывают двери для неравенства и контроля. Например, использование больших данных для анализа рынков и прогнозирования политических процессов даёт конкурентное преимущество странам с высокоразвитой технологической инфраструктурой. Это вызывает обеспокоенность по поводу справедливости таких процессов и требует внедрения этических стандартов в цифровой сфере.

Политическая независимость и культурное разнообразие также находятся под давлением глобализации. Многосторонние соглашения и международные организации, такие как Всемирная торговая организация или Международный валютный фонд, нередко обвиняются в том, что их решения ущемляют национальный суверенитет и игнорируют локальные культурные особенности. Это особенно заметно в случаях, когда условия международной помощи или кредитов предполагают радикальные реформы, которые могут не соответствовать ценностям или историческим традициям стран-реципиентов.

Баланс интересов в международных взаимодействиях требует постоянного переосмысления этических основ и внедрения механизмов, которые позволяют учитывать интересы всех участников. Успех таких инициатив зависит от готовности государств и корпораций признавать взаимозависимость и стремиться к долгосрочным решениям, которые обеспечат устойчивость глобальной системы.

Предыдущий пост: Глобальная экономика как единый организм

Этот пост входит в Часть 6. Кооперация и конкуренция

Описание взаимодействия экономических систем в глобальном масштабе. Роль международной торговли, альянсов и экономических санкций в формировании новых моделей. Сравнение с экосистемами, где виды конкурируют и сотрудничают.

Проблема трамвая: Этика, которая касается каждого

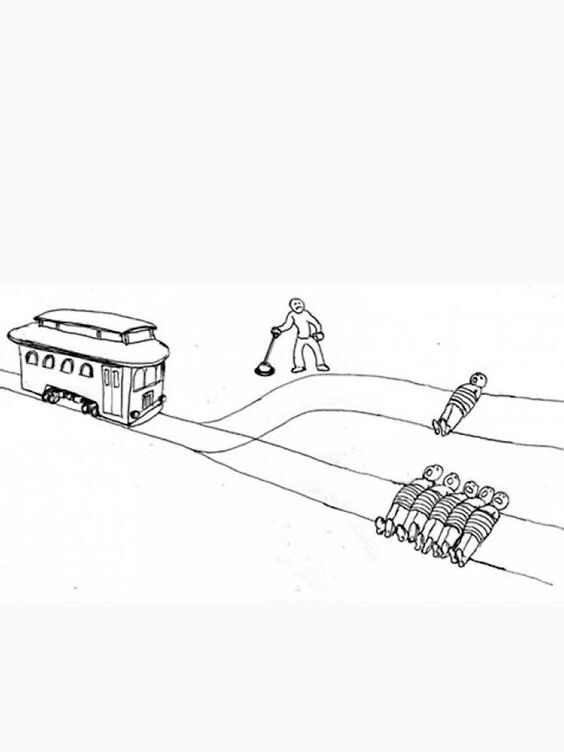

Проблема трамвая, или дилемма вагонетки, — это больше, чем просто философская головоломка. Она ставит нас перед очень человеческим, болезненным выбором, который вызывает внутренние сомнения и дискомфорт. Представьте себе: вы стоите возле железнодорожной развилки, а на вас несётся неуправляемый трамвай. Впереди пятеро людей, которые не успеют уйти с пути, и, если ничего не сделать, они погибнут. Но у вас есть возможность перевести стрелку — трамвай поедет по другому пути, где стоит только один человек. Сможете ли вы нажать на рычаг и тем самым спасти пятерых, зная, что это приведёт к гибели одного? Или оставите всё как есть, не беря на себя эту тяжёлую ношу?

Этот вопрос не имеет простого ответа. Люди часто начинают думать, что лучше спасти пятерых, пожертвовав одним. Такой подход называют утилитаризмом — это философия, которая утверждает, что нужно стремиться к наибольшей пользе для наибольшего числа людей. В данном случае, по утилитарной логике, спасение пятерых кажется более правильным решением, чем гибель одного. Однако если задуматься глубже, всё становится не таким уж очевидным.

Существует и другая точка зрения, которая утверждает, что намеренное причинение вреда другому человеку — это всегда неправильно, даже если это может спасти чьи-то жизни. Этот подход называется деонтологией. Здесь акцент делается не на результате, а на самом действии: если вы сознательно решите пожертвовать одним человеком, вы нарушите принцип, который запрещает убийство. Этот подход звучит логично, но может показаться слишком жёстким, особенно когда на кону стоят жизни.

Интересно, что когда люди обсуждают эту дилемму, они часто меняют своё мнение, в зависимости от деталей ситуации. Например, представьте, что на одном пути пятеро взрослых, а на другом один ребёнок. Как теперь сделать правильный выбор? Или, возможно, пятеро — это незнакомцы, а один человек — близкий вам человек. Как бы вы поступили в этом случае? Каждая новая деталь заставляет нас ещё раз пересмотреть свои моральные принципы и задуматься: насколько наши решения зависят от обстоятельств?

Проблема трамвая также находит своё отражение в реальной жизни. Например, представьте себе ситуацию с автономными машинами. Как они должны реагировать в аварийной ситуации, когда необходимо выбирать между жизнью пассажиров и пешеходов? Кто должен решать, как именно будет действовать машина? Этот вопрос, по сути, возвращает нас к той же дилемме трамвая, только теперь её должны решать не люди, а машины — и это делает её ещё более сложной и пугающей.

Ещё один реальный пример — это медицинская этика. Врачи порой оказываются в ситуациях, когда ресурсов недостаточно для спасения всех, и им приходится принимать решения о том, кого лечить в первую очередь. Кому достанется последняя койка в реанимации? Как выбирать между двумя пациентами, если оба нуждаются в немедленной помощи? Это очень сложные и болезненные выборы, которые снова и снова возвращают нас к тем же моральным вопросам.

Что делает проблему трамвая особенно интересной — это то, что она заставляет нас задуматься не только о том, как мы действуем, но и о том, почему мы принимаем такие решения. Она показывает, что мораль — это не всегда что-то чёрно-белое, и часто нам приходится сталкиваться с серыми зонами, где нет однозначно правильных ответов. Это делает нас более человечными, потому что мы начинаем понимать, насколько сложны этические выборы, и что идеальных решений может просто не быть.

В итоге проблема трамвая остаётся актуальной и значимой. Она учит нас задавать важные вопросы и лучше понимать себя и свои ценности. Ведь в конце концов, не так важно, какой путь мы выберем, а важно то, почему мы сделали именно такой выбор.

Вопрос для обсуждения:

Если бы вы оказались на месте того, кто должен выбрать между жизнью пятерых людей и одного, смогли бы вы сознательно пожертвовать одним ради спасения других? Почему?

Если вам интересна психология, интересные факты и забавные мемы на эту тему, есть отличный канал, где можно найти всё это в одном месте. (https://t.me/realpsynotes)

А для тех, кто любит важные напоминания для себя, чтобы не забывать о главном, есть еще один канал, который помогает не терять фокус на том, что действительно важно. (https://t.me/helpyourselfrightnow)

Чисто теоретический вопрос

Вот если сферический человек в вакууме, предположим, купил у предполагаемой пенсионерки (подруги его матери) ноутбук старенький совсем. Потому что там модель та, что можно сидюшник выкинуть и много чего напихать нужного, а у пенсионерки этот ноут стоял в коробке выходил из моды больше десяти лет.

И если тот человек, возможно, все же перед разборкой почистил имеющуюся начинку и включил машинку посмотреть, чего там личного, потому что вуайерист слегка этот предполагаемый человек, такой вот он.

И если человек этот обнаружил, что ноутбуком пользовался не тот человек, про которого он думал (почивший труженик-муж пенсионерки), а другой (тоже погибший, мир его праху, сын пенсионерки-ремонтер).

И обнаружил, что сын пенсионерки был не просто угрюмым ремонтером, как все думали, а прямо-таки физиком-программистом-романтиком, и написал довольно интересную прозу, в которой переплетаются фэнтези, технологии, и есть даже нейросеть и ее взаимодействие с людьми (хотя написано это более 14 лет назад). Блд, реально целый мир, как у Толкина, только попроще. Или как у Пратчетта, только без пошлых шуток. Также есть маленькие карточки-иллюстрации, выполненные тушью по акварельным размывкам и криво сфотканные на диване. Все очень интересное и красивое.

То как этичнее будет поступить такому человеку? Учитывая, что предполагаемой пенсионерке больше 70 лет, и она с содержимым компьютера вряд ли будет заниматься. В смысле, она отвергает технический прогресс и немного знакома только с кнопочным телефоном, а кроме нее родственников у погибшего нет

И вот еще более гипотетический вопрос. Если на ноуте в текстовом файлике расположены строчек пять длинных кракозябр, похожих на битки - с ними же без ключа все равно ничего не сделать, или можно показать кому?

Этические нормы разрешения конфликтов (часть 2/2)

Термин из Словаря по конфликтологии С.М. Храмова

«Этику не измеришь арифметикой». С. Лем.

Цит. по: Введение в профессию: психолог: учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. В.Н. Панферова. М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 240.

Окончание статьи. Начало — Этические нормы разрешения конфликтов (часть 1/2)

Некоторые виды конфликтов и правила их разрешения

Конфликт интересов (ситуация, при которой личные интересы могут повлиять на надлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей).

Разрешение-1

«[...] необходимо принять меры по снижению его последствий так, чтобы конфликт интересов не повлиял на принятие решений в лучших интересах Carlsberg. Такие меры подлежат одобрению вашим руководителем. [...]

Заблаговременно и по собственной инициативе сообщайте о любом возникшем (реальном) или потенциальном конфликте интересов.

[...] Соблюдайте меры, которые были согласованы для минимизации влияния конфликта интересов».

Источник: Кодекс этики & поведения Carsberg Group, 2018. С. 11.

Разрешение-2

«Психолог обязан осознавать возможность потенциальных проблем в результате двойных отношений и избегать двойных отношений, которые могут изменить необходимую профессиональную дистанцию или могут привести к конфликту интересов и использованию клиента, не использовать профессиональные отношения в своих личных интересах».

Источник: Этический кодекс Коллегии по этике психологов и психотерапевтов (КЭПП) 2020. С. 5.

Разрешение-3

«70. В случае если непосредственным руководителем не приняты меры, направленные на предотвращение или устранение возможных нарушений или конфликта интересов, работник информирует об этом вышестоящего руководителя».

Источник: Кодекс профессиональной этики работников белорусской железной дороги [Электронный ресурс]. Режим доступа. Дата доступа: 09.03.2023.

Предотвращение травли

Разрешение-1

«Рекомендуется избегать публичных обсуждений, а использовать профессиональные инструменты (супервизия, интервизия, обращение в этический комитет) для разрешения конфликтных ситуаций».

Источник: Этический кодекс Коллегии по этике психологов и психотерапевтов (КЭПП) 2020. С. 14.

Дополнительная рекомендация-1: игнорирование.

Дополнительная рекомендация-2: избегание.

Невозможность неформального разрешения конфликта

Разрешение-1

«[...] обратиться в этический комитет профессионального сообщества, в котором состоит коллега, нарушающий этические принципы.

Нежелание последнего сотрудничать с этическим комитетом само по себе

является нарушением этики».

Источник: Этический кодекс Коллегии по этике психологов и психотерапевтов (КЭПП) 2020. С. 26.

Разрешение-2

«Если этическое нарушение не может быть устранено неформальным путем, психолог может вынести проблему на обсуждение методического объединения (МО), в конфликтных ситуациях — на этическую комиссию [...]».

Источник: Этический кодекс психолога службы практической психологии в системе образования. Ст. 7.

Дополнительная рекомендация-1: взять тайм-аут, исключив инициативное личное общение.

Коллизии

Разрешение-1

«В случаях, когда обязанности психолога вступают в противоречие с этическими нормами, психолог разрешает эти конфликты, руководствуясь принципом «не навреди».

Источник: Этический кодекс психолога службы практической психологии в системе образования. Ст. 6.

Дополнительная рекомендация-1: применять ресурсный подход.

Дополнительная рекомендация-2: применять прием «по аналогии».

Для применения тех или иных положений этических кодексов могут быть предусмотрены консультации работников.

Пример. «В Бюро по вопросам этики регулярно поступают просьбы о предоставлении консультаций сотрудникам. Обычно они касаются внеслужебной деятельности, конфликтов интересов, деклараций заинтересованности/инвестиций, подарков и/или представительских расходов. Также поступают обращения за консультациями по служебным вопросам, по защите от актов мести и множеству других вопросов, таких как личные юридические вопросы, расследования, возможные нарушения и другие вопросы нормативно-правового соответствия».

Источник: Этика и инновации. 10 лет Бюро ВОИС по вопросам этики. Всемирная организация интеллектуальной собственности. Женева, 2020. С. 39.

Препятствием выполнению этических норм может стать ситуация крайней необходимости, которая подлежит оценки с точки зрения права.

Формулирование новых этических норм разрешения конфликтов возможно путем комбинирования уже существующих

Еще один ресурс — использование Баз знаний, содержащих примеры ранее разрешенных конфликтов.

Выводы:

1) Кодекс этики — один из инструментов профилактики и разрешения конфликтов в профессиональных коллективах.

2) Нормы этических кодексов в сфере разрешения конфликтов могут варьироваться в зависимости от специфики профессиональной деятельности.

Новая исследовательская тема № 4. «Обзор существующих рекомендаций по разрешению конфликтов в различных профессиональных сферах».

+ Ваши дополнительные возможности:

1) Вышел для Вас СЛОВАРЬ VIKENT.RU — 96 ТЕРМИНОВ.

2) Идёт приём Ваших новых вопросов по более чем 400-м направлениям творческой деятельности – на онлайн-консультации третье воскресенье каждого месяца в 19:59 (мск). Это принципиально бесплатный формат.

Задать вопросы Вы свободно можете здесь:

Кем работать бывшему тренеру личностного роста

Всем привет. Работала психологом успешного успеха. Хорошо для нашего городка зарабатывала, так как была репутация и много корок. Стала встречаться, потом вышла замуж за верующего человека, и сама стала ходить в церковь. Церковь не против моего заработка, но против методов. Я, если честно, сама устала от этих нездоровых расстановок по Хеллингеру, установок на деньги, марафонов, визуализаций и прочей околоэзотерической байды. Душа просит нормальной здоровой работы.

И вот оказалось, что ничего я больше не умею, только накачивать и зажигать (результативно, спору нет, но эффект плацебо никто не отменял).

В общем, странное чувство накрыло меня – как будто снова 20 лет, и думаешь, чем заниматься в дальнейшей жизни. Все корки и репутация сразу стали неактуальны.

На кого учиться? Кем работать?

Вопросы религии давайте, пожалуйста, не обсуждать, чувствую, что всё правильно делаю. От привычного настроя сильно отвернуло, хочется пожить другой жизнью, честной, что ли (никого и не обманывала, но, думаю, вы понимаете, о чем я).

Есть ли профессии, в которые женщина может уйти в 35 с нуля? Чем вы занимаетесь? Эйчар, маляр?

Средняя зп у нас 30к, это пугает, мне бы хотя б соточку, можно не сразу.

Пжлст, не кидайтесь тапками, сама в афиге.

Двойной стандарт в научной этике по Г.Л. Тульчинскому

Внимательно еженедельно изучая материалы нашего канала + рекомендованные ссылки, Вы можете пройти спецкурс по Теории творчества, который НЕ читается ни в одном университете мира.

Данная статья относится к Категории: Этика науки

«Двойной стандарт научной этики: наука-в-имидже и наука-для-себя. Перечислим наиболее очевидные ценностные нормы, которым должен соответствовать «настоящий учёный»:

- интеллектуальная скромность;

- эмоциональная нейтральность;

- беспристрастность;

- бескорыстие;

- независимость;

- критичность к любому авторитету;

- открытость позиции, готовность принять критику;

- объективность, исключение партикуляризма.

Однако каждый, кто хотя бы немного знаком с бытом и нравами науки, знает, что в научных коллективах действуют другие этические максимы, с точностью до наоборот относящиеся к приведённому перечню:

- оригинальность, яркость и неординарность;

- эмоциональная вовлеченность и ангажированность научной идеей;

- способность привлечь финансовые средства к продвижению идеи, рекламе;

- признание авторитета учителя и лидера;

- скрытность и закрытость по отношению к конкурентам, готовым «перехватывать» идеи;

- верность и преданность школе, направлению, нетерпимость к «изменникам».

Складывается впечатление двойной морали, двойного стандарта. Этакого этоса науки-для-себя - по отношению к «своим», которые должны быть преданными и блюсти чистоту рядов. И другого - этоса науки-в-имидже для внешнего потребления, адресованного по отношению к другим, которые должны видеть нас открытыми к критике, нейтральными, бесстрастными и т.п., а самое главное - и сами быть таковыми.

Нормативно-ценностная система науки. Так или иначе, но даже краткое рассмотрение трёх кругов соотношения науки и этики демонстрирует многоуровневое проникновение этики в науку, пронизанность науки (как знания и как деятельности) этикой. Поэтому может и должна идти речь не о чуждости науки и этики друг другу, а о необходимости выявления и прослеживания их взаимодействия. И если экстерналистский и интерналистский аспекты влияния этики, нравственной культуры на развитие науки изучены достаточно подробно, то обратное влияние науки на нравственную культуру социума до сих пор остаётся почему-то вне систематического анализа и осмысления.

В свете проведённого предварительного рассмотрения очевидно, что в этом случае речь может идти не о корпоративной этике науки-для-себя: в этом её этос мало отличается от этоса любой другой субкультуры, и ни о какой толерантности в этом случае говорить не приходится. В культурогенезе любой субкультуры нет и не может быть толерантности, речь может идти только об утверждении и экспансии определённого идентитета.

Другое дело в случае этоса науки-в-имидже. Его нормативно-ценностное содержание резко отличает науку от других субкультур, сыграло и до сих пор играет исключительно важную роль в установлении правил социального общежития науки с другими субкультурами и даже социума в целом. Ещё Р. Мертон обратил внимание на роль пуританской этики в становлении естествознания в XVIII веке. ( До него это сделал Макс Вебер - Прим. И.Л. Викентьева). Действительно, члены Королевского научного общества были пуританами, а пуританские ценности полезности, рациональности, индивидуальной ответственности, скепсиса к традиции и аскетизма определяли и до сих пор часто определяют образ учёного (image of scientist).

С позиций этого этоса науки-в-имидже критериями научности являются объективность, независимость во взглядах, бескорыстие, бесстрастность и критичность по отношению к любому авторитету, интеллектуальная скромность и открытость к критике. Эти критерии закрепляются в специальных процедурах, формальном и неформальном общении (вузовская подготовка, аспирантура, экспертизы, защита диссертаций, научные сообщения и публикации, их отбор и редактирование, популяризация). Тем самым обеспечивается вербовка и воспроизводство научных сообществ, контроль их деятельности, организация коммуникации и общения, влияние на другие общественные сферы: органы власти, деловой мир, образование.

Наука и возникла как самостоятельная и независимая нормативно-ценностная система. Вся её история - история отстаивания и укрепления этой самостоятельности и независимости».

Тульчинский Г.Л., Наука и культура толерантности, в Сб.: Лженаука в современном мире: медиасфера, высшее образование, школа, СПб, Изд-во «ВВМ», 2013 г., с. 47-49.

+ Ваши дополнительные возможности:

Плейлист из 5-ти видео: МОТИВАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА / КРЕАТИВА / ЛИЧНОСТИ

Изображения в статье

Изображение spezzatura с сайта Pixabay

Изображение PIRO4D с сайта Pixabay