Данная статья относится к Категории ⚙ Системный анализ

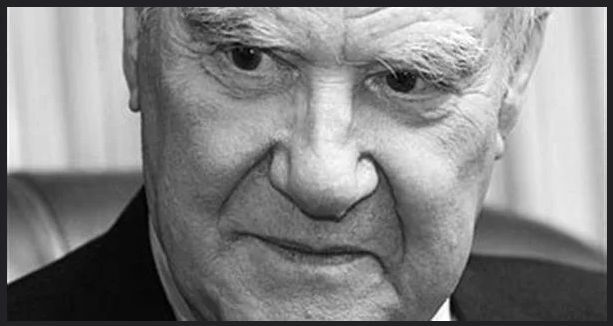

Александр Григорьевич Асмолов — советский и российский психолог, педагог, публицист

«Принцип №1

Эволюция любых развивающихся систем предполагает взаимодействие двух противоборствующих тенденций – тенденции к сохранению и тенденции к изменению данных систем.

Так, в биологических системах наследственность выражает общую тенденцию эволюционирующей системы к её сохранению, к передаче без искажений информации из поколения в поколение, а изменчивость проявляется в приспособлении различных видов к среде обитания. Ф. Энгельс характеризует наследственность как консервативную, положительную, а приспособление, тенденцию к изменению системы – как революционизирующую, отрицательную сторону процесса развития. В социальных системах тенденция к сохранению проявляется в социальном наследовании, в преемственности таких типичных форм культуры и социальной организации, которые обеспечивают адаптацию данной системы к тем или иным уже встречавшимся в ходе её эволюции ситуациям. […]

Обобщённую характеристику механизмов развития систем в процессе эволюции предлагает Н.Н. Моисеев. Наряду с адаптационными механизмами, обеспечивающими устойчивость развивающейся системы в конкретных условиях среды, он выделяет особые бифуркационные механизмы (bifurcation – разветвление или раздвоение). Механизмы бифуркации, обеспечивающие тенденцию к изменениям развивающейся системы, приходят в действие, когда возникают резкие изменения среды, кризисы в жизни системы. Одна из наиболее существенных характеристик развития систем, обеспечиваемых адаптационными механизмами, – это предсказуемость, прогнозируемость будущего поведения и развития этих систем. В отличие от механизмов адаптационного типа развития механизмы бифуркационного типа характеризует неопределённость будущего системы, невозможность предсказать, по какому пути после того или иного кризиса пойдёт дальнейшее развитие системы, какой новый вариант эволюции будет выбран.

Поведение системы, после того как начал действовать механизм бифуркации, в принципе невозможно вывести из прошлого (из наследственности, генов, прошлого опыта и т. п.).

Развивающий сходные взгляды на эволюцию системы в природе и обществе бельгийский физик Илья Пригожин отмечает, что в условиях неустойчивости, неравновесия в переломный момент жизни системы нельзя предсказать её будущее, так как любое в обычных условиях незначительное событие или действие может заставить всю систему измениться и история пойдёт по новому, иному пути.

Механизмы адаптации, функционирующие в социальных системах, связаны с обеспечением устойчивости личности, её типичного предсказуемого поведения в социальной группе: механизмы бифуркации присущи индивидуальному поведению личности в различных проблемно-конфликтных ситуациях. В тех случаях, когда в обществе наступает переломный момент, незначительные в обычных условиях поступки индивидуальности могут вызвать преобразование общества, стать толчком к возникновению непредсказуемой новой фазы в развитии культуры. […]

Принцип №2

В любой эволюционирующей системе функционируют избыточные неадаптивные элементы, относительно независимые от регулирующего влияния различных форм контроля и обеспечивающие саморазвитие системы при непредвиденных изменениях условий её существования.

В эволюционирующих системах возникают и проявляются различные виды активности включенных в эти системы «элементов», которые непосредственно не приводят к адаптивным прагматическим эффектам, удовлетворяющим нужды данных систем и обеспечивающим их сохранение, устойчивость.

Ярким примером проявления филогенетических зачатков возникновения неадаптивной активности в биологических системах являются игры животных.

Эволюция происходит скачкообразно, и при этом во вновь возникшей форме есть некий запас способностей, не реализуемых непосредственно, как бы ненужных виду в данный момент, но полезных для чего в дальнейшем. У вида оказываются скрытые возможности, которыми он сумеет воспользоваться только в процессе своего длительного существования, но не сразу же по возникновении. Вид, таким образом, может приспосабливаться, изменять формы поведения, не меняя морфологии своих органов. Это «прыганье на ступеньку» с запасом и приводит к тому, что процесс эволюции приобретает прерывистый характер» (Борисковский П.И. Григорьев Г.П. Возникновение человеческого общества. Л. 1977 г. с. 90-91) […]

Уникальный материал для понимания эволюционного смысла неадаптивной активности в истории разных культур приводится в классических трудах М.М. Бахтина о карнавальной культуре, исследованиях Д.С. Лихачёва смеховой культуры Древней Руси и цикле работ Ю.М. Лотмана по типологии культуры. В этих исследованиях выступают две черты неадаптивных карнавальных или смеховых социальных действий:

а) смеховые социальные действия, поступки шута или юродивого дозволены в эволюционирующей системе данной культуры и относительно независимы от социального контроля, корригирующего отклонения от свойственных этой культуре социальных нормативов;

б) в смеховых социальных действиях подвергаются сомнению социально унаследованные типичные для данной культуры формы отношений и осуществляется поиск иных вариантов развития культуры, строится иная желаемая действительность. Смеховые социальные действия позволяли в рамках средневековой культуры одновременно практиковать поведение, квалифицируемое и как грешное, недозволенное, и как дозволенное (Ю. М. Лотман). […]

Предлагаемые ими варианты эволюции культуры не вписываются в социальную систему, а поэтому пресекаются или рационализируются ею. При рационализации деяний «лишних людей» эти деяния часто стремятся отнести к разряду социальных смеховых действий, охарактеризовать их как «ненастоящие», шутовские, а следовательно, дозволенные. Так, посягнувший на права и гарантии образованного дворянства Павел I, который попытался внести изменение в существующую систему правления, объявляется «безумным», шутом на троне.

Рационализация дворянским обществом поведения Павла I как «безумного», «странного», «исключительного» позволяет этой социальной группе освятить незыблемость самодержавного правления как такового. Точно так же дворянством объявляются «безумными» поступки П.Я Чаадаева (прототип Чацкого), подвергшего критике официально существующую систему правления. При всем глубочайшем социальном различии действий Павла I и П.Я. Чаадаева они направлены против устоявшегося социального правопорядка и рационализируются дворянским обществом как «ненастоящие», «шутовские». При этом для этой социальной группы безразлично, что за феноменом «лишнего человека» (Павла I) как индивидуальности проступает тенденция эволюционного процесса повернуть колесо истории вспять, к допетровским временам; а за феноменом «лишнего человека» Чаадаева как индивидуальности – зародыш новой линии развития культуры, предвестник будущих революционных преобразований. Эволюционное значение индивидуальности «лишнего человека» в том и состоит, что она несет такой вариант развития культуры, который в настоящий момент существования культуры не принимается, а в ряде случаев элиминируется.

Описанный круг проявлений неадаптивной активности личности как субъекта деятельности является необходимой ступенью саморазвития системы, увеличением возможностей её эволюции.

Таким образом, на разных уровнях функционирования человека как «элемента» развивающихся систем – на уровне человека как индивида в биологической популяции, на уровне личности как индивидуальности в социальной общности – проявляются неадаптивные, избыточные формы активности, которые выражают тенденцию к их изменению и тем самым выступают как необходимый момент эволюционного процесса данных систем. В переломные периоды жизни развивающихся систем (биологические катаклизмы, социальные кризисы) значение неадаптивной активности входящих в эти системы элементов возрастает и приоткрывает её эволюционный смысл. […]

Принцип №3

Необходимым условием развития различного рода систем является наличие противоречия (конфликта или гармонического взаимодействия) между адаптивными формами активности, направленными на реализацию родовой программы, и проявлениями активности элементов, несущих индивидуальную изменчивость».

Асмолов А.Г. Психология личности, М. Изд-во МГУ, 1990 г. с. 74-82.

Фрагмент текста цитируется согласно ГК РФ, Статья 1274. Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях.

Если публикация Вас заинтересовала – поставьте лайк или напишите об этом комментарий внизу страницы.

Дополнительные материалы

+ Ваши дополнительные возможности:

Идёт приём Ваших новых вопросов по более чем 400-м направлениям творческой деятельности – на онлайн-консультации третье воскресенье каждого месяца в 19:59 (мск). Это принципиально бесплатный формат.

Задать вопросы Вы свободно можете здесь:

+ Правила работы в проекте VIKENT. RU:

Изображения в статье

Алекса́ндр Григо́рьевич Асмо́лов — советский и российский психолог, педагог, публицист / Liter-net.1gb.ru & На фоне — Photo by Pawel Czerwinski on Unsplash

Изображение от Freepik

Photo by David Taffet on Unsplash

Изображение от jcomp на Freepik