Страшное слово «профориентация»

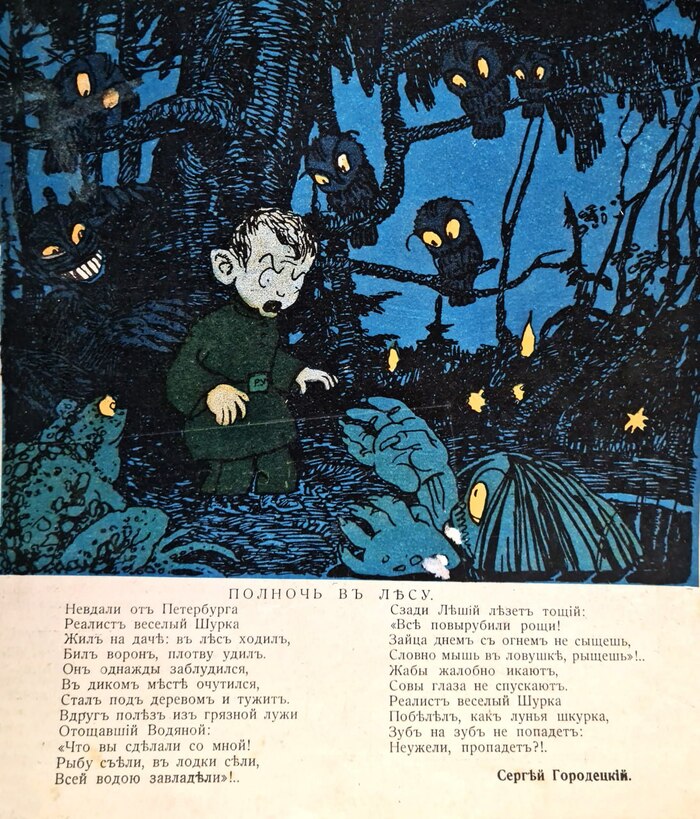

Когда читаешь книги и журналы о жизни школьников в конце XIX – начале XX века, за голову схватиться можно. Тут вам и «приходские», и «внучки́ позорные», и «серые», и «чёрные». Открываем детский журнал «Галчонок» издания 1913 года и читаем на первой же странице:

«Невдали от Петербурга

Реалист весёлый Шурка

Жил на даче, в лес ходил,

Бил ворон, плотву удил…»

Кто такой этот самый «реалист»? Чем он отличается от гимназиста? Почему в книге «Швамбрания» Льва Кассиля враждовали (даже уже объединённые в один класс единой советской школы) бывшие гимназисты и бывшие «внучки́», то есть ученики высшего начального училища?

А ведь были ещё и прогимназии (и соответственно ученики прогимназий «прохоры» и «прошки»), и кадеты, и юнкера, и всякие «Разумовские училища» (читали «Храбрых беглецов» писателя Куприна?). В общем, нерабериха. А всё почему?

В переводе на обычный русский язык слово «профориентация» должно означать примерно следующее: «кем ты хочешь быть, когда вырастешь?», «какие взрослые работа и профессия тебя интересуют?». У школьников на этот счёт обычно в голове самая настоящая чехарда. (И это замечательно; хуже – когда пустота...)

Но человек живёт не сам по себе, а внутри огромного общества, и то, чем он занимается, определяется не только его личными желаниями и интересами, но и запросами того самого общества. А в обществе есть такое сложное понятие – «рынок труда», «структура занятости». Скажем (условно), чтобы отремонтировать лопнувший водопровод и вернуть людям в микрорайон подачу холодной и горячей воды, нам нужно десять рабочих, два шофёра, один экскаваторщик, один крановщик и один бригадир, который всеми этими людьми руководит. Всего пятнадцать человек. А если нам вместо них предложат пятерых блогеров, пятерых юристов и пятерых программистов? Вроде тоже пятнадцать человек – только водопровод они не починят!

Вот для «регулирования будущего рынка труда» в царской России и существовала очень сложная и многоуровневая система образования. Цель такой системы была довольно очевидна и проста – чтобы «на выпуске» получались именно те специалисты, которые нужны стране, и именно в нужном количестве – а не больше и не меньше необходимого.

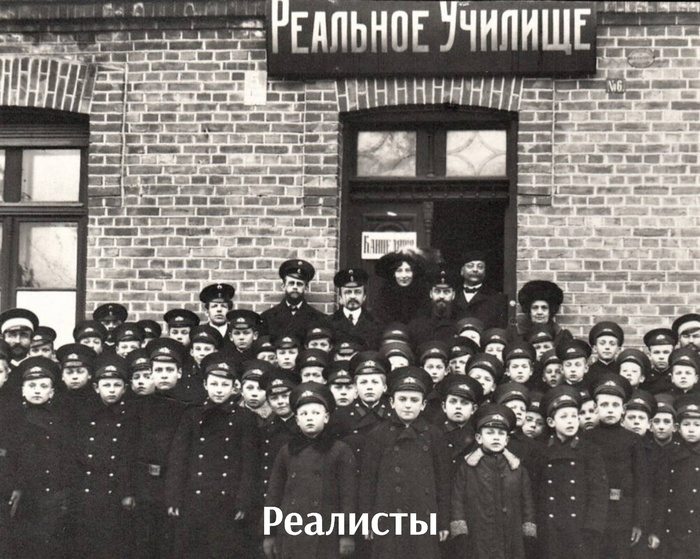

Итак, гимназисты и «реалисты» – в чём разница между гимназией и реальным училищем? У гимназистов форма – серая с синим, у «реалистов» – чёрная с жёлтым, это понятно. Но единственная ли это разница? Нет. Смотрите: в гимназии химию, рисование и черчение вообще не преподавали. Не было там таких уроков! Зато иностранных языков было сразу целых четыре – латинский, греческий, немецкий и французский. А вот в реальном училище дети химию, черчение и рисование учили, а латинский и греческий языки – нет. И курс физики у них был более сложный и глубокий, чем в гимназии!

Идём дальше: школьник, который окончил гимназию (гимназист), имел право поступать в любой университет – прежде всего на философский, историко-филологический и юридический факультеты. А вот «реалисты» такого права вообще не имели! Выпускники реальных училищ могли поступать только в технические (политехнические) и коммерческие (торговые) институты.

Позже, правда, им дали право поступать и в университеты тоже – но только на физико-математический или медицинский факультеты. А, скажем, на юридический – ни-ни!

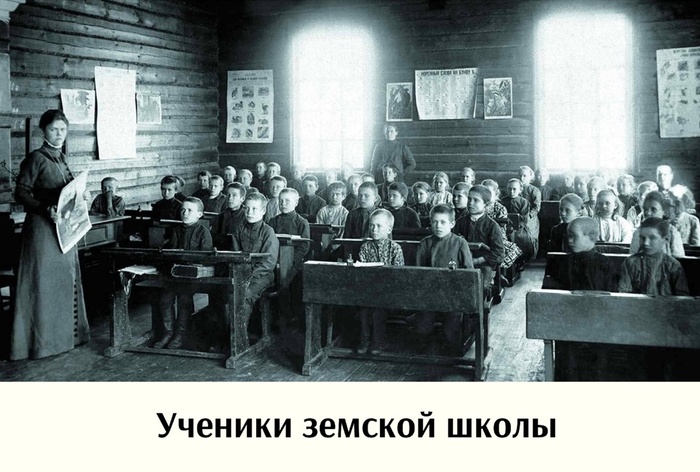

А ещё были так называемые «внучки́», то есть ученики высших начальных училищ, и «прошки», то есть ученики прогимназий. Программа в таких школах была легче и короче, чем у реальных училищ или гимназий, а выпускники могли поступать в учительские семинарии (то есть получить профессию учителя начальной школы), технические училища или юнкерские (военные) училища – но не в институты и не в университеты. Впрочем, чисто теоретически никто не мешал перевести ученика в реальное училище или гимназию – но нужно было выдержать очень сложный экзамен, и деньги за обучение платились совершенно другие. Скажем, высшее начальное училище стоило родителям ученика примерно десять рублей в год, а гимназия – пятьдесят рублей в год! Чувствуете разницу?

Короче говоря, чтобы стать в итоге адвокатом и «юристом-богачом», в те годы нужно было начинать «решать вопрос» в возрасте… девяти-десяти лет! Потому что юридический факультет – это сто процентов гимназия, то есть самая дорогая оплата, самые жёсткие требования, да плюс ещё и дорогостоящее домашнее начальное обучение.

Уже начинаете догадываться, для чего правительству России нужно было такой сложный огород с разными школами городить? Растущая империя прежде всего остро нуждалась в грамотных технических специалистах – военных, инженерах, строителях, механиках, железнодорожниках. Она нуждалась в работниках торговли и логистики, в школьных учителях (для начальных школ и тех самых технических/коммерческих училищ). А вот «гуманитарии» типа философов, историков, языковедов, юристов (современных социологов, психологов и политологов тогда ещё не изобрели) ей требовались в намного меньших количествах!

Само собой, люди (те же самые родители детей) всеми силами такой системе старались противостоять – ведь всем хочется для своих детей самой лучшей карьеры, самой престижной и «непыльной» работы, ну и плюс самого качественного образования! А в гимназиях, при всей их дороговизне и тяжести обучения, учителя были самые лучшие. Родители употребляли все возможные силы, чтобы отдать любимое дитя именно в гимназию – но часто просто «не тянули» ни по деньгам, ни по силам.

Одна из самых часто встречающихся в русской литературе «школьных» тем тех лет – вылет из гимназии. Вспомните рассказ Чехова «Случай с классиком» – четвероклассник Ваня Оттепелев «режется» на экзамене по греческому, и его мама плачет…

«– Нет, не ты, а я у тебя несчастная, подлый мальчишка! Я у тебя несчастная! Щепку ты из меня сделал, ирод, мучитель, злое моё произволение! Плачу за тебя, за дрянь этакую непутящую, спину гну, мучаюсь и, можно сказать, страдаю, а какое от тебя внимание? Как ты учишься?

А тётя вступается:

– Чего же ты его ругаешь? – набросилась на неё тётя, нервно стаскивая со своей головки платочек кофейного цвета. – Нешто он виноват? Ты виноватая! Ты! Ну, с какой стати ты его в эту гимназию отдала? Что ты за дворянка такая? В дворяне лезете? А-а-а-а… Как же, беспременно, так вот вас и сделают дворянами! А было бы вот, как я говорила, по торговой бы части! И себя ты замучила, и мальчишку замучила учёностью этой, чтоб ей пусто было. Худенький, кашляет… погляди: тринадцать лет ему, а вид у него, точно у десятилетнего…»

В финале рассказа несчастного Ваню наказывают ремнём и… «отдают по торговой части», то есть – в намного более дешёвое и лёгкое по программе (вообще без изучения не то что греческого, а любых иностранных языков!) коммерческое училище.

Можно вспомнить и «Золотого телёнка» Ильфа и Петрова, а именно Васисуалия Лоханкина:

«– Сермяжная? – задумчиво повторил Бендер. – Она же посконная, домотканая и кондовая? Так, так. В общем, скажите, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспешность? Из шестого?

– Из пятого, – ответил Лоханкин.

– Золотой класс! Значит, до «Физики» Краевича вы не дошли? И с тех пор вели исключительно интеллектуальный образ жизни? Впрочем, мне всё равно…»

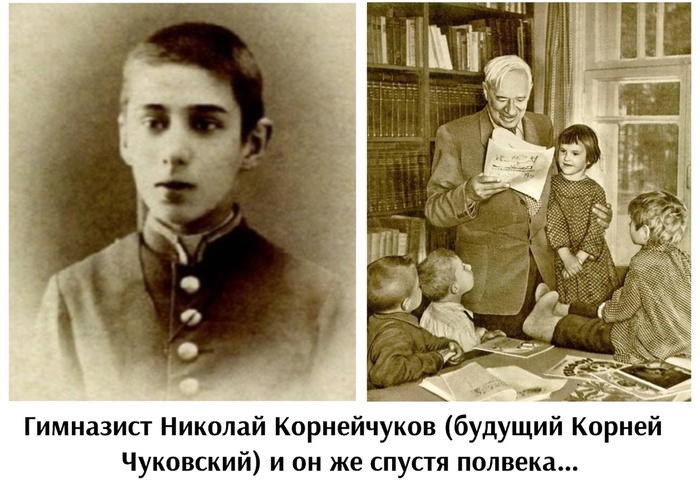

Можно вспомнить и «Серебряный герб» Корнея Чуковского – будущий знаменитый историк литературы, критик, переводчик и детский поэт, как и Лоханкин, был выгнан из пятого класса гимназии. В повести, правда, он уверяет, что его отчислили по так называемому «закону о кухаркиных детях», то есть как ребёнка бедных родителей, но тут Корней Иванович лукавит – циркуляр «о кухаркиных детях» был издан за пять лет до того, как Коля Корнейчуков в гимназию поступил, и выгнали его не за бедность, а за «малоуспешность в науках» и «вредное влияние на учащихся».

После революции всю эту сложную и громоздкую систему с «разделением школьников на разные сорта с самых малых лет» отменили, введя бесплатную «единую школу». С одной стороны, это было справедливо – детей больше не делили на «первосортных» гимназистов-гуманитариев, «второсортных» «реалистов»-инженеров, «третьесортных» «внучков» и так далее. С другой – но как же быть с тем самым «рынком труда», с его запросами? Довольно быстро советское правительство решило этот вопрос по-своему радикально: окончив единую школу, можно было поступать (или не поступать) в абсолютно любой вуз, только вот работать надо было совсем не там, где ты хочешь, а «куда пошлют» – то есть ввели обязательное распределение выпускников.

Сейчас и среднее, и высшее образование в России единые – с равными правами и возможностями для всех учеников/ студентов. И это хорошо. И обязательного распределения выпускников сейчас тоже нет – и это, наверное, тоже больше хорошо, чем плохо. Хотя (честно скажем) не все с этим согласны. И прежде всего – то самое государство, тот самый бизнес, промышленность и так далее. Потому что слишком часто возникают «перекосы» – скажем, в год выпуска автора данного текста программистов (ну модная тогда была профессия!) понавыпускали столько, что работу по специальности найти было очень трудно, если вообще возможно.

Потом такая же ситуация была с «модными» профессиями юристов, экономистов и бухгалтеров – впоследствии на каких только работах и должностях не оказывались «лишние» финансисты и адвокаты! Однако вмешательство государства в такие вопросы (скажем, путём введения того самого «узкоспециализированного образования с самой начальной школы», как в царские времена) упирается в абсолютное незнание того, какие же именно профессии будут наиболее востребованы к концу полного цикла обучения, то есть через десять-пятнадцать лет.

Так что пока проблема «у меня растут года, будет мне семнадцать / где работать мне тогда, чем заниматься?» как была неразрешимой «по справедливости», так и остаётся. А вам лично какая система нравится больше?

Статья из журнала «Лучик» №9/2024

Наш Телеграм-канал: t.me/luchik_magazine

Минская Содом и Гоморра, где совершались порнографические мистерии (1908 г.)

О развлечениях наших пра- и прапра-: тайное общество молодежи „Лига свободной любви“.

В минской газете „Окраины“ находим весьма поучительные факты из жизни функционирующего в Минске тайного общества молодежи, „Лига свободной любви“.

Некто поручик Горталов и сотрудник „Окраины“ Урс сообщают, что „Лига свободной любви“ образовалась в Минске месяца 3 тому назад, и инициатива в этом „образовании“ почти всецело, по слухам, принадлежит слушательницам местной зубоврачебной школы, которые совместно с некоторыми „выдающимися“ гимназистами и не менее „знаменитыми“ офицерами положили основание этому „почтенному обществу“.

Между прочим, в среде учащихся известна одна девица, некая Нина N…, которая принимает весьма деятельное участие как во всех текущих делах названной лиги, так и в вербовке новых членов.

Ввиду того, что желающих записываться весьма много, „господа учредители и учредительницы“ позаботились о некоторых ограничениях на этот счет. Не говоря уже о членском взносе, который меньше трех рублей не полагается, в лигу принимаются лица, более или менее „знакомые“, с других же требуются рекомендации или удостоверения нескольких членов этой лиги, которые чем-либо „известны“ и прославлены на таком „благородном поприще“.

К числу „счастливцев“, которым удалось попасть в число членов этой лиги, можно причислить воспитанников мужской гимназии, реального училища, женской министерской и мариинской гимназии, причем „учредители“ сего общества не брезгуют даже гимназистками третьего класса, которых, особенно министерских, насчитывается несколько человек.

Редакция „Окраины“ замечает от себя, что растлевающее влияние „Лиги“ дает уже себя чувствовать и что подростки с жадностью выслушивают рассказы о похождениях лигистов... У „Лиги“ есть свое помещение, где совершаются порнографические мистерии.

Газета «Тульская молва», изд. год второй, №161 от 12 (25) апреля 1908 г.

* Цитата адаптирована к современной русской орфографии.

Ответ на пост «Вот такая реклама в ВК мне попалась»5

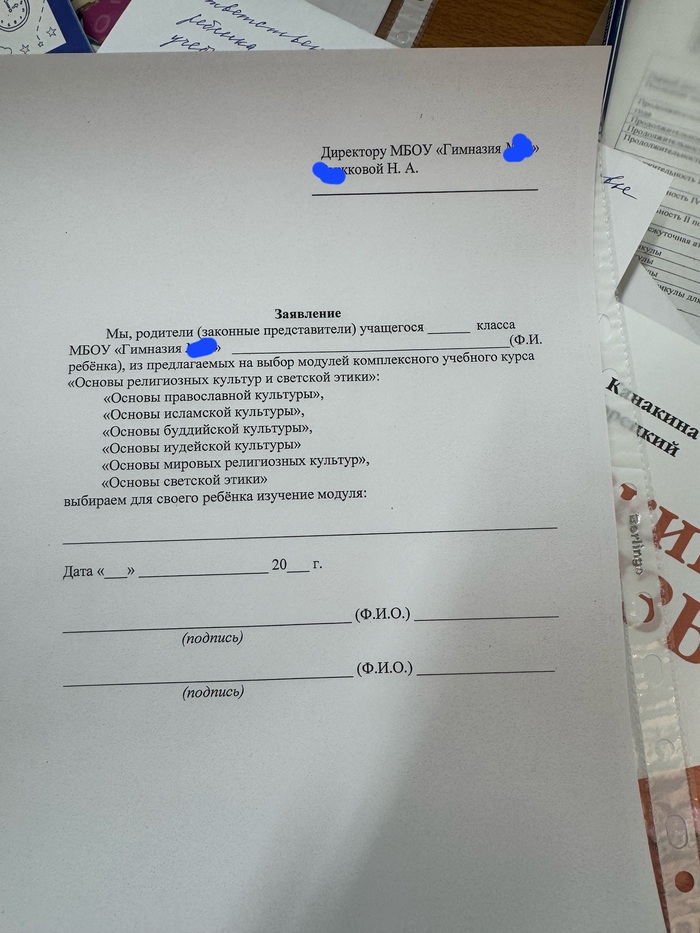

Я конечно не знаю что творится, но у дочки ( 3-ий класс) раздали анкеты для родителей. Которые нам сейчас нужно заполнить. Какую веру будет изучать мой ребёнок в четвёртом классе 🤦♂️

То что я был шокирован этой новостью - это значит ничего не сказать. Но всё это херня. Самая жесть ждала меня впереди. Сразу тогда скажу, что я вообще не сторонник принудительного изучения религии. Тем более в престижной гимназии с художественным уклоном. Я считаю так... Заинтересовала религия мою дочку; пожалуйста, изучай на здоровье. Но не в 4ом классе, принудительно, каждый день последним уроком 🤦♂️. Вы ебанулись там на верху, ау! 😂

Но это всё херня, по сравнению с тем, что они учудили дальше 🤦♂️. У нас в классе примерно половина учеников из мусульманских семей. И вроде как на анкете написано, что их родители могут для них выбрать изучение их веры. И тут фиаско, братан 😂 Мусульманских мамочек заставляют принудительно проставлять в анкете, что их дети хотят изучать православие. Я отъехал, если честно, когда узнал. 🤦♂️ Я сам по себе крещенный, дочку тоже покрестили. Хотя если честно, мне не очень нравилась эта идея с крещением. Я считаю что такие решения человек должен принимать сам, и причём уже в сознательном возрасте. И захотел я поэтому, чтобы она начала изучать ( раз это принудительно) не основы православия, а основы светской этики. Мне поводили по губам с моими хотелками, и пояснили, что руководство хуй ложило на то что я хочу... Всё равно будет православие. И теперь я сижу в недоумении. Для чего эта анкета? Чего они добиваются? Или они очередной раз показали, что у нашего народа реально нет выбора, и мы дальше обязаны продолжать плясать под их дудочку 😡

Белая эмиграция в Болгарии, военная и гражданская

"Тут был игрок, и спекулянт, / И продавец собак, / И просто рваный эмигрант, / Бедняга из бедняг". (Константин Симонов. "Я в эмигрантский дом попал..")

Русская армия генерала П.Н.Врангеля в Болгарии. Фотографии.

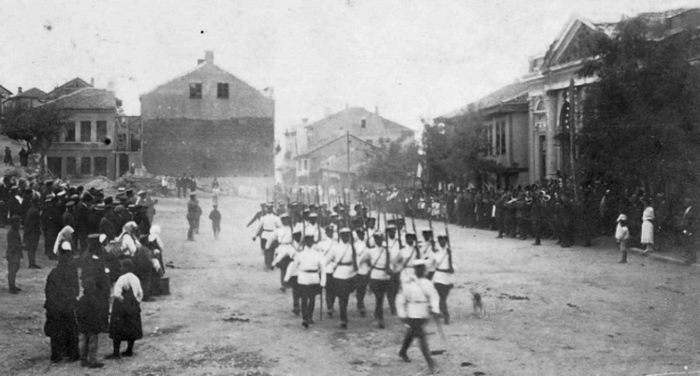

Подразделения 1-го армейского корпуса в гор. Перник. В строю по фуражкам с белой тульей опознаваемы "марковцы", а по белым околышам - "дроздовцы".

Вооруженные силы Юга России по принятию должности главнокомандующего генерал-лейтенантом бароном П.Н.Врангелем 28 апреле 1920 г. были переименованы в Русскую армию. С бегством белогвардейцев из Крыма 21 ноября 1920 г. она была преобразована в Русскую эскадру.

После эвакуации морем и тяжелых испытаний, перенесенных в полевых лагерях в Галлиполи, Чаталдже и на о.Лемнос, в ноябре-декабре 1921 г. сохранившие строй части армии Врангеля были перевезены на территорию Царства Болгария и Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. По сравнению с голодным и холодным Галлиполийским сидением даже пребывание в этих истощенных Первой мировой славянских странах стало для военной белой эмиграции облегчением...

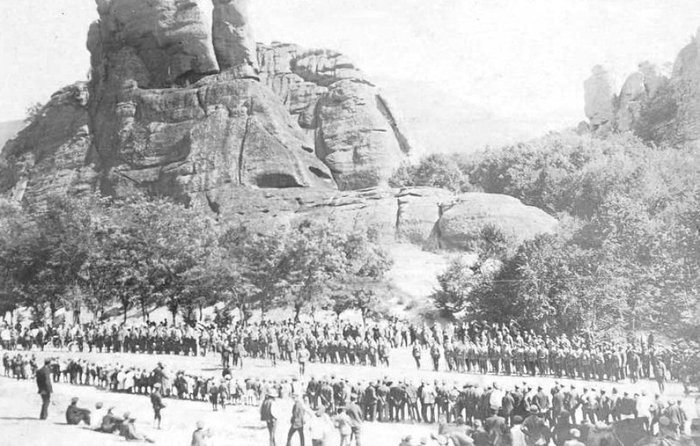

К фото - Офицеры гусарских частей. Второй слева во втором ряду - из 5-го Александрийского гусарского полка, крайний слева в первом ряду, а также первый и четвертый слева во втором - вероятно, из 4-го Мариупольского (судя по различимым полковым знакам на груди и шифровкам на погонах).

К фото - Город Белоградчик. Перед жителями и болгарским военными парадным маршем проходят подразделения Марковского полка, участвовавшие в подавлении Сентябрьского восстания 1923 г. в Болгарии, поднятого коммунистами и левыми силами страны в ответ на право-реакционный государственный переворот.

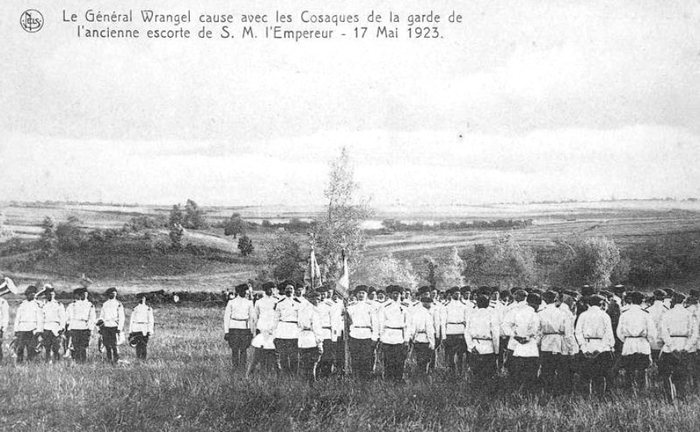

Смотр генералом П.Н.Врангелем воссозданного (на базе одноименного дивизиона) лейб-гвардии Казачьего полка.

1 сентября 1924 г. генерал Врангель преобразовал остатки своих войск в Русский Обще-Воинский Союз. Его армия, как таковая, перестала существовать.

Использованы материалы с сайта Дома антикварной книги в Никитском.

Белоэмигранты в Болгарии, 1920-е - 1944 гг. Фотоматериалы.

Литература по теме: Людмила Коншина. Русские эмигранты в Болгарии 1918-1944 годов; Цветана Кьосева. История белой эмиграции в Болгарии. 1919-1950 гг., часть 1, часть 2; М.А. Бирман, А.Н. Горяинов. Российские интеллектуалы-эмигранты в Болгарии 1920-1930-х годов. "Новая и новейшая история", 2002, № 1; Русская беженская школа в германии и болгарии (1920–1940е годы).

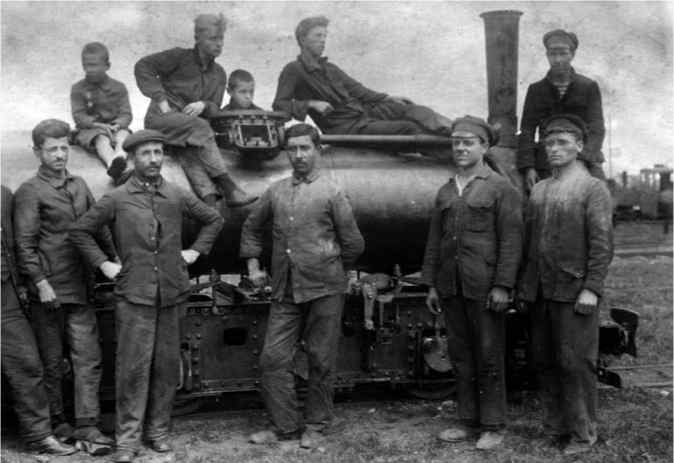

Штабс-капитан железнодорожного подразделения Иван Петрусенко (в центре) - мастер ремонтной бригады, созданной из русских эмигрантов на Болгарской железной дороге. После 1923 г.

Иван Петрусенко в форме железнодорожного служащего (слева) с офицером болгарской полиции в Рильском монастыре.

Госпиталь Российского общества Красного Креста в Велико-Тырново, прозванный в эмигрантской среде "Здравницей им. ген. Врангеля".

Создатель и руководитель госпиталя корпусной врач 1-го армейского корпуса Русской армии Ф.Ф. Трейман (второй слева) с коллегами и пациентами.

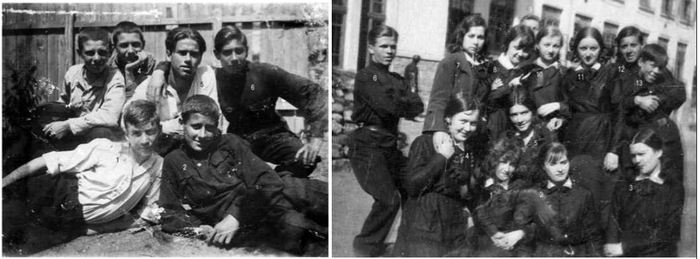

Группа выпускниц лицея В.П. Кузьминой, пользовавшегося в Болгарии репутацией одного из лучших русских учебных заведений. Среди них, скорее всего, один из преподавателей.

Общая фотография Русской Софийской гимназии (единственной русской гимназии в Болгарии, "дожившей" до 1944 г.), учебный год 1929-30.

К фото - Учащиеся Русской Софийской гимназии. Обратите внимание на единообразную форму одежды на второй фотографии. В Софийской гимназии она была введена следующая: "Для мальчиков: черная гимнастерка, к воротничку которой пришивалась белая полоска, черные или темно-синие брюки и темно-синяя фуражка с белыми кантами и с гербом — две скрещенные оливковые веточки, между которыми, посередине вензель из букв С. Р.Г. Для девочек: черные переднички с белыми воротничками, темно-синяя беретка с гербом. Летом допускалось для мальчиков белая рубашка, опашка, с отложным воротничком, Для девочек белая блузка с черным бантом и черная юбка. Зимой пальто или шинель допускались, различные, в зависимости от возможностей родителей"(Из "Воспоминаний о Русской Софийской гимназии" Дмитрия Бендерева).

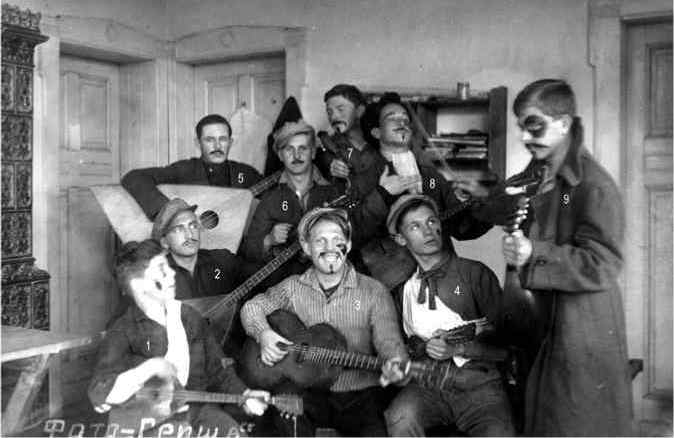

Театрализованный "Балалаечный оркестр" под управлением Б.П.Колчановского, созданный при Галлиполийской гимназии в Велико-Тырново, а после ее роспуска в 1926 г. перебравшийся в Софию. 1930 г.

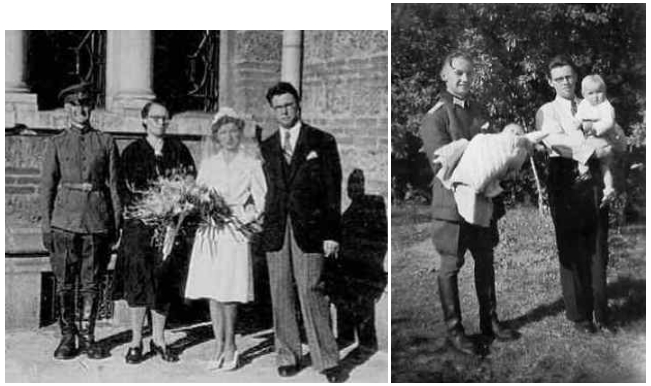

Свадьба и крестины ребенка в семье русского эмигранта. Приятель-болгарин, на свадебной фотографии в форме солдата или юнкера (погоны видны нечетко), к крестинам успел выйти в офицеры. Начало 1940-х гг.

Использованы материалы из книги: Белоэмигранты в Болгарии. Воспоминания / под ред. В. В. Чумаченко, П. В. Чумаченко, С. А. Рожкова. — М.: Новые печатные технологии; Синержи, 2013.

ОКОНЧАНИЕ ДАНО ПЕРВЫМ КОММЕНТАРИЕМ.

Ответ на пост «Когда твои родители не лижут жо**пу классному руководителю...»30

Люди не понимают и не хотят понимать разницу между АЛГЕБРОЙ, в которой проводятся вычисления с абстрактными числами в вакууме и МАТЕМАТИКОЙ, где числа отображают вещественные предметы и где необходимо анализировать задачу, а не пустые цифры. А потом пост на пикабу, как человек рефинансировал три кредита по 15% на один по 35% потому что "на 10% выгоднее", "а какая разница что на что умножать и складывать: кредиты на проценты или проценты на кредит".

Зато учитель плохой, в третьем классу оценку ребенку понизил - непоправимую травму нанес бедненькому болвану, который за целую четверть так и не понял что на что умножать надо.

upd дополнение:

3*2 это 3, взятое по 2 раза (буквально определение умножения), а не наоборот. То, что 3 взятое по 2, и 2, взятое по 3, дает одно и тоже значение - никак НЕ ОТМЕНЯЕТ первое правило. Это РАЗНЫЕ законы математики, которые идут параллельно, но не вместе. Если все пингвины - птицы, не значит, что все птицы - пингвины. Если 3+3 = 2+2+2, это не значит, что это одинаковаые операции. А следуя вашей логике мы можем записать в задаче и 4*1,5 и 1*6 - "а какая разница, если ответ сошелся?!"

Мы в материальном мире живем, и математика нам нужна для комфорта в материальном мире, а жонглирование абстрактными цифрами нужны лишь для более сложных вычислений для, внезапно, опять же создания материального в мире и для объяснения тайн этого мира.

Пример:

30% от 70 и 70% от 30 - одинаковое число. Значит ли это, что кредит на 70к под 30% и на 30к под 70% это одно и тоже?

Сто раз привезти на фуре между городами одну коробку, или один раз перевести сто коробок - одно и тоже?

Ответ user7353434 в «Когда твои родители не лижут жо**пу классному руководителю...»30

Если учитель дуреет в плане оценок - лучше его сразу поставить на место. При поступлении в ВУЗ конкурс аттестатов никто не отменял, да и незачем плодить мелочное самодурство педагогов, путем удовлетворения их амбиций за счёт психики ваших детей.