Один и Тор: два лика скандинавской мифологии

Странник на пути Судьбы: Один, верховный бог скандинавов

Вообразите путника, закутанного в серый плащ, с широкополой шляпой, скрывающей лицо. Его единственный глаз, полный мудрости и печали, всматривается вдаль, а рука опирается на верный посох. Это Один, странник между мирами, чье появление предвещает как триумф, так и гибель. Бог пророчеств, поэзии и судьбы, могущественный колдун и мастер перевоплощений.

Образ Одина – один из самых ярких и запоминающихся в скандинавской мифологии. Он вдохновлял творцов на протяжении веков, от мистического Гэндальфа в произведениях Толкина до колоритных персонажей комиксов Marvel и романа Нила Геймана «Американские боги».

Наряду со своим сыном Тором, Один – один из самых известных богов скандинавского пантеона. Важно помнить, что когда-то ему поклонялись миллионы людей по всей Северной Европе. У Одина множество имен и титулов (по некоторым источникам, более 200), но самый известный из них – «Всеотец», со-создатель Мидгарда (мира людей) и всех людей и существ, его населяющих.

Он также бог пророчества, вдохновения и поэзии. В скандинавском мире эти понятия были тесно связаны, поскольку грань между поэтом и пророком была размыта. Считалось, что вдохновение к ним приходило через экстатическое исступление, своего рода божественное безумие. Эти роли были связаны с покровительством Одина знаниям, особенно тайным. Он был первооткрывателем магических рун и песен, которые затем передал людям. Эта мудрость досталась ему дорогой ценой: он пожертвовал своим глазом и провел девять дней в царстве мертвых, чтобы постичь ее тайны.

Один был богом и жизни, и смерти. Он забирал души воинов, павших в бою, в свой небесный чертог Валгаллу. Эта роль была связана с его статусом бога войны, что может показаться странным для современного человека, привыкшего видеть в Одине прежде всего мудреца и хранителя знаний. Однако Один был царем богов и владыкой Асгарда, поэтому одной из его важнейших задач была защита своего царства, в том числе и силой оружия. Его последователи призывали его имя в битвах, и легенды гласят, что он не раз даровал своим избранникам победу, а иногда и сам вел войска в бой.

Интересно сравнить Одина с двумя другими могущественными божествами: Тором и Зевсом. Тор, сын Одина, был скандинавским богом грома и защитником богов и людей, а Зевс – греческим царем богов, повелевающим небом и громом. Однако Один сильно отличается от обоих. Он более загадочен, его сила тоньше и изворотливее. Один – бог тайн, скрытых знаний. И хотя он был могуч в бою, по-настоящему он раскрывается в тех историях, где принимает непритязательный облик и хитростью добывает информацию, которую иначе получить невозможно. Это отличает его от вспыльчивого нрава Тора и властности Зевса. Один всегда просчитывал свои действия на много шагов вперед, был готов к любым жертвам ради достижения своих целей и постоянно стремился подчинить себе саму судьбу.

Тор: бог грома и защитник человечества

Молот, который не поднять простому смертному. Грозный бог бури с огненно-рыжими волосами. Супергерой из комиксов, защищающий человечество. Даже название дня недели «четверг» (Thursday – «день Тора»). Несмотря на то, что коренная скандинавская религия и мифология практически исчезли много веков назад, бог грома Тор продолжает жить в современной культуре, возрождаясь в литературе, кино и комиксах. Что же делает этого бога, одного из сотен (если не тысяч) божеств, канувших в Лету, столь притягательным для нас сегодня?

Чтобы понять феномен Тора, нужно обратиться к истории и эволюции этого образа на протяжении веков. Откуда взялся этот бог? Какие яркие образы использовались для его описания? Какие параллели можно провести между Тором и похожими богами и героями? На восприятие Тора повлияла и литература, в частности, истории о нем, найденные в «Старшей» и «Младшей Эдде». Этот бог был тесно связан с жизнью скандинавских народов на протяжении веков, и эта связь незримо присутствует и по сей день.

История Тора – это и история упадка скандинавской мифологии под натиском христианства. Зачастую Тор был последним богом, которому продолжали поклоняться скандинавы, не желая расставаться с древними верованиями. В наше время интерес к Тору вспыхнул с новой силой: его образ используется в неоязычестве, он стал героем комиксов и фильмов.

Заметка о скандинавских именах и буквах

В скандинавских именах используется тот же латинский алфавит, что и в английском языке, но есть две уникальные буквы, которые не встречаются в современном английском, но важны для скандинавской мифологии. В этом тексте скандинавские имена будут приведены как в оригинальной орфографии, так и в англизированной версии.

Первая из этих букв — Þ/þ, которая называется «торн». Торн встречается в старом и среднем английском, а также в древнескандинавском, исландском и готском алфавитах. Звук похож на английский th в словах «thorn» или «think». Сегодня буква «торн» практически исчезла, но она до сих пор используется в Исландии и встречается в исландских текстах, являющихся основными источниками информации о Торе.

Вторая буква — Ð/ð, которая называется «эт». Эт использовался в старом английском, средневековых скандинавских языках и до сих пор используется в исландском и фарерском (языке Фарерских островов, расположенных недалеко от Исландии). Эт также передает звук, похожий на th, как в английском слове «this». В старом английском языке он был взаимозаменяем с торном, но в некоторых скандинавских формах это немая буква.

Эти буквы важны для исторической точности, но большинству читателей будет удобнее использовать англизированные имена. Таким образом, читатели должны знать, что «настоящее» имя Труд, дочери Тора — Þrúðr, но на английском языке ее обычно называют Thrud.

Происхождение скандинавских (и не только) богов

«И вот Ганглери начал спрашивать: «Кто самый знатный или самый старший из богов?» Высокий говорит: «Его называют Всеотец, но в древнем Асгарде было у него двенадцать имён: первое имя Всеотец, второе — Херран, или Херьян (Владыка Воинств), третье — Никар, или Хникар (Повелитель Копий), четвёртое — Никуд, или Хникуд (Ударник), пятое — Фьёльнир (Многомудрый), шестое — Оски (Исполнитель Желаний), седьмое — Оми (Громогласный), восьмое — Бивлиди, или Бивлинди (Потрясатель), девятое — Свидар (Сжигатель), десятое — Свидрир (Губитель), одиннадцатое — Видрир (Хранитель), двенадцатое — Яльг, или Яльк (Скопец)».

«Младшая Эдда», «Видение Гюльви».

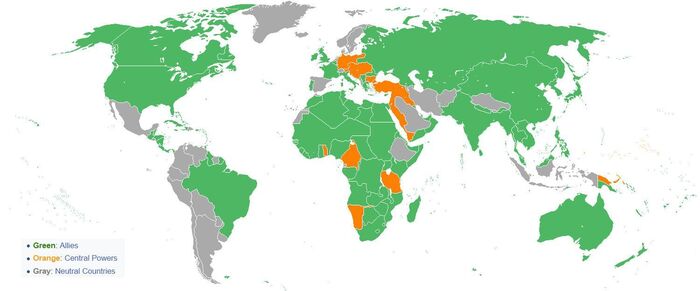

На протяжении тысячелетий разные культуры и цивилизации поклонялись множеству богов. Многие из этих божеств продолжают очаровывать нас и сегодня, даже если мы не верим в их существование. Однако зачастую мы упускаем из виду поразительное сходство между богами разных пантеонов. Это сходство, несомненно, результат взаимодействия культур — через торговлю, войны, миграции и другие формы коммуникации. Неудивительно, что христианский Бог имеет общие черты с другими древними божествами Ближнего Востока, а римляне практически полностью переняли свою мифологию у греков.

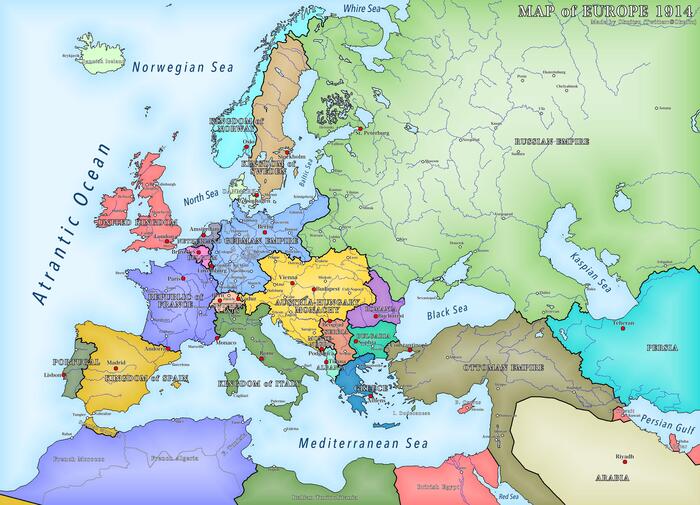

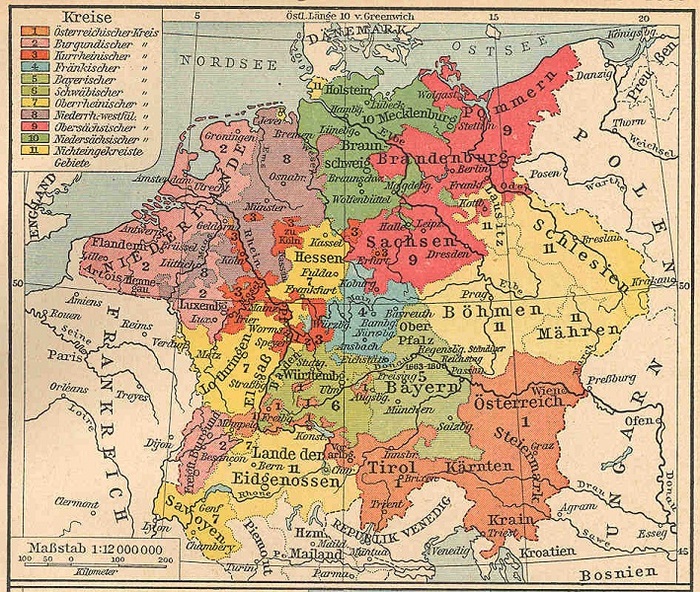

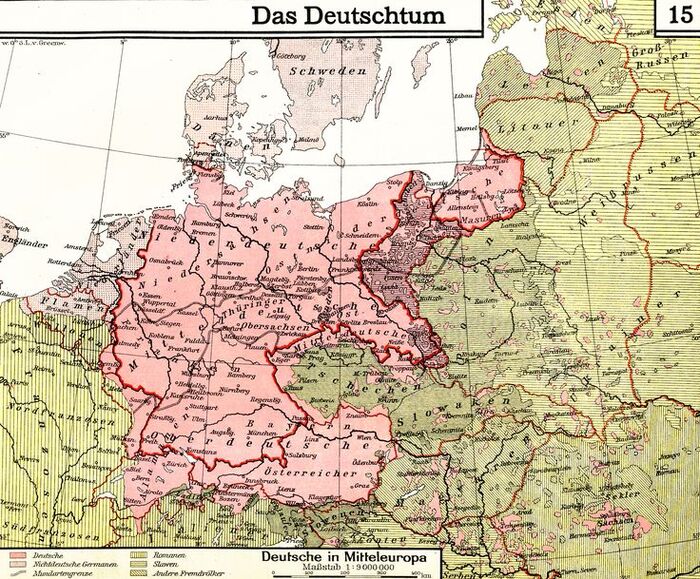

Скандинавские боги происходят из религиозной традиции, которую часто называют «индоевропейской». К ней относят пантеоны древней Европы и некоторых регионов Азии, включая греческий, римский, кельтский, германский, славянский и индийский. Важно отметить, что «индоевропейский» — это термин, относящийся не к культурам, а к языковым семьям. Это обширные группы языков, имеющих общий исторический корень, хотя за свою долгую историю они сильно разошлись. К индоевропейским языкам относятся все западноевропейские языки, а также языки Ирана и Северной Индии.

Конечно, это обобщение, и есть ряд исключений. Например, баскский, турецкий, финский, эстонский, саамский и венгерский языки не являются индоевропейскими, несмотря на то, что народы, говорящие на этих языках, проживают в Европе. Это особенно важно помнить, когда мы говорим о мифологии и богах, потому что не следует автоматически связывать языковую семью с культурой. Например, традиционные саамский и финский пантеоны имели много общего со скандинавским, включая свои версии бога-громовержца, несмотря на большие языковые различия.

«Индоевропейскую» религию обычно связывают с соответствующими языковыми группами. Однако эта религиозная система, принимавшая разные формы в разных регионах, была распространена и среди народов, не говоривших на индоевропейских языках. Более того, нет никакой прямой связи между принадлежностью к индоевропейской языковой семье и верой в этих богов. Об этом свидетельствует тот факт, что сегодня огромное количество людей, говорящих на индоевропейских языках, исповедуют религии, основанные на вере в единого Бога авраамических религий — христианство, ислам и иудаизм.

Когда мы сталкиваемся со сходством между богами разных культур, есть три логичных объяснения:

Параллельная эволюция: Одинаковые внешние факторы привели к тому, что люди в разных контекстах развили похожие идеи.

Общее происхождение: Два разных, но похожих понятия произошли от одного и того же исторического корня.

Диффузия: Идея, возникшая в одной культуре, была заимствована другими обществами.

В случае с богами, когда исследователи не могут установить исторических контактов между двумя народами, боги которых имеют лишь несколько общих черт, обычно предполагается параллельная эволюция. Например, Тор и христианский Бог, вероятно, оба были частично вдохновлены одним и тем же чувством благоговения перед природным явлением грома и молнии. Однако в тех случаях, когда рассматриваемые культуры имели общие исторические контакты, например, торговые или военные, идея независимого развития становится менее вероятной. Например, в случае с богами грома в Европе давно ведутся дискуссии об их взаимосвязи. Одна из школ мысли выдвигает идею о том, что все эти боги происходят от одного исторического божества – протоиндоевропейского бога-громовержца.

Один из методов, используемых учеными для изучения древних культур и верований — это историческая лингвистика. Этот метод позволяет реконструировать слова, которые существовали тысячи лет назад. Исторические лингвисты исследуют родственные слова («когнаты») в родственных языках и пытаются проследить их происхождение до исходного корневого слова. Это гораздо сложнее, чем простое сравнение, поскольку необходимо учитывать, как звуки меняются с течением времени. Чем больше доступно родственных слов, тем легче найти корень, и (теоретически) тем точнее становятся результаты и тем больший временной отрезок они могут охватить.

Важно помнить, что результаты всегда остаются гипотетическими. Невозможно точно знать, как говорили носители мертвого языка. Поэтому реконструированные древние слова в научных работах всегда обозначаются звездочкой «*», чтобы показать, что они не могут быть подтверждены со стопроцентной уверенностью.

*Þunraz (произносится как «*тунараз») — это как раз такое реконструированное слово. Ученые изучили различные термины для грома и богов грома, такие как Тор (или Þórr), Донар, Доннер и Þunor, а также родственные термины в современных языках: «thunder» (английский), «dunder» (шведский), «donder» (голландский), «tornden» (датский), «donner» (немецкий) и «þrumuveðri» (исландский). Анализ этих слов позволил ученым предположить, что *Þunraz, вероятно, обозначало как бога грома, так и само природное явление. *Þunraz был древним, ранним индоевропейским божеством, одним из архетипов, на которые опирались другие пантеоны, изменяя их и смешивая с элементами других культур, чтобы создать то разнообразие богов, о которых мы знаем из исторических источников.

Немногие природные силы вызывают одновременно и благоговение, и страх, как гром. Неудивительно, что, когда небо над головой наших предков сотрясалось от грохота, они слышали в нем голос богов. Подобное явление можно наблюдать не только у язычников: христиане также представляют себе своего Бога правящим с небес, а его голос — подобным грому. Например, в Псалме 28:3-9 говорится:

«Глас Господа силен, глас Господа величествен. Глас Господа сокрушает кедры; Господь сокрушает кедры Ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глас Господа высекает пламень огня. Глас Господа потрясает пустыню; потрясает Господь пустыню Кадес. Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса; и во храме Его все возвещает о Его славе».

Хотя и Яхве (имя собственное Бога в иудаизме), и Тор обладают властью над громом и молнией, их происхождение, скорее всего, различно. Яхве происходит из семитской традиции Ближнего Востока и исторически связан с такими божествами, как Эль Элион и, возможно, Энки. Тор же является частью индоевропейской религиозной традиции, к которой относятся пантеоны древней Европы и некоторых регионов Азии: греческий, римский, кельтский, германский, славянский, индийский и другие.

Интересно, что Тор не был единственным богом грома в индоевропейской мифологии. Подобные божества встречались повсеместно: Зевс (Древняя Греция), Юпитер/Йова (Древний Рим), Таранис (кельты), Донар/Доннер (германцы), Þunor (саксы), Перун (славяне), Перкунас (балты), Укко (финны) и Хорагаллес (саамы).

Некоторые из них явно перекликаются с Тором. Например, Донар, бог не только грома, но и войны и силы, которому поклонялись древние германцы, также ассоциировался с дубом и священными рощами. Яркий пример тому — священная роща Донара, которую срубил Святой Бонифаций в 720-х годах на территории современной земли Гессен в Германии. Аналогично, Þunor (произносится как «Тунор») у саксов, Тунер у фризов (северные Нидерланды) и Þunor (также «Тунор») у древних англичан — все они имеют много общего с Тором, включая связь с дубом и священными рощами.

В то же время, Зевс и Юпитер, хоть и схожи между собой, как и большинство римских и греческих богов, представляют собой несколько иной тип божества. Зевс и Юпитер — не сражающиеся с чудовищами воины, связанные с лесными чащами, а царственные боги, с вершин священных гор повелевающие всем сущим. И хотя Зевс и Юпитер мечут молнии, рукопашный бой они оставляют другим богам, таким как Арес/Марс.

Где-то посередине находятся боги Таранис, Перун и Перкунас. Таранис, которому поклонялись кельты Галлии, по всей видимости, был богом огня, связанным как с молнией, так и с солнцем. Римские историки, в частности Юлий Цезарь, упоминали о том, что его последователи совершали ритуальные жертвоприношения, сжигая своих жертв в плетеных корзинах. Славянский Перун, подобно Юпитеру и Зевсу, — царь богов, но при этом могучий воин, сражающийся с чудовищами топором или молотом. Он также связан со священным дубом. Аналогичным богом был Перкунас, которому поклонялись древние литовцы, — его также связывали с дубами и холмами.

На протяжении веков исследователи пытались объяснить корни религиозных верований и происхождение божеств. Исторически сложились три основные школы мысли, стремящиеся объяснить существование традиционных пантеонов:

Евгемеризм: Эта теория, названная в честь древнегреческого философа Евгемера, утверждает, что боги были изначально могущественными правителями или героями, которых после смерти обожествили.

Историцизм: Эта школа рассматривает мифы как отражение реальных исторических событий, которые со временем обросли легендами и преувеличениями.

Психологическая школа: Основанная на работах таких ученых, как Зигмунд Фрейд и Карл Юнг, эта школа видит в мифах проявление архетипов — универсальных образов и символов, присущих коллективному бессознательному.

Все эти школы стремятся объяснить не только религиозные аспекты, но и историю и культурный контекст, в котором формировались верования. Важно отметить, что ни одна из этих теорий не является исчерпывающей, и они не исключают друг друга.

К сожалению, однозначного ответа на вопрос о корнях германского язычества мы никогда не получим, поскольку эти народы не оставили после себя письменных источников. Исследователям приходится довольствоваться тремя несовершенными источниками информации:

Сохранившиеся мифы: Эти мифы в основном дошли до нас в устной традиции и могли сильно измениться с течением времени.

Историческая лингвистика: Реконструкция древних языков и анализ слов, связанных с религией, могут дать ценную информацию, но она не всегда полна.

Археология: Материальные остатки, такие как святилища, изображения богов и ритуальные предметы, могут пролить свет на древние верования, но интерпретация этих находок не всегда однозначна.

Каждый из этих источников страдает от так называемой «ошибки выжившего» — термина, используемого в археологии для объяснения того, что некоторые материалы сохраняются хорошо (например, камень и керамика), а другие — нет (например, ткань или дерево). Это означает, что, изучая древние народы, мы склонны узнавать больше о тех аспектах их культуры, которые оставили после себя более долговечные следы.

Важно понимать, что информация, доступная нам из упомянутых источников, неполна и фрагментарна. Она подобна мозаике с многочисленными пропущенными фрагментами. Например, археология может подробно рассказать о быте, технологиях и социальной организации древних народов, но она практически бессильна перед такими аспектами культуры, как мифология, музыка или устное творчество. Историческая лингвистика помогает восстановить древние связи между народами и проследить их миграции, а сравнительная мифология проливает свет на системы верований, но ни один из этих подходов не способен дать нам исчерпывающую картину прошлого.

Именно поэтому, хотя ученые и могут отдавать предпочтение той или иной теории происхождения богов, никто не может утверждать что-либо с абсолютной уверенностью. Прошлое всегда остается в той или иной степени загадкой.

Евгемеризм, названный в честь древнегреческого философа Евгемера, представляет собой одну из попыток объяснить происхождение богов. Евгемер выдвинул гипотезу, что греческий пантеон возник в результате обожествления могущественных правителей и героев далекого прошлого. Он утверждал, что греческие божества изначально были людьми, чьи подвиги и деяния со временем обросли легендами и превратились в мифы.

Эта идея получила широкое распространение среди ранних христианских апологетов, которые видели в ней удобный инструмент для борьбы с язычеством. Утверждение, что боги — это всего лишь обожествленные смертные, позволяло им дискредитировать языческие культы и утверждать превосходство христианства.

Идея Евгемера нашла свое отражение и в трудах средневековых скандинавских хронистов, которые также пытались объяснить происхождение своих богов с позиций христианского мировоззрения.

Одним из наиболее ярких представителей этого направления был Снорри Стурлусон, автор «Младшей Эдды». В своем труде он изложил теорию, согласно которой Один, Тор и другие асы изначально были людьми, а места их захоронений со временем превратились в объекты поклонения. Снорри полагал, что асы были племенем, обитавшим в городе Асгард на востоке, и что их вождь Один привел их на запад, в Скандинавию, где они основали новое королевство.

Еще дальше пошел Саксон Грамматик, предложивший более детализированную версию происхождения богов. Он утверждал, что Один был королем Уппсалы, который принуждал своих подданных почитать себя как божество и даже приказал возвести в храме свою золотую статую. Однако его жена Фригг вместе со своим любовником выкрала золото, и Один был вынужден бежать. Его место занял колдун, который пытался установить собственный культ, но в конце концов Один вернулся и восстановил свою власть. Место его захоронения в Уппсале стало священным и оставалось таковым до самого принятия христианства.

Стоит отметить, что Уппсала действительно была важным религиозным и политическим центром языческой Швеции. Здесь находились величественные храмы и усыпальницы королевских династий, что делало теорию Саксона весьма правдоподобной в глазах современников.

У евгемеристов раннехристианского и средневекового периодов были все основания полагать, что древние правители могли провозглашать себя богами и пользоваться почитанием потомков. В конце концов, они могли просто апеллировать к Римской империи, где императорский культ был государственной религией на протяжении многих веков.

Считалось, что римские императоры обладают божественной природой и после смерти могут быть обожествлены по решению сената. Среди римских правителей, удостоившихся такой чести, были Юлий Цезарь и его приемник Октавиан Август.

Имперский культ играл важную роль в укреплении единства Римской империи, и ранние христиане видели в нем одну из главных угроз своей вере. Они подчеркивали человеческую природу Цезаря и Августа и утверждали, что обожествление языческих богов, таких как Зевс или Один, имеет аналогичное происхождение.

Хотя возможно, что реальные исторические личности, подобно нитям в ткани, вплетены в мифы и легенды, прямое проецирование исторических фигур на божественные пантеоны маловероятно.

Возьмем, к примеру, Троянскую войну. Герои «Илиады» Гомера, вероятно, были вдохновлены реальными участниками конфликта, ведь историки практически уверены в самом факте существования Трои. Однако это не означает, что боги, вмешивающиеся в повествование, также имели реальных прототипов.

Подобная аналогия применима и к происхождению скандинавских богов. Скандинавский пантеон поздней дохристианской эпохи тесно связан с божествами всей Северной Европы, уходя корнями в глубь веков. Поэтому теории о происхождении скандинавского язычества часто перекликаются с исследованиями язычества в целом.

Интерес к Одину и асам, дремавший на протяжении веков, вновь пробудился в XIX веке, в эпоху романтизма. Немцы, увлеченные фольклором, обратились к научному изучению корней своего языка и древнегерманской культуры. Первые лингвисты, такие как братья Гримм, известные своими сказками, сравнивали сохранившиеся диалекты и народные традиции Германии. С помощью сравнительного метода они прослеживали историю слов и обычаев, находя общие корни современных языков и культур. Этот подход применялся и к религиозным верованиям. Собирая и сравнивая фрагменты фольклора и письменных источников из разных регионов, исследователи реконструировали более ранние формы верований, в том числе имена богов.

Например, имя скандинавского бога Одина имеет параллели в других германских языках: древнеанглийский «Воден», древнесаксонский «Водан» и древневерхненемецкий «Вотан». Основываясь на этих данных и знаниях о закономерностях языковой эволюции, лингвисты реконструировали прагерманское имя бога – *Воданас или Воданаз.

Картину усложняет второстепенный персонаж скандинавской мифологии – Од, супруг Фрейи. Имя «Од» означает «безумие» или «ярость», возможно, ту самую поэтическую ярость, которой славились провидцы и скальды, близкие к Одину. Некоторые исследователи предполагают, что Од – древнее божество, родственное Одину и олицетворяющее поэтическое вдохновение. Прагерманский корень этого понятия, *woduz, действительно, перекликается с именами обоих богов.

*Воданас, вероятно, имел сходство с божествами соседних кельтских народов. Кельтский Луг был покровителем королевской власти, магии и поэзии. Его праздник, Лугнасад, отмечался в августе и сопровождался танцами, поэтическими состязаниями и театральными представлениями. Любопытно, что римляне отождествляли и Луга в Галлии, и Одина в Германии со своим богом Меркурием.

В конце XIX – начале XX века появился новый подход к пониманию религии. Его сторонники считали, что религиозные верования, особенно мифы, – это отражение наших общих психологических особенностей. Уильям Джеймс в своей книге «Многообразие религиозного опыта» (1902) попытался объяснить, как наши душевные потребности порождают разные формы веры.

Вслед за Джеймсом психоаналитики, такие как Фрейд и Юнг, углубились в изучение бессознательного – той части нашей психики, которая скрыта от нашего понимания. Юнг предположил, что в нашем бессознательном живут «архетипы» – универсальные образы и символы, влияющие на наши мысли и чувства. С этой точки зрения, мифы и боги – это своего рода психологические инструменты, которые помогают людям справляться с трудностями и находить свое место в мире.

Например, образ Одина можно лучше понять через понятие «психопомп» – проводник душ в мир мертвых. Юнг считал, что психопомпы не только сопровождают души умерших, но и служат посредниками между нашим сознанием и бессознательным. Психопомпами могут быть животные (вороны, связанные с Одином), люди (шаманы, ведущие людей в духовные путешествия) или мифические персонажи, подобные Одину.

Один – яркий пример юнгианского психопомпа. Он не только путешествует между миром живых и мертвых, но и пересекает границы видимого и невидимого, магии и реальности. Как бог пророчеств и шаман, он проникает в скрытый мир и черпает знания о будущем.

Рассмотренные нами подходы, несмотря на некоторые общие черты, предлагают разные интерпретации образа Одина и других богов. Был ли Один правителем, обожествленным своими потомками? Или персонажем древних сказаний, которые переплетались и трансформировались на протяжении веков? А может быть, он – психологический инструмент, помогающий человеку осмыслить собственный жизненный опыт? Истина, вероятно, лежит где-то посередине, в точке пересечения реальных исторических событий, древних преданий и фольклорных мотивов.

Культурная диффузия и Тор – путешествие молота сквозь культуры

Альтернативная теория, объясняющая сходство между богами грома в северных культурах, основывается на идее культурной диффузии. В процессе миграций, торговли, войн и браков между народами происходил обмен культурными идеями. Пример такой диффузии – постепенное вытеснение Тора и других богов христианством.

Существуют конкретные доказательства диффузии среди германских народов, в частности, передачи идей от Донара (бога грома у древних германцев) к Тору в Скандинавии. Важнейшим свидетельством служит свастика – символ власти в Скандинавии эпохи железа. Хотя сегодня свастика неразрывно связана с нацистской Германией и находится под запретом, много веков назад она ассоциировалась с молотом Тора, хотя, вероятно, первоначально была атрибутом Донара. Исследовательница Хильда-Эллис Дэвидсон писала в своей книге «Gods and Myths of Northern Europe»:

«Защитный знак молота носили и женщины, о чем свидетельствуют находки в женских захоронениях. Похоже, что его использовали и воины в виде свастики. [...] Первоначально он, по-видимому, имел отношение к свету и огню и был связан с солнечным колесом. Возможно, именно благодаря связи Тора с молнией этот знак стал использоваться в качестве альтернативы молоту, поскольку он встречается на мемориальных камнях в Скандинавии наряду с надписями, посвященными Тору. Когда мы видим его на навершии меча воина и на его ремне, можно предположить, что воин ставил себя под защиту бога грома».

Возможно также, что Тор, будучи популярным божеством, был заимствован соседними народами, не обязательно разделявшими те же традиции. Яркий пример – Хорагаллес, бог саамов, полукочевого народа северной Скандинавии, также известных как лопари. Саамы, чей язык родственен финскому, почитали Хорагаллеса вплоть до XVIII века. Имя божества, которое также записывается как Хора Галлес и Тора Галлес, явно восходит к имени Тор. Как и Тор, Хорагаллес ассоциируется с громом и изображается с молотом. Он защитник человечества, сражающийся с силами зла. Вполне вероятно, что эти черты были соединены с атрибутами более древнего местного божества. Если считать Хорагаллеса и Тора одним и тем же божеством, то саамы окажутся последними хранителями его культа, а сам факт почитания Хорагаллеса станет замечательным примером культурной диффузии в ее долгосрочной перспективе.

***********************

Подпишись на мой канал в Телеграм - там посты выходят на неделю раньше.

Также я провожу исторические стримы - подпишись, чтобы получать уведомления. Записи доступны на моем канале.