Человек, ставший прототипом марвеловского Капитана Америки

«И, если есть на войне слава, пусть она принадлежит таким людям, как они».

Оди Мерфи о погибших товарищах.

На войне нередко случаются подвиги, и за историю кинематографа в мире было снято немало фильмов о реальных героях боевых сражений. Но мало кто из актёров сумел сняться в героической роли… самого себя. Таким счастливчиком стал американский ветеран Второй мировой Оди Мёрфи, а бой, который лёг в основу описываемых в фильме событий, произошёл 26 января 1945 года.

Оди Леон Мёрфи родился 20 июня 1925 года в семье фермеров-арендаторов. Семья была большой — девять детей, не считая двух рано умерших. А жизнь в сельском Техасе времён Великой Депрессии была, мягко говоря, несладкой.

Оди Леон Мерфи. Cincodays.com

В итоге отец семейства не выдержал и в 1939 году удалился в неизвестном направлении. Мать пыталась вести хозяйство одна — но болезни скоро свели её в могилу. В 1941 году Оди Мёрфи, не достигнув и 16 лет, остался сиротой. Три младших ребенка попали в приют.

Когда японцы напали на Пёрл-Харбор и США вступили во Вторую мировую войну, Мёрфи решил воевать. Старшая сестра Коррина помогла Оди выправить в документах дату рождения, чтобы он смог записаться в армию. Согласно поддельным документам, Мёрфи родился в 1924 году.

Однако, посмотрев на щуплого юношу с лицом ребенка, вербовщик морской пехоты отказался принять Мёрфи. Причиной стал слишком малый вес: кандидат при росте в 166 см весил чуть больше 50 кг. Тогда Мёрфи попытался попасть к десантникам: у нового рода войск пока не было такой славной репутации, как у морской пехоты, зато они носили красивые ботинки. Но и здесь его ждала неудача. Наконец Мёрфи удалось записаться в пехотинцы, надеясь, что вскоре он сможет перевестись в пилоты планера. Однако и тут ему отказали, оставив проходить курс пехоты. Командиры, глядя на «могучего» новобранца, старались задвинуть его то на кухню, то на почту — подальше от войны. Но Мёрфи упорно хотел быть солдатом на фронте.

Оди Мёрфи на призывном пункте, кадр из фильма «В ад и назад». Несмотря на прошедшие годы, он по-прежнему сильно проигрывает в габаритах актёрам, играющим призывников

В феврале 1943 года полк Мёрфи в составе 3-й пехотной дивизии попал в Северную Африку. Однако война на фронте в Тунисе закончилась раньше, чем солдаты успели пойти в бой. В сложившихся обстоятельствах Мёрфи и его сослуживцам предстоял десант на Сицилию, но и тут их полк запоздал с высадкой в предрассветной неразберихе, и другие штурмовые группы успели закрепиться на побережье раньше.

Во взводе Мёрфи были самые разные люди: горец из Кентукки, недавно приехавший в США поляк, индеец чероки… Сейчас такой набор посчитали бы подходящим для телесериала — но это было далеко не кино. Реальность войны оказалась совсем иной, чем её могли представить молодые солдаты. Ни приключений, ни славы, ни испытаний мастерства. Просто твой товарищ тихо сидит, подперев рукой подбородок. В отдалении гремит орудие, и несколько секунд спустя он мёртв. Врага даже не видно. Опытный боец советует забрать патроны погибшего: «Ему они больше не нужны. А тебе — пригодятся». Мертвеца накрывают накидкой (от мух) и идут дальше…

Идти зачастую приходилось по 25–30 миль в день — по горам и под палящим солнцем. Однажды Мёрфи просто свалился и не смог подняться. Приступ малярии отправил его в госпиталь, но всего на неделю.

В сентябре дивизия высадилась в материковой Италии. После одной небольшой стычки солдаты взвода взяли нескольких немцев в плен и перевязали им раны. Большего сделать они не могли, эвакуировать пленных — тоже. Оставалось ждать. Проблема была в том, что американцы стреляли метко — и пули попали немцам кому в легкое, кому в живот. Через несколько часов пленные один за другим умерли.

Потом был ещё один приступ малярии. Вернувшись из госпиталя, Мёрфи узнал, что от его роты на плацдарме у Анцио в строю осталось 34 человека. Жизнь солдата была очень хрупкой. Два близких приятеля Мёрфи хотели сварить кофе, пошли в местную лачугу — и 88-мм снаряд буквально разорвал их на части. Один из этих солдат ещё долго оставался в сознании…

На передовой страшно было всем. По словам Мёрфи, иногда страх исчезал в слепой ярости, когда он видел, как падает его друг. Был случай, когда сержант, неоднократно раненный при взятии немецкой позиции, плюнув на мольбы солдат своего взвода отдохнуть и перевязаться, побежал к следующей. Пробежав примерно 60 метров, он был убит — и взвод в ярости захватил и вторую позицию.

Иногда солдаты были слишком вымотаны, чтобы бояться. Однажды двоих солдат, отдыхавших в окопе, переехал свой же танк: они настолько крепко спали, что не услышали даже рёва танкового двигателя. По воспоминаниям Мёрфи, были и такие, кто так и не смог пересилить страх и дезертировал — после чего был пойман и осуждён на 20 лет тюрьмы.

После долгих и изнурительных боев в Италии 3-ю дивизию ранним утром 15 августа 1944 года выбросили на песчаный берег зоны высадки Yellow — на юге Франции у Сен-Тропе. К моменту высадки Мёрфи «дорос» до взводного сержанта. Сопротивления на берегу, по сравнению с прошлыми операциями, почти что не было. Затем немцы начали обороняться всё отчаяннее.

В одном из боев Мёрфи неожиданно столкнулся с двумя германскими солдатами и, пока те раздумывали, пристрелил их. Потом он взял ручной пулемёт у прижатых к земле однополчан и подавил огонь немецкого пулемёта на холме. Мёрфи рассчитал, что немцам для точного огня по нему придётся высунуться из укрытия. Затем немцы сделали вид, что сдаются, махая белым флагом. И очередь пулемёта в упор (по другим данным — выстрел снайпера) скосила лучшего друга Мёрфи, поднявшегося принять сдачу. Мёрфи бросил в германский расчёт гранату, захватил пулемёт и хладнокровно, «как будто в него вселился демон», перестрелял из него остальных немцев, занятых стрельбой по солдатам внизу. За час этого боя он убил восьмерых немцев, ранил трёх и взял в плен 11 врагов.

Однажды мина приземлилась рядом с Мёрфи, контузив его и расщепив винтовку. По прихоти потока осколков стоявшие дальше от мины сержант и рядовой были убиты, ещё три человека ранены.

И вот — новый бой. Немцы из засады открывают пулемётный огонь по группе солдат. Увлеченные стрельбой, они заметили Мёрфи с гранатой в последний момент — и не успели довернуть ствол пулемёта. Пять немцев убиты, трое ранены.

14 октября 1944 года Мёрфи повысили до второго лейтенанта. А 26 октября он был ранен снайпером в левое бедро. В ответ он пристрелил самого снайпера, в азарте откинувшего маскировочную сетку.

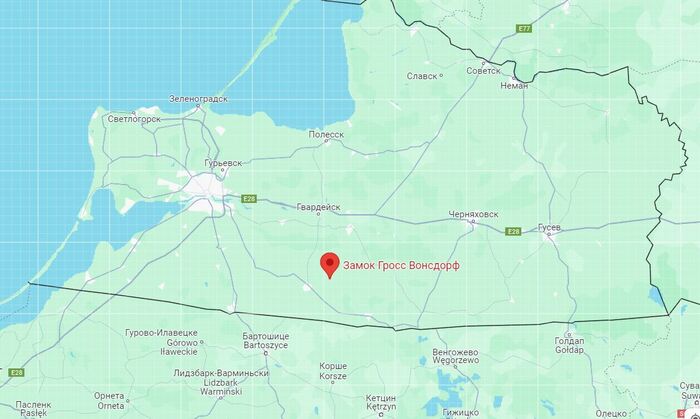

В январе 1945 года 3-я дивизия, несмотря на сопротивление немцев, морозы и снег по колено, достигла Рейна. 26 января 1945 года, около двух часов дня, немцы — шесть танков и порядка двух сотен пехотинцев — вышли из леса и атаковали позиции роты Мёрфи, где он был единственным офицером: остальные выбыли.

По отчётам очевидцев боя, Оди Мёрфи приказал роте (в которой к тому моменту оставалось от 18 до 40 человек) отходить, а сам остался на опушке с полевым телефоном и продолжил корректировать огонь артиллерии по наступающему противнику. Кроме истребителя танков М10 с экипажем, а также передового наблюдателя, рядом не осталось никого из своих. Затем Мёрфи категорически приказал отступать и наблюдателю.

Вскоре самоходка получила прямое попадание, из неё повалил дым. Экипаж выскочил и отступил к основным силам роты. А немецкая пехота, хотя и несла потери от артогня, продолжала наступать. Когда до неё осталось порядка сотни метров, Мёрфи, расстреляв все патроны из карабина, вскочил на горящую самоходку и открыл огонь из её крупнокалиберного пулемёта.

Примерно час Оди Мёрфи сдерживал атаку немцев в одиночку. В процессе его не раз спрашивали по телефону, жив ли он ещё. Немцы, видя горящую машину, готовую взорваться в любую секунду, просто не могли себе представить, что кто-то укроется за ней. Стоит добавить, что свои снаряды продолжали рваться примерно в полусотне метров от самоходки. Группа немцев попыталась обойти машину — но Мёрфи, аккуратно прицелившись, скосил их. Германским танкам, оставшимся без поддержки пехоты, пришлось вернуться.

В кино Мёрфи стрелял при ясной погоде — и с танка «Шерман», а не с самоходки. http://www.imfdb.org/

Разрыв вражеского снаряда почти сбросил Мёрфи с самоходки. Левая нога была ранена. Связь не работала. Мёрфи слез с машины и побрёл к своим в лес. Там он немного пришёл в себя после контузии и ранения. Мёрфи решил: пока немцы лишены поддержки брони и ошарашены артиллерией, стоит воспользоваться моментом и контратаковать. Что он и сделал, возглавив атаку роты и отказавшись от перевязки.

Ночью бойцы продолжали удерживать позиции. Перед рассветом подошли подкрепления и проехались по немцам, как катком. В наградном листе по итогам боя говорилось, что Мёрфи убил или ранил порядка 50 немецких солдат — не считая накрытых артиллерийским огнём, который он корректировал.

Но и на этом Мёрфи не успокоился — а продолжил воевать и прошёл сквозь Линию Зигфрида…

Спустя два года постоянной войны, с перерывом на госпиталь, Оди Мёрфи наконец научился снова жить в мире. За невероятные подвиги он получил почти все мыслимые и немыслимые награды — включая французские и бельгийские. Правда, высшую награду родного штата, Texas Legislative Medal of Honor, при жизни ему так и не дали — потомки получили её в 2013 году.

Сестра Оди Мерфи Надин Локи с супругом, 2013 год. http://www.nytimes.com/

Самый награжденный солдат в истории США (вторым был герой Первой мировой войны сержант Йорк) очень не любил, когда его так называли, и всегда настаивал, что многие настоящие герои не получили наград — по причине смерти. На вопрос, почему он в одиночку сражался против десятков врагов, Мёрфи отвечал: «Они убивали моих друзей».

В 1949 году вышла автобиография Оди Мерфи «В ад и обратно». Примечательно, что в ней Оди почти не говорит о себе — в основном он пишет о погибших товарищах. В 1955 году книга была экранизирована. В фильме Оди Мёрфи сыграл самого себя, будучи почти вдвое старше.

«В ад и обратно» стал крупнейшим коммерческим успехом студии Universal на 20 лет вперед — вплоть до «Челюстей» 1975 года. Мерфи продолжал сниматься во множестве фильмов, обычно жанра вестерн, и даже в роли злодея — в картине «Нет имени на пуле». По легенде, однажды он утихомирил известного голливудского буяна среди актёров, пьяного крепыша — просто посмотрев на него. Мёрфи не раз предлагали рекламировать алкоголь или сигареты — но он всякий раз отказывался.

В 1971 году небольшой самолёт с Оди Мерфи на борту врезался в скалу. Мёрфи было 46 лет. В его честь назвали госпиталь для ветеранов в Техасе. Группа Sabaton посвятила Оди Мёрфи песню «В ад и обратно».

@ Евгений Белаш