Летающий сарай

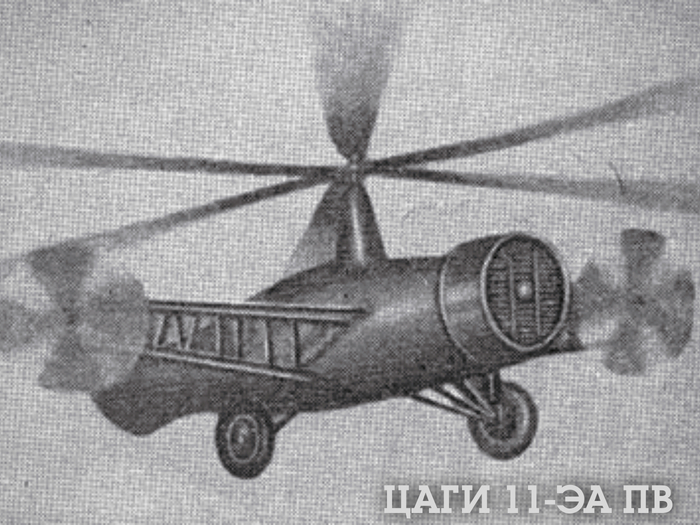

Весной 1932 года советская авиация получила первые «настоящие» тяжелые бомбардировщики - четырехмоторные ТБ-3. Проектирование вели в ЦАГИ под руководством Туполева. Там самолет обозначали как АНТ-6, военные - ТБ-3.

Туполевцы создали очень большой по тем временам цельнометаллический моноплан. Первый полет состоялся 22 декабря 1930 года. Машиной управлял экипаж Михаила Громова.

Затем последовали доработки, замена моторов и винтов. С 29 апреля 1931 года машина испытывалась в НИИ ВВС. Уже 1 мая ее гордо продемонстрировали в воздухе над Красной площадью, а 22 мая состоялся официальный показ бомбардировщика членам правительства. Они осмотрели его на Центральном аэродроме, поглядели на короткий полет и остались довольны. Сталин хотел полетать на ТВ-3, но его отговорили.

Машины были очень «сырыми», и лишь благодаря отчаянным усилиям работников завода и НИИ ВВС их удалось вывести на парад. Экипажи состояли как из заводского персонала, так и из военных из НИИ. В фюзеляже каждого бомбардировщика сидели техники с бидонами воды, готовые долить текущие радиаторы. Однако цель была достигнута. Парадная девятка, которой командовал A. Юмашев, произвела неизгладимое впечатление на иностранных военных атташе.

Впрочем, еще перед парадом TБ-3 продемонстрировали итальянской делегации, перед которой испытатели показали такие трюки, как виражи с креном до 60–70 градусов и посадку с разворотом на двух моторах.

Огромный самолет с трудом осваивался в производстве, тем не менее из цехов выходили все новые машины. Одновременно шла передача принятых самолетов экипажам строевых частей. Правда, на машинах пока не хватало прицелов, радиостанций, бомбодержателей, пулеметов. Самолеты сдавали «условно», под гарантийные письма завода дослать все недостающее прямо в воинские части.

Много машин этого типа отправили на Дальний Восток и в Забайкалье, где вблизи наших границ стояла японская армия.

Спецификой Дальневосточного театра являлись зимние холода. Там бомбардировщики работали в условиях зимних полевых лагерей, при температуре до 50 градусов мороза. На морозе смазка загустевала и даже затвердевала. Это затрудняло запуск двигателей. Вода в сильные холода ухитрялась замерзать в системе охлаждения даже работающих моторов! Парадоксально, но двигатель при этом заклинивало из-за перегрева…

Перед запуском мотора в Чите при морозе градусов сорок приходилось четырежды проливать кипяток через систему охлаждения - это по тонне воды на каждый из четырех двигателей ТБ-3. Именно в Забайкалье начали эксплуатировать самолеты с антифризами - употребляли смеси воды с техническим спиртом, глицерином, а позднее с этиленгликолем. Карбюраторы грели горячим песком в мешочках, а сам песок - на печи в дежурке. В пусковых бачках бензин разбавляли эфиром. На радиаторы ставили самодельные съемные зимние жалюзи. Все это приносило свои плоды. На аэродроме Домна в порядке эксперимента запустили моторы ТБ-3, отстоявшего на летном поле более двух суток при 26 градусах мороза.

Поскольку самолеты прибывали в части по железной дороге разобранными, их приходилось собирать на месте. Делалось это достаточно примитивно: попросту копали огромную яму с профилированными откосами, укладывали туда секции и соединяли их болтами. Это было куда легче, чем изготовление сложной многоярусной системы «козел», предписанной регламентом.

К наземному обслуживанию ТБ-3 подошли серьезно. Для него разрабатывался целый набор специализированных автомашин и прицепов. За неимением трактора обходились 40–50 красноармейцами, толкавшими самолет под руководством старшего техника. При наличии трактора потребность в «живой силе» сокращалась до 10–12 человек.

На земле ТБ-3 обслуживали пять механиков, которым хватало работы. Заправка только одного бензобака (с применением пневматики) занимала три с половиной часа, а баков было четыре - самолет потреблял до 360 л топлива в час. В систему охлаждения каждого мотора надо было влить 10–12 ведер воды (зимой - горячей). Моторы по инструкции полагалось заводить сжатым воздухом от аэродромного баллона. А если его под рукой не имелось, обходились резиновой петлей на длинной палке, которую дергали человек пять. Иногда к такому приспособлению впрягали лошадь. Храповики для автостартеров на втулках винтов ввели значительно позже.

На Дальний Восток самолеты перегоняли по воздуху.

На одном из последних этапов маршрута, Домна - Хабаровск, произошло ЧП. Все началось с того, что командирский корабль увяз на взлете. Остальные бомбардировщики полчаса ходили кругами, ожидая, когда он поднимется в воздух. Не дождавшись, заместитель командира повел группу вперед. Командир взлетел только через полтора часа и отправился догонять своих.

Тем временем пятнадцать ТБ-З шли над облаками на высоте 5600 м. Устав, экипажи спустились в облака. Вот тут все и началось. Как потом выяснилось, почти все командиры кораблей не умели летать вслепую. Группа разбрелась. Четыре самолета благополучно сели в Бочкареве, семь - в Хабаровске, причем один из последних - без двух членов экипажа. Молодой штурман на шестом часу полета в облаках не справился со своими нервами и выпрыгнул с парашютом. Вслед за ним последовал техник, решив, что самолет терпит аварию.

Тем не менее перегонку возобновили, и год спустя на Дальнем Востоке насчитывалось крупное соединение ТБ-З. И вскоре эти самолеты будут применены против японцев в боях у озера Хасан. Кроме того, ТБ-3 был применен и в войне с Финляндией.

«Стратегическая авиация России. 1914-2008 гг.», Валерий Николаевич Хайрюзов, 2009г.