Известно, что идея халифата – соединение в руках одного лица духовной и светской власти над всем исламским миром – появилась сразу после смерти основателя ислама Мухаммеда, когда власть над исламской уммой – исламской общиной, объединявшей всех мусульман, была передана халифу (наместнику пророка Мухаммеда на земле).

Первым халифом стал сподвижник пророка Абу-Бакр, избранный на эту должность узкой группой соратников покойного Мухаммеда в 632 году. Однако его правление было весьма недолгим. Следующим, вторым по последовательности, но первым по значению места, которое он занял в истории первого арабо-мусульманского халифата, стал халиф Омар. Он одержал победу в войне с православно-византийской империей (Вторым Римом) и языческим огнепоклонническим иранским царством, в котором многие столетия правила авестийская, древнеперсидская по происхождению династия Сасанидов.

Ослабленные тяжелейшей войной между собой и внутренними смутами православная Византийская империя и авестийско-зароастрийский шахский Иран стали легкой добычей агрессивных пассионарных аравийских завоевателей, воодушевленных своей новой воинственной религией – исламом.

Двоюродный брат пророка Мухаммеда Али ибн Абу Талиб осаждает иудейскую крепость Камус (638 г.) Персидская миниатюра XVI в.

При халифе Омаре и его ближайших преемниках, исламский Арабский халифат захватил Египет, Сирию, Палестину, Иран, Ирак, Среднюю Азию, некоторую часть северной Индии (провинцию Синд), а на западе в конце VII века Северную Африку и вестготскую Испанию. Арабский халифат охватывал огромную территорию от испанских Пиренеев до афганских горных перевалов. Все это радикально изменило религиозную и этнокультурную картину раннего средневекового мира. Результатом арабских завоеваний стала почти полная исламизация авестийского языческого Ирана, где верность зороастризму сохранила в основном лишь небольшая группа курдов – иезидов.

В захваченных ещё халифом Омаром Египте, Сирии и Палестине значительная часть населения поддерживала монофизитскую ересь. Раскол среди местных христиан не только облегчил арабам завоевания у Византии территории этих стран, но и способствовал исламизации наиболее нестойкой части их христианского населения.

Большинство монофизитов, например, в Сирии и Палестине, уже давно отпавшие от православной церкви не выдержали мусульманского давления и приняли ислам (однако в Египте многочисленная коптская монофизитская община сохранилась и по сей день).

Православной Византийской империи повезло больше языческого зароастрийского Ирана, полностью сокрушенного цивилизационно и на долгое время потерявшего свою независимость. Византия, несмотря на значительные территориальные потери, сохранилась и как государство, и даже как империя. Проведя ускоренное обновление своих социальных и административных структур, она к середине X столетия возродила свою военную мощь настолько, что перешла в наступление на распавшийся на несколько частей и ослабевший Арабско-багдадский халифат. К тому времени он уже потерял свою изначальную пассионарность и превратился в объект манипуляций различных авантюристов, растащивших халифат, где правила его последняя династия Аббасидов на различные крупные и мелкие владения-эмираты.

К концу X века исламский мир, казалось, впал в летаргический сон, а идея джихада или газавата — священной войны с «неверными» (всем остальным немусульманским миром) была сдана в архив и сменилась, казалось бы, прагматическим подходом к отношениям с другими религиями и цивилизациями. Однако идея джихада получила второе дыхание после появления на Ближнем Востоке новой этнокультурной силы – турок-сельджуков. Родиной сельджукских турок, как и многих других тюркских народов, были западносибирские, алтайские и южно-казахстанские степи.

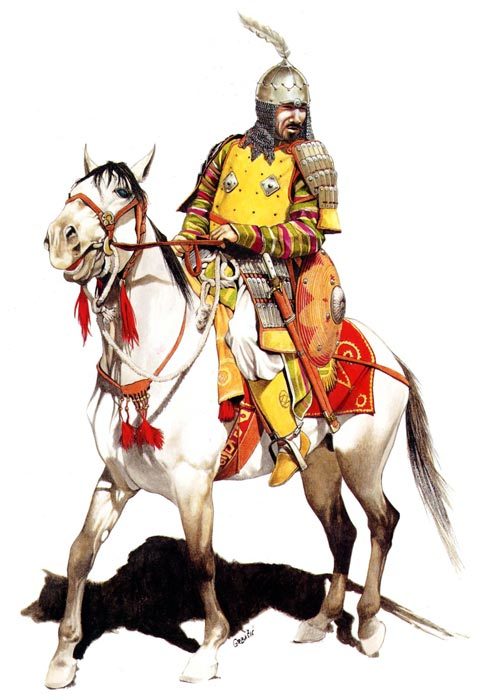

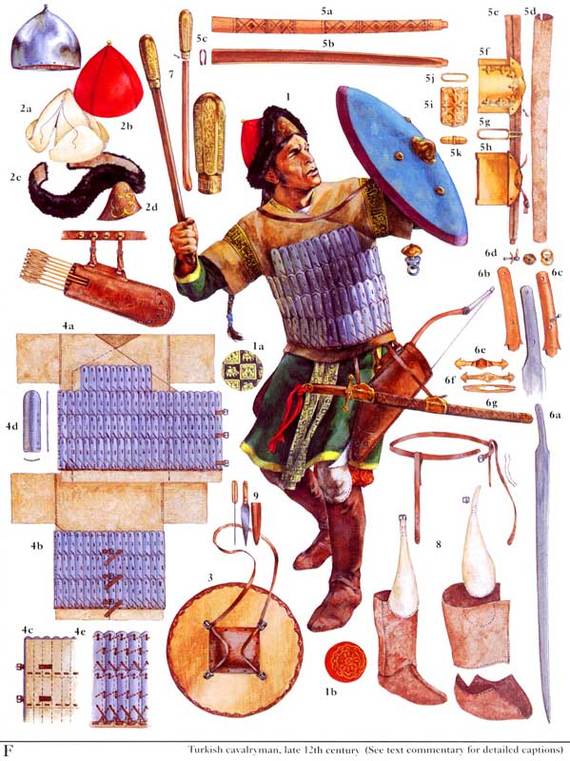

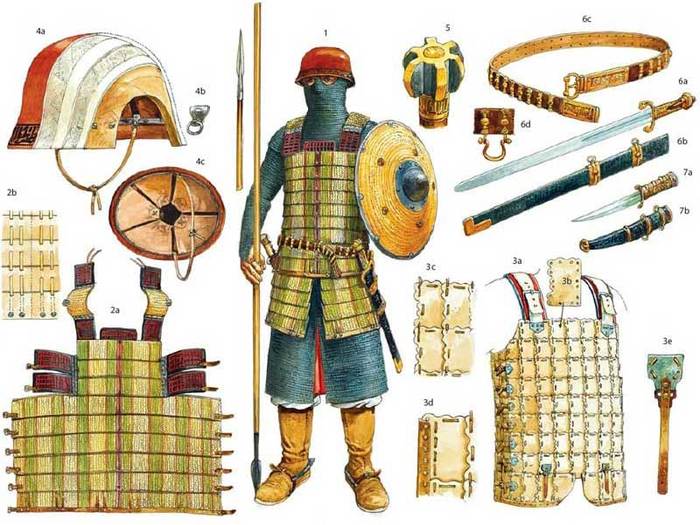

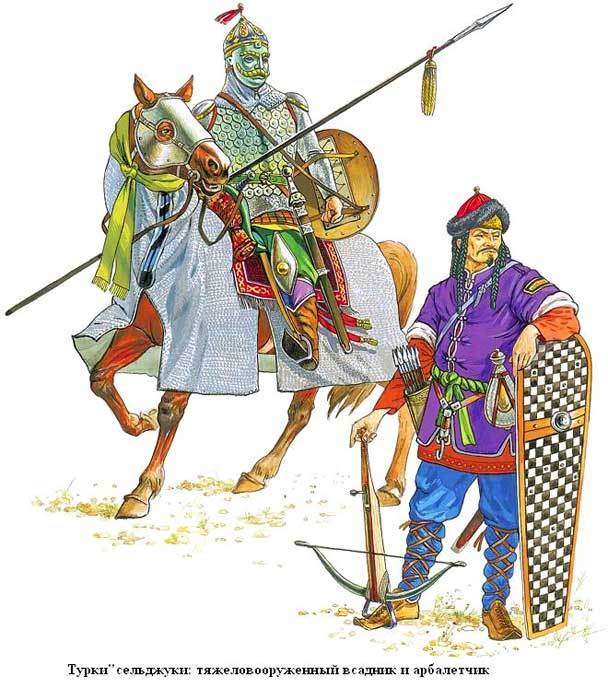

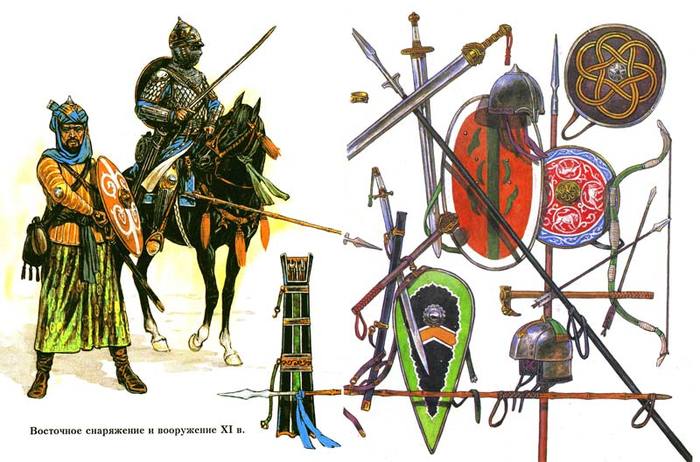

Тюркские воины

После нескольких попыток в VI-VII столетии овладеть Средней Азией тюрки были отброшены оттуда сначала китайцами, а потом, в начале VIII века, арабскими мусульманскими завоевателями.

После распада Арабского халифата при его последней династии Аббасидов, тюрки усилили натиск на Среднюю Азию, где в это время господствовало таджикское государство Саманидов. В результате краха этого государства и гибели правящей династии в междоусобной борьбе тюркские племена огромными массами проникли в Среднюю Азию. Среди других тюркских племен туда переселилось и племя турок-сельджуков. В 1035 году это племя получило от правившего в то время эмира Масуда Газневи право на проживание в районе города Мерва, откуда турки-сельджуки со своим вождем Тогрул-беком начали наступление сначала на Хорасан, а после его захвата и на весь остальной Иран.

Между 1040 и 1050 гг. турки-сельджуки завоевали весь Иран, а также в 1055 году заняли Багдад – столичную резиденцию аббасидских халифов, наследников владык Арабского халифата. Они лишили аббасидских халифов светской власти и заставили багдадского халифа Ахмад аль-Каима присвоить их вождю Тогрул-беку титул султана. Турки-сельджуки, относительно поздно принявшие (в первой половине X века) ислам, отличались свойственным недавним прозелитам повышенной мусульманской пассионарностью и даже агрессивностью, часто переходившей в фанатизм. Подобный настрой, сильно повышал боевой дух и воинскую боеспособность турок-сельджуков в их столкновениях как с мусульманскими народами Ближнего Востока, например иранцами, арабами, так и христианами – армянами, грузинами. В этой ситуации неизбежным становилось столкновение сельджукских турок с Византийской империей, что вскоре и произошло.

Решающее столкновение между турками-сельджуками и византийцами произошло недалеко от города Манцикерта в Западной Армении. Превосходившая противника по численности, но состоявшая в основном из разнородных и разноплеменных наемников византийская армия не смогла наладить хорошие отношения с вождями местного армянского ополчения и 19 августа 1071 года была полностью разгромлена войсками сельджукских турок, которых возглавлял султан Али-Арслан.

После битвы при Манцикерте Византия потеряла почти всю Малую Азию и попала в тяжелейшее положение. На захваченной территории бывшей византийской Малой Азии турки-сельджуки создали так называемый Румский (искаженное «римский») султанат, не ограничивавшийся в своих притязаниях Малой Азией. Само его название говорило о его претензиях господствовать над всей Византией. В это время идеи джихада — «священной войны против неверных», изначально свойственные государству так называемых великих сельджукидов со столицей в Ширазе, в ещё большей степени усиливаются на захваченных византийских землях – Румском и Сирийском султанатах. От угрозы дальнейшего сельджукско-турецкого завоевания Византийскую империю спасло начало Первого Крестового похода западноевропейских рыцарей против турок-сельджуков, объявленного римским папой Урбаном III.

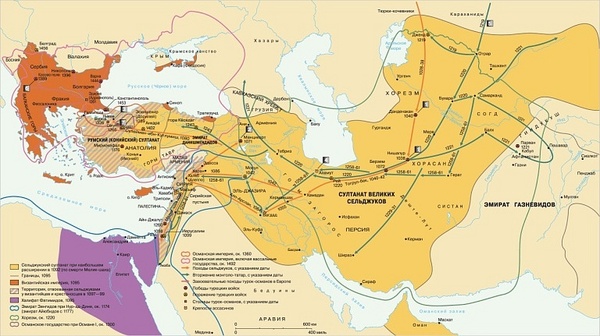

Сельджукский султанат и Византийская империя в конце XI в.

Однако начавшаяся эпоха крестовых походов, временно ослабив для православной Византии турецко-сельджукское давление, создала иную, не менее страшную, угрозу «братского» католическо-латинского западноевропейского завоевания, которая была реализована в 1204 году захватом православного Константинополя франкскими рыцарями IV Крестового похода. Эти действия западноевропейских рыцарей и стоявших за ними венецианских торговцев и Ватикана роковым образом остановили начавшийся ещё в конце XI века процесс отвоевания византийцами от сельджуков Малой Азии, достигший значительных успехов к концу XII столетия.

Западноевропейский удар в спину в 1204 году помог остаткам Румского султаната и отделившихся от него других сельджукских государств перегруппироваться и сохранить свое существование. Однако сельджуки не смогли непосредственно воспользоваться последствиями западной агрессии против Византии в своих целях.

В 20-х гг. XIII столетия сельджукские турки стали жертвой монгольского нашествия. Монгольскому нашествию также подверглись Иран, Ирак, Средняя Азия, Афганистан, все страны Среднего и некоторые страны Ближнего Востока. Наряду с двумя столетиями крестовых походов монгольское нашествие, разрушившее всю инфраструктуру этих стран, вызвало в широких кругах мусульман подъем джихадистских настроений.

Монгольские ханы, завоевавшие Средний Восток, придерживались христианского вероисповедания (в его еретическом несторианском варианте), и фактически выступали как союзники ненавистных мусульманам западных крестоносцев. Это вызвало у мусульман Среднего и Ближнего Востока волну ненависти не только к монголам, но и к христианам вообще, в том числе и к православным христианам, не имевшим ни к монгольским несторианам, ни к западных крестоносцам, жертвами которых они сами зачастую были, никакого отношения.

Но массы рядовых мусульман, не разбиравшихся в этих тонкостях, все более воспринимали ненависть к «неверным» как основу своей религии. Это в особенности относилось к мусульманам-суннитам, претерпевшим в 1258 году трагедию сожжения монголами Багдада и окончательного уничтожения последними Аббасидского халифата. Сельджукский Румский султанат в Малой Азии также попал под власть монголов к середине XIII столетия (с 1243 года). Однако для малоазийских турок это положение было даже более болезненно, нежели чем, для давно потерявших в то время свою государственность иранцев или смирившихся с исчезновением халифата арабов. Ещё вчера они господствовали на всем Среднем Востоке и неожиданно в течение короткого времени оказались в состоянии религиозного и национального унижения. Именно синтез подавленной турецкой пассионарности и исламского джихадистского фанатизма, выросшего в условиях монгольского владычества, стал основой того религиозно-национального сознания, которое породило новый период в истории мусульманской Турции — период Османского государства.

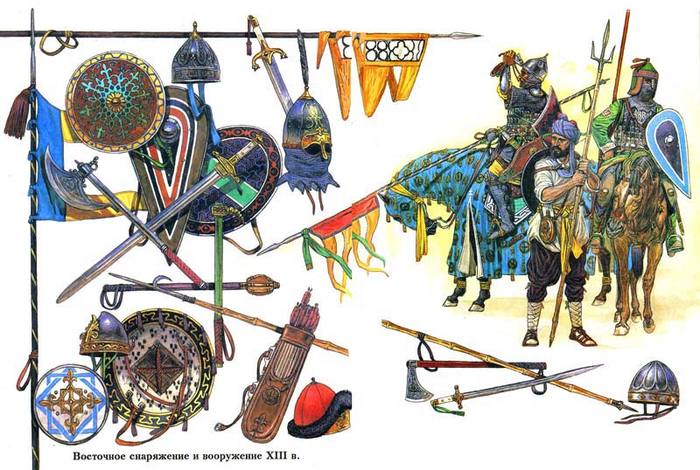

Сипахи и янычары на поле боя

Небольшое владение некоего Осман-бека в конце XIII столетия (первые свидетельства о нем известны с 1299 года) стало точкой консолидации исламско-джихадистских сил не только турок Малой Азии, но и многих воинственно настроенных мусульман со всего Среднего Востока. Однако надо заметить, что главным направлением джихадистской деятельности молодого Османского государства, первоначально маленького владения, стала не борьба с всесильной Монгольской империей, а стремление направить свою агрессию на ослабленную западным владычеством Византию, которая только недавно освободила свою столицу Константинополь от латинского владычества.

В 1301 году Осман, одержав свою первую крупную победу над византийскими войсками, провозгласил себя султаном. При всем при этом, не полулегендарный основатель османской династии, а второй османский султан – старший сын Османа Орхан, стал подлинным основателем Османского государства. Пользуясь внутренней слабостью так и не пришедшей в себя после западного латинского нашествия Византии, Орхан захватил у греков знаковые города Малой Азии – Никею (место проведения Первого Вселенского Собора Православной Церкви), Никомедию (бывшую восточную столицу Римской империи ещё до Константинополя) и бывшую столицу Румского султаната – Бурсу.

В отношении религиозного оформления власти Орхан также продвинулся дальше своего отца, провозгласив себя султаном Гази, т.е. участников джихада, вождем джихада (священной войны против неверных). Таким образом, именно Орхан заложил основы будущей Османской империи, как государства, которое ведет постоянную войну с христианским миром, и в котором не может быть постоянного мира с противником, а могут быть только временные перемирия до полного его разгрома и покорения.

Подобная геополитическая стратегия первых османских султанов принесла свои плоды. Раздробленные православные государства Балканского полуострова, так и не возродившаяся после западного нашествия 1204 года Византия, ставшая империей только по названию, и два южнославянских государства Болгария и Сербия, как раз в это время в XIV веке переживавшие период удельной раздробленности, не могли дать серьезный отпор джихадистскому натиску османских султанов Гази, а многие представители итальянских торговых городов-государств, например, генуэзцы – исходя из своих финансовых интересов активно поддерживали османов. Ещё при Орхане, покорившим большую часть греческой Малой Азии, османы воспользовались гражданской войной, разгоревшейся в Византии в середине XIV века, и под видом оказания помощи одной из сторон, закрепились на европейской территории Балкан во Фракии, создав там свой плацдарм.

Пользуясь постоянными столкновениями, как между самими балканскими православными государствами, так и частыми гражданскими смутами внутри них, османские султаны сумели продвинуться на европейскую территорию (на Балканский полуостров), поставив под свой контроль Восточную Фракию с городом Адрианополь, ставшим под названием Эдирне в XIV столетии первой европейской столицей османских султанов. Однако вскоре, уже к 60-х – началу 70-х гг. XIV века, ими была завоевана почти вся Болгария, а вскоре после этого 15 июня 1389 года на Косовом поле они нанесли решающее поражение сербским войскам, надолго определив судьбу православных Балканских государств.

Битва на Косовом поле

В 1396 – 1397 годах османами была совершена первая серьёзная попытка осады и взятия Константинополя. И хотя она закончилась неудачей, османский султан Баязид не оставил надежд на реализацию этой цели и после снятия осады. Даже поражение, понесенное султаном Баязидом от войск Тамерлана в 1402 году, не изменило вектора развития османо-византийских отношений.

Вслед за разгромом ни Византия, ни Сербия, ни тем более, полностью покоренная турками Болгария не сумели воспользоваться трудностями, наступившими в османском государстве. После некоторого кризиса османский султанат возродил свою мощь и стал ещё более воинственным и агрессивным. В апреле 1453 года султан Мехмед II приступил к осаде Константинополя, за несколько месяцев до этого в ноябре 1452 года в надежде на западную помощь, окончательно принявшего заключенную в 1439 году Флорентийскую унию, подчинявшую византийскую церковь папе. Осада Константинополя продолжалась несколько недель. 29 мая 1453 года начался решающий штурм города, в котором погиб последний византийский император-униат Константин XI. Константинополь стал столицей Османской империи Стамбулом, а Кафедральный Собор Константинополя, Храм Св. София – мечетью.

Падение Константинополя, вызвавшее первоначально на Западе волну негодования и ужаса перед турецким завоеванием, быстро сменилось обычным равнодушием к судьбе восточно-православных христиан.

Вопрос о «крестовом походе против турок» превратился на Западе в предмет политических спекуляций различных сил, связанных с папством: Священной Римской империей германской нации, Францией и Испанией, Венгрией, Неаполитанским королевством. Затем эта тема вообще была вытеснена из европейской политической повестки дня текущими вопросами европейской общественной жизни, пока в 1529 году османские войска не оказались под стенами Вены. После этого турецкая угроза нависала над Европой ещё полтора столетия. Лишь после победы над турками под Веной в 1683 году европейцы начали контрнаступление и стали постепенно медленно вытеснять османов из Европы.

В 1461 году османами была захвачена так называемая Трапезундская империя – последний осколок старой династии Комнинов, правившей Византией ещё до Палеологов и основавшей Трапезундскую империю после латинского крестоносного погрома Константинополя в 1204 году.

В 1460 году османы завоевали Морею – последнее владения византийской императорской семьи на Балканах, где правил родной брат погибшего при защите Константинополя последнего византийского императора Константина XI Фома Палеолог. Впоследствии, оставив свою дочь Софию Палеолог, он бежал в папский Рим, где стал униатом и вскоре умер. Вернувшись в лоно православной веры, София вышла замуж за Великого князя Московского Ивана III, который благодаря этому браку получил вместе со своими потомками право на византийское наследство.

Тем временем Османская империя все более укреплялась как универсальное мусульманское государство. Разгромив в 1514 году шаха шиитского Ирана Исмаила, османский султан Селим I разбил в битве при Дабике недалеко от Алеппо войска египетского мамелюкского султана Кансука Альгаури. Мамелюкский Египет, владевший также Сирией, Палестиной, драгоценными как для христиан и иудеев, так и для мусульман святынями Иерусалима, а также Меккой и Мединой – священными городами для каждого мусульманина, связанными с зарождением ислама и деятельностью пророка Мухаммеда. Присоединение этих святынь к Османской империи вместе с захватом Сирии, Палестины и Египта и Аравийского Хиджаза с Меккой и Мединой окончательно сделали Османскую империю универсальным мусульманским государством. Это обострило вопрос о возрождении Халифата и передачи халифских полномочий османским султанам.

Ещё с конца XIV столетия некоторые османские султаны, начиная с Мурада II, называли себя халифами, однако эти претензии не имели под собой серьёзной почвы, так как хранителем исламских святынь было совершенно другое государство – мамелюкский Египет.

С 1516 года Сирия и Палестина с Иерусалимом, а с 1517 года и Египет с аравийским Хиджазом, где находились святые города ислама Мекка и Медина, перешли под власть османского султана и победителя Селима I. С этого момента претензии османов на халифскую власть стали восприниматься в мусульманском мире как абсолютно законные и канонические. Именно обладание Меккой и Мединой делало османских султанов в глазах подавляющего большинства мусульман-суннитов подлинными халифами – вождями всего исламского мира вне зависимости от подданства мусульман и их проживания.

Существует легенда, что живший на попечении мамелюкских султанов потомок бежавших из cожженного монголами Багдада абассидских халифов передал в торжественной обстановке османскому султану Селиму I знаки халифского достоинства. Многие историки опровергают эту версию на том основании, что сведения об этом сохранились лишь в поздних источниках начиная со второй половины XVIII века. Как бы то ни было, халифские полномочия султанов Османской империи стали реальностью именно со времен царствования Селима I.

Османская Турция как султанская монархия рухнула после поражения в Первой Мировой войне в 1918 году. Религиозная халифская власть потомков османских султанов была упразднена президентом Турции Ататюрком в 1924 году. Казалось бы, Османская империя полностью ушла в историю, но сейчас мы видим в современной Турции возрождение как традиций османской агрессивной воинственности, так и джихадистско-халифатских основ этой империи.

Леонид Афонский