Вертолётам приходится совершенствоваться, а Буханка идеальна изначально1

Вероятно поэтому вертолёты пытались эволюционировать в Буханку:

Эволюция буханкоптера

Морячок Ми-4М

Появление в Вооруженных Силах СССР вертолета Ми-4 грузоподъемностью 2000 кг, первоначально предназначавшегося для транспортировки десантников, сразу привлекло внимание как многочисленных силовых структур, так и ГВФ. Не стал исключением и Военно-Морской Флот. Перед ним открывалась широкая перспектива по использованию Ми-4 не только для доставки десантников, но и для выполнения поисково-спасательных операций на море, траления мин, поиска подводных лодок (угроза от которых постоянно возрастала) и в качестве торпедоносца.

Первым в 1953 г. создали противолодочный Ми-4М (встречаются обозначения Ми-4ВМ, ВМ-12). В отличие от сухопутного Ми-4 А, на противолодочном вертолете установили радиолокатор СПРС-1 («Курс-М»), предназначенный для поиска подводных лодок, находившихся как в надводном, так и в погруженном (под перископом) положении, комплектом из 18 радиогидроакустических буев РГБ-Н «Ива», опускаемый с помощью ручной лебедки магнитометр АПМ-56, оптический прицел ОПБ-1С и до 100 противолодочных бомб ПЛАБ-МК. Штурмана-оператора РЛС расположили в подфюзеляжной гондоле. На борту имелся аэрофотоаппарат АФА-БА21С.

Ми-4М прошел государственные испытания и рекомендовался к серийному производству после устранения выявленных дефектов. С 1957 по 1958 год завод № 387 в Казани построил 76 вертолетов противолодочной обороны Ми-4М. Надо сказать, что проку от этих машин было мало. На них фактически отрабатывались различные методики по поиску субмарин вероятного противника, готовились кадры для последующих более совершенных противолодочных вертолетов.

Для этого, как рассказал А.М.Артемьев, на первых Ми-4М выпуск и уборка гондолы с магнитометром осуществлялись с помощью ручной лебедки. Для этого штурман должен был, получив разрешение командира экипажа, перейти в грузовую кабину, установить на лебедку рукоятку и, считая обороты, выпустить гондолу, контролируя ее спуск по меткам на кабель-тросе. Затем следовало подсоединить электрический разъем кабеля магнитометра. Лишь после этого начинался поиск подводной лодки. Все это, включая подъем магнитометра, занимало много времени и требовало значительных физических усилий. Скорость полета вертолета с выпущенной гондолой не должна была превышать 130 км/ч.

Для поиска надводных объектов, в том числе и подводных лодок, двигавшихся под перископом с устройством для работы двигателя под водой (РДП) у береговой черты, предназначалась весьма несовершенная РЛС СПРС-1. Дальность обнаружения подводной лодки в таком положении при штиле, судя по результатам испытаний локатора, не превышала 20 км. Однако штилевая обстановка на море — это идеальный случай, в действительности, уже при волнении моря около 3 баллов дальность обнаружения субмарин не превышала 5 км. СПРС-1 имела и другой недостаток — очень ограниченный сектор обзора и только вперед. Причем при поиске подводной лодки угол сканирования радиолуча ограничивался 150 градусами, при пеленговании цели — не более 30 градусов в горизонтальной плоскости. Имелись трудности и с опознаванием на экране береговой черты.

Начиная с 1957 г. вертолеты Ми-4М организационно оформлялись в отдельные эскадрильи базовых вертолетов ПЛО. В том же году в соответствии с июльским 1958 г. постановлением правительства противолодочный Ми-4М оборудовали гидроакустической станцией «Рион», но дальше опытов дело не пошло.

Спустя два года на базе серийной машины построили и в октябре предъявили на государственные испытания усовершенствованный базовый вертолет противолодочной обороны Ми-4М с РЛС «Рубин-В», иногда обозначаемый как Ми-4МР. В связи с заменой радиолокатора СПРС-1 на «Рубин-В» перенесли в другое место приемники воздушного давления — датчики измерения скорости полета, рулежные и посадочные фары. Кроме стандартного набора пилотажнонавигационного и связного оборудования, винтокрылую машину оснастили комплектом радиогидроакустических буев РГБ-Н (до 18 штук) — основными средствами поиска субмарин, вспомогательным магнитометром АПМ-56 с электролебедкой ЛПГ-1, а также аэрофотоаппаратом АФА-БАФ21.

Как и на предшественнике, штурман располагался в подфюзеляжной гондоле с устройством аварийного сброса. В итоге всех доработок пустой вертолет потяжелел на 130 кг и в итоге уменьшилась полезная нагрузка.

Для борьбы с подводными лодками предусмотрели, в частности, бомбы МПЛАБ-100, ФАБ-500М-46, ПЛАБ-5 00-300, ФАБ250МУ и ОФАБ-100М. Максимальная бомбовая нагрузка составляла для этого варианта до 1000 кг.

Ведущими на этапе государственных испытаний были инженер П.Захарченко и летчик В.Калихин. Испытания Ми-4М, завершившиеся весной 1960 г., показали, что машина практически соответствовала техническим условиям на поставку вертолетов в 1959 г. и тактико-техническим требованиям ВВС и промышленности, предъявлявшимся к РЛС.

Достаточно сказать, что РЛС «Рубин-В» после непродолжительной доводки по надежности работы значительно превзошла СПРС-1. Сектор ее обзора вперед возрос до 250 градусов, хотя задняя полусфера из-за установленной биологической защиты по-прежнему не просматривалась. Станция «Рубин-В» позволяла уверенно обнаруживать береговую черту и крупные города на расстоянии 240 — 260 км, военно-морские базы — на 150 км и более, что в совокупности с имевшимся радионавигационным и связным оборудованием позволяло летать в сложных метеоусловиях днем и ночью, но при установленном для Ми-4 погодном минимуме. Надводные корабли типа эскадренного миноносца обнаруживались на удалении 150 км, а подводные лодки, находившиеся на перископной глубине и двигавшиеся с использованием устройства РДП, — на расстоянии около 28 км.

Ми-4МР, хотя и рекомендовался для принятия на вооружение в качестве вертолета противолодочной обороны, все же требовал некоторой доводки.

В марте 1961 г. части, оснащенные этими вертолетами и самолетами Бе-6, переименовали в противолодочные, в следующем году завод в Казани построил первые 10 Ми-4М с РЛС «Рубин-В».

Усовершенствованные машины дополнительно оснастили гидроакустической станцией, магнитометром АПМ-60 (принят на вооружение в 1960 г.) с большей дальностью обнаружения подводных лодок, по сравнению с АПМ-56 и автопилотом АП-31, но многие летчики не рисковали включать его в полете. Спустя два года вертолет приняли на вооружение. Особенностью противолодочного вертолета была отделявшаяся в аварийной ситуации кабина штурмана.

В том же году на основании декабрьского постановления правительства началась разработка экспортного варианта Ми-4МЭ, предназначенного для поставок в страны, дружественные СССР. Облик машины остался прежний, но состав оборудования существенно изменился. Вместо РЛС «Рубин» установили РБП-4Г, самолетный запросчик-ответчик СРЗО-2М поменяли на ответчик СРО-1 «Барий» опять же в экспортном исполнении. С машины сняли автопилот и часть бомбового вооружения.

Государственные испытания Ми-4МЭ завершились в марте 1964-го, и в том же году они стали покидать сборочный цех серийного завода. Экспортные Ми-4МЭ можно было встретить на аэродромах Польши и ГДР. В Германскую Демократическую Республику в 1965 — 1966 гг. поставили четыре противолодочных вертолета под обозначением Ми-4МА. Они находились в эксплуатации до 1977 г

На базе Ми-4М в 1963 г. построили первый отечественный вертолет-торпедоносец Ми-4Т. С вертолета для облегчения сняли РЛС, противолодочное оборудование и автопилот. В фюзеляже разместили двустворчатый контейнер для противолодочной циркулирующей самонаводящейся торпеды АТ-1 с бомбодержателем, утепленный контейнер для радиогидроакустических буев РГБ-НМ «Чинара» и выдвижную антенну устройства СПАРУ-55, предназначавшегося для приема сигналов от них на удалении до 60 км. В связи с этим пришлось изменить конструкцию шасси.

Вертолет Ми-4Т мог использоваться не только в качестве торпедоносца, но и бомбардировщика. В дополнение к оптическому прицелу для дневного бомбометания ОПБ-1Р установили ночной НКПБ-7, обновили радиосвязное оборудование. При одинаковой с Ми-4М полетной массе за счет увеличения запаса горючего дальность полета вертолета возросла с 246 км до 500 км, а бомбовая нагрузка — с 246 до 520 кг.

В 1955 г. построили минный тральщик Ми-4БТ с надувным баллонетным шасси, допускавшим не только взлет и посадку, но и буксировку по воде.

Совершенно очевидно, что вероятность обнаружения, а тем более поражения субмарин с помощью Ми-4М и его более поздних модификаций оставляла желать лучшего.

Тогда же на Ми-4 провели ряд исследований, направленных на обоснование требований к противолодочным вертолетам и их оборудованию. В частности, исследовали возможность использования опускаемой гидроакустической станции (ГАС) АГ-19 «Клязьма», позволявшей определять направление источника шума, которая была принята на вооружение в 1959 г. Поскольку на Ми-4 имелось лишь колесное шасси, для пользования ГАС вертолет зависал в заданной точке над морем и опускал приемное устройство гидроакустической станции на расчетную глубину. В случае отсутствия шумов подводной лодки противника вертолет перелетал в другой район и поиск продолжался.

В начале 1960-х годов АГ-19 стали устанавливать на вертолеты, но она практически не использовалась. Причин для этого было несколько. Но самая большая трудность заключалась в удержании вертолета над выбранной точкой. Например, спуск машины ниже 18 — 20 м (ее определение осложнялось отсутствием радиовысотомера и происходило на глазок) приводил к забрызгиванию ее водой, а смещение в ту или иную сторону искажало направление источника шума. Да и дальность пеленгации оставляла желать лучшего.

Летные исследования показали, что в самых благоприятных гидрологических условиях дальность обнаружения дизельных подводных лодок, имевших ход 5 — 6 узлов и буксирующих за собой буй для увеличения шумности, не превышала 0,5 — 0,8 км. Многочисленные отказы гидроакустической станции, в том числе выход из строя приемного устройства, нарушение герметичности соединения кабель-троса станции и прочее, показали, что станция практически неработоспособна.

На вертолетах Ми-4 в опытных полетах, возможно, раньше, чем в некоторых других странах, проверялись способы приемки топлива от судов ВМФ на режиме висения. Для этого на танкере установили специальный заправочный узел, а на вертолетах — дополнительное оборудование для приемки топлива. Скорость перекачки его достигала 500 — 700 л/мин. Оригинальная разработка, к сожалению, не получила дальнейшего развития.

Техническое описание Ми-4

Цельнометаллический вертолет Ми-4 выполнен по классической одновинтовой схеме. Коническая полумонококовая хвостовая балка круглого сечения имела отклоненную вверх балку хвостового винта.

Несущий винт — четырехлопастный, с шарнирным креплением лопастей и фрикционными демпферами. С 1960 г. выпускался с цельнометаллическими лопастями прямоугольной формы в плане.

Трехлопастный рулевой винт диаметром 3,6 м имел деревянные лопасти трапециевидной формы в плане.

Трансмиссия включала три редуктора: главный — с муфтой свободного хода, промежуточный и рулевого винта, соединительные валы и тормоза несущего винта. Скорость вращения вала несущего винта на взлетном режиме 198 об/мин, на номинальном режиме 178 об/мин.

Силовая установка состояла из поршневого двухрядного звездообразного 14-цилиндрового двигателя АШ-82B взлетной мощностью 1700 л.с. с принудительным воздушным охлаждением. Мотор размещался в носовой части фюзеляжа, по бокам которого установлены воздухозаборники системы воздушного охлаждения.

Топливо заливалось в мягкий протестированный бензобак емкостью 1000 л, располагавшийся в центральной части фюзеляжа. Для перегоночных полетов в грузовой кабине устанавливается дополнительный бак емкостью 275 л. Маслосистема состоит из одного маслобака емкостью 65 л и маслорадиатора, охлаждаемого воздухом от вентилятора двигателя.

Система управления вертолетом имела гидроусилители во всех четырех каналах с пружинными загрузочными механизмами.

Шасси — четырехопорное, неубирающееся с масляновоздушными амортизаторами и тормозными колесами размерами 700×250 мм. Передние опоры с самоориентирующимися колесами размерами 400×150 мм, на конце хвостовой балки снизу размещена предохранительная хвостовая опора с воздушным амортизатором.

Экипаж вертолета состоял из 3 — 4 человек.

Ми-4

Этот советский вертолет был разработан и изготовлен в конструкторском бюро имени Миля в 50-х годах прошлого века. Его основной задачей было производить транспортные перевозки для войск СССР.

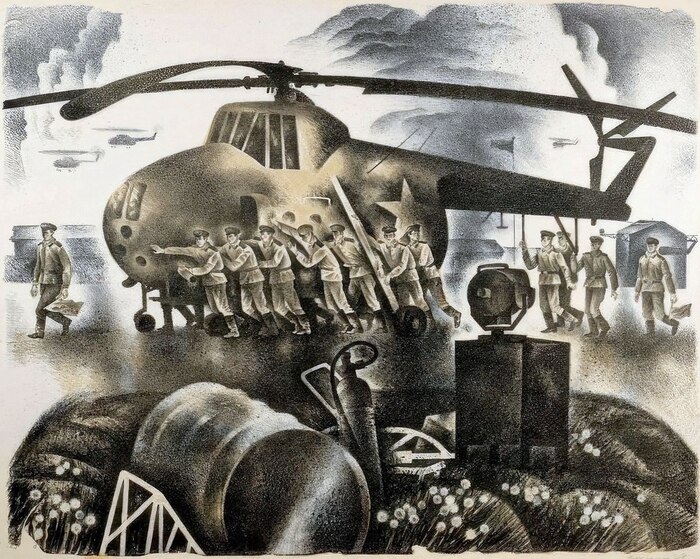

Данная машина имела все характеристики для транспортировки грузов. Во-первых, она имела достаточно большой грузовой отсек, в котором можно перевозить грузы весом более чем 1,5 тоны или перевозить до 12 десантников с полной экипировкой. В этой модели впервые был создан грузовой люк в хвосте вертолета. Данная машина была более 20 лет основной машиной десанта. На сегодняшний день эта модель еще стоит на вооружении Китая.

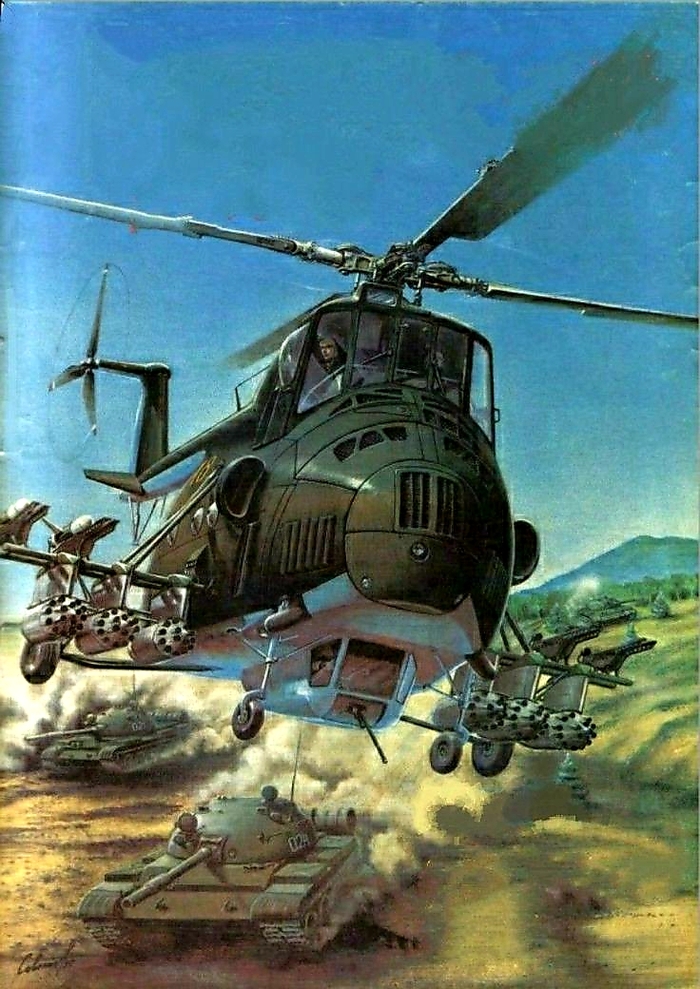

В 1950—1970 — основной транспортно-десантный вертолёт стран Варшавского Договора.

Первые разработки вертолета Ми-4 были сделаны в начале осени 1951 года. Главной задачей перед конструкторами ОКБ Миля было создание машины, которая не уступала бы в качестве и характеристиках зарубежным аналогам вертолетов. Основной точкой опоры у конструкторов стал американский вертолет Н-19. Откровенно говоря, Ми-4 внешне очень похож на эту машину. Но основным различием этих машин стало то, что советская версия имела значительно большие размеры и массу.

Нужно отметить тот факт, что разработка и изготовление прототипа модели вертолета Ми-4 произошли в очень короткие строки. Летом 52 года уже начались первые испытания машины. Первый полноценный полет Ми-4 совершил в июне 1952 года. В этом же году началось серийное изготовление в городе Саратове, а с 53 года выпуском занялся и Казанский завод. Казанский вертолетный завод стал основным изготовителем вертолета Ми-4 вплоть до 1966 года, в котором данную машину сняли с производства. Эксплуатация этого вертолета в ВВС началась в 1953 году. В этот же период вертолет начали использовать и в гражданских целях, в основном это была перевозка пассажиров и грузов.

Данная модель вертолета имела большой авторитет как в военной сфере, так и в гражданской авиации до появления более новой модели вертолета Ми-8. Эта машина использовалась практически во всех сферах хозяйства, начиная от перевозки пассажиров и до тушения лесных пожаров и полярных экспедиций. Ми-4 экспортировался более чем в 30 стран всего мира. Этот многоцелевой вертолет изготовлялся также на территории Китая. По статистическим данным в 1955 году на вооружении множества стран мира находилось 555 единиц Ми-4. Его эксплуатация шла до конца 80-х годов, окончательно она прекратилась в 1988 году после крушения одной из машин.

Главным конструктором вертолета Ми-4 был назначен М.Н. Пивоваров. При разработке и испытаниях вертолета Ми-4 конструкторы столкнулись с множеством проблем, которых раньше не возникало при проектировании предыдущих моделей. ОКБ Миля пришлось прибегнуть к помощи ЛИИ и ЦАГИ, которые помогли решить проблему усталости металла и прочности конструкции. Задачи создавал рулевой винт, а также резонанс всей конструкции в наземном положении. Но самым трудным вопросом стали новые лопасти винта, которые могли выдерживать только до 150 часов эксплуатации. Но в дальнейшем и это было решено. Срок работы лопастей был доведен до трехсот часов, а потом и вовсе до тысячи.

Конструкторами были увеличены геометрические размеры винтов, что опять же привело к новой проблеме: появился флаттер лопастей. Решением была установка балансиров, но, к сожалению, и это полностью не удалило эту проблему. Весь опыт, который получили конструкторы при изготовлении вертолета Ми-4, послужил им в дальнейшем очень хорошим уроком и заставлял продумывать все возможные проблемы в новых моделях. Как говорили сами работники конструкторского бюро Миля, вертолет Ми-4 был достаточно интересной машиной.

Ми-4 был изготовлен в двухэтажном варианте, что очень сильно напоминало американский аналог Сикорского под названием S-55. Поскольку новый вертолет имел массу, которая превышала массу Ми-1 в 4 раза, он должен был иметь достаточно мощную силовую установку. Данный летательный аппарат был оснащен двигателем АШ-82В, который выдавал мощность при взлете в 1700 лошадиных сил, а при нормальном полете она достигала 1530 лошадиных сил.

Позади силовой установки была расположена грузовая кабина, которая оснащена сидениями для десантников. Грузовая кабина заканчивалась люком, через который можно было достаточно удобно производить загрузку. Для более удобного поднятия и перевозки грузов Ми-4 был оснащен внешней подвеской, которая способна выдержать вес в 1300 кг. На военные версии вертолета был установлен пулемет, который размещался под фюзеляжем машины. Пулеметом управлял бортмеханик.

Кабина пилотов была расположена над грузовым отделением, причем большую часть ее составляли стеклянные поверхности. За спиной пилотов был расположен отсек, где расположился топливный бак и редуктор. Чтобы дальность полета была больше, машину можно было оснастить дополнительным топливным баком, который устанавливался внутри грузового отсека.

Подъем машины осуществлял четырехлопастной главный винт, который в диаметре имел 21 метр. Все агрегаты несущего и хвостового винтов были значительно усовершенствованы по сравнению с Ми-1. Шарниры вертолета были оснащены резиновыми втулками для защиты. Лопасти винта изготовлялись из стальных лонжеронов, которые крепились с помощью заклепок. Также к ним присоединялся деревянный каркас. Толкающий хвостовой винт состоял из трех лопастей, которые изготовлялись из дерева, в диаметре он был 3,6 метра. Большинство движущихся соединений и кабина пилотов были оснащены противообледенительными системами.

Вертолет Ми-4 стал одной из первых воздушных машин, которые были снабжены гидроусилителями управления. Проводка управления являла собою систему из тяг и качалок. Управление внутри кабины пилотов было полностью дублировано, а достаточно новое на то время оборудование давало возможность проводить полеты в любое время суток и даже при сложных метеорологических условиях. Шасси вертолета Ми-4 состояло из четырех пирамидальных опор, а в конце 50-х годов начали применять и лыжное шасси для зимних условий.

Вертолет Ми-4 использовали значительно шире, нежели Ми-1. Это все потому, что он был более просторный и практичный, в грузовой кабине можно перевозить 8 раненых людей на носилках или 16 десантников. Но был удобен и тем, что в нем можно перевозить большие цельные грузы, например, такие как автомобиль ГАЗ или два мотоцикла с колясками. Пре небольшом переоборудовании грузовой кабины вертолет можно использовать как спасательную машину для перевозки раненых или больных людей.

За все время производства и эксплуатации вертолет Ми-4 прошел множество доработок, модернизаций и усовершенствований. На базе стандартного десантно-транспортного вертолета было разработано и изготовлено более тридцати разнообразных модификаций, которые имели более узкую специализацию применения.

Тактико-технические характеристики Ми-4

- Первый полёт: 3 июня 1952 года

- Начало эксплуатации: 1953 год

- Единиц произведено: ~ 3900

Экипаж Ми-4

- 3 человека

Вместимость Ми-4

- 16 пассажиров

Габаритные размеры Ми-4

- Диаметр несущего винта: 21 м

- Диаметр рулевого винта: 3,6 м

- Длина фюзеляжа: 16,8 м

- Высота: 4,4 м

Вес Ми-4

- Масса пустого вертолёта: 4900 кг

- Нормальная взлётная масса: 6950 кг

- Максимальная взлётная масса: 7600 кг

- Внутренний запас топлива: 1000+500 кг

Грузоподъёмность Ми-4

- 1600 кг

Двигатель Ми-4

- Количество, тип, марка: 1 х АШ-82В

- Мощность: 1 х 1700 л. с.

Скорость Ми-4

- Крейсерская скорость: 140 км/ч

- Максимальная скорость: 226 км/ч

Дальность полёта Ми-4

- 465 км

Статический потолок Ми-4

- 1200 м

Динамический потолок Ми-4

- 5500 м

«Бриллиантовая россыпь» Михаила Миля

22 ноября исполняется 115 лет со дня рождения советского учёного и авиаконструктора, Героя Социалистического Труда Михаила Леонтьевича Миля.

Вертолёты, созданные в Конструкторском бюро Михаила Миля – а это Ми-1, Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-7, Ми-8, Ми-10, Ми-12, Ми-24, Ми-26, список можно продолжить и далее – приняты на вооружение 30-ю государствами, эксплуатируются более чем в 100 странах мира. Винтокрылые летательные аппараты марки Миля уважительно и красиво называют «бриллиантовой россыпью». На них установлено свыше 60 мировых авиационных рекордов.

Важную роль в формировании М.Л. Миля как инженера и конструктора сыграло его обучение в Донском политехническом институте, куда он, родившийся в Иркутске, прибыл после первых лет учёбы в Сибири. Лекции по аэродинамике в Новочеркасске ему читал молодой профессор В.И. Левков – будущий создатель первых в мире судов на воздушной подушке.

12 декабря 1947 года на базе московского завода №383, выпускавшего винты для самолётов, создали ОКБ по разработке первых советских вертолётов. Первенец ОКБ, которое возглавил Михаил Миль, к тому времени уже доктор технических наук, был довольно лёгкой машиной, рассчитанной на пилота и двух пассажиров.

Второй серийный вертолёт милевской марки – Ми-2 – стал гораздо тяжелее и мог поднять десять пассажиров или восемь десантников с полным боекомплектом.

Созданный в 1953 году Ми-4 стал ещё более грузоподъёмным: 16-18 десантников или максимум до 1,6 тонны груза. Первым «тяжеловесом» в семействе вертолётов Михаила Миля стал Ми-6 – в течение долгого времени он удерживал титул самого грузоподъёмного: эта крылатая машина создавалась для перевозки мобильных тактических ракетных комплексов «Луна» весом порядка 20 тонн!

РГАКФФД представляет сегодня фрагмент документального фильма «Советские гражданские вертолёты»: вы сможете увидеть демонстрационные полёты «птенцов»

КБ Михаила Миля и их создателя, запечатлённого

в салоне вертолёта («Моснаучфильм», 1966 г.).

--

Российский государственный архив кинофотофонодокументов (РГАКФФД)

Фрагмент кинофильма: "Советские гражданские вертолеты"

N Учетный: 20977

Дата выпуска: 1966

Киностудия: Моснаучфильм

Режиссер: В. Цукерман

Аннотация: Фильм о выставке советских гражданских вертолетов, организованной Всесоюзным объединением "Авиаэкспорт", проходившей в мае 1965 года.

Публика на выставке. Демонстрационные полеты вертолетов"МИ-10", "МИ-6", "МИ-4", "МИ-8". Вертолеты на поле аэродрома. Авиаконструктор М. Л. Миль в салоне вертолета.

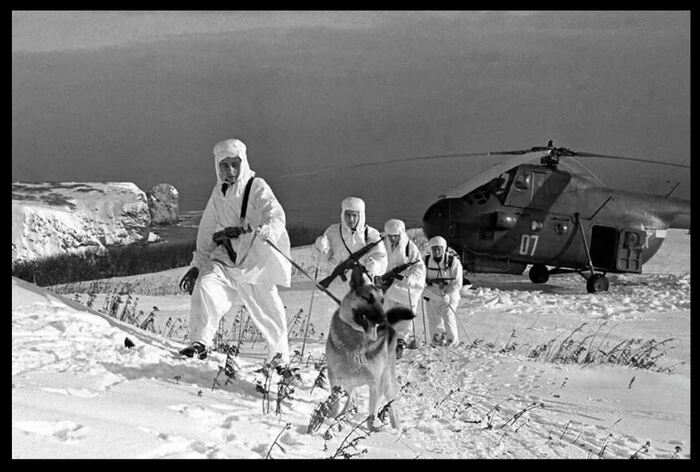

Воздушные патрульные Чехословакии

Вертолёты Ми-4 состояли на вооружении отдельной авиационной эскадрильи чехословацкого министерства внутренних дел. Сама эскадрилья была сформирована в 1953-м году, и использовалась для мониторинга дорожной обстановки, массовых мероприятий, а также перевозок в интересах министерства.

Первоначально эскадрилья была вооружена лёгкими самолётами, но уже в 1960-м году эскадрилья получила первые вертолёты: Ми-1.

В 1961-м в дополнении к ним был получен и первый транспортный вертолёт Ми-4, ещё два вертолёта данного типа были получены в 1965-м году. Изначально вертолёты были окрашены в белый цвет, однако в начале 70-х гг., во время ремонта, вертолёты были перекрашены в зелёный цвет.

В 1970-1972 годах эскадрилья была перевооружена многоцелевыми вертолётами Ми-8 и лёгкими вертолётами Ми-2, после чего вертолёты Ми-4 были выведены из эксплуатации и переданы на баланс армии.