Часть1 - Харбей

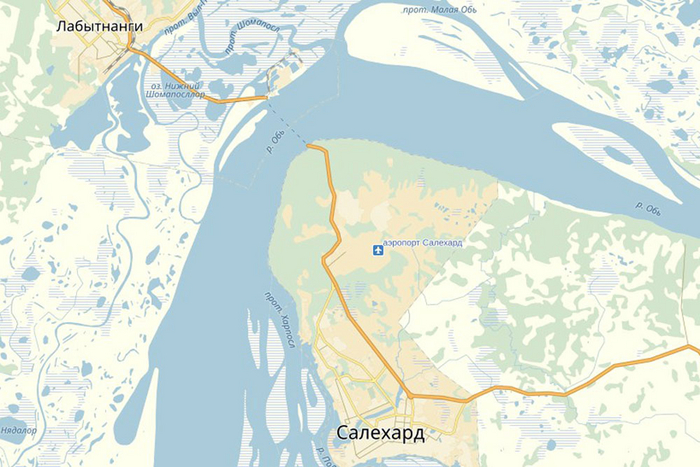

Совершил рабочую поездку в ЯНАО, объект недалеко от г. Лабытнанги, на территории геологического природного памятника Харбейский.Природа там просто космическая, раньше я был только севернее, на архипелаге Новая Земля, а тут выпала возможность побывать "чуть-чуть" за полярным кругом. Самый ад - это комары, но привыкаешь. Для себя решил, что однажды обязательно посещу эти места в качестве "отпускника".Аэропорт в Салехарде небольшой, но удобный. Есть где зарядить технику, есть кафе (есть там не советую, если только пивка попить за 600р.). Из Салехарда в Лабытнанги попадаешь через паромную переправу. Паром идет минут 20.Лабытнанги - небольшой уютный город. Малоэтажная застройка, потрясающая чистота и обилие детских площадок. Как жители гуляют в шортах и футболках я просто не понимаю, комары атакуют числом до дивизии без предупреждения. Могут отпиз...ть и унести в лес. Купить в городе фумигатор или что-то подобное тот еще квест, все раскуплено.

Ямальский Новый год: Салехард и Лабытнанги

Итак, из Салехарда я в 15 часов отправился в Лабытнанги. Перед отъездом хотелось немного посмотреть на городок-конечную станцию, тем более время позволяло.

Вчера, когда я ходил гулять к речному вокзалу, сильно удивлялся, почему вдалеке, над таким небольшим городом - такое сильное световое загрязнение? Игра на контрасте? Аэропорт влияет, который по дороге? Или может опять месторождения западнее Лабытнанги подсвечивают небо?

В итоге, когда нас высадили на бульваре Победы, то я опешил от обилия гирлянд, инсталляций и прочих источников света!

В очередной раз убеждаюсь, что тепло и свет на севере имеют совершенно другую ценность, чем в средней полосе. Прямо какая-то редукция ценностей происходит под влиянием климата. Может поэтому мне нравится север - за то, что он схож с горами в этом вопросе?

Прогулялся по центральным улицам, дойдя до спорткомплекса «Снежинка». Так-так, кто вкладывался в инфраструктуру? «Газпромнефть»? «Новатэк»? Ого, вот это коллаборация. Неудивительно, почему город выглядит ухоженным, когда он под надзором сразу двух корпораций!

Благоустройство тоже на высоте - все эти фонари, почищенные дорожки, иллюминации из каждого утюга. Удивлен зданием школы, которая отдавала какой-то мануфактурой, как элитные частные английские школы-пансионы. Впрочем, напротив вообще находился не действующий радиотелескоп, чему уж удивляться?

Световое загрязнение увеличивал еще туман (или какая-то дымка?), который образовался в результате конденсации - я чувствовал это кончиками усов и ресниц, а телефон - размытыми шарами вокруг источников света.

Из архитектурных особенностей Лабытнанги я бы отметил импланты в виде складов, в которых сейчас располагались магазины и ПВЗ. Такое ощущение, будто раньше у них были иные функции - продовольственных баз, гаражей, складов или чего-то еще, ибо они сильно выделялись своей невзрачностью на фоне окружающих домов.

К слову, многоквартирное жилье в Лабытнанги тоже свежее. Здание вокзала отделено от основной селитьбы частным сектором, представленным двухэтажными, как правило, 16-квартирными деревянными бараками. Эти бараки огородились от проезжей части мелколиственными деревьями и кустарниками. Почти все - жилые, судя по пластиковым рамам и гирляндам на окнах.

Вишенкой на торте путешествия стал такой случай: дежурный по станции вышла из помещения в зал ожидания и хорошо поставленным голосом произнесла с той же электрофонической интонацией, что наш поезд начинает посадку, где нумерация и на каком пути он стоит. С таким «лайв-выступлением» я сталкиваюсь впервые!

Из Салехарда в Воркуту по самой красивой железной дороге. Продолжаю рассказ о путешествии туда, куда мало кто ездит

Это вторая часть рассказа о моем путешествии по русскому северу. Я посетил Ямал, Коми, Архангельскую и Вологодскую область. Поймал классную погоду. Даже в тундре было под 30 градусов жары.

В прошлый раз был Салехард, а сегодня мы отправимся паромом и поездом по красивейшим местам в Воркуту.

Вид на паромную переправу через Обь Салехард-Лабытнанги. Здесь в самом узком в окрестностях месте могучей сибирской реки около двух километров. Издревле тут работает переправа, которая связывает здешние места с материком. Там за Уральскими горами республика Коми, а это уже европейская часть России.

Много лет бубнят о планах построить здесь мост для автомобильного и железнодорожного транспорта. Он так и просится. Но планы постоянно откладываются.

Людей здесь мало, а транспортной инфраструктурой тут заведуют корпорации. У Газпрома тут собственные железнодорожные магистрали. Про Трансполярную магистраль писал в прошлом посте.

Переправа работает четко: каждый 15 минут отправляется паром. Их тут, по-моему, шесть штук. Для авто услуга платная, для людей — бесплатно — дотации из бюджета.

Лабытнанги — небольшой городок на 25 тысяч жителей, который я обошел за час.

Почти все дома строятся на сваях, которые вбивают в вечную мерзлоту.

Симпатичное благоустройство.

Детский сад.

Железнодорожный вокзал. Видимо, пострадавший от буранов. Пока это тупик 200-километровой ветки от Северной железной дороги, которая идет из центра страны на Воркуту. Построили через Полярный Урал в 50-ых как часть нереализованного сталинского проекта Трансполярной магистрали. Сейчас мы по ней проедем.

Поезд Лабытнанги-Воркута ходит раз в сутки днем, поэтому можно насладиться красотами. Присоединяйтесь.

Кстати, это станция Харп. Здесь находится колония, в которой не так давно преставился Алексей Навальный...

А это мои пассажиры. сейчас выяснится, что одна из пассажирок потеряла паспорт, и ее не пустят в поезд. Залечь на дно в Лабытнанги…

На этом фото виден весь разношерстный состав этого поезда. Типичный офисный планктон, то есть я, за объективом в единственном числе. Зато много путейцев, вахтовиков, представителей северных народов, мигрантов…

…но больше всего было туристов. Погода была отличная. Поезд наводнили туристы.

Поезд трогается. Значит, надо поесть)

А за окном начинаются чудные виды.

Полярный Урал — это самая северная часть знаменитой гряды, которая делит страну на Европу и Азию.

Это защитные барьеры против снежных наносов. Зимой тут царствую бураны.

Отметимся на станции с крутым географическим названием.

Через 10 часов мы приехали из Азии в Европу. Да-да, это космическое место находится тут, но об этом в следующей части.

Итого бюджет:

Паром - бесплатно.

Поезд: сидячее место - 769 руб.

Читать также:

Самая северная железная дорога в мире

Железная дорога расположена на полуострове Ямал. Начинается от станции «Обская» (город Лабытнанги) и идёт до станции «Карская» (Бованенковское месторождение). Длина магистрали 572 км, и она целиком расположена за Северным Полярным кругом — начинается в 18 км от него и заканчивается на 418 км севернее. Отсюда и весомый титул – самая северная железная дорога в мире.

В состав дороги входит 5 станций, 12 разъездов, 70 мостов общей длиной более 12 км. В их числе мост через реку Юрибей — самый протяжённый мост в мире за Полярным кругом.

Железную дорогу запустил в 2011 году «Газпром» в рамках мегапроекта «Ямал» по созданию крупнейшего центра газодобычи на полуострове. «Обская — Карская» круглый год обеспечивает доставку на месторождения работников, техники и строительных материалов.

Прокладка железной дороги началась еще в 1986 году. Завершить планировали в 1990 году. Стройка затянулась, а в 1995 году проект заморозили. В 2005 году возродил стройку «Газпром». Для создания нового центра газодобычи необходимо было развивать железнодорожное сообщение. Уже через 6 лет по дороге пошли первые составы.

Основные строительные работы выполняли только при отрицательных температурах. Насыпь возводили из влажного пылеватого песка, который при отрицательных температурах приобретает необходимую прочность. Чтобы защитить грунт от оттаивания и сохранить прочность в летние месяцы, поверх песка укладывали пенополистирол и делали обоймы из геотекстиля.

«Обская – Карская» проходит по тундре, в местах проживания и кочевья коренных малочисленных народов Севера. При строительстве было важно не нарушить сложившийся веками образ жизни коренного населения и сохранить уникальную флору и фауну.

Например, чтобы сохранить экосистему поймы реки Юрибей, сооружение мостового перехода велось без традиционной при строительстве мостов отсыпки грунта. Это обусловило высокую протяжённость объекта — мост пересекает не только постоянное русло реки, но и идёт по всей её ширине в период максимального разлива. Мост состоит из 107 пролётов по 34,2 метра и 2 сквозных ферм по 110 метров.

В итоге «хозяева тундры» живут привычной жизнью.

До строительства железной дороги грузы на полуостров доставляли в период летней навигации морским транспортом через порт Харасавэй. Теперь людей, технику и строительные материалы на Ямал можно доставлять круглый год.

Пропускная способность линии – 3.5 млн тонн в год. Средняя техническая скорость составов — 40 км/ч. В год по дороге перевозят около 40 тысяч пассажиров-вахтовиков. А обслуживают дорогу почти 700 человек.

Мост через реку Юрибей — уникальный объект не только на этой железной дороге. Длина моста 3,9 км — это самый длинный мост за Полярным кругом в мире.

Мостовой переход через пойму реки Юрибей стал самым сложным участком железной дороги. У него нет аналогов в практике мостостроения как по особенностям конструкции, так и по климатическим и геокриологическим условиям строительства и эксплуатации.

Мост удалось возвести на грунте, слабо пригодном для строительства — вечная мерзлота с вкраплениями криопэгов. Криопэги — это солёные подземные воды и рассолы, имеющие отрицательную температуру до −40 °C, но находящиеся в жидком состоянии.

Пролёты и фермы моста смонтированы на опорах из металлических труб диаметром 1,2-2,4 метра, заполненных армированным бетоном. Опоры уходят в вечную мерзлоту на глубину от 20 до 40 метров. Поверхность опор в буквальном смысле смерзается со льдом вечной мерзлоты, что обеспечивает мосту дополнительную устойчивость.

Юрибей — необычная река. Русло не превышает в ширину 200-300 метров, но на несколько дней в году река разливается более чем на 3 километра, а затем возвращается к привычным размерам. В Юрибее нерестятся рыбы «царских» пород — нельма и муксун, а на обрывах реки гнездятся редкие виды птиц — например, сапсан и краснозобая казарка, занесённые в Красную книгу. На берегу Юрибея оленевод Юрий Худи обнаружил мамонтёнка Любу, возрастом 42 тысячи лет. Мамонтёнка назвали в честь жены тундровика.

Вид на мост через Юрибей из кабины машиниста.

При строительстве моста смонтировали 26,5 тысяч тонн металлоконструкций. На возведение моста ушло 349 дней.

Река важна и для коренных жителей тундры — с Юрибеем связано множество легенд, на берегах находятся святилища народов Крайнего Севера. Даже рыбу здесь ловят каждый раз в новом месте, чтобы дать реке отдохнуть.

Устойчивость железной дороги помогают обеспечить и термостабилизаторы — регуляторы температуры. Это герметичные трубки длиной 125 метров, десять из которых находятся под землёй. Трубки наполнены хладагентом, который циркулирует в них и подмораживает землю под полотном. Термостабилизаторы расположены около каждого искусственного сооружения на железной дороге. С такой защитой вечная мерзлота в безопасности.

Главное назначение железной дороги — доставка грузов, техники и людей для освоения и обслуживания газовых месторождений на Ямале. Поэтому большая часть подвижного состава — грузовые составы.

Газовиков на месторождения доставляет вахтовый поезд. Это состав из пассажирских вагонов.

Пути расчищает специальный снегоуборочный поезд. Крылья с боковыми щётками сгребают снег под головную машину, затем он попадает на конвейер питателя и при помощи ленточного транспортёра перемещается в концевой полувагон. Для разгрузки в конструкции предусмотрены роторные метатели, которые выбрасывают содержимое полувагонов в любую сторону от оси пути на расстояние 5-10 метров.

Так выглядит бункеровка — заправка тепловозов топливом.

Станция «Карская» — самая северная ж/д станция на планете.

Разгрузка доставленных стройматериалов.

Станция принимает любые грузы, ГСМ и технику, которые необходимы для строительства объектов и освоения газовых месторождений.

Самый северный участок железной дороги в мире.

Тот самый тупик.

Автомотриса — моторный самоходный железнодорожный вагон, который используется для перевозки персонала, обслуживающего железнодорожные пути.

Дорога пролегает через бескрайнюю тундру, но даже зимой она не всегда только белая. Здесь часто можно наблюдать северное сияние или, как говорят ненецкие кочевники, – «харп».

Зимой температура здесь опускается до -50° С, а летом 80% территории Ямала покрыто озёрами, болотами и реками.

Путь от станции «Обская» до станции «Карская» занимает сутки. На протяжении всей трассы нет ни одного населённого пункта, фонарных столбов и практически нигде нет сотовой связи.

Пост любви к железной дороге на краю земли

Ночь, зима, железная дорога, снегопад – из этих ингредиентов готовится моё самое любимое настроение.

Припорошенные снегом деревья медленно превращаются в сказочных животных, а в снежинках в свете фонарей безошибочно угадываются созвездия. Достаточно моргнуть, как по коридору пройдёт проводник – и объявит: «Следующая остановка – Южный крест». И ты полезешь в интернет, чтобы найти, скачать – и в десятый раз перечитать или посмотреть на экранчике телефона «Ночь на галактической железной дороге» Миядзавы Кендзи.

А у меня ремонт, денег мало. Экономия. Месяц никуда не ездил, считай, что и не жил. Ну очень хотел куда-нибудь съездить - интересно и недорого. И чтобы обязательно в этом путешествии был кусочек железной дороги, но не деловитой московской, а медитативно-спокойной уральской или сибирской, несуетливой и основательной. А ещё хотел сказку написать - и у меня для неё было буквально всё (идея, персонаж, слог), кроме времени, которое магическим образом пропало с началом ремонта. Думаю: всё, еду, всё равно, куда, только подальше от цивилизации.

Зашёл на google flights, начал листать дешёвые билеты на январские праздники. Так, Петербург, Сочи, Краснодар (листаю-листаю, был-был-был), Казань, Екатеринбург, Салехард, Волгоград… стоп, что, Салехард? Туда бывают дешёвые билеты? Надо же! (глаза заблестели) Так, погодите, а в Салехарде в январе, вообще, как? Минус сорок?! (глаза заблестели в два раза ярче) А там же у них трансполярная магистраль в Воркуту! А там же у них Харп и Собь - летние горнолыжные курорты! (в глазах решительность маньяка) Продано!

Салехард зимой - это не тёплый осенний Грозный. Зову с собой друзей, говорю, поехали, когда ещё за бесценок попадём в такие не столь отдалённые места! Мол, разве никто не мечтал побывать там зимой? Смотреть на северное сияние, забивать гвозди бананом, дуть снегом как Дед мороз в новогодних фильмах, копать сугробы мокрым полотенцем, а если плюнуть - то на землю падает ледышка!

Но нет, никто не мечтал. Промахнулся я с целевой аудиторией.

Значит, еду один, еду и за железной дорогой тоже.

Удивительное дело, у нас, в классической русской литературе, наверное, совсем нет произведений про романтику железной дороги. Пушкин с Лермонтовым, ладно, немного не успели. Но, вот, Гоголь уже ездил спальными вагонами.

150 лет назад была построена Николаевская железная дорога из Петербурга в Москву. Через несколько лет на этом маршруте ходило уже по пятнадцать пар пассажирских поездов ежедневно (почти как сейчас) – и билеты стоили дешевле всех остальных видов транспорта. Значит, эту тему могли развить и зануда Толстой, и мрачный Достоевский, и «маленький романтик» Короленко – и все остальные, кого мы проходили в школьном курсе литературы (кто сказал «Анна Каренина»?!)

Но единственное, что всплывает у меня в памяти – «поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток» Чингиза Айтматова. И эти строки были написаны через сто лет после первых ночных поездов.

Интереснее и обиднее, что самолётная романтика появилась сразу же, как человек начал летать. От Экзюпери до Маркуши – огромный пласт, живой и развивающийся и сегодня. С кораблями тем более – там ещё со времён Древнего Египта всё понятно и давно занято. А с поездами какой-то провал...

Короче, надо, надо писать о железных дорогах, у нас эту тему никто не раскрывал, есть шанс стать русским Миядзавой Кендзи :) или Агатой Кристи, кому что больше по душе!

А я всё ближе подбираюсь к главной цели поездки - к поезду Лабытнанги-Воркута, идущему по невероятно красивой и удивительной ветке в ущелье на заполярном Урале. К единственному в мире пассажирскому поезду, чей маршрут полностью проходит за полярным кругом.

Ветка на Лабытнанги, историческая “стройка №501”. Стальная магистраль, горячо любимая транспортными фанатами, туристами и горнолыжниками. Первыми - за уникальную инфраструктуру, вторыми - за роскошные виды заполярного Урала, третьими - за горнолыжки в Харпе и Соби.

Побывать на Ямале - и не прокатиться по этой ветке? Нет, разумеется, такого я допустить не мог. Страна? Россия! Город? Лабытнанги! Улица? Конечно, Заполярная! Пойййехали!

Ямал зимой создан для любования. Даже скучные здания, окружённые заснеженными белыми деревьями, кажутся овеянными волшебным ореолом. И из-за каждой ёлки может выйти дед Мороз - и позвать в сказку! Даже если он - проводница, приглашающая на посадку. Особенно если :)

Захожу в вагон, смотрю расписание, всё ещё не верю своим глазам.

Лабытнанги, Северное Сияние, Полярный Урал, Никита, Чум, Сейда, Песец, Хановей, Юнь-Яга, Воркута! Эй, вы кого это сейчас маньяком назвали?

“Провожающих просьба покинуть вагоны”, перрон тронулся, сказка началась!

Первые километры ветки Лабытнанги-Воркута идут по самой настоящей тундре. Деревья вдалеке - это берег Оби. Проходит полчаса - и глаз полностью теряется в голубоватой белизне, а небо сливается с землёй. Лишь редкие кусты и две параллельные полоски - вот и вся объективно наблюдаемая реальность.

Держусь за поручень - и вспоминаю многочисленные истории про северные миражи и галлюцинации. Теперь понятно, почему на северах так много цветастых домов.

Повезло ехать в последнем вагоне, фотографировать можно не только вбок из окошек - но и назад. Подъезжаем к Уралу, сначала появляются кустики, потом кусты и одинокие ёлки. В предгорьях тундра сменяется лесотундрой.

Первые уральские отроги, значит, скоро будет посёлок Харп. В системе железных дорог станция романтично называется “Северное Сияние”.

Харп известен на всю страну своими зонами для осуждённых пожизненно. Особую славу приобрела колония “Полярная сова”. Половина территории посёлка - за тремя заборами с колючей проволокой.

Через считанные десять минут после отправления из Харпа горизонт закрывается чем-то большим и белым. Вот и горы, час “икс” настал. Счастье почти материально, только вытяни руку.

Дорога петляет по ущелью вдоль реки Собь. Слева и справа - те самые горнолыжные курорты. Именно сюда самые нетерпеливые приезжают кататься лыжах и бордах в июне.

Темнеет, фотоаппарат уже не может передать всю красоту гор за окном :(

Спускается туман, вершины совсем не видно.

Весь световой день занял два с половиной часа. В 9-30 (по Воркуте) рассвело, в 11-50 стемнело. Полярная ночь здесь закончилась неделю назад.

Остановка in the middle of nowhere. Почти две с половиной тысячи километров от Москвы, почти девять месяцев зимы. Разъезд, полустанок, пять избушек. Две цистерны с топливом, за избушкой тихо урчит генератор.

Человек, живущий здесь, кто он? Чем живёт, как отдыхает? Как удивительно и, наверное, тяжело сложилась судьба его, оказавшегося здесь. О чём он думает, глядя на девять квадратных окошек вагонов в ряд?

Окончательно темнеет. 5 января желающих ехать в Воркуту мало, вагон почти пустой, еду в купе один. Выключаю свет.

Поезд отправляется, в голову стучит Вдохновение: “Ты звал? Я тут!”

Включаю ноутбук...

Три страницы спустя - станция Елецкая. Мужики приехали к поезду продавать оленину. Если нам телевизер заменил природу, то ненцам снегоходы Ямаха заменили оленей.

Почти целого оленя можно купить за бутылку водки.

Ещё три страницы - и посёлок Хановей. Подъезжаем к Воркуте, за окном - внезапная оттепель.

Ну, вот и конечная. Пора собираться.

Дальше - прогулка по Воркуте!

Продолжение в следующей части.