30 марта этого года в «Курских известиях» был опубликован наш материал «Историки предлагают перенести празднование юбилея Курска», в котором разъяснялось, почему 1032 г. нельзя считать датой основания или первого упоминания Курска, а также отмечалось, что с принятием на официальном уровне этой недостоверной, давно опровергнутой исторической наукой даты за точку отсчета истории города, оказались введены в заблуждение и президент России, подписавший 10 октября 2019 г. указ о праздновании 1000-летия основания Курска в 2032 г., и руководство Курской области, и общественность страны.

Тогда же группа историков из Москвы и Санкт-Петербурга, представляющих несколько научно-исследовательских институтов системы Российской академии наук (РАН), обратилась в Администрацию Президента РФ с письмом, в котором было предложено отменить юбилейные торжества в 2032 г., как основанные на недостоверной дате, с Курском к тому же напрямую никак не связанной, и вновь вернуться к рассмотрению проблемы исчисления возраста города с привлечением квалифицированных специалистов в области истории, историографии и источниковедения Древней Руси. За прошедшие несколько месяцев по данному вопросу появилась новая информация и открылись некоторые ранее не известные факты, о которых мы хотели бы сегодня рассказать читателям.

Ответ историкам

Обращение, направленное в Администрацию Президента РФ, было переадресовано в Министерство науки и высшего образования РФ и в Администрацию Курской области. В установленный законом срок от обоих адресатов были получены ответы. В письме Минобрнауки от 9 апреля 2021 г., подписанным заместителем директора Департамента координации деятельности научных организаций Н. В. Титовой, сообщалось, что «в рамках исполнения поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 11 ноября 2017 г. № ДК-П16-7523 по вопросу празднования в 2032 году 1000-летия г. Курска Российской академией наук было подготовлено экспертное заключение об установлении исторически достоверной даты основания указанного населенного пункта». К письму были приложены копии письма президента РАН А. М. Сергеева на имя заместителя министра культуры РФ А. Ю. Маниловой от 15 декабря 2017 г. и «Заключения об установлении исторически достоверной даты основания г. Курска» от 13 декабря 2017 г., подписанного академиком-секретарем Отделения историко-филологических наук РАН академиком В. А. Тишковым. В ответе из Администрации Курской области от 22 апреля 2021 г. за подписью заместителя губернатора А. В. Чуркина также говорится, что дата празднования установлена на основании экспертного заключения РАН, считающей допустимым «с точки зрения исторической достоверности» отметить 1000-летний юбилей города в 2032 г.

При этом никаких возражений или комментариев относительно аргументов историков, разъясняющих в своем обращении недостоверность и неправомерность официально объявленной даты основания Курска, ни в письме Минобрнауки, ни в письме заместителя губернатора Курской области не последовало. От участия в дискуссии на этот счет авторы писем уклонились, дав понять, что раз есть «Заключение» Тишкова, то обсуждать нечего и вопрос следует считать закрытым.

Заключение академика Тишкова

Но так ли это на самом деле? Давайте посмотрим, что сказано в указанном «Заключении», ставшим, как выяснилось, краеугольным камнем в обосновании намеченного на 2032 г. юбилея. В отношении Курска в этом документе сразу же заявлено, что «сохранившиеся древние источники не содержат даты его основания [выделено нами. — А. Р.]». Это действительно так, но тогда неизбежно возникает вопрос: если дата основания города не известна, то с какой стати в 2032 г. предложено праздновать 1000-летие именно его основания, а не первого упоминания?

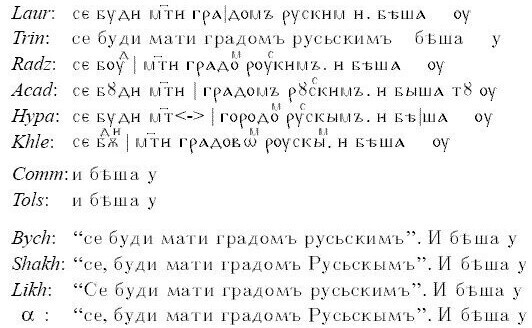

Далее в «Заключении» анализируется текст «Жития» Феодосия Печерского, в котором содержится первое упоминание Курска в письменности. Тишков пишет: «Поскольку год переселения Феодосия с родителями в Курск [в связи с чем в «Житии» первый и единственный раз прямо упоминается этот город. — А. Р.] не указан ни в одной из ранних редакций [как и во всех последующих. — А. Р.], в качестве первого датированного упоминания города стала использоваться именно редакционная вставка 1460 г., указывающая на 6540 (1032) год и закрепившаяся в последующих печатных изданиях (например, Повесть о граде Курске (1660-х гг.)».

Под «редакционной вставкой» академик имеет в виду отсутствующую в древнейших текстах «Жития» вымышленную дату пострижения Феодосия в Киеве — 6540 (1032) г., внесенную в текст памятника только в 1460 г. уставщиком Киево-Печерского монастыря Кассианом. Отмечая, что «1032 г., как дата первого упоминания Курска в письменных источниках, прочно вошел в историографию, многократно повторялся в научных трудах, в краеведческой и справочной литературе», Тишков намеренно ли или по незнанию забывает указать, что, во-первых, Курск в сообщении «Жития» о пострижении Феодосия якобы в 6540/1032 г. вообще не упоминается, в чем можно легко убедиться открыв многократно опубликованный текст «Жития» в его «Кассиановской» редакции, а, во-вторых, что сама эта дата уже давно признана в исторической науке абсолютно недостоверной, о чем свидетельствует даже самое беглое ознакомление в современными работами по текстологии, источниковедению и историографии «Жития», биографии Феодосия Печерского, а также истории основания и становления Киево-Печерского монастыря. (Одной из ключевых работ такого рода является пространная статья наиболее авторитетного в России и за рубежом знатока биографии Феодосия Печерского и истории текста его «Жития» Ю. А. Артамонова, опубликованная еще в 2003 г.)

При этом важно заметить, что если некоторые стороны биографии Феодосия, например, продолжительность его проживания в Курске, возраст, в котором он стал монахом или год, когда произошло это событие, в науке по-прежнему вызывают полемику (так, ученые до сих пор спорят, принял ли он постриг в первой половине, в середине или во второй половине 1050-х гг.), то в отношении 1032 г. как даты ухода Феодосия из Курска в Киев среди историков уже давно существует полный консенсус — данная дата недостоверна! Это вполне доказанный факт, подобный тому, что Волга впадает в Каспийское море, а Земля вращается вокруг Солнца. Возникает вопрос: либо уважаемый академик не знает этого обстоятельства, либо умышленно умалчивает о нем.

Про пассаж Тишкова о том, что 1032 г. закрепился «в последующих печатных изданиях (например, Повесть о граде Курске (1660-х гг.)» можно сказать только одно: «Слышал звон, да не знает где он». Кассиановская вставка действительно закрепилась, но только не в составленной в середине XVII в. «Повести о граде Курске», по сию пору остающейся не опубликованной, а в последующей редакции Киево-Печерского Патерика (в состав которого входит «Житие» Феодосия), легшей в основу его польского печатного издания 1635 г., рукописных редакций Иосифа Тризны и Каллистрата Холошевского и славянских печатных изданий Патерика, первое из которых вышло в Киеве в 1661 г.

Заметим, кстати, что в Средневековье и даже в раннее Новое время внесение в исходные тексты исторических и литературных произведений вымышленных или сомнительным образом рассчитанных дат различных событий, время совершения которых не было точно известно, не считалось чем-то предосудительным. Так, например, вымышленными и совершенно не соответствующими историческим реалиям являются общепринятые даты обретения многих русских чудотворных икон (в том числе и иконы Знамения Курской Коренной, в действительности обретенной не в 1295 г., как принято считать, а лишь в конце XV или даже в начале XVI в.). Одной из главных задач, неизменно стоящей перед любым историком, и является поэтому скрупулезное критическое осмысление информации, содержащейся в том или ином историческом источнике, и ее сравнительный анализ с показаниями других источниками. Только так и можно понять, какие приведенные в изучаемом документе факты, имена и даты являются подлинными, а какие ложными.

Почему же заведомо недостоверная дата принятия Феодосием монашества в Киеве якобы в 1032 г. оказалась так прочно связанной именно с Курском? Дело здесь вот в чем. Киево-Печерский Патерик, в котором со второй половины XIV в. с легкой руки уставщика Кассиана закрепилась эта дата, был одной из самых читаемых на Руси книг. Хорошо знал ее и неизвестный по имени автор «Повести о граде Курске», которая является предтечей всей курской региональной историографии. Вычитав в Патерике, что Феодосий ушел из Курска в Киев в 1032 г., автор «Повести» привел эту дату и тексте своего произведения. Позднее оттуда она попала в «Историю о городе Курске» настоятеля Курского Знаменского монастыря Амвросия (Гиновского), изданную в 1792 г., а также в описания Курского наместничества С. Ф. Башилова (1785 г.) и С. И. Ларионова (1786 г.). С конца XVIII в. эта дата получила широкое распространение в курской краеведческой литературе. При этом авторы, воспроизводившие ее раз за разом в своих трудах, даже не задумывались над тем, насколько она в принципе достоверна и как согласуется со свидетельствами других исторических источников. Их интересовал только ее узкий, сугубо курский контекст.

Дата ухода Феодосия в Киев — фальшивка

Иначе обстояло дело с теми исследователями, которые занимались изучением истории Киево-Печерского монастыря и рассматривали ее через призму общерусского исторического процесса. Они достаточно давно заметили, что уход Феодосия из Курска в Киев в 1032 г. никак не вяжется с другими точно датированными фактами биографии преподобного, а также с различными известными по времени событиями истории Древней Руси. Так, например, Антония Печерского, к которому пришел Феодосий, в 1032 г. просто не было в Киеве: он находился в это время на Афоне и вернулся на Русь только в начале 1050-х гг. Уже во второй половине XIX в. всем серьезным историкам стало окончательно ясно, что 1032 г. как дата пострижения Феодосия — фальшивка.

Однако в литературе о Курске, а также в некоторых справочных изданиях, 1032 г. как дата якобы первого упоминания города в письменности, по инерции продолжает указываться до сих пор. Но при этом справедливости ради надо заметить, что вплоть до самого последнего времени никому в голову не приходило считать эту дату годом основания Курска. Оно и понятно: если Феодосий, проживший в Курске не менее 10–15 лет (а, возможно, и больше), в действительности покинул бы город в 1032 г., то это означало, что Курск возник как минимум за несколько лет до переезда в него семьи преподобного, то есть никак не позднее начала 1020-х гг. Объявив, что в 2032 г. исполнится 1000 лет со времени именно основания Курска, творцы псевдоюбилея загнали себя в безвыходную логическую ловушку.

Вернемся к «Заключению» Тишкова. По мнению академика «главной проблемой, не позволяющей уточнить дату основания Курска, является совершенно недостаточная исследованность этого города методами археологии». Однако даже историку-первокурснику хорошо известно, что археология в принципе не способна устанавливать даты основания городов. Археологические исследования могут сузить интервал возникновения того или иного поселения в лучшем случае до одного-двух десятилетий, не более. То есть если весь культурный слой, находящийся на Курском городище (по недоразумению именуемого курскими чиновниками и некоторыми археологами «детинцем»), снять до материка и просеять через мелкое сито, дату основания Курска мы все равно не узнаем. Кстати, по мнению ведущего курского археолога В. В. Енукова, имеющиеся на сегодняшний день археологические материалы позволяют достаточно уверенно предполагать, что Курск на рубеже X–XI вв. как город уже существовал, а значит был основан существенно ранее 1032 г. Эта версия хорошо согласуется и с данными «Жития» Феодосия, в котором Курск в 1040-е — начале 1050-х гг. предстает уже вполне сложившимся городом с развитой инфраструктурой. Ясно, что к этому времени он существовал уже не одно десятилетие.

В конце «Заключения» Тишковым сделано следующее резюме: «учитывая сложившуюся традицию отмечать юбилеи древнейших городов России (Москва, Ярославль и др.) по первому их упоминанию в письменных источниках, а также традицию предшествовавших празднований основания [выделено нами. — А. Р.] Курска в 1982 г. и 2012 г., считаем допустимым с точки зрения исторической достоверности провести 1000-летний юбилей Курска в 2032 г.». Как видим, провести четкую грань между годом основания и годом первого упоминания города академик в итоге так и не смог. Ссылка же на прецеденты юбилейных торжеств 1982 и 2012 гг. выглядит более чем странно, поскольку никакая традиция сама по себе не может служить доказательным аргументом. Известно немало примеров, когда прочно укоренившиеся и торжественно отмечавшиеся на протяжении долгого времени даты тех или иных исторических событий оказывались, как сейчас говорят, фейками. Так, еще с начала XX в. было принято считать, что город Обоянь основан в 1639 г. Эта дата, указанная в книге курского краеведа А. А. Танкова «Историческая летопись курского дворянства», получила широкое распространение в исторической и справочной литературе. И только совсем недавно удалось установить, что в книге Танкова была допущена ошибка и на самом деле Обоянь основана в 1649 г.

Подписанное Тишковым «Заключение» вызывает чувство глубокого недоумения. Абсолютно непонятно, почему при подготовке данного документа не было соблюдено непреложное правило любой подлинно научной исторической экспертизы, а именно не был проведен анализ достоверности экспертируемой исторической информации. В нашем случае — это дата принятия Феодосием монашества после его ухода из Курска в Киев, которая совершенно необоснованно выдается за год первого упоминания Курска в письменности. А ведь в этом и заключается основная суть обсуждаемой сегодня проблемы. В «Заключении» только лишь констатируется, что эта дата широко распространена в литературе. О том же, что она давно опровергнута исторической наукой, в документе не сказано ни слова. И думается неспроста.

Академик Тишков — специалист в области этнической истории, этнологии и социальной антропологии индейцев Северной Америки в XIX в. Историей Древней Руси он никогда не занимался, это совершенно чуждая для него сфера исторической науки. Кроме того, будучи академиком-секретарем Отделения историко-филологических наук РАН, то есть высокопоставленным чиновником, он должен выполнять значительный объем самой разнообразной текущей административно-научной работы. Думается, у него едва ли была возможность сколько-нибудь подробно вникнуть в не самые простые для не искушенного специалиста вопросы датировки основания и первого упоминания Курска. Рискнем предположить, что Тишков в них скорее всего особо и не вникал, а просто завизировал по чьей-либо просьбе или рекомендации уже подготовленный текст «Заключения». Ни для кого не секрет, что в современной науке заранее составленные в нужном ключе отзывы, рецензии и экспертные заключения весьма и весьма распространены.

Ответ историка Кучкина и письмо в ЦК КПСС

В этой связи необходимо рассказать еще об одном важном факте. Как мне доподлинно удалось выяснить, еще в 2017 г., когда вопрос о датировке юбилея Курска еще только рассматривался в академических кругах, Институт российской истории (ИРИ) РАН получил из возглавляемого Тишковым отделения историко-филологических наук запрос относительно времени основания и первого упоминания города. На этот запрос, направленный, как показали дальнейшие события, только для проформы, институтом был дан развернутый официальный ответ, подготовленный заведующим Центром истории Древней Руси ИРИ В. А. Кучкиным, который в отличие от Тишкова является признанным специалистом в области древнерусской истории. В ответе указывалось, что 1032 г. является недостоверной датой, а первое упоминания Курска в письменности следует приурочить к 1036 г. Можно только предполагать, почему более чем убедительные аргументы Кучкина при составлении «Заключения», подписанного Тишковым, оказались последним полностью проигнорированы. Видимо, необходимые хронологические ориентиры для определения даты юбилея Курска сверху уже были заданы и позиция ИРИ вошла с ними в непримиримый диссонанс.

Что же касается Кучкина, то уважаемому Владимиру Андреевичу не в первый раз довелось экспертировать ситуацию с определением возраста Курска. Еще в 2011 г. им был подготовлен подробнейший ответ на запрос курской городской администрации по этому поводу, направленный на имя тогдашнего главы города Н. И. Овчарова. (Полный текст имеется в распоряжении редакции.) То есть еще десять лет назад (!) авторитетнейшим ученым курским властям было детально, что называется «на пальцах», объяснено, что связывать первое упоминание города с 1032 г. недопустимо. Как видим — без толку.

Упомянем также о том, что в начале далекого уже 1982 г., когда только готовилось празднование «950-летия Курска» (тогдашние курские начальники понимали, что нельзя вписывать в официальные документы слово «основания»), ныне покойный курский краевед Н. В. Рязанов обратился в ЦК КПСС с письмом, в котором выражал несогласие с этой датировкой (сам он при этом выдвигал совершенно фантастические версии относительно времени и обстоятельств основания города, но сейчас речь не об этом). Письмо Рязанова из ЦК КПСС было перенаправлено в Институт истории СССР АН СССР (нынешний ИРИ), откуда последовал официальный ответ, подготовленный сотрудником института А. К. Зайцевым — автором классической работы о политической истории и исторической географии Черниговского княжества, в состав которого входил древнерусский Курск. В письме Рязанову (копия которого была направлена также в ЦК КПСС) Зайцев писал, что «xoтя Курск и существовал несколько раньше своего первого упоминания в памятниках письменности, его юбилей определяется датой первого упоминания, т. е. 1036 г. Что касается 1032 г., то можно вполне согласиться с Вашими словами: «“ошибку лучше исправить, чем ее усугублять”». Эти слова курского краеведа, процитированные московским историком, актуальны и по сей день. Но к сожалению, ошибка с исчислением даты первого упоминания Курска, допущенная в 1982 г., за прошедшие годы только продолжает усугубляться.

Итак, в президентский указ № 491 от 10 октября 2019 г. о праздновании «1000-летия основания» Курска в 2032 г. либо из-за некомпетентности, либо по сознательному умыслу готовивших его экспертов, оказалась заложена заведомо недостоверная дата. Ни основание, ни первое упоминание города в письменности к 1032 г. отнести невозможно. Что же дальше? Нет сомнения, что принятый указ должен быть отменен. Думаю, что на самом деле это вполне возможно — прецеденты отмены и пересмотра принятых президентских указов известны. Но для этого, видимо, необходимо, чтобы полная информация по рассматриваемому вопросу была доведена непосредственно до самого президента. Как сказал однажды пресс-секретарь президента Д. С. Песков, В. В. Путин «больше всего не любит ложь и некомпетентность». А вся затея с организацией «1000-летии основания» Курска в 2032 г. являет собой яркий пример и того, и другого.

С курских же властей в сложившейся ситуации спрос невелик. Ясно, что без команды сверху они никогда не только не признают ошибочность официально утвержденной даты юбилея Курска, но не посмеют даже поставить ее под сомнение. Отказавшись в свое время обсуждать вопрос о возрасте города со специалистами, по настоящему разбирающимися в данной теме, они сами загнали себя в угол и будут вынуждены делать теперь хорошую мину при плохой игре, используя в качестве «охранной грамоты» бумагу, подписанное академиком Тишковым. В общем, «простота хуже воровства…»

Белгородский аналог

Кстати очень похожая ситуация имела место в середине 1990-х гг. с соседним Белгородом, официально отметившим в 1995 г. свое «1000-летие». Про этот мошеннический, шитый белыми нитками «юбилей», который в итоге был полностью разоблачен и дезавуирован, мне уже приходилось писать. На самом деле Белгород на Северском Донце основан в 1596 г., а все летописные упоминания о Белгороде домонгольского времени относятся совсем к другому городу — Белгороду Киевскому, находившемуся на Правобережье Днепра. Это общеизвестный факт, однако инициировавший юбилей левобережного Белгорода местный краевед Ю. Н. Шмелев сумел каким-то образом заручиться поддержкой самого академика Д. С. Лихачева, который в своем письме заместителю главы Администрации Белгородской области Н. В. Смоленскому от 2 июня 1992 г. отметил, что «считать датой основания Белгорода 993 год есть все основания». Судя по всему, престарелый академик просто перепутал тогда два разных города, однако факт остается фактом: его мнение было поддержано Отделением истории РАН, о чем уведомил в своих письмах, направленных заместителю министра культуры Российской Федерации Т. Х. Никитиной и в Министерство науки Российской Федерации, тогдашний заместитель академика-секретаря Отделения В. А. Куманев. Он же предложил отметить юбилей Белгорода в 1995 г., а 1993 и 1994 гг. сделать «подготовительным временем для будущих торжеств». Алгоритм действий в случае с Курском и Белгородом выглядит практически одинаково: сначала тем или иным способом инициаторы «юбилейных» торжеств заручаются поддержкой известного авторитетного ученого с академическим званием, затем его «положительное мнение» получает официальную поддержку профильного отделения РАН и утверждается соответствующими постановлениями органов федеральной власти. «Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков» — говорил английский писатель-драматург Бернард Шоу. «1000-летие» Белгорода закончилось большим скандалом, однако Отделение историко-филологических наук РАН, как видим, вновь решило наступить на те же грабли.

1036 или 1095 год?

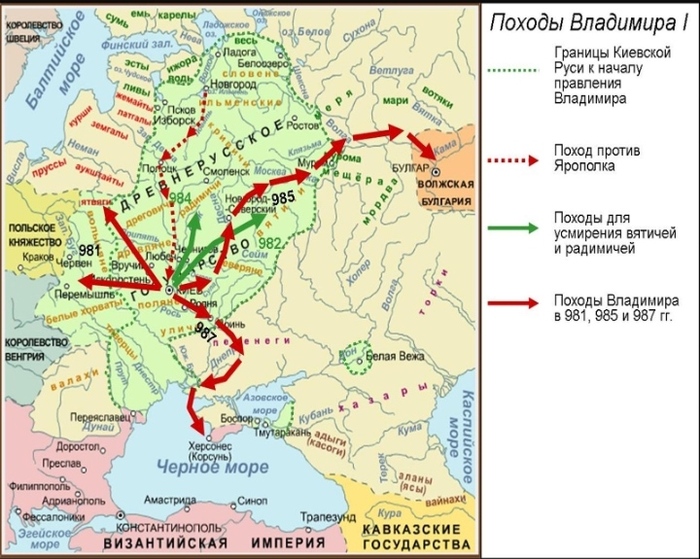

Возвращаясь же к вопросу об установлении года основания и первого упоминания Курска повторю ранее сказанное. Точный год основания города установить невозможно в принципе. Что же касается определения года первого упоминания Курска, то тут возможны два варианта, один из которых является безусловно правильным, второй — допустимым. Второй вариант предполагает использование определенной на основании имеющихся косвенных данных условной даты переезда Феодосия с родителями в Курск. В настоящее время большинство исследователей биографии Феодосия и текста его «Жития» (А. К. Зайцев, В. И. Склярук, О. В. Творогов, В. А. Кучкин, Ю. А. Артамонов, А. Ю. Карпов и др.) полагают, что это событие произошло скорее всего в 1036 г. (во всяком случае не ранее этого года), когда (согласно общепринятой для датировки событий XI в. хронологии Лаврентьевской летописи) умер черниговский князь Мстислав, контролировавший с 1024 г. Левобережье Днепра, и у его брата — киевского князя Ярослава, возникла необходимость в установлении своей власти на вновь присоединенных землях. В «Житии» прямо говорится, что отец Феодосия, принадлежавший к привилегированному кругу тогдашнего общества, был направлен в Курск по приказанию князя, причем переехал туда на постоянное жительство вместе с семьей, а не был послан с краткосрочной дипломатической миссией. Ранее 1036 г.

Ярослав едва ли имел возможность послать своего доверенного человека во владения брата на Левобережье (это все равно, как если бы сейчас российский президент решил перевести главу Курской области на губернаторство, скажем, в Житомир). Некоторое время назад предпринимались попытки (например, курским исследователем С. П. Щавелевым) доказать, что приезд Феодосия в Курск мог состояться двумя-тремя годами ранее 1036 г., но они не встретили поддержки в научном сообществе. Согласно господствующему в современной исторической науке мнению, первое недатированное упоминание Курска в письменности условно можно отнести к 1036 г. В этом случае 1000-летний юбилей первого упоминания города можно отметить в 2036 г., сдвинув его от ныне официально установленной даты на четыре года вперед.

Однако не все ученые согласны с таким подходом. Признавая, что версия о переезде Феодосия в Курск в 1036 г. выглядит в целом весьма логичной, они справедливо отмечают, что это все равно только гипотеза. Такой же гипотезой (хотя и весьма убедительной) является, кстати, и датировка событий, в связи с которыми Курск упоминается в «Поучении Владимира Мономаха» — 1068 г. (само «Поучение» при этом помещено в Лаврентьевской летописи под 1096 г.). Поэтому единственной безусловной датой первого упоминания Курска в письменности предлагается считать только 1095 г., под которым город впервые называется в «Повести временных лет» («В се же время приде Изяславъ, сынъ Володимерь, ис Курска к Мурому»). Именно на такой датировке (и, следовательно, на отмене юбилейных торжеств в 2030-е гг.) настаивает, например, директор Санкт-Петербургского института истории РАН, член-корреспондент РАН А. В. Сиренов — один из авторов обращения в Администрацию Президента РФ по поводу определения возраста Курска. В этом случае 1000-летие первого упоминания города придется только на 2095 г., но зато не вызовет ни у кого никаких сомнений в своей достоверности.

Сделать выбор в пользу одного из двух существующих вариантов датировки первого упоминания Курска в письменности — условного и безусловного — может только профессиональное экспертное сообщество. Возможно, стоит подумать о проведении специальной научной конференции по данному вопросу. Но одно ясно совершенно точно: 1032 г. как недостоверная дата, ложность которой убедительно доказана наукой, не при каких обстоятельствах не может рассматриваться в качестве точки отсчета истории Курска.

Алексей Раздорский,

ведущий научный сотрудник Российской национальной библиотеки,

ассоциированный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН