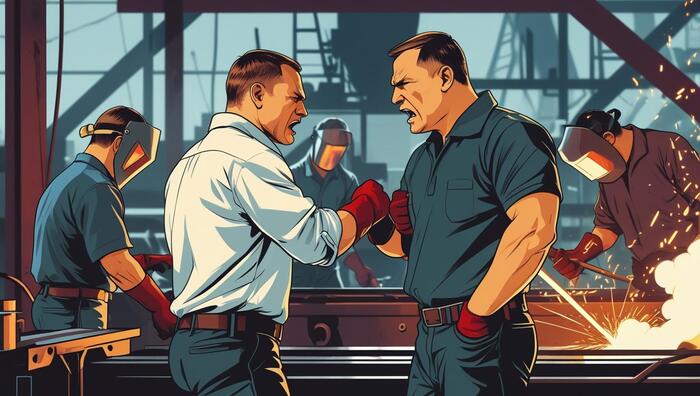

Конфликты — это топливо для роста команды

Молодому начальнику хочется, чтобы всё было спокойно: никто не спорил, не качал права, не увольнялся. Кажется, что тишина — это порядок. Но на самом деле — это иллюзия.

В живой команде конфликты неизбежны. Более того — они нужны. Потому что там, где есть столкновение идей, появляется энергия для изменений. Там, где мнения не совпадают, рождаются новые решения.

👉 Главная задача руководителя — научиться работать в конфликте:

Понять цель. Задай себе вопрос: «Почему этот спор возник? Что люди пытаются отстоять или доказать?» Конфликт почти всегда — сигнал о проблеме в процессе.

Не поддаваться эмоциям. Начальник — это не участник драки, а арбитр. Если ты сам “вкидываешься” в эмоции, команда теряет ориентир.

Превратить спор в инструмент. Конфликт можно направить в сторону поиска решения, а не взаимных обвинений.

Привыкнуть к норме. Для руководителя конфликт — это не ЧП, а рабочая ситуация. Чем быстрее ты это примешь, тем легче будет управлять людьми.

Создавать конфликты сам. Да, именно так. Руководитель иногда обязан сознательно сталкивать идеи: задавать провокационные вопросы, проверять разные подходы, заставлять команду спорить ради поиска лучшего решения.

⚙️ В производстве это особенно важно:

Смены спорят, чья настройка линии эффективнее.

Бригады выясняют, как быстрее отработать план.

Люди защищают своё видение процесса.

И главное — помнить: там, где споров нет, где всё «тихо и спокойно», нет и развития. Это не гармония, а болото. Да, процессы могут быть налажены, но новые идеи там не рождаются. А бизнес, который не развивается — это утопия.

📌 Настоящий руководитель принимает конфликты как часть игры и использует их для движения вперёд.