Продолжаем серию постов про радикалы характера по Пономоренко (особенности характеров различных людей).

Мы уже рассмотрели особенности, внешности, жизни, поведения у четырех психотипов:

Истероидный радикал характера

Истероидный радикал характера (2)

Эпилептоидный радикал характера

Эпилептоидный радикал характера (2)

Паранояльный радикал характера

Паранояльный радикал характера (2)

Эмотивный радикал характера

Эмотивный радикал характера (2)

А сейчас прочитаем про основные характеристики шизоидного психотипа.

Напомню, всего радикалов характера у В.В. Пономоренко семь.

1. Истероидный радикал

2. Эпилептоидный радикал

3. Паранояльный радикал

4. Эмотивный радикал

5. Шизоидный радикал

6. Гипертимный радикал

7. Тревожный радикал

Цитирую по книги В.В. Пономаренко. "Практическая характерология с элементами прогнозирования и управления поведением (методика «семь радикалов»)."

Сущность каждого радикала можно выразить одним или несколькими словами. Например, для определения основного качества истероидного радикала более всего подходит слово «демонстративный» или словосочетание «создающий иллюзорное благополучие».

Эпилептоидный радикал можно иначе назвать взрывчатым, «застревающим» на негативных эмоциях, стремящимся к формальному порядку; паранояльный — тоже «застревающим», но на конкретной цели, на идеях преобразования природы и общества; эмотивный — чувствительным, гармонизирующим...

Каким же словом (или словами) выражается сущность шизоидного радикала? Автор долго размышлял над этим, коллеги. Хотел, как поется в известном романсе, «в единое слово...». Но ничего не получилось, не пришло в голову, кроме слова «странный». Странные это люди — шизоиды. Не от мира они сего...

Общая характеристика

В основе шизоидного радикала лежит специфическая особенность мышления. Какая? Давайте сначала разберемся, что такое «мышление».

Обсудим это на примере. В качестве подспорья возьмем какой-нибудь известный, хорошо нам знакомый предмет. Скажем, стол. Внимательно рассмотрим его и перечислим качества, которые нам удалось в нем обнаружить... Позвольте, коллеги, автору вести речь о его собственном столе, поскольку за вашими столами ему сиживать, к сожалению, не приходилось. Вы же смело используйте собственную мебель, потому что для наших рассуждений принадлежность или иное индивидуальное свойство конкретного стола не будет иметь решающего значения (если только не..., однако, поживем-увидим).

Итак, у стола есть размер (в случае автора — чуть больше метра в длину, шестьдесят сантиметров в ширину и более семидесяти — в высоту), цвет (коричневый, а у вас?), качество материала, из которого он сделан (умолчим для ясности), вес (стол достаточно тяжелый, но все же его можно приподнять в одиночку), количество опор-ножек (четыре — у кого меньше или больше?) и т. д.

У стола есть еще и характерная форма — горизонтально расположенная плоскость (столешница), удерживаемая на определенном (удобном для сидящего человека) уровне посредством вертикальных опор.

Теперь вопрос: какое из перечисленных качеств является самым главным, принципиально важным, делающим этот предмет именно столом, а не роялем, телевизором и т- Д.? Кто сказал «цвет»?! — Разумеется, форма.

Именно форма, поскольку она и определяет предназначение, основную функцию данного стола (и миллионов ему подобных) — служить предметом мебели, на котором удобно располагать различные принадлежности для приема пищи, орудия труда, приспособления для игр и т. д. Изменится то, что мы с вами сейчас называем формой (допустим, плоскость-столешница расположится не строго горизонтально, а под углом в сорок пять градусов) — предмет перестанет быть столом. Но если изменится только цвет (коричневый перекрасим в черный) или материал (сделаем не из дерева, а из металла) — стол останется столом. Надеюсь, это понятно.

Среди самых разнообразных по цвету, размеру, весу, деталям формы и т. д. предметов мы легко находим столы. Да, конечно, столы бывают обеденные, письменные, журнальные. Но всех их объединяет, роднит, сближает этот главный родовой признак — горизонтальная столешница на вертикальных опорах.

Специфическая форма стола настолько врезается нам в сознание, что, оказавшись (вообразим на минуту!) на инопланетном космическом корабле или производя археологические раскопки древнего города и натыкаясь на знакомую нам горизонтальную поверхность... (далее по вышеприведенному тексту), мы уверенно определяем: это стол, а что же еще?

Не отдавая себе в этом отчета, мы, уважаемые коллеги, только что проделали основные операции познавательного психического процесса, именуемого мышлением.

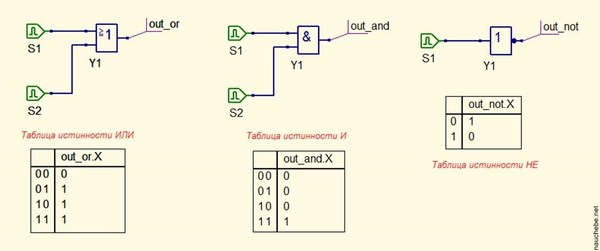

Бросив взгляд на окружающее пространство и остановив его на столе, мы осуществили т. н. «первичный синтез». В нашем сознании перестало существовать все, кроме стола. Разложив конкретный (автор — свой, вы — свой) стол на отдельные элементы-качества: форму, размер, цвет — и оценив каждое из них с точки зрения значимости, мы провели анализ; собрав все опять в единое целое, но уже в иерархической последовательности качеств: сначала — самое главное, затем — все остальное, освоили вторичный синтез или просто «синтез».

Поняв в результате, что такое «стол», и разделив все мыслимые столы на группы: обеденные, офисные, верстаки и т. д. (в зависимости теперь уже не от принципиально важного, которым наделены все эти предметы без исключения, а от ряда второстепенных качеств), мы осуществили классификацию, а осознав роль и место стола в мировом пространстве, его всемирно-историческое значение и неразрывную взаимосвязь с другими предметами — поднялись до систематизации.

Таким образом, мышление — это познание предметов и явлений окружающего мира через их главные, принципиально важные качества, свойства. Результатом такого знания становится понятие об этом предмете (явлении), торым человек оперирует в своих рассуждениях и дей-виях.

Иными словами, для того чтобы правильно ориентироваться в мире и продуктивно взаимодействовать с ним, вовсе не нужно знать каждый сущий в нем предмет «в лицо». Да это и невозможно. Достаточно иметь четкое представление о главных свойствах основных, необходимых для жизни и деятельности предметов, чтобы узнавать, распознавать их при встрече.*

* Рассуждая о столе, мы сформулировали (возможно, не с исчерпывающей полнотой, но в основном) следующее понятие: стол — это предмет, состоящий из горизонтально расположенной плоскости (столешницы), укрепленной на вертикальных опорах. Теперь мы можем смело идти по жизни с этим знанием и с его помощью делить все попадающиеся на нашем пути предметы на «столы» и «не столы». Очень удобно!

Понятие о предмете (явлении) содержит информацию о свойствах не только принципиально важных, но и общих для огромного количества аналогичных предметов (явлений). В понятии, как правило, нет места частностям, сугубой конкретике. В этом смысле оно оторвано от конкретного предмета, что дало основание называть мышление отвлеченным, абстрактным познанием. Понятие, выраженное словами, называется определением, формулировкой... Ну вот, пожалуй, и хватит теории.

Проведем эксперимент. Вашему вниманию, коллеги, предлагаются пять предметов, из которых вам предстоит, основываясь на их главных, с вашей точки зрения, свойствах, исключить один — лишний в этом смысловом ряду.

Будьте предельно внимательны. Начали: «гнездо», «нора», «муравейник», «курятник», «берлога». Автор замер в ожидании ответа. Назовите лишнее.

Гнездо? Пожалуйста, аргументируйте вашу позицию. Вы говорите, что гнездо, в отличие от всего прочего, расположено высоко на дереве, и в нем живут птицы? Прекрасно. А как же куры, они-то живут в курятнике? Курица — не птица? Хорошо. Принимается. Кто следующий?

Нора? Почему? Глубоко в земле? Ее нужно рыть, прилагая усилия, в то время как берлога — просто удобная для лежбища яма, которую находит медведь? Логично. У кого другое мнение?

Муравейник? В нем живут насекомые, а это — особый мир? Мир почти внеземных существ? Тем более — муравьи, которых некоторые исследователи вообще считают формой разума, альтернативной человеческому? Да, уж Серьезная заявка на победу в нашей маленькой викторине И, тем не менее, какой же ответ — правильный?

Курятник. Конечно, курятник. Безусловно, курятник. Ведь это — сельскохозяйственная постройка. Ее сооружают люди, а не куры. Курятник следовало бы расположить в одном ряду не с гнездом и норой, а с коровником, овчарней, конюшней...

В чем же ошиблись те из вас, кто дал другие ответы? Ошиблись ли они?

Да, с точки зрения ортодоксального мышления — ошиблись. С точки зрения шизоидного мышления — нет. Шизоиды отличаются от всех остальных (нешизоидов, людей с ортодоксальным мышлением) тем, что понятия о предметах (явлениях) окружающего мира у них формируются на основе не только главных, но и второ-, третъе- и десятистепенных по значимости качеств.

Шизоиды легко создают понятия даже на основе вымышленных, предполагаемых свойств, подчас игнорируя при этом очевидные, реальные.

И главные, и малозначительные, и реальные, и иллюзорные качества предметов (явлений) могут с одинаковой вероятностью занять в сознании шизоида место основного, принципиально важного, без которого этот предмет (явление) существовать не может. Получается, что у шизоида для каждого предмета припасено несколько равновеликих по значению понятий. Не верите? Автору, представьте, удалось это доказать экспериментально.

Со времен психологической юности, коллеги, в душу автору запал эксперимент, поставленный аспиранткой, а впоследствии знаменитым на весь мир психологом, профессором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова — Блюмой Вульфовной Зейгарник. А было так (или почти так — память с годами слабеет, знаете ли).

По аспирантскому обыкновению, ей не хватило денег, чтобы расплатиться в кафе, и она (юная и обаятельная!) уговорила официанта отпустить ее, с условием, что завтра вернет ему долг. На следующий день, возвращая необходимую сумму, Блюма Вульфовна обратила внимание на то, что официант хорошо запомнил ее среди сотен вчерашних посетителей (кафе пользовалось популярностью). Будь на месте Зейгарник какой-нибудь истероид, он наверняка приписал бы это собственной яркой и неотразимой индивидуальности. Но не такова была наша пытливая аспирантка. Она, поразмыслив на досуге, пришла к выводу, что все дело в том, что незавершенное действие запоминается человеком лучше, чем завершенное. Этот феномен вошел в историю психологии как «эффект Зейгарник».

Всю жизнь завидуя (по белому!) Блюме Вульфовнё, автор, наконец, решился и поставил свой собственный эксперимент практически в аналогичных обстоятельствах. Не уверен, что он станет классическим, войдет в историю (куда там, не влипнуть бы в какую-нибудь историю!), но все же, все же...

Как-то раз, сидя за чашечкой кофе в дружеской компании, автор с коллегой-психологом заспорили о происхождении шизоидности.

Коллега настаивал на том, что в основе этого психического явления лежит своеобразная эмоциональность («дерево и стекло», как называл это Кречмер). Шизоиды, дескать, нередко остаются безучастными к очень важным, напрямую затрагивающим их личные интересы, событиям («дерево»), и в то же время неожиданно остро реагируют на пустяки («стекло»). Автор, как вы догадываетесь, отстаивал приоритет своеобразно (см. выше) устроенного мышления, которое, кроме всего прочего, обусловливает и феномен «дерева и стекла».

Действительно, обсуждая этот феномен, мы ведем речь о высших эмоциях, являющихся производными от результатов мышления (глава 5, помните?). Шизоид потому так неортодоксально воспринимает происходящее, что он, не видя в упор того, главного, в чем заключен его кровный интерес, берет во внимание нечто второстепенное и реагирует соответственно — как на малозначительное событие. И наоборот. С эмоциональностью (если рассматривать ее в отрыве от остальной психики) у шизоидов все в порядке. Замерзший шизоид в теплой ванне испытывает то же блаженство, что и любой ортодокс! Так что эмоциональность здесь ни при чем. Мышление сбивает прицел.

Так вот, уважаемые коллеги, чтобы обосновать свою точку зрения, автор взял в руки кофейную чашку и стал на ее примере пояснять окружающим* сущность мышления.

* Кроме двоих спорящих, психологов в этой дружеской компании не было, но зато были два человека, оба интеллектуалы, но один — с ярко выраженным шизоидным радикалом в характере. Другой — обладатель более ортодоксального мышления.

«У этой кофейной чашки, — сказал автор, обращаясь к своим приятелям, шизоиду и ортодоксу, — есть целый ряд свойств: размер, цвет, вес, качество материала (увы, в подобных объяснениях не избежать повторов), форма — чашка представляет собой емкость для жидкости... Какое из перечисленных свойств является основным, принципиально важным для этого предмета?»

Два ответа прозвучали молниеносно и одновременно, как выстрелы на дуэли.

«Форма, емкость», — сказал ортодокс. Шизоид ответил... Внимание, коллеги! «Смотря... для чего... использовать».

Каково? «Смотря для чего использовать». Для чего же еще, спросим себя, можно использовать кофейную чашку, как не для того, чтобы пить из нее кофе? Она — чашка — кем-то ведь была произведена по государственному стандарту именно как «чашка кофейная»...

Весь мир, все человечество, дорогие друзья, делится, в зависимости от ответа на подобный простой вопрос, на две неравные части: на шизоидов и на всех остальных.

Несмотря на несколько шутливый тон, выбранный автором, и на не вполне серьезные обстоятельства, в которых проходил этот эксперимент, надеюсь, вы уловили нечто принципиально важное. А именно: на что бы ни смотрел шизоид, о чем бы он ни размышлял, в его сознании складывается не один образ, не одно понятие воспринимаемого предмета (явления), а несколько (целый спектр!) — равновеликих по значению, равновероятных по возникновению и по дальнейшему использованию в поведении.

Параноики, если вы помните, видят в любом явлении только одну сторону и их невозможно убедить в том, что существует еще и другая — альтернативная. Шизоиды, напротив, не могут понять, почему ортодоксально мыслящие люди с такой уверенностью останавливаются на чем-то одном, на каком-то единственном свойстве, с легкостью придавая ему наиглавнейшее значение.

Философы-материалисты, казалось бы, давно поставили точку в споре на тему: кто прав, на чьей стороне истина? Практика — вот критерий. Прав тот, чья позиция подтверждается практикой, дает возможность получать значимый, осязаемый эффект. Все было бы хорошо, да только шизоиды и на результаты общечеловеческой практики смотрят по-своему.

«А кто сказал, что полученный результат — лучший, а тем более — единственный из возможных?» — спрашивают они. И не всегда легко ответить на этот вопрос.

Один умнейший человек (математик!) сказал, что в основе любой системы лежит аксиома, т. е. нечто, принимаемое на веру, без доказательств. Это, по его мнению, фундаментальный, универсальный по своему значению принцип (если не верите, попробуйте доказать, что в вашем паспорте наклеена ваша фотография и, соответственно, что этот паспорт — ваш. Тысячи людей в мире как две капли воды похожи друг на друга. Согласитесь, что без элемента «веры» доказательство невозможно).

Так вот, у шизоидов такая аксиома отсутствует по определению. Точнее, у них в сознании существует множество вариантов каждой аксиомы.*

* Основываясь на результатах новейших нейрофизиологических исследований психических заболеваний, в частности болезни Альцгеймера, автор предполагает, что отделить главное от второстепенного шизоидам мешает свойственная им слабость процесса торможения в центральной нервной системе. Благодаря этому, в сознании шизоида все выявленные им элементы анализируемого предмета или явления существуют одновременно и равнозначно. Нервные клетки, обрабатывающие информацию о различных по значению характеристиках предмета, продолжают активно функционировать на протяжении всего акта осмысления, вследствие чего «важные» признаки, свойства не отделяются тормозным процессом от «не важных», как это происходит у ортодоксов. Косвенным подтверждением этой гипотезы является вдохновение — состояние психики, в которой властвует возбуждение, а торможение значительно ослаблено, благодаря чему и возникают в сознании человека самые замысловатые, отчетливо неортодоксальные ассоциации (можно сказать, что вдохновение — в указанном смысле, пример шизоидного мышления).

Хорошо (по-эпилептоидному) помню, как одна студентка на лекции автора, посвященной эмотивному радикалу, заявила: «А кто решил, что гармоничным является именно такое сочетание деталей, предметов одежды, цветов и т. д., а не другое? Вам, возможно, оно нравится, а мне — не нравится. Кто нас рассудит? Сколько людей, столько и мнений». Автор пытался возразить, дескать, если бы культура оформления внешности не содержала стереотипных представлений о том, что гармонично, а что — нет, выработанных эмотивами и воспринятых социумом, то, например, каждый светский раут превращался бы в карнавал шутов. Студентка, ничтоже сумняшеся, ответила: «А разве это не так? На прием к английской королеве многие теперь приходят в полосатых брюках и кроссовках». Поскольку автор, к сожалению, не вхож в высший свет, то оставляет вам, коллеги, возможность для продолжения этой увлекательной дискуссии.

Зададимся лучше вопросом: можно ли полноценно адаптироваться к социальной среде, сформированной главным образом ортодоксами, с таким мышлением? — Нет. Так жить нельзя. Даже если у конкретного индивида-шизоида высокий от природы интеллект, он позволит лишь более качественно и глубоко осмыслить каждый создаваемый шизоидным сознанием вариант образа или понятия одного и того же предмета, но не избавит от поливариантности мировосприятия и миропонимания.

Как же быть? — А вот как. Мы не должны забывать, что реальный характер состоит не из одной шизоидности. В него включены и другие радикалы, за счет которых в данном случае и происходит постепенная интеграция человека в социум. Шизоидный радикал мешает этой интеграции. Он заставляет сомневаться в важности и полезности каждого усваиваемого в течение жизни поведенческого стереотипа, он пытается подменить один стереотип другим. В результате формируется особая шизоидная структура личности.

На некое своеобразное «ядро», представленное шизоидным радикалом, как бы наслаивается — в муках — социально-ориентированная «оболочка», состоящая из усвоенных (часто формально и с некоторым искажением по сравнению с оригиналом) стереотипов ортодоксального поведения. Чем больше «ядро», т. е. чем более выражена в реальном характере шизоидная тенденция, тем тоньше и ненадежнее «оболочка».

При этом «ядро» и «оболочка» существуют как бы в параллельных мирах: одно — в противоречивом, своеобразном, глубоко оригинальном, нестандартном внутреннем мире, другая — среди людей. Испытывая взаимное влияние, тем не менее, эти структуры не смешиваются, и личность словно бы раздваивается, расщепляется. В одном человеке, как в коммунальной квартире, живут несколько индивидуальностей (и они — не друзья!), что, по мнению автора, объясняет название виновного в этом радикала (корень «шизо-» происходит от греческого «схизис», что означает «раскол», «расщепление»).

Сказав немало о шизоидном радикале, мы пока не объявили, какова его роль в обществе, в чем его социальное преимущество, какая в нем заключена ценность, благодаря которой он выдержал испытание эволюцией... Объявим. Непременно. Но вначале познакомимся с доступными наблюдению признаками шизоидности.

Внешний вид

Шизоидный радикал сопряжен с астеническим телосложением (узкая, вытянутая грудная клетка, длинная шея, длинные конечности: ноги, руки, пальцы; малоразвитая от природы мускулатура), а также — с высоким ростом (вне зависимости от остальной физической конституции). Напомню, коллеги, что, определяя характерное телосложение, мы всегда должны иметь в виду, что радикал может существовать и при любом другом телосложении. Иными словами, астеник — как правило, шизоид. Шизоид — не всегда астеник.

Среди специфических для шизоида признаков оформления внешности назовем, прежде всего, отчетливую эклектичностъ — дисгармоничное, парадоксальное смешение стилеобразующих деталей. Причем эта особенность проявляется как в его одежде, которая часто представляет собой некую «сборную солянку» из предметов, принадлежащих разным стилям, так и в его отношении к конкретной социальной ситуации, к требованиям социального окружения.

Если человек сверху одет в пиджак, при галстуке, а снизу — в джинсы и кроссовки, или на официальный прием приходит в потертом свитере и разноцветных брюках, значит, в его характере есть шизоидный радикал. В выраженных случаях внешняя дисгармоничность шизоидов настолько велика, что заставляет неискушенного наблюдателя думать об их интеллектуальной неполноценности.

Что толкает шизоида на подобные эксперименты с собственной внешностью — науке не известно. Наука, по крайней мере, в лице автора, не в курсе дела. Возможно, собираясь на церемонию вручения Нобелевской премии, при этом надевая фланелевую панамку и меховые полярные унты, он (в своей формальной, негибкой манере) лишь следует рекомендации держать голову в холоде, а ноги — в тепле? — Бог весть. Очевидно только, что знаменитый «человек рассеянный», который «вместо шапки на ходу... надел сковороду, вместо валенок — перчатки натянул себе на пятки», был на самом деле шизоидом.

Автор имел удовольствие общаться с интересным и продуктивным профессионалом-исследователем, излюбленной одеждой которого (человека лет шестидесяти) была ярко-красная куртка с капюшоном, отороченным опоссумом, ковбойская шляпа с загнутыми кверху полями, разноцветные брюки-дудочки и остроконечные туфли-«казаки». Представляете эмоциональное состояние истеро-эпилептоидных организаторов научных посиделок, на которые этот ученый заявлялся с основным докладом? Это был шок. Шок, однако, проходил вместе с первыми озвученными тезисами, как правило, весьма глубокого и содержательного доклада...

Шизоидам свойственна неаккуратность, неряшливость. Оторванные пуговицы, прорехи на брюках, испачканные манжеты, вытертые до блеска локти, дырявое белье и т. п. — их удел.

Опять же, трудно сказать, что мешает им привести себя в порядок. Шизоиды с трагической обреченностью будут провожать взглядом очередную отпавшую и катящуюся по земле пуговицу, но не поднимут ее и уж тем более — не пришьют на место. Они, всякий раз, осматривая застарелое пятно на рубашке, глубоко вздохнут, но не удосужатся его как следует застирать. Если шизоид, пересилив свою натуру (за счет небольшого эпилептоидного радикала, затесавшегося в реальный характер), все же возьмется исправлять нарушения в одежде, то зрелище получится не для слабонервных. Разнокалиберные пуговицы, разноцветные нитки, которые он будет при этом использовать, превратят его эклектичный наряд и вовсе в клоунский.

Интересно, что шизоиду скорее придет в голову своеобразная мысль замаскировать тем или иным экзотическим способом имеющийся недостаток, чем навести порядок ортодоксальным путем. Автор знал человека, который, теряя одну за другой пуговицы на брюках (ремень он принципиально не носил), выходил из положения, надевая сверху длинный свитер, доходящий до середины бедер и, тем самым, закрывающий от нескромных взоров... малопристойный косметический дефект. Когда же отпала последняя пуговица и брюки перестали держаться на его чреслах, он нашел где-то матерчатый поясок от легкого женского халата, продел его в ременные петли, завязал узлом, замаскировал всю эту композицию длинным свитером и, таким образом, восстановил утраченное физическое и душевное равновесие.

Рука об руку с неаккуратностью идет нечистоплотность. Шизоиды грязноваты. Они редко стирают свою одежду, плохо ухаживают за волосами, кожей, ногтями. Свалявшаяся шевелюра, несвежая кожа, обгрызенные, с облупившимся маникюром (или с неэстетичной «траурной каймой») ногти, а также своеобразное амбре, исходящее от тела и белья, с головой выдают шизоида.

Есть у шизоидов и любимые средства оформления внешности. Это — капюшон (или его подобие), длиннополая, с длинными рукавами и большим воротником верхняя одежда, рюкзак за спиной или большая сумка, висящая на плече, темные очки. Представьте себе человека, надевшего на себя все перечисленное выше (к тому же вставившего себе в уши наушники плеера и уткнувшегося в книжку, которую он не перестает читать и на ходу), и вы получите незабываемый образ типичного шизоида.

Признаками шизоидности являются также длинные волосы (подобие капюшона) и у мужчин — борода.*

* Эпилептоиды выскабливают себя до состояния бильярдного шара, а шизоиды — зарастают дикой и буйной растительностью.

Вся эта атрибутика неслучайна. Она отражает глубинную асоциальность шизоидов, вынужденно противопоставляющих себя миру ортодоксальных людей, не смешивающихся с этим миром. Шизоид интуитивно, посредством капюшона, очков, наушников и т. д., формирует вокруг себя некий футляр, через который очень трудно осуществлять обмен информацией с окружающими.

О том, насколько асоциален шизоид, — не только в своей повседневной жизнедеятельности, но и на мировоззренческом уровне — можно судить по обмену репликами, произошедшему, если верить Зиновию Паперному, между тремя незаурядными людьми: героем Гражданской войны Саблиным, поэтами Маяковским и Хлебниковым.

«Я награжден орденом Боевого Красного Знамени за номером шесть, — сказал яркий истеро-эпилептоид Саблин. — Это значит, что таких людей, как я, в Республике всего шесть человек». «А таких, как я, — вскинулся не меньший истероид Маяковский, — один». «А таких, как я, — серьезно сказал шизоид Хлебников, — вообще ни одного». И пошел, по своему обычаю, прятать очередное стихотворение в наволочку.

Излюбленные шизоидами громоздкие сумки и заплечные мешки заставляют проводить невольную параллель с поведением людей, потерявших разум в результате психического заболевания. Мы часто встречаем последних, особенно по осени и по весне, идущих неведомо куда с большими неопрятными сумками в обеих руках, невнятно бормочущих что-то себе под нос. Сколько их? Куда их гонят? Что так жалобно поют? — Возникает сам собой ряд вопросов. Тот, кто, поборов брезгливость, заглянет внутрь подобных сумок, увидит гору хлама — ничего больше. Но своим хламом эти люди почему-то дорожат, они не расстаются с ним ни днем, ни ночью.

Разумеется, неверно ставить знак равенства между поведением шизоидов — здоровых, полноценных членов социума, и больных. Разница в их поступках существенная, но жизнь под девизом «все свое ношу с собой» в чем-то их сближает. В чем? Автор пока не готов ответить категорично, коллеги. Тем более что в сумках шизоидов, наряду с действительно нужными, полезными предметами, немало всякой всячины, давно утратившей товарный вид и потребительские свойства, попросту говоря — дряни (сломанные зажигалки, скомканные конфетные фантики, грязные подушечки жевательной резинки, неизвестные — из-за стершейся надписи — таблетки и т. п.).

...

Конец цитаты

Продолжение следует.