Москва и москвичи

Ответ на пост «Метро. Проверка»28

Такая же история. Каждое рабочее утро я захожу в метро на зелёной ветке примерно в половину седьмого. В это время я один из немногих пассажиров славянской внешности. И каждый раз мой небольшой, и даже внешне очевидно полупустой рюкзак, отправляют на сканирование. При этом в это же время заходят буквально толпы бородатых ценных специалистов. Многие из них несут натурально огромные баулы, набитые непонятно чем туристические рюкзаки и прочий, зачастую объёмный багаж. При этом на сканер каждый день отправляют только меня. Мне кажется, что исполнители всех террактов последних десятилетий в Москве были не радикальными христианами со славянскими лицами, а как раз представителями самой мирной и прогрессивной в мире религии. Так в чем логика?

Продолжение поста «Как популярные блогеры обманывают россиян о жизни в США»1

а реальность такова, что жизнь в России здесь и сейчас лучше и удобнее, чем в США!

Уникальный метромост в Москве, о котором никто не рассказывает

Почему здесь решили возводить именно метромост? С какими сложностями столкнулись строители во время работ? Что у конструкции общего с автомобильными эстакадами? Как готовое сооружение испытывали на прочность? А также - есть ли тут какая-то архитектура? И почему этот мост можно считать одним из самых надёжных в Москве? Об этом и не только расскажу сегодня.

Быстрее, проще, дешевле

Преображенский метромост стал третьим в Москве после Смоленского и Лужнецкого. Его торжественное открытие состоялось 31 декабря 1965 года. Конечно, назвать это сооружение чудом инженерной мысли нельзя. Особенно если сравнивать с предшественниками. Но и здесь есть довольно любопытная история и множество интересных фактов. Итак, Преображенский метромост потребовался, чтобы продлить на восток нынешнюю Сокольническую линию. На протяжении 30 лет конечной здесь являлась станция "Сокольники". В начале 1960-х решили открыть ещё одну - "Преображенскую площадь".

Изначально строить метромост над Яузой не хотели. Специалисты думали прокладывать тоннели под землёй. Однако после подсчётов стало понятно, что возвести эстакаду будет проще, быстрее и дешевле. Работу над сооружением поручили коллективу мостоотряда №4 Главмостостроя. Надо сказать, что в те времена этот участок Яузы после Матросского моста был последним, где набережные являлись благоустроенной. Река тут представала перед москвичами в своём первозданном весьма своеобразном виде.

Вид на то место, где потом начнут строить Преображенский метромост, с Матросского моста через Яузу, 1959. С сайта www.pastvu.com.

Левый берег Яузы здесь в общем-то был свободен от застройки. А вот на правом стояло много зданий и жилых кварталов. Поэтому часть метромоста пришлось сооружать прямо между домами. Участок от "Сокольников" до Яузы проходили закрытым способом. То есть тоннели прокладывали с помощью специального щита. Ближе к реке рельсы выходили на поверхность, пересекали водную преграду и через какое-то время снова оказывались под землёй.

Автомобильный метромост

Помимо ограниченного пространства строители столкнулись с ещё одной проблемой. Грунты здесь оказались не очень прочными. Поэтому пришлось использовать мощные Т-образные железобетонные опоры, которые обычно применяли при сооружении автомобильных мостов. Кроме того, эти самые опоры требовалось вбивать в землю на несколько десятков метров, чтобы эстакада была устойчивой.

Строительство метромоста, 1964. Вид из дома №5/7 на Преображенской улице. Автор фото: В.В. Тимошенков. С сайта www.pastvu.com.

Общая длина всех конструкций составила 330 метров. Довольно скромно. Однако и Яуза не самая широкая река. Все работы заняли чуть больше года. Уже в ноябре 1965 на эстакаде начали укладывать рельсы метро. В 23 декабря мост проверяли на прочность. Для этого на каждый путь выпустили поезд из трёх вагонов. Их заполнили грузами, вес которых был равен массе 270 человек. Поезда постоянно меняли положение на метромосту. Специалисты замеряли разные показатели и пришли к выводу, что конструкция безопасна. Её можно открывать для пассажирского движения поездов.

Пробные трёхвагонные поезда во время испытаний нового метромоста. Вид в сторону станции "Сокольники", 1965. С сайта www.pastvu.com.

30 декабря 1965 года начали обкатку новой части линии. Пассажиры выходили на конечной на станции "Сокольники", а потом поезда отправлялись дальше пустыми. Проезжали на полной скорости метромост и следовали до "Преображенской площади". Там составы оборачивались и возвращались обратно на станцию "Сокольники", где уже забирали пассажиров, чтобы ехать до "Юго-Западной".

Не красивый, но надёжный

С точки зрения архитектуры здесь обсуждать нечего. Он не такой красивый, как Смоленский метромост. Не такой оригинальный, как Лужнецкий. Зато у Преображенского есть важное достоинство. Его, наверное, можно назвать самым надёжным. За всё время существования не было никаких сообщений об авариях или технических неполадках. Он стабильно функционирует уже почти 60 лет. Никаких масштабных реконструкций в ближайшее время здесь не планируется. Правда, специалисты отмечают, что внешне возраст эстакады, конечно, заметен. Однако с точки зрения безопасности, видимо, всё в порядке.

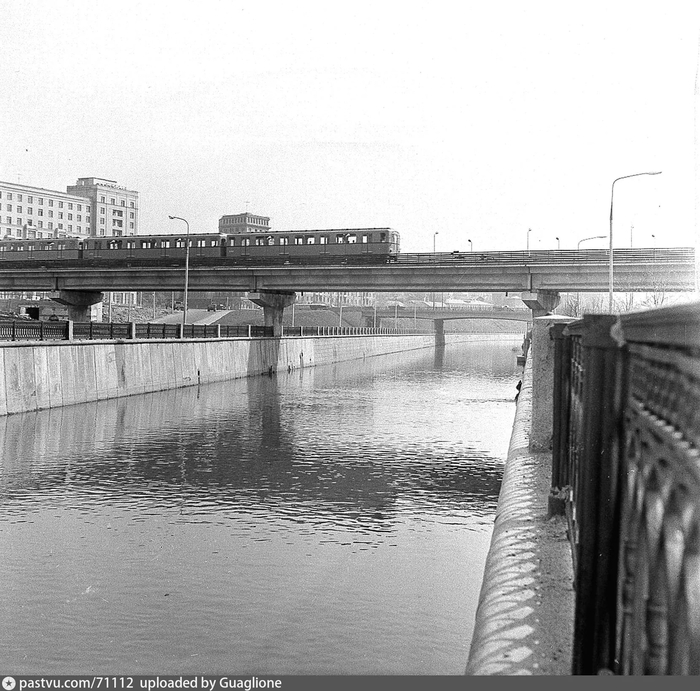

Преображенский метромост в 1970 году. Вид от Русаковской набережной. Автор фото: Ю. Артамонов. С сайта www.pastvu.com.

Было время, когда я нередко пользовался этой частью Сокольнической линии. Да и сейчас иногда езжу. Заметил, что поезда в сторону "Преображенской площади" почти всегда следуют с небольшой скоростью. В обратном же направлении несутся на всех парах. Может, кто-нибудь знает, почему так? Подскажите в комментариях, если у вас есть какая-то информация.

Преображенский метромост в 2002 году. Вид от Русаковской набережной. Автор фото: Д. Касаткин. Отсюда: https://transphoto.org

В конце немного про название. Преображенским метромост стал благодаря новой на тот момент станции "Преображенская площадь". Поскольку сооружение являлось частью трассы следования к этой платформе, ему и присвоили такое название.

Повседневная жизнь и быт в Москве в 1954 году

Повседневная жизнь и быт в Москве в 1954 году глазами француза: многие фото озадачили западных читателей

На днях мне попался в руки журнал LIFE, выпущенный в январе 1955 года. Центральной темой номера стала повседневная жизнь в СССР. Француз Анри Картье-Брессон стал первым зарубежным фотографом, попавшим с камерой в страну после того, как Иосиф Сталин обрел вечный покой. Листаешь страницы журнала и понимаешь, что американцы в 50-х вообще плохо представляли, как живут советские люди. Как будто Картье-Брессон в джунгли приехал, а не в Москву. Кадры классные, очень интересные и, к слову, некоторые из них действительно вызывают вопросы.

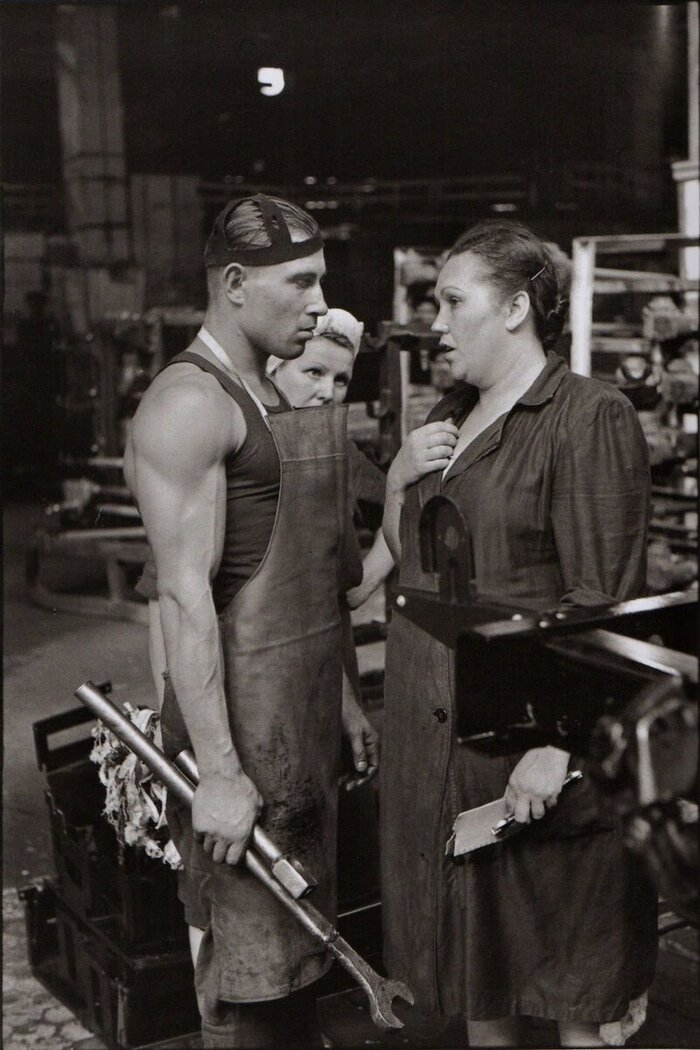

С работами Анри Картье-Брессона я познакомился поближе, когда писал заметку о рабочем и начальнице на заводе ЗИЛ (смотрите ниже). На западных форумах этот снимок часто обсуждают, люди чувствуют напряжение в кадре и подозревают тайную связь. Ну, это пусть будет на совести комментаторов. В номер LIFE снимок не вошел. Зато туда попали многие другие интересные фотографии.

Статья в LIFE называется «Люди России». Она начинается с популярной цитаты Черчилля, что «Россия – это загадка, завернутая в тайну и помещенная внутрь головоломки». Редактора журнала даже не до конца понимали, кто управляет страной – Хрущев или Маленков и действительно ли отношение партийных лидеров к Западу стало более терпимым? Впрочем, статья была не о политике, а о простых людях с их повседневными хлопотами и радостями. Работа, отдых, футбол, школа – Картье-Брессона интересовало всё.

Французский мастер по праву считается одним из самых выдающихся фотографов XX века. Он получил отличное художественное образование, но в 30-х годах увлекся фотографией и купил легкую Leica. Он снимал во многих странах мира, сделал себе имя и во второй половине 1954-го его охотно приняли в СССР.

Картье-Брессон плохо относился к постановочным кадрам и снимал жизнь такой, какая она есть, в репортажном стиле, стараясь привлекать как можно меньше внимания. Он даже все яркие детали фотоаппарата заклеивал черной изолентой, чтобы не бликовали и не отвлекали героев его сюжетов.

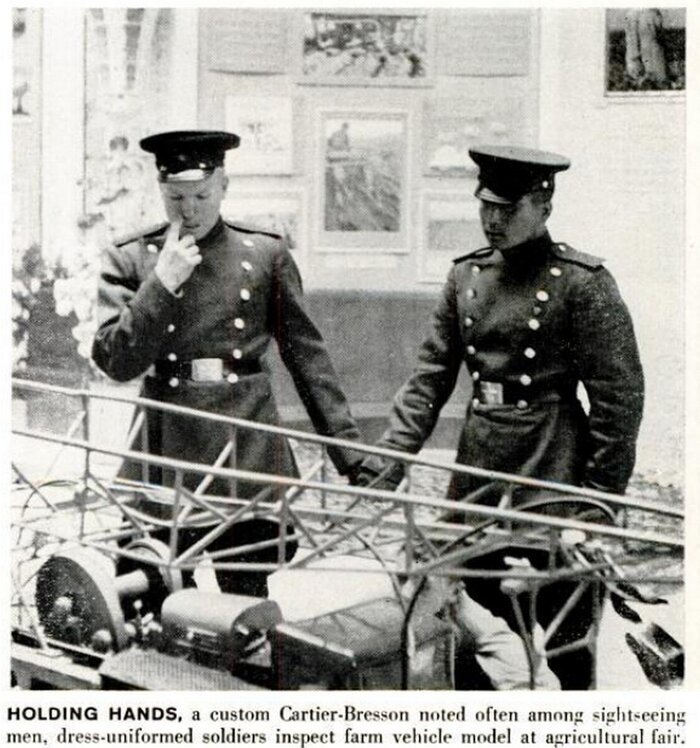

По результатам поездки Анри Картье-Брессон выпустил книгу под названием «Москвичи». Давайте посмотрим кадры из нее и те, что попали в LIFE. Возможно, вас тоже удивят некоторые нюансы. Например, почему молодые люди в форме на сельскохозяйственной выставке… держатся за руки.

На самом деле, лично у меня фотография выше не вызывает особых вопросов. Другое время, другие порядки – в том числе и в вопросах проявления товарищества. Люди были куда проще, чем сейчас и не искали повсюду нездоровый подтекст.

Само собой, журнал LIFE показал очереди в СССР и отметил, что в них можно стоять часами.

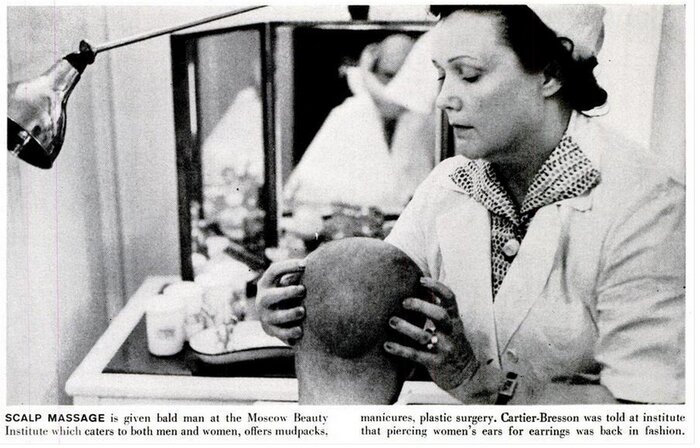

Специалистка Московского института красоты и гигиены делает пациенту массаж кожи головы. В заметке также сказано, что у советских женщин снова в моде прокалывание ушей.

Снимок ниже сделан в Московском цирке в перерыве представления. В LIFE на примере этого кадра обсуждали женскую моду. Например, что покупки советские женщины делают редко и каждая для них событие. Шелковые платья дороги и достаются избранным, а большинство дам в СССР довольствуются простыми, хлопковыми.

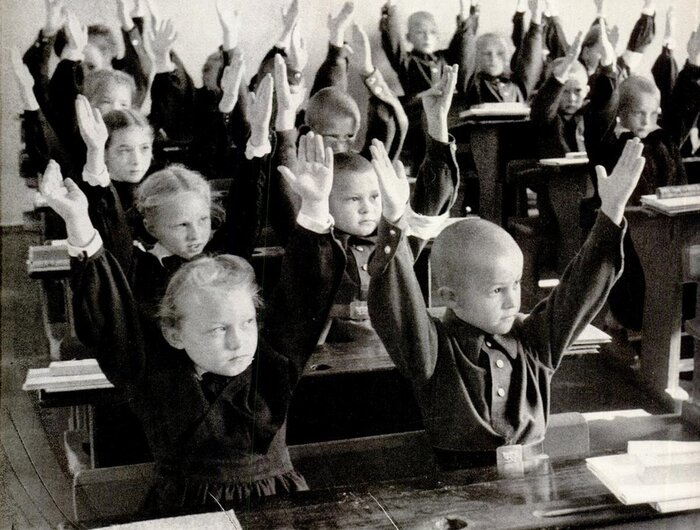

Московская школа. Нет, это не лес рук желающих пойти к доске отвечать. Учительница рассказывает о погоде и дети тянутся к облачкам.

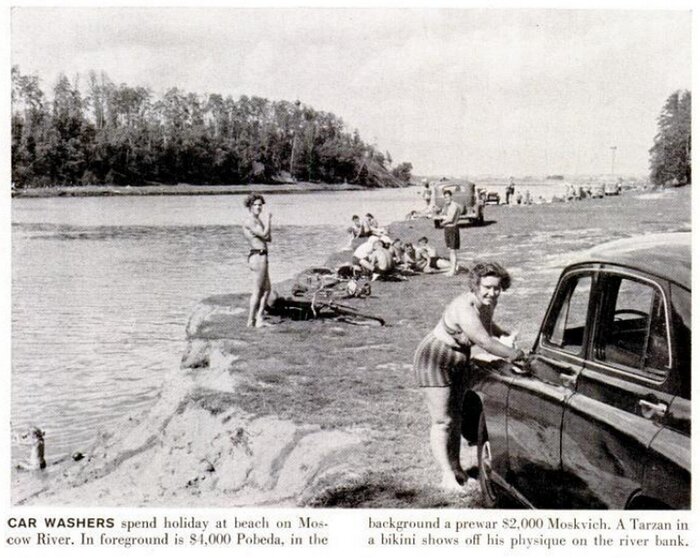

Пляж на Москва-реке, где отдыхают и моют машины. Горделиво стоящего у берега мужчину автор LIFE назвал «Тарзаном».

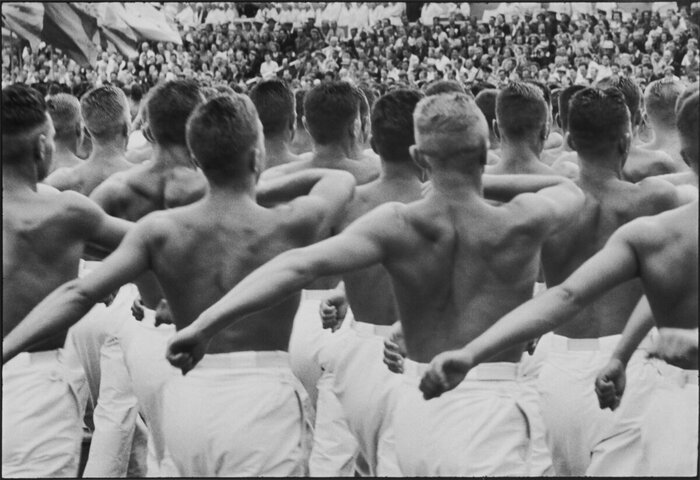

Спортивный праздник на стадионе «Динамо».