Лига грамотности

Доколе??

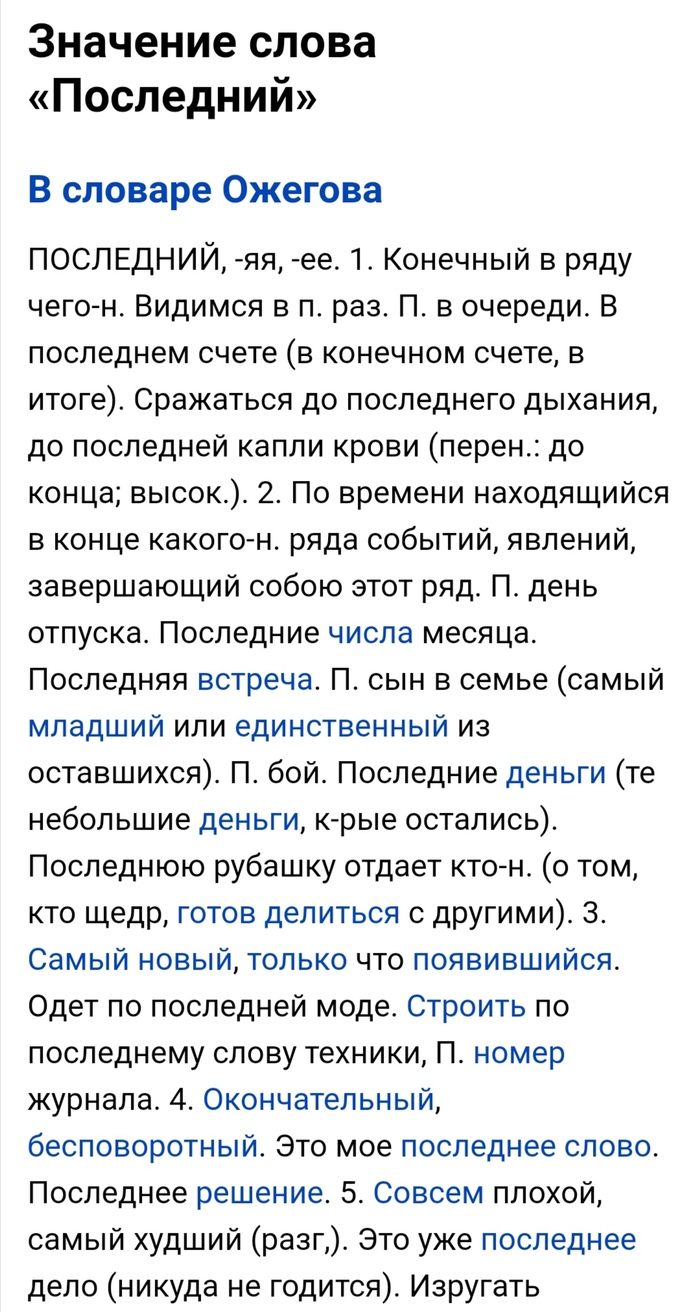

Люди, хватит коверкать русский язык. Хватит заменять хорошее русское слово ''ПОСЛЕДНИЙ '' на ''КРАЙНИЙ'', Зачем вы это делаете? Зачем вы поправляете других когда кто-то говорит правильно?? Бесите...

Кстати для информации:

Эти 2 слова обычно заменяют актёры, когда говорят про съёмки (у них там своя какая-то фишка профессиональная)

А ещё, я прикрепляю для вас кусочек известного словаря..

Вогуч и мелик руский езык?

На Пикабу я много лет изредка заходил что-то почитать, но заводить аккаунт нужным не считал, пока окончательно не закрыли дайджест-портал, где участвовал раньше (называть не буду, ибо ни к чему). С грустью отметил, что здесь, как и везде, действует общая тенденция к утрате основ владения русским языком. Одно время казалось, что «раньше было лучше, все были грамотными, а теперь так плохо учат». Но нет – касается это как молодежи, так и многих пикабушников в возрасте. Объяснений тому нет, и искать их не хочется.

При попытке подсказать, как писать правильно, нередко ответная реакция такова: «Мы не в школе, я не на экзамене, не привязывайтесь ко мне. Кому надо, тот и так поймет». Могу огорчить: если так же скажет кассир в магазине или инженер, делающий проект дома, – результат будет примерно таким же. С той лишь разницей, что нельзя будет закрыть неграмотный пост и перейти к другому. Просто поверьте – совершенно невыносимо читать даже хороший и умный текст, когда в нем есть ужасающие ошибки в применении самых элементарных правил.

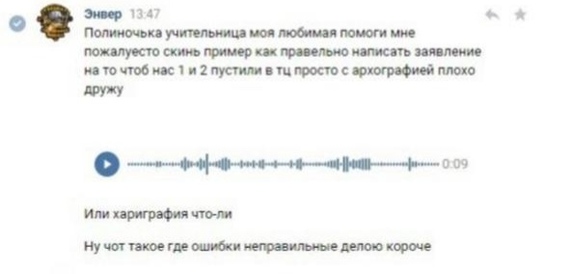

Да, я знаю, что эта картинка дубликат, но она – неплохая иллюстрация сказанного. Смею надеяться, что хотя бы пара пикабушников, увидев ее, больше не станет выдавать таких перлов. И других, о которых скажу ниже.

Сразу отмечу, что с помощью автокорректора бороться с этой бедой невозможно. Что в Ворде, что в любом из форумов он пропускает массу ошибок, считая их нормой, и наоборот, подчеркивает правильно написанные слова, если их нет в базе.

Почти все примеры взяты из вчерашней ленты, лишь для пары ошибок искать «образчики» было лень и я привел типичное «неправильнописание». Заранее предупреждаю: посты выбраны произвольно, авторы не указаны, поскольку цель – никоим образом не обидеть кого-то, а лишь достучаться хотя бы до малого количества пишущих.

Итак, начнем...

«Если вы примите особенности вашего здорового малыша...»

Ошибочное употребление повелительного наклонения вместо действительного. Обычно проверяется чередованием гласных под ударением: примᴎ́те - прᴎ́мете.

При том у самой права есть.

Слово «притом» пишется слитно, если это присоединительный союз. «При том» пишется раздельно как местоимение с предлогом (при том здании).

навесили ярлык [...], при чем необоснованно

Союз «причем» пишется слитно в отличие от сочетаний предлога с местоимением. Союз «причем» имеет присоединительное значение (Эксперимент был проведен удачно, причем впервые). Сочетание «при чем» употребляется в вопросительных предложениях: При чем тут он со своими претензиями?

у нас захотел остановится на несколько дней / Должна получится красивая садовая фигура

Удивительны постоянные ошибки в одном из самых простых правил русского языка. Захотел (что сделаТЬ?) – значит, остановиТЬСЯ. Он (что сделаЕТ?) - значит, остановиТСЯ.

Родной папаша ребят, бросил их и мать

Между подлежащим и сказуемым знаки препинания нужны, только если между ними находится вставная или вводная конструкция.

толи за рулем уснул, толи в неадеквате был

«То ли» – это лексема, которая состоит из указательного местоимения «то» и частицы «ли», которые вместе являются сочинительным разделительным союзом. Слитной формы написания такого союза не существует.

Вопрос юристам и тем, у кого были прицинденты.

Тут пояснений не требуется. Требуется словарь.

Приехал с Москвы / Я с Питера

Эта шикарная диалектная конструкция служит безошибочным индикатором, откуда на самом деле приехал человек.

Предлог «с» чаще всего выражает направление «сверху вниз» (слезть с крыши), а «из» говорится тогда, когда мы подразумеваем «изнутри наружу» (выйти из машины, достать из стола).

А ещё предлог «в» нужен при обозначении географических названий: в России, в Европе, в Америке. Однако это правило работает не везде и не всегда. Например, если мы рассказываем об островах, островных государствах, необходим предлог «на». Но общее правило таково: существует две пары антонимичных предлогов: в/из и с/на. Если мы едем в «Прибалтику», то возвращаемся «из Прибалтики». Если мы едем «на Алтай, на Кавказ», то возвращаемся «с Алтая, с Кавказа».

цех, на котором изготовляли оружейные детали

В некотором роде продолжение предыдущей заметки. «На» цехе – это на его крыше. Продукцию изготавливают «в» цехе и выпускают «из» него.

частенько попадаются люди, которые прут мне на встречу

Слово «навстречу» правильно пишется слитно как наречие. «На встречу (с братом)» следует писать раздельно, если это имя существительное с предлогом.

Слова «навстречу» и «на встречу» звучат одинаково, а пишутся по-разному. Слитное или раздельное их написание зависит от того, к какой части речи они принадлежат.

Мне надо было по чинить машину

У глаголов нет и не может быть предлогов. Никогда. Ни при каких условиях. У глаголов бывают только приставки. Абсолютно непонятна этимология этой ставшей ныне массовой ошибки.

Слова, начинающиеся с «пол-» пишутся через дефис только если: после «пол-» стоит согласная буква «л» (пол-ложки); после «пол-» стоит гласная буква; после «пол-» стоит имя собственное.

Во всех остальных случаях «пол-» со словами пишется слитно. Раздельного написания не существует.

которая заявляла, в принципе, все тоже самое

«Тоже» (синоним – «также») можно заменить соединительным союзом «и» (Я тоже (= И я) мороженое хочу). «То же» = «такое же, аналогичное»; частицу «же» можно опустить без нарушения смысла высказывания. За указательным местоимением «то» часто следует определительное местоимение «самое» или его можно подставить (Я хочу то же (= такое же) мороженое, как у него).

Говорят, что бы выставить счет – нужно что бы их замерщик...

Еще одна массовая ошибка-беда, взявшаяся неведомо откуда. Следует запомнить простое правило. Если речь идет о просьбе, приказе, пожелании, причине – пишется слитно (Надо подумать (для того), чтобы поесть). Если предложение можно произнести без частицы «бы» или добавить эту частицу на «именно» – значит «что бы» пишется раздельно (Надо подумать, что бы (что именно) поесть).

Быть занудой плохо, но гораздо хуже – ежедневно встречать такие перлы в постах. Люди, бережно обращайтесь с русским языком!

Учите русский язык! Почему феминитивы с суффиксом «-ка» – безграмотность. Григорий Игнатов

Как феминистические идеи уродуют живой русский язык откровенно неудачными новшествами.

Феминизм исподволь, но при этом достаточно агрессивно проникает во все аспекты повседневной жизни – и трансформирует их. В повседневной речи последние пару лет как-то незаметно стало появляться всё более частое употребление так называемых феминитивов, а чем дальше, тем более это становится обязательным тоном для «прогрессивных» СМИ и сайтов. Встречаешь «авторку», «блогерку» и «президентку» – всё, сразу понятно, куда попал и с 95% вероятностью там же встретится набор и прочих либерально-западных мессиджей.

Между тем, в простом народе, не связанном с прозападной прослойкой никакими идейными обязательствами, эта инициатива вызывает сильнейшее отторжение. «Авторки» провоцируют почти что рвотный рефлекс. Давайте попробуем разобраться, кто тут прав, а кто нет, и почему. И, забегая вперёд, сразу скажем: «авторки» – это, скорее всего, плохо.

Для начала приведём аргументы оппонента. Они, в принципе, незатейливы: суффикс «-ка», по их мнению, практически идеально подходит во всех случаях – мы же не паримся от феминитивов «москвич-москвичка», «революционер-революционерка», «буддист-буддистка». Ну и всё, и океюшки. Чего вы, ретрограды, возмущаетесь «президенткой», если есть абсолютно созвучная и всем давно привычная «студентка»?

Так? Так… да не так.

Начнём с самого главного: с необходимости феминитивов.

Как утверждают сторонницы феминизма, это нужно для того, чтобы «подсветить» наличие женщин в том или ином случае. «Дорогие блогеры и блогерки» – это, в конце концов, просто вежливо, примерно как «мадам и месье». Но помимо вежливости тут, разумеется, очень заметен именно настойчивый акцент на том, чтобы сделать слово как будто «громче», выделить его на фоне остальных. А иначе, понимаешь, будет маскулинное угнетение и токсичный патриархат.

И вот тут нас (точнее, их) ждут достаточно волнующие откровения. Дело в том, что слова, к которым феминистки порой так любят цеплять свои гендерные суффиксы, на самом деле, не являются мужскими. Они – гендерно-нейтральны, и не нуждаются в «феминизации».

Ну, смотрите, вот слово «филолог», состоит из двух греческих корней – «любить» и «слово». Если объединить эти два корня в одно слово, то никакого «пола» у слова не возникнет – потому что получится буквально «любить слово». Ну нету никакого «пола» у слова «филологос» – как нет пола вообще у словосочетания с глаголом. Женский или мужской род там может появиться только в том случае, если сделать его именем собственным: Филомен или Филомена, Филострат или Филострата. Но это уже «надстройка».

И напрашивается вопрос: зачем нужна «философка», если изначально слово «философ» не имеет гендера и не обладает какой-то «маскулинностью»? Ведь, крайне неожиданно, и слово «блогер» ею не обладает, потому что это чистейшее заимствование из английского, где НЕТ родов в нашем широком понимании (они вообще-то есть, но не выпячиваются; так, почему-то, love – мужского рода, а peace – женского). Вам, наверное, странно это слышать, но да – «блогер» это а-гендерное слово.

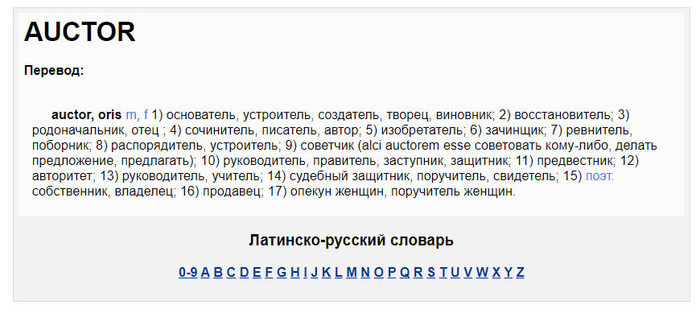

Поистине убийственный довод заключается в том, что слово «автор», которое ни к селу, ни к городу хотят феминизировать, является… словом и мужского, и женского рода в латыни, откуда оно пришло! Не верите? Пожалуйста, вот словарь. Видите буковки «m» и «f»?..

И если быть последовательным, то нужно вводить не просто феминитивы, но и… маскулинитивы! Как вам такое, девочки? В самом прямом смысле: берём слово и цепляем к нему на равных правах мужские и женские суффиксы – блогерка и, скажем, блогерщик. Блогерец. Блогерник. Блогеровщик. Тьфу!..

Вот именно что «тьфу!». Потому что в здоровом языковом чувстве это будет совершенно излишне – никакие гендерные надстройки к подобным профессиональным словам не нужны, потому что они не маркированы никакой «токсичной маскулинностью».

Вспомним «Собачье сердце»:

«Глаза женщины загорелись.

Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем… Только я, как заведующий культотделом дома…

За-ве-дующая, — поправил ее Филипп Филиппович».

Кто тут у нас более прогрессивен – стопроцентный ретроград профессор Преображенский, который ратует за феминитивы или молодая советская гражданка, которая от них отказывается? Ась?

Ещё раз: слова «мэр», «директор», «генерал» никакой специфической мужественностью не обладают, и избавлять их от неё не надо! А «мэр» и «генерал» к тому же, вообще иностранные прилагательные, и тоже, кажется, безродовые.

Но это всё сухая теория, она не так уж убедительна для обычного человека. Он-то, на самом деле, плюётся от «блогерок» совсем по другой причине. И вот по какой!

Потому что тот самый, столь агрессивной продвигаемый, суффикс «-ка» в русском языке не имеет однозначного «женского» окраса, как нас надеются убедить. Более того, как бы не больше слов с ним вообще «не-женских». То есть, да, они формально женского рода, подчиняются правилам, но они отчетливо а-гендерны.

Начнём с шутки, которую знают практически все: «Болгарин – это человек, а болгарка – инструмент. Финн – это национальность, а финка – нож», и так далее, там длинный список из испанок, китаек и панамок. Почему угловая шлифмашинка стала «болгаркой», а узкий нож без гарды – финкой?! Ну ок, болгарка – потому что «машинка» (ой, не факт), но нож-то почему?! Почему табурет превратили в «табуретку» – что в этом стуле без спинки специфически женского, за что ему «выдали» тот самый почётный суффикс «-ка»?! И совсем уж непонятно, почему деревянное небольшое плавсредство стало одновременно и «лодкой», и «челноком», и как, не дай Бог, их не перепутать, чтобы не оскорбить лодочку токсичной маскулинностью?!..

Ответ один: что бы ни вычитали на этот счёт в умных книгах, а в живом языковом чувстве есть очень простое ощущение – не всё то женское, что кончается на «-ка». Или даже так – не всё то женское, что подчиняется грамматическим правилам женского рода.

Давайте проведём натурный эксперимент: вот, есть у нас столяр. Женщина этой профессии кем будет — «столяркой»? Каждому известно, что это слово означает совсем другое, и совсем не женское, а как бы даже среднее – совокупность столярных работ. Грамматика говорит одно, а семантика — другое.

Поэтому приклеивание суффикса «-ка» к очень многим словам женскими их сделает только грамматически. А ассоциативно будет черт те что – как с финкой, табуреткой и столяркой.

И есть ещё третий аргумент – уже не против феминитивов как таковых, а против всё того же единого и универсального суффикса «-ка», о котором мы уже говорили как о «женском» только грамматически, но не семантически.

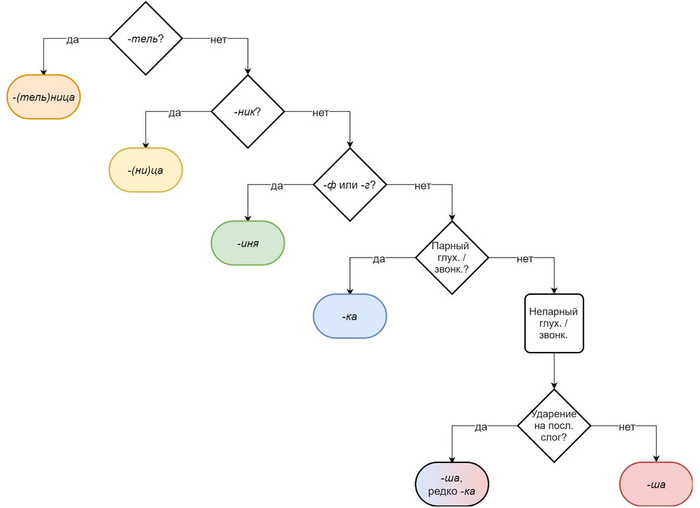

В русском языке феминитивы вообще неплохо развиты. Посмотрите на эту табличку:

В принципе, если уж так сильно хочется их использовать, то пожалуйста, уважайте сложившуюся языковую практику и следуйте не на пустом месте оформившимся традициям. Понятно, что отчасти «сделанного не воротишь», и никак уже не переименовать «писательницу» в «писательку», но вот «директрису» и «директоршу» в «директорку» норовят переделать аж бегом.

Особенно возмущаются суффиксом «-ша», считая его чем-то почти неприличным. Типа «блогерша» – не ок, а ок – только «блогерка». Но что делать со словом «мэр», если его очень хочется «феминизировать» – «мэрка»? Это кто вообще? Маяковский приходил в ужас от раннесоветских аббревиатур типа «КООПСАХ» – настолько они были чем-то инородным в гармоничной русской речи, сейчас та же беда, но с другой стороны. Мэрка – это… это очень плохо, короче. А возможна же ещё и пэрка. Мэрка и пэрка. Лордка. И лордша, кстати, тоже.

Выводы просты: дорогие лингвофеминистки, не цепляйтесь к тем словам, которые изначально не имели рода в иностранных языках и так и перешли в русский. «Блогер» – бесполое слово. «Дизайнер» – тоже. Не надо с ними ничего делать. Суффикс «-ер» в русском языке чисто заимствованный и не имеет ярко выраженной мужской семантики, а грамматическая принадлежность к мужскому роду ещё ни о чём не говорит, так же как «лодка» – это не «нечто женское», хотя там и есть заветное «-ка» в конце. А если очень хочется феминизировать – делайте это хотя бы не так уродливо. Напрягайте мозги, включайте стилистическое чувство. А то, право слово, за мэрку и пэрку могут просто из приличного общества на мороз выгнать. И за «авторку», по-хорошему, тоже.

https://jpgazeta.ru/uchite-russkij-yazyk-pochemu-feminitivy-...

Говорите по-русски!

Многие возмущаются тем, что русский язык сейчас замусоривается иностранными словами, всякими «каршерингами», «дауншифтингами», «триггерами», «трендсеттерами». Но те, кто возмущается, наверное, плохо знает историю языка.

Ведь заимствования начались не вчера!

Русский язык всегда был максимально открыт для иноязычных слов. Иноязычные слова всегда массово входили в русский язык. И удивительно, почему такое противодействие иноязычные слова вызывают сейчас.

Вспомните, как в древнерусскую эпоху в огромных количествах входили слова из греческого языка, из скандинавских языков, из восточных языков. Такие, казалось бы, простые слова, как «лошадь» - тюркское заимствование, «тетрадь» - греческое, «ябеда» - скандинавское. Далее в Петровскую эпоху - пик заимствования слов из голландского, из немецкого, все термины мореходства,например, из голландского (матрос, яхта и т.д.). Далее, 19 век - из французского, и вот рубеж 20-21 веков - время заимствования из английского языка.

Поэтому странно, что нас возмущают именно те слова, которые пришли недавно, а о словах, которые пришли давно, все забыли. Например, слова «карандаш», «грамота», «пальто» уже никого не удивляют.

И, как правило, иноязычное слово не просто так закрепляется - оно что-то обозначает точнее, что-то обозначает одним словом, тогда как в русском языке нам понадобится много слов. Вот слово «каршеринг», зачем оно нам, если уже есть слово прокат?

Слово «прокат» имеет более широкий смысл. Можно взять машину, велосипед, а раньше в прокат брали разные вещи. А каршеринг - это именно взятие автомобиля попользоваться и вернуть на специальную стоянку. Или, например, слово «ремейк» - это не просто переделка, это фильм или произведение, которое использует уже известный сюжет, но как-то по-новому, с новыми актерами, с новым режиссёром.

В общем, иноязычное слово обозначает более узкое понятие. А имеющееся слово - более широкое. Вот так они и существуют, иноязычное не вытесняет исконно русское или старозаимствованное, а встаёт в один ряд с ним.

Язык, который живет изолированно, имеет мало шансов стать мировым языком. Русский язык - мировой язык, один из рабочих языков ООН. Стал бы он таким, если бы закрывался во все эпохи наглухо от всего иноязычного влияния? Вряд ли.

И вот интересный факт: русский язык, обладая богатейшей системой словообразования, с помощью иноязычных корней может образовывать свои слова. Если есть слово «хештег» и оно заимствованное, то какое-нибудь «хештегнуть» становится исконно русским. Оно словообразовано в самом русском языке. Так же «компьютер» - слово заимствованное, а «компьютерщик», «компьютерный» - это всё русские слова. То есть корни иноязычные, а сами слова - русские.

А что насчёт русских слов в других языках?

Ну, для того, чтобы русское слово вошло в другие языки, должны быть соответствующие условия, мы должны что-то изобрести, что-то такое сделать, чтобы оно было названо русским словом. Например, как произошло со словом Спутник, ведь оно так и вошло в другие языки. Или слово Vodka.

Примечательно, что русские слова чаще идут не на Запад, а на Восток. Мы берём больше с Запада, а отдаём больше Востоку. В языках народов Средней Азии очень много слов, заимствованных из русского языка.

А какие иноязычные новые слова вас раздражают и почему?

Будем грамотными

Хочу какую-нибудь постоянную рубрику ввести. Вот, например, буду по пятницам писать заметки о русском языке (постараюсь) :) может, кому-то пригодится.

На сегодня еще три пары слов схожих по звучанию, но абсолютно разных по значению.

1. Тщедушие и малодушие.

Тщедушие - хилость, слабость (физическая).

«Небольшой ростом, он таил под наружным тщедушием своим какую-то тихую, внутреннюю силу, видную только через глаза.» Л.Леонов, Барсуки.

Малодушие - отсутствие твёрдости духа, решительности, мужества.

«От моей морской болезни не осталось и следа, как не осталось и недавнего малодушия.» Даниэль Дефо, Робинзон Крузо.

Проявить малодушие - проявить трусость, нерешительность.

Малодушный - трусливый, а тщедушный - слабый здоровьем.

2. Неприятный и нелицеприятный.

Нелицеприятный - «книжное» слово и считается устаревшим. Люди часто путают его со словом «неприятный» и используют для обозначения резких, критических высказываний. Например, «нелицеприятное суждение» часто понимают как «обидное суждение». Это неверно - в действительности это должно значить «беспристрастное суждение». «Нелицеприятное мнение» - это непредвзятое мнение без перехода на личности. «Нелицеприятный суд» - это суд честный, справедливый, неподкупный, объективный.

«Строгий, мягкий, приятный, нелицеприятный, высоко державший преподавание, — таким видится Николай Дмитриевич.» Андрей Белый, На рубеже двух столетий.

3. Филантроп и мизантроп.

Филантроп — это человек, который по доброте душевной помогает всем нуждающимся. Это слово происходит от греческого прилагательного philanthropos, где phil- — «любящий» + anthropos «человек». Филантропия (ударение на о!), таким образом, означает «человечность, благотворительность».

«Даже тираннозавр в сравнении с вами – просто филантроп, а уж все остальные динозавры, и ящеротазовые, и птицетазовые, не в пример человечнее.» Роберт Франклин Янг, Срубить дерево.

Мизантроп не только не помогает людям, но и попросту их ненавидит. Мизантропия — отчуждение от людей, ненависть к ним. Эти слова также позаимствованы из греческого языка; misanthropos: misein — «ненавидеть» + anthropos.

«Каким бы вы ни были мизантропом, но если ненастною, глухою ночью вы увидите лесной огонёк, то вас непременно потянет к людям.» Антон Павлович Чехов, Первый дебют.

Надеюсь, было полезным. Всем хорошего дня ;)