Лига историков

Терракотовые, краснофигурные амфоры. Греция, V в. до н.э

На фотографии, представленной в посте, вы можете видеть терракотовую амфору, являющуюся шедевром греческой вазописи. Она создана около 490 г. до н.э. и призвана показать черты афинской культуры того времени, одна из которых отражена в изображении неизвестного певца. Личность певца определяется его инструментом, кифарой, которая представляла собой разновидность лиры, используемой в публичных выступлениях, включая декламацию эпической поэзии.

Изображение на обратной стороны амфоры также связано с культурной жизнью древних греков, вот только изображенный на ней человек пусть и имеет отношение к искусству и творчеству, не является главным героем композиции, хотя и от его решений действительно зависит развязка показанного нам сюжета. Бородатый мужчина с палкой в левой руке - судья конкурса певцов. Стоит отметить, что одно из самых известных мест для проведения певческих и музыкальных состязаний возникло в то же время - мы говорим об Одеоне в Афинах, построенного при Перикле в то же десятилетие. Хотя подобные ему существовали и раньше - старейший одеон возведен в Спарте около 600 г. до н.э., именно афинская достопримечательность считается одним из символом описанного выше явления. Что же до самой вазы, то до 1919 г. она находилась в частных коллекциях, прежде чем была выкуплена Уильямом Рендольфом Херстом - американским медиамагнатом, внесший в современную нам культуру довольно-таки известное явление. Сможете ответить о чем идет речь?

Первая в мире феминистка, основавшая феминистское движение

Собственное имя основательницы идеи феминизма — Анна Тервань. Её называли «Мессалиной французской революции». Была большой поклонницей республиканского строя. Часто выступала на площадях и в клубах перед революционерами.

Итак, окунемся ненадолго в атмосферу Парижа эпохи знаменитой французской революции 1789-1794 годов.

Она родилась в 1762 году Люксембурге, в маленькой деревушке Маркур, и ее звали Анн-Жозефа де Теруань.

Прежде чем вступить на политическую стезю Франции, эта будущая амазонка вела бурную и довольно обеспеченную жизнь содержанки.

Всё началось для неё в тот день, когда она стирала бельё в Маасе, распевая народную песенку. Молодой англичанин, милорд Спайнстер, проезжавший по мосту, увидел её, пришёл в восторг и решил немедленно познакомиться. Он сказал, что восхищён её голосом, внимательно разглядывая при этом молодую грудь, выглядывавшую из корсажа.

Девушка обладала покладистым нравом. Узнав, с кем имеет дело, она с радостью последовала за англичанином сначала в Спа, а потом в Лондон, где начала учиться музыке и пению.

В Англии она появлялась со своим любовником в самых сомнительных местах.

Через некоторое время Теруань захотелось побывать во Франции. Спайнстер увёз её в Париж, где любовники продолжали весёлую жизнь. На одной из оргий молодая женщина встретила шевалье Дубле, маркиза де Персан, и стала его любовницей.

Став содержанкой сразу двоих мужчин, Теруань сняла дом, завела многочисленную прислугу, наняла экипажи, купила меха и взяла имя Кампинадос. В 1785 году она завела третьего любовника, тенора Джакомо Давида, и решила ехать вместе с ним на концерты в Италию. Но певец, едва не потерявший голос после бурной ночи любви, поспешно покинул Францию, чтобы вырваться из её жадных объятий.

Разочарованная Теруань вернулась со Спайнстером в Англию, где возобновились их ночные развлечения.

В 1786 году обожавшая музыку Теруань стала любовницей тенора Тендуччи, по которому сходили с ума все женщины Европы. У этого певца был более сильный голос, чем у Джакомо Давида. Однако он тоже беспокоился о своём верхнем «до», поэтому после каждого «любовного дуэта» вскакивал и делал несколько рулад. Проверив таким образом состояние своих связок, он возвращался к Теруань.

Проведя вместе немало утомительных ночей, любовники отправились в Италию, где Анн-Жозефа довольно скоро стала любовницей одного местного банкира. А Тендуччи, от которого осталась одна тень, уехал в Геную, где начал быстро набирать вес.

Предоставленная самой себе, Теруань начала переходить из одних рук в другие.

В 1789 году, когда объявили о созыве Генеральных штатов, Анн была в Неаполе. Подумав, что там она сможет испытать такие сильные эмоции, которые «погасят сжигавший её огонь», Теруань продала драгоценности и отправилась в Париж.

11 мая она устроилась на улице Старых Августинцев, решительно настроенная «любить родину так же сильно, как она любила мужчин».

Она сразу же начала посещать сад Пале-Рояля, бывший центром всех бурных событий.

Когда 14 июля 1789 года в Париже в ответ на отставку министра финансов начались стихийные митинги, приведшие в конечном счете к захвату королевской тюрьмы Бастилии, Анн, по одной из версий, участвовала в штурме. Она ездила по улицам Парижа верхом и с оружием, а одевалась так, как, по мнению тогдашних историков, выглядели амазонки: короткий плащ, панталоны, на ногах — сандалии.

5 октября 1789 года Теруань возглавила «поход на Версаль» (резиденцию короля). Она скакала впереди разъяренной толпы из нескольких тысяч женщин, которых впоследствии назовут «амазонками революции» — аналогичное прозвище закрепится и за самой де Мерикур. «Это женщина-лидер, которая может возглавить движение. Она среди народа, она замечена», — объясняет историк Жан Тюлард. Философ Мишель Онфрай добавляет, что поведение Теруань — это «феминизм действия, который показывает, что женщины — такие же люди, как другие, что они могут делать то, что делают мужчины, так же хорошо, как это делают мужчины, — и даже иногда лучше».

В первые годы после революции она была очень популярна в Париже, но ее почти сразу невзлюбили набиравшие силу якобинцы. В конце 1790 года они стали требовать арестовать её, но, вовремя предупреждённая, она бежала в Голландию, а оттуда в Люттих. Из Люттиха и Кобленца тотчас стали поступать на неё доносы австрийскому правительству от эмигрантов, называвших её «кровожадной гетерой, предводительницей парижских людоедов».

В январе 1791 года австрийцы её арестовали и, продержав несколько месяцев в тюрьме, выпустили на свободу по личному распоряжению короля Австрии Леопольда. Она поспешила в Париж, где вновь ударилась в революционную деятельность. Часто ее поступки были противоречивы: Теруань критиковала излишнюю жестокость революционеров (так называемые "сентябрьские казни"), но однажды, увидев на улице журналиста Сюло, который высмеивал ее в своей газете, крикнула толпе: "Это роялист!". Разъяренная толпа тут же линчевала журналиста, буквально разорвав его на части.

В 1792 году Теруань де Мерикур была так популярна в столице Франции, что ей хотели даже дать право присутствия в законодательном собрании с совещательным голосом, но предложение не прошло. Тогда впервые в мировой истории Теруань начала выступать с идеями феминизма. Она требовала для женщин равных прав с мужчинами и допуска в выборные органы власти, что ранее считалось немыслимым, и принялась создавать феминистские клубы.

Это вызывало раздражение со стороны пришедших к власти якобинцев. Парадокс якобинцев заключался в том, что в политике они были самой радикальной партией, уничтожившей (на тот момент) королевскую власть и религию, а во всем остальном пытались изображать из себя традиционалистов. Это делалось ради привлечения симпатий весьма консервативного "третьего сословия" (крестьянства и мещанства), составлявшего большинство населения страны. К тому же, якобинцы пытались во всем подражать ранее победившим в Америке повстанцам Джорджа Вашингтона, с которыми пытались вступить с союз и почти под копирку переписали их Конституцию.

Поэтому жены и дочери якобинцев считали феминистские идеи преждевременными, оставались привержены семейным ценностям, носили традиционную женскую одежду и порицали сторонниц Теруань, имевших пристрастие к ношению оружия и мужских костюмов. Вражда между феминистками и якобинками вскоре выплеснулась за пределы просто дискуссий. На улицах революционного Парижа были часты массовые женские драки, где стенка на стенку сходились представительницы двух враждующих течений.

У большинства якобинцев просто чесались руки "разобраться" с Теруань, отправив ее на гильотину. Спасало ее лишь личное заступничество Марата, бывшего до Робеспьера вождем этой партии. Он пытался по-отечески вразумить ее на предмет того, что революция - это такая штука, где большие дяди играют во взрослые игры, а все остальное уже потом. Одна из историй их общения (правда, не имеющая подтверждения) звучит так. Марат был физически безобразен, а Теруань считала себя самой красивой женщиной революционной Франции. Создательница идеи феминизма написала ему письмо: "Я хотела бы родить от вас ребенка, чтобы он унаследовал ваш ум и мою красоту". На это Марат ответил: "Пожалуй, нам не стоит пробовать. Вдруг он унаследует мою красоту и ваш ум?". Впрочем, это же высказывание приписывают Бернарду Шоу в общении с одной из поклонниц.

Неудача ее проекта по установлению в революционной Франции гендерного равноправия заставила Теруань прибегнуть к последнему, самому мощному и самому термоядерному доводу всех феминисток: в знак протеста против половой дискриминации она перекрыла всем своим близким знакомым "доступ к телу", призвав к тому же своих сторонниц. Но не совсем понятно, на какой результат была рассчитана эта сексуальная забастовка в духе пьесы Аристофана "Лисистрата". Встречалась она с жирондистами и атеистами, которые как раз ее поддерживали, а недруги-якобинцы с ней не встречались и даже того не жаждали, поэтому всей тяжести наложенных санкций так на себе и не почувствовали.

Взаимная нелюбовь с якобинцами и их женами закончилось для Теруань де Мерикур плохо. Первую в мире феминистку отловили на улице несколько женщин-якобинок, обвинили в симпатии к арестованным жирондистам (объявленным врагами народа) и прилюдно высекли розгами.

Столь жестокое публичное унижение сыграло для эмоциональной Теруань роковую роль. У нее быстро начало развиваться психическое расстройство, и весь остаток жизни она провела в лечебнице для душевнобольных. Но именно это спасло ее от смерти на гильотине, куда вскоре стали отправлять всех заподозренных в поддержке жирондизма. После гибели благоволившего к Теруань Марата в июле 1993 года вождем якобинцев стал Робеспьер, который на дух не выносил де Мерикур и других феминисток. Новый лидер страны распустил "Общество революционных женщин-республиканок", а Конвент постановил, что созданные Теруань феминистские клубы и ассоциации являются незаконными. Якобинцы строго предписали женщинам оставаться дома и заботиться о своих семьях, оставив государственные дела мужчинам. Женская грудь рассматривалась как естественный признак того, что женщинам должно быть запрещено избирательное право и обладание политической властью; по мнению якобинцев, роль женщин должна была сводиться к домашней сфере и материнству.

В сравнении с яркой и искрометной Теруань де Мерикур якобинцы выглядели скучными и пресными, но позже они отожгли так, как ей бы и не снилось. Но это уже другая история, подробности здесь https://www.litprichal.ru/work/519998/ Поклонение некой сущности - это, пожалуй, будет покруче всех остальных прибамбасов, которыми оказался столь богат XVIII век.

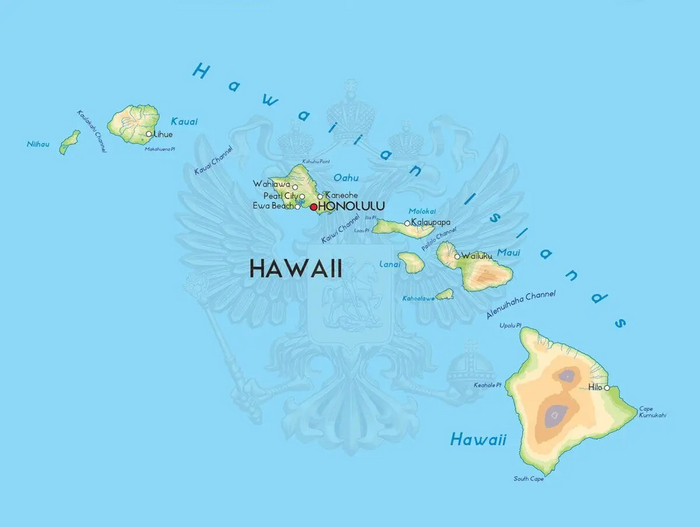

«Гавайинаш». Как Россия чуть не завладела Гавайскими островами

Гавайские острова – тропический рай, раскинувшийся в Тихом океане. Ныне они принадлежат Соединённым Штатам Америки. Гавайи стали 50-ым штатом в 1959 году. А знаете ли вы, что если бы история сложилась чуть иначе, то Гавайские острова сейчас могли бы принадлежать России?!

Гавайские острова были отрыты в 1770 году. Долгое время они были ничейными, пока американцы не положили на них глаз в XIX веке. Сперва на острове обосновались американские фактории, затем прибыли колонисты, основавшие постоянные поселения. Однако долгое время Гавайи были формально независимыми. Лишь в 1959 году Гавайские острова вошли в состав США, став 50-ым штатом. Однако всё могло сложиться иначе. Русские имели возможность прибрать к своим рукам Гавайи несколько раз...

В 1804 году острова в ходе знаменитого кругосветного путешествия посетили корабли русских путешественников Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Цель захода русских кораблей была по большей части утилитарной: пополнение запасов воды и провизии.

На острове Кауаи русские моряки смогли наладить хорошие отношения с местным царьком по имени Каумуалии. Правитель был настолько заинтересован в российской поддержке, что был согласен «поступить своим островом в подданство России». Однако русские моряки не были уполномочены вести переговоры такого уровня. Поэтому остров Кауаи не стал заморским владением Российской империи.

В 1808 году лейтенант Гагемейстер по поручению правителя Русской Америки Баранова детально исследовал Гавайские острова. В ходе экспедиции лейтенант увидел большой потенциал Гавайев. Уже находясь на Камчатке, Гагемейстер предложил министру иностранных дел Российской империи основать на Гавайских островах сельскохозяйственную колонию. Правда «колонию» он предлагал снабдить солдатами, пушками и фортификационными укреплениями. Увы, но проект амбициозного лейтенанта не нашёл поддержки во властных кругах.

Спустя почти 10 лет русские предприняли самую масштабную попытку закрепиться на Гавайях. В 1815 году на Гавайи прибыл русский барон Отто Шеффер.

Портрет нашего героя. www.pircenter.org

Ему была поручена миссия вызволить российское судно «Беринг», которое было конфисковано гавайским правительством. Впрочем, это скорее был предлог. На самом деле Шеффер получил более широкие полномочия от правителя Русской Америки Александра Баранова. Он намеревался заключить выгодные торговые договоры, наладить тесные взаимоотношения с гавайцами, а в случае неуспеха миссии оккупировать остров Атупай.

Отношения к гавайским королём не задались. Гавайцы и местные европейские колонисты не доверяли Шефферу, небезосновательно полагая, что барон русский шпион. Потерпев фиаско, Шеффер решил попытать счастье на острове Кауаи.

Остров Кауаи в левом углу. www.flectone.ru

Барон установил дружеские отношения с местным правителем Каумулалии. Интриги Шеффера были настолько успешными, что хозяин Кауаи решил отмежеваться от верховного короля Гавайских островов Камехамеха I и уйти вместе со своими владениями под скипетр русского царя. В знак своей благосклонности правитель Кауаи подарил русским обширные земельные наделы и позволил им основать несколько фортов.

Один из них Елизаветинская крепость. Это реконструкция. Ныне от русского форта почти ничего не осталось. www.russiaedu.ru

Также были заключены очень выгодные торговые союзы. Опираясь на поддержку Каумулалии, Шеффер в будущем намеревался завоевать все остальные Гавайские острова. Для этих целей планировалось купить для Каумулалии оружие и корабли. Однако всё пошло прахом...

В 1817 году верховный король Гавайских островов Камехамеха I при поддержке американских колонистов изгнал наших соотечественников с Кауаи. Возделанные плантации были растоптаны, форты разрушены, а подданных Российской империи вынудили сесть на корабли и отправиться на родину.

Не нашёл Шеффер отклика и у российских властей. Баранов не одобрил заключённые соглашения с правителем Кауаи и отказался предоставлять военную помощь. А император Александр I и вовсе отказал Гавайским островам в подданстве. Так бесславно завершилось дело Шеффера.

В будущем отдельные русские энтузиасты ещё пытались закрепиться на Гавайях. Так Русско-Американская компания хотела купить остров Ниихау.

А в 1820 году король Камеамеа II через русского посла в Маниле Петра Добеля просил у русского монарха покровительства. Но в этот раз из Петербурга даже не ответили.

Почему русское правительство раз за разом отказывалось от Гавайев? Может, всё дело в глупой недальновидности? Едва ли. Ответ до банальности очевиден: Россия не надеялась удержать эти далёкие заморские территории. У империи для этого просто-напросто не было ресурсов и сил, прежде всего – сильного флота.

Пирр Эпирский - один из величайших врагов Рима в рисунках Joan Francesc Oliveras Pallerols

Пирр (319–272 до н.э.) был царем раннего эллинистического периода, известным как один из величайших врагов Римской республики, так и своим вторжением в Карфагенскую Сицилию. Именно во время вторжения Пирра римляне впервые сразились с боевыми индийскими слонами.

Пирр был троюродным братом Александра Великого (отец Пирра Эакид приходился двоюродным братом матери Александра Олимпиаде). Детство провел в ссылке при дворе иллирийского царя Главкия, старого врага Александра.

Шлем скорее всего фракийского типа с украшением-рогами. И да, мне тоже показалось, что художник рисовал Пирра с Брэда Питта:))

Перед вторжением в Италию Пирр участвовал в войнах преемников Александра и в возрасте 18 лет сражался в решающей битве при Ипсе (301 г. до н.э.). В 298 г. до н.э. Пирр был взят заложником в Александрию Египетскую Птолемеем Сотером.

Прямой обоюдоострый меч ксифос в красивых ножнах. А шрамы на теле, которые отметил художник, украшают мужчину:)

В 280 г. до н.э. греки южной Италии попросили Пирра о военной помощи против экспансии Римской республики. Несколько его победоносных сражений во время военной кампании принесли ему настолько тяжелые потери, что после устоялся термин «Пиррова победа», означающий победу слишком высокой ценой.

Впервые увидев хорошо организованный римский военный лагерь, Пирр отметил: «Мне они не кажутся варварами», а после своей второй победы над римлянами он сказал: «Еще одна такая победа, и мы погибнем».

Вернувшись после неудачной военной кампании в Грецию, Пирр захватил трон Македонии. Во время последующей осады Аргоса Пирр участвовал в штурме, и мать солдата, наблюдавшая за этим из окна, швырнула черепицу в шею Пирру, что стало одной из самых глупых смертей в истории Древнего Мира.

Как немцы обращались с советскими женщинами-солдатами и партизанками

Автор: Настя Хомастя.

Выдержки из книги Регины Мюльхойзер «Cексуальное насилие и интимные связи немецких солдат в Советском Союзе в 1941–1945 годах», в которой собраны редкие и уникальные материалы, основанные на зарубежных, преимущественно немецких источниках. Ранее нигде не публиковались и на русский язык переведены впервые!

Среди немецких солдат было особое отношение к женщинам, носящим оружие, которые вызывали у них сильное раздражение и неприязнь. В партизанских отрядах и в составе Красной Армии всего насчитывалось около миллиона женщин, из которых около половины были вооружены. Рассказы свидетелей, дневники, письма и фотографии немецких бойцов показывают, что многие из них воспринимали женщин-военных как что-то дикое, опасное и противоестественное, но в то же время они находили их привлекательными.

Идея вооруженной русской женщины, сражавшейся наравне с Красной Армией или партизанами, настолько поразила одного солдата вермахта, что он вспоминал о ней даже спустя 50 лет после окончания войны:

«Многому из того, что я увидел здесь сегодня [на выставке „Война на уничтожение: преступления вермахта 1941–1944 годов“ в Вене в 1995 году], я был свидетелем сам, но я никогда не видел, чтобы что-то происходило без подлинной причины. Мы никогда ничего не делали из злого умысла, из-за ненависти или ради шутки. Что, возможно, были ликвидации в тылу — мы никогда ничего подобного не слышали. Я был в России, на фронте и в тылу, но никогда ничего не слышал о зверствах. Возможно, в некоторых местах, где было несколько подразделений... Но что нам действительно показалось ужасным, так это то, что там были женщины-солдаты, которые сражались... Это было так ужасно, совершенно чуждо нам, против нашего понятия о военном порядке. Однажды мы стали свидетелями такой картины: на обочине лежала русская женщина в форме, брюки с нее были сняты, ноги раздвинуты, и вот прямо так ее бросили на дороге. Это был поступок неистовых солдат, в конце концов, все мы были мужчинами и легко могли поддаться ненависти, непониманию, ярости... В общем, ее расстреляли.»

Видя все эти преступления, задокументированные на выставке, немец, очевидно, хотел дистанцироваться от этого до такой степени, что, по его словам, «никогда ничего не слышал о зверствах». Единственное преступление, о котором он добровольно предоставляет какую-либо информацию, касается тела «русской женщины в военной форме», выставленного в откровенно сексуальной позе. Он пытается объяснить то, как с ней поступили немецкие солдаты, тем, что «женщины-солдаты были против их „концепции военного порядка“. Действительно, во время Второй мировой войны женщины, сражавшиеся на стороне партизан и в Красной Армии, ворвались в исключительно мужскую сферу военной службы. Это поставило под угрозу как характер армии как „места, где зарождается мужественность“ (Рут Зейферт), так и стабильность гендерно ориентированных властных отношений. В продолжении интервью бывший солдат преуменьшает роль немецких женщин, также задействованных в каждой зоне войны в составе свиты вермахта и СС, говоря, что эти «Blitzmädels» («девушки-связистки» — термин, обычно используемый для женщин вспомогательных сил вермахта) «иногда подвергались значительной опасности, но никогда не были вооружены». Таким образом, ветеран следует официальной линии вермахта и СС, которые тщательно создавали образ женщин как «Helferinnen» («вспомогательных сил»), которые не принимали активного участия в боевых действиях. Другие сведения также указывают на то, что вермахт и СД иногда проявляли особую ненависть к партизанкам. Венди Лоур описывает случай одной из немногих женщин-партизанских лидеров, Марии Кондратенко, которую немецкая полиция преследовала на Украине с особой решимостью и жестокостью. Еще одним интересным источником являются протоколы разговоров между немецкими военнопленными, которые были тайно записаны союзниками в лагерях для военнопленных в Великобритании и США. Здесь солдаты и эсэсовцы праздно разговаривали друг с другом, даже не предполагая, что их рассказы когда-нибудь будут использованы как «свидетельства» против них. О войне и своих впечатлениях они говорили по горячим следам, и можно предположить, что о женщинах и сексе говорили, в частности, молодые мужчины. К сожалению, союзники редко считали это настолько важным, чтобы всё фиксировать, однако ряд подобных историй всё же был записан.

22 марта 1945 года гауптман Франц Реймбольд с ужасом рассказал своему товарищу по заключению о жестоком обращении и убийстве женщины, которую опознали как шпионку:

«В первой офицерской казарме, где меня держали в плену, жил очень глупый молодой лейтенант из Франкфурта, настоящий сопляк. Мы ввосьмером сидели за столом и говорили о России. И он сказал: «Мы поймали женщину-шпионку, которая бегала по округе. Ударили ее по голове палкой, а затем содрали ее кожу со спины обнаженным штыком. Потом мы ее трахали, швыряли, стреляли по ней, пока она лежала на спине, бросали гранаты. Каждый раз, когда мы подходили близко, она кричала. В конце концов она умерла, и мы выбросили ее тело». За столом со мной сидело восемь немецких офицеров и все они смеялись до упаду. Я не мог этого вынести. Я встал и сказал: «Джентльмены, это заходит слишком далеко»

Конечно, этот лейтенант мог приукрасить детали, хвастаясь своей непоколебимой мужественностью, однако, глядя на совокупность источников, можно с уверенностью предположить, что подобные инциденты действительно были. Примечательно, что эта история не вызвала особой реакции у остальных офицеров. Судя по всему, жестокость по отношению к женщине они не считали чем-то примечательным или неприемлемым (или не осмеливались об этом сказать).

Родственницы мужчин, предположительно участвующих в сопротивлении, также обычно подозревались в поддержке партизан, их нередко допрашивали, заключали в тюрьму, пытали и убивали. Когда немцы брали в плен женщин-партизан или женщин, подозреваемых в соучастии, солдатам разрешалось пытать их «всеми доступными средствами». Ни одно из сообщений бывших партизанок Советского Союза, найденных до сих пор, не затрагивает сексуальные аспекты таких пыток, но стоит принять, что нагота и сексуальное унижение играли важную роль – например, когда женщин заставляли сидеть обнаженными в допросной комнате перед несколькими солдатами. Некоторые свидетели на итальянском театре военных действий сообщали о случаях изнасилования во время таких допросов. В России бывшая партизанка вспоминала, как ей делали «фашистский маникюр» — чрезвычайно болезненную форму пытки, при которой иглы втыкают под все ногти одновременно. Рейна Пеннинттон, задокументировавшая этот случай, отмечает, что изнасилование не обязательно было худшим, что могло случиться с женщиной, попавшей в плен.

Марния Лазрег подчеркивает, что пытки всегда имеют сексуальный аспект, поскольку они связаны с физической и психологической близостью, которая обязательно имеет сексуальный подтекст и последствия. Партизанок, по-видимому, время от времени содержали в женских лагерях для военнопленных, предназначенных для женщин-солдат Красной Армии, существовавших, например, под Бобруйском и Барановичами №89 (Белоруссия). Женщины, попавшие в плен как «Flintenweiber» (уничижительный термин, используемый немецкой армией в отношении советских солдат-женщин) вспоминают, что члены Службы безопасности срывали с них одежду и фотографировали их голыми. Подобные сообщения от мужчин неизвестны.

В целом, вермахт не рассматривал ни женщин-партизанок, ни женщин-солдат Красной Армии как обычных военнопленных. Немецкая военная пропаганда распространяла среди большевиков стереотипы об «озверевших женщинах-стрелках», а в 1941 году Командование приказало расстреливать женщин-солдат сразу после допроса или передавать их полиции и службе безопасности. Здесь очевидно, что военное руководство рассматривало борьбу женщин как особую угрозу, так как они боялись, что солдаты наивно поверят им и не будут подозревать, что могут иметь дело со шпионками и партизанками. Многие партизанские группировки действительно пользовались преобладающими представлениями о женственности и предпочитали отправлять молодых, безобидных на вид девушек на опасные шпионские миссии и поручения. Советское руководство также активно вербовало женщин в партизанское движение. Белорусские партизанские отряды в основном использовали женщин в качестве разведчиков и курьеров, считая, что их не будут так часто останавливать при прохождении через военные блокпосты и они смогут в случае чего отвлечь немцев, используя свои «женские чары».

Вермахт и СС отреагировали на эту тактику, и 8 октября 1941 года 2-я пехотная бригада СС предупредила: «Противник использует в качестве агентов преимущественно стариков, женщин и детей [..]. С этими элементами необходимо покончить, используя все доступные средства». В листовке для местных командиров сообщалось, что гражданских женщин, встреченных за пределами города, следует тщательно проверять. 6-й пехотной дивизии было приказано при необходимости провести личный досмотр, поскольку известно, что молодые женщины прячут доказательства своей шпионской деятельности в нижнем белье. Существует множество сообщений о том, что немецкие солдаты во время таких обысков лапали девушек под одеждой, делали уничижительные комментарии, лаская их обнаженные тела и трогая грудь. В атмосфере, в которой члены вермахта, СС и полиции никогда не могли быть уверены, столкнулись ли они с вооруженной или безоружной женщиной, у мужчин развилась специфическая паранойя и враждебность по отношению к женщинам-солдатам Красной Армии и партизанкам. Поэтому немецкие солдаты могли использовать «антипартизанские операции» как предлог для совершения сексуального насилия в отношении местных жительниц. Известен случай с участием бойца 6-й танковой дивизии Гренадерского полка, который летом 1943 года увидел возле своей квартиры 22-летнюю русскую девушку Екатерину Г. и потребовал показать ее документы. Когда она отказалась, он обвинил ее в партизанской деятельности, под дулом пистолета заставил ее раздеться и попытался изнасиловать, но девушка сопротивлялась, и тогда немец застрелил ее, за что был приговорен к трем годам тюремного заключения.

Пост с навигацией по Коту

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!

Ответ на пост «Фехтование клинок в клинок - миф или реальность?»1

Не сказал бы, что уважаемая ТС написала полную чушь, но считаю, что необходимы важные уточнения:

Фехтование - это удел судебных чемпионов, или проще профессиональных поединщиков и дуэлянтов. Солдаты не фехтовали.

Все фехтубуки написаны с прицелом на турниры, судебные поединки и дуэли, а не как инструкция по массовой подготовке бойцов.

Приведенные авторшей оригинального поста гравюры показывают не жесткие блоки, а правильное принятие меча, для его сведения по клинку и дают возможность нанести ответный удар.

Пишу это, как человек увлекающийся историей и посвятивший несколько лет жизни историческому фехтованию и другим видам фехтунства.

Расскажу вначале про армию и солдатские мечи. Строй вооруженный в том числе и мечами появился ещё в античности. Солдат не учили благородному искусству дуэли, их учили прикрывать друг друга и бить так, чтобы не мешать товарищам, при этом наносить урон. Подготовка была достаточно простой и быстрой. Потому что цель солдата - не побеждать в дуэлях, а тупо держать строй.

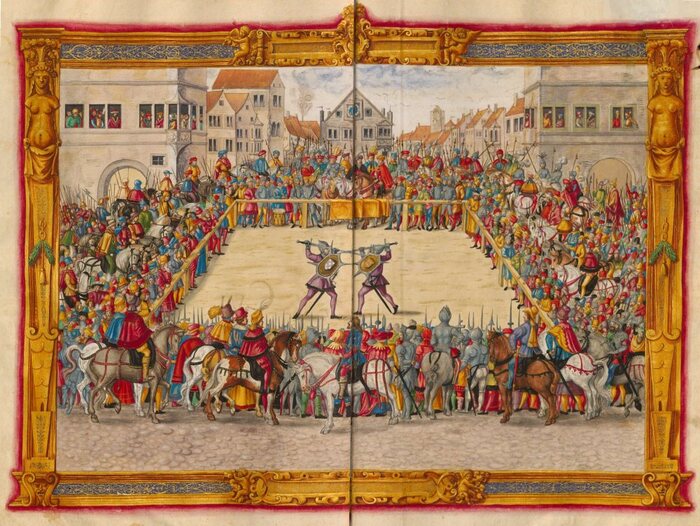

Фехтование, как искусство развилось в Европе в эпоху вольных городов, тогда стали весьма популярны так называемые судебные поединки. Если суд не мог определиться с решением в пользу одной из сторон, судья мог назначить так называемый «божий суд». Стороны выставляли поединщиков, которые дрались конкретным оружием по конкретным правилам. Иногда до смерти, иногда до первой крови, иногда вообще на деревянных палках(но это реже). В судебные поединки были развлечением для народа и прекрасным зрелищем. Каждая уважающая себя гильдия нанимала разово или содержала на постоянной основе судебных поединщиков. А у знати для подобных целей существовали свои бретеры, но и аристократы тоже любили помахать мечами.

Впрочем, на судебных поединках могли драться тем, что бог послал - даже косами или кнутами. Все зависело от того, какое оружие выберут стороны конфликта.

Кстати, рыцарские турниры в том виде, в котором мы знаем появились под влиянием судебных поединков, томушто до этого рыцарский турнир выглядел как просто безвкусная сшибка толпой на толпу, в которой не рекомендовалось убивать и калечить противников. Но особо это и не осуждалось.

Бретерам надо было где-то учиться, для них и разрабатывали фехтбуки.

Любой человек, который занимался фехтованием знает, что жесткий блок бесполезен. Дело в том, что ударить и новичок сможет 100 раз подряд, а вот 100 раз подряд блокировать будет сложно. Банально может высушиться рука, да и свобода движения у атакующего всегда больше.

Поэтому цель защиты клинком сводится к отведению атаки противника в ту сторону и положение, из которого тебе легко контратаковать, а противнику сложно ударить или защититься.

Неопытный человек в фехтбуках видит плоские картинки, где встретились мечи, а фехтовальщик понимает по какой траектории шел меч атакующего, и что делает защищающийся. На всех приведенных гравюрах и картинках мечи противника сводятся в сторону.

Теперь же поговорим об ударе клинок в клинок - это не практично, глупо, непрофессионально.

Рука сушится при таком блоке и бить дальше сложно. Жесткий блок вообще не практичен и возможен только как крайняя мера.

Мечи хоть и не были бритвенной остроты, но от таких ударов нещадно портились и могли расколоться, а получить стальную занозу не первой чистоты в лицо в условиях примитивной медицины - такое себе удовольствие. Поэтому никто не учил поединщиков жестким блокам клинок в клинок, но когда нет вариантов - окей.

Про зазубрины на клинках: в строевом бою вообще пофиг. Там жесткая рубка, оружие как правило делалось массово, с упором на дешевизну и практичность. Именно поэтому римские гладиусы такие короткие - сделай длиннее и меч станет дороже и ненадежнее, учитывая материал и способы обработки металла. Аналогично и с большинством найденного на раскопках оружия. Мы находим в основном унитарные недорогие вещи. Исключение - редкие бережно хранившиеся реликвии.

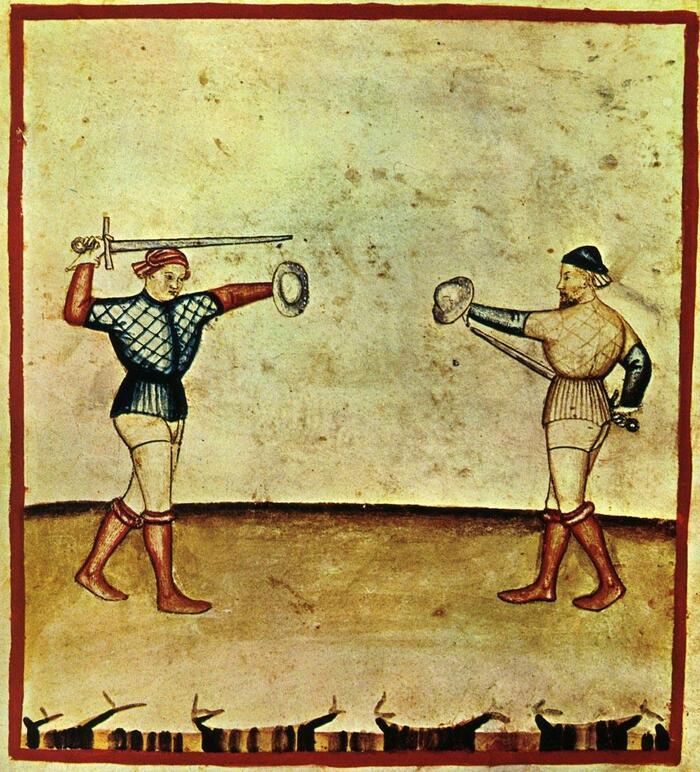

Что же касается зазубрин на мечах поединщиков - то фехтовали в основном парой меч-баклер, меч-дага, да и бойцы двуручным оружием не брезговали баклерами.

Баклер - это маленький щит с металлической кромкой, которым тоже можно не хило отоварить противника:

Вот об кромки баклеров часто щербился клинок, как и об гарду самого меча, при определенных вариантах сведения меча противника.

Резюмирую:

В бою строй на строй вообще пофиг как и чем защищаться. Там не пофехтовать. Если строй распался - руби куда можешь, прикрывайся чем можешь.

В дуэли, блокирование меча мечом - крайняя мера и признак того, что проигрываешь. Таким блокам никто не учил. Все блоки выставлялись с конкретной целью: отвести или свести по клинку меч противника в максимально неудобное для него положение.

Отдельно отмечу, что при поединке или турнире - места вокруг достаточно, и куда проще отойти, уклониться, а не сшибаться с противником, который может готовить хитрый финт.

Известны случаи, когда меч просто бросался в противника и пока тот считал ворон, его мудохали баклером, дагой, просто валили на землю и пинали ногами.

Поэтому вот что скажу:

Поединки в фильмах, когда меч звенит о меч - несусветная чушь. Потому что на сценическом фехтовании часто тупо не учат вести меч по адекватной траектории удара, фехтуны там бестолково стукают мечом по мечу и это вызывает смех или отвращение у тех, кто немножко занимался фехтованием.

В общем: клинком блокировали. Иногда. В крайнем случае. Бои на тв и, особенно, в старых исторических фильмах, где бой состоит исключительно из звона клинков - дурь несусветная. Так никто не фехтовал, такие бои ставятся хореографами, а не фехтовальщиками.

Например, бои в новом сериале Ведьмак - херня и профанация.

А бои в сериале «Видеть», где дерутся ослепшие люди поставлены не в пример лучше и логичнее.