Приграничные сражения 22 июня — 2 июля 1941 года

Автор: Василий Зайцев.

О приграничном сражении с 22 июня по 2 июля 1941 года, включающем в себя и танковый бой под Дубно, нам известно, например, из книги историка Алексея Исаева. Хотя многие специалисты дают действиям РККА в первые дни войны уничтожающую оценку, работа Исаева показывает, что на деле ситуация была гораздо сложнее. Красная армия отчаянно сопротивлялась и нанесла большой урон противнику. Немецкое наступление застопорилось из-за противодействия советских вооружённых сил, что поломало весь план операции «Барбаросса». За такую оценку некоторые авторы критиковали Исаева [1а].

Посмотрим, как описывает приграничное сражение ведущий немецкий историк Роман Тёппель и насколько его интерпретация отличается от версии Исаева.

16 июня 1941 года, за шесть дней до начала операции «Барбаросса», министр пропаганды Йозеф Геббельс написал в дневнике о предстоящей кампании против Советского Союза:

«ФЮРЕР ОЦЕНИВАЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИИ ПРИМЕРНО В ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА. МОЯ ОЦЕНКА НАМНОГО МЕНЬШЕ. БОЛЬШЕВИЗМ РУХНЕТ, КАК КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»[1].

Начальник Генерального штаба немецкой армии генерал-полковник Франц Гальдер полагал, что главной стратегической целью кампании должна стать советская столица. Если падёт Москва, то рухнет всё советское сопротивление [2]. С согласия Гитлера он сосредоточил основные силы операции «Барбаросса» на центральном участке фронта.

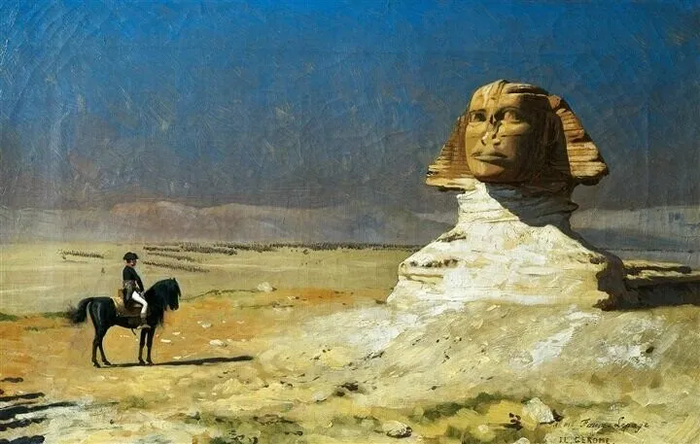

Любопытное решение, принимая во внимание тот факт, что за 129 лет до этого Наполеон Бонапарт также предполагал, что завоевание Москвы положит победоносный конец его русской кампании. Советская столица с 4,2 миллиона жителей была не только крупнейшим мегаполисом Советского Союза, но и одним из важнейших культурных, экономических и транспортных центров огромной страны, а также сердцевиной госуправления. Тем не менее каждый офицер Генерального штаба знал, что решение Наполеона сделать ставку на захват Москвы стало катастрофическим просчётом.

Управление военной географии немецкого Генштаба ещё 10 августа 1940 года подчёркивало, что самой ценной частью Советского Союза является Украина — благодаря её промышленному и сельскохозяйственному потенциалу [3]. К тому же Киевский особый военный округ был не только лучше оснащён материально, по сравнению с остальными военными округами Советского Союза, но также оставался своеобразной кузницей элитных кадров Красной армии [4].

Фатальная недооценка

Немцы предполагали, что Советы сосредоточили ключевые военные силы в Украине [5]. Но они считали, что части германской группы армий «Юг» (под командованием фельдмаршала Герда фон Рундштедта) были достаточно мощными, чтобы быстро справиться с противником. Около миллиона солдат вермахта были готовы атаковать Советский Союз на южной части Восточного фронта. В их распоряжении находились 12 260 орудий и миномётов, а также 960 танков и самоходок [6]. Пять дивизий 1‑й танковой группы генерал-полковника Эвальда фон Клейста должны были возглавить наступление.

По оценке германского Восточного управления иностранных армий Генерального штаба, Красная армия располагала тремя танковыми дивизиями в Киевском особом военном округе. Но под удар немецкой группы армий «Юг» попадал и Одесский военный округ. В обоих военных округах Восточный департамент иностранных армий рассчитывал встретить в общей сложности 56 стрелковых дивизий и 11 кавалерийских дивизий [7].

Эта оценка оказалась намного выше реальных цифр. В действительности у Красной армии было всего 45 стрелковых и горнострелковых дивизий, а также пять кавалерийских дивизий в военных округах Киева и Одессы. Ожидалось, что, имея в общей сложности около 1,25 миллиона солдат в южных приграничных военных округах, Советы обладали лишь относительным численным превосходством по сравнению с группой армий «Юг»[8].

Однако на деле 12 260 орудиям и миномётам группы армий «Юг» противостояли 23 575 на советской стороне, то есть почти вдвое больше [9]. Соотношение бронетанковых войск оказалось ещё более неблагоприятным для вермахта. Вместо пяти танковых дивизий, на которые рассчитывало Восточное управление иностранных армий, только в Киевском особом военном округе у Красной армии насчитывалось 16 танковых дивизий. Ещё четыре дислоцировались в Одесском военном округе [10]. Включая резервы, развёрнутые советским руководством под Киевом, 960 танков и САУ группы армий «Юг» столкнулись с 7 546 советскими танками [11].

Но не только почти восьмикратное численное превосходство советских бронетанковых войск оказалось неприятным сюрпризом для немцев. Солдаты вермахта и не подозревали, что у Красной армии уже есть танки, превосходящие все немецкие боевые машины по огневой мощи, бронезащите и подвижности [12]. Внедрение в вооружённых силах СССР среднего танка Т‑34 и тяжёлых моделей КВ‑1 и КВ‑2 удалось скрыть от немецкой разведки [13]. В частях одного только Киевского особого военного округа насчитывалось 774 танка Т‑34 и КВ‑1 [14].

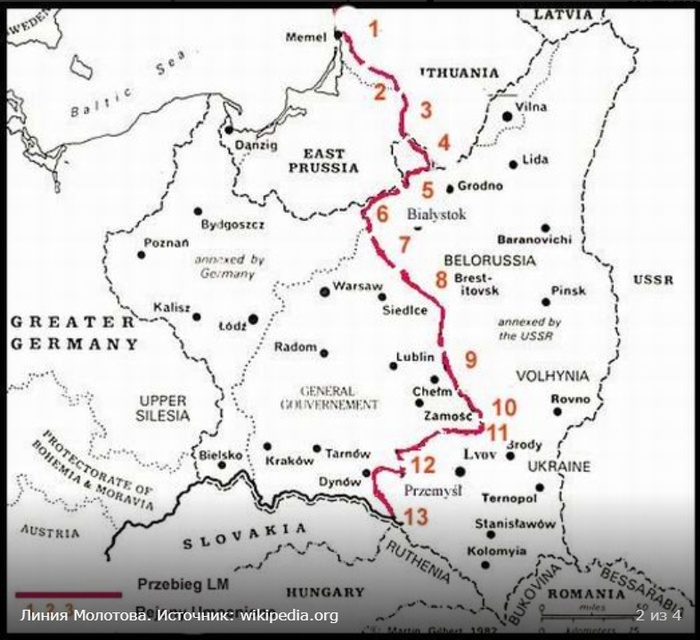

Кроме того, по участку наступления группы армий «Юг» проходила так называемая «линия Молотова», укрепления которой уже были относительно хорошо подготовлены [15]. Этот аналог знаменитой французской «линии Мажино» предназначался для защиты новой советской западной границы. Однако на момент июня 1941 года постройка линии ещё не была завершена, её можно было использовать лишь частично [16]. Тем не менее после пересечения границы немцы удивились тому, насколько хорошо организованы советские бункерные системы и насколько сложно оказалось с ними бороться [17].

Ждать на Пруте

Группе армий «Юг» фон Рундштедта было поручено как можно быстрее продвинуться к Днепру. Согласно плану, главный удар наносился танковой группой Клейста через Житомир [18] в направлении Киева. 6‑я армия следовала за ней в той же полосе атаки, осуществляя прикрытие. Как только танки Клейста достигли бы района Киева, они должны были продвинуться на юго-восток вдоль Днепра и окружить к западу от реки советские войска, которые отступали бы из Галиции и Западной Украины. В то же время 17‑я и 11‑я армии, развёрнутые южнее танковой группы Клейста, должны были продвинуться в Донецкий бассейн, чтобы задержать советские войска лобовой атакой и не дать им быстро отступить к Днепру. Сильное сопротивление немцы ожидали встретить только у Днепра, особенно в районе Киева [19].

Главной необходимостью для немцев при нападении был прорыв линии пограничных укреплений Красной армии и обеспечение оперативной свободы для передвижения танковой группы Клейста. Первоначально эта задача выпала на долю пехотных дивизий, а также 6‑й и 17‑й армий. 11‑я армия, которая должна была наступать на Украину из Румынии, поначалу несла на себе только оборонительную миссию: Румыния была чрезвычайно важна для военной экономики Германии из-за наличия нефтяных скважин. Советы, конечно, знали об этом. Поэтому Восточный департамент иностранных армий не исключал возможности местного контрнаступления Красной армии в низовьях Прута [20]. На этот случай, для того чтобы сковать советские войска на Пруте, 11‑я армия должна была перейти в наступление, лишь когда войска Одесского военного округа начнут отходить к Днепру.

Накануне операции «Барбаросса» Румыния мобилизовала в общей сложности около 686 тысяч солдат. Почти 326 тысяч из них были подготовлены к наступлению на Советский Союз [21]. Таким образом, Румыния из всех союзников Третьего рейха предоставила самую большую по численности вспомогательную армию [22]. Генерал Ион Антонеску, румынский лидер, настаивал, «чтобы румынские войска применялись под немецким командованием, несмотря ни на что. Неумелых командиров следовало отстранить. Особенно он просил задействовать в атаке румынскую бронетанковую дивизию»[23].

Однако на практике румынские войска приняли незначительное участие в приграничных сражениях. До начала июля их деятельность по существу ограничилась формированием плацдармов на Пруте вместе с частями 11‑й немецкой армии, а также защитой от советских контратак [24].

Катастрофическая задержка

Из-за слаборазвитой инфраструктуры в Советском Союзе существовало всего несколько дорог, по которым было возможно быстрое продвижение массивных танковых и моторизованных войск на восток. Верховное командование группы армий «Юг» запланировало три так называемых «танковых дороги» (панцерштрассе, немецкое Panzerstraße) для наступления. После тактического прорыва через советские приграничные позиции каждый из трёх моторизованных армейских корпусов танковой группы Клейста должен был двигаться по одной из этих дорог.

Северная панцерштрассе шла от Владимира-Волынского через Луцк, Ровно и Житомир до Киева. По ней наступал 3‑й моторизованный армейский корпус (III. AK (mot.)). Средняя панцерштрассе начиналась у Сокаля и вела через Дубно, Острог и Бердичев в Белую Церковь. Её выделили для наступления 48-го моторизованного армейского корпуса. Панцерштрассе на юге, предназначенная для 14-го моторизованного армейского корпуса, начиналась у Равы-Русской и пролегала через Тарнополь до Проскурова. Оперативный успех группы армий «Юг» во многом зависел от того, удастся ли ей как можно быстрее очистить три панцерштрассе, поскольку по ним танковые дивизии должны были начать преследование и обход советских частей.

Ранним утром 22 июня 1941 года казалось, что всё идет по плану. Хотя солдаты Красной армии оказали ожесточённое сопротивление на укреплениях «линии Молотова» и нанесли относительно высокие потери немецким пехотным дивизиям [26], в целом советские части дали менее решительный отпор, чем ожидалось. Через три часа после начала атаки верховное командование 6‑й армии пришло к выводу: «Общая картина показывает неожиданность нападения для противника»[27].

Полагая, что тактический прорыв через приграничные позиции уже удался, танковая группа Клейста приказала бронетанковым дивизиям 3‑го и 48-го моторизованного армейского корпуса этим же утром развернуть наступление на центральной и северной танковых дорогах [28].

Однако во второй половине дня сопротивление советских войск западнее Владимира-Волынского на северной панцерштрассе усилилось, и пехотные дивизии 3‑го корпуса так и не смогли продвинуться дальше [29]. Кроме того, советские стрелковые и бронетанковые части неожиданно контратаковали, чем поставили 298‑ю немецкую пехотную дивизию в тяжёлую ситуацию [30]. Поэтому бронетанковым войскам 3‑го корпуса пришлось воздержаться от оперативного продвижения на восток и сначала вмешаться в оборонительные бои у Владимира-Волынского [31].

Кризис у Равы-Русской

Казалось, что к западу и северо-западу от Лемберга советские части были застигнуты врасплох атакой вермахта утром 22 июня. Соединения 17‑й немецкой армии поначалу почти не встретили сопротивления [32]. Поэтому германское командование понадеялось на возможность использования танков 14‑й моторизованного армейского корпуса, входившего в группу Клейста, для оперативного наступления во второй половине того же дня [33].

Основу ударной силы 17‑й армии составлял 4‑й армейский корпус, которому было приказано захватить город Рава-Русская, что примерно в 50 километрах к северо-западу от Львова. Заняв Раву-Русскую, краеугольный камень советской обороны, этот корпус получал возможность открыть южную панцерштрассе для наступления 14-го моторизованного армейского корпуса.

Однако через несколько часов после начала атаки советские защитники преодолели первый шок от наступления немцев. В журнале боевых действий германской 262‑й пехотной дивизии, продвигавшейся по южной панцерштрассе на Раву-Русскую, отмечалось: «Враг засел на всех точках, которых достигла дивизия, и оказывает ожесточённое сопротивление» [34].

Во второй половине дня советские части при поддержке танков северо-западнее Равы-Русской предприняли контратаку и прорвали позиции 262‑й дивизии. Немецкие солдаты в панике отступили на север. Это привело к возникновению большого разрыва между 262‑й и соседней 24‑й пехотными дивизиями. В этот разрыв пришлось ввести дивизию, ранее находившуюся в резерве [35]. Хотя Красная армия не воспользовалась этим тактическим успехом, 4‑й армейский корпус не смог в этот день взять Раву-Русскую или открыть южную панцерштрассе.

Танковое сражение под Дубно

Уже утром 23 июня стало понятно, что тактический ход группы армий «Юг» не удался. Не получилось быстро прорвать пограничные позиции и использовать танки для преследования отступающих советских частей до момента, как Красная армия сможет сосредоточить силы для контратак. В журнале боевых действий 6‑й армии был записан телефонный разговор между командующим генерал-фельдмаршалом Вальтером фон Рейхенау и начальником генерального штаба группы армий «Юг»:

«ВРАГ ОТСТАИВАЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ И ПРОВОДИТ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ КОНТРАТАКИ. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, СНАЧАЛА НЕОБХОДИМО ДОВЕСТИ ДО КОНЦА ПРИГРАНИЧНОЕ СРАЖЕНИЕ, В КОТОРОМ, В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ТАНКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ»[36].

В этот же день впервые встретились крупные немецкие и советские танковые соединения. У Радехова, дорожного узла в 30 километрах к востоку от границы, части 10‑й советской танковой дивизии контратаковали и столкнулись с ведущими силами 11‑й германской танковой дивизии (48‑й моторизованный армейский корпус) [37]. Среди советских танков нашлось несколько новых Т‑34, которым немецкие бронемашины мало что могли противопоставить. Однако передовые атакующие соединения 11‑й танковой дивизии выступили в сопровождении зенитных установок с 88-миллиметровыми орудиями. С их помощью немцы смогли отразить все советские контратаки и за день подбить 46 советских танков [38].

Пока бои у Радехова продолжались, другие части 11‑й танковой дивизии продвинулись дальше на восток и достигли Берестечко, примерно в 30 километрах к востоку от Радехова. Таким образом, уже на второй день атаки немецкие передовые части вышли на среднюю панцерштрассе, углубившись на 60 километров в советскую территорию. Поэтому командование группы армий «Юг» надеялось, что быстрое продвижение к Днепру всё же удастся.

Но контратака советских войск у Радехова оказалась лишь прелюдией к жестокому танковому сражению, которое разразилось в последующие дни в районе треугольника Луцк — Ровно — Броды. Самые ожесточённые бои развернулись под городом Дубно, который и дал название сражению. Это была не самая крупная танковая битва в истории Второй мировой войны, как утверждают некоторые авторы [39]. Однако по количеству использованных танков можно вспомнить не так много сражений, которые могли бы составить конкуренцию бою под Дубно. Если со стороны Германии в нём было задействовано 808 танков и САУ, то в распоряжении Красной армии оказались 3298 танков [40].

Несмотря на то что многие советские боевые машины вышли из строя из-за технических неисправностей и даже не доехали до поля боя, немцы смогли уничтожить более двух тысяч советских танков, потеряв меньше 100 бронемашин при скорректированной тактике [41]. Но основным противником советских танков в боях на Украине была артиллерия, включая зенитную, а вовсе не немецкие танки.

В то же время именно атаки РККА на немецкие пехотные соединения при массированной артиллерийской поддержке послужили основной причиной боевых потерь среди германских танков, как видно из книги Исаева [4]. Стратегически же Советы добились важного успеха: немецкое наступление на средней и северной панцерштрассе оставалось заблокированным на протяжении нескольких дней. Когда 2 июля механизированные корпуса Красной армии свернули последние контратаки под Дубно и отступили на восток в соответствии с приказом, танковая группа Клейста всё ещё не могла получить оперативной свободы передвижения.

Нет котла под Львовом

Успеху советских контратак под Дубно сопутствовал и тот факт, что танковая группа Клейста вместе с 6‑й армией наступали с открытым южным флангом. 4‑й корпус 17‑й армии, правый сосед соединений Рейхенау, на несколько дней оказался зажат у Равы-Русской. В случае с другим корпусом дела поначалу выглядели лучше. В журнале боевых действий 17‑й армии от 24 июня отмечалось:

«НАСТУПЛЕНИЕ АРМИИ ПРОДВИГАЕТСЯ ПО ВСЕМУ ФРОНТУ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КРАЙНЕГО ЛЕВОГО КРЫЛА, НЕСМОТРЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЖЁСТКУЮ ОБОРОНУ И МОЩНЫЕ КОНТРАТАКИ. ПРОТИВНИК ТОЖЕ СРАЖАЕТСЯ ГЕРОИЧЕСКИ И ОТВЕРЖЕННО»[42].

В тот же день советские защитники к западу от Львова получили подкрепление от частей 4‑го механизированного корпуса РККА [43]. Им командовал генерал-майор Андрей Власов, который впоследствии стал известен тем, что, попав в немецкий плен, создал так называемую Русскую освободительную армию. 25 июня 1941 года корпус Власова нанёс ожесточённый удар по 17‑й немецкой армии и остановил её продвижение к югу от Равы-Русской. Немецкая 68‑я пехотная дивизия была настолько измотана, что её пришлось вывести из боя [44].

26 июня советские войска проводили дальнейшие контратаки к западу от Львова, но не предприняли никаких мер для обеспечения отхода. Поэтому командование группы армий «Юг» решило окружить советские войска в районе Львова. С согласия Верховного командования германской армии (OKH) в тот же день был отдан приказ повернуть части танковой группы Клейста на юго-восток в направлении Тарнополь — Проскуров [45]. При поддержке 11‑й армии, которая призвана была наступать из Румынии на север, соединения Клейста должны были взять в котёл советские соединения в Галиции.

Но уже на следующий день Красная армия сорвала немецкие планы, начав вывод частей из района Львова. Немецкое Верховное командование пришло к выводу, что этот отход произошёл на два-три дня раньше необходимого для окружения срока [46]. 11‑я армия не могла наступать раньше 2 июля, а танковая группа Клейста всё ещё была скована боями под Дубно.

Только спустя пять недель группе армий «Юг» удалось окружить советские войска под Уманью. Однако прошло ещё десять дней, прежде чем бои в котле окончательно завершились [47].Становилось очевидным, что намеченных стратегических целей Третий рейх достичь не сумел. Было потеряно слишком много времени.

Вопреки вере Геббельса, большевизм не рухнул, как карточный домик. Надежды Гитлера на поражение Советского Союза до того, как Соединённые Штаты добавили свой военный потенциал на весы войны, также потерпели неудачу. В то же время силы немецкой армии на востоке таяли, потери уже не могли быть восполнены [47а], а Советскому Союзу удалось мобилизовать огромное количество людей и военной техники с сентября 1941 года.

Гитлер, вероятно, знал, что его единственный шанс выиграть войну в военном отношении — это победить Советский Союз так быстро и решительно, как это и было предусмотрено планом «Барбаросса». По крайней мере, вермахту нужно было захватить нефтяные скважины на Кавказе ещё в 1941 году, чтобы иметь возможность успешно вести войну в долгосрочной перспективе [49]. Тот факт, что сделать этого не удалось и что кампания против СССР к концу 1941 года оказалась провалена, свидетельствует об упорном сопротивлении, которое Красная армия оказала в приграничном сражении на южном участке фронта.

Как мы видим, ведущий немецкий историк Тёппель пришёл практически к тем же выводам, что и Исаев. Ни массовой сдачи в плен, ни полного разгрома советских войск не состоялось. Наоборот, части Юго-Западного фронта РККА сыграли решающую роль: они задержали немцев, нанесли им значительный урон упорным сопротивлением и тем самым сорвали планы Гитлера.

Пост с навигацией по Коту

Подпишись, чтобы не пропустить новые интересные посты!