Мифы Древнего Китая(III тыс. до н.э.). Часть 6

Формирование первой версии сотворения мира из трёх частей тела божества:

Первые версия сотворения мира из трёх частей тела божества:

В первой версии сотворения мира формируются другие три части тела спиральным рассеиванием,либо через семена:

Вторая версия Сотворения мира из шести частей тела божества:

Теперь,я попробую доказать,что есть связь рисунков выше с частями тела божества.

Существовал другой вариант сотворения мира из других трёх частей тела - сотворения мира из двух ушей и носа:

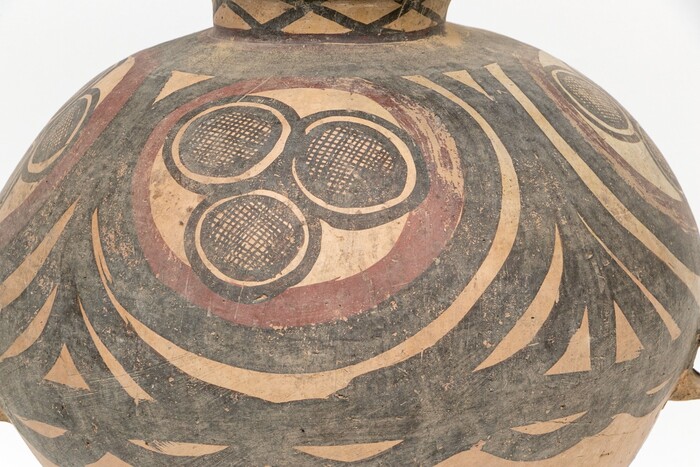

Этот антропоморфный облик,очень наглядно,показывает визуальное совпадение:

Почему третий круг больше двух других? Если ещё внимательней приглядеться,то это не круг,а овал! Почему остальные два круга,более менее,одинаковые с друг другом? Ответ простой - это глаза и рот божества.Вероятно,три чёрных маленьких кружка - это соски и пупок. В теле бога изображено только шесть кружков.

Причина наличия существования этого мифа в форме изображения антропоморфной внешности бога. Где изображение туловища? шеи? контуры головы в основном в районе ушей,форма головы,руки,ноги выступают в роли границ некого контейнера внутри которого сакральные,важные части тела - глаза,рот,нос,соски,пупок,половой орган. Всё остальное в кувшине. Всегда когда изображается антропоморфный облик,определённые части тела божества выделяются в кувшине. Может быть в начале они просто так всё делали с целью порождённой мифическим мышлением,хотели показать его мифическую силу,но потом сформировали сюжет в голове,что его части тела творят мир. Способ изготовления антропоморфного бога в кувшине "посадил" зародыш формирования такого творения мифа в разуме.

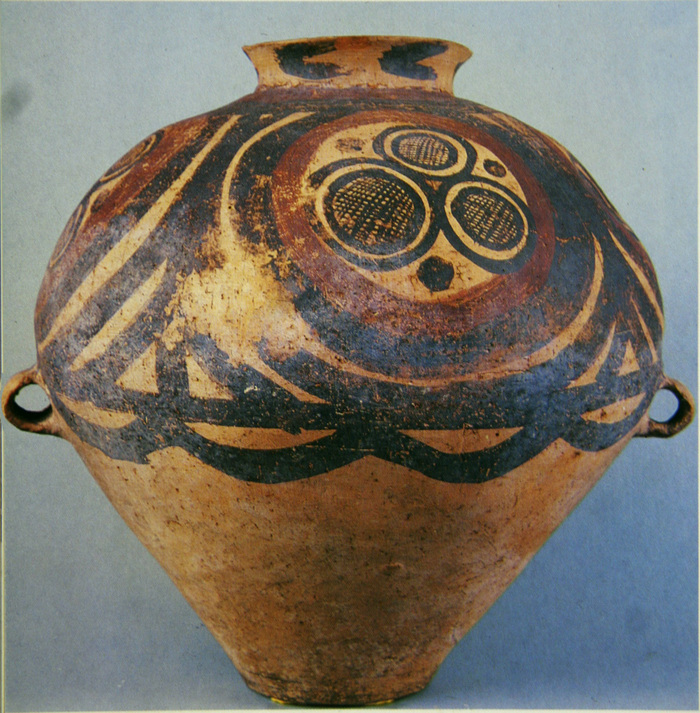

Другой пример антропоморфной внешности бога:

Я заметил одну важную деталь. Единственный вид полноценной внешности бога, который никогда не являлся орнаментом(плоское изображение на кувшине) - это антропоморфный. Таким образом человеческая внешность самая могущественная. Она "выпирает"(не помещается вся,ей мало места) из кувшина. Человеческая внешность бога нечто большее, чем просто любой другой орнамент на тему бога. Когда такая внешность божества "находится" кувшине,ей мало места. Каждый ритуальный кувшин это и есть этот бог. Но мифическое его появление в истинном,антропоморфном облике видоизменяет "форму" кувшина. Он же творец всего сущего. Очевидно, что он может изменять форму кувшина.

Если ремесленнику нужно показать антропоморфной лик божества,то это нельзя показывать через плоское изображение(через орнамент). Это более серьёзный сакрально-ритуальный контакт с божеством. Более близкий контакт. Более полноценный контакт:

Удивительно,что они так же относились и к полноценному тотемистическому облику божества:

Лягушка смотрит в горлышко. Неспроста, что она не повёрнута в сторону формы творения,а как бы сидит на её краю,ибо ранее,она высиживало это(яйцо творения),прежде чем оно "раскрылось"(в 5-й части есть такой орнамент). В 5 части нет полноценной лягушачьей версии и полноценной антропоморфной,есть некая комбинирование и по этой причине,я предполагаю, они являются плоским орнаментом.

Финальная,самая современная,расширенная версия сотворения мира из частей тела божества:

Чем эти версии отличаются от картинки, которая в самом начале статьи? Добавляется ещё одна часть тела. Десятая. В самом центре. На левой картинке если приглядеться,то можно увидеть чёрный круг,он "наступает" на овал-решето-рот. Ничего подобного в первой картинке статьи нету. В ней центр просто закрашен. На правой картинке ничего разглядывать и не нужно. Автор орнамента более детализировано выделил эту часть тела. Когда их четыре маленьких кружка помимо трёх главных больших кружков,они могут быть "отверстием" носа(2) и "отверстием" уха(2).

Этот сюжетный мотив есть с орнаментом божества с двумя руками,без ног. Сотворения мира из трёх решето:

Этот стиль отличается от стандартных стилей этой культуры - два бога с единым лицом-горлышком и в ручках кувшина два решето(1 часть) или одинаковые божества "хороводом" по всей окружности кувшина(4 часть). Возможно, у многих внешностей бога нет антропоморфного лица,потому-что все черты лица он "потратил" на творение мира.

Самое сложное в мифологии расшифровывать сконструированные образы из множества образов,сформулированные самим первобытным мышлением.

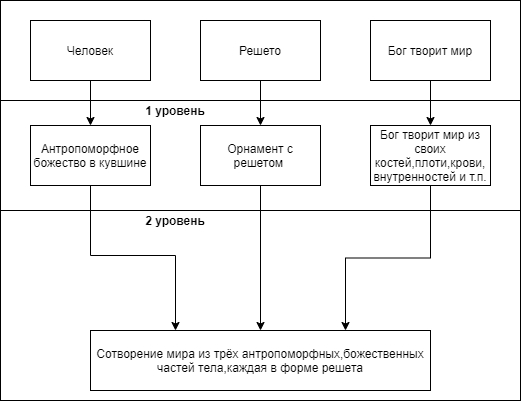

Мифический образ первого уровня раскрывать легче, он отождествлён с предметом природы,либо с явлением природы,либо с другим неодушевлённом предметом,который используется в быту. На фактах(выбор предмета,подобного образу) мы выстраиваем образ первого уровня. Единственное в чём можно ошибиться выбрать неправильный предмет(факт). Образ же второго уровня мы выстраиваем из образов первого уровня,а не из фактов. Мы отдаляемся от фактологии. Частота ошибки выше. Грань между фактологией и выдумкой становится очень тонка. А выдумка - не миф. Это как ходить по канату. Сложность в том,что даже одна любая ошибка в любом образе первого уровня разрушает сконструированную мифическую сюжетность образа второго уровня.

Пример составления образа второго уровня,тема этой статьи:

Даже образ первого уровня не так то просто раскрыть иногда бывает. В подтверждение этому мой пример с шахматной доской . Во 2 части я подумал,что он является образом второго уровня,так как не нашёл у этого рисунка ассоциации с чем-либо. В 3 части я нашёл новый орнамент с шахматной доской и с точками на ней,ну это уже,очень вероятно,очередной вариант изображения засеянного поля. Образ первого уровня.