Лига историков

Из жизни дореволюционных семинаристов

Сегодняшний пост - продолжение рассказа о церкви и религии в Российской империи. На этот раз речь пойдет о религиозном образовании и жизни семинаристов.

Говоря о религиозном образовании, стоит учитывать, что религия была делом не только личным, но и государственным, а духовенство занимало особую роль в сословном обществе. Религиозное образование получали не только действительно верующие люди, желавшие связать свою жизнь с церковью. Чтобы дети священников могли быть приписаны к духовному сословию, они были обязаны закончить как минимум духовное училище. Затем юноши обычно поступали в духовные семинарии и тоже продолжали династию. С другой стороны закончить семинарию и стать священником считалось продвижением по социальной лестнице для крестьян и бедных мещан, так как духовенство имело больше привилегий по сравнению с крестьянством и мещанством. Также в семинарии шли те, кто хотел продолжить учебу, не ограничиваясь двух или четырехкласными народными училищами, но не имел денег на гимназии. Уровень образования в семинариях официально приравнивался к гимназическому, поэтому семинарист позже мог поступить в университет. В Тверской духовной семинарии, которая была одной из самых крупных, в 1895 году 21% учеников были из других сословий (16% мещан, 5% – детей крестьян и солдат). В 1904 – 1905 учебном году их было 12,7%, в 1916–1917 – 19,5%. Из-за этого состав учащихся в семинариях был разнородный и разновозрастной. Сыновья Тараса Бульбы в известном произведении Гоголя в Киеве тоже получали религиозное образование, но становиться попами явно не собирались. Но все-таки основная масса семинаристов была детьми священников.

В допетровской России обучением будущих священнослужителей занимались при монастырях. При Петре I государство взяло этот вопрос под свой контроль. В 1721 году был утвержден Духовный регламент, в котором помимо прочего были прописаны требования к образованию. Согласно регламенту при архиерейских домах и монастырях должны открываться всесословные духовные училища. Архиерейский дом - церковно-административное учреждение, через которое архиерей (епископ) работал с подконтрольным ему духовенством и паствой. Тогда же детей представителей духовенства на законодательном уровне обязали посещать данные учебные заведения. Училища содержались за счет доходов монастырей. В училище было 8 классов. В первом классе изучали латинскую грамматику, географию и историю, во втором — арифметику и геометрию, в третьем — логику и диалектику, в четвертом — риторику и пиитику (изучение поэзии и навыки стихосложения), в пятом — физику и метафизику (раздел философии, занимающийся изучением природы и бытия), в шестом — политику, в 7-м и 8-м — богословие. Также в программе стояли латинский, греческий, еврейский и церковно-славянский языки, но на деле обычно ограничивались изучением латыни. Училища были закрытыми учебными заведениями, которые ученики не могли покидать без особого разрешения. Свидания с близкими были ограничены. Общежитие при училище называлось семинарией, и позже это название закрепилось и за всем учебным заведением в целом, а всех учеников стали именовать семинаристами. На территории современных Польши, Украины и Белоруссии семинарии называли бурсами, а учеников – бурсаками. Родители отправляли детей в эти учебные заведения неохотно. Образование там было не всегда качественным, условия жизни были спартанскими. К тому же русские люди считали эту систему навязанной сверху и чужеродной, этаким «тлетворным влиянием Запада».

В начале 19 века систему религиозного образования реформировали. В 1808 году была учреждена Комиссия духовных училищ, которая составила первый устав духовно-учебных заведений. Согласно Уставу они делились на низшие — духовные училища (приходские и уездные), средние — духовные семинарии и высшие — духовные академии. Дети представителей духовенства были обязаны посещать духовные училища, но обычно они предпочитали учиться и дальше. Программу обучения много раз меняли, но принцип сохранялся: набор общеобразовательных предметов, а вместе с ними изучение религиозных дисциплин.

Для «поповичей» обучение обычно проходило в два или три этапа. Первый – церковно-приходская школа, где получали начальное образование. Затем шли в духовное училище. Иногда в училище шли сразу. Случалось, что в духовное училище хотели поступить дети старшего возраста, ранее учившиеся в других учебных заведениях. После сдачи экзамена теоретически они могли поступить не только в первый класс, но и во второй, и в третий. К поступавшим детям «служителей культа» относились лояльнее, чем к остальным. В первом классе обучали чтению по псалтырю, пению, правилам церковного нотного пения чистописанию, краткой священной истории, латинскому языку, простому катехизису. Под катехизисом подразумевалось изучение основ религии, церковных догм и традиций. Во втором классе к этому добавлялась русская грамматика и арифметика. В третьем классе среди предметов появлялись греческий и церковнославянский языки, церковный устав и пространный катехизис, церковная история и география. Основными изучаемыми языками были русский и церковнославянский, на котором велось богослужение. Изучением греческого и латыни многие ученики себя не утруждали. Качество образования иногда хромало.

Грызть гранит науки часто мешала бытовая неустроенность. При крупном училище обычно имелось общежитие, но число мест было в нем ограничено. Дети сельских священников, учась в городах, обычно вынуждены были жить в самом дешевом съемном жилье. Митрополит Евлогий (1868 – 1947), сын священника из маленького села в Тульской губернии, вспоминал учебу в Белевском училище так: «”Бурса” была бедная, простая, помещалась в старом, пыльном монастырском здании, со стертыми полами. Но мы, ученики, жили не в училище, а на вольных квартирах, иногда по нескольку человек у одних хозяев. Меня отец водворил к одному диакону. Нас проживала у него целая “коммуна” — несколько мальчиков от 9 до 14 лет. Заботиться о пропитании надо было самим; мы устраивали складчину, выбирали казначея и по очереди ездили за покупками. Остатки от бюджета тратили на угощенье. Ели в меру наших материальных возможностей, но соображаясь с постами, в заговенье обычно наедались втрое. Спали мы, одни — на койках, а другие, по 2–3 человека, — на нарах. Жили бедно, патриархально, вне всяких формальных правил поведения, но весьма самостоятельно. Это имело, может быть, и свою хорошую сторону, но, несомненно, имело и дурную. За отсутствием правильного педагогического наблюдения мы своевольничали и подчас от последствий нашего своеволия жестоко страдали... Наша вольная жизнь вне стен училища давала немало поводов для проявления нашей распущенности. Мы любили травить собак, бегали по городу босиком, играли на улицах в бабки… благопристойностью и воспитанностью не отличались. Была в нас и просто дикость. Проявлялась она в непримиримой вражде к гимназистам и к ученикам Белёвского технического училища имени Василия Андреевича Жуковского. Они нас называли “кутейниками”, мы их — “селедками”. Ежедневно враждебное чувство находило исход в буйных столкновениях на мосту. Мы запасались камнями, палками, те тоже, и обе стороны нещадно избивали друг друга. Как–то раз я попался в плен и вернулся весь покрытый синяками. На эти побоища старые учителя смотрели сквозь пальцы, даже не без интереса относились к проявлениям нашей удали; лишь впоследствии начальство разъяснило нам всю дикость подобных схваток».

Митрополит Евлогий вспоминал, как однажды вместе с товарищами после бани напился воды из грязной бочки, и все они едва не умерли от тифа. В другой раз он едва не утонул. По его воспоминаниям, учителя по своему образованию делились на «семинаристов» и «академиков». Семинаристы были проще и относились лояльнее, академики были снобами. Но и те, и другие часто злоупотребляли алкоголем. Также митрополит вспоминает мероприятие, которое устраивали во многих училищах. «Если пребывание в духовном училище бедно светлыми воспоминаниями, все же они у меня есть. Таким воспоминанием остались “маевки”. Мы отправлялись с учителями в дальнюю прогулку за город, например в село Мишенское, где родился и жил В. А. Жуковский. После осмотра дома мы играли в лапту в парке, на лужке; нас угощали калачами; набегавшись вволю, мы возвращались довольные дальней и приятной прогулкой. Эти “маевки” завел у нас новый смотритель М.A. Глаголев, за что мы с благодарностью его вспоминали». Время каникул и отдыха во всех учебных заведениях совпадало: с 24 декабря по 7 января, с 15 июля по 1 сентября, в последнюю неделю Великого поста, неделю Пасхи, масленичную неделю . Также были упомянутые маевки (рекреации). Учебный год заканчивался первого июня, в течение двух недель проводились экзамены, а после них – публичный экзамен. На каникулы ученики разъезжались по домам.

В некоторых училищах к учебе относились строго, в некоторых наоборот осознавали, что значительная часть учеников посещает уроки «для галочки», чтобы числиться в духовном сословии и иметь возможность устроиться хоть на какое-то место в церковь. Об этом, например, пишет Николай Помяловский в скандальных «Очерках бурсы», которые были опубликованы в начале 1860-х. «Мы берем училище в то время, когда кончался период насильственного образования и начинал действовать закон великовозрастия. Были года – давно они прошли, – когда не только малолетних, но и бородатых детей по приказанию начальства насильно гнали из деревень, часто с дьяческих и пономарских мест, для научения их в бурсе письму, чтению, счету и церковному уставу. Некоторые были обручены своим невестам и сладостно мечтали о медовом месяце, как нагрянула гроза и повенчала их с Пожарским, Меморским, Псалтырем и обиходом церковного пения, познакомила с майскими (розгами), проморила голодом и холодом. В те времена и в приходском классе большинство было взрослых, а о других классах, особенно семинарских, и говорить нечего. Достаточно пожилых долго не держали, а поучив грамоте года три-четыре, отпускали дьячить; а ученики помоложе и поусерднее к науке лет под тридцать, часто с лишком, достигали богословского курса (старшего класса семинарии). Родные с плачем, воем и причитаньями отправляли своих птенцов в науку; птенцы с глубокой ненавистью и отвращением к месту образования возвращались домой. Но это было очень давно.

Время перешло. В общество мало-помалу проникло сознание – не пользы науки, а неизбежности ее. Надо было пройти хоть приходское ученье, чтобы иметь право даже на пономарское место в деревне. Отцы сами везли детей в школу, парты замещались быстро, число учеников увеличивалось и наконец доросло до того, что не помещалось в училище. Тогда изобрели знаменитый закон великовозрастия. Отцы не все еще оставили привычку отдавать в науку своих детей взрослыми и нередко привозили шестнадцатилетних парней. Проучившись в четырех классах училища по два года, такие делались великовозрастными; эту причину отмечали в титулке ученика (в аттестате) и отправляли за ворота (исключали). В училище было до пятисот учеников; из них ежегодно получали титулку человек сто и более; на смену прибывала новая масса из деревень (большинство) и городов, а через год отправлялась за ворота новая сотня. Получившие титулку делались послушниками, дьячками, сторожами церковными и консисторскими писцами; но наполовину шатались без определенных занятий по епархии, не зная, куда деться со своими титулками, и не раз проносилась грозная весть, что всех безместных будут верстать в солдаты. Теперь понятно, каким образом поддерживался училищный комплект, и понятно, отчего это в темном и грязном классе мы встречаем наполовину сильно взрослых».

Помяловский сам был сыном дьякона, поэтому учебу и нравы описывал со знанием дела. Он родился в Петербурге и в 8 лет поступил в Александро-Невское духовное училище, где ему категорически не нравилось. Учился он плохо, но к концу учебы все-таки смог получить хороший аттестат. В училищах применялись физические наказания. Самого автора за время учебы выпороли около 400 раз. Также он отмечал царившую в учебных заведениях дедовщину. В семинарии ему нравилось больше, пороли его там реже, но попом он в итоге так и не стал, зато стал литератором и спился. Но это уже совсем другая история.

Те, кто был заинтересован в получении знаний, обычно садились ближе к педагогам. На последних партах сидели самые отстающие ученики, которые и не пытались учиться. Нередко учащиеся оставались на второй год. Такие переростки-второгодники часто пользовались у одноклассников уважением. Если ученика подозревали в стукачестве, это могло спровоцировать бойкот, а иногда и травлю. Иногда встречался антагонизм между местными городскими учениками и приезжими, как правило, деревенскими. Деревенские иногда считали местных неженками и завидовали тому, что те могут навещать свои семьи намного чаще. Местные могли смотреть свысока на приезжих. Также большое значение имело происхождение ученика. Из воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова: «Вспомнил еще одну характерную подробность. По законам нашего времени дети “податного сословия” (даже и доселе не понимаю этого термина: ведь какие-то подати и налоги платили все) не имели права учиться в средних и высших школах. И нам для этого нужно было “отписаться” от крестьянства: “народ” должен был дать на это согласие. На деле это было легкой и формальной процедурой. Отец или мать со мною сходили в волостное правление, верст за семь от дома. И, кажется, поднесли бутылку вина волостным старшине и писарю, и те беспрепятственно выдали какую-то бумажку, что я теперь “отписан”. Но, кем же я стал после этого, не понимаю и сейчас. А крестьянское происхождение все иногда давало немного себя знать. Еще в духовной школе товарищи обычно спрашивали: “Ты чей сын?” -

“Священника!” Это очень почетно. “А ты?” – “Диакона”. Уже ни то ни се. Псаломщика - и вовсе невысоко, но терпимо. “А ты?” – “Крестьянина!” Бывало, говоришь, а самому стыдно, что ты из крестьян: черная кость, низшее сословие, мужики... В семинарии товарищи были уже умны и деликатны и не заводили подобных разговоров между собою, но старшие, начальство, еще раз упрекнули меня этим».

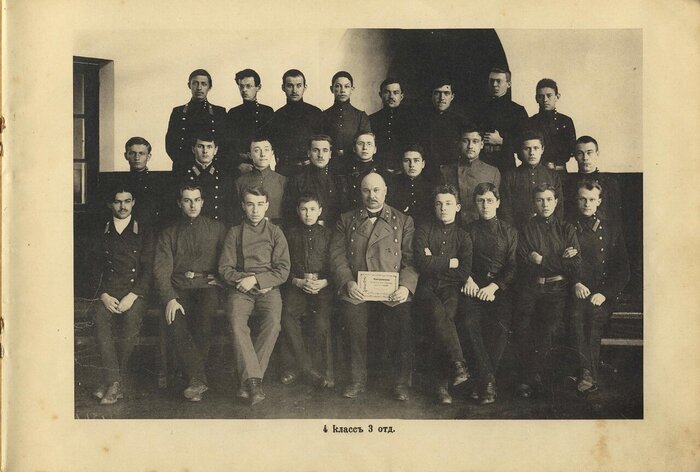

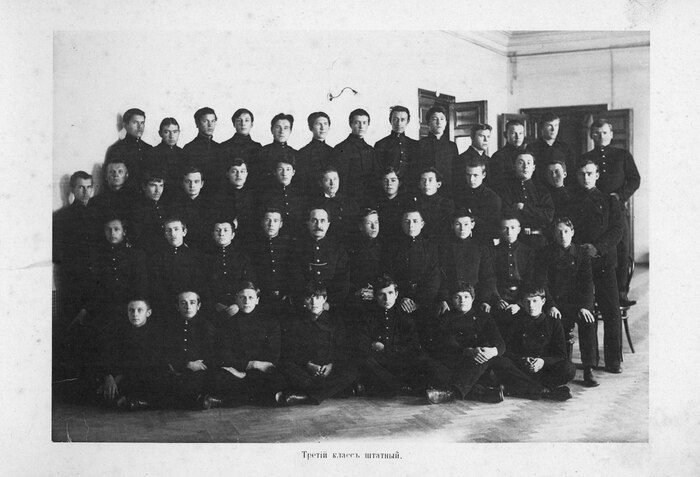

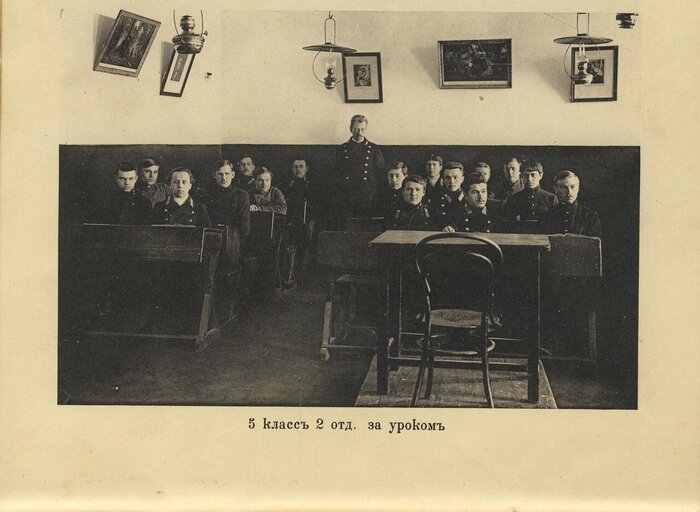

После окончания училища выпускники поступали в семинарии. В начале 19 века в России было 36 семинарий, к 1850-м годам – 47, к началу 20 века – 57. В каждой семинарии училось 500-600 учеников. В начале 20 века в Российской империи было около 18000 семинаристов. По уставу число учеников в классе было ограничено. В первом, втором и третьем классе их должно было быть не больше 50 человек в группе, затем не больше 55. В семинарии было шесть классов, но иногда учеников оставляли на второй год. Часть учеников получала стипендию, которая давала право на проживание, бесплатные учебники и иные вещи. Но многие обеспечивали себя самостоятельно.

Как и в училищах, в семинариях было общежитие, но пользоваться им могли не все. Многие жили в съемном жилье, скооперировавшись с товарищами. Часто снимали жилье группами по 6-8 человек. Самых дисциплинированных учеников назначали старшими по группам и квартирными старостами, которые обязаны были заполнять специальные журналы, где фиксировали все действия их подопечных. В итоге выставлялась оценка за домашнее поведение. Как не трудно догадаться, подобных соглядатаев не любили. Чтобы не портить отношения с одноклассниками, им приходилось часто лукавить.

Из воспоминаний митрополита Евлогия об учебе в Тульской семинарии в 1882 – 1888 годах: «Жили семинаристы по квартирам на окраинах города, в темных улочках, где грязи по колено (лишь стипендиаты, а поначалу я к ним не принадлежал, жили в интернате). Свободой они пользовались полной, но зачастую пользовались дурно: нередко обманывали начальство, прибегая ко всяким уловкам, чтобы не приходить на уроки, устраивали попойки, шумели, распевая песни…

Петь мы все очень любили и умели петь удивительно. Церковные службы семинарский хор пел отлично, пел и в своей церкви, и по приходам. Мы много и охотно тратили время на спевки. Сочные, звучные семинарские басы приглашались в городе на свадьбы, дабы оглушительно прогреметь: “Жена да убоится мужа своего”. Я пел средне: на правый клирос меня не пускали.

Попойки, к сожалению, были явлением довольно распространенным, не только на вольных квартирах, но и в интернате. Пили по разному поводу: праздновение именин, счастливые события, добрые вести, просто какая–нибудь удача… были достаточным основанием, чтобы выпить. Старшие семинаристы устраивали попойку даже по случаю посвящения в стихарь (это называлось “омыть стихарь”). Вино губило многих. Сколько опустилось, спилось, потеряв из–за пагубной этой страсти охоту и способность учиться!

Распущенность проявлялась не только в пьянстве, но и в неуважительном отношении к учительскому персоналу. Заглазно учителей именовали: “Филька”, “Ванька”, “Николка”… искали случая над ними безнаказанно поиздеваться. Например, ученики 4–го класса поставили учителю на край кафедры стул с тем расчетом, чтобы он, сев на стул, полетел на пол. Так и случилось. Класс разразился хохотом, “Учитель упал, а вы смеетесь? Какое хамство!” Ученики смутились…

К вере и церкви семинаристы (за некоторыми исключениями) относились, в общем, довольно равнодушно, а иногда и вызывающе небрежно. К обедне, ко всенощной ходили, но в задних рядах, в углу, иногда читали романы; нередко своим юным атеизмом бравировали. Не пойти на исповедь или к причастию, обманно получить записку, что говел, — такие случаи бывали. Один семинарист предпочел пролежать в пыли и грязи под партой всю обедню, лишь бы не пойти в церковь. К церковным книгам относились без малейшей бережливости: ими швырялись, на них спали».

Частой проблемой учеников было скудное питание. Проблема это была во многих учебных заведениях, не только религиозных, из-за массового воровства. В 1876 году Тверская семинария закупила для воспитанников (582 чел.) 250 пудов говядины, 30 пудов мясных солений, 30 – баранины и телятины, 45 – рыбы (6 сортов), 10 пудов масла подсолнечного и 30 коровьего, 25 – муки, 350 – гречки, 55 пудов гороха, 1250 кулей хлеба ржаного. Также было заготовлено 100 пудов овса и 2 пуда меда. Увы, до столов учащихся большая часть еды не дошла. В своих мемуарах митрополит Федченков, который был ректором Тверской семинарии в 1913–1917 годах, упоминает сразу несколько бунтов в этом учебном заведении. Один из них произошел из-за того, что бунтарям надоело, что их изо дня в день кормили невкусным киселем.

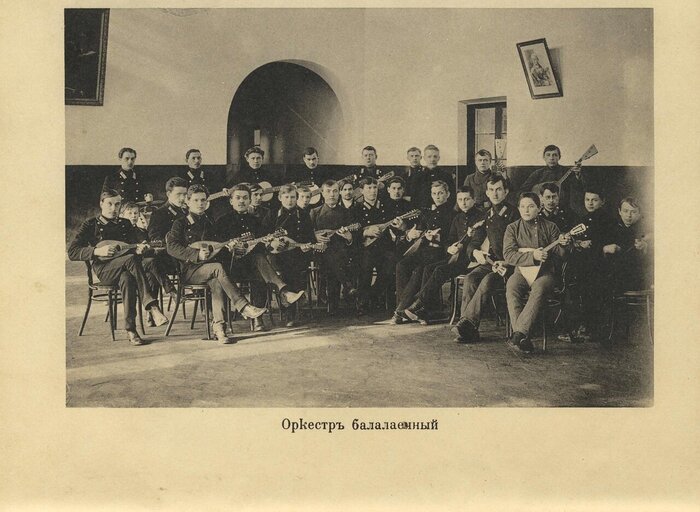

Митрополит Евлогий упоминает, что в семинарии были надзиратели, которые пытались следить за поведением учеников и могли наведаться к ним по месту их проживания, чтобы проверить, ночуют ли они дома, не читают ли запрещенных книг. В некоторых заведениях контроль был еще строже. Сохранился любопытный документ – ответ на запрос ректора Витебской семинарии о прошлом отчисленного ранее из Тверской семинарии ученика. Тверские «коллеги» отправили подробный доклад со всеми прегрешениями ученика, например, когда им были пропущены утренние молитвы и литургии, на каких уроках он читал посторонние книги. Также предосудительным сочли то, что юноша постоянно гулял в общественном саду. В качестве достойных порицания поступков инспекторы в дисциплинарных журналах могли упоминать слишком модную прическу, посещение театров, флирт и попытки знакомиться с девушками, посиделки с друзьями, игру на музыкальных инструментах. С начала 1870-х годов специальным циркуляром Синода было запрещено устраивать «музыкально-вокальные вечера» – «чтобы не отвлекать учеников от занятий». В 1890-е семинаристы вернулись к этому приятному занятию. Не удивительно, что между семинаристами и надзирателями часто возникали конфликты. Иногда это приводило к преступлениям и даже расправам. Вопиющий случай произошел в 1886 году в Тифлисской семинарии, когда 19-летний воспитанник Лагиев «убил чрез два месяца по увольнении из семинарии о. ректора, протоиерея Павла Ивановича Чудиецкого, 24 мая, самым зверским образом. В то время, когда о. ректор читал какое-то, поданное ему Лагиевым, прошение, ...негодяй вонзил кинжал сначала в пах, а потом в живот, и, перевернув кинжал, изрезал кишки, и когда смертельно раненый ректор закричал и побежал, он бросился за ним поранил кинжалом руку жены ректора, старавшейся удержать злодея и взявшейся за кинжал, настиг вновь свою жертву и нанес новую жестокую рану, в шею». Обер-прокурор Победоносцев по этому поводу от экзарха Грузии получил отписку. Виноваты социалисты, подкупившие ученика, а также сложные межнациональные отношения. Лагиев просто не любил русских, а семинария ни в чем не виновата. Во Владимирской семинарии весной 1895 года семинаристы едва не закололи вилами помощника инспектора, а ректор архимандрит Никон получил удар топором по голове. Бунты в семинариях периодически случались, к концу 19 века это происходило все чаще. Иногда бунты подавляли, иногда дело пытались замять, чтобы не привлекать внимание начальства. Митрополит Вениамин Федченков некоторое время был инспектором Петербургской семинарии. Он пытался отучить учеников курить по ночам в спальнях. Это привело к бунту, в котором победили курильщики. В знак протеста ученики могли начать дружно мычать, топать ногами, но иногда доходило и до реальных погромов. В 1893 году из-за бунта пришлось закрыть на время Тифлисскую семинарию. Ученикам не нравился деспотизм и самодурство руководства в целом, в том числе запрет на чтение любой светской литературы. В результате 87 участников бунта были отчислены без права восстановления и поступления в другие ВУЗы страны и отданы под надзор полиции, а все остальные лишались права поступления в духовные академии.

При Александре II в учебных заведениях официально запретили физические наказания. Пороть розгами семинаристов перестали. Были и иные унизительные варианты наказаний. Например, «голодный стол», когда перед учеником в столовой ставили только тарелку и столовые приборы, но не давали еды, или «молитва», когда во время общей трапезы провинившийся выполнял поклоны. За плохое поведение семинаристов могли посадить в карцер. За особо возмутительные поступки могли исключить из семинарии. Если исключали с низкой оценкой по поведению, то это закрывало дорогу в ВУЗы. Известно, что семинарист Иосиф Джугашвили неоднократно попадал в карцер и имел плохие оценки за поведение. Также его обвиняли в том, что он читал и распространял в семинарии запрещенную литературу. Формальным поводом для его отчисления стала неявка на экзамен, которая, вероятно, была не единственной причиной. Так и не закончил Сталин семинарию, но это тоже уже совсем другая история.

После окончания семинарии значительная часть учеников приступала к служению в церкви, а в каком качестве – зависело и от оценок, и от наличия протекции. Некоторые продолжали учебу в Духовной Академии, чтобы сделать карьеру на церковном поприще. Часть учеников поступала в университеты.

Во время Первой мировой войны часть семинарий закрылось, а в их зданиях оборудовали лазареты. Количество учеников сократилось. После революции семинарии оказались надолго закрыты.

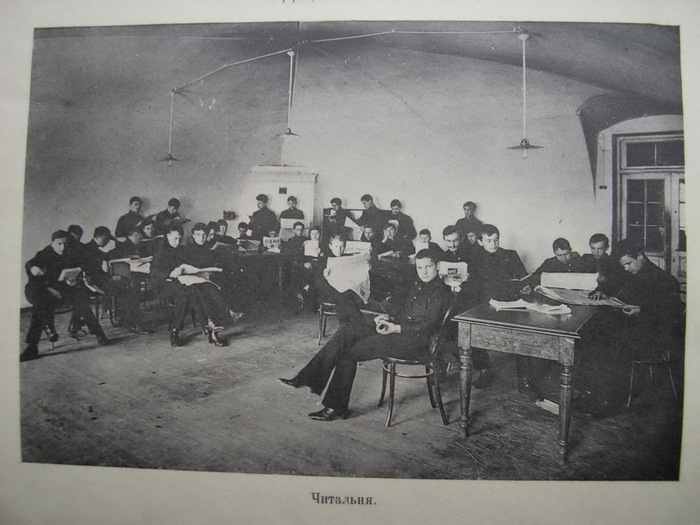

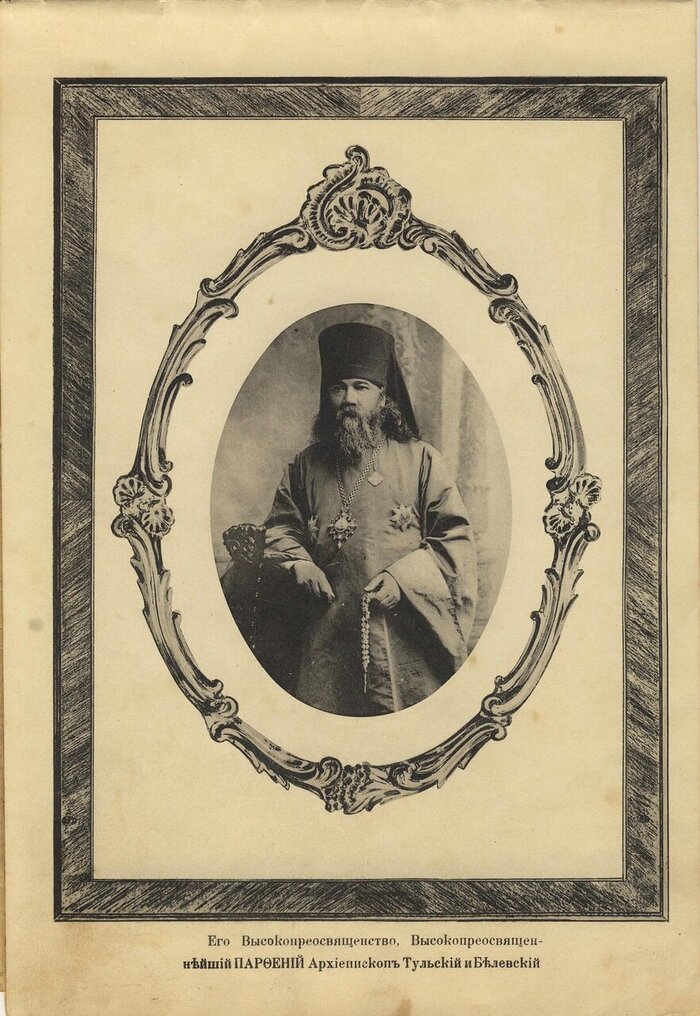

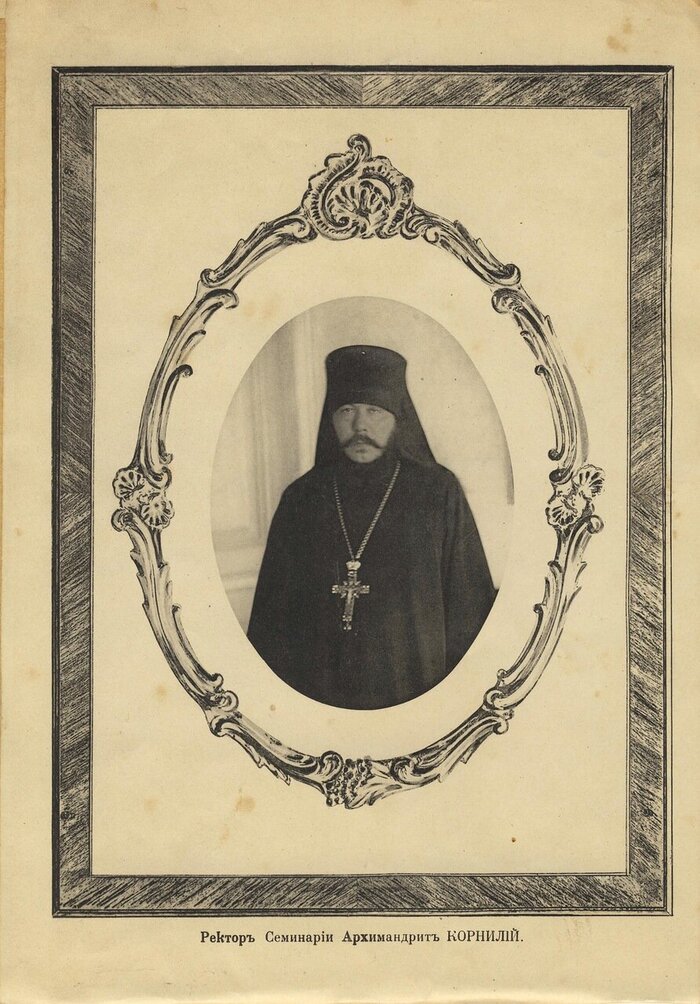

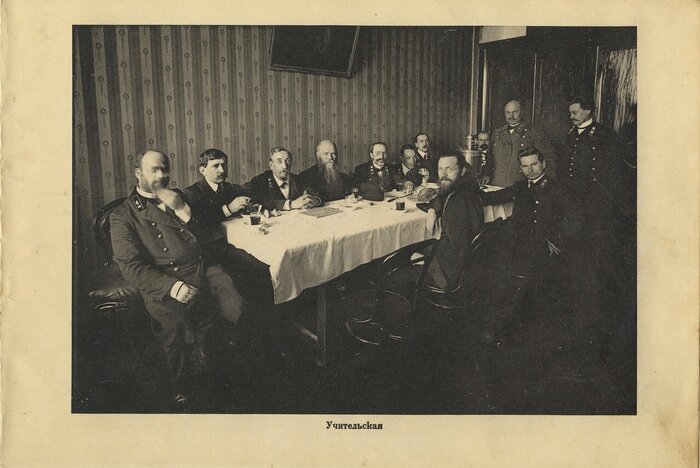

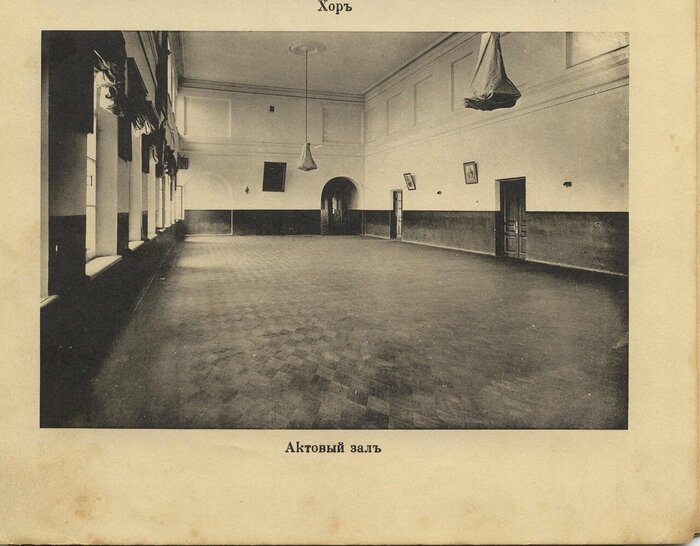

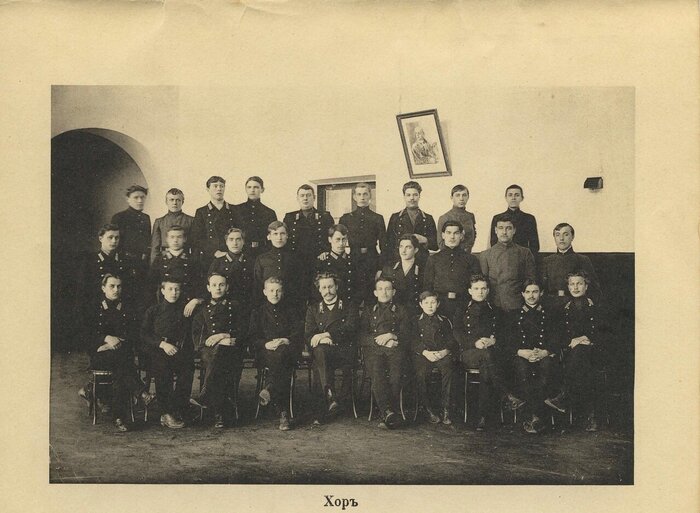

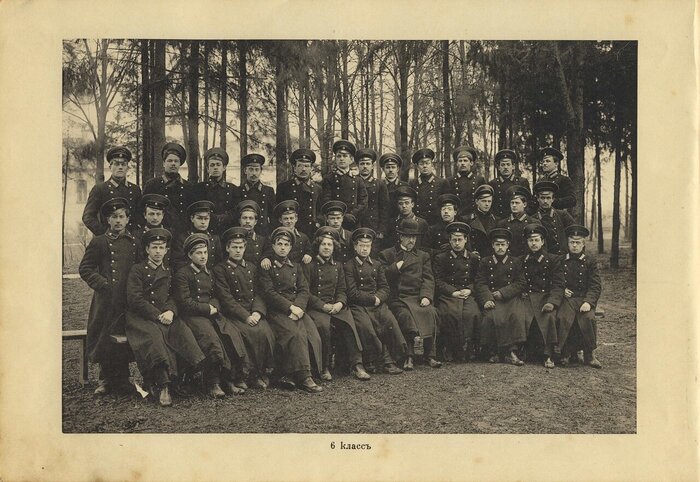

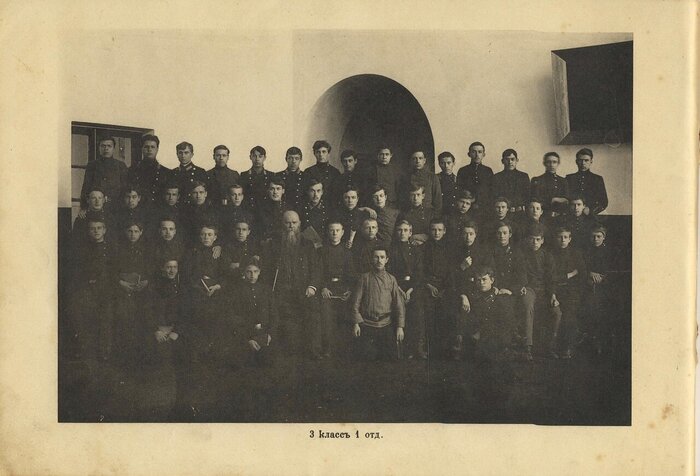

Далее подборка фотографий из альбома Тульской семинарии, 1915 год

**********

часть информации взята тут

Митрополит Евлогий (Георгиевский) «Путь моей жизни»

Николай Помяловский «Очерки бурсы»

Митрополит Вениамин Федченков «На рубеже двух эпох»

Т.Г. Леонтьева «Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX-начале XX вв»

История древнего Рима. Вторая Пуническая. Ганнибал у ворот!

После неудачной попытки деблокировать осажденную Капую, когда Ганнибалу стало ясно, что римлян не вызвать на бой в чистом поле, а штурмовать их укрепления безнадежно, он решил отойти от города. Кроме того, он опасался, что консульские армии могут отрезать его от обозов. Чтобы успокоить союзников, Ганнибал отправил в Капую лазутчика с заверениями, что город им не будет оставлен без помощи.

Но как это сделать? И вот он предпринял то, на что не решился после Канн. Ганнибал двинулся на Рим. Вряд ли он надеялся захватить такой большой город располагая, в общем то, скромными силами. Расчет был в том, что узнав о его марше к Риму, римские командиры оставят Капую и бросятся за ним для защиты столицы. А там, может быть удастся и разбить их в поле. Переправившись через реку Вултурн Ганнибал двинулся по Латинской дороге, не слишком торопясь, опустошая области через которые проходила его армия.

Фульвий Флакк, один из полководцев армии осаждавшей Капую, получил сведения о движении карфагенской армии почти сразу. Сведения принесли перебежчики. Немедленно был отряжен гонец в Рим. Сенат собрался без промедления. Были сенаторы, которые хотели вызвать в город все войска, которые в этот момент находились на территории Италии. Если бы это мнение возобладало, то это означало бы то, что Ганнибал добился своего. Но нашлись и те, кто не поддался панике и сохранил холодную голову. Фабий Максим заявил, что недостойно и позорно для имени римского народа пойти на поводу у врага и оставить Капую.

В результате этих дебатов сенат отправил к полководцам, командовавших армиями у Капуи, письмо, предоставляя им самим принять решение о возможной помощи Риму, не ослабляя однако блокирование Капуи. Фульвий Флакк отобрав пятнадцать тысяч пехотинцев и тысячу всадников двинулся по Аппиевой дороге, предварительно предупредив попутные города о угрозе и велел им собирать в своих стенах продовольствие.

Ганнибал, надо сказать, не слишком торопился. По дороге его войска грабили и разоряли местности по которым они двигались. В окрестностях городка Казин Ганнибал простоял два дня. Тем временем вести из разоряемых городов дошли до Рима. Там началась настоящая паника среди населения. Женщины своими волосами мыли ступени храмов и алтари, моля богов спасти город и их детей. Многочисленные беженцы, стекающиеся в город и приносящие все новые слухи усугубляли обстановку. Однако сенат сохранял благоразумие. Сенаторы собирались на форуме, чтобы быть доступными для любого гражданина. Легион, набранный консулами, был размещен в ключевых точках города и начался набор нового. Было принято решение, что люди занимавшие в прошлом посты консулов, преторов и цензоров получи бы власть, как будто они были действующими. Окончательное успокоение наступило когда в город вошла армия Фульвия Флакка. Ему сенат даровал право пользования консульской властью.

Между тем Ганнибал разбил лагерь в нескольких милях от Рима. Взяв 2000 всадников, он двинулся вдоль стены города. Фульвий Флакк послал свою конницу отогнать противника от стен. В стычке на стороне Рима участвовали перебежчики из нумидийцев. Конная стычка закончилась вничью. Ганнибал вернулся в лагерь, римские всадники за стены города.

На следующий день Ганнибал вывел всю армию из лагеря и построил ее для боя. Римские военноначальники не стали уклонятся, и в свою очередь начали строить легионы. Однако состоятся битве была не судьба. Об этом весьма эмоционально поведал Тит Ливий.

Оба войска приготовились к битве – наградой победителю был бы Рим, – как вдруг хлынул ливень с градом; солдаты, чуть не побросав оружие, укрылись в лагере, но вовсе не из страха перед врагом. И на другой день войска, выстроившиеся на том же месте, заставила разойтись такая же буря, но стоило солдатам укрыться в лагере, наступала удивительно ясная и тихая погода.

Видно это было указание с выше, что город останется для Ганнибала недоступен. Произошли и еще события, повлиявшие на дальнейшие события. Сенат, не смотря на угрозу городу послал подкрепления в Испанию. Это показывало не только карфагенскому полководцу, но и всем италикам, что Рим уверен в своей победе. Другое событие носило характер скорее анекдотический. Ганнибал узнал, что то поле на котором он построил свой лагерь сменило хозяина, причем оно было продано без какой либо скидки цены. Этот случай взбесил Ганнибала, поскольку показывал насколько граждане Рима были уверены в его скором уходе.

Таким образом эта диверсия Ганнибала не дала ему желаемого результата. Рим было не взять, и осада Капуи продолжалась с прежним упорством. Снявшись с лагеря, он отправился на юг, к Таренту. Правда на последок он огрызнулся. Дело в том, что консулы этого года воодушевленные его уходам увязались за карфагенской армией. Но Ганнибал неожиданно для них бросился назад и напал на консульские легионы. Это нападение было столь неожиданно и столь стремительно, что легионы едва унесли ноги.

Спасибо, что дочитали до конца. Ставьте лайки и комментируйте статью, это поможет мне лучше понимать что именно вас интересует и сделать статьи более качественными. Еще раз спасибо за внимание и до новых встреч.

Горе побежденным

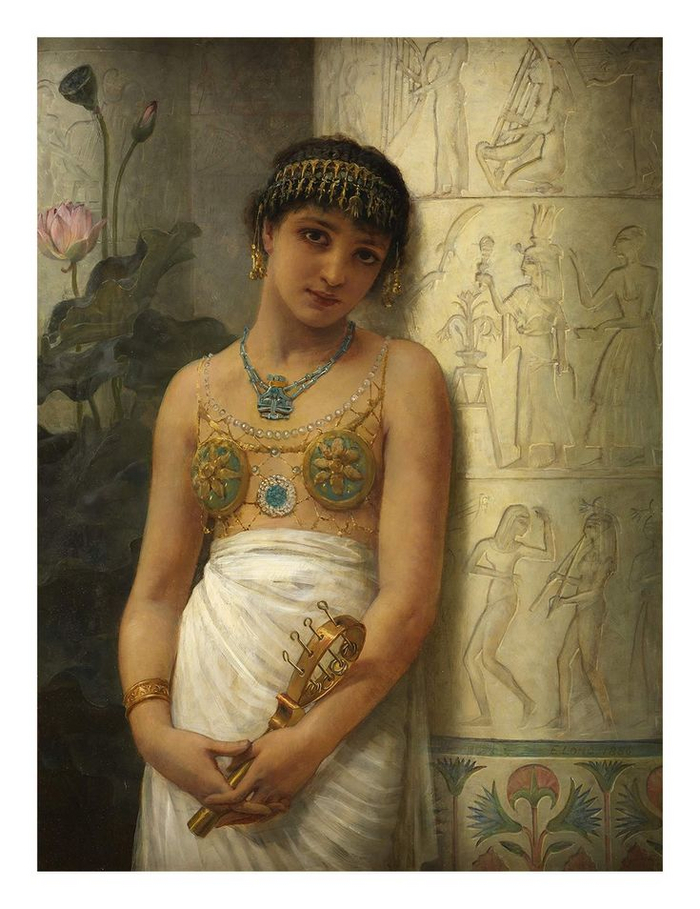

Десятилетней девочке связали руки и приказали ей идти за колесницей. Рим должен был увидеть поверженную царевну. Ощутить всю мощь победителя Октавиана. И дочь Клеопатры подчинилась. Несмотря на палящее солнце, она шла спокойно и уверенно, шаг за шагом. Кто-кто кричал ей вслед грубые слова, но она делала вид, что не слышит их. И тогда устыдились даже те, кто хотел над ней посмеяться – царевна Египта казалась достойнее, чем каждый из них.

- Богам угодно подарить вам сразу двоих детей, - прошептала повитуха.

Рабыни вытирали испарину на лице египетской царицы, а за дверями нетерпеливо ждал её супруг, Марк Антоний. На исходе 40 года до нашей эры, в Александрии, должно было произойти чудо – во чреве правительницы Клеопатры дожидались появления на свет два малыша. Мальчик и девочка родились с разницей в несколько минут, и гордая мать сразу решила, как их назовет.

- Это наши Солнце и Луна! – воскликнула она, и ее лицо озарила счастливая улыбка.

Александр Гелиос и Клеопатра Селена – так назвали новорожденных – сразу очутились среди немыслимой роскоши царского дворца. Стайки прислужниц сопровождали их повсюду, а игрушки детей были сделаны из чистого золота.

Всего у царицы было четверо детей – Цезарион, отцом которого стал Гай Юлий Цезарь, близнецы, а после них малыш Птолемей. Будущее этих наследников могло сложиться самым блистательным образом, но колесо судьбы повернулось иначе. Правитель Рима, Октавиан Август, задумал сломить Клеопатру. Она и ее старший ребенок были слишком опасными соперниками, ведь Цезарион когда-нибудь мог потребовать себе наследство Цезаря. Этого нельзя было допустить. К тому же, Египет оставался единственной независимой территорией на Средиземном море. Слишком богатый а лакомый кусок, чтобы его не замечать!

У них не хватило сил противостоять.

Зная, что римляне уже близко, Клеопатра сделала несколько распоряжений: спрятать Цезариона и принести ей особую корзину. Мальчика попытались вывезти из Александрии, но безуспешно: его предал собственный учитель. А вот плетеную емкость для царицы принесли. По легенде, Клеопатра просунула руку в приоткрытую крышку и сразу издала тихий возглас – змея укусила Клеопатру. В иной мир последовал за любимой и Марк Антоний. Прислужницы царицы тоже решили разделить с ней печальную участь.

Царица понимала: ее, поверженную, сделают предметом для насмешек. Октавиан похвалялся, что сорвет одежды с Клеопатры и прогонит ее по улицам Рима. Поэтому наследница Птолемеев решила избежать позора. Но всю горечь унижения вместо нее познали дети.

Александра Гелиоса и Клеопатру Селену – царских близнецов – привязали к колесницам. Они должны были брести за победителями, пока им не позволят отдохнуть. Что было с младшим братом детей? Его имя не встречается при описании триумфа Октавиана, так что он, возможно, скончался до разгрома Египта. По всей видимости, недолго прожил и Александр.

Девочка осталась одна, в чужом доме. Ее отдали на воспитание к Октавии, сестре Октавиана и бывшей жене их отца. Конечно, она все понимала и старалась держаться достойно. Глядя на нее, каждый сразу же вспоминал – это дочь Клеопатры. Говорили, что она невероятно похожа на свою царственную мать!

Объективности ради, она и сама была царицей. Еще до падения Египта Клеопатру Селену провозгласили государыней Кириенаики. Царский почестей в доме Октавии ей не воздавали, но воспитывали ее наравне с другими детьми. А когда ей исполнилось пятнадцать, то возникло предложение выдать девушку замуж. Жениха звали Юба II и он был царем Мавритании и Нумидии, таким же пленником, как сама Клеопатра Селена. Когда-то его родитель независимо правил, но был разгромлен. Юба II - как заложник - попал в Рим. И теперь, даже нося царский титул, во всем повиновался римскому правителю.

Будучи варваром от рождения, Юба получил самое лучшее образование для юноши того времени. Он намного превосходил своих соплеменников.

«Из варвара и нумидийца, - написал позже Плутарх, - он превратился с одного из самых ученых греческих писателей».

Под формальным контролем Юбы была вся Северная Африка, и теперь эту власть ему предстояло разделить с Клеопатрой Селеной. В городе Иоле, столице своего государства, они поселились в великолепном дворце, богато украшенном мозаиками. Новоявленная жена правителя получила позволение забрать из Египта и многие ценные вещи, чтобы обставить свой новый дом. Но… даже недолго находиться в Александрии ей не позволяли. Римские власти опасались, что Клеопатра сумеет снова подчинить себе Египет. Ведь она была наследницей фараонов (пусть не по крови, но по факту)! Поэтому молодой женщине велели держаться подальше от родных мест. Она так и не увидела дворца, в котором родилась. Не смогла взглянуть на людей, которые когда-то знали ее мать и отца.

Но… случилось невероятное. Династический брак оказался счастливым! Царь-поэт Юба и дочь Клеопатры нашли друг друга. Вместе они покровительствовали искусствам, устраивали спортивные состязания, великолепные праздники и приемы. Клеопатру Селену запомнили как утонченную благородную женщину, вызывавшую всеобщее уважение.

Они провели вместе двадцать замечательных лет, став родителями сына, Птолемея (его назвали в память о династии, из которой происходила Клеопатра Селена(. Этот мальчик и унаследовал трон родителей, когда в 23 году нашей эры Юба скончался. А погибнуть ему было суждено от руки римского императора Калигулы... впрочем, это уже другая история...

@ Ника Марш

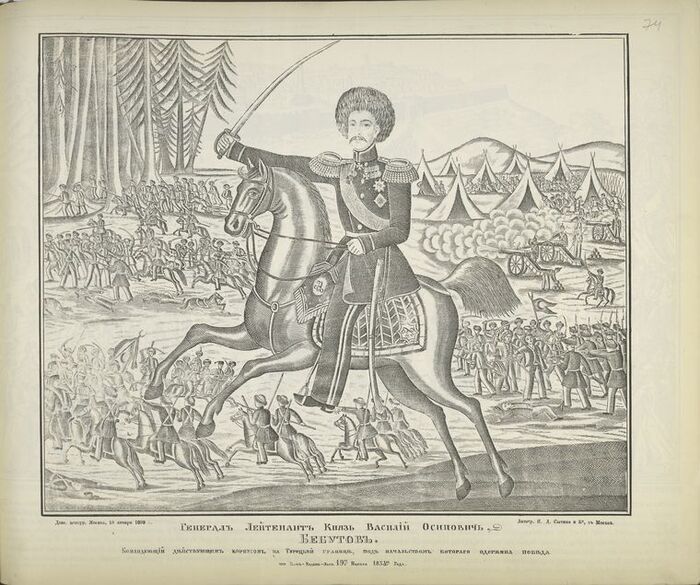

Об одном российском генерале

- Посмотрите на его нос! - говорят армяне.

- А глаза? А брови?! - возражают грузины.

Василий Осипович Бебутов (1791-1858) происходил из одного из древних армянских княжеских родов. Одного из тех, которые несколькими веками ранее, в связи с потерей Арменией государственности, перебрались к соседям. Представители этого, уже грузино-армянского рода, имели наследственную обязанность – быть меликами Тифлиса. Мэрами, по-нашему.

Выпускник кадетского корпуса 1809 года начал службу прапорщиком в гренадерском полку. Первый десяток лет службы состоял адъютантом при разных военачальниках и, наконец, в 1821 стал командовать егерским полком на Кавказе. Участвовал во множестве сражений. При этом раз за разом побеждая превосходивших числом противников.

Как гражданский начальник управлял Ахалцыхским регионом. Важной стратегической территорией, через которую пролегал маршрут турецкой экспансии на Кавказ. Прекрасное знание кавказских обычаев и особенностей разнообразных народов Закавказья и Кавказа позволило ему добиваться лояльности к России и, если не поддержки, то хотя бы нейтралитета местного населения во время ведения боевых действий против турок.

Долго перечислять, в скольких атаках и штурмах Бебутов принимал участие, сколько побед одержано им и с его участием. Так же, как и перечислять его многочисленные награды. И лишь одну упомяну. В 1854 под селением Кюрюк-Дара, командуя войском численностью 18 тысяч, разгромил армию Зарифа Мустафы паши втрое большую числом. Николай I на эту феноменальную победу отреагировал так: Он удивил меня победой, я удивлю его наградой!

В.О. Бебутов остался единственным в истории Российской Империи, кто был награжден Орденом Андрея Первозванного в чине лишь генерал-лейтенанта.

Многими тиражами выпускались и украшали стены домов лубочные картинки с сюжетами его побед. Такой популярности, какую приобрел Бебутов еще при жизни, удостаивался лишь М. Скобелев, в следующем поколении.

Как Британия стала монополистом информации для американцев в Первую мировую войну?

28 июля 1914 года из Великобритании в Новый свет хлынули сотни телеграмм с новостью об объявлении Австро-Венгерской империей войны против Сербии. В некоторых американских таблоидах встречается информация, что "Англия лидирует в попытке предотвратить большую войну", "Британское правительство делает всё возможное" и т.д. Почему же только Британия делает всё для спасения мира? Неужели другие страны-союзники сидели сложа руки и не предпринимали никаких дальнейших действий?

Один из выпусков (1 сезон 13 серия) известного мультсериала "Смешарики" показывает, как телеграф дал возможность жителям Ромашковой долины общаться друг с другом на расстоянии.

До 19 века самым частым способом передачи информации на далёкие расстояния была почта. Однако со временем телеграф стал теснить бумажные письма, благодаря своей быстроте в передачи информации. По всему миру стали пользоваться новой чудо-техникой: в 1838 году в Мюнхене была проложена пятикилометровая телеграфная линия, в 1844 году в США был построен кабель длиной около 64 км, а к концу 1855 года телеграфная линия свяжет между собой почти все города Центральной России.

С пятой попытки в 1866 году была запущена трансатлантическая телеграфная связь, соединяющая Европу с Америкой. Кабель был проложен по дну Атлантического океана между Ирландией и канадским Ньюфаулендом. Прокладкой и обслуживанием линии занималась Англо-американская телеграфная компания. Поэтому, когда начнётся Первая мировая война, Британия, перерезав немецкий кабель, проходящий по дну Ла-Манша, изолирует Германскую империю от Нового света и станет практически единственным источником информации о положении дел в Европе для американцев.

На протяжении всей военной компании британское правительство посылало в Америку леденящие душу статьи и рассказы об ужасах, творившимися на оккупированных немцами землях, настраивая американское общество против Германской империи. Спустя год после того, как германская субмарина потопила британский корабль "Лузитания", перевозивший американских граждан, 5 мая 1916 года Министерство иностранных дел Великобритании отправляет в Новый свет информацию о награждении германских моряков медалями за успешное выполнение операции. Когда американцы узнали об этом через "The New York Times", они были в шоке! Для граждан США потопление "Лузитании" стало национальной трагедией, а тут узнаётся, что Германия поощряет своих солдат. После такого американцы стали ещё более враждебно относиться ко всему германскому.

Медаль Карла Гётце, приуроченная к потоплению немецкой субмариной пассажирского лайнера "Лузитания", 1915 год.

На самом же деле германских моряков никто никогда не награждал. Медали действительно существовали, но они были созданы немецким медальером Карлом Гётце в качестве шутки, ведь согласно информации немецких властей на "Лузитании" было вооружение для британских солдат, а никак не мирные жители. Карл Гётц ошибся в дате потопления корабля, выгрировав 5 мая 1915 года (на самом деле трагедия случилась 7 мая 1915 года), но это очень сыграло на руку британскому правительству: якобы Германия спланированно потопила корабль, поэтому медали были выпущены заранее.

"Уничтожь эту безумную тварь" - побуждал граждан Америки один из плакатов во время Первой мировой войны.

Американское общество хотело расправиться и отомстить Германской империи за гибель своих граждан. Такой случай настанет 6 апреля 1917 года, когда президент Вудро Вильсон объявит о вступление США в Первую мировую войну.

Годовщина битвы при Креси

26 августа мы отмечаем годовщину битвы при Креси, которая произошла в 1346 году. В этой битве, применяя новую тактику, англичане смогли существенно проредить французскую армию и нанести урон поголовью французской знати, многие представители которой полегли в этом страшном сражении.

Однако сегодня мы не будем углубляться в подробности битвы, у нас есть тематический подарок для любителей графических романов! Это комикс "Crecy", написанный в 2007 году, британским писателем и сценаристом Уорреном Эллисом и иллюстрированный художником Раулем Кассересом. Призываем любителей средневековой тематики насладиться историей, рассказанной в данном графическом романе и послушать наш подкаст, где мы подробно говорим про эту битву!

P.S.: Для вашего удобства, комикс конвертирован в PDF и прикреплен по ссылке, наслаждайтесь захватывающей историей!