"Нанизав жаворонков на длинные палки, ребятня бегала с ними по улице". Часть 2 из 3

Этот текст - продолжение статьи про обрядовое печенье "жаваронки" и его интересную историю, обязательно читайте первую часть, без неё будет не очень понятно.

Сегодня мы будем говорить про использование этого прекрасного печенья в обрядах, ритуалах, и даже немножко попоём.

В «Сороки» в основном призывали весну и гадали, и то и другое делали качественно. Помните, в самом начале у нас было «Ружьё Гальковского»? Так вот, фраза о том, что «в Сороки увеселений не бывает», у нас выстрелит сейчас. Кратко – бывает, и очень много, особенно для детей.

Начнём с того, что участие детей в обрядах, связанных с привлечением весны, было повсеместным. Вне зависимости от региона и периода, о котором помнили информанты, дети участвовали всегда. Иногда встречается упоминание, что жаворонков готовили родители вместе с детьми, но значительно чаще дети совершали основной обряд – призывали весну! И, естественно, веселились.

В Алтайском крае зафиксирован один из наиболее самобытных ритуалов, связанных с печеньем. Обязательным был обычай «запрятывания» испечённых «жаворонков» утром в доме (за икону, «где близко»), на улице (в сене). Вот как это описывали:

«Мы их в полотенце сложили, прятали в сене, а другие идут искать» (старожилы, Мамонтовский район) [1].

Прятать могли как дети, так и взрослые. Цели были разными:

«Ну, примерно, мама настряпала, спрятала. Кто первый найдет, получает подарок. Ну какой? Конфетку или комочек сахара» (воронежские переселенцы, Романовский район) [1].

«Берут, спрячут. Потом играют, наиграются и съедят» (пензенские переселенцы, Шипуновский район) [1].

На удивление, именно детские ритуалы – наиболее «общая» часть всех обрядов, несмотря на любые региональные отличия. Очень кратко: дети брали печенье, носились с ним, кушали или кормили животных, это всё сопровождалось, естественно, радостью и забавами. Обратим внимание на то, что значительная часть информантов, опрошенных различными исследователями, рассказывала именно о своём детстве – это самый яркий и эмоциональный этап в жизни человека, который хорошо сохраняется в памяти людей, даже невзирая на преклонный возраст.

Для начала обратимся к поведению детей в Рязани. У нас есть крайне яркий и подробный пример воспоминаний об этом празднике. К слову, сейчас каждый из вас сможет познакомиться с народным рязанским говором первой половины XX века: мы будем цитировать воспоминание с сохранением оригинальной передачи слов. Мне кажется уместным напомнить читателям, как выглядел язык местного населения на конкретном региональном примере. Перед вами рассказ о празднике со слов жительницы Рязанщины:

«Вот вазьмуть прутик, ды ваткнуть [на него печение]… пастановим [поставим] в снег пряма – вон в сугроб на крыши. Вот выйдим, ды и на самый высокай залезим, ды и кличим – с крыши в ряд:

«Жываронки, жываронки, прилятитя к нам!»…

Пайдёшь, атайдёшь, придёшь – а сабаки жываронк-та утащуть!.. сажруть да и всё. Тада арать [орать] начёшь: жалка жаварунка – сабака съела! А радныи-то [родители] пасмиюцца…» [19].

Смеющихся родителей сейчас, наверное, в абьюзеры записали бы, а так – посмеялись над детским плачем и ладненько.

Но возвращаемся к празднику. На Рязанской земле соединились многие традиции. Тут представлены все основные варианты размещения жаворонков: их «садили» на деревья, в некоторых регионах – подвешивали (например, в Мордовии [25]). Насаживание птичек могло символизировать как положение птичек на деревьях (всё же естественная среда обитания), но значительно чаще это была имитация полёта. «Полёты» птичек на палочках упоминались повсеместно: на Южном Урале, к примеру, разделяли насаживание печёных жаворонков на палки и на шесты [14]. Бегали с «закличками» и в районе Белгорода [7], и в Татарстане [15].

Была и другая традиция, которая подразумевала полёт, только более рукотворный. Для этого нужно было лишь взять печенье в руку и… хорошенько его швырнуть! Подбрасывали жаворонков во всех регионах, причём в совершенно разных формах. Иногда птичек старались разместить как можно выше, из-за этого их забрасывали на крыши, на сараи. Однако намного чаще встречалась однозначная имитация полёта: птичек перебрасывали через жилую постройку, а порой и просто подбрасывали вверх и ловили. Встречались также варианты, когда птичек с крыш (или любых других возвышенностей) сбрасывали вниз. В церковной историографии можно встретить трактовки о том, что этот ритуал связан с «душой» человека, но большая часть светских историков видит в этом лишь символичный «полёт» птиц.

Подбрасывание птичек – ритуал широко распространенный, с ним тесно связан ещё один ритуал – произнесение «закличек». Заклички – это просьбы о приходе весны, чаще всего в виде песен. Напевы в настоящее время практически утрачены в народе, сохраняются знания о них благодаря исследователям. Существуют записи народных напевов в виде фонограмм, но доступ к ним, к сожалению, весьма ограничен. Пример текста заклички с Рязанщины [19]:

Ах, жав-рын-ки, жи-ва-ро-нушк-ки! // При-ле-ти-тя к нам, при-не-си-тя нам // Вяс-ну крас-ну, вяс-ну яс-ну // Нам зи-ма ны-да-е-ла, весь хлеб у нас по-е-ла.

«Веснянки», «заклички», «гуканне» – названий у этих песен много, наиболее широко они представлены на украинско-русско-белорусской границе, ввиду колоссального слияния культур, когда совершенно непонятно, что из какого языка пошло; переселенцы «развозили» эти названия во все стороны. Однако у всех этих обрядных песен одна суть – призвать птичек и, соответственно, весну!

Любопытно, что в речи информантов достаточно часто встречаются выражения «шуметь», «кричать», «петь» в отношении закличек. Пример из Рязанщины:

«Сажаим на дерева и вот шумим? «Жаврынки, жаврынки, лититя, вясну ниситя!», па адной пасодим на диревца, йих варабьи съйидять, варабеюшки» [19].

В Челябинской области дети уже кричали:

«Жаворонушки! Прилетите к нам, Принесите нам Красно летичко. Нам зима то надоела Хлеб и соль-то всю поела» [14].

В Белгороде женщины просто зазывали: «Весна-красна! Иди сюда!» [7]. Уроженка д. Любимовка Троицкого с/с рассказывала, как, будучи детьми, они влезали на поветь (край крыши двора), держа в руках птичек, весну закликали:

«Жываронкя, жываронкя, // Приляти ка мне,// Приняси мине // Вясну – красну, // Зилёную трафку» [10].

Любопытно, что традиция в практически неизменном виде была обнаружена в Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии. Так, М. Д. Каракетов писал о том, что на наступление весны готовили «сорок хлебцев в форме разных фигурок, куколок, иногда с головками птиц, приговаривая при этом:

«Если къырк ауузы склонятся к [месяцу] ауўузну арт айы, то выпеки сорок куколок с тем, чтобы прилетел жаворонок» [11].

Хлебцы раздавали детям, считая, что кто отведает их, тот будет обладать неимоверной силой и возвеличится в будущем до неба, в то же время указывая: «Жаворонок держит на март месть, и скоро быть весне» [11]. Автор приводит поговорки в оригинале, вступая в интересную полемику о переводе одного из слов поговорки со слова «кулик» на слово «жаворонок». Несмотря на географическое удаление территорий, там фактически встречается типичный для центральной России вариант празднования «жаворонков».

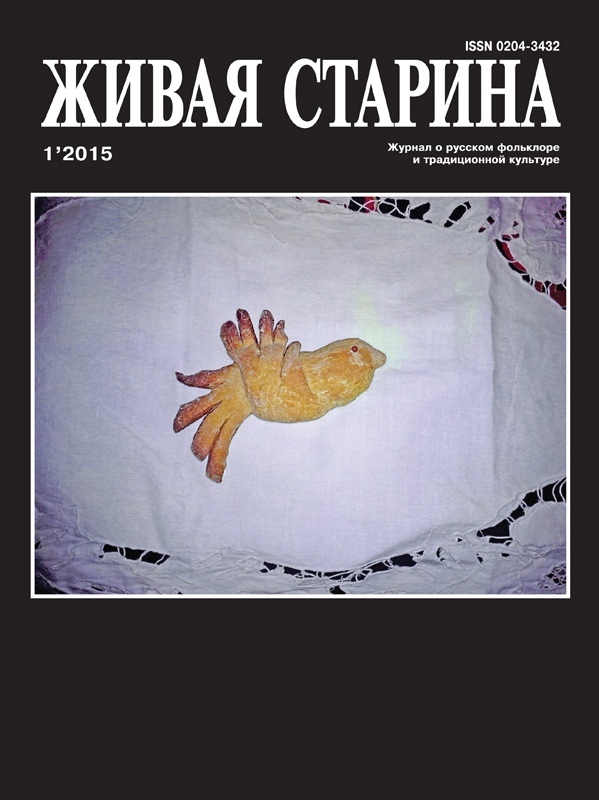

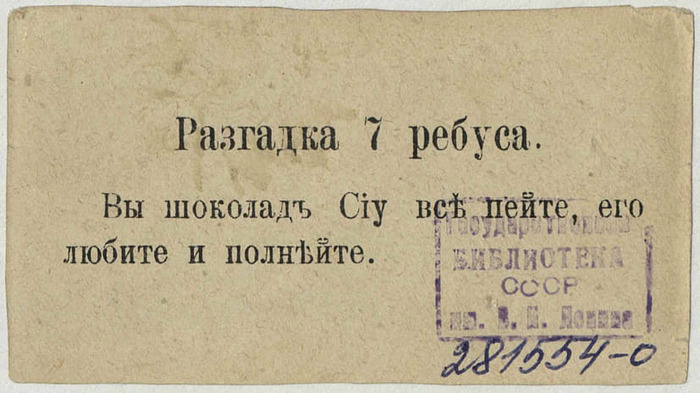

Муляж печенья, г. Тверь, 1904 г. Источник изображения

Общая суть всех закличек сводилась к призыву весны, призыву тепла, призыву конкретных птичек – жаворонков. Дополнялось это всё магическими ритуалами, которые ничего общего с религиозной частью праздника не имели. Печенье скармливалось домашним и диким животным, выбрасывалось в реку, закапывалось в землю. В Белгородской области был интересный обычай, когда дети кушали только туловища «куликов», а головки и крылышки отдавали матерям. Те брали их с собой в поле, где часть съедали, а часть оставляли на земле [7]. Встречались случаи, когда птичек хранили в амбарах до начала сева яровых и развеивали по полю [9]. Донские казаки сохраняли изначально несъедобных жаворонков, крошили и смешивали их с посевным зерном или закапывали по углам поля [17]. Традиций и ритуалов было множество, но их суть в целом совпадает.

Напоследок мы оставили два самых интересных ритуала из «жаворонковой» традиции, и оба они касаются гадания!

Но, про гадания мы поговорим в последней, третьей части этого текста. Там-же мы немного коснёмся церковной позиции.

Список литературы

[1] Аксенова, И. Ю. Праздник "Сороки" у старожилов и южнорусских переселенцев Алтайского края в 1950-1960-е годы / И. Ю. Аксенова // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – 2016. – Т. 22. – С. 483-487.

[7] Жиров, М. С. Народный календарь весенне-летнего периода в контексте полевых исследований (на материале Белгородской области) / М. С. Жиров, О. Я. Жирова // Наука. Искусство. Культура. – 2015. – № 2(6). – С. 169-185.

[9] Золотова, Т. А. Традиции русского фольклора Республики Марий Эл (на материале народного календаря вятских переселенцев) / Т. А. Золотова, Н. И. Ефимова, Е. А. Плотникова // Традиционная культура. – 2019. – Т. 20, № 5. – С. 35-52. – DOI 10.26158/TK.2019.20.5.003.

[10] Илюкина, Л. В. О наименованиях обрядовых кушаний в говорах Рязанской области / Л. В. Илюкина // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. – 2014. – № 2. – С. 54-59.

[11] Каракетов, М. Д. Из карачаево-балкарской христианской календарной терминологии / М. Д. Каракетов // Российская тюркология. – 2020. – № 3-4(28-29). – С. 31-49.

[14] Мальцева, О. Ю. Народный календарь как система адаптации русских переселенцев Южного Урала (XIX-XX вв.) / О. Ю. Мальцева // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2007. – № 18. – С. 346-360.

[15] Миннуллин, К. М. Праздник "Карга туе" ("Грачиный праздник") в фольклоре татарского народа / К. М. Миннуллин, И. Г. Закирова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2017. – № 9-2(75). – С. 44-47.

[17] Рыблова, М. А. Обрядовая трапеза донских казаков: от повседневного к сакральному / М. А. Рыблова // Этнографическое обозрение. – 2017. – № 3. – С. 167-181.

[19] Слепцова И.С. Весенние «жаворонки» Шацкого района Рязанщины / И.С. Слепцова //Народное творчество. –1996. – №1. –С. 29-30.

[25] Щанкина, Л. Н. Участие детей в праздничной культуре мордовских переселенцев Сибири во второй половине XX - начале XXI в / Л. Н. Щанкина // Вестник антропологии. – 2021. – № 3. – С. 294-303. – DOI 10.33876/2311-0546/2021-3/294-303.

Тут появится ссылка на часть 3, когда она выйдет.

Отдельно советую почитать другие тексты из серии "история кулинарии". Это не про еду, это про историю, а какая же история без пищи?

P.S. Ранее текст был опубликован в историческом сообществе Катехизис Катарсиса, он же Cat.Cat, давно известный на Пикабу. У нас там много интересного.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие части цикла. Тексты выходят стабильно: вторник и четверг - исторические, суббота - не всегда исторические.