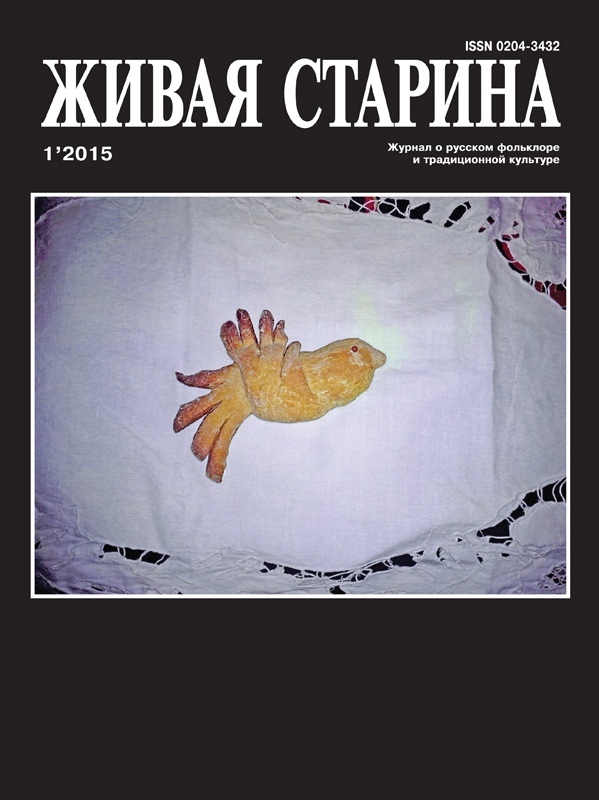

"Нанизав жаворонков на длинные палки, ребятня бегала с ними по улице". Часть 3 из 3

Первая часть истории, где я рассказываю про исторические особенности праздника.

Вторая часть истории, где мы погрузились в этнографию и фольклор.

В этой, третьей и финальной части, мы будем говорить про гадание и отношение РПЦ к описанному празднику.

Важно.

Уважаемые читатели, все три части - это единый текст, который превышает максимальный размер публикации на пикабу. Отдельная часть, скорее всего, будет не очень понятна, так что рекомендую читать их последовательно. Приятного прочтения.

Гадание на жаворонках

Гаданию уделяется столько же внимания, сколько и всему остальному празднику в целом. Гадания на «сороков» можно условно разделить на три части: «личные», «свадебные» и «сельскохозяйственные».

Сельскохозяйственные гадания – так мы назовём всю совокупность гаданий и обрядовых действий, цель которых связана с урожаем, погодой, посадкой и всходами культур, а также иными сугубо традиционными занятиями крестьян. Эти гадания чаще всего дошли до нас в виде текстов закличек. Вот хороший пример данного обряда из Республики Марий Эл: «Выходили всей семьей на улицу, каждый нес жаворонка, а говорила больше хозяйка: “Весна Красна! Приди с радостью, с хлебами высокими! Приди, приди, Весна Красна! Принеси нам солнце”. Пока она говорит, остальные их раздавливают (крошат), как будто птицы должны прилететь и (склевать) наших жаворонков, тогда они будут (прилетевшие, настоящие птицы) хранителями дома и семьи» [9]. Перед вами обряд, в котором соединено два ритуала – закликание весны в виде песни и заманивание птиц. Для понимания сути процесса важно усвоить, что всё это направлено не на физическое привлечение птичек (как рыбаки на рыбалке карася подкармливают), а для привлечения птиц как символа весны и плодородия. Или более классический вариант гадания. Тверская область: «Жаворóнков пекли, это 22 марта Сороки, сорок морозов после 22 марта считают, будет теплое лето или нет. Сорок птичек пекли, глазки из клюквы, рябинки, сорок морозов считали. Будет сорок морозов — и считают. Отсчитали, можно сажать огород» [18]. Всё максимально просто и понятно. Подобных примеров множество практически в каждом регионе, где отмечался праздник.

Гадания «личного» плана тоже встречаются повсеместно. Связаны они с запеканием в печенье разных вещей. Что вытащил – такая и судьба у тебя будет.

Мой любимый элемент личного гадания родом из Костромской области: «В жаворонка вкладывали нитку, лучинку, монетку или крестик и гадали о предстоящем хозяйственном годе. Если тебе нитка попадётся – первому засевать; копейка – к деньгам, лучинка – умрёшь; если лучинка крест-накрест – крест нести» [16]. Душевно: скушал печеньку, там лучинка – значит умрёшь! Жизнерадостно… В Тверской области люди попроще были: «Попадется тебе монетка — значит жизнь будет денежная, а зерно-то попадет — хорошая жизнь у тебя будет» [18]. На любимом нами Алтае вкладывание всяких странных вещей отмечалось как у местных, так и у переселенцев: «И вот спекет мать, помажет, денюжку положит, помешает их. Ну, каже: дочка иди, ну-ка, возьми просвирочку! Не попало мне – нету щастя» (украинские переселенцы, Мамонтовский район) [1]. «А еще под головку “жаворонкам” закладывали копеечку. Кому попадет копеечка – тот будет счастливый» (пензенские переселенцы, Шипуновский район) [1]. В Поволжье и Подонье перечень предметов, которые клали в печенье, был пошире. Бывало, что в жаворонка хозяйки клали разные вещи. Это могла быть монетка, гвоздик, ткань. Всем ребятишкам было очень интересно, что попадется именно ему. «И начинали ломать жаворонков. А мама ложила, кому денежку, кому гвоздик, кому там что. Если денежка попалась, значит, богатый будешь. Если гвоздик, значит, плотником будешь. Если кусочек материала, значит, швеей будешь. У нас вот так делали…» «И в одну жаворонку ложили копеечку. Вот кому попадет эта копеечка, значит, будет счастливая жизнь у него» [24]. Однако основным элементом, который помещали, были именно деньги. «Денежка» (почему-то конкретно в этой форме) доминирует по всем регионам, где мы встречали традицию запекания в жаворонка какого-то гадательного предмета.

Ну и последний пункт – гадания «свадебные». Ну какой же праздник на Руси без попытки узнать, где суженый и любимая? Одно из самых подробных гаданий было описано в великоустюгской традиции, гадали как мужчины, так и женщины. Естественно, преимущественно молодые. Выглядело это таким образом: девушки на выданье гадали: «Это замуж которые, значит, им, которым жёниха́ надо, дак оне́ эту цивилю́шку выносили на ули́цю». Загадывая на свою судьбу, девушки выносили «птичек» на улицу, клали на возвышенное («видное») место – крышу, поленницу, кол, столб, крыльцо, ветку дерева и т. п. При этом приговаривали: «Ворона, ворона, Где мой су́жёный, Туда и цивилю́шку неси»; «Если есть су́женой в какой стороне, Дак пусть туда и ворона летит» [4].

Затем наблюдали – в какую сторону птица понесет печенье, с той стороны приедет жених:

«Куда ворона понесёт, там и жёни́х у меня»; «Куда ворона поташши́т, дак там и мой су́жёной»; «Куда понесёт, дак туда и замуж выйдёшь» [4].

А еще был такой обычай: незамужние девушки в поиске своего суженого бросали жаворонка за ворота. И куда этот жаворонок упадет, с той стороны и жених будет.

«Куда жаворонок упадет. Если девушка хочет замуж, то на эту сторону [куда упал жаворонок] она должна выйти» [24].

Мы так долго говорили о языческих обрядах, о гаданиях, народных поверьях и суевериях, но ведь начиналась наша статья с описания праздника религиозного, христианского. Давайте в конце всё же уделим внимание и религиозной стороне этого праздника.

Религия и этнография: кто кого?

Церковь имеет своё мнение относительно того, что же и как люди празднуют. Весьма актуально отражается точка зрения православной церкви в статье Д. Е. Крапчунова [12], с полным текстом можете ознакомиться самостоятельно, мы же обратим внимание лишь на некоторые аспекты. Ключевой тезис данного автора: «Многочисленные локальные и региональные традиции Сороков (выпекание 40 хлебных изделий, преимущественно в виде птиц, “жаворонков”, а также действия с ними) являются отражением христианского почитания святых Севастийских мучеников на Руси» [12, с. 60], – имеет определённое основание.

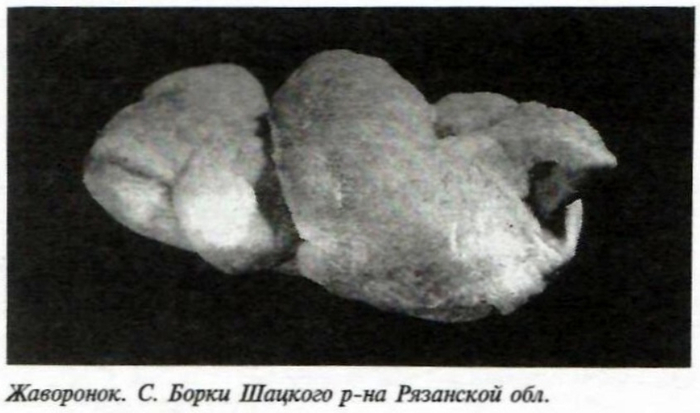

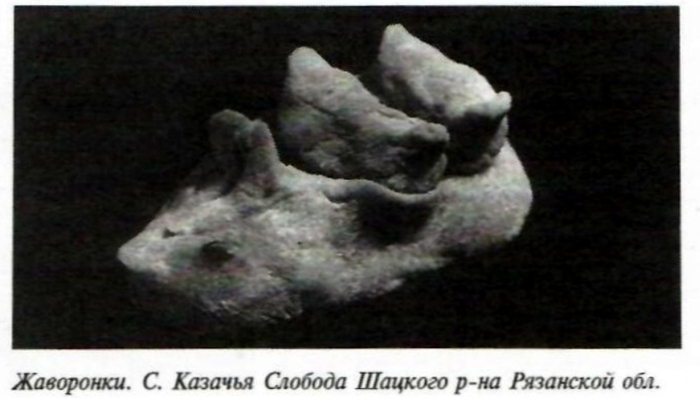

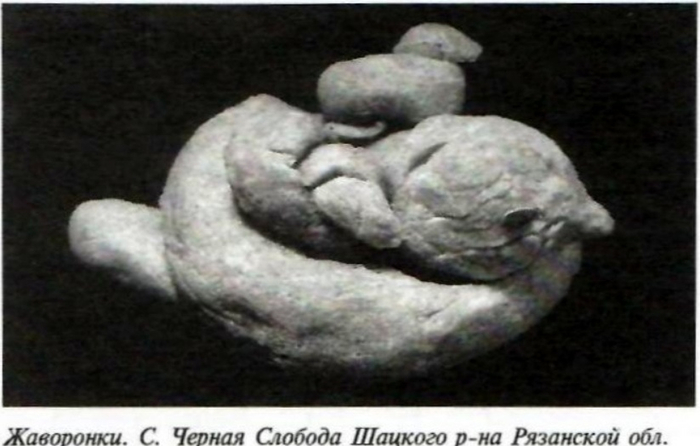

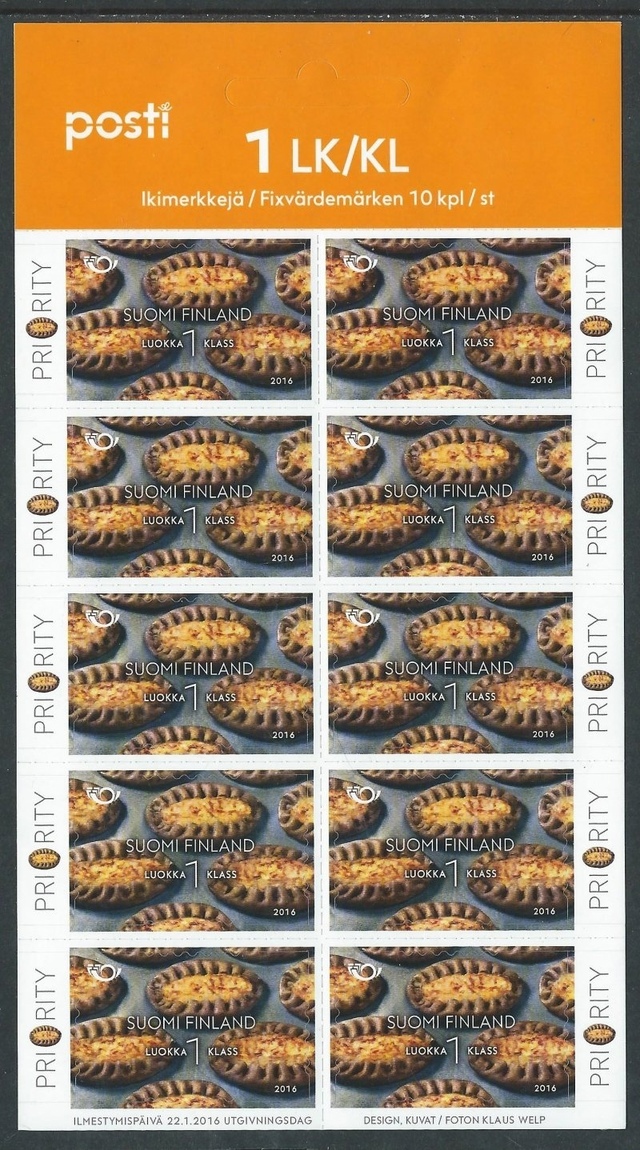

Действительно, в рамках региональных этнографических научных исследований встречается очень много внимания к числу «40» в контексте данного праздника. Кострома: «Сорок святых в марте, сорок поточек пекли, сорок птичек из кислого теста» [16]. Псковщина: «…В результате получается аппетитная и красивая булочка. Их должно быть 40, по числу 40 Севастийских мучеников» [13]. Воронежская область: «Считали, что на день Сорока мучеников прилетали жаворонки и 40 птиц» [3]. Республика Марий Эл: «Именно с этой датой связывали приход весны: выпекали из теста жаворонков, куликов и обязательно сорок мучников» [9]. Тверской регион: «Сороки — мама пекла маленькие “птички”, сорок штук» [18]. Ранее мы упоминали о внимании к числу 40 у карачаевцев и балкарцев. В целом примеров с упоминанием числа 40 было много, в том числе и в многочисленных веснянках-закличках.

Но вместе с тем хочется отметить, что в весьма многочисленных сообщениях информантов, в зафиксированных текстах веснянок и закличек, практически не встречается религиозного (христианского) компонента. Даже в ситуации, когда печеньки прятали в «красный уголок», никакого религиозного пиетета не было отмечено, их спокойно скармливали животным, выбрасывали и совершали целые перечни иных действий.

Изучая объём этнографического материала, я не наблюдал практически ничего, касающегося религиозной сферы, за исключением самого факта упоминания мучеников. Количество выпекаемых птичек в определённых регионах связывалось и с количеством детей, и с количеством апостолов (к примеру: «в хуторе Донском (низовье Дона) в этот день, называемый Сóроки, жаворонков должно было быть двенадцать – по числу святых апостолов» [17]).

В конфессиональной историографии представлен следующий вывод: «Всю совокупность действий на Сороки можно считать визуализацией, визуальными парафразами текстов о святых…. всё это, как и другие локальные практики, представляет собой визуализацию поучительных слов, гомилий и литургических текстов и перекликается с иконами и фресками в честь святых Севастийских мучеников» [12, с. 80]. Ввиду представленного, эта точка зрения не кажется мне доказанной и достоверной, но раз мы решили настолько подробно познакомиться с историей и изучением данного праздника – не представить её заинтересованному читателю я посчитал некорректным.

Далее, будет хорошее архивное видео от этнографоф-исследователей. Маловероятно, что сейчас ещё живы женщины, которые достаточно точно понимают, что именно делали их предки. Прошло слишком много времени.

А что же стало с этими печеньками, которые мы достаточно подробно изучили?

В СССР эта традиция стала угасать. Уже в послевоенное время в ряде регионов забылись народные песни, народные традиции встречи праздника. Забвение проходило неравномерно. Там, куда традиция встречи весны пришла с приезжими, обычаи забывались быстрее. В местах, где она «испокон веков», – оставалась дольше. Мы не встречали никаких упоминаний того, что советская власть каким-то образом с этой традицией боролась или её запрещала. Наоборот, известно, что «в Москве и ещё нескольких городах России печенье “Жаворонки” официально выпускалось в первой половине марта вплоть до конца 1970-х гг.» [2]. Маловероятно, что выпуск печенья был вызван народно-религиозным праздником, но столь же мала вероятность и того, что ответственные лица не знали о существовании данного праздника и соответствующих традиций.

В настоящее время о традиции встречи весны помнят считанные старожилы, отдельно живёт религиозный обычай… Но насколько он близок к тому, что отмечали наши предки? Как вы могли убедиться из текста статьи, этот вопрос остаётся открытым. О сколько-нибудь массовом распространении религиозной составляющей обряда говорить не приходится.

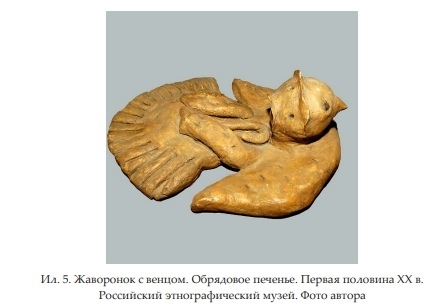

Анализ огромного количества рецептов (и описаний печенья) в современном интернете не позволяет выявить какой-то тенденции или чёткой религиозной сущности данного кулинарного изыска (при этом выражение «обрядовое печенье» встречается повсеместно). Жаворонки, как и многие другие традиции, ушли в века, оставив после себя лишь образ, форму и записанные воспоминания огромного количества людей, о сути которых сейчас спорят мужи разной степени учёности.

Список литературы

[1] Аксенова, И. Ю. Праздник "Сороки" у старожилов и южнорусских переселенцев Алтайского края в 1950-1960-е годы / И. Ю. Аксенова // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – 2016. – Т. 22. – С. 483-487.

[2] Апанасенок, А. В. Бабушкины иконы и «естественный» пост: православная культура в повседневной жизни «обычных» граждан позднего СССР / А. В. Апанасенок // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. – 2023. – Т. 13, № 1. – С. 122-137. – DOI 10.21869/2223-1501-2023-13-1-122-137.

[3] Асташова, А. Н. Социально-культурные особенности весеннего обрядового комплекса крестьян Воронежской губернии во второй половине XIX века / А. Н. Асташова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2009. – № 6(144). – С. 12-15.

[4] Балуевская, С. В. "Жавороночный день" в народной традиции Великоустюгского района Вологодской области / С. В. Балуевская, К. Л. Лебедева // Традиции народной культуры: проблемы изучения, сохранения и восстановления : Сборник материалов II Всероссийской научно-практической конференции, Вологда, 20–21 октября 2016 года / Редколлегия: Г.П. Парадовская (отв. ред.), О.А. Федотовская, С.В. Балуевская. – Вологда: Вологодский государственный университет, 2017. – С. 49-55.

[9] Золотова, Т. А. Традиции русского фольклора Республики Марий Эл (на материале народного календаря вятских переселенцев) / Т. А. Золотова, Н. И. Ефимова, Е. А. Плотникова // Традиционная культура. – 2019. – Т. 20, № 5. – С. 35-52. – DOI 10.26158/TK.2019.20.5.003.

[12] Крапчунов, Д. Е. Визуальные проекции почитания сорока Севастийских мучеников в праздничной обрядности русской традиционной культуры / Д. Е. Крапчунов // Визуальная теология. – 2021. – № 1(4). – С. 60-84. – DOI 10.34680/vistheo-2021-1-60-84.

[13] Лутовинова, И. С. Комы прилетели / И. С. Лутовинова // Вестник Костромского государственного университета. – 2017. – Т. 23, № S. – С. 111-113.

[16] Осипова, К. В. ПЕЧЕНЬЕ ЖАВОРОНКИ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (из материалов Топонимической экспедиции Уральского федерального университета) / К. В. Осипова // Живая старина. – 2017. – № 4(96). – С. 49-51.

[17] Рыблова, М. А. Обрядовая трапеза донских казаков: от повседневного к сакральному / М. А. Рыблова // Этнографическое обозрение. – 2017. – № 3. – С. 167-181.

[18] Ситникова, С. А. Хлебная выпечка в обрядах ранней весны (по экспедиционным материалам осташковского района Тверской области 2011-2014 гг.) / С. А. Ситникова // Традиционная культура. – 2016. – № 2(62). – С. 123-132.

[24] Шилкин, В. А. "Жаворонки, кулики - принесите нам муки" календарно - земледельческий праздник "Сороки" у населения Нижнего Поволжья и Подонья / В. А. Шилкин // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. – № 8-1. – С. 359-361. – EDN STQVSR.

Ссылка на первую часть, ссылка на вторую часть.

Отдельно советую почитать другие тексты из серии "история кулинарии". Это не про еду, это про историю, а какая же история без пищи?

P.S. Ранее текст был опубликован в историческом сообществе Катехизис Катарсиса, он же Cat.Cat, давно известный на Пикабу. У нас там много интересного.

Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие части цикла. Тексты выходят стабильно: вторник и четверг - исторические, суббота - не всегда исторические.