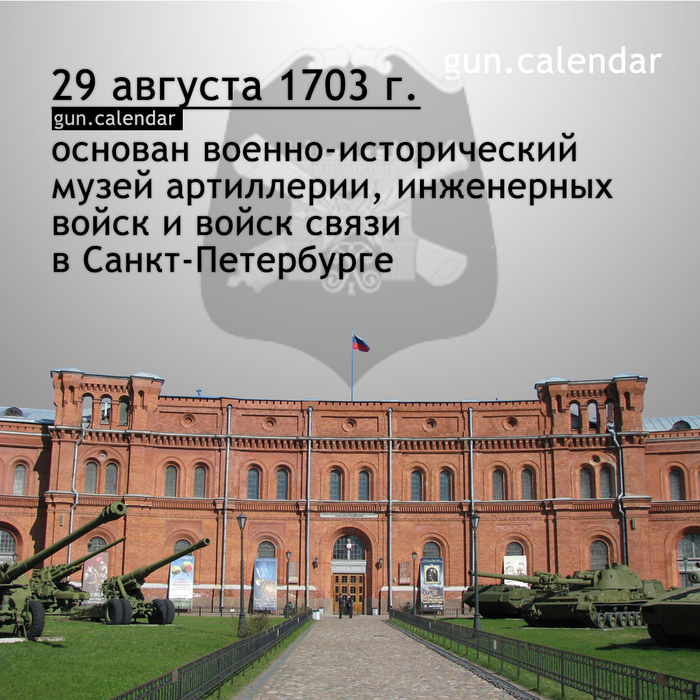

29 августа 1703 года на территории Петропавловской крепости по личному указанию Петра I был построен специальный цейхгауз для хранения старинных артиллерийских орудий, сюда свозились «для памяти на вечную славу» отечественные и трофейные артиллерийские орудия, представляющие историческую ценность. Открытию цейхгауза предшествовал сбор во всей Российской империи ценных экспонатов — «достопамятных» и «курьезных» орудий. Например, 6 декабря 1702 года царь издал указ, адресованный гетману Украины И.С. Мазепе, в котором говорилось: «Во всех малороссийских городах мортиры и пушки медные и железные и всякие воинские знаки осмотреть, описать и расписки прислать», подобные указы были разосланы и другим воеводам. Так, во исполнение указа Петра I смоленский воевода П.С. Салтыков прислал 30 пушек и 7 мортир. Известно, что царь иногда лично осматривал старые орудия, подлежащие переливке, и наиболее ценные из них приказывал отправлять в цейхгауз. Даже когда русская армия нуждалась в материале для изготовления орудий, в переплавку отправили множество старых пушек, даже со звонниц церквей и монастырей снимались колокола, но, первый образец коллекции - бронзовую мортиру, отлитую в 1605 году мастером Андреем Чоховым с литейщиком Проней Федоровым сохранили, выбив на ней надпись "Великий государь по имянному своему указу сего мортира переливать не указал 1703 году". Заведовать цейхгаузом был назначен майор артиллерии С.Л. Бухвостов — легендарный «первый российский солдат» «потешных» войск юного Петра, зачисленный в 1687 г. в Преображенский полк.

Значительный вклад в систематический и централизованный сбор и хранение всех «инверторских, курьёзных и достопамятных вещей» внёс глава артиллерийского ведомства генерал-фельдцейхмейстер граф П.И. Шувалов. В соответствии с указом императрицы Елизаветы Петровны Канцелярией Главной артиллерии и фортификации 28 июня 1756 года было разослано приказание, которым предписывалось: указанные вещи собрать и сдать артиллерии подпоручику Меллеру, а ему по приёму поставить в покоях, находящихся в Литейном доме Санкт-Петербурга подобрав помещение и составив подробную опись. 14 ноября того же года последовало распоряжение о разборе и доставке достопамятных предметов и учреждений духовного ведомства – исполнителем был подпоручик Иван Кропотов, которому инструкцией предписывалось «находящиеся в разных местах латы, кольчуги, ружья и другие достопамятные вещи по разборе отправлять в Москву для хранения при артиллерии в нарочно на то утверждённом месте».

18 марта 1849 года по проекту архитектора П.И. Таманского Николаем I был утвержден проект строительства Кронверкского Арсенала. 21 августа 1851 года состоялась закладка фундамента, в основание замуровали медную закладную доску. Колоссальные нагрузки толстых кирпичных стен мог выдержать фундамент только особой конструкции, пол здесь многослойный: бутовая плита, кирпич, цемент и двойное покрытие застывшим конопляным маслом, после сооружения внешних стен, к концу 1853 года здание подведено под крышу. Строительство внутренних стен и отделочные работы продолжались ещё в течение 7 лет. Здание оборудовалось системой отопления, восемью чугунными мостиками, соединяющими помещения антресольного этажа. 26 декабря 1860 года специальная комиссия приняла здание Арсенала при императоре Александре II.

Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи это один из крупнейших военно-исторических музеев мира, экспонаты которого — свидетели событий не только российской, но и мировой истории, ратных подвигов россиян во славу Отечества. Сегодня музей ведёт активную научно-исследовательскую, выставочную, педагогическую, издательскую деятельность. Военно-историческому музею артиллерии, инженерных войск и войск связи принадлежит одна из трёх мировых универсальных военно-технических исторических оружейных коллекций, не уступающая по объёму двум другим — Палате (хранилищу) образцов (Pattern Room) министерства обороны Великобритании (открытого доступа посетителей нет) в Лидсе и Военно-технической учебной коллекции федерального управления военной техники и снабжения бундесвера в Кобленце (Германия). И это положение сохраняется, несмотря на то что после Великой Отечественной войны Артиллерийский исторический музей поделился своими коллекциями с возрождающимися и вновь создаваемыми музеями Украины, Молдавии, Прибалтики, а также с Государственным Эрмитажем, с мемориальным музеем А.В. Суворова в Ленинграде, Государственным историческим музеем (Москва), Государственным историко-культурным музеем-заповедником «Московский Кремль» и др. Здесь сосредоточены ценнейшие коллекции не только стрелкового, холодного оружия, артиллерийского вооружения и боеприпасов, военно-инженерной техники, средств военной связи, но и боевых знамён, военной формы одежды, произведений батальной живописи и графики, наград и знаков, а так же архивные документы начиная с первой четверти XVIII века.

Общая площадь территории музея — 94 000 кв. м.

Общая площадь зданий — 30 415 кв. м.

Книжный фонд - 108 641 единиц хранения.

Фонд артиллерийских оружий – более 1200 шт.

Фонд стрелкового оружия – более 2400 шт.

Фонд отечественных и иностранных орденов, медалей и нагрудных знаков – более 24 000 предметов