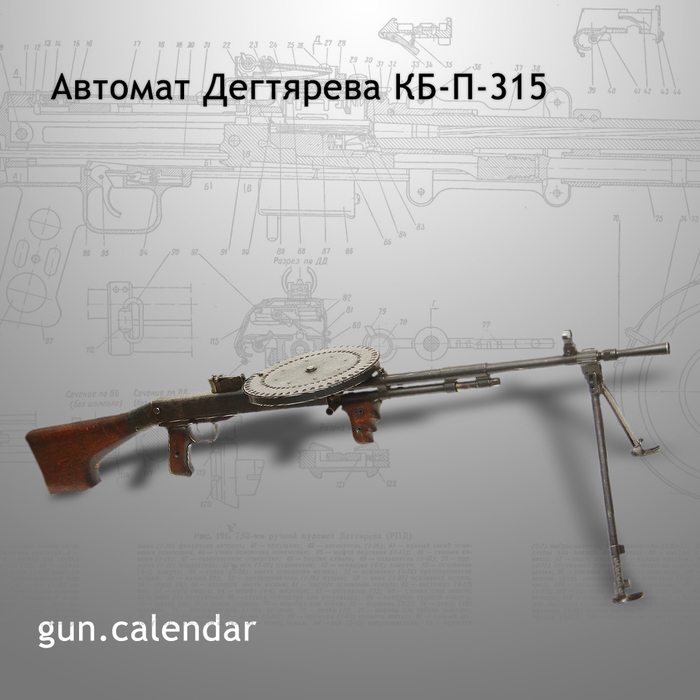

В июне 1944 года на научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения ГАУ РККА стали поступать опытные образцы ручных пулеметов под 7,62х42 мм опытный промежуточный автоматный патрон обр. 1943 г.. «Промежуточный» патрон был разработан Н. М. Елизаровым, П. В. Рязановым, Б. В. Семиным и А. И. Забегиным, по размерам, массе, мощности и баллистическим характеристикам он занимает промежуточное положение между винтовочным и пистолетным патронами. При этом стоит отметить что конкурса на разработку нового легкого пулемета под промежуточный патрон не было, просто на конкурс по разработке нового 7,62-мм автомата было представлено множество образцов которые не удовлетворяли требованиям ТТЗ по габаритам и массе. В своих «Записках испытателя-оружейника» А.А. Малимон писал: «Комиссии А.Я. Башмарина пришлось произвести разборку представленных образцов по типам оружия. Образцы Дегтярёва с лентой и дисковым магазином, Симонова и Коровина сразу были отнесены к разряду ручных пулемётов, ещё до начала испытаний». Образец КБ-П-315 базировался на пулемете ДП с дисковым магазином сверху на 50 патронов и был сконструирован в КБ-2 на Ковровском заводе №2.

Так же Василий Алексеевич представил пулемет КБ-П-310 с ленточным питанием и два варианта с автоматными магазинами, расположенными снизу. Автоматика пулемета имела газовый двигатель с газовой камерой снизу ствола и с длинным ходом газового поршня. Установленный в газовой камере регулятор с тремя пронумерованными канавками изменял количество пороховых газов, отводимых к поршню, и позволял обеспечить надежную работу автоматики при сильном загрязнении (канавка большего сечения), либо уменьшить темп стрельбы (канавка наименьшего сечения). Затворная рама выполнена заодно со штоком газового поршня, в задней части имеет вертикальную стойку с роликом. Запирание канала ствола производилось разводимыми в стороны боевыми упорами затвора, их разведение производила стойка затворной рамы. Сведение боевых упоров, а значит, отпирание канала ствола производилось фигурными выемками затворной рамы, при ее движении назад. Возвратный механизм с возвратно-боевой пружиной монтировался в трубке приклада, а в спусковой раме – спусковой механизм, допускавший ведение только автоматического огня. Выстрел производился с заднего шептала при открытом затворе. Удар по ударнику, смонтированному в затворе, производила затворная рама передней стенкой своей стойки при движении вперед под действием возвратно-боевой пружины. Флажок неавтоматического предохранителя блокировал спусковой рычаг. Секторный прицел, насеченный от 0 до 1000 м, имел механизм введения боковых поправок. Мушка крепилась на высоком основании в дульной части ствола. К спусковой раме крепились деревянный приклад и пистолетная рукоятка. Форма приклада допускала его удержание левой рукой при стрельбе с опоры. Деревянное цевье составлено из двух щек с металлическими прокладками и позволяло как поддерживать его левой рукой снизу, так и опираться сверху при стрельбе «от бедра» с ремня (такой прием стрельбы в движении был отработан еще на ДП). Неотъемная складная сошка шарнирно крепилась на дульной части ствола. В конструкции пулемета широко использованы штамповка и точечная сварка. Внешние поверхности металлических деталей пулемета защищались оксидным покрытием. Питание патронами – из металлической нерассыпной ленты с незамкнутым звеном на 100 патронов с прямой подачей патрона в патронник. Лента составлена из двух кусков по 50 патронов в каждом, соединенных патроном. К одному из концов ленты прикреплен наконечник для удобства заряжания пулемета, а к другому – фальшзвено, которое обеспечивает подачу последнего патрона в приемник. Круглая патронная коробка с лентой крепилась снизу к пулемету. Коробка имела откидную крышку и откидную рукоятку для ее переноски отдельно. Кронштейн крепления коробки к пулемету служил также направляющей, отводящей в сторону стреляную гильзу, выброшенную вниз из ствольной коробки. Для переноски нескольких патронных коробок расчет имел специальную сумку. Механизм подачи ленты рычажного типа монтировался в откидном вверх-вперед приемнике, приводился в действие роликом на стойке затворной рамы. Форма гильзы без выступающей закраины позволила использовать прямую подачу патрона из приемника в патронник ствола. Окна приемника защищали подпружиненные щитки. Окно ствольной коробки в походном положении закрывалось крышкой – опыт войны заставил уделять больше внимания защите ствольной коробки от попадания грязи и мелких частиц.

В ходе испытаний пулемет КБ-П-315 с дисковым магазинном сверху выдержал испытания, но не был рекомендован к дальнейшей отработке по многим эксплуатационным недостаткам такой конструкции - большой вес, плохая прочность и чувствительность к загрязнению. А вот пулемет КБ-П-310 по безотказности работы автоматики в нормальных условиях эксплуатации не уложился по допустимому количество отказов в стрельбе, получено 1,05% задержек от общего числа выстрелов при требовании не более 0,3%, и был отправлен на доработку. В октябре 1944 года на стрелковый полигон ГАУ РККА поступила третья версия опытного пулемёта Дегтярева. В ходе доработки изменили газовые пути с целью удобства их чистки, упрочнили отсекатели путём введения их термообработки и установили направляющие для пули на лотке приёмника, на заводских испытаниях было получено 0,06% задержек в стрельбе. На полигоне пулемет КБ-П-310 выдержал испытания и получил единственное замечание об устранении возможности неправильной сборки газового регулятора. Впрочем, изменения эти предлагалось внести уже в процессе изготовления серии для войсковых испытаний опытных пулеметов, получивших наименование РПД-44. В марте 1945 года на стрелковый полигон ГАУ КА были доставлены два РПД-44 из первой серийной партии для испытаний перед войсковыми испытаниями. Оба пулемёта показали неудовлетворительную работу автоматики, а также низкую живучесть деталей. Помимо уже знакомых проблем с досыланием патрона, один из пулемётов продемонстрировал ещё и новую «болезнь» — вылет патрона из ленты. Заключение руководителя испытаний гласило: «Вследствие выявленных недостатков изготовленная серия пулемётов РПД-44 на войсковые испытания допущенной быть не может». В апреле на полигон были доставлены еще два пулемета, но никакой документации о проведении отладочных работ предоставлено не было — со слов представителя завода, у представленных пулемётов было повышено выступание досылателя над основанием приёмника. В итоге один из пулемётов из-за постоянных срывов досылателя в ходе предварительных стрельб вообще не был допущен к испытаниям, а второй забраковали по причине низкой живучести затвора. В мае на полигон из КБ-2 поступили уже четыре пулемёта РПД-44 первой серии. При этом, как следовало из представленной документации, никаких работ по устранению проблем с досыланием на заводе не проводилось. Два из представленных пулемётов имели расширенный желобок регулятора, но этим все доработки и ограничились. В ходе испытаний по причине всё тех же задержек из-за срыва досылателя и неполного отхода подвижных частей получено недопустимое количество задержек в стрельбе, так же отмечались проблемы с чисткой образцов, на которые обращалось внимание ещё в 1944 году. Однако согласно приказу № 0114 от 16 июня 1945 года за подписью заместителя наркома обороны генерала армии Н. А. Булганина:

«1. Главному инспектору пехоты в период июль-август 1945 г. провести войсковые испытания следующих опытных образцов стрелкового вооружения:

- 7,62-мм ручной пулемет РПД конструкции Дегтярева под 7,62-мм промежуточный патрон обр. 1943 г.;

- 7,62-мм автомат АС-44 конструкции Судаева под 7,62-мм промежуточный патрон обр. 1943 г.;

- 7,62-мм ручной пулемет ДПМ с ленточным питанием под штатный винтовочный патрон.

2. Испытания провести в следующих военных округах и фронтах: Московском, Среднеазиатском, Закавказском и на курсах усовершенствования офицерского состава «Выстрел». Войсковые испытания пулеметов Дегтярева и автомата Судаева летом 1945 года прошли также в Ленинградском военном округе и в Группе советских войск в Германии.

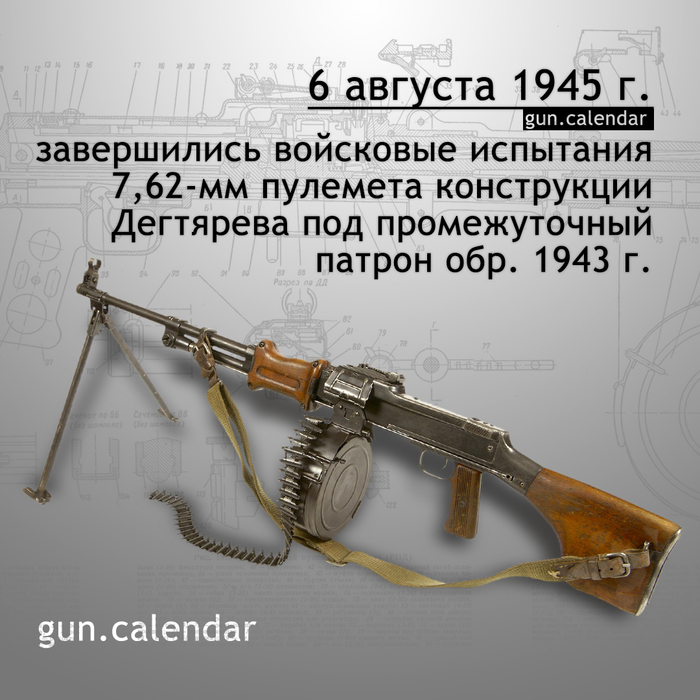

6 августа 1945 года были завершены войсковые испытания опытных образов, по результатам которых были высказаны замечания и предложения по доработке образцов, но также в войсках отметили патронные коробки с лентой, крепящиеся к пулеметам и позволяющие пулеметчикам быстро менять позиции и открывать огонь без помощи второго номера расчета. Так же отмечено преимущество меньшей массы промежуточного патрона, масса патронной коробки РПД с лентой на 100 патронов на 0,4 кг меньше, чем дискового магазина старого пулемета ДП с 47 патронами. С боекомплектом 300 патронов РПД весил 11,3 кг – почти вдвое меньше, чем ДП с тем же запасом патронов.

В период с 1943 по 1948 год претерпел некоторые изменения и сам патрон образца 1943 года: была отработана пуля со стальным сердечником и измененной формой, созданы специальные пули, укорочена гильза до 39 мм. В 1947 году продолжались испытания пулеметов других конструкторов - Е. К. Александровича, М. М. Горюнова, В. И. Соловьева, В. К. Егорова, однако лучшие результаты показывал РПД, который после соответствующих доработок продолжали выпускать на Ковровском заводе № 2, в 1948 году завод изготовил партию в 250 улучшенных пулеметов.

18 июня 1949 года Постановлением Совета Министров Союза СССР № 2611-1033сс на вооружение РККА были приняты 7,62-мм самозарядный карабин Симонова, 7,62-мм автомат Калашникова, 7,62-мм ручной пулемет Дегтярева и 7,62х39 мм патрон образца 1943 года.

Калибр - 7,62х39 мм

Длина оружия – 1037 мм

Масса оружия – 7,4 кг (не снаряженный)

Длина ствола - 520 мм

Начальная скорость пули – V25=735 м/с

Темп стрельбы – 700 выстр/мин