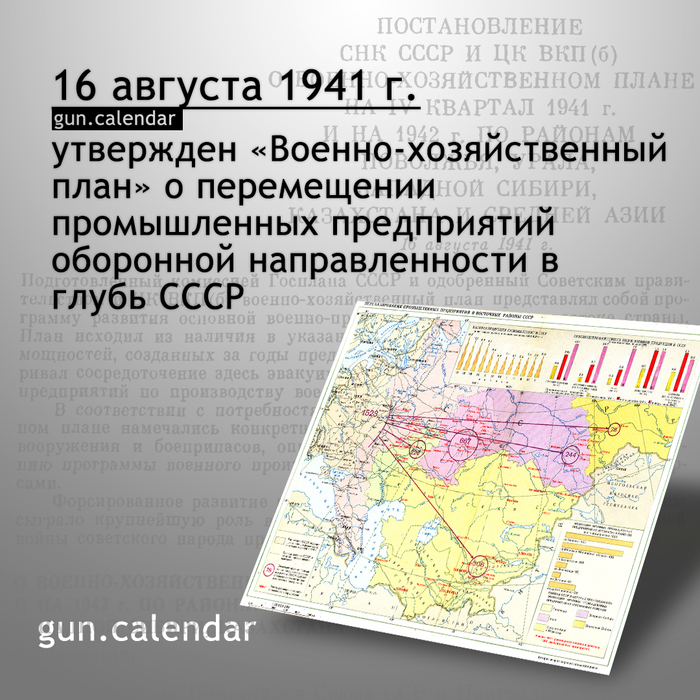

16 августа 1941 года советское правительство приняло разработанный по заданию товарища Сталина «Военно-хозяйственный план» на IV квартал 1941 года и на 1942 год по районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. Этот план был рассчитан на перемещение промышленности в восточные районы СССР и форсирование в этих районах военного производства, необходимого для нужд Великой Отечественной войны. Военно-хозяйственный план по восточным и тыловым районам СССР предусматривал организацию и увеличение производства стрелкового вооружения и артиллерии, в том числе зенитных пушек, противотанковых пушек, полковых, дивизионных и танковых пушек, миномётов, тяжёлой артиллерии, винтовок, автоматических пистолетов-пулемётов, пулемётов танковых и пехотных, авиационных пулемётов и пушек. План предусматривал программу размещения производства и выпуска в восточных районах СССР патронов, порохов и всех видов боеприпасов. Была предусмотрена организация на востоке новых баз и развитие имеющихся предприятий по производству авиамоторов и самолётов, в том числе штурмовиков, истребителей, бомбардировщиков. Намечено создание новых баз по производству танковой брони и выпуску тяжёлых и средних танков, а также артиллерийских тягачей. Предусмотрена организация в тыловых районах производства малых военных кораблей — охотников за подводными лодками, бронекатеров и торпедных катеров. Военно-хозяйственный план предусматривал для восточных районов программу увеличения производства угля, нефти, авиабензина, автобензина, чугуна, стали, проката, меди, алюминия, олеума, аммиачной селитры, крепкой азотной кислоты и толуола. В целях скорейшего развёртывания и материального обеспечения военного производства в районах Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии военно-хозяйственный план предусматривал перевод в восточные районы сотен промышленных предприятий машиностроения, по производству боеприпасов, вооружения, танков, самолётов с передачей им строек и предприятий других отраслей народного хозяйства. На IV квартал 1941 года и на 1942 год был утверждён план ввода в действие в восточных районах СССР электрических мощностей в размере 1 386 тыс. кВт и план эвакуации в эти районы котлов и турбин; утверждён для восточных районов на тот же период план ввода в действие 5 новых доменных печей, 27 мартеновских печей, блюминга, 5 коксовых батарей и 59 каменноугольных шахт, а также список ударных строек военного значения с объёмом капитальных работ на 1942 год в 16 млрд. рублей.

В октябре 1941 года началась экстренная эвакуация Тульского оружейного завода, а уже в ноябре основная часть его оборудования была размещена в городе Медногорске Оренбургской области. В Медногорск прибыли 4500 человек. Но даже такого количества сотрудников было недостаточно для массового изготовления оружия, поэтому в Оренбургской области объявили мобилизацию на «трудовой фронт». Только в 1942 году на завод было принято более шести тысяч человек, а вскоре численность работников возросла до двенадцати тысяч. К январю 1942 года были задействованы почти все производственные цеха завода. Условия работы в эвакуации были очень тяжелыми: часто рабочим приходилось ночевать прямо в цеху, многие помещения были не приспособлены для производства оружия и даже не отапливались, а зимы выдались особенно холодными. Оружейники вспоминали, что руки примерзали к станкам и металлу. Со временем для рабочих построили общежития, баню, ремесленное училище, открыли детские сады и ясли, больницу, столовую и буфеты, мастерскую по изготовлению обуви и даже организовали подсобное хозяйство. Руководство завода с особым вниманием относилось к квалифицированным специалистам. Например, Владимир Михайлович Сундуков, старейший производственник завода, проработавший на предприятии 50 лет, мастер, чей участок первым был пущен в Медногорске после эвакуации из Тулы, по приказу № 601 от 29 декабря 1942 года был премирован меховой курткой, валенками, топливом и продуктами питания. В мае 1942 года в Тулу возвратилась часть оборудования из Медногорска, а другая часть была перевезена в Ижевск. Летом 1942 года приказом Народного Комиссариата Вооружения СССР на базе эвакуированных цехов Тульского оружейного и Подольского механического заводов был создан завод № 622, впоследствии получивший название Ижевский механический завод. За короткий срок завод освоил производство противотанковых ружей, пистолетов, револьверов и другой оборонной продукции.

Конструкторское бюро ЦКБ-14 при Тульском оружейном заводе, основанное в 1927 году большей частью было эвакуировано в Златоуст Челябинской области, но и также отдельные группы — в Ижевск, Ковров, Саратов и другие города, по местам производства образцов оружия тульской разработки. С 1943 года и до конца войны коллектив завода № 622 регулярно перевыполнял задания. В заводских цехах в годы войны выпускались револьверы системы Нагана, пистолеты Токарева, противотанковые ружья Дегтярева и Симонова. За годы Великой Отечественной войны на заводе выпустили более 190 тысяч противотанковых ружей, 1 миллион 300 тысяч пистолетов и револьверов, 250 тысяч осветительных пистолетов и другую технику, в том числе и для мирной жизни. За этими цифрами стоят судьбы тысяч людей, которые, не жалея сил, работали в две смены по 12-14 часов, без выходных и отпусков, чтобы обеспечить масштабные поставки оружия фронту и приблизить Победу.

26 апреля 1940 года завод скобяных изделий в Загорске Московской области был передан в систему Наркомата вооружений СССР, а к концу 1940 года становится головным предприятием по производству знаменитых ППШ — пистолетов-пулеметов конструкции русского оружейника Г.С. Шпагина. В конце 1941 года завод был эвакуирован в рабочий поселок Вятские Поляны Кировской области и размещен на базе шпульной фабрики.

Ковровский механический завод не останавливался во время войны и продолжал выпуск продукции для фронта.

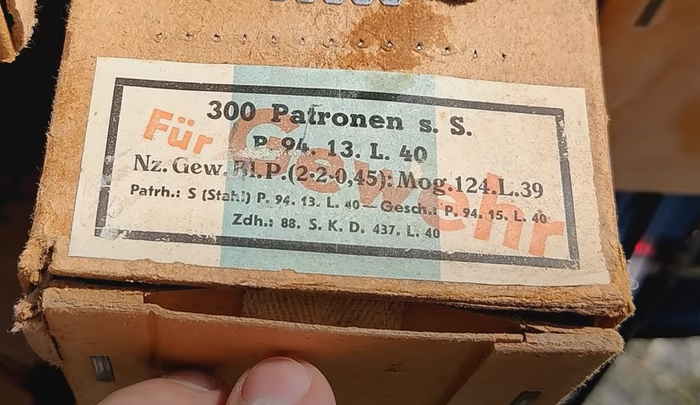

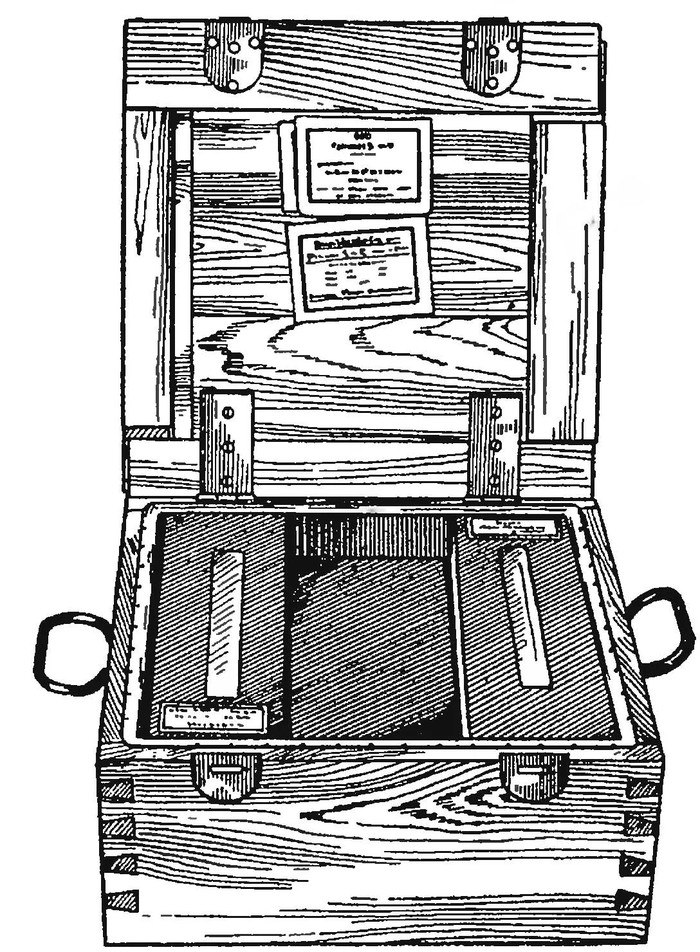

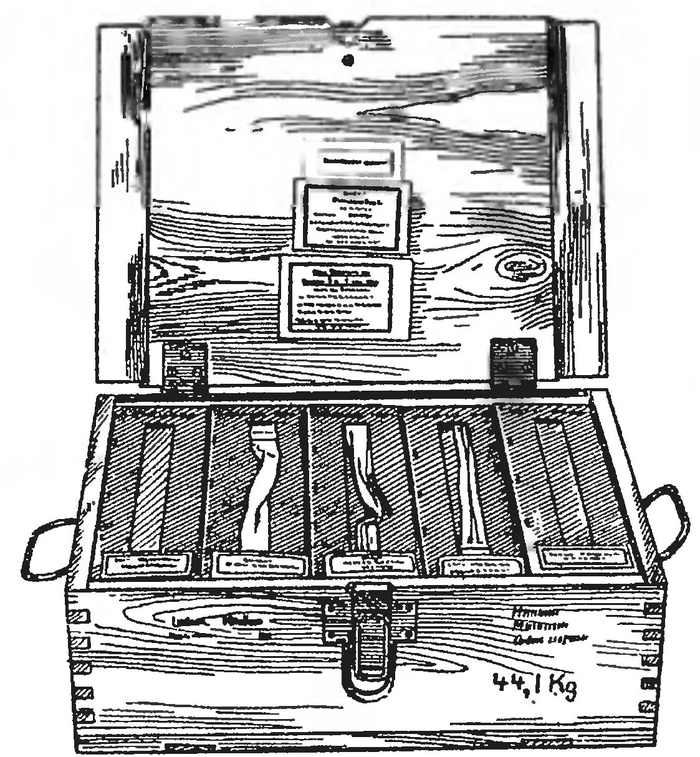

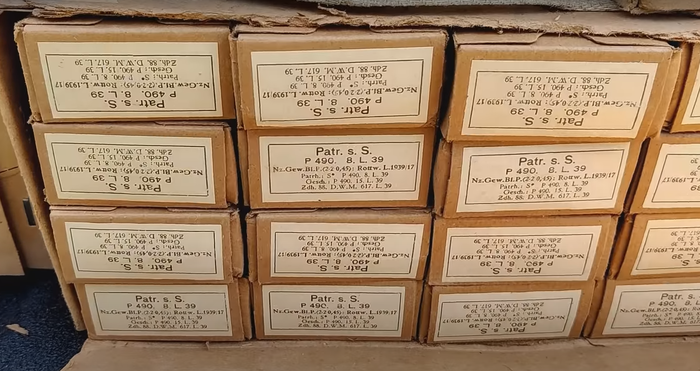

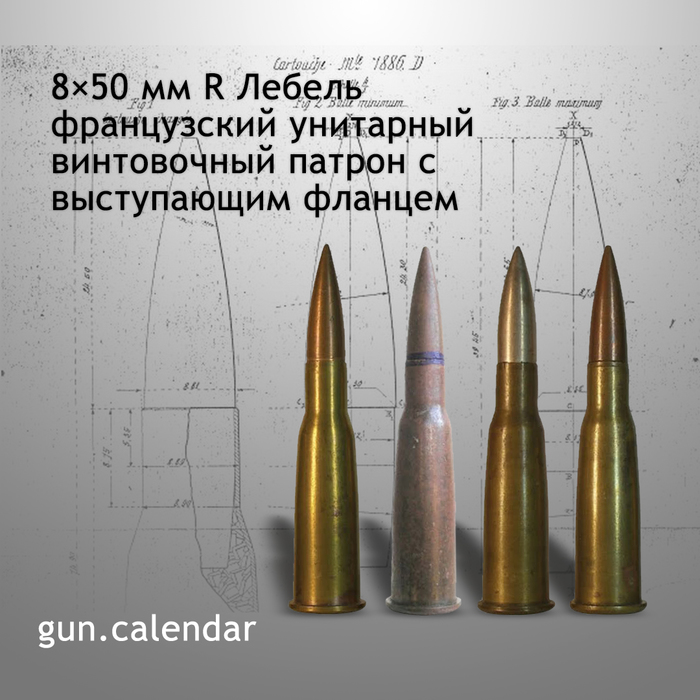

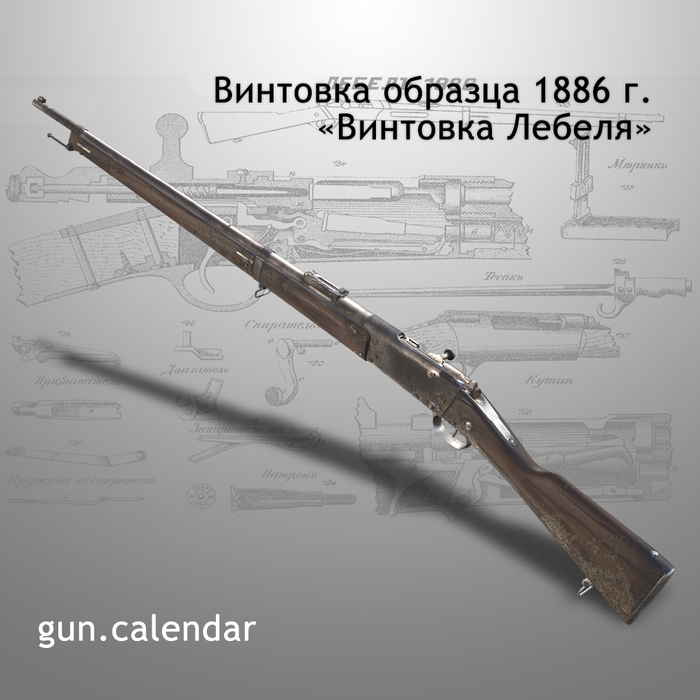

К началу Великой отечественной войны в СССР насчитывалось 7 патронных заводов, весной 1941 года принято решение о создании заводов в Калинине, а 6 июня 1941 были объявлено о строительстве еще 11 патронных заводов - в Москве и в Киеве по два, и по одному в Вологде, в Ленинграде, в Витебске, в Харькове, в Днепропетровске, в Казани и в Глазове. Но планам помешало начало боевых действий, в первые дни войны Ворошиловоградский патронный завод оказался оккупирован, а Тульский патронный завод и патронные заводы в Москве оказались под угрозой. Единственным заводом, который продолжал свою трудовую деятельность всю войну оказался Ульяновский патронный завод. К концу 1941 года начали работать заводы во Фрунзе, в Барнауле, в Новосибирске, в Иркутске, в Челябинске, в Юрюзани, в Свердловске, в Новой Ляле, в Казани, в Оренбурге, а в конце 1942 года и завод в Глазове. Патронное производство пришлось размещать на площадках заводов и строительства легкой промышленности, в зданиях вузов и техникумов и т.д. В Кирове освоили выпуск пулеметных лент, а производство биметалла из Тулы переехало на металлургический завод в Нытву.

Начиная с 1942 года на прежних площадках было частично восстановлено производство с использованием как оставшегося оборудования, так и собранного с других предприятий. В 1943 году организуются патронное ОКБ-44 в Москве и ЦКБ-3 патронного станкостроения в Подольске. В 1944 году начал работать освобожденный в Ворошиловграде патронный завод. В 1944 году производство патронов достигло своего максимума и составило 7,4 млрд. штук по сравнению с 3 млрд. в 1940 году.